Что такое синтаксический способ терминообразования

Научно-технологический прогресс играет важную роль в развитии современного общества, вследствие чего профессиональная коммуникация является объектом изучения как лингвистов, так и терминологов. Обмен знаниями в той или иной среде профессиональной деятельности способствуют интенсивному пополнению словарного состава национальных языков за счет терминологии.

Определяя место терминов в лексической системе языка, А.А. Реформатский отмечает: «…терминология – это очерченная подсистема внутри общей лексической системы данного языка, и притом подсистема наиболее обозримая и исчислимая, тем более, что терминология как подсистема в свою очередь распадается на подсистемы по тематическим признакам» [7, c. 122]. Термин же с учетом данного определения «является как бы представителем научного понятия в речи, результатом закрепления логической категории в словесной форме. В то же время, обладая специфическими особенностями, обусловленными местом в терминологическом поле, термин не перестает быть словом – полноправным членом лексической системы языка» [2, c. 20].

Словообразовательные особенности являются одним из основных факторов, обеспечивающих системность терминологии, поэтому целью нашей работы является словообразовательный анализ терминологической выборки, представляющей область документоведения.

Называя системность среди основных признаков термина, следует понимать, что системные отношения терминов действительны только в пределах терминологии одной отрасли знания. Одним из существенных лингвистических источников системности в терминологической сфере выступает системность морфологии и словообразования [8, c. 51]. Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на базе средств общего языка. Однако, взяв за основу существующие в языке способы и модели словопроизводства, язык науки и техники отрабатывает свою словообразовательную подсистему, подчинив ее основным требованиям и функциям терминологической лексики и языка науки в целом. Таким образом, словообразовательные средства в терминологии представляют собой определенную систему [6, c. 27].

По мнению исследователей, в терминообразовании активны и продуктивны такие способы создания наименований, как семантический, синтаксический и морфологический. Подробнее остановимся на двух последних.

Синтаксический способ образования. Сложная внутренняя соотносительность специальных понятий современной науки и техники выдвигает способ образования терминов путем словосочетаний различных типов – синтаксический способ терминообразования – в число наиболее продуктивных. По своей лексико-семантической организации термины-словосочетания могут быть отнесены к числу лексически ограниченных словосочетаний, характерной особенностью которых является то, что место одного из компонентов заполняется не любым словом соответствующей категории, а лишь некоторыми, образующими определенную семантическую группу или закрытый ряд.

Синтаксический способ образования терминов документоведения является преобладающим, поэтому термины-словосочетания особенно распространены в выборках. Данный тип терминологических словосочетаний представляет собой так называемые многокомпонентные термины. Преобладают двух- и трехкомпонентные термины. Так, в выборке «Толковый словарь делопроизводства» (http://deloall.ru/termins/), содержащий 150 терминов, двухкомпонентными являются 66, трехкомпонентными – 42, четырехкомпонентными – 20 и единичными примерами представлены 5, 6 и 8-компонентные термины. Такая же картина наблюдается и в других выборках: «Словарь терминов по делопроизводству» (http://delpro.narod.ru/slovar.htm); «Краткий словарь терминов из области делопроизводства» (http://www.bibliotekar.ru/biznes-58/29.htm).

Наиболее продуктивными являются модели:

существительное + существительное (30 из 150 терминов), например гриф согласования, гриф утверждения, индекс дела, номенклатура дел, источник комплектования, формуляр документа и др.

прилагательное (или причастие) + существительное (31 из 150 терминов), например архивная выписка (коллекция, копия, опись, справка); архивный документ (каталог, справочник, фонд); изобразительный документ, иконографический документ, подлинный документ, официальный документ, фондовая карточка и др.

существительное + прилагательное + существительное (21 из 150 терминов, например дата официального документа, документ временного хранения, документ личного происхождения, документ постоянного хранения, подлинник официального документа, публикация архивных документов и т.п.

прилагательное + существительное + существительное (14 из 150 терминов), например депозитарное хранение документов, документационное обеспечение управления, заверенная копия документа, запретная дата документа, унифицированная форма документа, юридическая сила документа и др.

Кроме этих четырех продуктивных нами выявлены еще 11 моделей, наименее продуктивных.

Как видим, многокомпонентные терминологические образования формируются из однопонятийных терминологических сочетаний. Они представляют собой свободные сочетания, которые произвольно создаются и легко распадаются на исходные однопонятийные сочетания.

В терминах-словосочетаниях дополнительную и часто необходимую информацию несут словообразовательные аффиксы. Таким образом, здесь как бы сочетаются два способа образования терминов: синтаксический и морфологический.

Морфологический способ образования. При анализе морфологического способа образования терминов документоведения было выявлено то, что подавляющее большинство слов, относящихся к морфологическому способу терминообразования, представляют собой суффиксальные образования. В состав форманта входит словообразовательный суффикс, а также (в изменяемых словах) система словоизменительных аффиксов мотивированного слова, например архивный (суф.–н- + система флексий адъективного скл.); расписание (суф. –ниj- + система флексий сущ. ср.р. 2 скл.).

Суффикс может быть не только материально выраженным, но и нулевым. При нулевой суффиксации в состав форманта входят нулевой словообразовательный суффикс и система флексий мотивированного слова. С помощью нулевой суффиксации выражаются те же словообразовательные значения, что и при материально выраженной суффиксации.

Нулевая суффиксация – продуктивный способ терминообразования. Например, запрет от запретить, контроль от контролировать, опись от описать, счет от считать, отчет от отчитаться, подпись от подписать и др.

Продуктивными моделями суффиксального способа терминообразования в документоведении явились отыменные и отглагольные образования. Чаще всего в модели основа существительного + суффикс используются следующие суффиксы:

суффикс –н- : архивный от архив, контрольный от контроль и т.п. Норматив-н-ый от норматив.

1. Устанавливаемый нормативом и норм-ат/ивн-ый от норма.

2. Определяющий норму [10, c. 133].

В данном примере обратим внимание на то, что у термина «нормативный» есть два мотивирующих слова (норматив и норма). В таком случае можно говорить о явлении полимотивированности, которая выражена множественностью словообразовательной структуры, так как форманты разные (суф. -н- и – ат-ивн-). Однако явление полимотивированности представлено единичными примерами [1, c. 5].

Суффиксы –ов-,–енн–,-онн-,–ациj: бланковый от бланк, ведомственный от ведомство, документационный от документация, документация от документ, индексация от индекс.

В модели основа глагола + суффикс представлены следующие

суффиксы: -ниj-, -енн-, -ани-, -ениj-, -ациj -, -ициj-, -к-:

документирование от документировать, заверенный от заверить,

комплектование от комплектовать, регистрация от регистрировать, спецификация, консервация, экспедиция и др., выписка, справка.

Среди терминов делопроизводства встречаются и образования от прилагательных с суффиксами -ов-, -ость-, -ик-, например бел-ов-ой от белый, дел-ов-ой от дело, подлинн-ик от подлинный, доверенн-ость от доверенный.

Префиксальные образования практически отсутствуют (межархивный).

В образовании терминов документоведения продуктивен способ образования – сложение. Это способ, при котором опорный (последний) компонент равен целому слову, а предшествующий ему компонент (или компоненты) представляют собой чистую основу. В состав словообразовательного форманта при чистом сложении входят:

а) интерфикс, указывающий на связь компонентов сложного слова и сигнализирующий об утрате морфологического значения предшествующего компонента;

б) закрепленный порядок компонентов;

в) единое основное ударение, преимущественно на опорном компоненте.

Например, архив-о-хранилище, дел-о-производство, документ-о-оборот, машин-о-писный документ, справочн-о-информационный и др. Кроме чистого сложения, может быть и суффиксально-сложный способ (сложение + суффиксация), например: рук-о-пис-н-ый, икон-о-графич-еск-ий и др.

Интерфикс может быть нулевым: наряд-заказ.

Специфическим словообразовательным значением, характерным для сложения, является соединительное значение, сводящееся к объединению значений, составляющих сложную основу мотивирующих основ в одно целостное сложное значение.

При образовании терминов использовалась и аббревиация – способ словообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и сокращенных образований. В состав форманта входят:

а) произвольное (безразличное к морфемному членению) усечение основ входящих в мотивирующее словосочетание слов (последнее из которых может и не быть сокращено);

б) единое основное ударение;

в) система флексий в соответствии с отнесением аббревиатуры к одному из типов склонения существительных.

Например, УСД – унифицированная система документов; УФД – унифицированная форма документа.

Таким образом, язык документоведения, как и язык любой другой терминологической сферы, не располагает какими-то особыми приемами образования терминов. Используются такие же способы образования терминов, как и в других терминологических системах. Наиболее продуктивными выявлены синтаксический и морфологический способы терминообразования.

Очевидно, что тенденция развития языковых средств, обеспечивающих коммуникацию в специальных сферах общения, сохранится и в дальнейшем, поскольку термины неотступно сопровождают прогресс в науке и технике, а также в других сферах социальной деятельности человека.

Рецензенты:

Павловская О.Е., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка Кубанского государственного аграрного университета, г. Краснодар;

Марченко Е.П., д.ф.н., профессор кафедры современного русского языка Кубанского государственного университета, г. Краснодар.

Источник

Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии

Рубрика: Филология, лингвистика

Дата публикации: 03.06.2016 2016-06-03

Статья просмотрена: 6870 раз

Библиографическое описание:

Бахарлу, Хади. Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии / Хади Бахарлу, Махбубех Алияри Шорехдели, Махди Шоджаи. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1654-1660. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31214/ (дата обращения: 18.11.2021).

К основным проблемам в современном терминоведении относится проблема определения терминообразовательной характеристики разных терминосистем. терминообразование как раздел терминоведения, который помогает выявлению тенденции в образовании новых терминов может играть важную роль при анализе разных терминосистем.

В русском языке имеются разные способы терминообразования, как синтаксический, морфологический, семантический, заимствование и аббревиация. Настоящая работа сосредоточивается на определении продуктивности способов и средств терминообразования в русской технической авиационной терминологии. Анализ проводится на основе 215 терминологических единиц, выбранных из разных источников и результат этого анализа показывает, что синтаксический способом является самым продуктивным способом терминообразования в русской технической авиационной терминологии.

Ключевые слова:терминообразование, терминоведение, способы и средства терминообразования, техническая авиационная терминология

В терминоведении термины рассматриваются с разных точек зрения: морфологической, словообразовательной, семантической и т. п. Что касается словообразовательного анализа терминов, тут термины анализируются на основе способа и средства их образования. В связи с этой задачей, в терминоведении появилось новое направление под названием “терминообразование”, которое сосредоточивается на выявлении тенденции в образовании новых терминов в разных терминосистемах. Выявление основной тенденции, которая прослеживается при образовании новых терминов в разных терминосистемах, ведет к систематизации процесса развития терминологической базы в данной системе, что в свою очередь облегчает перевод терминов выявлении словообразовательной.

Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на базе существующих слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов встречаются все структурные типы слов, которые характерны для данного национального языка (простые слова, производные, сложные слова).

По мнению В. П. Даниленко «в терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его лексико — морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и словосложение).

Это свидетельствует о том, что терминологическое словообразование в языке науки основано на системе словообразования литературного языка. Однако, взяв за основу существующие в русском языке способы и модели словопроизводства, язык науки отрабатывает свою словообразовательную подсистему, подчинив ее основным требованиям и функциям терминологической лексики» [1].

Наряду с этими сходствами, некоторые общее черты словообразования в языке науки, отличают терминообразование от словообразования в литературном языке. К числу наиболее типичных для терминологического словообразования В. П. Даниленко относит следующие:

«1. Если слова общего употребления возникают из нужд общения общества в целом(без какой-либо градации его) и творцами их может быть любой говорящий на данном языке, то термины создаются как наименования понятий, связанные с узкой, профессиональной областью и предназначены служить средством общения определенной группы профессионально связанных между собою людей в производственных условиях.

2. Терминологическое словообразование-всегда процесс сознательный (не стихийный);

3. Сознательное терминотворчество делает его и контролируемым, регулируемым процессом;

4. Словообразующий акт создания термина несколько сложнее аналогичного процесса для общеобиходного слова;

5. Для терминологических номинаций весьма существенно, насколько прозрачна их внутренняя форма. Словообразовательные средства-стандартные части сложения и аффиксы-главным образом выполняют значительную роль в создании понятной внутренней формы термина, которая служит средством профессиональной ориентации его.

6. Акт терминологического словообразования находится в теснейшей зависимости от классификации понятий. В ряду этих понятий будет находиться вновь образуемый термин (как наименование понятия этого ряда), поскольку термины одного классификационного ряда по возможности должны быть образованы по одной словообразовательной модели (будь то слово-термин или термин-словосочетание)» [1].

По словам В. С. Слеповича, «происходящие в современном русском языке научного общения процессы образования новых терминов связаны с появлением новых научных идей и направлений исследований, разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов. По этой причине отсутствующие в словарях новые термины обычно оказываются носителями наиболее важной для получателя сообщения информации, с целью извлечения которой и производится обработка иностранного текста» [2].

Основные способы терминообразования, по В. П. Даниленко, можно разделить на три основные группы: семантический, синтаксический и морфологический. Кроме этих способов в русском языке существуют другие способы терминообразования как заимствование и аббревиация.

Разные терминологические системы в зависимости от своих потребностей, а также сложности выраженных понятий, по-разному «выбирают» способы и средства терминообразования. Об этом свидетельствует сопоставление разных терминологических систем. Например, Л. А. Юрьевна по анализу семантических, морфологических и синтаксических характеристик терминов возобновляемой энергетики (ВЭ), отметила, что основным семантическим способом терминообразования в сфере возобновляемой энергетики (ВЭ), является метонимический перенос. Она указывает на то, что среди морфологических способов терминообразования в сфере ВЭ можно также выделить аббревиацию, которая обладает высокой продуктивностью. При этом, По Л. А. Юрьевной, «наиболее продуктивным способом терминообразования в сфере возобновляемых источников энергии является синтаксический, так как подавляющее количество терминов представляют собой многокомпонентные словосочетания» [4].

В сравнении можно указать на работу М. А. Мартемьяновой, которая посвящена анализу способов терминообразования в терминосистеме нанотехнологии. Как пишет М. А. Мартемьянова в терминосистеме нанотехнологии можно выделить:

«1) базовые термины, которые были заимствованы из других терминосистем и сохранили свое первоначальное значение; 2) производные и сложные термины(словосочетания); 3) термины, заимствованные из других терминосистем, но частично изменившие свою семантику» [3].

Анализ М. А. Мартемьяновой показывает, что большинство терминов в данной терминосистеме образовано аффиксальным способом с использованием большого количества латинских и греческих элементов (приставок и корней). Это связано с тенденцией интернационализации знания, характерной для современного периода развития науки и техники. [3]

На основе рассмотрения двух вышеупомянутых терминосистем можно предполагать, что другая ситуация встречается в интересующей нас специальной сфере. В силу этого далее работа сосредоточивается на рассмотрении основных средств и способов терминообразования в русской авиационно-технической терминологии.

Для анализа любой терминологической системы нужно знакомство с научной дисциплиной, к которой относится данная система. В связи с этим перед тем как начинать анализ русской авиационной технической терминологии, нужно знакомство с понятийным полем, на основе которого формируются технические авиационные термины.

В советской военной энциклопедии под редакции А. А. Гречко об авиационной технике написано, что «помимо собственно авиационная техника, к авиационной технике относится всё съёмное оборудование летательного аппарата(ЛА) — контейнеры, кассеты, бункеры, баки, лебёдки и другое оборудование. Наземное оборудование включает средства наземного обслуживания (СНО), средства аэродромно-технического обеспечения (АТО), контрольно-проверочной аппаратуры (КПА), контрольно-измерительные приборы общего применения (КИП), инструмент и приспособления. В понятие «авиационная техника» также могут включатьсятренажеры, наземные средства управления воздушным движением,навигации,посадкиисвязи, а также средства наземного обслуживания летательных аппаратов. Нормальное функционирование авиационной техники обеспечивает использование технических средств обслуживания и контроля и специальных средств, а также высокаяквалификацияинженерно-технических лётных кадров» [5].

Этот раздел работы посвящен определению частотности использования этих способов в русской технической авиационной терминосистеме. Материалом нашего анализа служат 215 базовых и частотных терминов в этой области. Частотность употребления и популярность этих терминов были выявлены рассмотрением и анализом следующих источников:

- Государственные стандарты:

1) Гост 23851–79: Двигатели газотурбинные авиационные термины.

2) Гост 23537–79: Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин.

- Специальные словари,

1) Англо-русский словарь по гражданской авиации составлен В. П. Марасановым.

2) Русско-английский сборник авиационно-терминологических терминов Г. И. Аванасьева.

3) Русско- англо-украинско-персидский авиационный словарь составлен А. А. Романченко.

4) Словарь военных терминов А. М. Плеховой.

- Разные учебные пособия итехнические тексты:

1) Терминология аэродинамического расчета самолета, издано Академии наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

2) Терминологии конструкции и прочности самолета, в Академия наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

- Русская периодика: журнал Авиаколлекция.

Наш предварительный анализ подтверждает общепринятое положение о том, что способы и средства терминообразования в общем виде не отличаются от средств и способов словообразования, и в рассмотренной нами терминосистеме не встретились никакие особые непринятые и нерегулярные в литературном языке способы и средства образования соответствующих единиц. В ряд основных способов и средств терминообразования в данной области входят нижеследующие:

- Морфологический способ, куда входят следующие средства:

а) суффиксация: как термины валик и датчик, которые образованы с помощью суффикса -ик, или термин двигатель с помощью суффикса- тель.

б) префиксально-суффиксальный: как термин заглушка, префикс –за- и суффикс-к.

в) словосложение: как термины, авиагоризонт, автопилот и воздухозаборник.

- Семантический способ. Из основных средств в этой области можно указать на мотивированность (использование общеупотребительных слов в терминосистеме как термин кран) и метафоричность как крыло и колесо.

- Синтаксический способ, куда входят разнообразные сочетания частей речи как: существительное, прилагательное, предлог, например сочетание существительных как: автомат перекоса, агрегат дозировкитоплива, ракета класс воздух поверхность, сочетание прилагательных и существительных: тормозной барабан, колонка несущего винта и защитные устройства силовой установки и сочетание существительных с предлогом (иногда союзом): кабина управления и наблюдения.

- Заимствование. Термины этой группы обычно заимствованы из языков как английского, французского и латинского, например, термины антенна и камера из латинского и термины диск и шасси из французского языка.

- Аббревиация. В силу сложности соответствующего понятийного поля, в русской терминологии по технической авиации встречаются аббревиатуры как: ЛА(летательный аппарат), УР(управляемая ракета) и ТВД(турбовинтовой двигатель).

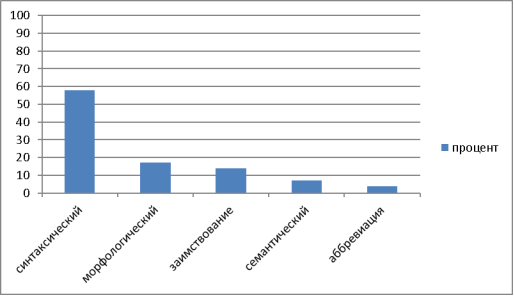

Что касается частотности использования способов и средств терминообразования, наш анализ показывает, что синтаксический способ обладает самой высокой частотностью в русской технической авиационной терминологии. Из 215 проанализированных терминов, 123 термина (почти 58 процентов) образованы этим способом.

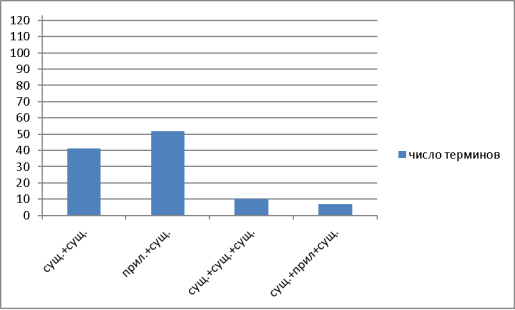

При этом, сочетание прилагательного и существительного (52 термина), существительного и существительного(41термин), сочетание трех существительных(10 терминов) и сочетание существительного, прилагательного и существительного(7 термин) считаются самыми продуктивными сочетаниями в этой области. Среди случаев сочетания существительного и прилагательногов 3 случая в указанных прилагательных происходила адъективация (переход причастий в прилагательные) как, покачивающий масляный нанос, насос откачивающий и нагнетающий масляный нанос.

Рис. 1. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при синтаксическом способе образования в русском языке

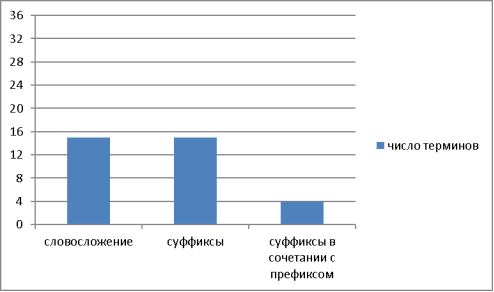

Морфологический способ занимает второе место по популярности среди способов терминообразования. По нашему анализу 34 термина образованы морфологическим способом. Среди средств терминообразования в этой группе можно указать на словосложение(15 терминов), суффиксы(15 терминов) и суффиксы в сочетании с префиксом(4 термина).

Рис. 2. продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при морфологическом способе образования в русском языке

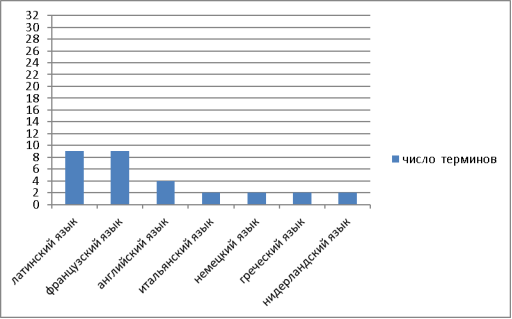

На третьем месте с точки зрения частотности использования находится заимствование (32 термина). При этом в процессе заимствования более активную роль играют латинский и французский языки, из каждого из которых вошли в эту терминосистему 9 терминологических единиц.

Рис. 3. Роль разных языков в образовании терминов технической авиационной терминологии при заимствовании

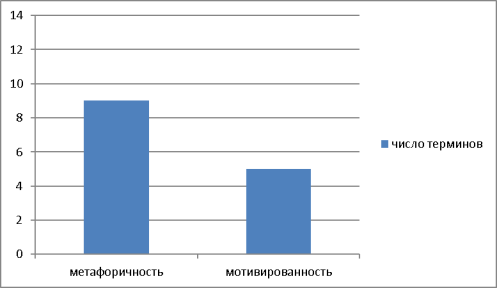

Четвертый по продуктивности способ терминообразования в русской технической авиационной терминологии- это семантический способ. Мотивированность и метафоричность представляют собой основные средства при семантическом способе. При мотивировонности общеупотребительные слова или слова из других областей науки с тем же значением и без изменения в планах содержания и выражения используются в технической авиационной терминосистеме, а метафоричность-это случаи использования слова в качестве термина с изменением в его плане содержания на основе метафоры.

Рис. 4. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при семантическом способе образования в русском языке

Последний по продуктивности способ образования терминов- это аббревиация, куда входят случаи инициальной аббревиации и сокращения. Вообще в аэрокосмической терминологии «чрезвычайно продуктивные производные, образованные путем соединения сокращенных основ (аббревиатур разного типа)» [Бахарлу, 2012:66]. Но в интересующей нас сфере авиационной терминологии, они занимают последнее место, где из числа 215 терминов, только 12 терминов образованны этим способом. Таким образом, по анализу и исследованию основных способов и средств терминообразования в русской авиационной технической терминологии можно сказать, что:

- Более 58 процентов образованы синтаксическим способом.

- Более17 процентов образованы морфологическим способом.

- Более 14 процентов являются заимствованием.

- Более 7 процентов образованы семантическим способом.

- Более 4 процента образованы аббревиацией.

Рис. 5. Продуктивность основных способов терминообразования в русской авиационной технической терминологии

Подробная информация о продуктивности разных способов и средств показана в таблице1.

Число случаев использования разных способов исредств при образовании технических авиационных терминов врусском языке

Источник