Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Систематическое положение класса Головоногие моллюски

Общая характеристика головоногих моллюсков

Внутреннее строение головоногих

Значение головоногих моллюсков

Вымершие головоногие

Много миллионов лет назад вымерли и другие представители древних головоногих – аммониты . Диаметр раковины крупных аммонитов был больше человеческого роста. Ближайший современный родич аммонита – наутилус – обитает в Тихом океане. Как и у аммонитов, раковина наутилуса разделена на камеры. Регулируя содержание газа в камерах, наутилус всплывает и погружается. Плавает он задом наперёд, головой вниз.

Источник

Класс головоногие

Класс головоногие, или цефалоподы (от греч. ϰεφαλή — голова и πούς — нога) — объединяет наиболее прогрессивные двусторонне-симметричные организмы, с 8, 10 или большим количеством щупалец, расположенных вокруг головы. Щупальца представляют собой видоизмененную, рассеченную на несколько частей ногу.

Обитают в океанах на всех глубинах, предпочитая придонный или донный слои. Представители класса: осьминог, каракатица, кальмар, наутилус. Являются хищниками-засадниками, которые подстерегают своих жертв. Рассмотрим данный класс на примере осьминога.

Общее строение

У головоногих возможна маскировка под цвет внешней среды за счет управляемых пигментных клеток-хроматофоров. Используя такую хитрость, эти моллюски способны полностью слиться с окружающим их фоном.

Их тело дифференцировано на голову, туловище и щупальца, в которые превратилась нога. На спинной стороне тела головоногих находится недоразвитая раковина. В глубине ротовой полости имеется терка (радула) для измельчения пищи.

Имеют наиболее прогрессивное строение в сравнении с остальными классами моллюсков. Головоногие — обладатели незамкнутой кровеносной системы. (Однако это единственный класс моллюсков, кровеносная система которых наиболее близка к замкнутой!) Имеют два жаберных сердца, накачивающих кровь в жабры, после чего насыщенная кислородом артериальная кровь попадает уже в главное сердце (таким образом, всего они имеют 3 сердца), нагнетающее кровь в ткани и органы.

Кровь за счет гемоцианина (белка, имеющего медь в составе) окрашивается в оттенки голубого цвета. Дыхание осуществляется жабрами. Органы выделения представлены парными почками (2 или 4).

Прогрессивное развитие также особенно заметно в строении нервной системы. Эти моллюски, с большой долей вероятности, можно называть самыми разумными животными среди всех беспозвоночных. Нервные клетки собраны в сложноустроенные ганглии (нервные узлы), которые обычно называют мозгом.

Хорошо развиты органы чувств: зрения — глаза, равновесия — статоцисты и также органы химического чувства. Глаза способны к аккомодации.

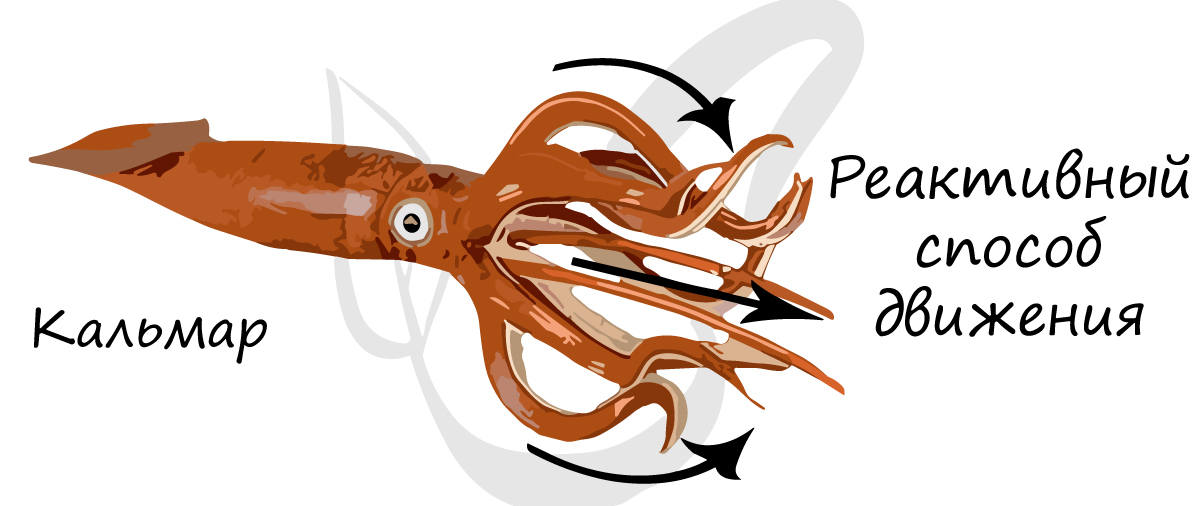

Сифон у осьминога один, ведет в мантийную полость, куда моллюск набирает в воду. В нужный момент мышцы мантийной полости сильно сокращаются, выталкивая воду — создается импульс для движения. Такой способ движения осьминога, кальмара и других головоногих называется реактивным.

У большинства моллюсков есть особая мускульная сумка — чернильный мешок, рaзвившийся из расширения задней кишки. Пигмент меланин, содержащийся в чернилах, обеспечивает их черный цвет. При возникновении опасности чернила выбрасываются из мешка в задний проход, выходя из которого смешивается с водой, выталкиваемой из мантийной полости во время реактивного движения.

В итоге образуется дымовая завеса, которая дезориентирует нападающего на моллюска хищника. За время пока хищник выберется из нее, моллюск успевает далеко уплыть.

Головоногие моллюски являются раздельнополыми организмами. Оплодотворение обычно внешнее (происходит в мантийной полости), однако встречается и внутреннее оплодотворение, развитие прямое.

Значение головоногих моллюсков

Как и все живые организмы, головоногие являются звеном в цепи питания. Они занимают позицию консументов. Для человека велико их пищевое значение: люди употребляют в пищу каракатиц, осьминогов, кальмаров.

Из секрета чернильной железы изготавливают акварельную краску, а также натуральную китайскую тушь.

Обратите внимание на массивную лопасть наутилуса — капюшон, который прикрывает голову моллюска. Наутилус может прятаться в раковину, прикрывая входное отверстие капюшоном.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Движение головоногих моллюсков

Мы переходим теперь к описанию самого интересного органа головоногих моллюсков — реактивного двигателя. Обратите внимание, как просто, с какой минимальной затратой материала решила природа сложную задачу. Снизу, у «шеи» кальмара (рассмотрим в качестве примера этого моллюска), заметна узкая щель — мантийное отверстие. Из нее, словно пушка из амбразуры, торчит наружу какая то трубка. Это воронка, или сифон, — «сопло» реактивного двигателя. И щель, и воронка ведут в обширную полость в «животе» у кальмара: то мантийная полость — «камера сгорания» живой ракеты. Всасывая в нее воду через широкую мантийную щель, моллюск с силой выталкивает ее затем через воронку — geoglobus.ru. Чтобы вода не вытекала обратно через щель, кальмар ее плотно замыкает при помощи особых «застежек — кнопок», когда «камера сгорания» наполнится забортной водой. По краю мантийного отверстия расположены хрящевые грибовидные бугорки. На противоположной стороне щели им соответствуют углубления. Бугорки входят в углубления и прочно запирают все выходы из камеры, кроме одного — через воронку.

Когда моллюск сокращает брюшную мускулатуру, сильная струя воды бьет из сифона. Отдача толкает кальмара в противоположную сторону.

Морская ракушка гребешок (Pecten), резко сжимая створки раковины, рывками может двигаться вперед за счет реактивной силы струек воды, выброшенных из под раковины. Приблизительно так же скачет и моллюск солен.

Воронка направлена к концам щупалец, поэтому головоногий моллюск плывет хвостом вперед. Вот почему каракатица в «Тараканище» Корнея Чуковского «так и пятится, так и пятится» — обстоятельство, которое, очень многих смущало в детстве. Реактивные толчки и всасывание воды в мантийную полость с неуловимой быстротой следуют одно за другим, и кальмар ракетой проносится в синеве океана.

Если бы толчки были отделены друг от друга значительными промежутками времени, как у гребешка или эшны, то животное не получило бы особых преимуществ от такого передвижения. Чтобы ускорить темп реактивных «взрывов» и довести его до бешеной скорости, необходима, очевидно, повышенная проводимость нервов, которые возбуждают сокращение мышц, обслуживающих реактивный двигатель.

Личинка стрекозы эшны или коромысла набирает воду в заднюю кишку, а затем выбрасывает ее и прыгает вперед, подгоняемая силой отдачи.

Проводимость же нерва, при прочих равных условиях, тем выше, чем больше его диаметр. И действительно, у кальмаров мы находим самые крупные в животном царстве нервные волокна. Диаметр их достигает целого миллиметра — в пятьдесят раз больше, чем у большинства млекопитающих, — и проводят возбуждение они со скоростью двадцать пять метров в секунду.

У трехметрового кальмара дозидикуса (он обитает у берегов Чили) толщина нервов фантастически велика — восемнадцать миллиметров. Нервы толстые, как веревки!

Сигналы мозга — возбудители сокращений — мчатся по нервной «автостраде» кальмара со скоростью легкового автомобиля — девяносто километров в час!

Источник

Умные, активные и очень реактивные

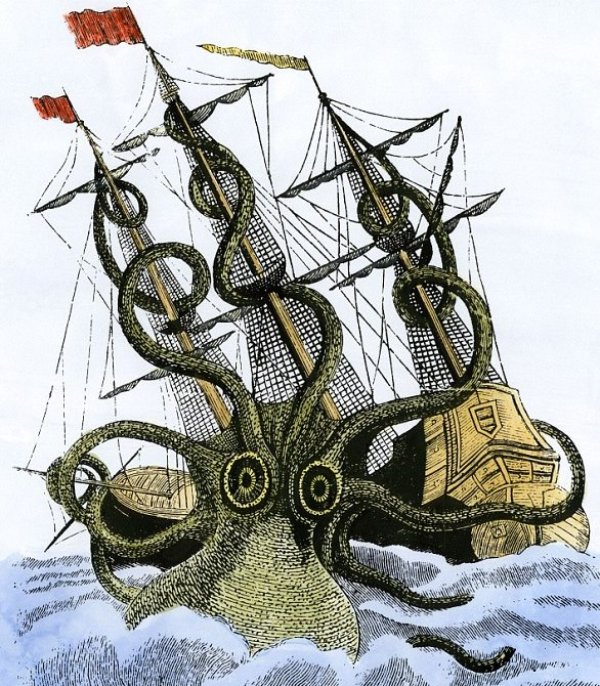

На сегодня ученым известно около 800 видов головоногих моллюсков. Они очень разнообразны, например, их размеры колеблются от 1,8-2 см. (некоторые виды каракатиц рода Idiosepius) до 18 м. (гигантские кальмары родов Architeuthis и Mesonychoteuthis).

Об этом нам рассказал ассистент кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ Алексей Голиков, недавно вернувшийся с важного научного форума — Международного симпозиума по изучению головоногих моллюсков (Cephalopod International Advisory Council, CIAC-2015), прошедшего в Хакодатэ (о. Хоккайдо, Япония). В его рамках состоялось несколько профессиональных семинаров, в одном из них — «Biogeography and Phylogeny Workshop» — и принял участие Алексей Голиков.

Слева направо: Ричард Янг (Университет Гонолулу,США), Алексей Голиков, Клайд Ропер и Майкл Векхион (оба — Национальный музей естественной истории, Вашингтон, США).

Участники симпозиума «косплеят» объект своих научных интересов.

Проводимые учеными alma mater исследования носят преимущественно фундаментальный характер. Но их результаты возможно применять на практике уже сейчас, например, для мониторинга состояния арктических экосистем, которые, кстати, очень уязвимы. В не столь отдаленной перспективе накопленный биологами КФУ опыт будет полезен в освоении биологических ресурсов арктического шельфа.

По итогам симпозиума будет опубликован ряд статей, вышедших из-под пера международного коллектива авторов – участников этого научного форума.

В завершение следует уделить внимание объектам исследований наших ученых, тем более, что объекты эти весьма интересны. Современные головоногие моллюски (лат. Cephalopoda, от др.-греч. ϰεφαλή — «голова» и πούς «нога») подразделяются на 2 подкласса: наутилиды (лат. Nautiloidea) и колеоидеи (лат. Coleoidea).

Эти удивительные животные – объект активных исследований нейрофизиологов, зоопсихологов, биохимиков и т.д. Такой интерес вызван, в частности, сложной организацией головоногих моллюсков. Они, например, способны к обучению, а лабораторные исследования показали, что головоногие могут пользоваться орудиями труда, и учиться на своем опыте. Эти способности до сих пор были известны только у человекообразных обезьян.

Источник