Охлаждение. Виды и способы охлаждения

В пищевой промышленности холод применяют при хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также при проведении ряда технологических процессов. С использованием процессов искусственного охлаждения происходят процессы кристаллизации, разделения газов, сублимационной сушки, некоторые реакторные процессы.

Способы охлаждения пищевых продуктов (мяса, рыбы, птицы, яиц, отдельных видов плодов и овощей) могут быть подразделены на три группы по физическому принципу отвода тепла: теплопроводностью, конвекцией, радиацией; фазовым превращением; конвекцией и фазовым превращением воды.

Зачастую этим способом пользуются для частичного понижения температуры. Вследствие интенсификации теплообмена сокращается продолжительность процесса, отсутствуют потери массы продукта. Однако контактное охлаждение неупакованных продуктов в жидкой среде имеет следующие недостатки: частичное экстрагирование составных частей продукта, поглощение поверхностными слоями некоторого количества охлаждающей среды.

Охлаждение во влагонепроницаемой упаковке исключает непосредственный контакт продукта с окружающей средой и тем самым предотвращает отмеченные недостатки. При этом требуются дополнительные затраты на упаковку продукта.

Способы охлаждения, при которых отвод тепла осуществляется только вследствие фазовых превращений, в промышленности применяют для охлаждения овощей, плодов и рыбы. Они заключаются в том, что при вакуумировании происходит испарение части влаги, содержащейся в продукте. Эти способы также являются эффективными в сочетании с предварительной промывкой или частичным охлаждением в воде с последующим вакуумированием. При охлаждении вода, поглощенная поверхностным слоем продукта, испаряется.

Успешно происходит охлаждение в обычных камерах, снабженных устройством для распределения охлажденного воздуха. Продукты размещаются в камере в различной таре (сливочное масло, жиры, птица, яйца и др.) или без тары в подвешенном вертикальном положении (мясные полутуши и тушки мясного рогатого скота, колбасные изделия и др.). Охлаждение воздухом применяется также для широкого ассортимента плодоовощной продукции.

Лучший технологический эффект охлаждения достигается в камерах туннельного типа с продольной или поперечной принудительной циркуляцией охлаждающей воздушной среды. При этом удается получить более равномерное распределение температуры и скорости движения воздуха и тем самым равномерно охладить продукцию по всему объему.

Относительно новым способом охлаждения является охлаждение мяса в воздухе, перенасыщенном влагой. В камерах для охлаждения имеется возможность изменять степень перенасыщения, скорость и температуру воздуха. Из-за хорошей теплоотдачи продолжительность охлаждения мясных полутуш сокращается.

Искусственное охлаждение воздухом используется в поверхностных или смесительных теплообменниках. Охлаждение воздухом в поверхностных теплообменниках применяется редко из-за низкого коэффициента теплопередачи и значительного расхода энергии при работе вентилятора.

Вода является наиболее распространенным охлаждающим агентом из-за высокой теплоемкости, большого коэффициента теплоотдачи, доступности.

Подземная (артезианская) вода имеет температуру +8… 15 °С. Часто используют оборотную воду, т.е. воду, охлажденную в градирне, а затем возвращенную на охлаждение теплообменного аппарата.

Охлаждение водой производится погружением продукта в холодную воду или разбрызгиванием, но чаще используют поверхностные теплообменники. Скорость охлаждения водой значительно выше, чем воздухом. Кроме того, добавление в воду антисептиков наряду с охлаждением сокращает размер порчи от возбудителей, уменьшаются до минимума потери массы продукции.

Гидроохлаждение яблок, груш, персиков, слив, томатов, дынь перед перевозкой рефрижераторным транспортом получило наибольшее распространение в Италии, США и других странах.

Если температура охлаждаемой среды выше –100 °С, то применяют испарительное охлаждение. В Японии, США и других странах успешно используют вакуум-испарительное охлаждение для зеленных овощей.

Система испарительного охлаждения

В качестве низкотемпературных агентов при создании температур ниже –5…–20 °С применяют лед, охлаждающие смеси (смеси льда с различными солями), холодильные соли (растворы хлористого кальция, хлористого натрия и др.) и пары жидкостей, кипящих при низких температурах.

При охлаждении холодильными рассолами и парами низкокипящих жидкостей пользуются холодильными установками.

В Великобритании, Испании, Германии и других странах применяют охлаждение продукции жидким азотом в камерах хранения и в транспортных средствах.

Источник

Области применения и виды различных способов охлаждения

Способы охлаждения в зависимости от вида охлаждающей среды делятся на непосредственное охлаждение и на охлаждение жидким теплоносителем (косвенное охлаждение).

При непосредственном охлаждении теплота, воспринимаемая охлаждающими приборами, передается непосредственно кипящему в них хладагенту.

При охлаждении теплоносителем теплота в охлаждающих приборах передается промежуточной среде — теплоносителю, с помощью которого она переносится к хладагенту, находящемуся в испарителе холодильной установки, обычно расположенном на некотором удалении от охлаждаемого объекта.

При этом способе охлаждения отвод теплоты от охлаждаемого объекта вызывает повышение температуры теплоносителя (хладоносителя) в охлаждающих приборах без изменения его агрегатного состояния.

Области применения того или иного способа определяются их особенностями, оказывающими влияние на технологический процесс, а также экономическими показателями.

Холодильная установка при непосредственном охлаждении проще, т.к. в ней отсутствуют испаритель для охлаждения хладоносителя и насос для его циркуляции. Вследствие чего эта установка требует меньших первоначальных затрат по сравнению с установкой косвенного охлаждения, а также меньших затрат электроэнергии.

В то же время способу непосредственного охлаждения присущи и серьезные недостатки, а именно:

- имеется опасность попадания хладагента в помещения (аппараты) при нарушениях плотности системы. Опасность для людей значительно увеличивается при применении токсичных хладагентов, например аммиака.

Даже при использовании более безопасных хладагентов, таких как хладоны, применять непосредственное охлаждение помещений, в которых может находиться большое количество людей, нежелательно.

Такое соотношение достоинств и недостатков обеих систем долгое время не давало преобладающих преимуществ ни одной из них.

Однако, в связи с появлением и широким применением автоматического регулирования подачи хладагента в приборы охлаждения, преимущество получили холодильные установки с непосредственным охлаждением как более экономичные по капитальным и эксплуатационным затратам и более долговечные.

В зависимости от вида охлаждающих приборов и способа организации циркуляции воздуха в охлаждаемом помещении бесконтактное охлаждение с передачей теплоты через воздух подразделяют на системы батарейного охлаждения ( при использовании батарей — охлаждающих приборов со свободным движением воздуха), воздушного охлаждения (при использовании воздухоохладителей — охлаждающих приборов в вынужденным движением воздуха) и смешанного охлаждения (при использовании батарей и воздухоохладителей).

Система воздушного охлаждения характеризуется вынужденным движением воздуха в помещении и значительно большими его скоростями, доходящими в отдельных устройствах до 10 м/с.

При воздушном охлаждении воздух лучше перемешивается, вследствие чего резкой разницы температуры и влажности воздуха по объему не наблюдается. Более высокие скорости воздуха, свойственные системам воздушного охлаждения, интенсифицируют процесс теплообмена как между охлаждаемым телом и воздухом, так и между воздухом и охлаждающими приборами (коэффициент теплоотдачи при воздушном охлаждении возрастает в среднем в три — четыре раза). Благодаря этому сокращается время охлаждения и тем самым уменьшается время технологической обработки.

При охлаждении теплоносителем изменение тепловой нагрузки вызывает только уменьшение или увеличение его нагревания в охлаждающих приборах, что не влечет за собой опасных последствий. Регулирование же подачи хладагента в этом случае ведется только на один объект — испаритель, в котором колебания нагрузки от отдельных объектов в значительной степени компенсируют друг друга и часто мало отражаются на режиме работы испарителя и компрессора. В связи с этим обслуживание холодильных установок при косвенном охлаждении оказывается значительно проще, что в ряде случаев заставляло отказаться от непосредственного охлаждения, несмотря на ряд его преимуществ.

Принципиальные схемы хладоснабжения

Источник

Процесс охлаждения

Основная задача охлаждения заключается в создании неблагоприятных условий для развития микробиальных и ферментативных процессах в пищевых продуктах.

Целью охлаждения является сохранение первоначального качества продукта в течение определенного времени.

Для многих продуктов, особенно растительного происхождения, являющихся живыми организмами, выбор конечной температуры охлаждения, при которой они будут храниться, имеет большое значение.

Повышение или понижение температуры на несколько градусов по сравнению с оптимальной температурой хранения приводит к заболеваниям и преждевременной порче продуктов.

Каждый способ охлаждения оценивают по совокупности большого числа признаков, среди которых первостепенное значение имеют качество получаемого продукта и экономичность способа охлаждения.

Известные способы охлаждения пищевых продуктов можно подразделить на три основные группы: охлаждение в контакте с воздухом, в контакте с жидкостью (или тающим льдом или снегом), в контакте с инертными газами. Эти способы различаются по величине коэффициентов теплоотдачи на поверхности охлаждаемого продукта.

Пищевые продукты чаще всего охлаждают в воздухе, несмотря на то, что коэффициент теплоотдачи в воздухе самый малый.

Когда указывают режимы охлаждения в воздухе, то называют обычно его температуру, среднюю скорость движения и относительную влажность.

Поле относительной влажности воздуха в камерах охлаждения так же, как и в камерах замораживания, резко неравномерно. Если поверхность охлаждаемого тела влажная, то воздух около нее находится в состоянии насыщения при температуре тела, а у поверхности охлаждающих приборов он находится в состоянии насыщения при температуре их теплообменной поверхности.

Источник

Способы охлаждения

Содержание

В любом природном процессе осуществляется непрерывный переход теплоты от тел с высокой температурой к телам с низкой температурой, т. е. происходит естественное охлаждение, при котором конечная температура охлаждаемого тела зависит от температуры охлаждающего тела. Количество теплоты, которое может поглотить охлаждающее тело, определяет его охлаждающий эффект , или количество произведенного холода. Так, количество производимого холода 1 кг водного льда равно теплоте его плавления при О °С, т. е. 335 кДж/кг. Охлаждающими телами в естественных условиях являются воздух, вода и лед.

При естественном охлаждении температуру ниже температуры окружающей среды получить нельзя. Чтобы температура тела стала ниже температуры естественных источников холода, применяют искусственные способы охлаждения, основой которых являются следующие физические процессы: изменение агрегатного состояния (фазовые превращения), сопровождающиеся поглощением теплоты (плавление, парообразование, сублимация, растворение соли); расширение сжатого газа с получением внешней работы; дросселирование (эффект Джоуля- Томпсона); вихревой эффект (эффект Ранка — Хильша); термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье); десорбция газов.

Охлаждение при изменении агрегатного состояния тел

Изменение агрегатного состояния тела (плавление, кипение, сублимация) сопровождается поглощением значительного количества теплоты, расходуемой на внутреннюю работу по преодолению сил сцепления между молекулами. На практике для получения охлаждающего эффекта используют вещества (водный лед, аммиак, хладагенты R12, R22, R502, углекислоту и т. д.), у которых процессы плавления, кипения и сублимации протекают при низкой температуре при нормальном атмосферном давлении.

Фазовые превращения при изменении агрегатного состояния тел (плавление, кипение, сублимация) происходят при постоянных температурах и давлении, зависящих от физических свойств тел и условий перехода из одного состояния в другое.

Плавление — переход тела из твердого состояния в жидкое при подводе к нему необходимого количества теплоты. Плавление водного льда широко используют для охлаждения тела температурой выше О °C. Смешивание раздробленного льда или снега с солью снижает температуру таяния смеси.

Наибольшее применение в холодильной технике получили смеси хлористого натрия (NaCl) и хлористого кальция (СаС12) со льдом. В зависимости от процентного содержания солей в смесях их температура плавления может быть снижена соответственно до — 21,2 и — 55 °С.

Температура плавления определяется давлением и в период перехода тела из твердого состояния в жидкое остается постоянной. Количество теплоты qп, кДж, поглощенное 1 кг твердого тела при переходе его в жидкое состояние, называется теплотой плавления. e Теплота плавления льдосоляной смеси при снижении температуры плавления уменьшается. Так, теплота плавления чистого водного льда 335 кДж/кг, а смеси 28 %-й поваренной соли и льда 222 кДж/кг.

Кипение — процесс интенсивного образования пара во всей массе жидкости при ее нагревании. В отличие от кипения образование пара при испарении происходит только с поверхности жидкости. Количество теплоты, которое необходимо подвести к 1 кг жидкости, доведенной до температуры кипения, чтобы при постоянном давлении превратить ее в сухой насыщенный пар, называется удельной теплотой парообразования r, кДж/кг.

Процесс кипения происходит при определенной для данного давления температуре жидкости, называемой температурой кипения и равной температуре насыщения. Температура кипения любой жидкости остается неизменной в течение всего времени кипения.

При увеличении давления температура кипения повышается, а теплота парообразования уменьшается. Состояние вещества, в котором температуры перехода изо льда в жидкость и из жидкости в пар становятся равными, называется критическим. Теплота парообразования при критической температуре равна нулю. При температуре выше критической переход пара в жидкость невозможен.

При уменьшении давления температура кипения снижается. Например, вода при нормальном атмосферном давлении кипит при 100 °C. Если же в емкости с водой снизить давление до 0,001 МПа, то вода закипит при 4 °C. Хладагент R22 при давлении 0,1 МПа кипит при температуре — 40,8 °С, с уменьшением давления до 0,06 МПа температура кипения снизится до — 50 °C. Если емкость с хладагентом R22 поместить в помещение и соединить с атмосферой, то жидкость в емкости будет кипеть при температуре — 40,8 °С. Так как температура в помещении выше температуры кипения жидкости, то теплота преобразования будет отводиться от воздуха помещения, охлаждая его. Образовавшиеся при кипении пары будут выходить в атмосферу.

Охлаждающий эффект может быть получен за счет интенсивного испарения воды, теплота парообразования которой при 0°С равна 2500 кДж/кг. Испарительное охлаждение водой применяют при относительно высокой температуре кипения хладагента. Температура кипения и плавления хладагента изменяется соответственно с изменением давления.

Сублимация (возгонка) — процесс перехода тела из твердого состояния непосредственно в парообразное. Количество теплоты, поглощаемое 1 кг твердого тела при постоянной температуре перехода его в парообразное состояние, называется удельной теплотой сублимации q c, кДж/кг. Водный лед в атмосферных условиях сублимирует при температуре ниже 0 °C.

Углекислота в тройной точке имеет температуру — 56,6 °С и давление 0,52 МПа. Температура сублимации твердой углекислоты при атмосферном давлении -78,9 °C. Теплота сублимации q c равна сумме теплоты плавления q п и парообразования r , вследствие чего процесс дает больший холодильный эффект.

Для получения низких температур используют жидкости с низкой температурой кипения при нормальном атмосферном давлении, это -сжиженные воздух (температура кипения — 192 °C), кислород (- 183 °С) и азот(- 196 °C).

Способы охлаждения, основанные на использовании фазовых превращений веществ, возможны только при неограниченном запасе охлаждающих тел. Непрерывное получение холода при использовании одного и того же количества охлаждающего вещества возможно, если после получения холодильного эффекта оно возвращается в начальное состояние. Это осуществляется с помощью холодильных машин.

Охлаждение при расширении газов

Процесс адиабатного расширения сжатого газа сопровождается снижением температуры. Связь между давлением и температурой для идеального газа в адиабатном процессе выражается соотношением T2/T1=(p2/p1) (k-1)/k , где к — показатель адиабаты.

В адиабатном процессе расширения теплообмен с окружающей средой отсутствует, поэтому вся внутренняя энергия полностью преобразуется в механическую работу.

При расширении реального газа затрачивается дополнительная работа на преодоление внутренних сил притяжения его молекул и выполнение внешней работы.

Если воздух, сжатый до 9,5 МПа при t1 = 20 °С, адиабатно расширяется до 0,1 МПа, то при k = 1,4 его конечная температура

Или t2 = 79,6 – (-273) = — 193,4 °C.

Охлаждение с помощью дросселирования

Дросселированием называется снижение давления жидкости или газа при проходе через любое суженное отверстие (диафрагму, клапан). При быстром снижении давления внешняя работа не совершается и теплообмена с внешней средой практически не происходит. Энтальпия в этом процессе не изменяется, а энтропия возрастает из-за расхода внутренней энергии потока на преодоление трения, что указывает на необратимость процесса.

За суженным отверстием в зависимости от свойств и состояния реального газа внутренняя энергия может быть больше или меньше либо равной внутренней энергии до суженного отверстия. В зависимости от характера изменения внутренней энергии конечная температура реального газа может быть выше, равна или ниже начальной.

Изменение температуры вещества при дросселировании называется эффектом Джоуля — Томпсона , его применяют в технике глубокого охлаждения реальных газов.

Дросселирование жидкости сопровождается значительным снижением температуры. Это вызвано тем, что при дросселировании жидкости (особенно насыщенной) происходит парообразование в результате превращения работы сил трения в теплоту и передачи ее жидкости. При этом увеличивается объем и совершается большая работа по преодолению сил взаимного притяжения молекул. Если теплообмен с окружающей средой отсутствует, работа по преодолению сил притяжения будет сопровождаться уменьшением внутренней энергии, а следовательно, и температуры парожидкостной смеси. Процесс дросселирования жидкости широко используется для получения умеренно низких температур.

Вихревой эффект охлаждения

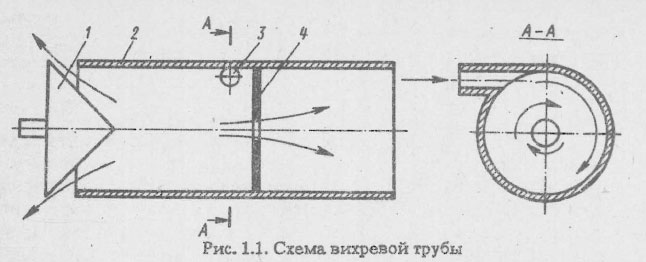

Охлаждение воздуха этим способом (эффект Ранка-Хильша) осуществляется с помощью вихревой трубы (рис. 1.1). Поток воздуха, предварительно сжатого, при температуре окружающей среды поступает в сопло 3 трубы 2 где, завихрясь, разделяется на два потока -холодный и горячий. Через диафрагму 4 воздух выходит охлажденный, а через дроссель 1 по периферии трубы — горячий.

Воздушный поток, вышедший из сопла по касательной к внутренней поверхности трубы, образует свободный вихрь, угловая скорость которого велика около оси и уменьшается по мере удаления от нее. При движении к дроссельному клапану 1 угловая скорость между слоями потока выравнивается вследствие трения между ними (скорость внутренних слоев снижается, внешний — возрастает), при этом кинетическая энергия внутренних слоев передается периферийным слоям. В результате наружные слои воздуха оказываются более нагретыми, внутренние — холодными.

В вихревой камере температурное расслоение воздуха происходит значительно быстрее, чем установка термического равновесия. При давлении воздуха 0,3- 0,5 МПа образуется холодный поток с температурой (- 10)-(- 50) °С и горячий с температурой 100-130 °С.

Получение охлаждающего эффекта с помощью вихревой трубы связано с большим расходом энергии. Вихревую трубу целесообразно применять в лабораторных и производственных условиях для периодического получения небольшого количества холода и теплоты.

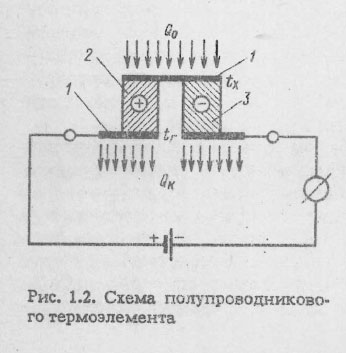

Термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье) заключается в том, что при прохождении электрического тока через цепь, составленную из разнородных полупроводников, в местах контактов (спаев) выделяется или поглощается теплота.

На рис. 1.2 изображен термоэлемент, состоящий из двух различных полупроводниковых элементов с электронной (-) и дырочной (+) проводимостью. Материалом полупроводников служат соединения висмута, сурьмы, селена с добавлением присадок. Широко распространены сплавы висмута, селена, теллура (с электронной проводимостью) и висмута, теллура, свинца (с дырочной проводимостью).

Термоэлементы объединяют последовательно в батареи с помощью медных пластин 1, которые образуют спаи. К электронному полупроводнику 2 подключен плюс источника питания, к дырочному 3 — минус. При прохождении по термоэлементу постоянного тока температура, верхнего спая понизится до tx и холодный спай будет поглощать теплоту Q0 от охлаждаемой среды. На нижнем спае температура повысится до tг, при этом горячий спай будет отдавать теплоту QK окружающей среде. Перепад температур между горячими и холодными спаями достигает 60 °C.

Термоэлектрическое охлаждение применяют в холодильных шкафах, кондиционерах и т. д. Холодопроизводительность выпускаемых батарей термоэлементов не превышает 50-100 Вт.

Охлаждающий эффект методом десорбции получают следующим образом. Сначала происходит адсорбция гелия активированным углем: процесс сопровождается выделением теплоты. При адсорбции в емкости поддерживается возможно низкая температура, т. е. емкость охлаждается. После насыщения угля гелием емкость изолируется. Затем гелий откачивают из емкости. При десорбции гелия из угля температура в емкости быстро снижается. Так, в одном из опытов 15 г активированного угля адсорбировали 8 л газообразного гелия при — 260 °С и давлении 0,13 МПа. При десорбции гелия из угля была получена температура ниже — 269 °С. Охлаждение газов методом десорбции применяют в основном в лабораторной практике для получения температуры, близкой к абсолютному нулю.

В рыбной промышленности из рассмотренных выше способов охлаждения применяют охлаждение при изменении агрегатного состояния тел (плавление, кипение) и охлаждение с помощью дросселирования.

Литература

Судовые холодильные машины и установки (Петров Ю.С.) 1991 г.

Источник