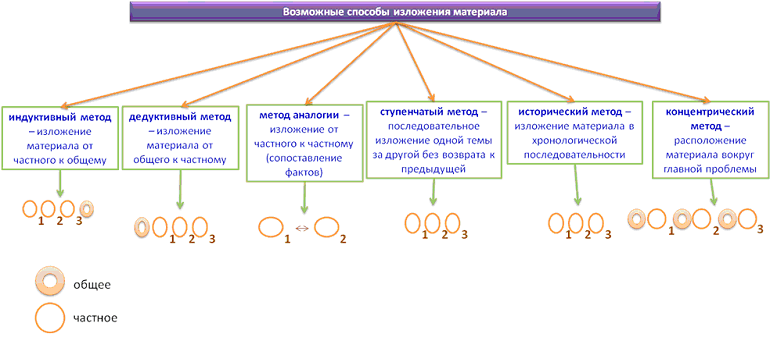

Способы изложения материала в тексте

Дедуктивный метод –изложение материала от общего к частному, когда в начале речи выдвигаются какие-то положения, потом разъясняется их смысл на конкретных примерах, актах, а в заключение делается вывод.

Выступление представителя руководства перед коллективом предприятия:

«Уважаемые коллеги! Идя навстречу коллективу, руководство нашей фирмы разработало новую систему стимулирования труда. Цель – создать условия для максимальной реализации профессиональных способностей каждого сотрудника! Внедрение системы позволит заметно повысить участие рядовых сотрудников в получении прибыли предприятия.

Основная идея этой системы состоит в постепенном формировании предпринимательской организационной культуры. Как это отразится на каждой из категорий сотрудников? Давайте рассмотрим это.

Рабочие и служащие. Данная категория сотрудников получает возможность. повышаются. понижаются. В результате.

Персонал системы управления. Наши менеджеры приобретут. они смогут. Существенно повысится.

Как это скажется на отношениях с партнерами? Предварительные консультации с основными поставщиками и дилерами продемонстрировали их заинтересованность.

Что приобретут от изменения системы наши клиенты? Прежде всего, это. Кроме того.

Как мы с вами видим, изменение системы позитивно скажется на всех сотрудниках нашей фирмы и в результате сделает наш бизнес более привлекательным для клиентов и партнеров».

Вывод: докладчик сначала изложил основу предстоящих изменений, а потом на конкретных примерах раскрыл сущность новой системы и рассказал о ее особенностях для каждой категории заинтересованных лиц

Таким образом, как и было указано выше, при использовании метода дедукции сначала выдвигаются какие-либо положения, а потом их смысл и значимость разъясняются на конкретных примерах. Часто этот метод применяется при пропагандистской направленности выступления.

Индуктивный метод – изложение материала от частного к общему, от отдельных, конкретных фактов, событий, жизненных примеров к обобщающим выводам. Выступающий начинает речь с частного случая, а затем подводит слушателей к обобщениям и выводам.

Преподаватель обратился к Елене:

— Елена, расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы устраивались на работу.

— Я психолог. Когда я училась на пятом курсе, я работала вечерами в одной фирме. Не по специальности. Директор обещал, что после выпуска меня возьмут в штат на другую должность, связанную с психологическим тестированием и анализом персонала. Но когда я окончила институт, выяснилось, что фирма объявила о банкротстве, и меня уволили. Я начала искать работу: расспрашивала знакомых, читала объявления, размещала резюме, ходила на собеседование. В одном случае речь шла о работе не по специальности, а в двух других — требовался специалист с большим опытом работы.

Примерно через полтора месяца, когда я почти потеряла надежду, пришел ответ на одно из моих резюме от солидной компании. Им требовался помощник руководителя аналитического центра, с перспективой продвижения. Меня вызвали на собеседование. Со мной беседовал старший менеджер по персоналу и сам руководитель аналитического центра. Они задавали вопросы, которые почти не относились к предполагаемой работе, например, «как бы вы описали себя с помощью трех прилагательных?» или «какой цвет вызывает у вас чувство тревоги?» Но я была готова к таким вопросам. Через два дня мне домой позвонила секретарь и сообщила, что я принята и должна приехать для заключения трудового договора.

Преподаватель обратился к Павлу:

— Павел, Вы можете рассказать свою историю трудоустройства?

— Моя история очень похожа на ту, что рассказала Елена. Я тоже размещал объявления в Интернете, правда, безрезультатно. Но потом мне помог один из моих друзей: он свел меня с заместителем директора предприятия, на котором я сейчас и работаю. На собеседование нужно было идти с подробным резюме. Я подготовил его, пользуясь рекомендациями из одной полезной книжки. Мне тоже задавали разные вопросы. Кстати, был один из них. неожиданный: «Сколько часов в день вы спите?» Наверное, сейчас модно задавать такие вопросы. В общем, меня приняли на испытательный срок, потом в штат, а недавно повысили.

Завершая занятие, преподаватель обобщил рассказы:

— Если все обобщить. получается так, что поиск работы путем размещения резюме в Интернете иногда дает результат, но не всегда. Резюме, как подробная информация о кандидате, необходимо в большинстве случаев, работодатель внимательно изучает его. Кроме того, можно сделать вывод, что собеседование является обязательным этапом при приеме на работу, а также то, что современные менеджеры по персоналу и руководители активно используют методы скрытого психологического тестирования, задавая неожиданные вопросы. К ним надо быть готовым.

Вывод: метод индукции предполагает изложение материала от частного к общему, он позволяет плавно подвести слушателей к обобщениям и настроить на восприятие выводов. Данный метод показывает хорошие результаты при агитационной направленности выступления.

Аналогический метод (метод аналогий) –сопоставление различных явлений, событий, фактов. Обычно параллель проводится с тем, что хорошо известно слушателям. Это способствует лучшему пониманию излагаемого материала, помогает восприятию основных идей, усиливает эмоциональное воздействие на аудиторию.

Объясняя принцип хранения информации на диске компьютера, можно сказать:

«Представьте себе книжный шкаф. Обычный деревянный книжный шкаф с полками. Предположим, что он стоит в вашем офисе, и вы храните в нем документы. На полках стоят канцелярские папки, некоторые из них заполнены документами, некоторые пусты. Кроме того, часть документов лежит на полке без папки. Каждая папка имеет свое название, например «Письма» или «Отчеты». Документы тоже по-разному озаглавлены: «Доклад № 1», «Доклад № 2», «План на месяц» и т.п.

Точно также упорядочена информация на диске компьютера. Диск — это шкаф, полки — это виртуальные или логические диски, папка — это некоторая область диска, имеющая свое имя и предназначенная для хранения документов — файлов. Каждый файл — это документ, имеющий уникальное имя. Чтобы найти файл, необходимо знать его имя, папку и диск, на котором он хранится. Некоторые файлы как отдельные документы могут храниться вне папок. О них говорят, что они размещены в корневом каталоге».

Вывод: метод аналогий позволяет путем сопоставления новых фактов с уже известными усилить эмоциональное воздействие на слушателей, что способствует лучшему пониманию излагаемого материала.

Концентрический метод – предполагает изложение учебного материала вокруг единого центра, которым является поставленная проблема, т.е. предмет обсуждения рассматривается со всех сторон. Суть основной идеи формулируется уже в начале, но не полностью, не во всей совокупности связей, а в общей форме. В ходе изложения говорящий все время возвращается к ней, обнаруживая с помощью примеров ее различные стороны и грани, обогащая их новыми характеристиками. Для конца такого текста характерно возвращение к формулировке основной идеи, что дает возможность осмыслить ее во всей совокупности выявленных связей.

Голос преподавателя — его профессиональное орудие. Он дает возможность передать в звучащем слове мельчайшие смысловые оттенки, помогает аудитории воспринять мысль говорящего во всей ее содержательной полноте, создает определенный эмоциональный настрой, облегчающий восприятие. И наоборот, неразвитый, тусклый, монотонный голос быстро притупляет восприятие аудитории, мешает вникнуть в суть дела.

От чего же зависит нормальное звучание голоса. Какими знаниями, навыками и умениями в этой области должен обладать учитель?

Прежде всего, достаточной силой звука — он должен быть услышан в любой аудитории, даже при отсутствии технических средств усиления звука. Это качество носит название динамического диапазона голоса. Второе важное качество — посыл звука, то есть способность звука голоса достигать нужной точки, долетать до каждого слушателя. Третье качество — гибкость, подвижность голоса, возможность передавать мысль во всей ее полноте и разнообразии оттенков различными по высоте звуками — так называемый звуковысотный диапазон голоса. Четвертое качество — богатство тембральной окраски, тембр голоса. От того, насколько выразителен голос по своей звуковой палитре, зависит легкость восприятия слушателями смысла высказывания. Пятое качество — полетность звука, его способность выделяться на фоне других звуков и шумов, не смешиваясь с ними, не теряясь среди них. Шестое качество — выносливость, малая утомляемость голоса, позволяющая не терять основные свойства звучания при длительном выступлении, выдерживать большую голосовую нагрузку.

Таким образом, можно говорить о том, что владение голосом – это еще один показатель профессионализма учителя, поэтому голос необходимо беречь, а указанные качества развивать с помощью особых упражнений.

Вывод: предмет обсуждения (голос) рассмотрен со всех сторон, в конце текста основная его идея, прозвучавшая в начале, уточнена и обозначена во всех своих причинно-следственных связях.

Ступенчатый (стадиальный) метод –последовательное изложение одного вопроса за другим. Метод рассчитан на последовательное раскрытие проблемы, когда изложение осуществляется как бы ступенями от одной идеи к другой. При этом каждая из них, будучи обоснованной самостоятельно, служит исходным пунктом для разъяснения последующей, а в конечном счете изложение сводится к раскрытию той главной идеи, которая определила цель лекции. Рассмотрев какую либо проблему или тему, выступающий уже больше к ней не возвращается.

Многие природные процессы, происходящие в Мировом океане, – движение, температурный режим вод, – являются неистощимыми энергетическими ресурсами. Например, суммарная мощность приливной энергии Мирового океана оценивается от 1 до 6 млрд. кВт.ч. Главное богатство Мирового океана – его биологические ресурсы (рыба, зоо- и фитопланктон и др.). Биомасса океана насчитывает 150 тыс. животных и 10 тыс. водорослей, а её общий объём оценивается в 35 млрд. т, чего вполне может хватить, чтобы прокормить 30 млрд. (!) человек. Живой мир океана – это огромные пищевые ресурсы, которые могут быть неистощимы при правильном и бережном их использовании.

Вывод: материал, излагаемый ступенчатым методом, как правило, неплохо воспринимается и запоминается слушателями, он также удобен для конспектирования. Применять его следует тогда, когда сложно выделить какие-либо исторические или другие связи между фактами.

Исторический (хронологический) метод –изложение материала в хронологической последовательности, рассмотрение процесса или явления в становлении, описание и анализ изменений, которые произошли с течением времени

«Наш университет был образован в 1960-м году. За годы его существования было подготовлено много специалистов в различных областях. Первый выпуск студентов состоялся. Весной 1990-го года были образованы такие кафедры, как. Через пять лет после этого нашему университету было присвоено имя. » и т.д.

Вывод: исторический метод изложения позволяет расположить факты в их исторической последовательности, продемонстрировать динамику изменений, сделать выводы о рассматриваемом процессе.

Источник

Средства связи предложений в тексте. Последовательность, целостность

Текст. Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность предложений в тексте.

Средства связи предложений в тексте.

Чтобы справиться с этим заданием, необходимо знать способы изложения материала, другими словами, видеть способы связи мыслей.

Примеры способов изложения материала:

Индуктивный метод.

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» привел серию любопытных примеров. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы ж, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французским дам и т.д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались другими как чудачества. Причину этого Л.Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения.

Дедуктивный метод.

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда челны одно этноса вступают в контакт с членами другого этноса, то первое, что их удивляет, а иногда и шокирует, – это нормы отношений, принятые в другом этносе. Примеров тому множество. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы ж, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французским дам и т.д.

Метод аналогии.

По внешнему виду, а также по физическим и химическим свойствам калий похож на натрий, но обладает еще большей активностью. Подобно натрию, он имеет серебристо-белый цвет. быстро окисляется на воздухе и бурно реагирует с водой с выделением водорода. Соли калия очень сходны с солями натрия, но обычно выделяются из растворов без кристаллизации воды.

Ступенчатый способ.

В Средние века в Христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной информации были книги: Библия и сочинения Аристотеля. Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно было приводить точно, потому что, безграмотные ересиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков, Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшаяся до нашего времени. Эта ступень науки называлась схоластикой, и к XV веку она перестала удовлетворять ученых. Тогда был расширен круг источников – привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная (т.е. человеческая, а не божественная) наука – филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом.

Исторический метод.

Ростовщичество как основа для рождения банков появилось в VIII—VII до н.э. Первые ссуды давались натурой (зерном, скотом) и возвращались в большем количестве. Ссуды давались обычно под залог (имущество, земля) или под доверие личности.

Первый банк как кредитное учреждение появился в Венеции в XII веке. Его функциями были прием вкладов на хранение и производство трансфертов и переводов. Потом появились банки в Барселоне, Генуе, Амстердаме, Гамбурге.

Концентрический способ.

Почему южный конец магнитной стрелки красный, а северный – черный? Не исключено, что здесь мы следуем древнекитайской традиции. Китайцы всегда окрашивали южный конец стрелки в красный цвет. А может быть, красный цвет южного конца стрелки – дань древней ассирийской традиции? В древнем ассирийском календаре времен Александра Македонского север называется черной страной, юг – красной, восток – зеленой и запад – белой.

Особое внимание следует обратить на средства выражения логических связей между отдельными смысловыми частями текста. Средствами выражения логических связей прежде всего являются лексические средства, указывающие на:

| последовательность мыслей | вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, иногда |

| одновременность существования нескольких явлений или фактов | вместе с тем, все равно, само собой, только |

| факты, заслуживающие меньшего внимания | всего лишь, так сказать |

| факты, подтверждающие точку зрения | же, именно, только, конечно, очевидно, разумеется, естественно |

| неуверенность в достоверности или убедительности приводимых фактов | наверное, видимо, возможно, пожалуй, по-видимому, надо полагать |

| иллюстрация к рассуждениям, примеры | к примеру, например, иногда, так |

| мнение автора | к сожалению, надеемся |

| на противоречивые отношения | между тем, однако, тем не менее, вопреки этому, наоборот, напротив |

| на причинно-следственные отношения | поэтому, кроме того, следовательно, ведь |

| условие, вопреки которому совершается действие | ведь, хотя, несмотря на (то что) |

| итог, вывод, законченность перечисления фактов | таким образом, итак, значит, в заключение, отметим, наконец, одним словом, иными словами, так сказать |

Ловушка!

Иногда в задании А7 встречаются такие варианты ответов, как: если…, как…, поскольку, не только… Не забывай, что вышеперечисленные слова – это часть двойного союза, и вторая часть его идет в середине указанного предложения, поэтому они выражают связь не столько одного предложения с другим, сколько одной грамматической основы с другой в сложном предложении.

Запомни эти союзы:

Подсказка.

1) Обрати внимание на время глаголов. В твоем предложении они обычно совпадает.

2) Обрати внимание на предложения, окружающие место пропуска. Личные местоимения (он, она, оно, они) подскажут тебе, в каком роде и числе должно быть существительное в твоем предложении (местоимения служат для указания на другие части речи). Указательные местоимения обычно стоят рядом с тем словом, которое повторяется в двух и более предложениях. Значит, это слово тоже повторяется в твоем предложении.

Алгоритм выполнения.

1. Прочитай внимательно текст.

2. Подумай, как ведется изложение материала: от частного к общему, от общего к частному, последовательно и т.д.

3. Выяви смысловые связи между предложения, подумай, какое средство связи можно вставить между предложениями.

4. Обрати внимание на окружение того предложения, которое необходимо вставить.

Разбор задания.

(1) Люди враждуют друг с другом, хотя война чаще всего им представляется нехорошим делом, но, чтобы обмануть себя, заглушить в себе совесть, они придумывают оправдания своей враждебности. (2) Одно из таких оправданий – это то, что я лучше других людей, а они не понимают этого, потому я и не могу сходиться с ними; другое оправдание – это то, что моя семья лучше других семей; третье – что мое сословие лучше других сословий. (3) И наконец, четвертое оправдание – это то, что мой народ самый замечательный в мире. (4) … (5) Много есть гордому человеку наказаний. (6) …

Какое из приведенных ниже предложений должно быть четвертым в этом тексте?

1) Человек прав, если верит тому, что нет на свете ни одного человека выше его; но он очень ошибается, если думает, что есть на свете хоть один человек ниже его.

2) И как ни вредна гордость отдельных людей, гордость народная еще во много раз вреднее: от нее гибнут миллионы и миллионы.

3) Нельзя превозноситься одному человеку над другими, потому что самое драгоценное в человеке – это душа, а цену человеческой души никто не знает, кроме Бога.

4) Ничто наиболее часто так не разъединяет людей, как гордость, и личная, и семейная, и сословная, и народная.

В предложениях 2-3 говорится о видах оправдания, а в 5 о гордом человеке. Возможно, текст построен по индуктивному методу (от частного к общему). Делаем вывод, в предложении, которое необходимо вставить, должно повторяться слово «гордость» или однокоренные с ним слова, и оно должно содержать некий вывод. Подходят варианты 2 и 4, но во втором варианте о гордости говорится так, как будто это слово уже есть в предыдущем материале. Читаем предложения 2 и 3: в них используется слово «оправдание». Таким образом, подходит вариант №4, в котором обобщается материал.

Какое из приведенных ниже слов должно быть шестым предложении текста?

1) Таким образом, главное и очень тяжелое наказание то, что, какие бы ни были у него достоинства, люди не любят его.

2) Но главное и очень тяжелое то, что, какие бы ни были у гордеца достоинства, люди не любят его.

3) Главное и очень тяжелое то, что их люди не любят.

4) Наконец, главное и очень тяжелое то, что их люди не любят.

В этом задании анализируем связи, которые представлены в вариантах.

Таким образом и наконец – вывод, конец перечислений.

Но – противопоставляем предыдущее предложение следующему.

Вариант № 3 не содержит слова-связки.

Предложение «Много есть гордому человеку наказаний» подразумевает, что в следующем предложении идет либо перечисление этих наказаний, либо выделяется наиболее главное из них.

Варианты № 1 и №3 не подходят, так как подразумевают перечисление фактов в предыдущем предложении. Предложение № 3 включает местоимение «их», но в предыдущем предложении нет ни одного слова во множественном числе. Исключаем этот вариант.

Остается вариант № 2 со связкой «но», указывающей на сопоставительные отношения, который выделяет главное из наказаний для гордого человека.

Таким образом, правильный ответ – вариант №2.

Главная » Подготовка к ЕГЭ по русскому языку » Средства связи предложений в тексте. Последовательность, целостность

Источник