Фонтанный и газлифтный способы добычи нефти

После того как скважина пробурена и освоена, необходимо начать добывать из нее нефть. Хотя нужно отметить, что не из всех даже эксплуатационных скважин добывается нефть. Существуют так называемые нагнетательные скважины. В них наоборот закачивается, только не нефть, а вода. Это необходимо для эксплуатации месторождения в целом. Об этом мы поговорим попозже.

Наверное, у многих из Вас отложились в памяти кадры из старых советских фильмов о первых добытчиках сибирской нефти: буровая установка, сверху бьет фонтан, кругом бегают радостные люди и умываются первой нефтью. Нужно отметить, что с того времени много что изменилось. И если сейчас возле буровой вышки появится фонтан нефти, то возле нее будет бегать много людей, но только они не станут радоваться, а больше будут озабочены тем, как предотвратить этот экологически вредный выброс. В любом случае то, что было показано на экране – это нефтяной фонтан. Нефть находится под землей под таким давлением, что при прокладке к ней пути в виде скважины она устремляется на поверхность. Как правило, фонтанируют скважины только в начале своего жизненного цикла, т.е. сразу после бурения. Через некоторое время давление в пласте снижается и фонтан иссякает. Конечно, если бы на этом прекращалась эксплуатация скважины, то под землей оставалось бы более 80% нефти.

В процессе освоения скважины в нее опускается колонна насосно-компрессорных труб (НКТ). Если скважина эксплуатируется фонтанным способом, то на поверхности устанавливают специальное оборудование – фонтанную арматуру.

Не будем разбираться во всех деталях этого оборудования. Отметим только, что это оборудование необходимо для управления скважиной. С помощью фонтанной арматуры можно регулировать добычу нефти – уменьшать или совсем остановить.

После того, когда давление в скважине уменьшится, и скважина начнет давать совсем мало нефти, как посчитают специалисты, ее переведут на другой способ эксплуатации.

При добыче газа фонтанный способ является основным.

Газлифтный способ добычи нефти

После прекращения фонтанирования из-за нехватки пластовой энергии переходят на механизированный способ эксплуатации скважин, при котором вводят дополнительную энергию извне (с поверхности). Одним из таких способов, при котором вводят энергию в виде сжатого газа, является газлифт.

Газлифт (эрлифт) — система, состоящая из эксплуатационной (обсадной) колонны труб и опущенных в нее НКТ, в которой подъем жидкости осуществляется с помощью сжатого газа (воздуха). Иногда эту систему называют газовый (воздушный) подъемник. Способ эксплуатации скважин при этом называется газлифтным.

По схеме подачи от вида источника рабочего агента — газа (воздуха) различают компрессорный и безкомпрессорный газлифт, а по схеме действия — непрерывный и периодический газлифт.

Рисунок 13.2.

В затрубное пространство нагнетают газ высокого давления, в результате чего уровень жидкости в нем будет понижаться, а в НКТ — повышаться. Когда уровень жидкости понизится до нижнего конца НКТ, сжатый газ начнет поступать в НКТ и перемешиваться с жидкостью. В результате плотность такой газожидкостной смеси становится ниже плотности жидкости, поступающей из пласта, а уровень в НКТ будет повышаться. Чем больше будет введено газа, тем меньше будет плотность смеси и тем на большую высоту она поднимется. При непрерывной подаче газа в скважину жидкость (смесь) поднимается до устья и изливается на поверхность, а из пласта постоянно поступает в скважину новая порция жидкости.

Дебит газлифтной скважины зависит от количества и давления нагнетаемого газа, глубины погружения НКТ в жидкость, их диаметра, вязкости жидкости и т.п.

Конструкции газлифтных подъемников определяются в зависимости от числа рядов насосно-компрессорных труб, спускаемых в скважину, и направления движения сжатого газа. По числу спускаемых рядов труб подъемники бывают одно- и двухрядными, а по направлению нагнетания газа — кольцевыми и центральными (см. рис. 13.2).

При однорядном подъемнике в скважину спускают один ряд НКТ. Сжатый газ нагнетается в кольцевое пространство между обсадной колонной и насосно-компрессорными трубами, а газожидкостная смесь поднимается по НКТ, или газ нагнетается по насосно-компрессорным трубам, а газожидкостная смесь поднимается по кольцевому пространству. В первом случае имеем однорядный подъемник кольцевой системы (см. рис. 13.2,а), а во втором — однорядный подъемник центральной системы (см. рис. 13.2,б).

При двухрядном подъемнике в скважину спускают два ряда концентрически расположенных труб. Если сжатый газ направляется в кольцевое пространство между двумя колоннами НКТ, а газожидкостная смесь поднимается по внутренним подъемным трубам, то такой подъемник называется двухрядным кольцевой системы (см. рис. 13.2,в). Наружный ряд насосно-компрессорных труб обычно спускают до фильтра скважины.

При двухрядном ступенчатом подъемнике кольцевой системы в скважину спускают два ряда насосно-компрессорных труб, один из которых (наружный ряд) ступенчатый; в верхней части — трубы большего диаметра, а в нижней — меньшего диаметра. Сжатый газ нагнетают в кольцевое пространство между внутренним и наружным рядами НКТ, а газожидкостная смесь поднимается по внутреннему ряду.

Если сжатый газ подается по внутренним НКТ, а газожидкостная смесь поднимается по кольцевому пространству между двумя рядами насосно-компрессорных труб, то такой подъемник называется двухрядным центральной системы (см. рис. 13.2,г).

Недостатком кольцевой системы является возможность абразивного износа соединительных труб колонн при наличии в продукции скважины механических примесей (песок). Кроме того, возможны отложения парафина и солей в затрубном пространстве, борьба с которыми в нем затруднительна.

Преимущество двухрядного подъемника перед однорядным в том, что его работа происходит более плавно и с более интенсивным выносом песка из скважины. Недостатком двухрядного подъемника является необходимость спуска двух рядов труб, что увеличивает металлоемкость процесса добычи. Поэтому в практике нефтедобывающих предприятий более широко распространен третий вариант кольцевой системы — полуторарядный подъемник (см. рис. 13.2,д), который имеет преимущества двухрядного при меньшей его стоимости.

Использование газлифтного способа эксплуатации скважин в общем виде определяется его преимуществами.

1. Возможность отбора больших объемов жидкости практически при всех диаметрах эксплуатационных колонн и форсированного отбора сильнообводненных скважин.

2. Эксплуатация скважин с большим газовым фактором, т.е. использование энергии пластового газа.

З. Малое влияние профиля ствола скважины на эффективность работы газлифта, что особенно важно для наклонно-направленных скважин, т.е. для условий морских месторождений и районов освоения Севера и Сибири.

4. Отсутствие влияния высоких давлений и температуры продукции скважин, а также наличия в ней мехпримесей (песка) на работу скважин.

5. Гибкость и сравнительная простота регулирования режима работы скважин по дебиту.

6. Простота обслуживания и ремонта газлифтных скважин и большой межремонтный период их работы при использовании современного оборудования.

7. Возможность применения одновременной раздельной эксплуатации, эффективной борьбы с коррозией, отложениями солей и парафина, а также простота исследования скважин.

Указанным преимуществам могут быть противопоставлены недостатки

1. Большие начальные капитальные вложения в строительство компрессорных станций

2. Сравнительно низкий коэффициент полезного действия (КПД) газлифтной системы.

З. Возможность образования стойких эмульсий в процессе подъема продукции скважин.

Исходя из указанного выше, газлифтный (компрессорный) способ эксплуатации скважин, в первую очередь, выгодно использовать на крупных месторождениях при наличии скважин с большими дебитами и высокими забойными давлениями после периода фонтанирования.

Далее он может быть применен в наклонно направленных скважинах и скважинах с большим содержанием мехпримесей в продукции, т.е. в условиях, когда за основу рациональной эксплуатации принимается межремонтный период (МРП) работы скважин.

При наличии вблизи газовых месторождений (или скважин) с достаточными запасами и необходимым давлением используют безкомпрессорный газлифт для добычи нефти.

Эта система может быть временной мерой — до окончания строительства компрессорной станции. В данном случае система газлифта остается практически одинаковой с компрессорным газлифтом и отличается только иным источником газа высокого давления.

Газлифтная эксплуатация может быть непрерывной или периодической. Периодический газлифт применяется на скважинах с дебитами до 40—60 т/сут или с низкими пластовыми давлениями. Высота подъема жидкости при газлифте зависит от возможного давления ввода газа и глубины погружения колонны НКТ под уровень жидкости.

Технико-экономический анализ, проведенный при выборе способа эксплуатации, может определить приоритет использования газлифта в различных регионах страны с учетом местных условий. Так, большой МРП работы газлифтных скважин, сравнительная простота ремонта и возможность автоматизации предопределили создание больших газлифтных комплексов на Самотлорском, Федоровском, Правдинском месторождениях в Западной Сибири. Это дало возможность снизить необходимые трудовые ресурсы региона и создать необходимые инфраструктуры (жилье и т.д.) для рационального их использования.

Источник

Добыча нефти и газа

нефть, газ, добыча нефти, бурение, переработка нефти

Газлифтный способ добычи нефти

3. Газлифтный способ добычи нефти. При газлифтном способе эксплуатации недостающая энергия подается с поверхности в виде энергии сжатого газа по специальному каналу.

Газлифт подразделяется на два типа: компрессорный и бескомпрессорный. При компрессорном газлифте для сжатия попутного газа применяются компрессоры, а при бескомпрессорном газлифте используется газ газового месторождения, находящийся под давлением, или из других источников.

Газлифт относительно других механизированных способов эксплуатации скважин имеет ряд преимуществ:

возможность отбора значительных объемов жидкости с больших глубин на всех этапах разработки месторождения при высоких технико-экономических показателях;

простота скважинного оборудования и удобство его обслуживания;

эффективная эксплуатация скважин с большими искривлениями ствола;

эксплуатация скважин в высокотемпературных пластах и с большим газовым фактором без осложнений;

возможность осуществления всего комплекса исследовательских работ по контролю за работой скважины и разработкой месторождения;

полная автоматизация и телемеханизация процессов добычи нефти;

большие межремонтные периоды работы скважин на фоне высокой надежности оборудования и всей системы в целом;

возможность одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов и более при надежном контроле за процессом;

простота борьбы с отложением парафина, солей и коррозионными процессами;

простота работ по подземному текущему ремонту скважины, восстановлению работоспособности подземного оборудования для подъема продукции скважины.

Недостатками газлифта по традиции считаются высокие начальные капитальные вложения, фондоемкость и металлоемкость. Эти показатели, во многом зависящие от принятой схемы обустройства промысла, ненамного превышают показатели при насосной добыче [2, 9-14 и др.].

Опыт широкомасштабного применения газлифта на месторождениях Западной Сибири показывает, что если коэффициент эксплуатации по фонтанным скважинам составлял 0,938-0,979 [2, 9-14], а по насосным 0,680-0,926, то по газлифтным — близок к значениям для фонтанных скважин. Достигнуто это в основном за счет использования соответствующего оборудования при выполнении внутрискважинных операций, что обеспечивает длительную работу высоко- и среднедебитных газлифтных скважин без текущего подземного ремонта.

В 1976 г. на Правдинском месторождении газлифтным способом эксплуатировалось 200 скважин при суточном расходе рабочего агента в 750 тыс. м 3 , добыче нефти 12,7 тыс. т/сут при средней обводненности продукции скважин 18 %, среднем удельном расходе газа 48 м 3 /т (42 м /м ). Межремонтный период газлифтных установок по всему фонду 1010 сут, коэффициент эксплуатации скважин 0,994. Межремонтный период газлифта в сопоставимых горно-геологических условиях

месторождений Западной Сибири оказался в 3 раза выше, чем установок ЭЦН. Отмечалось возрастание продолжительности работы газлифта без ремонта при стабильной работе компрессоров до 3—4 лет [2,9, Ю, 12, В, И и др.].

В период активного развития газлифтной добычи нефти в Западной Сибири была сделана оценка КПД установок ЭЦН и газлифта [10, 11, 12] по фонду установок ЭЦН Усть-Балыкского и газлифтных установок Правдинского месторождений. Если КПД установок ЭЦН в отрасли достигал 0,25-0,30, то для условий Усть-Балыкского месторождения он составлял 0,13. Это было обусловлено применением насосов и погружных электродвигателей завышенной мощности, лучше противостоящих воздействию вредных факторов; большими потерями энергии в кабеле из-за высокой температуры жидкости; наличием большого количества свободного газа на приеме насосов и др.

Коэффициент полезного действия газлифтных установок, рассчитанный с учетом собственного газового фактора, составил 0,51, а по безводным скважинам с высоким пластовым давлением и значительным коэффициентом продуктивности достигал 0,70 и более. Однако с увеличением обводненности продукции скважин КПД газлифта уменьшается. При обводненности выше 50 % газлифтные установки зачастую работают на пульсирующем режиме, удельный расход газа при этом возрастает в 3 раза и более, а КПД уменьшается до 0,20-0,25. В этих условиях стабилизация режима эксплуатации скважин и улучшение показателей газлифтной добычи нефти могут быть достигнуты путем применения специальных способов повышения эффективности работы газожидкостного подъемника (применение ПАВ, диспергаторов и др.). При этом важное значение имеет более тщательная оптимизация режима работы скважины.

Давление рабочего агента выбирается исходя из условия обеспечения минимума затрат на строительство и эксплуатацию системы при обеспечении заданных дебитов скважин и достигает в современных системах 10-11 МПа, а в отдельных случаях 15 МПа.

Наибольшее число элементов в системе газлифта и более сложное оборудование используются в случае компрессорного газлифта. Современный газлифтный комплекс представляет собой замкнутую герметичную систему высокого давления (рис. 1.5).

Основными элементами этой схемы являются: скважины 1, компрессорные станции 3, газопроводы высокого давления, трубопроводы для сбора нефти и газа, сепараторы различного назначения 7, газораспределительная батарея 4, групповые замерные установки, системы очистки и осушки газа с регенерацией этиленгликоля 6, дожимные насосные станции, нефтесборный пункт,

Рис. 1.5. Схема замкнутого цикла газлифтного комплекса:

/ — газ высокого давления; // — газ низкого давления; /// — продукция скважин до

сепарации; IV — нефть; 1 — скважины; 2 — приводной агрегат; 3 — компрессорные

станции; 4 — газораспределительная батарея; 5 — замерный сепаратор; 6 -абсорбер; 7 —

групповой сепаратор

система управления и контроля за работой системы, система энергообеспечения и др.

В состав комплекса входит система АСУ ТП, которая включает выполнение следующих задач:

измерение и контроль рабочего давления на линиях подачи газа в скважины на магистральных коллекторах;

измерение и контроль перепада давления;

управление, оптимизация и стабилизация режима работы скважин;

расчет рабочего газа;

измерение суточного дебита скважины по нефти, воде и общему объему жидкости.

В результате решения задачи оптимального распределения компримируемого газа для каждой скважины назначают определенный режим закачки газа, который необходимо поддерживать до следующего изменения режима. Параметром для стабилизации принимается перепад давления на измерительной шайбе дифманометра, установленного на рабочей линии подачи газа в скважину.

Выбор типа газлифтной установки и оборудования, обеспечивающего наиболее активную эксплуатацию скважин, зависит от горно-геологических и технологических условий разработки эксплуатационных объектов, конструкции скважин и заданного режима их эксплуатации.

Строгой классификации газлифтных установок не существует, и они группируются на основе самых общих конструктивных и технологических особенностей.

В зависимости от количества рядов труб, спущенных в скважину, их взаимного расположения и направления движения рабочего агента и газожидкостной смеси имеются системы различных типов (рис. 1.6):

однорядный подъемник кольцевой и центральной систем (см. рис. 1.6, Г);

двухрядный подъемник кольцевой и центральной систем (см. рис. 1.6, Л);

полуторарядный лифт обычно кольцевой системы (см. рис. 1.6, III).

Перечисленные системы газлифтных подъемников имеют преимущества и недостатки. В связи с этим обоснование целесообразности их применения производится с учетом горно-геологических и технологических особенностей конкретного объекта разработки.

По степени связи трубного и кольцевого пространства с забоем скважины установки газлифта делятся на открытые, полузакрытые и закрытые.

Открытая установка (рис. 1.7, а) предполагает спуск в скважину НКТ без пакера, вследствие чего полость труб и затрубное пространство образуют сообщающиеся сосуды.

Эти наиболее дешевые и простые установки применяют в тех случаях, когда использование пакера нежелательно или невозможно.

Основной недостаток открытых установок заключается в том, что забой скважины постоянно связан с помощью труб с затрубным пространством, что вызывает колебания динамического уровня жидкости в затрубном пространстве и, следовательно, уменьшение дебита скважины и пульсирующую работу подъемника.

Полузакрытая установка (рис. 1.7, б) отличается от открытой наличием пакера, изолирующего затрубное пространство от забоя и полости НКТ, а также предотвращающего влияние затрубного давления на забойное давление и дебит скважины.

/ — однорядный лифт кольцевой (а) и центральной (б) систем; // — двухрядный лифт кольцевой (а) и центральной (б) систем;/// —

полуторарядный лифт кольцевой системы

Добываемая Закачивае-жидкостъ мый газ

Рис. 1.7. Схемы оборудования газлифтных установок:

а — открытая установка; б — полузакрытая установка; в — закрытая установка; г —

камерный газлифт; 1 — клапан-регулятор; 2 — газлифгные клапаны; 3 — пакер; 4 — обратный

клапан; 5 — разгрузочные газлифгные клапаны; 6 — камерный газлифгный клапан; 7 —

подвесной ниппель для камерной трубы; 8 — разгрузочное отверстие или клапан

Закрытая установка (рис. 1.7, в) дополнена по сравнению с

полузакрытой обратным клапаном, размещенным на башмаке НКТ под

пакером. Таким образом, продуктивный пласт полностью изолирован

от давления не только в затрубном пространстве, но и в трубах. Это имеет значение, если в процессе запуска скважины с помощью газлифтных клапанов в трубах могут действовать более высокие давления, чем при работе. Сюда относится и камерная газлифтная установка (рис. 1.7, г).

Оборудование газлифтных скважин состоит из наземной и подземной частей.

Наземное оборудование газлифтных скважин практически не отличается от оборудования для фонтанных. Арматура устанавливается на устье первых, аналогична фонтанной арматуре и имеет то же назначение — герметизация устья, подвеска подъемных труб и возможность осуществления различных операций по переключению направления закачиваемого газа, по промывке скважины и т.д.

Для газлифтных скважин нередко используют фонтанную арматуру, остающуюся после прекращения фонтанирования. Часто применяют специальную упрощенную и более легкую арматуру. При интенсивном отложении парафина арматуру устья дополнительно оборудуют лубрикатором, через который в НКТ на проволоке спускают скребок для механического удаления парафина с внутренних стенок труб.

Кроме того, скважина оборудуется устьевым клапаном-отсекателем для перекрытия скважины при достижении ею производительности заданного предела.

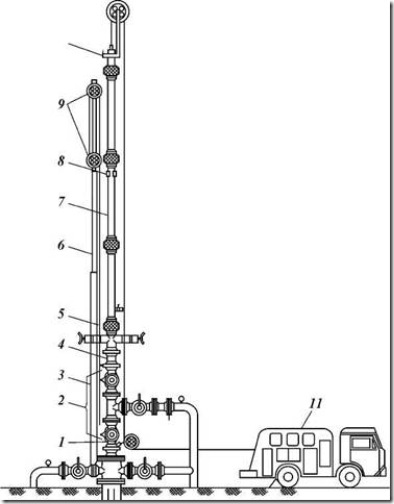

На рис. 1.8 приведена схема наземного оборудования газлифтной скважины. На этой схеме кроме стационарного показано дополнительное оборудование для проведения подземных текущих ремонтов с помощью канатного инструмента без остановки скважины.

Подземное оборудование (рис. 1.9) включает в себя НКТ 4, скважинные камеры 1 с газлифтными клапанами (пусковые 2 и рабочие 3), верхний 5 и нижний 7 ниппели, гидравлический пакер 6, башмачную воронку 8. Может быть установлен глубинный предохранительный клапан-отсекатель на глубине 100-150 м, срабатывающий от перепада давления при достижении предельной производительности.

Наибольшее распространение получили скважинные камеры, представляющие собой сварные конструкции, состоящие из специальной рубашки из овальных труб и двух наконечников с резьбой НКТ. В рубашке камеры предусмотрен карман для установки клапанов и пробок с помощью набора инструментов канатной техники через устье скважины и устьевое герметизированное оборудование (см. рис. 1.7).

Рис. 1.8. Наземное оборудование газлифтной скважины:

1 — ролик с датчиком веса; 2 — стяжной ключ; 3 — цепь крепления мачты; 4 —переводник; 5 — превентор; 6 — телескопическая мачта; 7 — трехсекционный лубрикатор для подземного ремонта; 8 -зажим; 9 -полиспаст; 10- лубрикатор;77 –приводной агрегат

Современная технология эксплуатации газлифтных скважин неразрывно связана с широким использованием глубинных клапанов специальной конструкции, с помощью которых устанавли

Рис. 1.9. Подземное оборудование газлифтной скважины

вается или прекращается связь между трубами и межтрубным пространством, а также регулируется поступление газа в НКТ. Газлифтные клапаны являются эффективным средством снижения так называемого пускового давления при пуске скважины в работу.

Пусковое давление газлифтной скважины зависит от погружения башмака подъемных труб под статический уровень жидкости, от соотношения диаметров обсадной колонны и подъемных труб, а также от системы работы лифта. Пусковое давление всегда больше рабочего. Наличие газлифтных клапанов позволяет пуск скважины в работу под рабочим давлением.

Характерное изменение рабочих параметров газлифтной скважины в момент пуска скважины в работу в функции времени показано на рис. 1.10, из которого видно, что вначале давление в газовом пространстве растет, а затем после прорыва газа через башмак подъемных труб и выноса части жидкости скважина переходит на установившийся режим работы с соответствующим отбору динамическим уровнем, а следовательно, и соответствующим этому уровню рабочим давлением.

Принципы выбора режима работы газлифта. Выбор оборудования и режима работы газлифтной скважины производится на основе использования кривых распределения давления при движении газожидкостной смеси в подъемнике или эмпирических зависимостей А.П. Крылова с соавторами. Важнейшими величинами, подлежащими обоснованию, являются удельный расход нагнетаемого газа и давление нагнетания. При этом задача по оптимизации условий работы скважины может быть поставлена по-разному. Например, ограничений на рабочее давление газа не накладывается; рабочее давление газа ограничено; неограничен удельный расход газа;

Источник