- ЕГЭ. Общество. Тема 7. Эволюция. Революция. Реформа

- Виды революций

- Оценки социальных революций

- Виды реформ

- Эволюция в обществознании — это форма развития социума. Факторы, примеры, оценочные критерии

- Что такое эволюция

- Прогресс и регресс общества

- Важные факторы

- Религия и культура

- Политика и экономика

- 37. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- Читайте также

- Феномен Востока: два пути развития

- 1. Особенности развития гомеровского общества

- Два пути развития

- Два пути развития сельского хозяйства

- Условия и обстоятельства выбора пути развития

- Региональные особенности развития латиноамериканского общества в XIX в.

- НАВСТРЕЧУ НОВОЙ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРИМИТИВНОГО ОБЩЕСТВА

- Траектории развития по пути капитал + принуждение

- 6. Индия и Пакистан. Какие пути развития?

- 1.2. Гласность как средство ускорения развития общества

- 115. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА XX в. И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- Разнонаправленные пути развития

- ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЕГЭ. Общество. Тема 7. Эволюция. Революция. Реформа

Пути развития общества — это эволюционный , революционный и путь реформирования. Рассмотрим каждый из них.

Эволюция — это (от лат. evolutio — «развёртывание») процесс естественного изменения общества, при котором возникает социальная форма развития общества, отличающаяся от предшествующей. Эволюционный путь развития — это плавные, постепенные изменения, которые происходят в обществе в конкретных исторических условиях.

.Впервые о социальной эволюции заговорил социолог Спенсер Г.

Высоко оценил эволюционный путь развития современный российский историк Волобуев П. Он назвал положительные стороны эволюции:

- Обеспечивает преемственность развития, сохраняя всё накопленное богатство

- Сопровождается позитивными качественными изменениями, причём во всех сферах общества.

- Эволюция использует реформы, способна обеспечить и поддерживать социальный прогресс, придавать ему цивилизованную форму.

Революция – (от лат. revolutio — поворот, превращение) это коренные, скачкообразные, существенные изменения в обществе, которые приводят к переходу общества из одного качественного состояния в другое.

Виды революций

По времени протекания:

- Кратковременные (например, Февральская революция в России в 1917 году)

- Долговременные (например, неолитическая , то есть переход от присваивающего к производящему типу хозяйства, продолжалась около 3 тысяч лет; промышленная революция- то есть переход от ручного труда к машинному, длилась коло 200 лет, это 18-19 вв.).

По сферам протекания

- технические (неолитическая, промышленная, научно- техническая)

- культурная

- социальная (со сменой власти)

По масштабам протекания:

- в отдельной стране

- в ряде стран

- глобальные

Оценки социальных революций

К.Маркс: « Революция — это локомотив истории», «движущая сила общества»

Бердяев Н.: « Все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это закон. И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции».

Большинство социологов видят в революции нежелательное отклонение от естественного хода истории, потому что любая революция – это всегда насилие, гибель людей, обнищание людей.

Реформа – (от лат. reformo преобразование) это изменение в обществе, проводимое сверху правительством, властью. Это происходит путём принятия законов, постановлений и других властных предписаний. Реформы могут происходить в одной сфере или сразу в нескольких. Однако не происходит существенных, фундаментальных изменений в государстве (в строе, явлении, структуре).

Виды реформ

По влиянию на ход исторического развития

- Прогрессивные, то есть приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества ( реформа образования, здравоохранения. Вспомним реформы Алекcандра II- крестьянская, земская , судебная , военная- все они значительно совершенствовали общественные отношения.

- Регрессивные – приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе. Так контрреформы Александра III привели к усилению реакции, консерватизму в управлении.

По сферам общества:

- Экономические (преобразования в хозяйственной деятельности страны)

- Социальные (создание условий для достойной жизни людей)

- Политические (изменения в политической сфере, например, принятие конституции, нового избирательного закона и т.д.)

Новые типы революций 20-21 веков:

- «зелёная» революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве, который произошёл в развивающихся странах в 1940-1970-е годы 20 века. Сюда входит : введение более продуктивных сортов растений; расширение ирригации, то есть оросительных систем; совершенствование сельскохозяйственной техники; применение удобрений, пестицидов, то есть химических средств для борьбы с вредителями и сорняками. Цель данной революции – значительное увеличение сельскохозяйственной продукции, выход на мировой рынок.

- «бархатная» революция — процесс бескровного реформирования социального режима. Впервые термин возник в связи с событиями в Чехословакии в ноябре-декабре 1989г. В данных революциях ведущую роль играют группы элиты, которые конкурируют с элитой же, но находящейся у власти.

- « оранжевая» революция — компания митингов, протестов, забастовок, пикетов и иных актов гражданского неповиновения, цель которых – решение злободневных проблем. Впервые термин появился в связи с событиями на Украине в 2004 году, когда противостояли сторонник Ющенко и Януковича.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Эволюция в обществознании — это форма развития социума. Факторы, примеры, оценочные критерии

Эволюция в обществознании — это понятие, тесно связанное с процессом становления биологического вида человека в биосоциальный феномен. Есть одно принципиальное отличие человека от животного, что выделяет его среди всего органического мира Земли. Люди живут в социуме, и не просто стаей или прайдом в естественном ареале обитания, а в искусственной среде, которую создают люди, подстраивая под себя и свои биологический нужды любой уголок многообразного мира. Другие виды приспосабливают свой организм и вынуждены проходить естественный отбор в соответствии со средой обитания. Люди меняют биосферу ради своих социальных нужд, в процессе сосуществования друг с другом. Они сами управляют этими целенаправленными изменениями — это важная особенность общественной эволюции.

Что такое эволюция

Определение термина «эволюция» меняется в зависимости от дисциплины. В общем, это синоним слова развитие; без привязки к научной области, означает поэтапное изменение состояния чего-либо или кого-либо. В обществознании эволюция — это одна из форм развития социума. Есть еще две формы — революция и реформа. Опорные слова, характеризующие именно эволюцию в обществознании — это плавное, постепенное изменение общества.

В этом смысле антоним эволюции — революция. Переход из одного состояние общества в другое резкий, скачкообразный. Такой рывок может быть обусловлен не только политическими потрясениями, но и научно-техническим прогрессом, например.

Прогресс и регресс общества

Эти два понятия-антипода сложно описать количественными показателями, но именно их используют для определения, что такое эволюция в обществознании. Наблюдая общественный прогресс (или регресс), рассуждают о таких знаковых моментах:

Благосостояние, качество жизни индивидуумов.

Социальная защищенность граждан.

Нравственность отдельных членов общества и в целом социума, в том числе отсутствие агрессии и противостояния отдельных групп граждан друг другу, например, расизм.

Демократия — она на данный момент считается высшим признаком политического развития общества.

Сопряженная с предыдущим понятием свобода каждого человека на слово, выбор, вероисповедание и прочее независимо от пола, возраста, материального благосостояния, принадлежности общественной организации и других социальных критериев. Все это отражено в Конституции РФ.

Важные факторы

Примеры эволюции в обществознании важно рассматривать в разрезе одного из нескольких оказывающих влияние факторов, которые не надо путать с оценочными показателями эволюции:

Институт семьи и брака.

Религия и культура

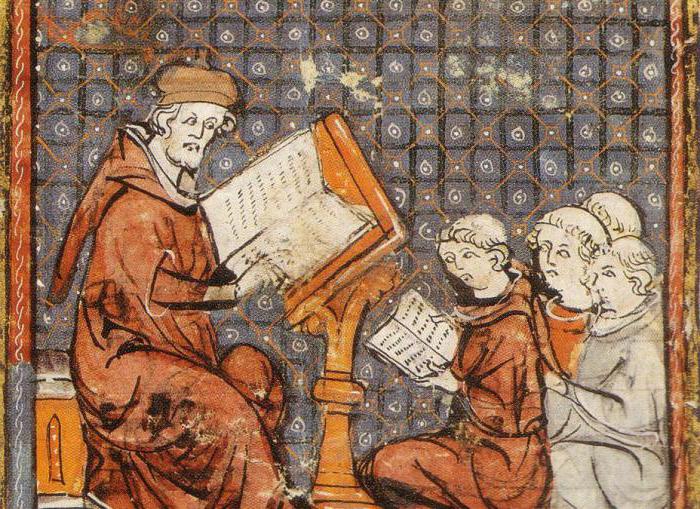

Религия и культура в обществознании относятся к разным институтам. Синергии этих сил во влиянии на развитие общества в Средние века — интересный пример эволюции общества. Центром развития средневековых наук были именно церковные институты, а самые образованные люди — духовенство. Несмотря на устойчивый стереотип, что церковь во все века преследовала культуру и науку за попытку посягнуть на ее место в общественном строе, среди многих великих ученых немало священников.

Политика и экономика

Пересекаются между собой политика и экономика, влияя на развитие общества в целом. Яркий пример — государственный бюджет, которые тем выше, чем лучше экономическая ситуация в стране. И соответственно, тем больше благосостояние граждан-бюджетников, социально зависимых членов общества, например, безработных или инвалидов, живущих на государственное пособие.

Чем выше уровень национального дохода и меньше инфляция в государстве, тем большее количество граждан принадлежит среднему классу, а уровень бедности в стране не превышает 5 %. Когда экономика терпит кризис, в жизни общества наступает регресс. Все большее число людей попадают из среднего класса в бедный, качество их жизни неуклонно падает — это один из показателей эволюции общества.

Источник

37. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

37. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Почему в одних обществах прогрессивные изменения нарастают быстрыми темпами, а другие застыли на том же экономическом, политическом и духовном уровне? Человечеству всегда хотелось ускорить развитие экономики и общества в целом. Но в разных странах добивались этого разными путями – одни путем ведения захватнических войн, другие путем проведения прогрессивных реформ, нацеленных на преобразование общества и хозяйства. В ходе истории развития человечества определились два пути развития общества – революционный и эволюционный.

Эволюционный путь (слово «эволюция» происходит от латинского слова, означающего «развертывание») – путь мирного ненасильственного преобразования общества состоял в том, чтобы спокойно, без рывков и попыток «перепрыгнуть через время», помогать прогрессу, т. е. улавливать его основные направления и всемерно их поддерживать, быстро перенимать передовой опыт других государств.

Сторонники революционного пути считали, что ради благой цели, «светлого будущего» (рая на земле) хороши все средства, включая и насилие. При этом, по их мнению и убеждению, все, что стоит на пути прогресса, должно быть немедленно отброшено, уничтожено. Под революцией вообще понимают любое (как правило, насильственное) изменение характера правления обществом. Революция – это происходящее в течение определенного периода времени (обычно короткого) тотальное изменение всех сторон жизнедеятельности, коренной перелом в характере социальных отношений.

Революция (от позднелатинского термина, означающего «поворот», «переворот», «прорыв постепенности») – это изменение во внутренней структуре системы, которое становится связующим звеном между двумя эволюционными стадиями в развитии системы, это коренное качественное изменение, т. е. скачок. В то же время реформа является частью эволюции, ее разовым единовременным актом. А значит, эволюция и революция становятся необходимыми компонентами общественно—исторического развития, образуя противоречивое единство. Обычно эволюция понимается как количественные изменения, а революция – как качественные.

Каждый преобразователь общества понимал «прогресс» по—своему. Соответственно, менялись и «враги прогресса». Это могли быть короли и президенты, феодалы и буржуа (для Петра I это были бояре), но суть такого направления всегда оставалась одной и той же – действовать быстро и беспощадно. Насильственный путь, путь революции (по—латыни – «переворота») практически непременно оказывался связан с разрушениями и многочисленными жертвами. В процессе развития социально—политической мысли взгляды и практика действий сторонников революционного пути становились все более ожесточенными и беспощадными. Но все же примерно до конца XVIII в., до Французской революции, теория и практика идейно—политических течений развивались преимущественно в духе эволюционных воззрений. Это в определенной мере было обусловлено культурными и нравственными традициями Возрождения и гуманизма, а затем и Просвещения, которые отвергали насилие и жестокость.

Уникальными являются в конце XVII – начале XVIII вв. реформы Петра I, начавшего со стрижки бород у бояр и закончившего суровыми карами по отношению к противникам реформ. Эти реформы русского императора были в духе революционного пути развития общества. В конечном итоге они способствовали значительному прогрессу в развитии России, укреплению ее позиций в Европе и мире в целом на многие годы вперед.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Феномен Востока: два пути развития

Феномен Востока: два пути развития Восток с его тайнами и загадками всегда интересовал европейских (в том числе и российских) историков и социологов.Одним из основных вопросов востоковедения являлась попытка определения момента, когда пути Востока и Запада разделились.

1. Особенности развития гомеровского общества

1. Особенности развития гомеровского общества Следующий за крито-микенской эпохой период греческой истории принято называть «гомеровским» по имени великого поэта Гомера, поэмы которого «Илиада» и «Одиссея» остаются важнейшим источником информации об этом

Два пути развития

Два пути развития В тех местностях, где был выбор: заниматься скотоводством или земледелием, – люди, как правило, начинали со скотоводства, как дела более простого и быстрее приносящего отдачу, но позже все же осваивали и земледелие, которое дает более устойчивый

Два пути развития сельского хозяйства

Два пути развития сельского хозяйства Наиболее часто критикуется основное положение социалистического уклада — общественная собственность: общее — значит ничьё.Это мнение не лишено оснований. Хотя так рассуждает далеко не каждый. Тот, кому хотелось бы поживиться

Условия и обстоятельства выбора пути развития

Условия и обстоятельства выбора пути развития Вернемся, однако, к проблеме выбора пути развития. Проблема эта для стран зависимых встала в начале XX в., для колоний – после деколонизации в середине века. Однако если учесть сложность и неоднозначность процесса выбора и

Региональные особенности развития латиноамериканского общества в XIX в.

Региональные особенности развития латиноамериканского общества в XIX в. Развитие латиноамериканского региона характеризовалось общими, типичными чертами, в большей или меньшей степени свойственными всем находящимся в регионе странам. Вместе с тем, отдельным

НАВСТРЕЧУ НОВОЙ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРИМИТИВНОГО ОБЩЕСТВА

НАВСТРЕЧУ НОВОЙ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРИМИТИВНОГО ОБЩЕСТВА Период перехода от палеолита к неолиту был временем кардинальных перемен во всех областях как материальной, так и духовной жизни тех групп людей, которые десять тысяч лет назад населяли нынешнюю территорию

Траектории развития по пути капитал + принуждение

Траектории развития по пути капитал + принуждение Не вся Верхняя Адриатика одинаково хорошо иллюстрирует капиталистический путь в развитии государства. Со временем, например, Австрия заявила права на значительный кусок побережья, включая Триест, и подчинила его

6. Индия и Пакистан. Какие пути развития?

6. Индия и Пакистан. Какие пути развития? Закон о независимости Индии предусматривал создание двух доминионов – Индийского союза и Пакистана. Бывшая колония Великобритании была разделена по религиозному признаку. Размежевание происходило в условиях острой

1.2. Гласность как средство ускорения развития общества

1.2. Гласность как средство ускорения развития общества Горбачеву предстояло решить нелегкую задачу, ибо чувство хозяина человек должен был обрести там, где все является коллективным. Попытки устранить это очевидное противоречие не отличались последовательностью.

115. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА XX в. И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

115. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА XX в. И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ На протяжении XX в. в мире боролись противостоящие друг другу общественные тенденции – демократическая и авторитарная, интернационализм и национализм, интеграция и сепаратизм. Исторический опыт

Разнонаправленные пути развития

Разнонаправленные пути развития Берлинский конгресс увеличил территорию Сербии и Черногории, однако и Австро-Венгрия стала больше по территории после оккупации Боснии и Герцеговины. В результате количество сербов, проживавших в независимых государствах и в монархии

ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Главным последствием Крымской войны стала, как известно, отмена крепостного права в России. Реформа пришла и в Крым. Однако здесь, где формально число крепостных не превышало 4% населения, это событие не несло с собой таких масштабных сдвигов,

Источник