- Как реализуется подземная добыча подземных ископаемых?

- Подземная разработка пластовых месторождений

- Вскрывающие выработки

- Подготовка пластов к добыче

- Очистные работы в угольных шахтах

- Основы подземной разработки рудных месторождений

- Системы разработки рудных месторождений

- Когда используют подземный способ добычи полезных ископаемых

- Преимущества использования закрытого способа

- Подземная разработка месторождений

- Реклама

Как реализуется подземная добыча подземных ископаемых?

Подземная разработка рудных и нерудных месторождений (подземная разработка месторождений полезных ископаемых) — это совокупность работ по вскрытию, подготовке и очистной выемке месторождения. Вскрытие и подготовка осуществляются посредством проведения выработок. Забои проводимых выработок называются подготовительными. Выемку полезного ископаемого ведут в очистных забоях, применяя при этом различные способы его разрушения. Очистные забои необходимы для выемки полезного ископаемого. При подземной разработке рудных месторождений наиболее распространен взрывной, а при добыче ископаемых углей — механический способ разрушения тела руды или угленосного горизонта.

Комплекс подъемных машин и оборудования называют шахтным подъемом. В него входят скребковые контейнеры, ленточные конвейеры, вагонетки, гидротранспорт — для подъема добытого угля. Скреперная доставка, виброустановки и локомотивная откатка — для транспортировки добытой руды.

Добытая руда зачастую содержит 3-5% необходимого продукта, следовательно ее необходимо подвергнуть процессу обогащения — совокупности процессов первичной обработки минерального сырья, добытого из недр, в процессе которого происходит разделение полезных минералов от пустой породы.

Подземная разработка пластовых месторождений

Добыча твердых полезных ископаемых подземным способом осуществляется в три стадии: вскрытие, подготовка и очистные работы. Вскрытие — проведение горных работ, обеспечивающих доступ с поверхности земли к залежи полезного ископаемого (в соответствии с требованиями безопасности их должно быть не менее двух). К вскрывающим выработкам относятся стволы, штольни, квершлаги (горизонтальные горные выработки не имеющие выхода на поверхность), слепые стволы, гезенки (вертикальная горная выработка не имеющая выхода на поверхность) и шурфы (вертикальная выработка для проведения разведки)..

Подготовляющие выработки обеспечивают шахту необходимым инвентарем для проведение очистки, по ним осуществляется транспорт готовой продукции, пропускают необходимое количества воздуха для функционирования шахты.

Очистные работы — основная стадия подземной разработки полезных ископаемых. Эксплуатацией месторождения называют период ведения очистных работ.

Вскрывающие выработки

Вскрывающие выработки при подземный способ разработки месторождений делятся на следующие типы:

1) Основные (главные) — для выдачи полезного ископаемого на поверхность.

2) Вспомогательные — для других целей (например спуск-подъем людей и оборудования).

3) Капитальные — служат весь срок отработки запасов шахты.

4) Горизонтные — служат в течение времени отработки запасов между смежными транспортными горизонтами — пологое падение

5) Этажные — функционируют пока разрабатываются запасы одного этажа.

Подземная разработка пластовых месторождения начинается с выбора способа и схемы вскрытия, что зависит от множества факторов: размеров шахтного поля, угла падения пласта, количество пластов и расстояние между соседними, рельеф поверхности, глубина залегания, удароопасность угольных пластов и их склонность к самовозгоранию, и другие.

По полученным данным выбирают методику проведения работ по вскрытию: вскрытие штольнями, наклонными стволами с капитальным квершлагом, вскрытие вертикальными стволами с горизонтальными квершлагами или комбинированное вскрытие.

Подготовка пластов к добыче

После проведения работ по вскрытию месторождения, его необходимо подготовить к добыче полезного ископаемого в очистных забоях. Этот процесс состоит из двух этапов: способ подготовки, на котором проводят подготавливающие выработки на уровне транспортного горизонта и пластовая подготовка, при которой транспортные штреки проводят по угольному пласту. Пластовая подготовка изредка заменяется на полевую (если имеются неустойчивые боковые породы и на пластах с углями, склонными к самовозгоранию) при которой полевые штреки в породах лежащего бока.

Далее проводят подготавливающие выработки в плоскости пласта, для создания очистных забоев принятой длины в количестве, обеспечивающем принятую производственную мощность шахты (количество полезного ископаемого, добытого в единицу времени).

Очистные работы в угольных шахтах

Подземные разработки угольных месторождений кроме непосредственно выемки полезного ископаемого под очистными работами включат еще крепление забоя и управление кровлей. Очистная выемка — совокупность процессов отбойки, погрузки на забойный контейнер и доставка угля до ближайшей транспортной выработки.

Очистной забой — забой, в котором осуществляется массовая добыча полезного ископаемого. В зависимости от длины забоя различаются технологии выемки угля. В лавах (длинные забои) применяется фланговая и фронтальная схема выемки. При фланговой схеме выемка угля осуществляется выемочной машиной, перемещающейся вдоль забоя перпендикулярно к направлению его подвигания. При фронтальной выемке отделение угля от массива осуществляется выемочной машиной одновременно по всей длине очистного забоя без участия людей.

Выемочные машины — общее название, объединяющее в себе следующие горно-проходческие комплексы: комбайны, струги, агрегаты, гидромониторы, механогидравлические машины. Отдельно при добыче угля стоят буровзрывные работы.

Для доставки угля в лавах на пологих и наклонных пластах применяются скребковые конвейеры. Они получили широкое распространение, так как относительно просты по конструкции, пригодны к тяжелым условиям эксплуатации, приспособлены для работы с очистными комбайнами, стругами и механизированными крепями.

Крепь очистных выработок — искусственное сооружение, возводимое для предотвращения обрушения пород кровли сохранения необходимой площади поперечного сечения призабойного пространства и управления горным давлением.

Основы подземной разработки рудных месторождений

Залежи рудных месторождений большей частью имеют крутое или наклонное залегание. В целях удобства разработки их по падению делят на этажи с определенной высотой и длиной, иначе говоря — рудное тело. В зависимости от условий залегания рудных тел применяется вскрытие вертикальными, наклонными стволами или штольнями. Самый распространенный способ — вскрытие вертикальными стволами, от которых отходят квершлаги на каждом горизонте.

Если рудное месторождение находится в горной местности, то применяют вскрытие штольнями, от которых отходят слепые вертикальные стволы с подъемной установкой на штольневом горизонте.

Подготовка рудных тел к очистной выемке похожа на подземные разработки угольных месторождений, так же как и при подземной разработке угольных месторождений подготовка рудных тел к очистной выемке начинается с проведения сети подготовительных выработок:

- по типу подготовительных выработок — штрековая и ортовая

- по расположению выработок по отношению к рудному телу — рудную, полевую и комбинированную

- по схеме движения транспорта — тупиковую и кольцевую

При очистной выемке руды выполняются следующие основные производственные процессы:

- Отбойка руды — процесс отделения руды от массива в блоке с одновременным дроблением ее на куски.

- Вторичная дробление — для соответствия условиям технологического процесса, по которым отбитая руда должна иметь куски определенной крупности

- Выпуск и доставка руды — перемещение рудной массы от мест отбойки до транспортных выработок блока

- Управление горным давлением — естественное поддержание очистного пространства, обрушение вмещающих пород, искусственное поддержание очистного пространства

Системы разработки рудных месторождений

Системы разработки с естественным поддержанием очистного пространства — основано на использовании естественной устойчивости руды и вмещающих пород. Для них характерны более высокая производительность блоков, ниже трудоемкость и себестоимость добычи. Однако они отличаются значительными потерями руды в целиках: 25-35%.

Системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород — отличаются невысокими затратами на контролирование горного давления. Это высокопроизводительные системы, но имеющие повышенные потери отбитой руды и ее высокая потеря вследствие неполного выпуска руды из блока.

Системы разработки с искусственным поддержанием очистного пространства — для них характерны высокие затраты на возведение закладки или крепи, либо то и другое, более низкие потери и разубоживание.

Источник

Подземный (закрытый) способ добычи полезных ископаемых заключается в построении шахт. Данный метод используют для добычи ископаемых, залегающих на большой глубине.

Когда используют подземный способ добычи полезных ископаемых

Подземным способом добывают рудные и нерудные металлы, драгоценные ископаемые – золото, алмазы, а также, иногда, проходят шахты для добычи тяжелой нефти.

Как правило, закрытый способ добычи отличается высокой стоимостью реализации, сравнительно с карьерным методом. Это обусловлено большими финансовыми затратами на первичном этапе построения подземного производства — на оснащение специальной техникой, обеспечение вентиляционной системы и проведение линий электропередач. Нередко, богатые месторождения находятся далеко от источников электроэнергии, что делает обеспечение шахт электроэнергией проблематичным. По этой причине подземный метод добычи используется только в случаях уверенности в рентабельности добычи, после изучения экономических показателей добычи полезных ископаемых и оценки потенциала месторождения.

Преимущества использования закрытого способа

Подземный способ добычи ископаемых обладает рядом преимуществ наряду с открытым или скважинным методом:

- Доступность рудо содержащих пород, залегающих на большой глубине – от 500 метров до первых километров. По некоторым данным, самые глубокие шахты в мире превышают отметку глубин в 3км.

- Автоматизация рабочего процесса в пользу использования горной техники для выемки породы.

- Более высокие производительность труда и объемы добычи.

Преимущества закрытого метода особенно ощутимы при разработках богатых месторождений и для добычи дорогостоящих ископаемых.

Добыча полезных ископаемых в Казахстане – прибыльный инвестиционный выбор, что обеспечивается богатыми природными запасами металлических руд и золотых запасов государства.

Курс валют «Национальный банк Республики Казахстан»

- 1 USD — 417.97 KZT

- 1 EUR — 507.12 KZT

- 1 RUB — 5.66 KZT

* информация актуальна на 22.02.2020

Биржевые котировки LME

* Котировки по драгоценным металлам даны за тройскую

Источник

Подземная разработка месторождений

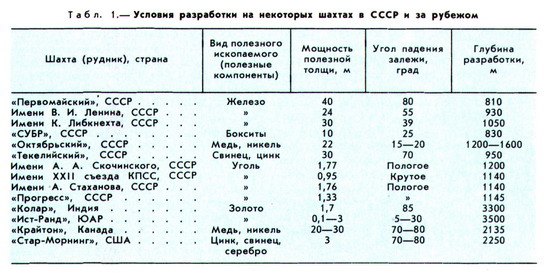

Как в CCCP, так и за рубежом, несмотря на общее возрастание доли открытого способа разработки (см. Открытая разработка месторождений), роль подземной добычи в обеспечении основных полезных ископаемых остаётся значительной. Этому способствуют достижения 2-й половины 20 века в области технологии, механизации горных работ, общее повышение эффективности подземной разработки месторождений, а также необходимость восстановления и рекультивации территорий, нарушенных открытыми горными работами. В условиях ограниченного прироста запасов минерального сырья вблизи земной поверхности темпы освоения разрабатываемых месторождений подземным способом непрерывно растут. В 80-е гг. годовое понижение горных работ составляет от 10 до 40 м, а интенсивность выемки пологих месторождений почти удвоилась. В CCCP и за рубежом на некоторых шахтах глубина горных работ понизилась до 800-1000 м и более (табл. 1).

Реклама

В перспективе можно ожидать существенного возрастания объёмов подземной добычи полезных ископаемых, повышение эффективности которой связано с решением таких крупных научно-технических проблем, как наиболее полное и комплексное использование минерально-сырьевой базы, коренное усовершенствование технологии и способов механизации, в т.ч. завершение механизации вспомогательных производственных процессов, разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами и горными предприятиями, внедрение в горное производство дистанционного управления добычными машинами и робототехники.

Подземная переработка месторождений известна ещё в глубокой древности (см. Горное дело). До Октябрьской революции 1917 подземная переработка месторождений в России была развита относительно слабо. Подземным способом добывали уголь в Донбассе, железную руду в Кривом Роге, руды меди, серебра и золота на Урале, полиметаллические руды на Алтае и в Казахстане. Бурение, отбойка и откатка производились вручную, подъём полезных ископаемых — при помощи конной тяги или в некоторых случаях с помощью парового привода. Месторождения разрабатывали небольшими шахтами и рудниками, принадлежавшими частным владельцам и иностранным акционерным обществам. После победы Октябрьской революции в развитии подземной переработки месторождений выделяются 4 основных этапа. Восстановительный период (1921-28) Советского государства стал для горнорудной и угольной отраслей промышленности одним из сложнейших этапов. Стволы шахт и рудников были большей частью затоплены, копры разрушены. Механизмы, имевшиеся в небольшом количестве, на этих предприятиях были изношены, не хватало квалифицированных рабочих. Однако, несмотря на огромные трудности, задача восстановления горной промышленности была решена. К концу восстановительного периода добыча угля в CCCP уже была выше на 22%, а добыча железных руд составила 70% соответствующего уровня 1913.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 1941-45 фашистами была временно захвачена территория Советской Украины, Кавказа — места сосредоточения значительной части общесоюзной добычи угля, железной, марганцевой, вольфрамовой руд. Однако созданные в годы довоенных пятилеток металлургическая и горнорудная базы на востоке страны (Урал, Сибирь) позволили обеспечить нужды фронта и тыла в продукции этих отраслей промышленности. Для бесперебойного снабжения металлургических заводов Востока железных рудой были расширены эксплуатационные работы на «Бакальском», «Гороблагодатском» и других рудниках. С пуском «Таштагольского» и «Одрабашского» рудников усилилось снабжение местной железной рудой Кузнецкого металлургического комбината. В военный период добыча марганцевых руд на востоке страны увеличилась в 3 раза. Значительные успехи были достигнуты в добыче руд для производства алюминия, никеля, олова, магния, молибдена. В послевоенный период восстановления народного хозяйства продолжалось дальнейшее ускоренное развитие подземной переработки месторождений за счёт достижений научно-технического прогресса.

На современном этапе развития отрасли, начавшемся в 50-х гг., на горнорудных и угольных предприятиях страны механизированы все основные процессы подземных горных работ: бурение, отбойка, доставка, подземная откатка, подъём и другие процессы (подробнее см. в ст. Шахта). В 60-х гг. произошли существенные сдвиги в основном процессе добычи угля, в очистной его выемке на пологих и наклонных пластах, составляющих 83% всех разрабатываемых пластов. Широкозахватные комбайны стали вытесняться более производительными — узкозахватными комбайнами и стругами, действующими в комплексе с механизированными крепями. Коренные изменения произошли и в технике подземных работ в горнорудной промышленности. На рудных шахтах с 50-х гг. стало применяться самоходное оборудование на бурении, заряжании скважин, погрузке, доставке горной массы и на вспомогательных процессах, что открыло возможность комплексной механизации подземных горных работ.

В изменениях, которые претерпевали системы подземной переработки месторождений, отражалось многообразие месторождений полезных ископаемых, средств и способов ведения горных работ. К концу 80-х гг. насчитывается свыше 200 основных систем и множество их вариантов с присущими им особенностями. Системы разработки отличаются одна от другой: видом и расположением подготовительных и нарезных выработок в массиве горных пород; направлением подвигания фронта очистной выемки относительно элементов залегания полезных ископаемых; состоянием образующегося в процессе выемки очистного пространства; построением и формой очистного забоя; количеством стадий очистной выемки; способами отбойки и доставки полезных ископаемых при очистной выемке. Опубликовано свыше 60 классификаций систем подземной переработки месторождений, работой над которыми занимались видные учёные в области горной науки Б. И. Бокий, А. М. Терпигорев, Л. Д. Шевяков, М. И. Агошков и др.

Основную классификацию систем подземной переработки месторождений можно разделить на 3 группы: системы подземной разработки угольных месторождений; системы подземной разработки рудных месторождений; общие классификации систем подземной переработки месторождений твёрдых полезных ископаемых (практического применения не получили). Наиболее распространённой в CCCP, несмотря на определённые недостатки, является отраслевая классификация систем подземной разработки каменноугольных месторождений Л. Д. Шевякова, основанная на признаке расположения подготовительных выработок и предложенная в 1933.

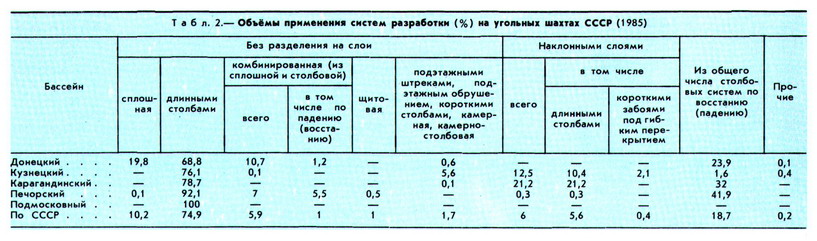

В области систем разработки основные задачи, решаемые в угольной промышленности CCCP: дальнейшая концентрация и интенсификация горных работ за счёт применения систем разработки длинными столбами (табл. 2), особенно тех её вариантов, которые обеспечивают постоянство длины лавы, обособленное проветривание мест выделения метана; рациональное размещение подготовительных выработок в толще пород и пласта; прогнозирование геологических нарушений для обеспечения стабильной работы комплексов очистных и очистных агрегатов; создание новых вариантов систем разработки и высокопроизводительных средств комплексной механизации, обеспечивающих выемку угля без присутствия рабочих в очистном забое (см. Безлюдная выемка); создание новых и усовершенствование существующих систем разработки мощных (особенно крутопадающих) пластов с закладкой выработанного пространства, преимущественно гидравлической; ведение горных работ на глубоких горизонтах с предварительной дегазацией пластов; управление массивом горных пород с поверхности до начала ведения горных работ с целью исключения внезапных выбросов угля и газа, горных ударов и пр.; внедрение мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий работы.

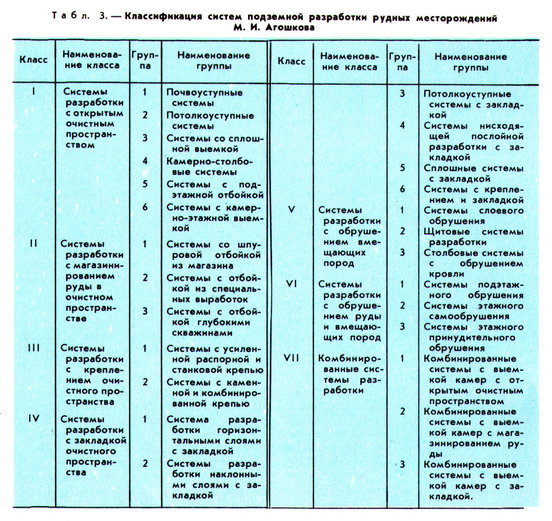

Исключительное разнообразие геологических условий, а также физические свойств горных пород обусловливает наличие заметно большего, чем на угольных месторождениях, числа систем подземной разработки рудных месторождений. Из значительного числа (свыше 20) классификаций систем разработки рудных месторождений в середине 80-х гг. сохранили ограниченное значение и в той или иной мере используются лишь 2-3. Все остальные не выдержали проверки практикой. Наибольшее признание получила классификация систем подземной разработки рудных месторождений М. И. Агошкова, созданная в 1949. Современная интерпретация данной классификации представлена в табл. 3.

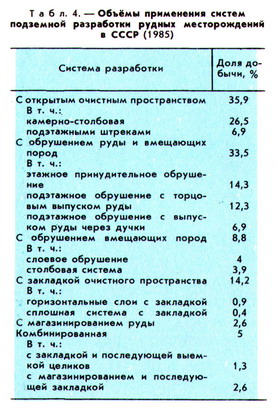

В общей добыче руды подземным способом наибольший объём приходится на системы разработки с открытым очистным пространством (табл. 4).

Объём мировой подземной добычи руды (кроме CCCP) по системам разработки распределяется (1984, %) следующим образом: системы разработки с открытым очистным пространством (46,8), в т.ч. камерно-столбовая система разработки (37,7), система подэтажных штреков (62,3); системы разработки с закладкой (23,8); системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород (29,4), в т.ч. подэтажное обрушение с торцовым выпуском руды (39,4), этажное принудительное обрушение и этажное самообрушение (60,6).

Совершенствование существующих систем подземной разработки рудных месторождений заключается в их упрощении и увеличении параметров: высоты этажа и подэтажа, сечения выработок, ширины камер. Идёт оно также по пути внедрения высокопроизводительного самоходного оборудования, основными достоинствами которого являются эффективность и гибкость практически при любой системе разработки. При этом возможно увеличение параметров блоков. Например, в слоевых системах с закладкой применение самоходной техники привело к увеличению длины блока до 80 м и более. В результате в 2-2,5 раза снижен объём подготовительно-нарезных работ по сравнению с вариантом со скреперной доставкой. Для систем разработки с открытым выработанным пространством и систем с обрушением вмещающих пород характерным стало расположение восстающих на больших расстояниях друг от друга. При слоевых системах потребовалось создание резервных ёмкостей — рудоспусков, появилась подэтажная подготовка блоков и отдельных залежей. На всех рудниках, применяющих самоходное оборудование, значительно повысилась производительность выемочных участков. Производственная мощность рудника обеспечивается меньшим числом действующих очистных забоев и добычных участков. В 80-е гг. на многих рудниках CCCP стала широко использоваться вибрационная техника, которая позволила упростить конструкцию и уменьшить объёмы проходческих работ в днищах блоков, за счёт чего сократилось время подготовки блоков к очистной выемке, значительно увеличилась безопасность работ и повысилась производительность труда на выпуске руды.

Строительство подземного горного предприятия ведётся на основе проекта и в соответствии с графиками (в основном сетевыми), которые отражают последовательность выполнения и взаимоувязку отдельных видов работ, а также технологическая связь между ними. Укрупнённый комплексный сетевой график определяет продолжительность основных этапов строительства (организационно-технические мероприятия по подготовке к строительству, подготовительные и основные периоды строительства), последовательность и сроки строительства отдельных объектов, срок поставки технологического и вспомогательного оборудования, срок освоения подземным горным предприятием проектной мощности. В период основного строительства ведутся горно-капитальные работы по сооружению стволов, других вскрывающих и подготовительных горных выработок (см. Вскрытие месторождения), возводятся промышленные здания, обогатительные фабрики и др. (см. Технологический комплекс поверхности шахты), подготавливается первый горизонт (или два первых), обеспечивается возможность развития добычи полезных ископаемых на полную проектную мощность.

Основные производственные (технологические) этапы подземной разработки вскрытого месторождения полезных ископаемых или его части — подготовка горных пород к выемке (см. Подготовка шахтного поля), отделение горных пород (или полезных ископаемых) от массива и выдача их на транспортные выработки (см. Очистные работы), транспортирование горной массы на поверхность шахты (см. Шахтный транспорт), первичную переработку горной массы (см. Обогащение полезных ископаемых), размещение пустых пород в выработанном пространстве или в отвалах (см. Породный отвал). Кроме основных технологических процессов, на шахтах выполняются вспомогательные работы. Все производственные процессы объединяются в единую технологическую схему горнодобывающего предприятия. Продолжительность подземной переработки месторождений, а также и срок службы подземного предприятия зависят от минимальной обеспеченности запасами, выявленными в результате детальной разведки, при соблюдении их необходимых соотношений по категориям. В зависимости от вида добываемых полезных ископаемых и производственной мощности подземных горных предприятий установлены минимальные сроки их существования: шахты чёрной металлургии — 20-25 лет; крупные ГОКи — не менее 40 лет; крупные предприятия по добыче алюминиевого сырья, медной, свинцово-цинковой и никелевой руд — 30-40 лет; крупные предприятия по добыче руд и производству концентратов вольфрама, молибдена, олова, а также ртути — 20-30 лет; золоторудные предприятия — 15-20 лет; небольшие предприятия, эксплуатирующие богатые месторождения руд некоторых металлов, золота и ценных видов неметаллического сырья — 5-10 лет. Более конкретные сроки минимальной обеспеченности разведанными запасами горнодобывающих предприятий устанавливаются технико-экономическим расчётом. Прекращение подземной переработки месторождений и ликвидация подземного горного предприятия производится, как правило, только после полной отработки или списания балансовых запасов месторождения и при отсутствии перспектив их прироста.

Эффективность подземной переработки месторождений оценивается системой технико-экономических показателей — общих (прибыль, рентабельность, ценность и качество основных и сопутствующих компонентов) и специфических (см. Себестоимость продукции, Капитальные вложения, Производительность труда, интенсивность Годового понижения работ, способ вскрытия и др.).

При подземной разработке месторождений основное внимание уделяется безопасности ведения работ, для чего в обязательном порядке разрабатываются организационные и технические мероприятия, способствующие созданию безопасных условий труда и ликвидации случаев травматизма (см. Безопасность труда).

Перспективы подземной переработки месторождений связаны с оптимизацией параметров горных работ и оборудования, применением техники непрерывного действия, комплексным использованием добытой горной массы, переходом на большие глубины, широким использованием автоматизированных систем и методов управления, созданием малоотходных и ресурсосберегающих технологий.

Источник