1.5. Биологическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

Биологическим оружием (БО) называют боевые средства, поражающее действие которых основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (возбудителей) или микробов, вызывающих болезни людей, животных и растений. Цель применения биологического оружия — снижение боеспособности противника. Это может быть достигнуто путём непосредственного поражения людей, а также уничтожением животных и сельскохозяйственных растений, в результате чего человек лишается средств существования (продовольствия), а в некоторых случаях порчи материалов вооружения, военной техники и снаряжения.

Биологическое оружие обладает рядом особенностей, главная из которых способность вызывать массовые заболевания людей (эпидемии), животных (эпизоотии) и растении (эпифитотии). Для заражения достаточно незначительного числа микробов. Попав в организм, микробы быстро размножаются, вызывают его заболевание, а затем вследствие контакта людей друг с другом, через выделения больных, воздух, воду, пищевые продукты, а также через различных переносчиков, обычно насекомых, заболевание при благоприятных условиях может приобрести весьма широкие масштабы.

При этом могут использоваться микробы (вирусы, бактерии, грибки) – возбудители бруцеллеза, туляремии, сибирской язвы, чумы, холеры, сапа, дифтерии, брюшного тифа, лихорадки, энцефалита, оспы, гриппа и многих других заболеваний.

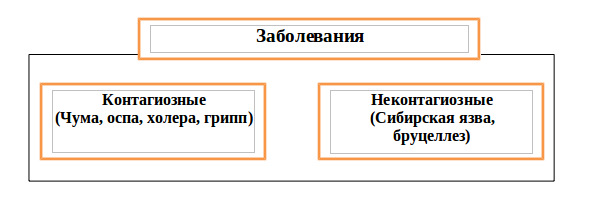

Поражающее действие БО проявляется не сразу, а спустя определенное время (инкубационный период), зависящее как от вида и количества попавших в организм болезнетворных микробов или их токсинов, так и от физического состояния организма. Наиболее часто инкубационный период продолжается от 2 до 5 суток. В течение почти всего этого периода личный состав сохраняет боеспособность, иногда даже не подозревая о состоявшемся заражении. Некоторые из возникающих в результате заражения заболевания, называемые контагиозными (чума, натуральная оспа и др.), могут затем передаваться от пораженных к окружающим здоровым людям через воздух, укусы кровососущих насекомых и другими путями. Заболевания, называемые неконтагиозными (сибирская язва, туляремия и др.), от больных людей к здоровым практически не передаются. Классификация заболеваний приведена на рис.5.

Рис. 5. Классификация заболеваний

Особо следует подчеркнуть сильное психологическое воздействие, оказываемое БО на человека. Наличие реальной угрозы внезапного применения противником БО, как и появление в войсках и среди гражданского населения крупных вспышек и эпидемий опасных инфекционных заболеваний, способны повсеместно вызвать страх, панические настроения, снизить боеспособность войск, дезорганизовать работу тыла.

Основу поражающего действия биологического оружия составляют биологические средства (БС) – специально отобранные для боевого применения биологические агенты, способные в случае проникновения в организм людей, животных (растений) вызывать тяжелые инфекционные заболевания. К ним относят: отдельные виды болезнетворных микробов и вирусов – возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний, а также токсичные продукты их жизнедеятельности; генетический материал – молекулы инфекционных нуклеиновых кислот, полученный из микробов (вирусов). Для уничтожения посевов зерновых, технических и других сельскохозяйственных культур можно ожидать помимо использования микробов – возбудителей болезней культурных растений преднамеренное применение насекомых – наиболее опасных вредителей сельскохозяйственных культур.

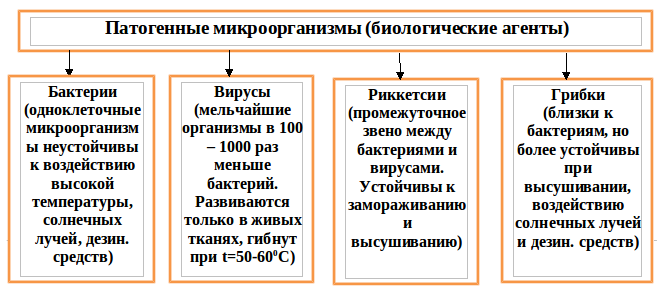

Патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных болезней чрезвычайно малы по размерам, не имеют цвета, запаха, вкуса и поэтому не определяются органами чувств человека. В зависимости от размеров, строения и биологических свойств они подразделяются на классы (рис.6), из которых помимо вирусов наибольшее значение имеют бактерии, риккетсии и грибки.

Рис.6. Классификация биологических агентов

Бактерии представляют собой разнообразные по форме и размерам одноклеточные микроорганизмы. Размеры их колеблются от 0.5 до 8-10 мкм. Размножаются простым поперечным делением, образуя через каждые 28-30 мин две самостоятельные клетки. Под воздействием прямых солнечных лучей, дезинфицирующих веществ, высокой температуры (свыше 600С) бактерии быстро погибают. К низким температурам малочувствительны и свободно переносят замораживание до минус 250С и более. Некоторые виды бактерий для выживания в неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или превращаются в спору, обладающую высокой устойчивостью к воздействию внешней среды. Патогенные бактерии являются причиной многих тяжелых инфекционных заболеваний человека (сельскохозяйственных животных), таких, как чума, сибирская язва, легионеллез, сап, и др. Некоторые бактерии, находясь во внешней среде в благоприятных для своего развития условиях, активно образуют продукты жизнедеятельности, обладающие в отношении организма человека (животных) крайне высокой ядовитостью и вызывающие тяжелые, часто со смертельным исходом, поражения. Эти ядовитые продукты жизнедеятельности получили название микробных токсинов.

Риккетсии – это небольшие (размером от 0.4 до 1 мкм) клетки-палочки. Размножаются поперечным бинарным делением только внутри клеток живых тканей. Они не образуют спор, но достаточно устойчивы к высушиванию, замораживанию действию относительно высоких температур (до 5600С). Риккетсии являются причиной таких тяжелых заболеваний человека, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор и др.

Грибки – одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного происхождения, отличающиеся от бактерий более сложным строением и способом размножения. Споры грибков высокоустойчивы к высушиванию, воздействию солнечных лучей и дезинфицирующих веществ. Заболевания, вызываемые патогенными грибками, характеризуются поражением внутренних органов с тяжелым и длительным течением.

Вирусы – обширная группа биологических агентов, не имеющих клеточной структуры, способных развиваться и размножаться только в живых клетках, используя для этого их биосинтетический аппарат. Размеры внеклеточных форм вирусов колеблются от 0,02 до 0,4 мкм. Большинство из них недостаточно устойчивы к различным факторам внешней среды: плохо переносят высушивания, солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, а также температуру 6000С и действия дезинфицирующих средств. Патогенные вирусы являются причиной многих тяжелых заболеваний человека, таких как натуральная оспа, тропические геморрагические лихорадки, ящур и др.

Эффективность действия БО зависит не только от поражающих способностей биологических средств, но в значительной степени от правильно выбора способов и средств их применения.

Способы боевого применения БС основываются на способности патогенных микробов в естественных условиях проникаться в организм человека следующими путями:

- с воздухом через органы дыхания (аэрогенный, воздушно-капельный путь);

- с пищей и водой через пищеварительный тракт (алиментарный путь);

- через неповрежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих членистоногих (трансмиссивный путь);

- через слизистые оболочки рта, носа, глаза, а также через поврежденные кожные покровы (контактный путь).

Способы боевого применения БС:

- распыление биологических рецептур для заражения приземного слоя воздуха частицами аэрозоля – аэрозольный способ;

- рассеивание в районе цели искусственно зараженных биологическими средствами кровососущих переносчиков – трансмиссионный способ;

- заражение биологическими средствами воздуха и воды в замкнутых пространствах (объема) при помощи диверсионного снаряжения – диверсионный способ.

Аэрозольный способ является основным способом боевого применения БС. Он позволяет внезапно и скрытно заражать биологическими средствами на больших пространствах приземные массы воздуха, местность и находящиеся на ней живую силу, вооружение и военную технику. При этом заражению биологическим аэрозолем одновременно подвергается живая сила, не только открыто расположенная на местности, но и находящаяся в негерметизированных вооружении, военной технике и сооружениях.

Перевод биологических рецептур в аэрозоль осуществляется двумя основными методами: силой взрыва ВВ биологического боеприпаса и с помощью распылительных устройств.

К достоинствам первого метода (взрыва) относят простоту, надежность, высокую экономичность. Однако в результате образования в момент взрыва высокой температуры и ударной волны наблюдается значительная гибель биологических средств.

В распылительных устройствах перевод рецептуры в аэрозоль осуществляется либо под воздействием сжатого инертного газа (в механических генераторах аэрозолей), либо набегающим воздушным потоком (в выливных авиационных приборах). Распылительные устройства, устанавливаемые на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах, позволяют создавать на определенных высотах облако зараженной атмосферы, которое, дрейфуя и постепенно оседая, способно заражать приземные воздушные массы над значительной по площади территорией.

Трансмиссионный способ заключается в преднамеренном рассеивании в заданном районе искусственно зараженных биологическими средствами кровососущих переносчик с помощью энтомологических боеприпасов (авиационных бомб и контейнеров специальной конструкции).

Трансмиссионный способ основан на том, что многие из существующих в природе кровососущих членистоногих легко воспринимают, длительной сохраняют, а затем через укусы передают возбудителей ряда опасных для человека и животных заболеваний. Так, отдельные виды комаров способны передавать желтую лихорадку, лихорадку денге, Венесуэльский энцефаломиелит лошадей, блохи – чуму, вши – сыпной тиф, москиты – лихорадку паппатачи.

Применение искусственно зараженных переносчиков наиболее вероятно в теплое время года и природных условиях, близких к естественному обитанию переносчиков.

Диверсионный способ применения БС заключается в преднамеренном скрытном заражении биологическими средствами замкнутых пространств (объектов) воздуха и воды, а также продовольствия (фуража), используемых непосредственно, без дополнительной очистки (обработки).

С помощью малогабаритного диверсионного снаряжения (портативных генераторов аэрозолей, распыляющих пеналов и т.п.) возможно в определенный момент осуществить заражение воздуха в местах массового скопления людей. Возможно также заражение воды в городских водонапорных системах, для чего могут быть использованы возбудители чумы, холеры, брюшного тифа и особенно ботулинический токсин. Путем диверсий, кроме того, могут быть распространены искусственно зараженные кровососущие переносчики и насекомые.

Основным методом применения биологических рецептур является распыление их в воздухе и создание, таким образом, облака биологического аэрозоля. Заболевания личного состава будут при этом возникать в результате вдыхания аэрозольных частиц, содержащих возбудителей болезней. Таким путём можно заразиться многими заболеваниями, включая и такие, возбудители которых в естественных условиях воздушно капельным путём не передаются. БО способно вызывать поражения на больших площадях, чем другие средства поражения. Это связано с высокой инфекционностью биологических аэрозолей. Непосредственная защита личного состава в период биологического нападения противника обеспечивается использованием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также применением средств экстренной профилактики, имеющихся в индивидуальных аптечках.

Личный состав, находящийся в очаге биологического заражения, должен не только своевременно и правильно использовать средства защиты, но и строго выполнять правила личной гигиены и следующие правила:

- не снимать средства индивидуальной защиты без разрешения командира;

- не прикасаться к вооружению и военной технике и имуществу до тех пор, пока они не будут продезинфицированы;

- не пользоваться водой из источников и продуктами питания, находящимися в очаге заражения;

- не поднимать пыль, не ходить по кустарнику и густой траве;

- не соприкасаться военнослужащим с гражданским населением, не пораженным биологическими средствами, не передавать им продукты питания, воду, предметы обмундирования, технику и другое имущество.

Источник

Аэрозольный способ применения боевых биологических средств

V. Способы, тактика и средства применения БО

Эффективность биологического оружия зависит не только от поражающих свойств биологических средств, но и правильного выбора способа их применения. Способы боевого применения БС базируются на способности патогенных микроорганизмов и токсинов в естественных условиях проникать в организм человека следующими основными путями:

— с воздухом через органы дыхания;

— с пищей и водой через желудочно-кишечный тракт;

— через слизистые оболочки рта, носа, глаз, кожные покровы;

— в результате укусов зараженных кровососущих членистоногих через неповрежденную кожу.

В связи с этим за рубежом наиболее всесторонне изучаются возможности массового поражения следующими способами.

Аэрозольный способ применения БС рассматривается в зарубежной литературе как основной и наиболее перспективный, позволяющий внезапно и скрытно заражать на больших пространствах воздух, местность, технику и личный состав. К преимуществам этого способа зарубежные военные специалисты относят следующие:

— возможность широко использовать в боевых целях почти все виды имеющихся биологических средств, в том числе и те, которые в естественных условиях через воздух не передаются (желтая лихорадка, сыпной тиф);

— способность вызывать в короткие сроки массовые поражения людей;

— сложность диагностики и лечения комбинированных форм поражения.

Об эффективности применения БО аэрозольным способом в стратегических целях можно судить по данным, проверенным и отработанным в рамках тематики НИР, проведенной в НИИ МО КНР (сведения опубликованы экспертами ВОЗ):

1. При атаке 1 бомбардировщика Б-52 на город с населением 1 млн. человек и применении рецептуры на основе возбудителя чумы будет поражено 50-100 тыс. человек, из которых 60-70% умрут в течение 10 суток. Вся жизнь города на период проведения мероприятий по ликвидации последствий будет полностью парализована, запасов антибиотиков для устранения катастрофы такого масштаба в большинстве стран мира нет.

2. При атаке 1 бомбардировщика 5-52 на город с население 1 млн. человек и применении рецептуры на основе вируса геморрагической лихорадки О. ньюнг-ньюнг погибнет 5-10 тыс. человек при общем числе пострадавших до 80-50 тыс. человек. Мероприятий по лечению таких пораженных и экстренной профилактике данного заболевания не существует.

Перевод биологической рецептуры в аэрозоль может быть осуществлен двумя основными способами: энергией взрыва взрывчатого вещества биологического боеприпаса и с помощью распылительных устройств. Конструктивно биологический боеприпас имеет резервуар, содержащий биологическую рецептуру, и устройство, обеспечивающее перевод в аэрозольное состояние этой рецептуры. В авиационных бомбах генерирование аэрозоля производится либо под воздействием взрыва, либо в ходе взаимодействия химических реагентов. Однако в результате действия тепла и ударной волны, выделяющихся в момент взрыва, наблюдается значительная, до 95%, гибель биологических средств. Чтобы уменьшить степень воздействия на БС факторов взрыва в биологическом боеприпасе, используют наименьшее количество взрывчатого вещества, а оболочку выполняют из тонких и мягких металлов. По этой причине биологический боеприпас должен отличаться от обычных особенностью конструкции и малым калибром. В настоящее время преимущественно разрабатываются авиационные бомбы малого калибра. Такими бомбами снаряжаются авиационные кассеты одноразового или многоразового применения.

В распылительных устройствах перевод биологической рецептуры в аэрозоль осуществляется либо под воздействием сжатого инертного газа (в механических генераторах аэрозолей), либо набегающим воздушным потоком (в выливных авиационных приборах). При этом методе диспергирования выживаемость биологических средств будет в несколько раз выше и появляется возможность более точно контролировать размеры образующихся частиц. Генераторы аэрозолей могут устанавливаться на самолетах, некоторых видах крылатых ракет и аэростатах. Некоторые типы генераторов могут сбрасываться как авиационные бомбы или скрытно размещаться в районе цели. Распылительные устройства устанавливается на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах, позволяют создавать на определенных высотах облако зараженной атмосферы, которое, постепенно оседая, способно заражать значительные по площади территории. Так, в зарубежной литературе был опубликован следующий факт — распыление с помощью механического генератора аэрозоля 190 литров биологической рецептуры оказалось достаточно для создания заражающей концентрации БС на площади более 50 км 2 . После срабатывания биологических боеприпасов (распылительных устройств) образуется облако биологического аэрозоля.

Биологическими аэрозолями называют аэродисперсные системы, дисперсная фаза которых состоит из капелек или твердых частиц, несущих жизнеспособные микроорганизмы и токсины, а дисперсной средой является воздух. Биологические аэрозоли могут образовываться как в естественных условиях, так и искусственным путем. В зависимости от размеров частиц все аэрозоли делят на грубодисперсные (с радиусом 1 мкм) и высокодисперсные (радиус которых менее 1 мкм). Кроме того, аэрозоли считаются монодисперсными, если содержат частицы только одинаковых размеров, и полидисперсными — с частицами, диаметры которых распределены в некотором диапазоне. Аспирационные частицы аэрозоля могу либо осесть в дыхательных путях, либо быть выведенными при вдохе обратно в атмосферу.

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что задержка частиц аэрозоля в органах дыхания происходит под действием следующих факторов. Во-первых, импакции, обусловленные наличием у частиц сил инерции, которые возникают при перемене воздухом направления движения, в результате чего частица теряет способность следовать с воздухом и, двигаясь по прежней траектории, сталкивается с преградой и оседает на ней. Во-вторых, оседания под действием силы тяжести. В-третьих, броуновского движения, которое является основной причиной оседания частиц аэрозоля в альвеолах, где низкая скорость воздушного потока. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что величина частиц аэрозоля представляет собой тот главный фактор, который определяет задержку частиц в организме и глубину их проникновения в дыхательные пути. С этой точки зрения аэрозоль подразделяют на частички размерами более 50 мкм, от 50 до 25 мкм, от 25 до 10 мкм и менее 10 мкм, в частности выделяется отдельная группа, размеры частиц в которой составляют 1-3 мкм. Аэрозоль, размеры частиц которого более 50 мкм, практически полностью задерживается в верхних отделах дыхательных путей. Частицы размерами от 50 до 10 мкм проникают в более глубокие отделы дыхательных путей — бронхи, а менее 10 мкм способны свободно проникать в бронхиолы и альвеолы.

Поражающее действие биологического аэрозоля определяется его физическими и биологическими свойствами. Поведение аэрозоля в воздухе как система подчиняется законам физики. Все аэрозольные системы в той или иной степени не устойчивы. Их устойчивость зависит, прежде всего, от условий, характеризующих их физическое состояние: степени дисперсности, частичной, весовой концентрации дисперсной фазы, формы, плотности и структуры, температуры и т.д. Под действием таких факторов, как осаждение, рассеивание, агрегация частиц, конденсация влаги, вымывание атмосферными осадками происходит уменьшение общего количества аэрозольных частиц в воздухе, т.е. наступает физический распад аэрозоля и снижается его поражающая эффективность. Осаждение аэрозольных частиц происходит в результате воздействия гравитационных сил. Скорость оседания частиц зависит от ряда факторов, основным из которых является размер частиц (таблица 2).

В определенной степени концентрации аэрозольных частиц в воздухе снижается в связи с турбулентным перемешиванием слоев воздуха. При этом возрастает вероятность их столкновения друг с другом. Понижение температуры воздуха ведет к конденсации влаги на поверхности частичек, увеличению размеров и скоростью их оседанию.

К факторам вызывающим физический распад аэрозоля, относят и вымывание частичек атмосферными осадками. Устойчивость аэрозоля определяется также физическим состоянием дисперсной фазы. Капельная фаза более стабильна, чем пылевая.

Одним из основных элементов, влияющих на эволюцию аэрозольного облака, является вертикальная устойчивость приземного слоя воздуха. Она определяется метеорологическими факторами, и в первую очередь температурным градиентом, т.е. разницей температуры воздуха на определенных высотах. Выделяют три степени устойчивости приземного слоя воздуха (таблица 3).

Как видно из данных таблицы 3, при инверсии отсутствуют восходящие токи воздуха, поэтому аэрозольное облако будет рассеиваться крайне медленно. Наоборот, при конвекции восходящие потоки воздуха обусловят быстрое рассеивание аэрозольного облака. Относительно благоприятный для сохранения аэрозоля является и изотермия, при которой аэрозольное облако рассеивается медленно. Микрометеорологические условия, и в частности состояния инверсии, зависят и от рельефа местности. Так, состояние инверсии является обычным явлением зимой в глубоких долинах, окруженных горами, и чаще наблюдается по северным склонам. Рельеф и характер подстилающей поверхности также влияют на эволюцию аэрозольного облака. Пересеченная и гористая местности, лесные массивы и городские застройки способствуют увеличению рассеивания облака; водные поверхности, влажный растительный покров снижает концентрацию БС в нем. В американских документах в связи с этим введены специальные коэффициенты, показывающие способность местности оказывать влияние на поражающий эффект аэрозоля.

Эволюция аэрозольного облака зависит от направления и скорости ветра. С увеличением скорости возрастает интенсивность рассеивания аэрозоля, а, следовательно, снижается концентрация биологических средств в воздухе. Оптимальной скоростью ветра, обеспечивающей слабое рассеивание и наиболее глубокое распространение облака, является 1-5 м/с. Биологический аэрозоль — это не только физическая система, но и система с определенными биологическими свойствами, т.к. аэрозольные частички, являясь физическими объектами, одновременно являются и биологическими агентами, поражающая способность которых зависит от действия многочисленных факторов внешней среды. К основным факторам, обусловливающим биологический распад аэрозоля, относятся: солнечная радиация, температура и относительная влажность воздуха, «возраст» биологического аэрозоля.

Известно, что для сохранения своей жизнедеятельности многим находящимся в частичках аэрозоля микроорганизмам необходима определенная величина относительной влажности воздуха. Низкие (до 30% ) и высокие (95% более) уровни относительной влажности воздуха существенно сокращают жизнеспособность микробов в аэрозоле. 8 аэрозольных частицах созданных лиофилизированных рецептур микроорганизмы сохраняют жизнеспособность в более широких пределах относительной влажности, чем созданные из жидких. Наилучшая выживаемость микроорганизмов в аэрозоле наблюдается при средних величинах относительной влажности.

Большое влияние на выживаемость оказывает и такой показатель, как температура воздуха. Как известно, гибель клеток находится в логарифмической зависимости от повышения температуры. Для большинства вегетативных форм микробов в интервале температур от +10 0 С до +49 0 С на каждые +10 0 С повышения температуры приходится троекратное увеличение гибели клеток. В жаркую погоду даже при средних показателях влажности возможно только незначительное выживание микробов. При умеренных температурах воздуха наиболее благоприятными для выживания микробов условия создаются при высоких показателях относительной влажности. При низких температурах воздуха микробы сохраняют устойчивость в более широком диапазоне показателей влажности. Все это послужило основанием для зарубежных специалистов считать температуру ниже +10 0 С наиболее благоприятной для применения биологического аэрозоля.

Существенное влияние на жизнеспособность биологического аэрозоля оказывает ультрафиолетовый спектр солнечной радиации. Установлено, что при высоких (свыше 80%) показателях относительной влажности стерилизующее действие солнечной радиации заметно ослабляется. По-видимому, это связано со способностью воды задерживать распространение в воздухе ультрафиолетовых лучей.

На поражающую способность биологического аэрозоля влияет и время существования («старение») микробов в аэрозоле. Опытами на волонтерах за рубежом показана зависимость поражающей эффективности возбудителя туляремии от «возраста» аэрозоля.

В зависимости от влияния различных рассмотренных факторов на аэрозоль как аэродисперсную систему можно отранжировать условия, обеспечивающие различную вероятную эффективность применения биологического аэрозоля (таблица 4).

С целью повышения устойчивости системы биологического аэрозоля к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и более длительного сохранения поражающей способности, зарубежные военные специалисты предлагает при его создании использовать метод микроинкапсуляции, который с помощью инертного синтетического полимера обволакивает и защищает каждую аэрозольную частичку при ее образовании.

В настоящее время немаловажное значение за рубежом придается вторичному аэрозолю, который образуется после оседания частичек первичного биологического аэрозоля в результате пылеобразования, взрывной волны или передвижения личного состава (техники) по зараженной местности. При этом происходит вторичный подъем в воздухе преимущественно мелкодисперсной части осевших частиц.

Период сохранения опасности заражения в результате контакта с различными объектами и вдыхании вторичного аэрозоля определяется несколькими факторами, в частности, плотностью заражения, размерами осевших частиц рецептуры, временем года, метеорологическими условиями, рельефом местности и характером подстилающей поверхности. Так, продолжительность поражающего действия вторичного аэрозоля в зонах заражения может составлять для чумы 3-9 часов, туляремии — 1-5 часов, геморрагических лихорадок — 4-16 часов, сибирской язвы — 30-90 часов.

Источник