- Основные правила и особенности орфоэпии

- Орфоэпия — что это за наука

- Правила орфоэпии, нормы ударения и стили произношения

- Разделы орфоэпии в русском языке

- Примеры употребления

- Что такое Орфоэпия: правила, нормы и примеры

- Что изучает орфоэпия

- Правила

- Нормы

- Примеры

- Орфоэпия

- Что изучает орфоэпия?

- Орфоэпия и культура речи

- Видеоурок

Основные правила и особенности орфоэпии

Орфоэпия — что это за наука

Ничто так не характеризует уровень образованности человека, как произношение слова «звонит» вместо «звонит». Но помимо раздражения и нежелания общаться в дальнейшем неправильная постановка ударения может привести к недопониманию и извратить смысл сказанного. Избежать таких проблем поможет раздел языкознания с поэтичным названием орфоэпия.

Термин орфоэпия появился в результате слияния двух древнегреческих слов: ὀρθός, в переводе означающий «правильный», и ἔπος — «речь».

Орфоэпия — это лингвистическая наука, которая изучает совокупность норм национального языка, обеспечивающих единство его звукового оформления.

Проще говоря, орфоэпия отвечает за правильное произношение. Здесь учитываются не только ударения, но и различные фонетические явления, когда, например, в заимствованных словах буква «е» произносится как «э» или по-разному звучащее сочетание букв «чн».

Правила орфоэпии, нормы ударения и стили произношения

Правила орфоэпии зависят от стилей произношения, которых насчитывают три:

- литературный;

- книжный;

- разговорно-просторечный.

В бытовой неформальной обстановке люди применяют разговорно-просторечный стиль. Для него характерно более быстрое произношение, некое «проглатывание» звуков.

Книжный стиль, наоборот, предусматривает четкую артикуляцию. Актеры, политики, дикторы (все, у кого профессия предусматривает ораторство) должны придерживаться этого стиля.

Литературный стиль произношения основан на норме литературного языка. Надо стремиться разговаривать только так.

Если в разговоре можно сказать «мастерски», то литературная норма – «мастерски».

В русском языке нет такого, что ударение в словах ставится одинаково. Но можно выделить несколько правил:

- Сложные слова могут иметь два ударения: основное (сильное) и побочное (слабое). Например, радиоприёмник.

- Всегда под ударением звук, обозначаемый буквой «ё».

- Несклоняемые иноязычные слова сохраняют ударение языка-источника. Например, жалюзи.

- Ударение в односложных заимствованных словах неподвижно. Например, шарф / шарфы. Но есть исключения: зонт / зонты.

- Ударение в причастиях и прилагательных зависит от ударения в слове, от которого они образованы. Например, родить (гл.; ударение падает на суффикс) -> новорождённый (прил.).

Запомнить правильное ударение помогают незамысловатые стихи:

Не налезли шорты-

Часто ели торты.

Если есть сомнения, как произносится слово, обращайтесь к орфоэпическим словарям.

Разделы орфоэпии в русском языке

Орфоэпия — в узком понятии — насчитывает четыре раздела:

- произношение гласных звуков;

- произношение согласных звуков;

- произношение специфических грамматических словоформ;

- произношение заимствованных слов.

Рассмотреть их лучше сразу на примерах.

Примеры употребления

- Гласные звуки в ударном положении произносятся четко. Безударные — редуцированно. То есть уменьшается долгота звука, и даже сам звук видоизменяется. Так, звук о после твердых согласных произносится как краткое а: к[а]рова.

- Сочетание букв «чн» в большинстве случаев произносится в соответствии с написанием: галстучный, отличный, убыточный. Но в словах «яичница», «конечно», «нарочно» и других звучит [шн]. Также есть слова, где допустимы оба варианта: було[ч’н]ая = було[шн]ая.

- Сочетание букв «тс» в глаголах на -ться/тся дает звук [ц]: смея[ц]а.

- Двойные согласные в русских словах находятся на стыке приставки и корня (беззаботный) либо корня и суффикса (длинный) и произносятся долго. В заимствованных словах двойные согласные могут быть долгими и в корне слова (масса, гамма). Но по мере их освоения русским языком утрачивают долготу: те[р]аса, а[п]арат. На конце двойные согласные, как правило, не произносятся: криста[л], мета[л].

- Для иноязычных слов возможны три варианта произношения:

- твердое (как в родном языке): ка[фэ];

- вариантное: [сэ]ссия / [с’э]ссия;

- мягкое (в соответствии с законами русского языка): [т’э]рмин, [д’э]кан.

Примечание

Сочетания -те-, де-, как правило, звучат твердо: [тэ]мп, орхи[дэ]я, НО компе[т‘э]нция, [д‘э]мос.

На конце неизменяемых слов сочетания -ре-, ме-, -де-, -не-, -пе-, -те- всегда произносится твердо: кана[пэ], макра[мэ], ка[рэ].

Сочетание -ле- всегда звучит мягко, где бы оно ни находилось: [л’э]ктор, ба[л’э]т, дефи[л’э].

Источник

Что такое Орфоэпия: правила, нормы и примеры

Правильное произношение слов регулируется специальной наукой – орфоэпией. Важность ее заключается в том, что благодаря единым нормам произношения люди понимают друг друга, общаясь устно.

Пренебрежение правилами может привести к недопониманию, иногда серьезному. Ниже приведены основные понятия данной науки.

Что изучает орфоэпия

Ее суть отражена в названии, а именно берет начало от древнегреческого orthoepeia, сложенного из двух других слов: orthos, то есть «правильный» и epos – «речь». Дословный перевод термина – «правильная речь».

Так, орфоэпия изучает и регулирует нормы произношения языка.

В широком значении ее область включает все нормы, что определяют звуковую передачу значимых единиц, а именно:

- произношение звуков в зависимости от позиции;

- ударения;

- интонационное оформление.

Более узкое значение исключает из сферы данной науки нормы, которые определяются законами фонетики, например, позиционное озвончение и оглушение согласных, редукцию.

Правила

Орфоэпические правила основаны на фонетических законах и дают рекомендации относительного правильного звукового оформления букв и морфем.

Можно выделить две ключевые группы правил:

- одна регулирует произношение гласных звуков;

- другая – согласных.

Гласные условно делятся на ударные и безударные. Первые, занимая сильную позицию, звучат четко. Безударные же при слабой позиции произносятся стерто, подвергаются редукции (изменению звучания), однако она не так выражена, если безударная гласная расположена в предударном слоге.

Среди правил, что регулируют произношение безударных гласных, стоит выделить следующие:

- всегда звучат как [а] безударные «а» и «о», что расположены в предударном слоге;

- гласные «а», «я», «е», расположенные после мягкой согласной в слоге перед ударным, произносятся как [и э ];

- как в словах, так и в словосочетаниях, «и» в положении перед твердой согласной в устной речи передается как [ы].

По-разному будут звучать в зависимости от позиции и согласные. Следует обратить внимание на такие правила:

- сдвоенные согласные получают продолжительное звучание, если расположены после ударного слога, в иных случаях они произносятся кратко, как если бы буква была одна;

- звонкие согласные, что расположены в конце или середине лексемы перед глухим согласным, оглушаются;

- буква «г» оформляется в звук [к] в ряде позиций, в редких случаях может произноситься как [х];

- глухие согласные, что занимают позицию перед звонкими, озвончаются, исключением являются звуки [в], [й’], [л], [м], [н], [р] и их мягкие эквиваленты;

- большинство твердых согласных смягчаются, стоя перед мягкими звуками, однако это правило не распространяется на буквы «ж», «ц», «ш» – они всегда остаются твердыми, а «щ» и «ч» – всегда мягкие.

Полный перечень правил можно найти в учебнике или справочнике, орфоэпическом словаре.

Нормы

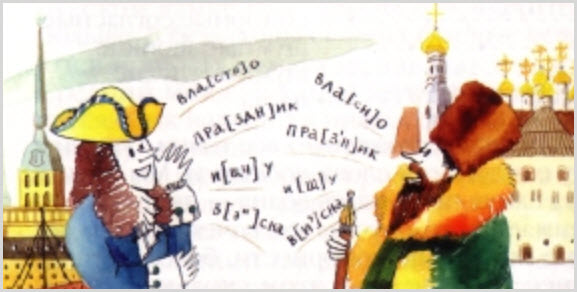

Орфоэпические нормы нашего языка сформировались исторически. Современная норма основана на московском говоре XVII века.

Однако это не означает, что нынешние правила произношения идентичны ему. Со временем некоторые формы устаревают, на их место приходят новые. Филологи следят за этими процессами и фиксируют их в словарях.

В результате изменчивости живого языка сегодня выделяют две совокупности правил:

- Старшая, то есть старомосковская норма. Утверждает правила произношения такими, какими они были раньше, допускает вариативность во множестве случаев.

- Младшая норма. В ней отражены правила, актуальные для современного русского языка.

Старшей норме, как правило, следуют люди старшего же поколения, в то время как к младшей в основном обращается молодежь. Тем не менее оба свода правил являются равноправными.

Орфоэпические нормы имеют такие ключевые характеристики:

- вариативность – к примеру, многим словам присущи два варианта ударений;

- устойчивость – они сохраняются на протяжении многих лет;

- общеобязательность – должны применяться не по желанию, а в обязательном порядке всеми;

- согласованность с языковыми традициями – уходят корнями в историю языка.

Существуют нормы, регулирующие произношение любого слова.

Примеры

Поскольку произношение звуков в словах было рассмотрено выше, обратимся к другим случаям:

- Произношение возвратной частицы -ся: глагольные окончания «ться» и «тся» имеют звуковое оформление [ца] – улыба[ца], влюби[ца]. На стыке окончаний возможно произношение [тца] – встрети[тца]. В повелительном наклонении это глагольное окончание произноситься как [т’с’а] — встре[т’с’а].

- Чередование в -его/-ого: в числительных, местоимениях и прилагательных, что оканчиваются на -ого и -его, в устной речи буква «г», отображенная на письме, сменяется на звук [в] – восьмо[в]о, нико[в]о, голубо[в]о.

- Произношение отчеств, что имеют окончание «-ьевна», «-ьевич»: женские формы в устной речи должны соответствовать письменному варианту, мужские же можно сокращать – Васильевич и Васильич.

Существуют также нормы, регулирующие произношение сокращений, заимствованных слов.

Грамотная устная речь – признак образованности и высокого интеллекта. Существует множество курсов, нацеленных на то, чтобы научить говорить правильно, однако справиться с этой задачей можно и самостоятельно.

Следует только вооружиться орфоэпическим справочником, соответствующий раздел есть в пособии Розенталя и запастись терпением.

Источник

Орфоэпия

Орфоэпия — это раздел языкознания, который изучает нормы литературного произношения слов.

Выясним, что такое орфоэпия в русском языке, что она изучает, если обратимся к значению этого термина.

Греческое слово orthoepeia возникло от orthos, что значит «правильный», и epos — «речь». Итак, этот термин обозначает правильную речь. Орфоэпия как лингвистическая наука изучает совокупность норм литературного языка, связанных с правильным звуковым оформлением единиц речи: звуков (гласных и согласных), морфем, слов и отдельных предложений.

Можно определить суть орфоэпии как раздела языкознания, который занимается одной из важнейших сторон культуры речи — установлением и соблюдением норм правильного произношения слов.

Нормы литературной речи включают в себя произносительные нормы фонем, фонемного состава отдельных морфем, их реализацию в разных фонетических позициях, а также акцентологические нормы произношения слов.

Что изучает орфоэпия?

Орфоэпия изучает вариативность ударения в словах и их грамматических формах, отмечает разноместность ударения на гласных разных слогов во многих словах русского языка и их грамматических формах:

- ка́мфара и камфара́;

- те́фтели и тефтели́;

- са́жень и саже́нь;

- вне́млю и внемлю́;

- бе́лы и белы́.

Орфоэпия фиксирует варианты звуковой реализации одних и тех же фонем в одной и той же фонетической позиции:

В произношении разными людьми слова «десна» наблюдается вариативность безударного гласного звука, хотя фонема одна и та же.

Орфоэпические варианты фонемного состава корня иногда отражаются в написании слов:

Орфоэпия как наука о литературном произношении слов исследует такое фонетическое явление, при котором во многих иноязычных словах после согласных пишется буква «е» в русском языке, а согласные произносятся твёрдо:

Отметим, что по-разному произносится сочетание согласных «чн» в словах:

- праче[ч’н]ая и праче[шн]ая;

- порядо[ч’н]ый и порядо[шн]ый;

- трое[ч’н]ик и трое [шн’]ик.

Наряду с этим в русском литературном языке существуют точные нормы произношения слов:

Зафиксированные орфоэпические варианты произношения слов некоторое время сосуществуют как равноправные. При наблюдении за ними в течение длительного времени выявляется закономерная особенность, когда новое произношение становится основным и вытесняет старое. С этой точки зрения в современном литературном языке отдается предпочтение произношению слов и их грамматических форм:

- фольга́, а не фо́льга;

- йо́гурт, а не йогу́рт;

- деньга́ми, о деньга́х, а не де́ньгами, о де́ньгах.

Орфоэпия исследует общенародную и профессиональную сферу употребления слов:

- шпри́цы и шприцы́ (в речи медиков);

- ко́мпас и компа́с (в речи моряков);

- добы́ча и до́быча (в речи шахтёров).

Орфоэпия и культура речи

Орфоэпия определяет нормы произношения слов, обосновывает их и закрепляет в специальных словарях. Большой вклад в изучение норм орфоэпии внес ученый Р. И. Аванесов, который систематизировал их в «Орфоэпическом словаре русского языка».

Соблюдение орфоэпических норм — это показатель культуры речевого поведения. Единообразие в произношении слов облегчает и ускоряет взаимопонимание собеседников или слушателей.

Литературное произношение выражает бережное отношение к слову как основной единице речи и является важным показателем речевой культуры, которая неразрывно связана с условиями ясности и доступности. В современном русском литературном языке ученые-лингвисты выделяют три стиля произношения:

В повседневной жизни основным считается нейтральный стиль произношения слов, который в наиболее доступной звуковой форме может донести до слушателей основной смысл, содержание речи.

В наше время невозможно недооценить социальную роль правильного произношения слов, когда устная речь стала средством самого широкого общения. В современном обществе орфоэпия русского языка ставит основную задачу повышения культуры речи населения.

Видеоурок

Источник