- Что такое грамматика: понятие, состав, направления

- Грамматика — это.

- Два подхода к исследованиям

- Структура и основные единицы грамматики

- Внутренняя классификация

- Связь грамматики с другими дисциплинами

- Комментарии и отзывы (1)

- Сочинение 15.1 9 класс ОГЭ. «В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это — те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения»

- Что есть грамматика это те способы

- Сочинение 9.1.

- Сочинение 9.3.

- Цитаты и сочинения о грамматике

Что такое грамматика: понятие, состав, направления

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Всем нам известен термин “грамматика” как нечто из области языкознания. Однако, что кроется под этим определением, не так очевидно.

Мы чаще обращаемся к производному понятию: грамотной называем правильную речь, грамотным — образованного человека.

Сегодня же разберемся в том, что такое грамматика как раздел лингвистики, поговорим о её составляющих, направлениях исследования, связи с другими дисциплинами, а также о синхронии и диахронии.

Грамматика — это.

Слово “грамматика”, как и названия большинства разделов лингвистики, восходит к древнегреческому языку. Вообще античное γραμματική (грамматикЭ) восходит к лексеме γράμμα (грамма), что в свою очередь буквально переводится на русский язык как “буква”, “написание”.

То есть изначально термин соотносился с правильной письменной речью. Профессор и академик РАН Н.Ю.Шведова в статье для энциклопедии “Русский язык” дает сразу три определения для данного термина. Первое и основное таково:

Грамматика — это формальный строй языка, то есть система морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций, всех видов и способов словопроизводства.

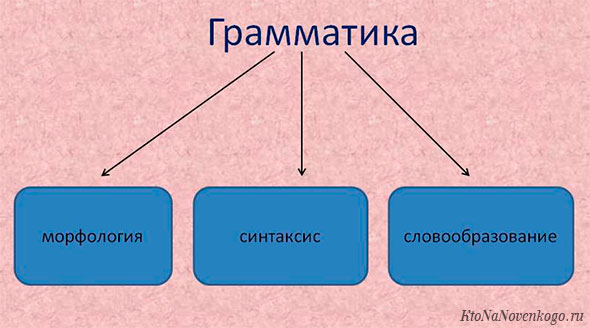

Проще говоря, грамматика как раздел языкознания объединяет три других раздела: словообразование, морфологию и синтаксис.

Многие упускают её из виду именно потому, что на упоминание грамматической науки как таковой уделяется несколько минут, а далее учителя подробно останавливаются на её составляющих.

Второе определение более касается самой структуры лингвистики:

Грамматика — это раздел языковеденья, который изучает формальный строй языка, его организацию и категориальное строение.

Словом, структурный раздел науки о языке, изучающий всё то, что изложено в первом определении.

Наконец, под грамматикой также понимают и функционал отдельных категорий лингвосистемы, поэтому можно встретить такие словосочетания, как грамматика существительного, глагола, предлога, падежа и т.д.

Два подхода к исследованиям

Грамматика русского языка изучается в синхронии и диахронии.

У каждого из этих направлений в исследовании есть своё определение:

- Диахроническая (историческая) грамматика рассматривает основные единицы этой науки (слова, словосочетания, предложения) в развитии, сравнивая разные этапы в истории языка.

- Синхронная грамматика специализируется на “положении дел” в одном временном срезе.

Важно понимать, что синхронную грамматику не обязательно интересует только современная картина. Этот языковой “срез” может быть сделан как для нашего времени, так и для, к примеру, второй половины XVIII века.

Задача ученого в таком случае только описать грамматический строй в определенный период, но не сравнивать его с оным в другое время. Поэтому синхронная грамматика в XIX веке также называлась описательной.

Структура и основные единицы грамматики

Грамматика может быть разложена на три основных направления в зависимости от научных интересов:

- Учение о частях речи, а также их грамматических категориях соотносится с морфологией.

- В рамках словообразования описывают правила деривации (создания и структуры слов).

- Общие правила сочетания слов, структуру сложных языковых единиц традиционно изучает синтаксис.

Практически весь школьный курс русского языка — это изучение грамматики.

Именно она рассматривает части речи, падежи, формы глагола, члены предложения и т.д.

Соответственно основными единицами грамматики называет морфему, слово, словосочетание, предложение.

Внутренняя классификация

Внутри науки о грамматическом строе выделяется несколько важных направлений. Итак, грамматика бывает:

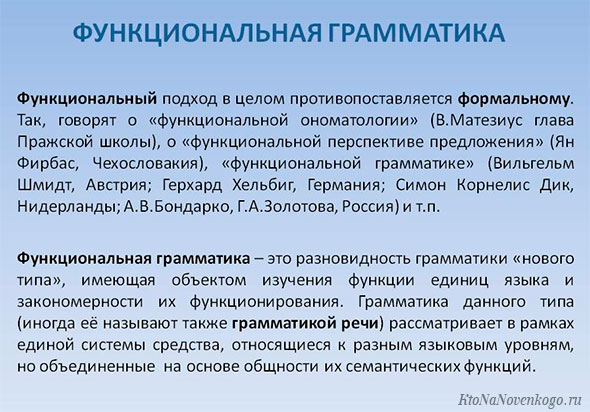

- Формальная (иногда называют поверхностной). Исследует грамматические средства (то есть формально выраженные, как-то: морфемы, ударение, порядок слов и другие).

- Функциональная (также известна как глубинная). Изучает грамматические значения, обеспечивая пересечение собственно грамматики с семантикой, образуя так называемую грамматическую семантику.

Существует также классификация на основе предмета изучения:

- Универсальная грамматика занимается разработкой понятийного аппарата для описания всех языков мира, выводя общие категории, актуальные для различных лингвосистем.

- Частная ориентируется на исследование либо одного конкретного языка (например, русского, английского), либо группы (славянские, германские), либо семьи (индоевропейская, кавказская).

О делении грамматики на синхронную и историческую мы писали выше, но это также можно рассматривать как внутреннюю классификацию науки.

Связь грамматики с другими дисциплинами

Грамматика — одна из основ лингвистики как таковой. Она тесно связана с другими разделами языкознания, среди которых важнейшие места занимают:

- Лексикология (грамматика изучает свойства лексем).

- Орфоэпия (описывает звуковые средства, которыми выражаются грамматические значения).

- Орфография (общий интерес — правописание).

- Стилистика (фиксирует стилистические закономерности использования грамматических форм).

Таким образом, грамматика тесно вписана в структуру языкознания. И сегодня мы рассмотрели вопрос о том, что это такое, изучили внутреннюю структуру и основные направления. Довольно доступно об этом вопросе рассказывают также в этом видео:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Странно, я думал, что все со школы знают, что такое грамматика) Хотя встречаются уникумы, которые пишут это слово «граматика»))) И им по 35-40 лет, дети, хорошая работа и так далее))

На самом деле познавательно все это вспомнить, что в статье, но я думал, что любой человек, который говорит на русском языке, знает, что такое грамматика. Хотя вспоминая этого моего знакомого, нужно ему ссылку на статью выслать, пусть вспоминает)

Источник

Сочинение 15.1 9 класс ОГЭ. «В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это — те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения»

Задание

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского филолога Л.В. Успенского: «В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это — те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста.

Вариант 1

«В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это — те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения», — говорил филолог Л.В. Успенский.

Это утверждение помогает понять, как взаимодействуют лексика, называющая предметы, события и явления в мире, и грамматика, отражающая их взаимосвязь в человеческой речи.

Рассмотрим лексические и грамматические явления в тексте В. Крапивина. Контекстные синонимы «береза» — «лошадь» — «Зеленая Грива» помогают представить сказочный мир Альки, который ему очень дорог. Но над этой сказкой уже занесен топор, и мальчик готов любой ценой спасти ее.

А вот неопределенно-личное предложение в составе сложного (предл. 52) свидетельствует о том, что -Альке не важно, кто срубит березу. Ему гораздо важнее не допустить этого.

Таким образом, грамматические и лексические явления помогают читателю глубже вникнуть в авторский замысел и точнее определить отношение В. Крапивина к изображаемому.

Вариант 2

Филолог Л.В. Успенский утверждал: «В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это —те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения».

В самом деле, лексика отражает образ наших мыслей, но, чтобы построить предложение из отдельных слов, надо их изменить, связать между собой, расположить в определенном порядке. И здесь на помощь лексике приходит синтаксис.

Так, фразеологизм «отошлю к чертовой бабушке» в предложении 49 отражает справедливое желание Матвея Сергеевича наказать парня за откровенное издевательство над Алькой, а окончания слов служат средством их связи в указанном предложении и помогают понять высказанную мысль.

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Л.В. Успенского: и словарь языка, и грамматика, выполняя свои функции, делают речь понятной и связной.

Вариант 3

«В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это — те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения», — считал филолог Л.В. Успенский.

Слова этого лингвиста о языке наглядно иллюстрируют взаимодействие лексики, называющей предметы, события и явления в мире, и грамматики, отражающей их взаимосвязь в нашей речи.

Контекстные синонимы, употребленные в репликах персонажей в качестве обращений (предл. 24, 27, 38, 67), характеризуют отношение говорящего к собеседнику. Например, цинизм практиканта отражен в грубоватых, пренебрежительных словах «пацан» и «малек», а внимательное отношение Матвея Сергеевича — в добрых, ласковых обращениях «малец» и «сынок».

Сами же грамматические конструкции с обращениями помогают понять читателю, кому адресована речь (предл. 16, 24, 27, 44, 45).

Таким образом, лексика и грамматика языка действительно слиты воедино, они позволяют точно выражать свои мысли и верно понимать услышанное или прочитанное.

Текст для работы

(I) Алька любит сидеть верхом на изгибе ствола березы и представлять, будто это лошадь, и ему кажется, что он богатырь из сказки. (2)И лошадь у него волшебная, великанская, потому что высоко под облаками шумит ее зеленая грива и выходит конь на простор и несет Альку по сказочным странам.

(3) Было все хорошо, но вдруг нависла над Зеленой Гривой беда.

(4) Подошел как-то высоченный парень в клетчатой рубахе. (5)На плече он нес длинную тяжелую рейку с белыми и черными отметинами.

(6) Парень спросил:

(7) — Березу объезжаешь, значит?

(8) — Нет, — тихо сказал Алька. (9)— Это я играю.

(Ю)Парень закурил и лениво сообщил:

(II) — Ну, скоро твоей игре конец!

(12) — Почему? — спросил Алька, с беспокойством глядя на незваного гостя.

(13) Тот охотно объяснил:

(14) — Здесь мост через овраг построят. (15)А березу твою — под корешок.

(16) — Дяденька, не надо, она же красивая! — крикнул Алька и прыгнул на землю.

(17) — Ха! (18)Не надо! (19)А мост?

(20)— А если в другом месте сделать мост? — попросил Алька. (21)— Тут везде места много, чтобы его построить.

(22) Он двумя руками держал Зеленую Гриву за ствол, будто над ней уже занесли топор.

(23) Парень затоптал недокуренную папиросу и объяснил:

(24)— Новое место искать надо, а я, пацан, устал, и, конечно, некогда мне. (25)Меня помощник ждет на той стороне.

(26) Он поднял рейку и вдруг ухмыльнулся.

(27) — Слушай, малек, давай заключать догрвор: ты хватай мою рейку и тащи, а я за это, может быть, завтра найду для моста другое место. (28)По рукам?

(29) Алька поспешно кивнул: не спорить же с человеком, от которого зависит жизнь Зеленой Гривы!

(30) — Хватай и двигай вперед, — ухмыляясь, велел парень.

(31) Алька торопливо схватил тяжеленную рейку. (32)Он еле тащил ее и скоро совсем выбился из сил, а парень поднимался впереди и иногда оглядывался:

Алька молча кивал и полз вверх по косогору. (35)Он боялся сказать, что очень устал. (Зб)Вдруг тогда этот парень разозлится и срубит Зеленую Гриву, несмотря на то что Алька выполнил его условие?

(37) Наверху стоял мужчина в серой кепке и парусиновом пиджаке.

(38) — Ты откуда, малец? — услышал он густой голос. (39)— Руку давай. (40)Ух и увозился! (41)Мать-то тебе задаст. (42)А рейку где взял?

(43) Алька оглянулся и кивнул на парня, который, ухмыляясь, подходил к ним.

(44) — А ну, Касюков, — негромко сказал мужчина, — отвечай, ты что это с ребенком делаешь?

(45) — А что, Матвей Сергеевич, — все еще улыбаясь, без зазрения совести начал парень, — трудовое воспитание.

(46) На щеках Матвея Сергеевича заходили тугие узлы.

(47) — Вот возьму я эту рейку, — тихо сказал он, — и сломаю о твой хребет. (48)Ах ты дуб-бина! (49)Я тебя с практики к чертовой бабушке отошлю и в техникум напишу! (50)Я тебе устрою баню! (51)А зачем ты, малец, этого балбеса слушал?

(52) — Он сказал. березу срубят. если не понесу, — прошептал Алька.

(54) — Ага. (55)Вон ту. (56)Потому что будет мост. (57)Дяденька, правда срубят?

(58) Матвей Сергеевич чуть улыбнулся.

(59) — Твоя, что ли, береза-то? — поинтересовался он.

(60) — Моя. (61)То есть она ничья. (62)Я играю с ней. (бЗ)Правда срубят? — снова со страхом спросил он.

(64)— Нет, — сказал Матвей Сергеевич. (65)— Чего же дерево губить?

(66) Он обнял Альку и прижал к себе.

(67) — Расти, сынок. (68)Из тебя настоящий человек выйдет.

Источник

Что есть грамматика это те способы

Задания 6-9 по новой демоверсии.

Сочинение 9.1.

Сочинения по лингвистике.

Сочинение 9.3.

Сочинения на морально-этические темы.

- Вы здесь:

- Главная

- Сочинение ОГЭ — 9.1

- Сочинение ОГЭ — 9.1

- Цитаты и сочинения о грамматике

Цитаты и сочинения о грамматике

Предлагаем цитаты о грамматике, а также 7 сочинений на лингвистическую тему по ним.

Анализ высказываний о русском языке

(по материалам ОБЗ ФИПИ)

ГРАММАТИКА

Задание 9.1.

№ 1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Игоря Григорьевича Милославского: «Грамматика русского языка прежде всего средство выражения мысли».

Комментарий к цитате. Язык – это способ осуществления мышления. Он состоит из слов, обозначающих различные предметы и процессы, а также из правил, позволяющих строить из этих слов предложения. Именно предложения, построенные по законам грамматики и оформленные на письме с соблюдением пунктуационных правил, являются средством выражения мысли.

Для того чтобы построить высказывание, выражающее мысль, недостаточно выбрать соответствующие слова и произнести их одно за другим. Выбранные слова, а точнее, слова, подбираемые говорящим по мере разворачивания речи, должны быть соединены друг с другом в определённом порядке и оформлены в виде единого комплекса, целенаправленно включённого в ситуацию общения. Совокупность закономерностей построения таких комплексов из отдельных слов посредством их категориального изменения и упорядоченного сочетания друг с другом и составляет грамматический строй языка, изучаемый наукой грамматикой.

Подтверждение этому находим в тексте Виктора Драгунского.

Так, в предложении № 1 (Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете) для передачи основной проблемы, о которой будет размышлять автор, используется сложноподчиненное предложение с двумя придаточными: придаточным времени и придаточным изъяснительным. Кроме того в предложение включено вводное слово «наверное», выражающее сомнение говорящего, и уточняющий член предложения – обстоятельство «или шесть». Все это вместе и позволяет создать логично построенное, последовательное высказывание, целенаправленно включенное в текст. Каждое предложение состоит из словосочетаний, которые строятся в соответствии с правилами грамматики. Так, например, в предложении 2 словосочетание «на уличном асфальте» построенное на основе согласования, предполагает определенные правила связи главного и зависимого слов: зависимое употребляется в том же роде, числе и падеже, что и главное.

Таким образом, нам удалось доказать, что грамматика помогает нам связать между собой слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете, свидетельствует о том, как думают люди. Поэтому можно утверждать, что прав был лингвист И. Г. Милославского, когда говорил: «Грамматика русского языка прежде всего средство выражения мысли».

Подтверждение этому находим в тексте Л. Воронковой.

Так, в предложении №18 (Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не сердить пчёл, и совсем было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, что кто-то плачет.) для передачи основной проблемы, о которой будет размышлять автор, используется сложная синтаксическая конструкция с разными видами связи: подчинительной, сочинительной. Это позволяет создать логично построенное, последовательное высказывание, целенаправленно включенное в текст.

Каждое предложение состоит из словосочетаний, которые строятся в соответствии с правилами грамматики. Так, например, в предложении 7 словосочетание «по весёлым цветам» построенное на основе согласования, предполагает определенные правила связи главного и зависимого слов: зависимое употребляется в том же роде, числе и падеже, что и главное.

№ 2. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного филолога Льва Васильевича Успенского: «Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете».

Комментарий к цитате. В языке всё взаимосвязано: слова имеют лексическое значение, но если они употреблены не по грамматическим законам, то представляют собой набор слов. Только будучи организованными грамматически, они становятся предложением и приобретают смысловую и интонационную законченность.

Для того чтобы построить высказывание, выражающее мысль, недостаточно выбрать соответствующие слова и произнести их одно за другим. Выбранные слова, а точнее, слова, подбираемые говорящим по мере разворачивания речи, должны быть соединены друг с другом в определённом порядке и оформлены в виде единого комплекса, целенаправленно включённого в ситуацию общения. Совокупность закономерностей построения таких комплексов из отдельных слов посредством их категориального изменения и упорядоченного сочетания друг с другом и составляет грамматический строй языка, изучаемый наукой грамматикой.

Подтверждение этому находим в тексте В. Железникова.

Так, в предложении № 39 (Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие красивые, такие особенные…) для передачи содержания используется сложная синтаксическая конструкция с разными видами связи: подчинительной и сочинительной. Кроме того, в предложение включены однородные члены. Все это вместе и позволяет создать логично построенное, последовательное высказывание, целенаправленно включенное в текст.

Каждое предложение состоит из словосочетаний, которые строятся в соответствии с правилами грамматики. Так, например, в предложении 1 словосочетание «в хрустальной вазе» построенное на основе согласования, предполагает определенные правила связи главного и зависимого слов: зависимое употребляется в том же роде, числе и падеже, что и главное.

Таким образом, нам удалось доказать, что грамматика помогает нам связать между собой слова для выражения мысли. Поэтому можно утверждать, что прав был русский филолог Л. В. Успенский, когда говорил: «Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете».

№ 3. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Евгении Васильевны Джанджаковой: «Художественный текст заставляет обратить внимание не только и не столько на то, что сказано, но и на то, как сказано».

Комментарий к цитате. При работе над текстом писатель пользуется большим арсеналом средств: лексическими, словообразовательными и грамматическими, тропами и фигурами речи. Для восприятия текста важно не только его содержание (что сказано), но и разнообразие способов передачи мысли на письме (как сказано).

От того, как человек говорит, зависит его восприятие окружающими: какое впечатление он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Наша речь – это показатель нашей культуры или бескультурья, нашей духовности или бездуховности, нашего внутреннего богатства или нищеты. Особенно ярко проявляется это в художественном тексте. Не случайно современный лингвист Е.В. Джанжакова говорила: «Художественный текст заставляет обратить внимание не только и не столько на то, что сказано, но и на то, как сказано».

Попробуем подтвердить наше предположение примерами из текста Алексея Гридина. Текст представляет собой внутренний монолог героя о собственных переживаниях по поводу найденного телефона. Так, например, предложение номер 7 (Лесневский сказал себе, что, если девушка спохватится и нагонит маршрутку, он вернёт ей утраченную вещь, даже получится, что он сберёг для неё телефон, а если не спохватится. ) не закончено, в конце предложения стоит многоточие. Многоточие – показатель недоговоренности мысли. Так автор нам даёт понять, что в Леснеевском происходит борьба с собственной совестью.

Отношение автора к поступку героя опосредованно выразилось через описание трагичного звонка, раздавшегося из чужого телефона. В предложении 15 (Едва он нажал на клавишу, громкий, захлёбывающийся женский крик ударил ему в уши) не случаен эпитет «захлёбывающийся» крик – захлёбывающийся – словно последний глоток воздуха забрали у человека. Леснеевский к этому крику имеет отношение, потому что крик не услышит тот, кому он предназначен.

На примерах нам удалось доказать, что права была Е.В. Джанжакова, утверждая, что в художественном тексте важны не только сами слова, но и то, как они сказаны.Не просто сказать, а сказать своеобразно о чем-либо помогают писателю художественные средства выразительности, служащие для придания тексту эмоциональности, красочности и убедительности.

№ 4. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются».

Комментарий к цитате. Язык – это способ осуществления мышления. Он состоит из слов, обозначающих различные предметы и процессы, а также из правил, позволяющих строить из этих слов предложения. Именно предложения, построенные по законам грамматики и оформленные на письме с соблюдением пунктуационных правил, являются средством выражения мысли.

«Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте, поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются»,– писал в 19 веке М.Е. Салтыков-Щедрин.

Согласимся, что нормы синтаксиса и грамматики, а также правила пунктуации позволяют пишущему полно, чётко и внятно выразить ту или иную мысль.

Таким образом, с высказыванием М.Е.Салтыкова-Щедрина, который считал, что синтаксис, грамматика и знаки препинания «повинуются» мысли, нельзя не согласиться.

Для того чтобы построить высказывание, выражающее мысль, недостаточно выбрать соответствующие слова и произнести их одно за другим. Выбранные слова, а точнее, слова, подбираемые говорящим по мере разворачивания речи, должны быть соединены друг с другом в определённом порядке и оформлены в виде единого комплекса, целенаправленно включённого в ситуацию общения. Совокупность закономерностей построения таких комплексов из отдельных слов посредством их категориального изменения и упорядоченного сочетания друг с другом и составляет грамматический строй языка, изучаемый наукой грамматикой.

Подтверждение этому находим в тексте Льва Толстого.

Так, в предложении №1 (Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.) для передачи мысли, о которой будет размышлять автор, используется сложная синтаксическая конструкция с разными видами связи. Кроме того, предложение осложнено причастным оборотом, однородными определениями. Все это вместе и позволяет создать логично построенное, последовательное высказывание, целенаправленно включенное в текст.

Каждое предложение состоит из словосочетаний, которые строятся в соответствии с правилами грамматики. Так, например, в предложении 24 словосочетание «зимние вечера», построенное на основе согласования, предполагает определенные правила связи главного и зависимого слов: зависимое употребляется в том же роде, числе и падеже, что и главное.

Таким образом, нам удалось доказать, что грамматика помогает нам связать между собой слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете, свидетельствует о том, как думают люди. Поэтому можно утверждать, что прав был русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, когда говорил: «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются».

Подтверждение этому находим в тексте Александра Крамера.

Так, в предложении №1 (Когда я учился в школе, два предмета не давались мне совершенно – пение и рисование.) для передачи основной проблемы, о которой будет размышлять автор, используется сложноподчиненное предложение с придаточного времени. Кроме того, в предложение включены уточняющие члены – «пение и рисование». Все это вместе и позволяет создать логично построенное, последовательное высказывание, целенаправленно включенное в текст.

Каждое предложение состоит из словосочетаний, которые строятся в соответствии с правилами грамматики. Так, например, в предложении 36 словосочетание «в классном журнале», построенное на основе согласования, предполагает определенные правила связи главного и зависимого слов: зависимое употребляется в том же роде, числе и падеже, что и главное.

№ 5. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания высказывания русского филолога Льва Васильевича Успенского: «В языке есть… слова. В языке есть… грамматика. Это те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения».

Комментарий к цитате. Слова называют предметы, их признаки, действия, но сами по себе не выражают мысль. С помощью законов грамматики мы можем правильно связать их в предложения, которые обладают смысловой и интонационной законченностью.

Я согласна с высказыванием Л.В.Успенского: «В языке есть…слова. В языке есть…грамматика. Это – те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения». В русском языке есть огромное количество слов, у каждого человека свой словарный запас. Но даже имея большой словарный запас, нельзя построить предложения, текст, если не знаешь правила грамматики. Докажу это на примере текста…….

Таким образом, можем сделать вывод, что прав был русский филолог Л.В.Успенский, утверждавший, что язык, чтобы строить предложение, использует лексику и грамматику.

№ 6. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного филолога Льва Васильевича Успенского: «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение».

Комментарий к цитате. Слово называет предметы и явления действительности, обозначает признаки и действия. Грамматика изучает строй языка и его законы. Наши мысли оформляются в предложение при помощи слов и по законам грамматики.

Л. В. Успенский утверждал: «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение».Я считаю, что эта цитата Л.В.Успенского о единстве содержания и формы языка. Слова называют предмет, его признак, действие предмета. А при помощи грамматики можно из набора слов создать связное высказывание. Обратимся к тексту…….

Таким образом, могу сделать вывод: прав был русский филолог Л. В. Успенский, утверждавший, что «один словарный состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение».

№ 7. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания высказывания известного лингвиста Николая Федоровича Бунакова: «Грамматика может показать, как люди пользуются языком для выражения всех богатств своего внутреннего мира».

Грамматика – это раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка. Данный раздел делится на морфологию и синтаксис. Морфология отвечает за изучение закономерностей правильного построения форм одного и того же слова. Синтаксис отвечает за изучение закономерностей правильного построения словосочетаний и предложений. Когда человек выражает мысли, собственные чувства и эмоции, ему недостаточно просто употребить необходимые слова. Чтобы выразить все особенности своего внутреннего мира, человек должен не только правильно, но и точно, лаконично и выразительно построить предложения. Умение ставить слово в нужную форму, умение правильно строить предложения тесно связаны с культурой речи. Человек, который умело пользуется языком, не нарушая грамматических норм, является человеком образованным и культурно просвещенным.

Стоит отметить, что почти у каждого имени существительного есть зависимые слова, которые дают более полную характеристику предмета. Наличие однородных дополнений вновь подчеркивает кругозор автора текста, его способность не нарушать грамматические нормы русского языка. Правильно подбирая формы слов и сочетая их между собой в словосочетаниях, правильно строя предложение и его части, автор текста не только демонстрирует свои лингвистические навыки, но и демонстрирует знание психологии человека.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что грамматика, включающая в себя морфологию и синтаксис, помогает автору высказывания, который правильно употребляет формы слова и правильно строит словосочетания, а также предложения внутри текста, демонстрировать свой кругозор и внутренний мир в целом.

Источник