Теория познания и теория аффектов Б. Спинозы

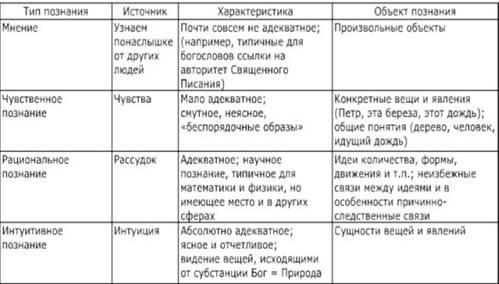

Бенедикт Спиноза (1632-1677), нидерландский философ. Теория познания. Существует четыре способа познания: 1) понаслышке; 2) от беспорядочного случайного опыта; 3) от общего к частному; 4) непосредственное восприятие сущности через познание ее ближайшей причины. На основе этих четырех способов познания Спиноза выводит три типа познания:

1) познания первого рода — это мнение и воображение, которые существуют в виде образов. Эти познания являются смутными и искаженными, а также дают лишь абстрактные знания;

2) познания второго рода — это общие идеи о существенных свойствах вещей. Они составляют основание для наук, но страдают отрывом от конкретных индивидуальных особенностей обозначаемых объектов;

3) интуитивное познание, определяемое как знание сущности вещей, в котором конкретное и индивидуальное выступает в их подлинном единстве.

Теория аффектов. Аффекты определяются как естественные проявления природы, и их необходимо рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения мышления аффекты — это ложная, внушенная окружающими вещами идея, в которой утверждается неадекватная

реальной способность тела существовать и действовать, а с точки зрения протяжения аффекты — это состояния

тела, в которых вследствие воздействия других тел преувеличивается или преуменьшается действительная возможность этих тел существовать и действовать. Выделяются три первичных аффекта: желание (влечение), удовольствие (радость), неудовольствие (печаль). Все многообразие прочих аффектов образуется на основе этих трех по следующим принципам: путем изменения нашего представления о предмете, через сопереживание или по ассоциации.

Спиноза определяет страсти, эмоции, аффекты как основную причину несвободы человека, так как поглощенность ими не дает возможности понять их причины. Только отказ от эмоций обусловливает человеческую свободу и дает представление об истинной силе и возможностях, показывая человеку, что зависит от его воли, а что — от сложившихся обстоятельств. При этом свобода понимается не как возможность следовать своим аффектам, а как возможность познания необходимости и подчинение этой необходимости. Свобода — это освобождение человека от влияния на него инстинктов, или страстей.

Источник

Философское учение Спинозы

Декартова программа построения системы знаний, покоящихся на едином основании, получила завершенное воплощение в философии Спинозы (1632–77).

В отличие от дуалистической философии Декарта, философия Спинозы носит монистический хар-ер, являясь учением о единой всеобъемлющей субстанции, к-ая есть все, как и все есть субстанция. Субстанция для С. – непосредственно данное, сущность к-ого заключает в себе необходимое существование.

Так понятая субстанция есть то, что называют природой или Богом. Природу он рассматривал как единую, вечную и бесконечную субстанцию, являющуюся причиной самой себя. Многообразные единичные вещи являются проявлениями субстанции или ее модусами. Субстанция предстает как порождающая природа, противопоставленная бесконечности единичных вещей. Субстанция обладает бесконечным количеством неотъемлемых свойств (атрибутов), составляющих ее сущность, но человеческому уму доступны только два: протяженность и мышление. Движение рассматривалось как один из модусов вещей.

Исследовав природу субстанций, С. переходит к исследованию познавательной деят-ти человека. Он признает врожденную способность человека приобретать знания. Задача человека заключается в том, чтобы совершенствовать эту врожденную способность к приобретению знаний. Спиноза различает четыре способа приобретения знания:

1- Знания понаслышке – этот способ С. сразу отбрасывает, упоминая о нем лишь с целью исчерпать все пути, по к-ым человек приобретает знания.

2- Знания из беспорядочного опыта, т.е. опыта, к-ый определяется разумом и к-ый называется беспорядочным потому, что наблюдение носит случайный характер. Этот способ С. ограничивает житейским обиходом. Поэтому этот способ д/быть исключен.

3- Нахождение причин на основании следствий или выведении сущности вещи из нек-ого общего понятия. Этот путь познания, являясь научным, не дает внутреннего достоверного, соответствующего объекту и строго необходимого знания, т.к. свойства вещи не воспринимаются непосредственно ч/з ее сущность.

4- Познание, при к-ом вещь воспринимается единственно ч/з ее сущность. Только этот способ познания – интуитивный – дает нам безошибочное, адекватное, строго соответствующее сущности вещи знание.

Интуиция у С. – не мистическая интуиция, а рационалистическое познание сущности вещи на основе постижения сущности субстанции.

Учение о субстанции – это учение о человеке, о его нравственности, о мудром восприятии жизни.

«Свобода есть познанная необходимость», – путь человека к свободе. В результате человек приходит к такому состоянию, когда он не плачет и не смеется, а понимает необходимость и преходящий хар-ер перипетий своей жизни.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Учение о методах познания в философии Спинозы

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 — 1677) стал автором наиболее разработанной, полной и обоснованной философской системы Голландии нового времени, последователем Рене Декарта и ярким представителем европейского рационализма. Важная философская заслуга Спинозы — подробная разработка теории субстанции, в которой рассматривалась суть бытия. Также предметом философских исследований Спинозы были:

• этика, вопрос соотношения свободы и необходимости.

В соответствии со своей онтологией Спиноза называет главным объектом познания «бога» – природу. Познание бога как первейшей причины всего сущего невозможно через эмпирический путь. Познание бога возможно либо через мистическое откровение, либо через логическое допущение. Поскольку бог Спинозы не религиозный бог, то и познание природы-бога в его интерпретации приобретает рационалистический характер.

Все природные связи предстают как логические и вполне доступные разуму и познанию. Поскольку нам логически понятно, что есть некая первая причина, то и движение от оснований к выводам позволяет во всей цельности раскрыть движение от причин к следствиям.

Коль скоро сущность души представляет собою знание объектов, то всякое сознание есть объективное знание чего-либо, и проблема субъективности знания теряет принципиальное значение. Истинный метод познания состоит » в одном лишь познании чистого разума. его природы и законов».

Как человек познает окружающий мир? Будучи единством всех простых и в том числе главных модусов (души и тела), он обладает идеями, которые способны выражать производящие причины вещей. Именно такие идеи являются истинными.

Движение к истинам понималось Спинозой не в смысле отражения вещей в идеях ума. В познавательном процессе происходит, согласно Спинозе, как бы соединение ума с вещами, усвоение внешнего мира человеком. Достигается этот процесс через чувственное и рациональное познание. Однако чувственное познание, обычно ведет к субъективным ассоциациям и неотчетливым «универсалиям».Большая часть наших чувственных представлений ложна.

Универсалии по Спинозе:

® «плохие» —понятия вкуса, цвета, тепла, холода, добра и зла, заслуги и греха, порядка и хаоса, пустоты, красоты, бога как личности.Все это субъективные порождения нашего сознания, иногда полезные, а чаще дезориентирующие и вредные.

® «хорошие» — понятия, полученные при помощи рациональной интуиции. К ним он относил понятие субстанции, «самоочевидные определения» и простейшие следствия из них (например, положения математики).

Интуиция является критерием истинности знания. Признак истинности состоит в самом факте его выдвижения. «. тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет ее, и в истинности вещи сомневаться не может». Но идеи Спинозы отличаются от декартовских тем, что интуиция у Спинозы не связана ни с какими врожденными идеями. Его рациональная интуиция ориентирована на всемогущество определений: определения природы интуитивно истинны.

Изучая проблемы гносеологии, Спиноза выделяет три ступени познания:

• «познание в чистом виде»(интуитивное познание), которое непосредственно исходит из разума человека и не зависит ни от каких внешних причин, — высший вид познания;

• познание, полученное в результате деятельности разума (размышлений, логических операций), — второй уровень, менее истинный;

• чувственное отражение окружающего мира согласно Спинозе — полученное данным путем знание недоказуемо, недостоверно, неполно и поверхностно; оно не играет большой роли при получении истинного знания.

Анализ синтезирующих идей от Ф. Бэкона к выдающимся философам XVII в. показывает, что главным предметом философских дискуссий в Новое время являются вопросы познавательной деятельности. Главным итогом обсуждений явился общий для всех философов метафизический подход к познанию, хотя по генезису и последствиям он не всегда был одинаков. У одних (Декарт, Спиноза) он проистекал из особенностей главных наук этого столетия – математики и механики, а у вторых (Гоббс) – из метафизических поисков супранатуральных первооснов бытия. Метод первых еще в течение многих десятилетий соответствовал тенденциям развития наук, тогда как у вторых он в скором времени завел в тупик.

Однако и рационалисты, и эмпирики совершили научный и философский подвиг, освободив науку от средневековой схоластики, недоверия к знанию. Они заложили основы категориального аппарата теории мышления, подробно рассмотрев взаимоотношения видимости и реальности, свободы и необходимости, чувственности и рациональности, эксперимента и дедукции и т.д.

Источник

Рационалистическое направление: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц

Научная революция XVI-XVII вв. привела к систематическому применению в естествознании математических методов. И особенности рационализма XVII в. связаны именно с ориентацией на математику как идеал научного знания. Рационалисты считали, что подобно тому, как математическое знание выводится и обосновывается рационально-дедуктивным путем, философское знание также должно выводиться из разума и обосновываться им, так как чувственный опыт ненадежен, неустойчив, переменчив. Философия французского ученого философа Рене Декарта (1596-1650), с которого, согласно Гегелю, начинается обетованная земля философии Нового времени и -закладываются основы дедуктивно-рационалистического метода познания. Декарт известен также как автор исследований в различных областях знания: он заложил основы геометрической оптики, создал аналитическую геометрию, имел прямоугольную систему координат, выдвинул идею рефлекса.

Р. Декарт был одним из тех мыслителей, кто тесно связал разпитие научного мышления с общими философскими принципами. Он подчеркивал, что нужна философия нового типа, которая сможет помочь в практических делах людей. Подлинная философия должна быть единой как в своей теоретической части, так и по методу. Эту свою мысль Декарт поясняет с помощью образа дерева, корни которого составляет философская метафизика, ствол — фишка как часть философии, а разветвленную крону — все прикладные науки, включая этику, медицину, прикладную механику и т.д.

В основании человеческого знания лежит философия, или метафизика, как было принято именовать философию в те времена. Для Декарта очевидно, что истинность исходных положений метафизики будет гарантировать истинность человеческих знаний вообще. Проблема заключается в том, как найти такое положение, истинность которого самоочевидна.

В своих поисках Декарт встал на позиции скептицизма, или сомнения во всем. Его скептицизм носит Методологический характер, поскольку он нужен Декарту только для того, чтобы прийти к абсолютно достоверной истине. Ход рассуждении Декарта следующий Любое утверждение о мире, о Боге и человеке может вызвать сомнение. Несомненным является только одно положение: «Cogit ergo sum» — «Мыслю, следовательно, существую», поскольку акт со мнения в нем означает и акт мышления, и акт существования Именно поэтому положение «мыслю, следовательно, существую» -основа философии Декарта.

Это положение представляет собой соединение двух соответствующих идей: «Я мыслю» и «Я существую». Из положения «Я мыслю» следует, что «Я» есть нечто мыслящее, нечто духовное, или душа в терминологии Декарта. Душа представляет собой некую непротяженную сущность, или субстанцию. Собственная душа человека является первым предметом его познания. В душе содержатся идеи, одни из которых приобретены человеком в ходе его жизни, другие же являются врожденными.

Декарт считает, что основные разумные идеи души, главная; из которых идея Бога, не приобретенные, а врожденные. А поскольку человек обладает идеей Бога, то предмет этой идеи существует.

Философия Декарта получила названия дуалистической, так как в ней постулируется существование двух субстанций — материальной, которая обладает протяженностью, но не обладает мышлением, и духовной, которая обладает мышлением, но не обладает протяженностью. Эти две не зависимые друг от друга субстанции, будучи продуктом деятельности Бога, соединяются в человеке, который может познать и Бога, и созданный им мир.

Декарт утверждает, что разум в состоянии извлечь из себя высшие идеи, необходимые и достаточные для осмысления природы и руководства поведением. Человек усматривает эти идеи «внутренним» зрением (интеллектуальной интуицией) в силу их отчетливости и ясности. Пользуясь далее точно сформулированным методом и правилами логики, он выводит из этих идей все остальное знание.

В работе «Рассуждение о методе» Декарт сформулировал основные правила, которым нужно следовать, чтобы «вести свой разум к познанию истины». Первое правило: принимать за истинное то, что самоочевидно, воспринимается ясно и отчетливо и не дает повода к сомнению. Второе правило: каждую сложную вещь следует делить на простые составляющие, доходя до самоочевидных вещей (правило анализа). Третье правило: в познании надо идти от простых, элементарных вещей к более сложным (правило синтеза). Четвертое правило требует полноты перечисления, систематизации как познанного, так и познаваемого, чтобы быть уверенным в том, что ничто не пропущено.

Таким образом, интуиция и дедукция из интуитивно постигнутого — это основной путь, ведущий к познанию всего возможного. В своей рационалистической методологии Декарт предлагает идти от наиболее общих философских положений к более частным положениям конкретных наук, а уже от них — к максимально конкретным знаниям. Можно сказать, что рационалистический метод Декарта представляет собой философское осмысление методологии математика.

В философия голландского мыслителя Бенедикта Спинозы (1632-1677), основной труд «Этика» даже по форме построен как образец евклидовой геометрии: в нем сначала даются основные определения (например, определения Бога), затем аксиомы; после этого формулируются теоремы и дается их (краткое или развернутое) доказательство, касающееся принципов и правил поведения людей, понимания мира и его познания.

В отличие от дуалистической философии Р. Декарта, философия Спинозы носит монистический характер, являясь учением об одной-единственной, притом абсолютно божественной, субстанции-природе, которая есть все, как и все есть субстанция. Субстанция для Спинозы — непосредственно данное, сущность которого заключает в себе необходимое существование, она есть causa sui, т.е. причина самой себя.

Определив субстанцию как причину самой себя и исходя из этого основного критерия, Спиноза выводит и все остальные свойства субстанции: вечность во времени и ее бесконечность в пространстве. Так, понятая субстанция есть то, что называют природой или богом. Спиноза отходит от ортодоксальных религиозных взглядов. Его мировоззрение носит пантеистический характер. Бог, согласно Спинозе, не вмешен, а «имманентен» природе как «порождающая природа», то есть Бог как бы растворяется в природе, которая есть вечное творческое начало. Только природа в целом, или субстанция, существует необходимо, только ее сущность включает в себя существование.

Заключая причину своего бытия в себе, субстанция обладает бесконечным множеством атрибутов, или сущностных свойств Субстанция одна, но атрибуты, качества, выражающие ее сущность, и способы, посредством которых она выражает свое бытие, бесконечны. Человек познает субстанцию через два ее атрибута — протяженность и мышление.

Окружающий человека предметный мир представляет собой, по; мнению Спинозы, определенные состояния единой субстанции, или ее модусы, т.е. конкретные предметы и явления, которые существуют не сами по себе, а только в системе отношений друг к другу, т.е. в конечном счете к самой субстанции.

Субстанция и ее атрибуты составляют собой природу производящую, или nature naturata, а модусы — природу произведенную, или natura naturans. Природа выступает одновременно и как субстанция, поскольку она есть творческое начало, и как модусы, так как является совокупностью природных явлений. Субстанция выражает! единство мира, а модусы, или состояния субстанции, его многообразие. Единство и многообразие — две стороны одной и той же природы.

В рамках многообразия каждая вещь, рассматриваемая как модус субстанции, есть одновременно и тело (модус атрибута протяжения), и соответствующая этому телу идея — модус атрибута мышления. Самый сложный модус субстанций — это человек, которому соответствует идея, мыслящая саму себя и свое тело. Исследовав природу субстанции, Спиноза переходит к исследованию познавательной деятельности человека. Свое понимание от ношения знания к внешнему миру он формулирует следующим образом: «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» Тем самым он указывает на возможность истинного адекватного познания мира.

В противоположность Декарту, утверждавшему о существовании у человека врожденных идей, Спиноза категорически отрицает их наличие. Вместе с тем он признает врожденную способность приобретать знания. Задача человека заключается в том, чтобы совершенствовать эту врожденную способность к приобретению знаний. В работе «Трактат об очищении интеллекта» Спиноза различает четыре способа приобретения знания, которые исчерпывают, по его мнению, всю познавательную деятельность человека.

1. Получение знания понаслышке. Этот способ Спиноза сразу же отбрасывает, так как это метод религии, которая ссылается на авторитет Священного писания и священного предания Приобретение знания из беспорядочного опыта, т.е. опыта, который не определяется разумом, поскольку наблюдение носит случайный характер. Этот способ познания Спиноза ограничивает житейским обиходом. Для научного исследования такой метод не пригоден потому, что на его основе можно понять лишь случайные признаки, а не сущность.

2. Приобретение знания заключается в нахождении причин на основании следствий или выведения сущности вещи из некоторого общего понятия. Этот путь познания, являясь научным, все же не дает внутренне достоверного, соответствующего объекту и строго необходимого знания, поскольку свойства вещи не воспринимаются непосредственно через сущность.

3. Познание через сущность вещи. Только этот способ познания, который Спиноза называет интуитивным, дает нам безошибочное, адекватное, строго соответствующее сущности вещи знание.

Интуиция у Спинозы — не мистическая интуиция, а рационалистическое познание сущности вещи на основе постижения сущности субстанции. Только интуитивным путем мы, по мысли Спинозы, безошибочно познаем существо вещей.

Познание субстанции и познание модусов принципиально различны. Если в отношении модусов опыт имеет существенное значение, то в отношении субстанции и ее атрибутов он не существен.

Итак, Спиноза ограничивал познавательные возможности опыта несущественными свойствами вещей, тогда как их сущность может быть познана только рациональным путем.

Несмотря на внешне абстрактный характер рассуждений Спинозы о субстанции, атрибутах и модусах, его философия имеет ярко выраженную практическую направленность. Учение о субстанции — это и учение о человеке, о его нравственности, о мудром восприятии жизни.

«Свобода есть познанная необходимость», — так сформулировал Б. Спиноза путь человека к свободе. В результате человек приходит к такому состоянию, когда он не плачет и не смеется, а понимает необходимость и преходящий характер перипетий своей жизни. Великий немецкий философ и математик, открывший дифференциальное и интегральное исчисление, Тотфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) отверг как дуалистическую трактовку бытия Р. Декарта, так и монистическое учение о субстанции Б. Спинозы. Он противопоставил им плюралистическую концепцию бытия как совокупности множества субстанций — монад. «Монада, — согласно Лейбницу, — есть не что иное, как чистая субстанция, которая входит в состав сложных: простая, значит не имеющая частей». Таким образом, субстанция как исходное начало, всего сущего должна обладать абсолютной простотой и неделимостью, она не может быть сложной, так как сложная субстанция зависела бы от простых; не может быть и протяженной по причин бесконечной делимости пространства.

Лейбниц приходит к выводу о существовании множества простых субстанций. Монады в его представлении — это и есть простые неделимые субстанции, «истинные атомы природы», которые в отличие от атомов древнегреческих мыслителей обладают не Телесной, а духовной природой.

Из простоты монад вытекает то обстоятельство, что они не изменяются в своей внутренней определенности под влиянием других монад. Каждая монада представляет собой некий замкнутый мир,отражая в себе при этом весь мировой порядок. Для преодоления изолированности монад Лейбниц вводит принцип предустановленной гармонии, исходящий от Бога, который обеспечивает внутренний порядок всего мира монад и превращает каждую монаду в «живое зеркало вселенной».

Монады как субстанции вечны и неуничтожимы, они не могут, возникнуть или погибнуть естественным путем. Возникают монады из непрерывных излучений божества и могут быть уничтожены, лишь сверхъестественным путем. Являясь духовными сущностями, находящимися в деятельном состоянии, монады имеют собственную определенность, отличающую их друг от друга.

Лейбниц различает три вида монад по степе ни их развития:

1) монады низшей степени развития, которые обладают лишь пассивной способностью восприятия, образуют физические тела, т.е. предметы неживой природы;

2) монады обладающие ощущениями и представлениями, составляют растительный и животный мир;

3) монады — наделенные сознанием, находятся на высшей ступени развития. Они определяют природу человека. Рационализм в учении Лейбница о монадах выразился в том, что постичь монады можно только разумом.

Столь же рационалистической является и теория познания Лейбница, в которой он предпринял попытку сочетания рационализма и эмпиризма при сохранении ведущей роли рационализма.

Он выделяет два рода истин: «истины разума» и «истины факта».

1. «Истины разума» представляют собой врожденные идеи. Но Лейбниц в отличие от Декарта считает, что врожденные идеи не даны сразу ясно и отчетливо, а находятся в интеллекте в зародышевом состоянии и лишь постепенно развиваются До полного осознания. Особенностью «истин разума» выступает их всеобщность и необходимость, что, характерно, прежде всего, для логического и математического знания.

2. «Истины факта» не обладают необходимостью и всеобщностью. Они являются эмпирическими и случайными в том плане, что не могут быть выведены дедуктивным путем. Методом отыскания «истин факта» Лейбниц считает индукцию, К «истинам факта» он относит законы природы, открываемые естествознанием. Признавая роль «истин факта» в человеческом познании, Лейбниц тем не менее наделяет «истины разума» более высоким статусом.

Рационалистическая система Г.В. Лейбница явилась завершением рационалистической тенденции в философии XVII в. и предшественницей немецкой классической философии.

Источник