Разница между методикой и технологией

В различных сферах деятельности мы часто сталкиваемся с такими понятиями, как методика и технология. Данные категории обозначают способы достижения целей, поставленных перед образовательным, производственным, политическим процессом. Многие специалисты считают методику синонимом технологии, и наоборот. Как отличить понятия друг от друга и действительно ли между ними есть ли существенная разница?

Определение

Методика – набор конкретных приёмов, использующихся для реализации поставленных задач в сфере образования, науки, психологии. Методика должна быть понятной, реалистичной, воспроизводимой, результативной и обоснованной. Детализированная и разработанная, опробованная на практике, она обретает уровень технологии.

Технология – инструментарий конкретной области деятельности человека, набор процессов, методов и принципов, необходимый для создания конечного продукта, будь то изделие, программа или другое социальное благо. В объём понятия входят организационные приёмы и операции, которые применяются исполнителем в процессе труда.

Сравнение

Главное отличие между указанными категориями заключается в степени их проработки. Так, методику можно назвать направлением движения, дорожной картой, по которой будет двигаться исполнитель. А технологию – подробным маршрутом, который позволяет прогнозировать скорость, дистанцию и другие важные нюансы. Таким образом, методика – это ядро технологии: прикладной инструментарий же может изменяться, ускоряя производственные процессы, но сущность остаётся прежней.

Таким образом, фундаментальное отличие кроется в планируемом исходе операций, совершаемых исполнителем. Исход реализации методики трудно предугадать, он зависит от многих факторов. Грамотное использование технологии всегда приводит к нужной цели, если все шаги выполнены правильно.

Источник

МЕТОДЫ, ТЕХНИКА, ПРОЦЕДУРЫ

В отличие от методологии методы и процедуры исследования — это система более или менее формализованных правил сбора, обработки и анализа информации. Но и здесь методологические посылки играют важнейшую роль, прежде всего в выборе тех или иных приемов для изучения поставленной проблемы. Затем обнаруживается, что конструирование методики для изучения отдельных сторон вопроса так или иначе включает исходные посылки, касающиеся природы объекта в целом и отсюда — способов, с помощью которых мы должны извлечь необходимые сведения.

Ни в советской, ни в зарубежной практике нет единого словоупотребления относительно частных приемов социологического исследования. Одну и ту же систему действий некоторые авторы называют методом, другие — техникой, третьи — процедурой или методикой, а иногда — методологией. В данной работе введем следующее словоупотребление.

Метод — основной способ сбора, обработки или анализа данных.

Техника — совокупность специальных приемов для эффективного использования того или иного метода.

Методика — понятие, которым обозначим совокупность технических приемов, связанных с данным методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь.

Например, при опросе общественного мнения социолог использует в качестве метода сбора данных анкетный опрос. По каким-то соображениям он предпочел часть вопросов сформулировать в открытой форме, а часть — в закрытой (предложены варианты возможных ответов). Эти два способа образуют технику данного анкетного опроса. Анкетный лист, т.е. инструмент для сбора первичных данных, и соответствующая инструкция анкетеру образуют в нашем случае методику.

Процедурой обычно называют последовательность всех операций, общую систему действий и способ организации исследования. Это — наиболее общее, притом собирательное понятие, относимое к системе приемов сбора и обработки социологической информации.

Например, проведенное под руководством Б.А. Грушина исследование формирования и функционирования общественного мнения как типично массового процесса включало 69 процедур. Каждая из них — это как бы законченное миниатюрное эмпирическое исследование, которое органически входит в общую теоретико-методологическую программу. Так, одна из процедур посвящена анализу содержания центральных и местных средств массовой информации по проблемам международной жизни, Другая — имеет целью установить эффект воздействия этих материалов на читателя, третья — представляет собой изучение ряда других источников, влияющих на информированность по вопросам международной жизни. Часть процедур использует один и тот же метод сбора данных (например, количественный анализ текстов), но различную технику (единицы анализа текстов могут быть более крупными — тема и менее крупными — понятия, имена), некоторые же отличаются особым сочетанием метода и технических приемов, не используемых в других процедурах.

Что же касается методологии этого крупного исследования, то она концентрирована в его общем замысле, существе развернутых и проверяемых далее гипотез, в итоговом обобщении, интерпретации и теоретическом осмыслении полученных результатов.

Если охватить все методические, технические и процедурные особенности работы социолога, доля таких приемов исследования, которые бы не встречались в других общественных и даже естественных науках, будет не столь уж велика. Социолог использует наряду со специальными общенаучные методы. Помимо того, многие приемы заимствованы из других общественных дисциплин, особенно из экономических, исторических, психологических. Социолог должен владеть приемами статистического анализа, иметь представление о соответствующих разделах математики и статистики.

Итак, в дальнейшем мы будем иметь дело с методами, техникой и процедурами, которые образуют совокупность операций с эмпирическими данными массовых социальных процессов.

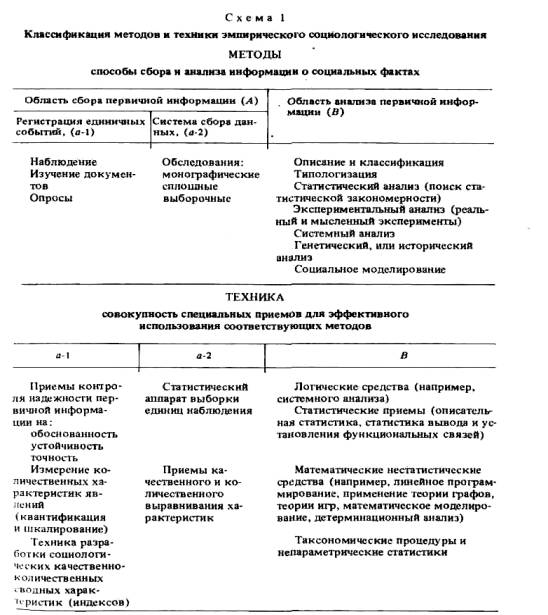

Мы попробуем классифицировать эти операции (см. схему 1).

Выделим два класса методов и технических приемов работы с эмпирическими данными. Класс А образуют методы и техника, относящиеся к сбору первичной информации. Класс В — методы и техника, относящиеся к обработке и анализу исходных данных.

В свою очередь, класс А подразделяется на два подкласса, где (а-1)— приемы, связанные с установлением надежной информации о каких-то единичных событиях или их сочетаниях, а подкласс (а-2) — приемы, относящиеся к определению порядка, последовательности или системы фиксирования отдельных событий или их сочетаний.

Например, при изучении структуры занятий во внерабочее время используют, как правило, метод опроса (класс а-1) путем выборочного извлечения определенной категории населения (класс а-2). Техника, обеспечивающая сведения о структуре занятий каждого попавшего в выборку, — «самофотография» распределения занятий в течение дня или недели. Имеются специальные приемы, повышающие надежность такой техники, отнесенные нами в класс (а-1). (Это приемы контроля данных на обоснованность, устойчивость и точность.) Технические приемы, обеспечивающие правильность и надежность отбора единиц наблюдения, суть правила выборочных обследований, отнесенные в класс техники (а-2).

После сбора первичных сведений о структуре занятий определенной совокупности людей по указанным правилам наступает стадия их анализа. Исследователь классифицирует полученную информацию и подвергает ее статистической обработке (методы класса В), пользуясь при этом техникой описательной статистики вывода (техника класса В).

Статистические и математические операции с данными, уже собранными и упорядоченными по существенным признакам, — это обширная и сложная система процедур, которые мы здесь не затрагиваем. При надлежащей организации труда существует разделение обязанностей между социологом и математиком или статистиком, которому он передает собранную информацию для обработки по заданной программе. Конечно, социолог должен иметь общее представление о возможностях той или иной статистической процедуры, иначе он не сможет правильно определить метод обработки и анализа собранного материала.

Но есть и особая сфера применения количественных методов в социологии, связанная с измерением первичных характеристик. Это область квантификации содержательного первичного материала, в которой социолог обязан быть профессионалом, ибо количественное отображение качественных признаков невозможно без глубокого проникновения в самое содержание предмета, в его социологическую природу. На этом мы остановимся в III главе.

Вопросы для усвоения

1. В чем состоит предмет марксистско-ленинской социологии, каковы основные принципы марксистского социологического исследования социальных явлений и процессов?

2. Какова структура социологического знания, взаимоотношения между общей и специальными (частными) теориями, в чем состоит специфика предмета специальных социологических теорий?

3. В чем выражаются практически-прикладные функции марксистско-ленинской социологии?

4. Что мы понимаем под социальными фактами и почему для объективного установления социальных фактов необходимы определенные теоретико-практические предпосылки, каковы эти предпосылки?

5. В чем различия между понятиями «методология», «методы», «техника», «процедуры», «методика» социологического исследования, как они взаимосвязаны?

Источник

Технология, метод, форма

Существует ряд определений, которые сводятся к тому, что к технологиям относят совокупность методов, приемов, средств, форм. Действительно, ряд методов, форм можно представить технологично. Однако есть принципиальное отличие технологии от форм и методов.

Метод в педагогической литературе трактуется как способ, основной путь достижения цели обучения и воспитания. Наряду с общей трактовкой метод рассматривается как способ взаимодействия учителя и ученика (воспитателя и воспитанника), в рамках которого решаются задачи обучения (воспитания); некоторые авторы еще больше конкретизируют данное понятие и определяют метод как совокупность (систему) приемов (конкретных действий), реализация которых позволяет педагогу решать образовательные и воспитательные задачи.

Форма (от лат. forma – внешнее очертание, фигура, наружность, образ, а также план, модель) в педагогической теории и практике определяется как внешнее выражение содержания обучения и воспитания, совокупность методов и приемов, определяющих последовательность действий педагога в процессе реализации образовательных и воспитательных задач.

В определениях понятий «метод» и «форма» отсутствует важнейший признак, характерный для технологии, – алгоритмичность последовательных действий педагога и детей. Кроме того, каждая форма неповторима, а технология тиражируема.

В то же время очевидна взаимосвязь рассматриваемых понятий, которую можно представить в нескольких аспектах.

1. Технология реализуется с помощью различных форм и методов. Например, технология целеполагания и планирования предполагает проведение собрания по коллективному целеполаганию и планированию, которое является формой воспитательной работы. В рамках собрания могут быть реализованы методы примера или создания воспитывающих ситуаций, приемы «мозговой штурм», «защита проектов». Технология проектной деятельности, используемая на уроках, в качестве одного из начальных этапов предусматривает проведение учебного занятия в определенной форме – «Запуск проекта», на котором используются методы «беседа», «упражнение», приемы «заключение договора», «создание проблемной ситуации». Технология «Чтение и письмо для развития критического мышления» на одном из этапов предлагает использование формы «дискуссия», технология «Педагогические мастерские» – реализацию метода «этический рассказ». Таких примеров сочетания в рамках одной технологии различных форм и методов можно привести много. По сути, в рамках технологии методы и формы могут рассматриваться как эффективные способы реализации одного или нескольких этапов алгоритма совместной деятельности учителя и ученика (воспитателя и воспитанника).

2. Форма реализуется с использованием различных технологий. Например, урок может быть построен на основе поисково-исследовательской технологии или предполагать сочетание технологий проблемного обучения и учебной дискуссии. При подготовке классного часа педагог может выбрать в качестве базовой технологию «Педагогические мастерские», используя сочетание игровых и дискуссионных технологий на разных этапах реализации данной формы.

3. Метод или форму можно представить технологично. Например, всем известна технология организации учебной дискуссии, технология проведения этической беседы, организации экскурсии и т.д. Проведение любого классного собрания включает ряд последовательных действий, если педагог стремится к тому, чтобы выработать коллективное решение, которое должно быть присвоено всеми участниками собрания. Технология использования метода необходима для того, чтобы педагог имел четкое представление об алгоритме, который должен помочь ему максимально эффективно организовать процесс взаимодействия с учеником (воспитанником) с учетом индивидуальных и личностных особенностей последнего и специфики педагогической ситуации.

Таким образом, технология в педагогической практике в разных аспектах взаимодействует с формами и методами. Она может рассматриваться в качестве педагогического средства, объединяющего определенные формы и методы, так и составлять основу реализации конкретной формы или метода обучения и воспитания. При этом педагогическая технология может включать известные методы, но предполагает определенную, точно заданную их инструментовку, то есть могут использоваться традиционные методы и формы, но определенным образом выстроенные и технологично реализуемые.

Источник

Метод, Способ, методика, технология как педагогические понятия

| Назва | Метод, Способ, методика, технология как педагогические понятия |

| Дата | 26.04.2013 |

| Розмір | 136.6 Kb. |

| Тип | Документи |

| © В асильев И.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ^ Понятие (термин) | Определение (дефиниция) |

| 1. Способ это | действие или система действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь» [4, с.697]. |

| 2. Метод — это | … прием, способ или образ действия» [1, с.315]. |

| … способ организации практического и теоретического освоения деятельности, обусловленный закономерностями рассматриваемого объекта» [2, с.205]. |

Продолжение таблицы

| способ теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь» [4, с.320]. | ||

| способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности» [5, с.800]. | ||

| 3.Методика — это | совокупность методов обучения чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь, а также наука о методах обучения» [4, с.320]. | |

| 4.Технология — это | а) | совокупность производственных процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства [4, с.732]. |

| б) | 1) совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе производства… 2) наука о способах воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства [1, с.507]. | |

| в) | совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе производства [6, с.469]. | |

| г) | системный метод оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективных форм образования [определение ЮНЕСКО, цит. по 7, с.264]. | |

| д) | искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния [7, с.264]. | |

| е) | культурное понятие, связанное с мышлением и деятельностью человека [7, с.264]. | |

| ж) | интеллектуальная переработка технически значимых качеств и способностей [7, с.264]. | |

| з) | совокупность знаний о методах осуществления каких-либо процессов [7, с.264]. | |

| и) | организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие на учебный процесс [7, с.264]. | |

| к) | содержательная техника реализации учебного процесса [7, с.264]. | |

| л) | средство гарантированного достижения целей обучения [7, с.264]. | |

| м) | описание процесса достижения планируемых результатов обучения [7, с.264]. | |

| н) | проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике [7, с.264]. | |

Продолжение таблицы

| п) | минимум педагогических экспромтов в практическом преподавании [7, с.264]. |

Дословно слово «метод» происходит от греческого «methodos» и буквально переводится как «путь к чему-либо». Философский словарь определяет метод так: «… в самом общем значении это способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность» [8, с.278].

Как видно из этого определения оно состоит из двух частей. Первая его часть трактует метод, аналогично рассмотренным выше определениям, как способ деятельности в интересах достижения цели. Вторая же его часть определяет метод как упорядоченную определенным образом деятельность. Проанализируем обе эти части.

Из первой части следует, что метод это способ. В свою очередь ранее было определено, что способ это система действий, а действие всегда являлось элементом деятельности. Таким образом, метод это деятельность по достижению определенной цели. Однако, как было показано выше, способ тоже определяется как «действие или система действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь». Соответственно, любая работа имеет определенную цель и осуществляется ради этой цели. Отсюда можно сделать только один вывод: существующие определения понятий «способ» и «метод» практически не отличаются друг от друга, и не позволяют понять различия между ними.

В полной степени можно данный вывод отнести и к понятиям «методика» и «технология». Все это порождает насущную необходимость в определении понятий: «способ», «метод», «методика» и «технология».

Не претендуя на каноничность, предложим следующие их определения и соотношение, сопроводив данный процесс необходимыми пояснениями.

Способ деятельности это совокупность средств, методов и форм деятельности, необходимых для заданного изменения исходного состояния объекта деятельности (предмета труда).

Графически это можно изобразить так.

Соответственно, в отношении обучения и воспитания данное представление можно конкретизировать следующим образом.

Средства деятельности это совокупность материальных и идеальных объектов, а также функциональных органов человека, при помощи которых производят изменение состояния, свойств и формы сырья, материала или полуфабриката в процессе деятельности.

Метод это определенная логическая последовательность действий, осуществляемых в интересах достижения поставленной цели деятельности.

При этом в данном определении учитывается значение греческого слова «methodos» и буквальный его перевод: «путь к чему-либо». Соответственно путь предполагает какую-то последовательность шагов, этапов, которые нужно сделать и преодолеть, чтобы достичь его конца, являющегося конечной целью путешествия по этому пути. Поэтому в данном контексте понятие «метод» и было определено как логическая последовательность действий, приводящая к достижению поставленной цели. Можно также сказать, что метод — это совокупность действий, взятых в их и логической последовательности, которая приводит к достижению заданной цели деятельности. Однако, и в том и в другом случае путь не тождественен средствам и формам его прохождения, то есть понятие «способ» не тождественно понятию «метод».

Форма деятельности определяет характер связи между компонентами процесса деятельности.

Например, в способе обработки металла, называемом «опиливание», можно выделить такие компоненты: средство деятельности напильник определенной формы и назначения; метод деятельности возвратно-поступательные движения, осуществляемые напильником в определенной плоскости; форма деятельности индивидуальная ручная обработка металла.

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что при важности и неотъемлемости средств и форм деятельности в структуре определенного способа, основу его все же составляет метод деятельности, так как именно в нем осуществляются действия, необходимые для достижения цели деятельности, а вся совокупность действий, являющихся, фактически, самой деятельностью, и образует суть метода.

На этом основании можно заключить, что методикой деятельности можно назвать совокупность методов и адекватных им средств, а также форм определенной деятельности или же совокупность способов данной деятельности.

Применительно к сфере обучения методика учебного предмета, например, определяет «задачи изучения данного предмета и его содержание», а также «выработку в соответствие с задачами и содержанием обучения методов, методических средств и организационных форм обучения» [2, с.206]. Исходя из данного определения, можно констатировать, что средства и формы деятельности всегда неразрывно связаны с методами деятельности и должны быть адекватны им. Абстрагируясь от определения методики как науки, которая исследует закономерности деятельности (в нашем случае обучения), или же, как науки о методах деятельности, определим ее следующим образом.

Методика деятельности это совокупность методов определенной деятельности с адекватными им средствами и формами.

В разработке любой методики можно вычленить определенную логическую последовательность действий. В обобщенном виде такая последовательность будет выглядеть так, как это представлено на рисунке.

Такая деятельность в сфере производства, например, предполагает: обработку, изготовление, изменение состояния, свойств, формы объекта (предмета) деятельности. В то же время, поскольку в определении методики присутствуют, помимо методов, также средства и формы деятельности, то можно говорить, фактически, не о совокупности методов, а и о совокупности способов определенной деятельности.

Почему же термин «методика» происходит от слова «метод», а не «способ»?

Во-первых, если совокупность методов это методика, то, следуя законам логики, совокупность способов это, соответственно, «способика», а такого слова в русском, украинском и других славянских языках нет. Поэтому совокупность способов все равно названа методикой.

Во-вторых, как было сказано выше, основу способа деятельности все же составляет именно метод деятельности.

Однако, исходя из анализа определений понятия «технология», приведенных в таблице, которые, также как и методику, трактуют технологию как совокупность методов определенной деятельности (обработки), неясно, чем же методика отличается от технологии. Постараемся разобраться и в этой терминологической проблеме.

Во-первых, в общих определениях технологии указывается на то, что данная деятельность осуществляется «в процессе производства». При этом следует отметить, что речь идет о производстве материальном, где осуществляется «обработка, изготовление, изменение состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката».

Во-вторых, понятие «методика» употребляется большей частью в отношении обучения и воспитания (как, например, у С.И. Ожегова в [4, с.320]), то есть в гуманитарной сфере, или же сфере, которую условно можно назвать сферой духовного производства.

Чем же отличаются две эти два понятия, характеризующие человеческую деятельность?

В сфере материального производства, в силу развития науки, техники и технологии, человечеству удалось добиться получения гарантированных по качеству и количеству результатов деятельности.

Подобные успехи в сфере духовного производства, в частности обучения и воспитания, стали возможными только после достижения техникой и технологиями определенного уровня развития. К ним можно отнести создание адаптивных обучающих систем, использование в целях обучения мультимедийных средств, в том числе, например, дистанционного обучения, применение которых стало возможным благодаря интенсивному развитию компьютерной техники. Иными словами можно констатировать, что получение гарантированного по качеству и количеству результата в сфере духовного производства стало возможным только благодаря успехам в развитии сферы производства материального, а точнее благодаря применению новых, обусловленных развитием техники и технологии, средств духовного производства. Такими средствами в обучении, например, стали: компьютеры с соответствующим программным обеспечением в виде обучающих и контролирующих программ; использование международной информационной сети Internet, в том числе и в системе дистанционного обучения; различного рода современная проекционная техника с использованием жидких кристаллов, технически сложные тренажерные системы и т. д., заканчивая использованием лазерных указок.

Именно желание получить гарантированный по качеству и количеству результат деятельности в сфере духовного производства породило необходимость применения таких методик, которые, по аналогии со сферой материального производства, позволяли бы его получать. Они, соответственно, получили название технологий в гуманитарной сфере вообще и технологий обучения и воспитания (педагогических технологий) в сфере образования в частности.

С учетом приведенных выше рассуждений можно предложить следующее определение общее технологии.

Технология система способов (методов, средств и форм) деятельности, обеспечивающая получение гарантированного по качеству и количеству конечного ее результата.

На данном этапе рассуждений в отношении технологии образовательной (педагогической) можно заключить следующее.

1. Технология в сфере образования это методика, гарантирующая высокий по качеству и количеству конечный результат.

2. Получение высокого по качеству и количеству результата при использовании образовательных технологий не зависит от субъекта и объекта обучения и воспитания. В то же время методика всегда должна учитывать их индивидуальные психофизиологические особенности, базируется на интуиции педагога, то есть является авторским способом деятельности или же своего рода авторской технологией.

3. Технология в образовании это доведенная до совершенства методика, в которой за счет использования особой комбинации средств, методов и форм обучения и воспитания нивелируются индивидуальные психофизиологические особенности, препятствующие получению гарантированного результата. В данной связи необходимо заметить, что эта «особая комбинация» есть не что иное, как система деятельности со всеми присущими системе свойствами: постоянной ориентированность на достижение цели, высокой помехозащищенностью и др. Именно эти свойства, характерные для любых систем, обеспечивают гарантированность результата деятельности.

4. В основе любой технологии всегда лежит определенная методика и, наоборот, в основе любой методики лежит та или иная технология, адаптированная к личности педагога и учащихся. В данном соотношении методика больше является искусством, а технология наукой. О данном феномене В.П. Беспалько в эпиграфе к первой главе своей известнейшей монографии «Слагаемые педагогической технологии» писал так: «Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала» [9, с.5].

Подводя общий итог нашим рассуждениям, можно так определить соотношение этих понятий.

^ Метод деятельности является составной частью, элементом способа деятельности. В свою очередь, совокупность способов деятельности составляет методику деятельности. Методику же, дающую гарантированный результат вне зависимости от личностных качеств субъекта и объекта деятельности, можно считать технологией.

Всю эту логическую цепочку, адаптировав ее к сфере образования, можно использовать для характеристики элементов педагогического процесса.

Словарь иностранных слов. 7-е изд., перераб. М.: Русский язык, 1979. 624 с.

Метод, способ, методика, технология как педагогические понятия

Сделана попытка уточнения существующего понятийного аппарата педагогики с позиций представления об организованной терминологической системе. Представлена авторская трактовка таких понятий как «метод», «способ», «методика» и «технология» с адаптацией их к сфере образования. Определены их соотношение и взаимосвязь.

Метод, спосіб, методика, технологія як педагогічні поняття

Зроблено спробу уточнення існуючого понятійного апарата педагогіки з позицій представлення про організовану термінологічну систему. Представлено авторське трактування таких понять як «метод», «спосіб», «методика» і «технологія» з адаптацією їх до сфери освіти. Визначено їхнє співвідношення та взаємозв’язок.

Method, Process, Technique, Technology as Pedagogical Concepts

In attempt has been made to specie by the existing conceptual apparatus of pedagogies from the point of view of an organized terminological system. The author’s treatment of such concepts as «method», «process», «technique» and «technology» with their adaptation to the sphere of education is submitted. Their ratio and interrelation are determined.

Источник