Культура и человеческая деятельность

Естественная природа существует и изменяется по своим собственным законам. Материальные объекты «второй природы» тоже подчинены действию естественных законов, но не как явления культуры, а именно как материальные предметы. Чтобы эти предметы оставались явлениями культуры, они должны поддерживаться или воспроизводиться человеческой деятельностью. Парк, если за ним постоянно не ухаживать, зарастает и превращается в обычный лесок, здания требуют ухода и ремонта, любая техника, если она функционирует, имеет определенные сроки своей эксплуатации, а затем должна меняться. Следовательно, материальные объекты мира культуры не только созданы человеком, но неотделимы от человеческой деятельности вообще. Вне связи с ней они либо растворяются в природе, либо остаются памятниками умершей культуры, предметом изучения археологов и историков. И уже в этом качестве они включаются в культуру живую. Таким образом, сама «материальность» культуры отличается от материальности естественной природы своей неразрывной связью с человеческой деятельностью, которая включает в себя не только материальное, но и идеальное (духовное, интеллектуальное) начало, представляет собой их единство. Это свое качество она переносит и на создаваемые ею объекты. Материальные объекты культуры, так сказать, одухотворены человеческой деятельностью, которая придала им определенное содержание, наделила теми или иными функциями, вдохнула в них «душу» в виде определенного ценностного начала или смысла. Поэтому вся материальная культура на самом деле есть единство материального и идеального.

Это единство присуще и явлениям, принадлежащим к духовной культуре. К ней относятся разные виды искусства — музыка, живопись, художественная литература, а также этические ценности и нормы, системы философских идей, религиозные учения и т. п. Но чтобы эти творения человека стали доступны другим людям, они должны быть объективированы, то есть материализованы в действиях человека, в языке, устном или письменном, воплощены в каких-то иных материальных формах (например, на полотне художника, на пленке аудио- или видеокассеты). Значит, любые явления культуры соединяют в себе материальное и идеальное. Это обстоятельство и дает философии основание делать предметом осмысления культуру, как таковую, независимо от ее деления на материальную и духовную, имея в виду, что различие между ними с точки зрения сущностных характеристик феномена культуры чисто функциональное, а не принципиальное. Орудия труда и произведения станковой живописи созданы с различными целями и удовлетворяют разные общественные или личные потребности, но как творения человека они принадлежат культуре.

Итак, культура в своем предметном бытии зависит от человеческой деятельности, является ее продуктом, результатом. Деятельность завершается, реализуется, овеществляется в предметах культуры. И в то же время предметы культуры остаются таковыми не вне деятельности, не за ее пределами, а в самой деятельности человека. Так, художественное произведение, например книга, внешне — просто материальный предмет. Книга входит в жизнь культуры, когда ее читают, то есть когда она включена в духовную деятельность, является элементом этой деятельности. Истинное бытие культуры деятельностно, процессуально. И оно включает в себя ее предметное бытие. Культура вообще неотделима от человеческой деятельности.

Но продолжим приведенный пример. Прежде чем книга попадет к читателю, она должна быть написана. Создание книги и ее чтение — это разная деятельность. В первом случае речь идет о творчестве, во втором — об освоении. Правда, и в самом освоении культуры также имеется творческий момент. Следуя автору, читатель формирует в своем сознании образы героев книги, они вызывают у него те или иные эмоции, оценки и т. д. Поэтому говорится, что освоение уже функционирующей культуры есть процесс со-творчества, а не просто пассивного усвоения. Но все-таки исходной в культуре является культуротворческая, созидательная деятельность, результатом которой является нечто новое. Созданные в процессе творчества предметы культуры обладают одним существенным свойством — они уникальны, единственны, неповторимы. Потом они могут воспроизводиться, тиражироваться, но в культуру они входят как нечто уникальное. Этим творчество культуры отличается от серийного производства, где, напротив, существует стандарт, и задача в том, чтобы его соблюдать, точно копируя производимый предмет.

Произведения искусства, научные открытия, технические новации — все это продукты творческого труда. Его специфика в том, что художник, ученый опирается на все предшествующее развитие культуры и в кооперации с современниками продолжает процесс культуротворчества. Действительно, чтобы создать что-то новое в любой сфере деятельности, надо овладеть ее достижениями, то есть быть на высоте культуры своего времени. Это обстоятельство таит в себе огромные, хотя и исторически ограниченные достигнутым уровнем культуры возможности для развертывания сознательно целенаправленной и свободной творческой деятельности.

Вообще любая человеческая деятельность носит сознательный и целенаправленный характер. В этом одно из ее принципиальных отличий от действий животного. Но в творчестве сознательное начало деятельности сопрягается со свободой — свободой целеполагания, выбора средств, свободой проявления человеком своих способностей, качеств, своей «родовой сущности». Творческий труд — это не работа по заданной извне программе, навязанному регламенту, готовой схеме, а поиск нового, заранее неизвестного, созидание того, чего прежде не было. Без свободы творчества культура развиваться не может. И потому люди творческого труда так дорожат своей свободой и борются за свободу.

Единственным ограничителем этой свободы является сама культура. Иначе говоря, в процессе свободной творческой деятельности должна созидаться культура, то есть нечто представляющее общественный интерес, удовлетворяющее общественную потребность, имеющее общекультурное значение. Предмет культуры несет в себе некое всеобщее содержание. Любая культура представляет собой определенную системную целостность, имеет свои критерии и нормы и отторгает то, что им не соответствует. Не всякий рифмованный текст является поэзией, не всякий нарисованный предмет — произведением изобразительного искусства.

Процесс творчества воплощается в уникальном произведении. Всякое тиражирование осуществляется трудом, измеряемым стоимостью. Творческий труд не связан со стоимостными категориями. Этот труд есть социальная субстанция конкретного труда ученого, художника, конструктора, дизайнера и т. д. Его особенность — принадлежность к культуротворческому процессу, в котором невозможно (иногда — весьма трудно) заранее определить рабочее время, общественно необходимое для получения конечного результата.

Субъект, человек — центральная фигура всего процесса, он осуществляет эту деятельность, в ней проявляются его сущность, его активность. Не деятельность без субъекта, а деятельный субъект является носителем культуры. Он овладевает культурой и творит ее.

Итак, культура не сводится ни к предметам культуры, ни к деятельности как таковой. Культура не нечто внешнее человеку, ибо именно человек является носителем и субъектом культуры. Без человека предметы культуры превращаются просто в совокупность материальных объектов, а в присутствии субъекта созданное человеком становится культурой. Внешнее предметное «тело культуры» зависит от деятельности и ее субъекта. «Система культуры» включает в себя предметы культуры, человеческую деятельность и ее субъекта, носителя культуры.

В их единстве и существует феномен, именуемый культурой. Из такого понимания культуры отчетливо виден недостаток ее трактовки лишь как «второй природы»: она отражает только внешнюю объективную сторону культуры. Но культура укоренена в бытии человека как субъекта, созидающего «мир культуры». Это мир, в котором неотделимы друг от друга субъективное и объективное, материальное и идеальное, внутреннее и внешнее, причем любое внешнее выражение культуры есть проявление степени развития самого человека. Сам человек формирует себя в процессе своей деятельности и общения как культурно-историческое существо. Его человеческие качества есть результат усвоения им языка, приобщения к существующим в обществе ценностям, традициям, овладения присущими данной культуре приемами и навыками деятельности и т. д. Биологически же человеку дается лишь организм, обладающий определенным строением, задатками, функциями. Поэтому не будет преувеличением сказать, что культура представляет собой меру человеческого в человеке, характеристику развития человека как общественного существа. Бытие культуры — это бытие человека как субъекта, это его субъективная активность, деятельность, это созданный им материальный и духовный мир, это их единство и взаимосвязь.

Источник

Человеческая деятельность и культура

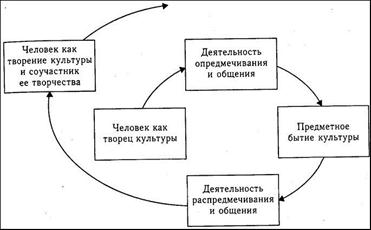

Культура связана с человеческой деятельностью, но не как ее определенным видом, а по способам деятельности, которые не врожденны индивиду, но которые им изобретаются, совершенствуются и передаются из поколения в поколение, благодаря обучению, образованию и воспитанию и предстающим перед нами в трех ликах: деятельности опредмечивания (воплощения), т.е. создания человеком «миров» искусственных объектов: «мира вещей», «мира идей» и «мира образов» (предметный мир культуры), деятельности распредмечивания (извлечения) тех человеческих качеств, которые хранятся в предметном мире культуры и деятельности общения людей, связывающем воедино процессы опредмечивания и распредмечивания.

Это значит, что в отличие и от природы, и от общества, и от самого человека, культура оказывается системой, образуемой взаимопревращением трех конкретных форм ее реального существования:

человеческой, в которой культура предстает как совокупность приобретаемых человеком, и человечеством, и каждым индивидом, а не биологически-врожденных ему качеств; предстает как культурный потенциал человека (и человечества, и личности), как мера гармонизации в нем биологического и социального, а сам человек выступает в качестве творца культуры и ее творения;

деятельностной, которая образуется совокупностью вырабатываемых людьми, а не инстинктивных, биологически-врожденных, способов деятельности; здесь культура выступает как способ человеческой деятельности – в деятельности распредмечивания, опредмечивания, общения людей;

предметной, которая охватывает всю «вторую природу», сотворенную и творимую ныне человеком (создаваемые человеком «миры» искусственных объектов: мир вещей, мир идей, мир образов), или – иначе — вещи, социальные институты, научные, идеологические, философские сочинения, художественные произведения, педагогические акты и игры; поскольку же в культурных предметах человек «опредмечивает» свои сущностные силы — потребности, желания, идеалы, мысли и переживания — они могут извлекаться из этих предметов и усваиваться каждым новым поколением и каждым индивидом в актах «распредмечивания» воплощенной в данных предметах культурной информации — знаний, ценностей, идеалов, умений… Так культура становится способом «внегенетического наследования» обретаемого человечеством опыта.[22]

Рис. 2. Полимодальная структура культуры

В этой трехмерности культура реально живет, функционирует и развивается как целостная система. Предметный мир — создаваемая людьми искусственная среда обитания — выполняет одновременно две функции: с одной стороны, он удовлетворяет сформировавшиеся человеческие потребности — окультуренные биологические (потребность в еде, в воспроизводстве рода) и чисто культурные по своему происхождению и сущности (духовные потребности), а с другой стороны, он служит внегенетической передаче из поколения в поколение аккумулированных в вещах, «опредмеченных» в них знаний, ценностей, идеалов, умений, социального опыта, самих культурных потребностей, накопленных историей человечества. Тем самым предметная модальность культуры — мир вещей — превращается в исходную модальность — культуру как совокупность не врожденных, а сформированных свойств человека.

Понимание культуры как особой формы бытия, производной от человеческой деятельности, открывает путь к анализу ее строения. Поскольку деятельность людей выступает в трех основных формах — материально-практической, духовно-теоретической и практически-духовной — художественной, постольку в целостном поле культуры исторически дифференцируются три соответствующие подсистемы — материальная культура, духовная культура и художественная культура (последнюю неправомерно отождествлять, как это часто делается, с эстетической культурой, потому что определенным эстетическим потенциалом обладают все сферы деятельности человека — и труд, и игра, и наука, и техника, и медицинская практика, и военная, и речь человека, и его манеры — все, что человек делает, он может делать красиво и некрасиво, изящно и грубо, и плоды его деятельности могут быть величественными и пошлыми, оцениваться как трагические и комические, художественная же деятельность есть особый — образный — способ воссоздания реальности, обращенный к нашему переживанию и тем самым дополняющий ваш жизненный опыт, позволяя каждому пережить то, чего он не может пережить в своей реальной жизни).

Системный подход к научному рассмотрению культуры предполагает взаимосвязь трех плоскостей ее анализа: элементно-структурной, функциональной и исторической. Характеристику культуры в элементно-структурной аналитической плоскости мы только что рассмотрели. Следующая ступень — анализ культуры в функциональном аспекте. Он включает в себя решение двух вопросов: какие объективные цели сделали необходимым рождение и историческое развитие культуры как функциональной системы и каковы механизмы ее функционирования, обеспечивающие достижение этих целей?

Поскольку культура живет и действует в реальном бытии человечества, функционируют пространственное и временное измерения бытия.

В пространственной плоскости роль культуры состоит в том, чтобы удовлетворять те потребности людей, которые она сама порождает, и одновременно формировать новые потребности, посредством этого окультуривая, облагораживая, одухотворяя, «возвышая» биологические нужды — в пище, отдыхе, сексуальных ощущениях и т.д. — и привнося в жизнь новые, чисто культурные: в чтении, слушании музыки, изучении наук, философском умозрении, путешествиях, интеллектуальном общении с себе подобными. В целом эту роль культуры можно определить как последовательное и всестороннее очеловечивание жизни человека.

Роль культуры во временной плоскости состоит в том, чтобы заменить утративший силу механизм генетического кодирования и передачи из поколения в поколение программ поведения и деятельности своими созданиями — предметными носителями, хранителями и трансляторами накапливаемого человечеством культурного опыта. Этот опыт охватывает все основные аспекты человеческой деятельности: — в него входят знания о мире, о человеке и о самом знании; ценности, приписываемые всему сущему, и вне культуры, и в ее собственном пространстве; проекты, предназначенные для претворения в жизнь как идеальные предвосхищения плодов деятельности, но остающиеся мечтами, фантазиями, невыполнимыми «моделями потребного будущего»; формы общения, способные объединить людей общими ценностями, проектами, знаниями; художественные образы, в процессе создания которых сливаются воедино все четыре вида деятельности и которые становятся одновременно и нераздельно знаниями-ценностями-идеалами-способами общения.

Что касается механизма реализации культурой внегенетического наследования, то он может быть описан двумя структурами. Первая представляет процесс передачи информации из поколения в поколение с помощью деятельности «опредмечивания» и «распредмечивания», по терминологии Г.Гегеля-К.Маркса. Они связаны с существованием самих культурных предметов, которые играют роль «генов культуры», поскольку в их материальных «телах» закодированы имматериальные данные — информация не только о том, зачем и как нужно оперировать предметом (ложкой, вилкой, ножом, топором, серпом, ружьем, автомобилем, компьютером. ), но и о том, почему те или иные предметы необходимы людям, как они будут соотноситься с другими предметами в культурной нише, в которой живут отдельный человек, группа людей, народ, человечество в целом. Следовательно, в жизни культуры каждый предмет двунаправлен: в пространстве культуры его направление определяется удовлетворением потребностей современников, во времени культуры — порождением потребностей потомков и общим развитием их интеллекта, тезауруса, духовного мира (рис. 3).

Рис. 3. Внегенетическое наследование с помощью деятельностей «опредмечивания» и «распредмечивания»

Эта схема иллюстрирует не только наличие трех модусов существования культуры, но и взаимопревращения одного модуса в другой. В самом деле, человеческая модальность, в которой культура выступает как целостное единство не наследуемых и не врожденных духовных качеств, а таких, которые обретаются человечеством в ходе его исторического развития и каждым индивидом — в ходе усвоения, освоения и присвоения более или менее широкого круга накопленных предками знаний, ценностей, идеалов и умений, — участвует в практической деятельности и в процессе ее превращается в деятельностную модальность, где культура предстает в виде выработанных человечеством, каждым его подразделением и каждым индивидом способов предметной деятельности. Ее плодом становится предметность культуры, в которой она обретает независимое от своих создателей, самостоятельное существование, делая возможным распредмечивание опредмеченного в ней интеллектуального и духовного содержания: знаний, ценностей, идеалов, умений, потребностей, интересов. Тем самым содержание предметов культуры превращается в ее человеческую модальность, обогащая ее воздействием новых и новых предметов.

Так культурные предметы становятся способными не только удовлетворять потребности людей, для которых они создаются, но и становятся «ненаследуемой памятью человечества», «генами культуры», в которых кодируется и транслируется из поколения в поколение вырабатываемый людьми опыт. Функционирование культуры превращается в ее развитие, треугольник предстает, как мы видим, классической диалектической спиралью.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник