- Основные виды и способы бурения

- Специфика колонкового бурения

- Веские достоинства и недостатки

- Особенности шнекового бурения

- Плюсы и минусы применения шнека

- Особенности пневмоударного бурения

- Преимущества и недостатки бурения с пневмоударником

- Характеристика шарошечного бурения

- Достоинства и недостатки шарошечного бурения

- Какой способ бурения выбрать?

- Технология бурения скважин на воду

- Основные термины

- Типы скважин

- Технология бурения скважин на неглубокий песок

- Конструкция скважин на песок

- Технология бурения скважин на глубокий песок

- Технология бурения скважин на известняк

- Конструкция скважин на известняк

Основные виды и способы бурения

Сегодня практически все скважины бурятся механизированным способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на поверхность одним из двух способов: сухим, когда когда разращенная порода транспортируется на поверхность из скважины, при помощи механизмов или воздуха и гидравлическим, когда он вымывается водой.

Существует два основных метода бурения: с отбором керна — колонуовый, сплошным забоем — шнековый, пневмоударный и шарошечный.

Мы выделяем 4 основных вида бурения, широко применяемых для сооружения скважин в различных сферах:

Каждый вид бурения имеет свои особенности и выполняется специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой метод необходимо применять в каждом конкретном случае.

Специфика колонкового бурения

Колонковое бурение – механический вращательный метод, при осуществлении которого глинистый или плотный песчаный грунт извлекается в виде керна цилиндрической формы.

Вверху колонкового бурового снаряда расположено приспособление для присоединения штанг, необходимых для наращивания буровой колонны. Внизу – коронка, вид которой подбирается в зависимости от категории подлежащего бурению грунта.

При проходке колонковым методом грунт разрушается кольцеобразной коронкой. Внутренняя часть керна при этом сохраняется в не разрушенном виде. Для облегчения процесса бурения по твердым и полутвердым суглинкам, глинам, скальным породам на забой подается промывочная жидкость.

Шлам с забоя иногда удаляют промывкой – нагнетанием в ствол выработки большого количества воды. Чаще всего промывку заменяют продувкой сжатым воздухом, поставляемым компрессором внутрь трубы.

Бурение колонковым способом используется в следующих случаях:

- геологоразведка полезных ископаемых;

- бурение разведочных скважин;

- устройство водоносных скважин любой глубины, в том числе безфильтровых скважин в скальных породах.

По эффективности колонковый метод несколько уступает шнековому способу бурения водозаборных скважин. Шнеком бурят быстрее, но он не позволяет полностью освободить ствол от пробуренной породы. Иногда их используют в паре или комбинируют. А уж если приведется, то шнеком проходят первые несколько метров.

Веские достоинства и недостатки

В сравнении с шарошечным способом механического бурения, колонковое производится довольно быстро, значительно сокращая время проведения работ. Главный его недостаток – невозможность подъема рыхлых грунтов и насыщенных водой галечников. Медленно продвигается по скальным породам.

К достоинствам колонкового бурения относят:

- технология осуществляет вынос на поверхность кернового материала, это позволяет определить состояние геологии в данной местности, что поможет обосновать наличие или отсутствие здесь месторождений полезных ископаемых.

- высокую производительность и возможность бурить скважины глубиной свыше 100 м;

- сокращение нагрузок на соединения бурового инструмента и привод буровой колонны за счет небольшой площади разрушения породы путем обуривания (вырезания) керна;

Главный недостаток колонковое бурение – быстрым методом колонковое бурение не назвать, т.к. способ с отборкой керна требует через каждый интервал керноприемной трубы разбирать буровой став. Кроме того, в ходе процесса колонка затупляется очень быстро, так как она сильно перегревается при работе с твердыми породами.

Особенности шнекового бурения

Этот тип бурения сегодня наиболее часто используется при устройстве водоносных скважин в частных хозяйствах. Особенностью шнекового бурения является то, что разрабатываемая порода полностью удаляется из створа скважины без привлечения дополнительного оборудования.

Инструмент -транспортируемый разрушенную породу на поверхность скважины называю шнеком. Переставляет собой несущую трубу с присоединительными замками, обваренную ребордой. Породоразрушающим инструментом выступает долото с впаяными или сменными элементами твердого сплава. Под давлением долото разрушает и скалывает породу, которая далее по реборде транспортируется к устью скважины. Часто применяют в комбинации с колонковым бурением, когда керн необходимо отобрать с заданой отметки.

Бурение с использованием шнека не требует больших усилий и финансовых затрат, поэтому сфера применения данного способа достаточна широка: геологоразведочные скважины, прокладка коммуникаций, устройство буронабивных скважин и частично бурение на воду.

Метод подходит для разработки водоносных скважин глубиной до 30 м на мягких и рыхлых грунтах и до 20 м на средне-плотных. После проходки шнеком и установки обсадки, ствол скважины обязательно очищается желонкой от неизвлеченной породы.

Шнек категорически не подходит для работы в скальных породах! Его используют для частичной проходки скважин до 120 м, при этом данный метод комбинируется с другими: шарошечным , ударно-канатным, колонковым.

Плюсы и минусы применения шнека

Шнековый метод бурения позволяет произвести устройство скважины максимально быстро, при условии, что размер шнека и угол наклона долота были подобраны правильно.

К достоинствам шнекового бурения относят:

- высокая скорость углубления в грунт без технологических остановок;

- нет необходимости делать промывку ствола скважины;

- нет необходимости поднимать на поверхность первое звено и разбирать/собирать буровую колонну как при колонковом методе.

Главным недостатком шнекового бурения можно считать невозможность работы на сыпучих и очень твёрдых грунтах, но в то же время шнек – идеальный инструмент для бурения в суглинистых, смешанных (глина и супесь) и мягких глинистых грунтах.

Ещё один недостаток, ограничивающий применение шнека для устройства водоносных скважин – необходимость применять ударно-канатный способ для очистки ствола от осыпавшейся породы.

Особенности пневмоударного бурения

Бурение с пневмоударником относится к технологиям ударно-вращательного бурения и наиболее широко применяется в сфере инженерно-геологических изысканий, а также для бурения водозаборных скважин. С помощью бурения с пневматическим инструментом можно выполнять горные выработки вертикальных и направленных скважин в грунте до 10 категории буримости.

Главная отличительная особенность методики – для разрушения породы используется одновременно ударное и вращательное действие, выполняемые соответственно пневмоударником и вращателем буровой установки.

Рабочим органом станка является погружной пневмоударник. С помощью клапанного устройства сжатый воздух, поступающий по буровой штанге, приводит в поступательно-возвратное движение ударник, наносящий удары по хвостовику буровой коронки. Одновременно вместе со штангой вращается пневмоударник; вращатель расположен вне скважины. Буровые сколы удаляются из скважины сжатым воздухом.

Преимущества и недостатки бурения с пневмоударником

Основные преимущества бурения с пневматическим молотком – высокая скорость создания скважин, эффективная очистка от шлама, возможность работать на скальных трещиноватых породах и отказаться от расходов на бентонит и доставку воды для промывки.

Так же преимуществам мы отнесем:

- Цикл бурения в разы меньше по времени ранее рассмотренных. Технология бурения с пневмоударником дает возможность выполнять создание скважин значительно быстрее, чем при бурении с промывочной жидкостью. Основная причина – скорость движения воздушного потока значительно больше скорости перемещения промывочного раствора;

- Попутная очистка скважины в процессе бурения. Вынос шлама достигается движением мощного восходящего потока воздуха в зазоре между бурильной колонной и стеной скважины;

- Нет необходимости в использовании промывочного раствора, для изготовления которого необходимо приобретать бентонит и организовывать транспортировку воды к месту работ;

- Быстрая и удобная смена бурового инструмента.

К недостаткам бурения пневмоударным способом можно отнести, потребность в большом объеме сжатого воздуха, возможен прихват буровой колонны при бурении водоносных горизонтов и пород повышенной трещиноватости. Следует обеспечить устойчивость стенок скважины.

Характеристика шарошечного бурения

Шарошечное бурени — вращательный способ бурения скважин с использованием в качестве породоразрушающего инструмента шарошечного долота. Вращатель приводится в движение от двигателя автомобиля или отдельно установленного электродвигателя посредством приводного вала.

Разработанный грунт вымывается из забоя скважины методом прямой или обратной промывки. Промывочный раствор может подаваться как самотёком, так и насосной станцией.

Шарошечное бурение применяется для разработки скальных и полускальных грунтов при устройстве глубоких скважин до 150 м. Буровая установка с правильно подобранным долотом и утяжеленными бурильными трубами отлично справляется со скальными породами.

Специалисты-буровики рекомендуют использовать этот метод бурения при соблюдении следующих условий:

- Гидрогеологический разрез участка изучен достаточно хорошо. Известно, что бурить предстоит скальные породы. Известен уровень залегания водоносной зоны в коренных породах.

- Подземная вода обладает характерным для артезианских скважин напором

- Имеется возможность бесперебойной доставки технической воды для промывки скважины.

Достоинства и недостатки шарошечного бурения

Данный метод бурения имеет следующие преимущества:

- высокое качество вскрытия водоноса в коренных скальных породах;

- возможность устройства скважины большого диаметра;

- высокая скорость бурения, небольшие затраты энергоресурсов.

Существенным недостатком шарошечного бурения можно назвать необходимость организации промывки скважины.

Какой способ бурения выбрать?

Подводя итоги, можно сказать, что:

- Колонковое бурение целесообразно использовать для проходки в пластичных глинистых грунтах. Колонковый способ подходит для устройства большинства водозаборных выработок, при необходимости используется в паре с ударно-канатным.

- Шнековое бурение по сфере применения схоже с колонковым методом. От него отличается некачественной очисткой ствола, требует обязательного использования желонки или долгосрочной промывки скважины перед эксплуатацией.

- Шарошечное бурение – оптимальный вариант для пробивки стволов скважин в скальных грунтах.

- Пневмоударное бурение является наиболее эффективным при работе с трещиноватыми, твердыми и сухими породами.

Стоимость разработки скважины с использованием того или иного метода бурения во многом зависит от того, какое оборудование применяется, а также от категорий пройденных пород по буримости.

Источник

Технология бурения скважин на воду

Для автономного водоснабжения загородного участка необходимо выполнить комплекс работ по бурению скважины на воду и монтажу насосного оборудования.

Процесс создания скважины для отдельно взятого региона всегда имеет свои особенности. В данной статье мы разберем технологию бурения скважин на воду в Московской области.

Основные термины

Бурение – это процесс сооружения скважины по средствам разрушения горной породы.

Скважина – это цилиндрическая горная выработка, сооружаемая с помощью специальных инструментов, для которой характерны большая длина и малый диаметр. Основными частями скважины является устье – 1, ствол – 2 и забой – 3 (рисунок 1).

Дебит скважины (не путать с бухгалтерским дебЕтом) – объем воды, который можно добывать из скважины за единицу времени. Измеряется в л/с или м 3 /ч. Самый важный параметр для подбора водоподъемного оборудования и бесперебойной работы источника.

Скважина на воду бурится непосредственно до водоносного горизонта и в зависимости от глубины и дебита является отличным источником воды, как для хозяйственно-бытовых, так и для промышленных целей.

Рисунок 1. Схема скважины

Скважина на воду, как и любая другая, является сложным техническим сооружением и от соблюдения технологии бурения, а так же правильности выбора конструкции скважины, зависит ее производительность, срок службы и качество воды.

Определяющими факторами при выборе технологии бурения водозаборной скважины являются глубина залегания подземных вод, а так же горные породы, слагающие разрез в месте бурения. Правильно выбранная технология позволит пробурить скважину в минимальные сроки, исключить аварии и осложнения в процессе бурения, а главное, получить максимальный дебит, соответствующий данным геологическим условиям.

Типы скважин

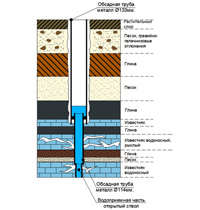

Водяные скважины можно разделить на три основных типа, в зависимости от целевого водоносного горизонта (рисунок 2):

- неглубокий песок;

- глубокий песок;

- известняк (артезианский водоносный горизонт).

Рисунок 2. Расположение водоносных горизонтов

В Московской области расположение водоносных горизонтов колеблется в следующих интервалах:

- первый (неглубокий песок) – 10 – 30 м;

- второй (глубокий песок) – 40 – 90 м;

- третий (известняк) – достигает отметки 220 м.

Скважины на известняк — водоносный комплекс палеозойских каменноугольных отложений, который питает Московскую область и делится на несколько горизонтов:

- серпуховской (нижний карбон);

- подольско-мячковский (средний карбон);

- каширский (средний карбон);

- касимовский слой (верхний карбон);

- гжельский (верхний карбон).

Московская область разделена на следующие водоносные районы:

- южный – уровень воды находится на глубине 10 – 70 м, глубина скважин от 40 до 120 м;

- юго-западный – имеет небольшой дебит, глубина скважин в среднем 50-70 м;

- центральный район – самый большой по площади, воды преимущественно карбонатные, карбонатно-сульфатные;

- восточный — глубина залегания водоносного горизонта – 20 – 50 м, воды сильно минерализованы.

Оценка состояния подземных вод Московской области значительно осложнена большой интенсивностью их использования на относительно ограниченной территории.

Хотя население г. Москвы практически на 100% обеспечивается поверхностными водами, то в области же наоборот, большинство объектов водопотребления используют подземные воды. При этом с каждым годом растет число автономных потребителей – это новые коттеджные поселки, промышленные предприятия и дома отдыха.

По данным на 2011 г. потенциал водных ресурсов Московской области составляет 11.3 млн. м 3 /сут. Наибольшая эксплуатационная плотность водоотбора (до 2 л/с на км 2 ) расположена в центральной части региона.

В результате высокой интенсивности потребления подземных водных ресурсов на территории области образовалась обширная депрессионная воронка, которая неравномерно охватывает различные водоносные горизонты, а центр ее расположен в г. Москве.

Технология бурения скважин на неглубокий песок

В Московской области водоносные пески залегают на глубине 10 – 30 м, дебит таких скважин составит до 1 м 3 /ч, чего вполне достаточно для обеспечения небольшого загородного участка. Хотя при правильном инженерном решении такая скважина вполне способна обеспечить небольшой загородный дом. Для этого необходимо использовать накопительную емкость, в которую скважинный насос будет закачивать воду из скважины, а еще один поверхностный насос доставлять воду непосредственно потребителю.

Бурение на неглубокий песок возможно в Волоколамском, Воскресенском, Егорьевском, Мытищинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Раменском, Рузском, Солнечногорском районах, подробнее — бурение скважин на воду. Первый водоносный горизонт в этих районах располагается на глубине 10 — 30 м, дебит скважин от 0.5 до 1 м 3 /ч. Однако в силу высокой плотности промышленных объектов во многих районах качество воды верхних водоносных горизонтов не высоко.

Достоинствами скважин на первый водоносный горизонт является:

- небольшая стоимость;

- быстрый процесс бурения;

- возможность эксплуатации с применением недорогого вибрационного насоса.

Недостатки скважины на неглубокий песок:

- относительно небольшой срок службы;

- небольшой дебит;

- нестабильное качество воды;

- зависимость уровня воды от сезонных колебаний и соседних водоразборов.

Так же необходимо отметить, что фильтр песчаной скважины необходимо периодически промывать из-за его заиливания. Замене такой фильтр не подлежит, поэтому при выходе его из строя придется бурить новую скважину. Несмотря на наличие фильтра, сложно обезопасить систему водоснабжения песчаной скважины от попадания частиц песка, что может значительно сократить срок службы скважинного насоса.

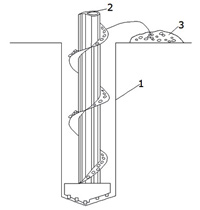

Для бурения неглубоких скважин по рыхлым породам наиболее популярно шнековое бурение. Шнек представляет собой трубу со спиральными лопастями (рисунок 3).

Рисунок 3. Буровой шнек

Буровой шнек по своей конструкции напоминает штопор, благодаря чему бурение происходит за счет вращательного процесса с погружением в грунт и выемкой выбуренной породы на обратном ходу (Рисунок 4).

Бурение шнеком выполняют при помощи установок на грузовых и легковых автомобилях. Вкручивать шнек в землю можно и вручную, так же с использованием электропривода или мотобура. Ручное бурение позволяет получить воду на участке самостоятельно, однако бурение при помощи электропривода хотя и затратное, но позволяет значительно облегчить и ускорить процесс.

Бурение при помощи шнека возможно только по мягким породам. Если на пути встретятся скальные породы, дальнейшее бурение будет невозможно. Увеличивать длину шнека можно используя стыковки с дополнительными шнеками или штангами.

1 – ствол скважины, 2 – шнек, 3 – выбуренная порода.

Рисунок 4. Схема роторного бурения при помощи шнека

По окончанию бурения стенки скважины укрепляются обсадной трубой. Конструкция скважины на неглубокий песок представляет собой одну обсадную колонну с перфорированной фильтровой частью.

Для обсадки водяных скважин на песок применяют трубы двух видов:

Классическим решением для обсадки водяной скважины являются трубы из черной стали. Имея толщину стенки 4,5 мм, стальная труба сохранит целостность 10-30 лет, выдерживая любые подвижки грунтов, и при этом не добавит в воду ничего, кроме ржавчины. Однако наличие ржавчины (трехвалентного железа) в воде не является большой проблемой, она легко удаляется при помощи обычного бытового фильтра. Единственный вред, который может нанести ржавчина – это вред насосу, при условии, что он рассчитан только на чистую воду.

Главным недостатком стальных труб является высокая стоимость, поэтому для обсадки скважин на неглубокий песок с относительно небольшим сроком службы использование стальных труб не всегда является целесообразным.

Альтернативой для обсадки неглубоких скважин являются трубы из пластика – нПВХ, ПНД.

Главными плюсами труб из пластика являются неподверженность коррозии и отсутствие каких либо добавок в воду, а так же низкая цена, относительно стальных труб.

Недостатком — их низкая прочность.

В скважинах на песок обязательно применение фильтра. Фильтровая зона, впрочем, как и сама эксплуатационная труба, не подлежит замене, поэтому фактически срок службы скважины зависит от срока службы фильтра. Так же качество и конструкция фильтра играют определяющую роль, в каком количестве воду будет давать скважина.

Конструкция скважин на песок

Классическая конструкция скважины на глубокий и неглубокий песок одинакова и представляет собой обсадную трубу с фильтром. Фильтр может быть установлен «впотай» (рис. 5) или выполнен на обсадной трубе (рис. 6).

Рисунок 5. Конструкция песчаной скважины с фильтром «впотай». Рисунок 6. Обычная конструкция скважины на песок.

Конструкция фильтра для скважины на песок достаточно проста, поэтому определяющее значение в выборе фильтра имеет качество материала, из которого он изготовлен.

Состоит фильтр из следующих элементов (рисунок 7):

- перфорированная основа — 1;

- каркас фильтрующего слоя — 2;

- непосредственно фильтрующий слой – 3.

Рисунок 7. Фильтр для скважины на песок

Главным преимуществом конструкции скважины с кондуктором и установленным «впотай» фильтром (рисунок 5), является надежная изоляция попадающей в скважину воды от поверхностных загрязнений, что невозможно при обычной однотрубной конструкции.

Хотя, в силу технологической сложности данный фильтр и обходится дороже, но он обеспечивает лучшее качество воды, а главное поддается замене, что значительно выгоднее, чем бурить новую скважину.

Главным недостатком такой технологии является сложность установки надежного сальника, предназначенного для предотвращения проникновения песка в скважину и изоляции интервала между рабочей и фильтровой колонной.

Ограничением для установки фильтра «впотай» является наличие мелких пылеватых песков в водоносном слое из-за невозможности создания гравийной обсыпки фильтра, а потому небольшим снижением дебета скважины из-за использования мелких сеток.

Однако в пластах крупнозернистых песков и галечника данная технология возможна, в том числе и в Московской области.

Самая распространенная конструкция скважины на песок в Московской области представлена на рисунке 6.

По типу фильтрующего слоя применяют фильтры трех видов:

- каркасно-стержневые;

- сетчатые;

- комбинированные.

Наиболее эффективными являются каркасно-стержневые фильтры из нержавеющей стали, однако у таких фильтров высокая стоимость. Достаточно хорошую эксплуатационную характеристику имеют сетчатые фильтры из нержавеющей стали, при этом имея гораздо более низкую себестоимость, чем каркасно-стержневые. К тому же сетчатый фильтр можно устанавливать на трубы ПВХ. Благодаря этому такой фильтр является оптимальным для скважин на неглубокий песок.

Фильтры с полимерной сеткой тоже используют, но технологически они уступают металлическим сеткам, так как хуже выдерживают внешние нагрузки.

Фильтр с напылением ПВД (полиэтилен высокого давления) представляет собой перфорированную трубу с размещенным на ней специальным волокнисто-пористым материалом.

Данное покрытие отлично защищает скважину от проникновения из водоносного горизонта твердых частиц, в том числе пылеватых песков. При этом данный фильтр способен обеспечить хорошую проницаемость на обводненных песках, благодаря пористости материала.

Напыление ПВД состоит из трех слоев:

- поддерживающего – крупноячеистого;

- рабочего – среднеячеистого;

- защитного – мелкоячеистого.

Преимуществом данного фильтра является его универсальность: равноценно работает в щелочной и кислой среде, экологически безопасен и не токсичен, не выделяет в воду химических элементов, защищен от солей жесткости. Благодаря волокнисто-пористому барьеру прекрасно защищает скважинный насос от любых механических примесей.

Для повышения дебита скважины, увеличения срока работы фильтра, уменьшению процесса кольматации (заиливания) выполняют гравийную обсыпку фильтра (рис. 8).

Рисунок 8. Гравийная обсыпка фильтра

Гравийную обсыпку можно выполнить только при роторном бурении с промывкой. В некоторых случаях вместо гравия возможно использование крупнозернистого песка. Прослойка гравия между фильтром и водоносным песком увеличивает площадь фильтра, предотвращает попадание пылеватых песков, снижает абразивное воздействие песка на сетку и продлевает срок работы фильтра в несколько раз.

Результативное бурение скважин на песок осуществимо при соблюдении вышеуказанной технологии и использовании высококвалифицированных кадров.

Технология бурения скважин на глубокий песок

В некоторых районах Московской области ближайший водоносный горизонт располагается на глубине больше 30 м.

Например, в Клинском районе Московской области не везде есть неглубоко залегающие водоносные пески. При этом скважины, пробуренные на глубокий песок (от 40 м), дают дебит до 2 м 3 /ч. Так же скважины на глубокий песок бурят в Истринском, Солнечногорском, Дмитровском, Пушкинском и Сергиево–Посадском районах.

Для примера, в Ярославской и Белгородской области почти не бурят скважины на известняк, в связи с тем, что залегают водоносные известняки достаточно глубоко, на 150 – 250 м. Соответственно такие скважины требуют более сложной конструкции, применения двух-трех обсадных колонн разного диаметра, а так же более мощного скважинного оборудования.

Скважины на глубокий песок имеют ряд преимуществ перед неглубокими, а так же артезианскими скважинами:

- дебит скважин на глубокий песок выше, чем на неглубокий (1,5 – 2.5 м 3 /ч);

- качество воды лучше (стабильней), чем в неглубоких скважинах;

- время бурения и стоимость ниже, чем для артезианских;

- в отличие от бурения глубоких артезианских скважин, не требуется лицензия на недропользование.

Однако проблемы с использованием фильтра для песчаной скважины остаются те же, что и для неглубоких песчаных скважин.

Наиболее оптимальным методом для проходки скважины на глубокий песок является роторное бурение.

Бурение роторным способом выполняется с помощью рамной буровой вышки, на которой крепится подъемное оборудование, обеспечивающее возможность поднимать и опускать бурильную колонну. Установка роторного бурения может быть выполнена на базе автомобиля (рисунок 9).

Рисунок 9. Установка роторного бурения

При роторном способе бурения горная порода разрушается вращающимся долотом, на которое подается осевая нагрузка от ротора при помощи бурильной колонны, которая состоит из бурильных труб, соединенных между собой муфтами. Верхний вал колонны через вертлюг, обеспечивающий свободное вращение груза, подвешен к талевой системе. Данная система обеспечивает подачу буровога раствора по бурильным трубам на долото. В результате выбуренная порода (шлам) поднимается на поверхность вместе с буровым раствором.

Схема роторного бурения представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Схема роторного бурения.

1 — долото, 2 — бурильная колонна, 3 — бурильная труба, 4 — пол буровой установки, 5 — ротор, 6 — лебедка, 7 — ведущая бурильная труба, 8 — вертлюг, 9 — крюк, 10 — талевый блок, 11 — кранблок.

Технология бурения скважин на известняк

В пределах Московской области водоносные известняки залегают крайне неравномерно, от 20 м на юге, до 200 м на севере, однако наиболее распространено распространение артезианского горизонта на глубине свыше 100 м.

Благодаря большой глубине залегания артезианских вод и, соответственно, высокому пластовому давлению водяная скважина на известняк может быть напорной, иногда самоизливающейся.

Преимущества артезианской скважины:

- возможность бурения в любом месте;

- стабильное качество воды;

- долгий срок эксплуатации;

- высокая производительность.

Недостатки артезианской скважины:

- технологическая сложность бурения;

- высокая стоимость бурения;

- возможна высокая минерализация воды;

- юридическим лицам необходима лицензия на пользование недрами.

Благодаря повсеместности распространения водонасыщенных известняков, а так же высокому дебиту артезианских скважин, такая скважина является оптимальным решением для монументальных строений, жилищных кооперативов, а так же промышленных целей.

Бурение артезианских скважин является достаточно сложным процессом, в связи с глубиной и твердостью горных пород. В зависимости от геологических условий в разных районах Московской области в процессе бурения возникают те или иные проблемы.

В Волоколамском районе трудности могут создать отложения гранита, встречающиеся вблизи Сычево и Чередово. Хотя в ряде населенных пунктов водоносные известняки расположены не глубоко, от 30 до 50 метров. Так же не глубоко залегают водоносные известняки вблизи русла Москвы-реки в Воскресенской районе. В Каширском районе первые известняки залегают на глубине порядка 40 м, однако они не обладают достаточной водоотдачей и лишь осложняют дальнейшее бурение до водонасыщенных карбонатных пород, расположенных на глубине 70 – 140 м. К тому же в разрезе встречаются неустойчивые породы, что приводит к увеличению расхода бурового раствора. Необходимо выбирать обсадных трубы большего диаметра для перекрытия этих пород. В Лотошинском, Рузском и Одинцовском районах бурение осложняется попадающимися в породе валунами. В разрезе пород Чеховского района встречаются осыпающиеся породы известняка, требующие надежной металлической обсадки.

Оптимальным решением для бурения артезианских скважин является роторное бурение. Благодаря одновременному воздействию на породоразрушающий инструмент осевой нагрузки и крутящего момента, производительность бурения значительно повышается.

Гидроударное бурение подходит для пород V-XII категории. Гидроударник устанавливается между колонковым набором и бурильными трубами. По средствам бурильных труб на долото подается буровой раствор и вращение. Промывочная жидкость удаляет шлам с забоя, охлаждает долото, а так же является приводом ударной машины. При увеличении расхода бурового раствора возрастает энергия единичного удара, что приводит к увеличению интенсивности разрушения породы.

В относительно мягких породах увеличение скорости осевой нагрузки увеличивает скорость бурения, а в твердых абразивных породах при повышении осевой нагрузки повышается износ породоразрушающего инструмента.

В твердых породах целесообразно применение пневмоударника. Пневмоударное бурение является разновидностью ударно-вращательного, с применением погружного бурильного молотка – пневмоударника, работающего на энергии сжатого воздуха. Поршень-боек пневмоударника наносит поступательно-возвратные движения по хвостовику, являющемуся частью долота, которое вращается вместе с пневмоударником. Очищение забоя от выбуренной породы происходит с помощью продувки скважины. По мере углубления скважины буровой снаряд наращивается.

Схема пневмоударного бурения представлена на рисунке 11.

Рисунок 11. Схема пневмоударного бурения

1 – долото, 2 – пневмоударник, 3 – буровой инструмент, 4 – вращатель с электромотором, 5 – механизм подачи, 6 – шланг подачи сжатого воздуха, 7 – компрессор, 8 – пульт управления.

Конструкция скважин на известняк

Конструкция скважины на известняк может быть четырех видов:

- классическая – включает в себя обсадную трубу, доходящую до водоносного известняка, а далее открытый ствол меньшего диаметра (подходит для крепких известняков);

- с двойной обсадкой – состоит из обсадных труб двух диаметров: большего в верхней части до водоносного горизонта и меньшего в водоносном горизонте (рисунок 12);

- с кондуктором – применяется, когда необходимо отсечь четвертичные отложения обсадной трубой большего диаметра;

- телескопическая – конструкция состоит из трех и более обсадных колонн разного диаметра, где каждая последующая колонна диаметром меньше предыдущей, применяется в районах со сложной геологией, чтобы отсечь неустойчивые и водоносные породы.

В зависимости от геологического разреза района бурения, глубины залегания водоносного пласта предпочтительнее та или иная конструкция скважины или комбинация нескольких конструкций.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Пример 1: Классическая двухтрубная конструкция с пластиком.

Рисунок 12. Конструкция скважины с двойной обсадкой

Технологию бурения можно описать следующим образом:

- Пробурив растительный слой, толщу песка с включениями гравия, толщу глины, доходим до известняка (см. рис. №12). По характеру бурения, скорости проходки, визуальному контролю разбуренной породы, поднятой (вымытой буровым раствором) на поверхность, определяем литологический разрез.

- Немного подбуриваем известняк, поднимаем инструмент.

- Производим обсадку металлической трубы на кровле известняка.

- Меняем долото, промываем ствол скважины от бурового раствора. Использовать для дальнейшего бурения необходимо чистую воду (без бентонита).

- Продолжаем бурение по известняку внутри металлической трубы.

- Пройдя слой сухого известняка, доходим до трещиноватого, водоносного известняка. Трещины в известняке можно определить по поглощению (провалу) циркулирующей воды во вскрытую трещину. Буровой инструмент тоже может провалиться на 10-15 см.

- Поднимаем буровой инструмент, меняем долото на меньший диаметр.

- Продолжаем бурение, вскрываем трещиноватый известняк, внимательно контролируем процесс, чтобы определить наличие в известняке прослоек мергеля, глин, песка, если таковые будут.

- Вскрыв 5,10 или 20 метров водоносного известняка, производится обсадка пластиковой трубы. Глубину вскрытия известняка определяет буровой мастер по косвенным признакам, в зависимости от мощности, толщи, водоносного горизонта, необходимого количества воды и литологических особенностей.

Поскольку прослоек глин и песка в известняке нет, известняк труднобуримый, неразрушенный, пластиковую трубу обсаживаем до водоносного известняка, трещины вскрываем открытым стволом.

Пример 2: Однотрубная конструкция с осложнениями.

Рисунок 13. Однотрубная конструкция скважины

Процесс бурения до известняка описан в примере №1. При бурении по известняку и построению водоприемной части есть отличия. Давайте их рассмотрим.

Если не перекрыть глину и песок в известняке и собрать конструкцию как в 1-ом примере, мы получим мутную воду с песком.

Она может идти постоянно или возникать после перестоя (отсутствия разбора воды из скважины).

Буровой мастер, не внимательно отслеживающий процесс бурения, может не заметить прослойку глины и песка, собрав конструкцию как в примере №1. Выполнив опытную откачку и обнаружив муть и песок, будет вынужден демонтировать пластик, установить металлическую трубу меньшего диаметра для перекрытия прослойки песка. Обязательно герметизируется переход между трубами пакером для исключения возможности поступления мутной воды с песком по переходу между трубами.

Рисунок 14. Конструкция скважины с осложнениями в процессе бурения.

Прослойку глины можно перекрыть пластиковой трубой, прослойку песка пластиковой трубой перекрыть проблематично. Поэтому используется металлическая труба меньшего диаметра. Если начальная труба Ø133 мм, то внутрь устанавливают трубу Ø114 мм. В трубу Ø114 мм влезает ПНД труба диаметром 94 или 90 мм, в 94 трубу можно установить скважинный насос диаметром 3 дюйма (76 мм). В ПНД Ø90мм – насос с нормальными напорными характеристиками установить уже не получится.

Рисунок 15. Конструкция «телескоп».

При формировании уровня воды выше перехода 133-114 (не меньше чем 15-20 метров, для возможности установки насоса выше перехода), можно собрать конструкцию с пластиком – 90 (94) ПНД внутри 114 металла и 117 внутри 133 (см. рисунок №14).

Давайте рассмотрим технологию бурения скважины с учетом наличия в разрезе неустойчивых пород. Рассмотренная ниже ситуация характерна для глубоких скважин (150-200 м), разрезов с валунами и скважин с промежуточными водоносными горизонтами. С целью поинтервального укрепления пластов применяется конструкция «телескоп» (рисунок №15).

Заказчик ставить задачу – пробурить скважину на известняк и собрать конструкцию 133/117.

Порядок работ следующий:

- Начинаем бурить скважину под 133 металлическую трубу долотом 146 или 155 (161) мм. Но, не дойдя до известняка, встречаем в разрезе валуны вместе с водоносным песком.

- При бурении ниже валунов начинаются прихваты инструмента – выпадают камни на направляющую с долотом и заваливают его, мешают продолжать дальнейшее бурение, блокируют, не дают поднять инструмент из ствола скважины.

- При попытке согласовать установку кондуктора с заказчиком, он не дает разрешение на увеличение стоимости скважины и готов к результату без пластика. Принимаем решение изолировать неустойчивые породы, установив в разбуренный ствол трубу диаметром 133 мм.

- Дальнейшее бурение продолжаем внутри трубы долотом 124 мм.

- Дойдя до известняка, устанавливаем металлическую трубу 114 мм. Герметизируем переход между трубами пакером, для исключения перетока грязи и воды в щель между трубами.

- Промываем ствол скважины от бурового раствора. Разведываем дальнейший разрез в известняке долотом 76 мм на чистой воде.

- При вскрытии известняка обнаруживаем в нем прослойки глин, верхняя часть водоносного известняка разрушена.

- Принимаем решений изолировать прослойки глин глухой металлической трубой Ø89 мм, а разрушенный известняк оборудовать перфорированной трубой.

- Для этого разбуриваем вскрытый известняк долотом 98 мм — до крепкого известняка. Поднимаем буровую колонну и производим обсадку 89 трубы.

- В крепком известняке водоприемную часть оставляем открытым стволом Ø76 мм.

В такой ситуации конструкцию с пластиком собрать не представляется возможным. Так как вода сформировалась на уровне 114 трубы, ниже находится металл Ø89 мм. В 89 трубу не влезает ПНД труба, в которую можно установить насос. Заказчик будет поставлен перед фактом, что реализовать запланированную конструкцию 133/117 не удалось. Стоимость скважины будет пересчитана. Срок работы, получившийся скважины, будет значительно меньше запланированных 40- 50 лет.

Именно поэтому, мы рекомендуем использовать начальную трубу Ø159 мм или использовать кондуктор в районах со сложной геологией. Это более результативно и долговечно, позволяет практически при любом осложнении собрать конструкцию с пластиковым вкладышем внутри трубы — смотри рисунок №16.

Рисунок №16. Конструкция скважины с кондуктором.

Обращаясь в буровую компанию необходимо четко ставить задачу по дебиту скважины, диаметру планируемого насоса, его мощности.

Специалисты начинают планировать конструкцию скважины с фильтра и прифильтровой зоны в зависимости от литологического разреза и мощности водоносного горизонта. То есть начинают планировать конструкцию снизу вверх, а не наоборот.

Если говорить про начальные диаметры и усредненные параметры скважины с хорошей геологией, то примерно можно назвать следующие значения:

- Труба Ø133 мм – обеспечит дебит до 3 м 3 /ч, подойдет для обеспечения водой одного или двух коттеджей;

- Труба Ø 159 мм – обеспечит дебит до 8 м 3 /ч, вариант для большого дома с дополнительными строениями или для нескольких домовладений;

- Труба Ø 219 мм – обеспечит дебит до 15-40 м 3 /ч, такие скважины являются промышленными и способны обеспечить водой промышленный объект или небольшой поселок.

Для желающих изучить этот вопрос более плотно мы советуем использовать дополнительную литературу – Башкатов Д.Н., Роговой В.Л., БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Эту книгу мы рекомендуем как настольное пособие для начинающих буровиков. К сожалению, она написана в 1976 году и не учитывает некоторые современные материалы и технологии.

Выводы: процесс бурения скважины – сложный технологический процесс. Бурение будет успешным, а скважина сохранит свою работоспособность несколько десятилетий при условии:

- Владения буровой организацией исчерпывающей информацией о геологических особенностях участка, где будут выполняться работы. Необходим опыт работ в этом месте.

- Наличия в штате профессиональных буровиков, способных ответственно, щепетильно относится к буровому процессу и к строительству правильной конструкции скважины.

- Добросовестности и ответственности организации. Сегодня, в погоне за максимальной выгодой, многие теряют эти важные человеческие качества, придумывая разные схемы обмана заказчиков.

- Добросовестности и ответственности буровой бригады. Желание быстро нажиться часто приводит к обману работодателя и заказчика одновременно. Продажа на сторону недоустановленных труб в скважину, бурового инструмента. Сговор с заказчиком по глубине скважины (давай напишем 30, а сделаем 50, 20 метров пополам…) лишая тем самым гарантии заказчика.

- Организация должна владеть материально-технической базой. Выполнять ремонт техники, изготавливать под свои нужды детали для скважин (выточить переход, изготовить пакер, нарезать резьбу), складировать необходимый инструмент и оборудование. Иметь квалифицированный штат сотрудников способных обеспечивать функционирование базы и обеспечивать непрерывный рабочий процесс буровых и монтажных бригад.

Сочетание всех этих критериев — залог строительства скважины по технологии и получения надежной скважины на Вашем участке. Именно этим критериям соответствует компания «Водная Помощь».

Источник