- Типы болот и их характеристика

- Общая информация

- Образование

- Типы болот и их характеристика

- Болота РФ

- О характере питания

- Географическое распространение болот в РФ

- Распространение болот по типам

- Растительный покров

- В заключение об экологических проблемах

- 3. Типы болот и особенности их водного и минерального питания, с/х освоение

- 4. Осушение закрытыми дренами с целью понижения уровня грунтовых вод. Схема действия. Глубина заложения и расстояния между дренами.

- Типы болот по условиям питания

Типы болот и их характеристика

В данной статье будет рассмотрено одно из распространенных природных образований, которое представляет собой переувлажненный участок поверхности земли со слоем торфа и своеобразными, характерными только для подобных местностей растительными формами, приспособившимися к условиям с недостатком кислорода, со слабой проточностью вод и с избытком влаги.

Здесь будут представлены различные типы болот с их краткой характеристикой.

Общая информация

Существует 3 основных признака болот:

- Избыточность и застойность вод.

- Наличие специфической, свойственной для болот, растительности.

- Процесс торфообразования.

Заболоченными землями обычно называют территории, где корни растений не могут достичь минерального грунта.

Образование

Прежде чем узнаем, какие существуют основные типы болот, выясним, каким образом они формируются.

Для образования подобных участков необходима постоянная избыточность влаги в почве и на ее поверхности, а также слабый водообмен (в т. ч. и с подземными водами). В свою очередь, недостаток кислорода, вызываемый избытком влаги, затрудняет доступ воздуха в грунт, в связи с чем происходит недостаточное разложение (или окисление) остатков отмирающей растительности, а также образуется торф. Последний – это почвенный субстрат, обладающий большой обводненностью. Он полностью состоит из разложившихся растений. Отличается торф разной степенью разложения. К примеру, степень разложения 70 % означает, что разложилось 70 процентов отмерших растений, а 30 – нет. Данный вид субстрата обладает прекрасной водоудерживающей способностью, поэтому в нем довольно высокое содержание воды (около 97% всего объема).

Типы болот и их характеристика

По формам и условиям питания различают низинные (по-другому эвтрофные), переходные (мезотрофные) и верховые (олиготрофные), соответственно имеющие вогнутую, плоскую и выпуклую формы поверхности.

Под низинными (эвтрофными) подразумеваются болота, находящиеся в понижениях, с увлажненной поверхностными и грунтовыми водами почвой, богатой минеральными солями. Верховые преимущественно питаются осадками из атмосферы, которые не очень богаты минеральными солями. Болота переходные относятся к промежуточной группе.

По растительности, преобладающей в местности, различают лесные, травяные, кустарничковые и моховые типы болот. По микрорельефу – бугристые, плоские, выпуклые. Топи – это самые переувлажненные территории болот.

Болота РФ

Типы болот России рассмотрим чуть ниже. А пока – общая информация.

Площадь болот в России составляет примерно 1,4 млн кв. км (примерно 10 % от площади всей территории страны). По приблизительным оценкам, в них сосредоточено около 3000 куб. м статических природных запасов вод.

Болота – это довольно сложный природный комплекс. Состоит он из взаимосвязанных между собой биотопов, для которых характерны сильное увлажнение, наличие своеобразной влаголюбивой растительности и накопление различных органических остатков в виде ила или торфа. В условиях различного российского климата, рельефа, и в зависимости от пород подстилающих развиваются разные типы болот, каждый из которых отличается особенностями торфяной залежи, условиями питания водой и ее стоком, характеристиками растительности.

Выделяют следующие типы питания болот России: низинные, верховые и переходные.

О характере питания

Под характеристикой условий питания имеется в виду современная поверхность болота и наличие того верхнего слоя субстрата, где находятся корни растений. Для каждого типа болот чуть выше представлены их источники питания.

Избыток влаги является основным признаком любого болота. Он вызывает возникновение специфических видов животных и растительности, а также своеобразные особые условия гумификации, которые в умеренном климате приводят обычно к неполному распаду остатков растительности и образованию торфа.

Географическое распространение болот в РФ

Российские болота распространены практически во всех природных зонах, но главным образом в бессточных, избыточно увлажненых понижениях. Основная их масса сосредоточена в центральных районах и на северо-западе Западно-Сибирской равнины.

Наиболее заболоченные территории в России – тундра и таежная зона. Типы болот здесь самые разнообразные. Заболоченность в некоторых районах тундр составляет 50 %. В зонах тайги сосредоточено примерно 80 % всех торфяных болот. В Европейской части России самыми заболоченными являются Вологодская, Ленинградская области и Республика Карелия (примерно 40 %).

Тайга Западной Сибири заболочена до 70 процентов. Огромное множество болот и на Дальнем Востоке, большей частью в Приамурье.

Распространение болот по типам

Типы болот России территориально распределены неравномерно. Верховыми занята половина общей заболоченной площади, причем преобладают они в регионах северных. Низинные составляют меньше половины (около 40 %) площади всех болот. Совсем незначительные участки занимают болота переходного типа (10 %).

Низинные болота в основной своей массе питаются речными или грунтовыми водами, и встречаются они большей частью в засушливых областях. А это – долины и дельты крупных рек. Болота верховые главным образом подпитываются атмосферными осадками, и чаще они встречаются в таежных и тундровых зонах Евразии. Основная часть (84 %) оторфованных площадей находится в азиатской части России.

А какой преобладает тип болота на Севере? Низинные болота запада Сибири занимают 42 %. Большая часть оторфованных земель (около 73 %) приурочена к области территорий с вечной мерзлотой.

Растительный покров

В низинных болотах преобладают следующие растения: береза пушистая, черная ольха, ива, сосна и ель. Из трав здесь преимущественно встречается осока, а из злаков – тростник и вейники. Из мхов в основном произрастают зеленые мхи.

Для переходных болот характерны береза и сосна (в Сибири – лиственницы даурская и сибирская, кедр), а также ива (чуть реже, чем в низинных болотах). Из трав здесь распространена такая же растительность, как и на низинных болотах, но не в таких значительных количествах. Наиболее часто здесь можно встретить альпийский пухонос, вейник, осоку бутыльчатую и шерстистоплодную. Встречается и растительность, характерная для верховых болот.

На болотах верховых встречаются сосна (в Сибири примешивается к ней кедр) и даурская лиственница. Кустарников здесь нет совсем, но зато преобладает в этих местах группа вересковых: кассандра, вереск, багульник, голубика и клюква. Тут же обильно произрастают береза карликовая и водяника (вороника). Распространена в таких местах и пушица одноголовая (травянистое растение), образующая большие кочки-дернины. Часто можно встретить и морошку с росянкой. Мхи здесь представлены только сфагнами.

Таким образом, по характеру торфа и растительному покрову тоже можно судить о том (как отмечалось выше), каков тип болот.

В заключение об экологических проблемах

За последние годы все больше и больше возникают негативные процессы в связи с чрезмерной, разрушительной эксплуатацией болот. В первую очередь это загрязнение, избыточный забор вод из грунта и массовая добыча торфа. Также немаловажную роль в этом сыграли осушение и распашка, нарушение режима гидрологии при строительстве дорог, газо- и нефтепроводов и прочих сооружений.

Осушение болот часто приводит к возгораниям торфа, к деградации земель и потере разнообразия биологического мира. Все работы должны проводиться осторожно, с обязательным сохранением большей части болотных угодий. Обязательно следует соблюдать правила сохранения экологического равновесия в природе.

Источник

3. Типы болот и особенности их водного и минерального питания, с/х освоение

3 типа болот: 1. Верховые, 2. Переходные. 3 низинные.

Низинные болота располагаются в понижениях рельефа и характеризуются плоской или вогнутой поверхностью. Помимо атмосферных осадков, в их питании участвуют грунтовые или речные воды богатыми минеральными солями. В растительном покрове господствуют зеленые мхи, различные осоки и злаки.мощность торфа до 1,5 м. На более старых болотах появляются береза, ольха, ива. Зольность 5-18% , рН5,5-7, выоская степень разложения 50-55%, низкая влагоемкость. В целинном состоянии — малопродуктивные сенокосы и пастбища (до 1 т/га сена плохого качества). Их следует использовать для добычи торфа на удобрение, получения торфокомпостов, а после осушения — в качестве улучшенных лугов и пастбищ, пахотных угодий.

Переходные болота, или смешанные представляют переходную стадию между низинными и верховыми. В низинных болотах происходит накопление растительных остатков, поверхность болота повышается. В результате этого грунтовая вода, богатая солями, перестает питать болото. Травяная растительность отмирает и заменяется мхами. Здесь еще не мало важную роль играют атмосферные осадки.Переходные болота вполне пригодны для сельскохозяйственного использования, однако их освоение связано с большими трудностями. После осушения в зависимости от условий района их используют под лесное или сельское хозяйство, для добычи торфа на подстилку животным и удобрение.

Верховые болота формируются на плоских водоразделах в зоне избыточного увлажнения, питаются в основном атмосферными осадками, грунтовые воды в питании болота участия не принимают, для растительности характерен ограниченный видовой состав — сфагновые мхи, пушица, багульник, клюква, вереск, а из древесных — сосна, береза. Деревья сильно угнетены и низкорослы. Сфагновый мох лучше произрастает в середине болотного массива, на окраинах он угнетается минерализованными водами. Поэтому верховые болота несколько выпуклые, их середина возвышается на 3-4 м. Торфяной слой достигает 6-10 м и более. степень разложения 20-50%. Для с/х не представляет никакой ценности, т.к в нем почти отсутствует зольные элементы для питания растений. Верховые болота следует сохранять в естественном состоянии или использовать для добычи торфа на подстилку скоту, на топливо.Используют в парфюмерии. Используют в с/х для компостов. Содержит мало азота (менее 1 %), калия и фосфора, с низкой зольностью (3. 4 %). В таких случаях требуются коренная мелиорация, известкование, полное удобрение.

4. Осушение закрытыми дренами с целью понижения уровня грунтовых вод. Схема действия. Глубина заложения и расстояния между дренами.

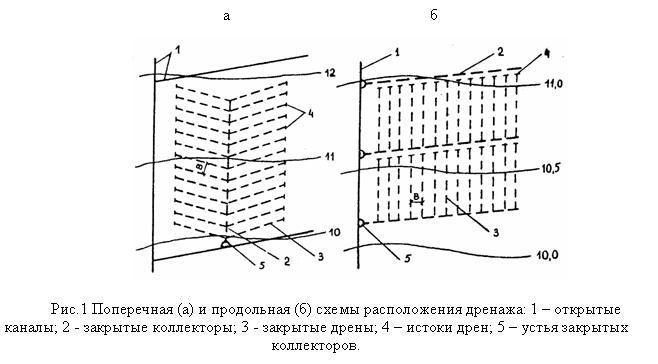

В целях понижения уровня грунтовых вод, а также для полного перехвата и отвода их от земляного полотна применяют устройства, называемые дренажами. Дренажи отводят из грунта только гравитационную и связанную с ней капиллярную воду. По способу устройства и характеру сбора и отвода грунтовых вод дренажи подразделяют на горизонтальные, вертикальные и комбинированные.

Наиболее распространены горизонтальные дренажи, которые подразделяют на открытые и закрытые. К открытым относят канавы и лотки, к закрытым — дренажи траншейного типа.

Для отведения грунтовых и инфильтрованных вод сооружается система закрытого дренажа. Дренажная система представляет собой систему трубопроводов, которые расходятся по всему участку по направлению к дренажным колодцам. Эта технология позволяет эффективно решить проблему водного баланса почвы.

В отличие от открытого, закрытый дренаж требует больших трудозатрат. Прокладка труб осуществляется по специальной технологии. Глубина прокладки должна достигать 600 мм при глинистой почве, а если почва песчаная, – одного метра. Диаметр труб основного канала должен быть 100 мм, а вспомогательных ответвлений – 75 мм.

Важным элементом всей системы является дренажный колодец, в который стекает вся вода.

Для соединения и стыковки труб используются специальные тройники и переходники. Траншея засыпается грунтом, который был изъят ранее. Учтите тот факт, что земля имеет свойство проседать, поэтому сделайте насыпь немного больше, чем это необходимо.

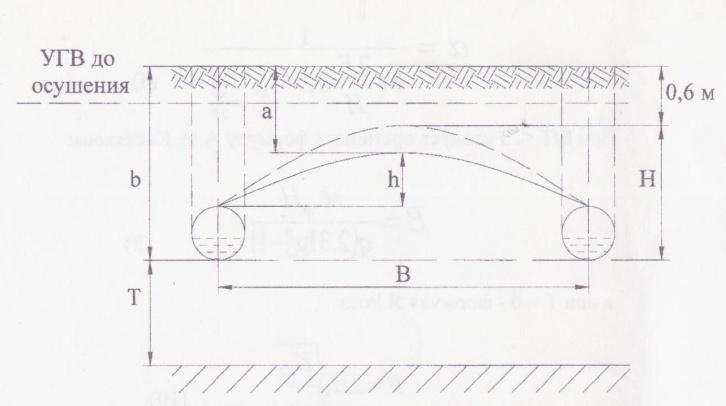

Глубина заложения дрен

а — Норма осушения=0,6 м h— прогиб кривой дисперсии, зависящий от механического состава грунта =0,25 мd – внешний диаметр дрены=0,1 м

βвmin— осадки грунта в результате осушения;

β— коэффициент уплотнения грунта

вmin— мощность слоя данного грунта ( по заданию = 0,5м)

Рисунок 2. Схема глубины заложения дрены.

Расстояния между дренами

Для расчёта расстояния между дренами формулу выбирают в зависимости от глубины заложения водоупора.

Так как Т=6 м, почвы торфяные, подстилающиепороды средний суглинок, значение В в диапазоне 20-35 м, используется формула Аверьянова:

Кф- коэффициент фильтрации = 0,07 м/сут (по заданию)

q- модуль дренажного стока = 0,0044 (см. п. 3.1)

Т- расстояние от дрен до водоупора = 6 м

α- коэффициент висячести (0,1)

В=2*1,09

Рисунок 3. Схема для определения расстояния между дренами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Типы болот по условиям питания

Боло́то — участок суши, характеризующийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см, если меньше, то это заболоченные земли.

В зависимости от условий водно-минерального питания болота подразделяют [6] [7] на:

§ Низинные (эвтрофные) — тип болот с богатым водно-минеральным питанием, в основном за счёт грунтовых вод. Расположены в поймах рек, по берегам озёр, в местах выхода ключей, в низких местах. Характерная растительность — ольха, берёза, осока, тростник, рогоз, зелёные мхи. В районах с умеренным климатом — это часто лесные (с берёзой и ольхой) или травяные (с осоками, тростником, рогозом) болота.

§ Переходные (мезотрофные) — по характеру растительности и умеренному минеральному питанию находятся между низинными и верховыми болотами. Из деревьев обычны берёза, сосна, лиственница. Травы те же, что и на низинных болотах, но не так обильны; характерны кустарнички; мхи встречаются как сфагновые, так и зелёные.

§ Верховые (олиготрофные) — расположены обычно на плоских водоразделах, питаются только за счёт атмосферных осадков, где очень мало минеральных веществ, вода в них резко кислая, растительность — господствуют сфагновые мхи, много кустарничков: вереск, багульник, кассандра, голубика, клюква; растёт пушица,шейхцерия; встречаются болотные формы лиственницы и сосны́, карликовые берёзки. Из-за накопления торфа поверхность болота со временем может стать выпуклой.

В свою очередь они делятся на два типа:

§ Лесные — покрыты низкой сосной, вересковыми кустарниками, сфагнумом.

§ Грядово-мочажинные — похожи на лесные, но покрыты торфяными кочками, и деревья на них практически не встречаются.

Типичными болотными отложениями являются некоторые хемогенные и особенно органогенные осадки. К первым из них относится болотная известь или болотный мергель, а также болотные или дерновые железные руды. Их образование связано с привносом в болота соответствующих соединений грунтовыми водами. Болотная известь образуется в том случае, когда болота питаются жесткими грунтовыми водами, с большим содержанием в растворенном виде карбонатов кальция, Приносимые грунтовыми водами железистые соединения образуют болотные железные руды. В восстановительных болотных условиях железистые соединения осаждаются в виде сметаноподобной массы, отвечающей по составу сидериту (FеСО3) и состоящей из мельчайших шариков. В случае соприкосновения сидерита с воздухом происходит процесс окисления и вместо сидерита образуется бурый железняк (лимонит).

В восстановительных условиях болот иногда образуется фосфорное соединение железа вивианит, встречаемый вместе с сидеритом и другими минералами закиси железа. Чаще всего он наблюдается в виде небольших землистых пятен синего цвета, но иногда образует линзы или небольшие конкреции. Источником фосфора являются гл. образом органические остатки животного происхождения.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)

Источник