- Лечение остеохондропатии бугристости большеберцовой кости

- Что представляет собой патология

- Причины возникновения патологии

- Группа риска

- Симптомы и течение

- Боли при апофизите:

- Диагностика

- Диагностические мероприятия:

- Лечение остеохондропатии бугристости большеберцовой кости в нашей клинике:

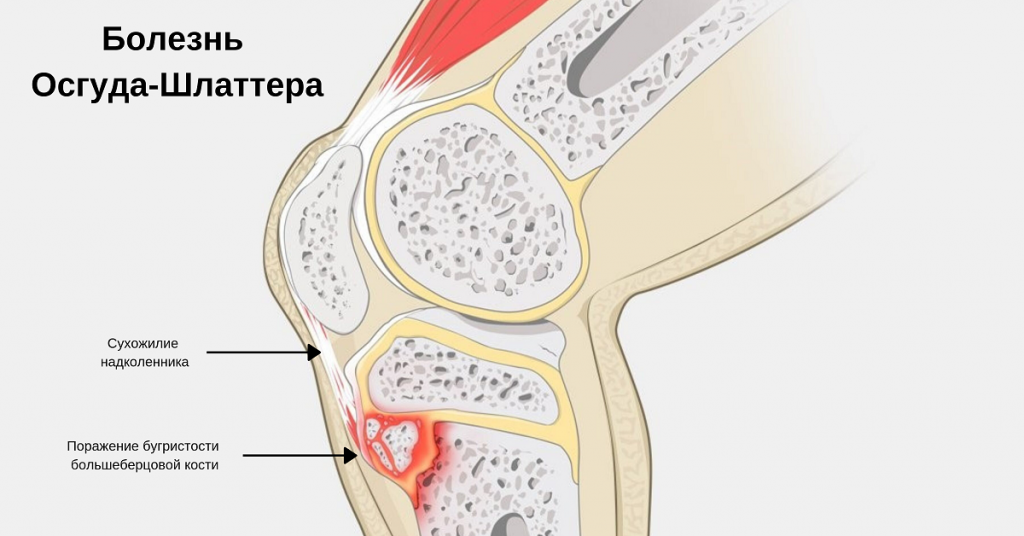

- Болезнь Осгуда-Шлаттера

- Анатомия

- Эпидемиология/Этиология

- Клиника

- Дифференциальная диагностика

- Диагностика

- Проведение осмотра

- Лечение

- Физическая терапия

- Ударно-волновая терапия

- Ограничение активности

- Тейпирование

- Хирургическое лечение

- Прогноз

Лечение остеохондропатии бугристости большеберцовой кости

Что представляет собой патология

Остеохондропатии – группа заболеваний не воспалительного генеза у детей и подростков, характеризующееся наличием дегенеративно-дистрофического процесса в апофизах костей.

Остеохондропатия бугристости большой берцовой кости в медицине носит также названия: асептический некроз бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шлаттера). Встречается, как правило, в детском и юношеском возрасте. Это связано с тем, что у детей и подростков в костях имеются зоны роста, необходимые для их удлинения, а бугристости являются участками окостенения. В ранние годы они ещё недостаточно прикреплены к основным частям костей. У мальчиков этот недуг проявляется намного чаще, чем у девочек. Связано это с повышенной активностью в «подвижном возрасте», следствием которой зачастую становится травматизация. У взрослых людей бугристости полностью срастаются с костями, а зоны роста затягиваются костной тканью, поэтому риски возникновения апофизита у них практически отсутствуют.

Болезнь Осгуда-Шлаттера характеризуется, как мы уже говорили, развитием неинфекционного воспаления кости и её некрозом. Бугристости на большеберцовых костях располагаются в их верхних частях, потому для этой патологии характерны боли в коленных суставах. Воспалительным процессом, как правило, бывают затронуты обе кости (одностороннее поражение – явление более редкое). Иногда происходит сочетанное поражение большеберцовых костей и позвоночника. Местом возникновения заболевания является связочный аппарат коленей, в связи с чем оно может осложниться появлением тендинита.

Форма течения болезни – хроническая, но в большинстве случаев носит доброкачественный характер. Зачастую оно продолжается несколько лет и завершается выздоровлением, так как в возрасте примерно 18 лет у человека завершается окончательное формирование костного скелета.

Причины возникновения патологии

Выделяют два фактора:

- механическая травма колена (например, переломом большой берцовой кости или вывих коленного сустава);

- постоянные тяжелые физические нагрузки, чреватые микротравмами бугристостей – их рыхлые зоны не выдерживают ударов или непрерывного давления, в результате чего и происходит разрушение;

- нарушение кровообращения в костях.

Нагрузки на незрелые бугристости приводят к сбою в их питании. Вследствие дефицита питательных веществ образуется некроз костной ткани с разрушением и разрывами последней, что и приводит к появлению воспаления.

Итак, основным этиологическим фактором развития заболевания является травматизация, которая возникает вследствие:

- активных занятий различными видами спорта;

- занятий хореографией;

- регулярных ударов или давления на голень.

Группа риска

В группу риска входят дети и подростки от 8-10 до 17 лет, профессионально или активно занимающиеся баскетболом, футболом, волейболом, хоккеем, фигурным катанием, спортивной и художественной гимнастикой, хореографией, балетом и т.д. Все эти случаи сопровождаются избыточной нагрузкой на нижние конечности. Патология наблюдается примерно у 5-й части профессиональных спортсменов детского и подросткового возраста. Однако она может возникнуть и у лиц, не сделавших спорт своей профессией – здесь причиной заболевания являются, как правило, бытовые травмы.

Симптомы и течение

Для остеохондропатии большеберцовой кости характерна достаточно скудная симптоматика, а на ранних стадиях её может не быть вовсе. К начальным клиническим проявлениям можно отнести слабые ноющие болезненные ощущения в поражённом сегменте, появляющиеся при наличии физической нагрузки и прекращающиеся в состоянии покоя. Со временем эти проявления приобретают более выраженный характер: боли становятся режущими и начинают беспокоить уже постоянно, в особенности – при ходьбе, с постепенным формированием шиповидных выступов на коленях (т.е. «костных шишек», не приносящих, впрочем, неудобств и не нарушающих двигательной активности сочленений), а также бурсит с последующей деформацией на передней большеберцовой кости ниже надколенника у детей.

Боли при апофизите:

- локализуются в области ближе к колену;

- вначале бывают незначительные, но с течением времени постепенно усиливаются;

- становятся более интенсивными в процессе активных движений;

- усиливаются в положении стоя на коленях;

- стихают в состоянии покоя во время отдыха.

Иногда болевые ощущения сочетаются с припухлостями в области коленных суставов и со спазмами в бедренных мышцах. Они сопровождаются нарушением двигательной активности соответствующих сочленений.

Кроме того, объективными клиническими признаками патологии являются отёки мягких тканей, а также болезненность в кости при пальпации. Так как болезнь не инфекционной природы, то отсутствует как локальная, так и общая гипертермия организма. Также не отмечается и выраженной гиперемии в зоне поражения костей. В ряде случаев течение заболевания бывает волнообразным, а провокатором обострения болевых ощущений могут стать интенсивные физические нагрузки.

Диагностика

Точное диагностирование болезни Осгуда-Шлаттера может быть осуществлено исключительно специалистом, поэтому ребёнка необходимо показать врачу незамедлительно, при появлении самых первых её признаков. Обследование и лечение проводится врачами травматологами-ортопедами. Наличие патологии выявляется после опроса пациента и родителей и внешнего осмотра с составлением анамнеза, а также на основании полученных клинических данных и рентгенограммы.

Диагностические мероприятия:

- сбор общих сведений;

- внешний осмотр и пальпация нижних конечностей;

- рентгенография;

- УЗИ;

- общий и биохимический анализ крови.

В наше время для выявления заболеваний костных структур нередко применяют также компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Инструментальное исследование выполняется, как правило, неоднократно, для выявления прогрессирования болезни. Лабораторное исследование проводится для исключения сопутствующих или первичных патологий, например – ревматоидного артрита (характеризующегося присутствием в крови ревматоидного фактора, C-реактивного белка). Также при необходимости не исключено проведение ПЦР-исследования с целью исключить поражение суставов инфекционного генеза. Кроме того, осуществляется дифференциальная диагностика с такими недугами как остеомиелит, ревматоидный артрит, переломы и др.

Лечение остеохондропатии бугристости большеберцовой кости в нашей клинике:

Лечением патологии занимается врач-ортопед. Чаще всего болезнь Осгуда-Шлаттера быстро и легко поддается терапии, а симптомы постепенно пропадают по мере роста скелета. Если же симптомы достаточно выражены, то необходимы:

- медикаментозная терапия – НПВП для снятия болевого синдрома и воспалительного процесса, короткими курсами;

- фармакопунктура – инъекции гомеопатических препаратов в область биологически активных точек или в триггерные точки (в данном случае это гомеопатические препараты – цель, траумель, дискус композитум, лимфомиозот и т.д.). Метод позволяет обеспечить малую инвазивность вмешательства, максимально быстро купировать основные проявления нарушения и быстро восстановить структуры поражённого участка кости;

- физиотерапия – лазеротерапия, ультразвук с гидрокортизоном, фокусированная УВТ для уменьшения отёчности, снятия воспаления и уменьшения боли;

- кинезиотейпирование.

По завершении лечения пациентам рекомендуется время от времени посещать специалиста нашей клиники (ортопеда) с целью проведения профилактического осмотра и ряда мероприятий, способных предотвратить рецидив.

Источник

Болезнь Осгуда-Шлаттера

Болезнь Осгуда-Шлаттера – это тракционное повреждение апофиза бугристости большеберцовой кости (дальше ББК) из-за постоянных нагрузок на вторичную точку окостенения. Такие нагрузки часто встречаются в спорте, когда происходит постоянное напряжение четырехглавой мышцы бедра. Авульсия (отрыв) фрагмента ББК может произойти в фазе преоссификации или в фазе окостенения вторичной точки окостенения. После отрыва кость или хрящ начинают расти, оссифицироваться и увеличиваться. Промежуточная область может стать волокнистой и сформировать отдельную мелкую косточку, или даже создать целое костное сращение с утолщением ББК. Чаще всего болезнь встречается у мальчиков. Такие тракционные апофизиты, вероятно, относятся к наиболее частым травмам вследствие чрезмерного использования у детей и подростков.

Анатомия

Бугорок большеберцовой кости (ББК) представляет собой крупное продолговатое возвышение в верхнем отделе переднего края большеберцовой кости, которое расположено немного дистально по отношению к передним поверхностям медиального и латерального мыщелков большеберцовой кости. Данная область является местом прикрепления собственной связки надколенника. Напряжение в этом мышечно-сухожильном соединении может вызвать боль и отек. В основном боль возникает с одной стороны, но часто бывает и двусторонней.

Таким образом, болезнь Осгуда-Шлаттера характеризуется поражением области бугристости большеберцовой кости и болью в переднем отделе коленного сустава.

Эпидемиология/Этиология

У детей и подростков имеются зоны роста как в бедренной, так и большеберцовой кости (эндохондральная кость/хрящевая ткань в области ББК). Этот хрящ (гибкая соединительная ткань, которая часто располагается между двумя костями) наравне с костями, мышцами и сухожилиями, обладает способностью к росту. Но во время скачка роста в подростковом периоде кости и хрящ растут гораздо быстрее мышц и сухожилий.

Более медленное удлинение четырехглавой мышцы бедра, которая представляет собой мышечно-сухожильный разгибательный аппарат коленного сустава, приводит к тому, что в том месте, где сухожилие надколенника прикрепляется к ББК, возникает чрезмерно сильное натяжение. Из-за этого могут возникнуть микроавульсии (микроотрывы) данной зоны.

Хрящ бугристости (передняя часть развивающегося центра окостенения ББК) может справляться с воздействующими на нее нагрузками, но не так, как кость. Поэтому, когда ребенок или подросток выполняет физические упражнения, нагрузка на сухожилие надколенника и ББК увеличивается, что вызывает боль, раздражение и в некоторых случаях микроавульсии или авульсионные переломы.

Повышенное напряжение мышечно-сухожильного соединения надколенника и ББК может привести к небольшому отрыву сухожилия от кости. Что, в свою очередь, повлечет усиление боли и вызовет отек ниже коленной чашечки. Данное состояние будут усугублять действия, подвергающие сухожилие надколенника большим нагрузкам, такие как приседания или прыжки. В ряде случаев окостенение может произойти в области травмы, что приведет к появлению костного выпячивания в области ББК.

Клиника

Ведущий симптом данного заболевания – боль, которая появляется и усиливается во время физических нагрузок — бега, прыжков, при езде на велосипеде, стоянии на коленях, подъеме и спуске с лестницы, и ударах по мячу (в фазе, когда колено разгибается). Наиболее часто боль усиливается при занятиях такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, футбол и теннис. Клинически заболевание проявляется болью, локализованной в области ББК. В некоторых случаях может наблюдаться отек и гипертрофия, а также чрезмерное напряжение четырехглавой мышцы бедра. Такие характеристики как местное повышение температуры и внутрисуставной отек не имеют значения при данном заболевании. В этом месте редко бывает гипертермия, но часто имеют место отеки, повышенная чувствительность и боль.

К клиническим симптомам можно отнести следующие:

- боль при пальпации ББК;

- боль в области бугристости, которая усиливается после физических нагрузок или занятий спортом;

- усиливающая боль во время приседаний, ходьбе по лестнице или прыжках.

Дифференциальная диагностика

К дифференциальным диагнозам могут быть отнесены:

- «Колено прыгуна» (тендинит собственной связки надколенника) или синдром Синдинга-Ларсена-Йохансона.

- Болезнь Гоффа.

- Повреждение синовиальной оболочки коленного сустава.

- Перелом бугристости большеберцовой кости.

Эти заболевания также поражают область сухожилия надколенника и могут давать похожую симптоматику.

Диагностика

Диагноз ставится на основании типичных клинических данных, описанных выше.

Рентгенографические исследования обоих коленных суставов должны выполняться всегда, как в передне-задней, так и в боковой проекциях, чтобы исключить опухоли, переломы, разрывы или инфекционные заболевания.

На боковой рентгенограмме обычно видна хорошо различаемая ББК с неправильно сформированным ядром окостенения, либо свободным костным фрагментом, лежащим проксимально по отношению к бугорку. Визуализация также полезна для исключения эпифизеолиза бугристости или опухолевого процесса.

Также могут быть использованы сонографические исследования. С помощью УЗИ возможно увидеть внешний вид хряща и поверхность кости, сухожилие надколенника, отек мягких тканей впереди бугристости, а также фрагментацию в этой области.

Проведение осмотра

Диагноз может быть поставлен на основании собранного анамнеза и объективного обследования. Болезненность области ББК при пальпации, которая усиливается во время приседаний с отягощением или прыжков, – достаточно характерный симптом для болезни Осгуда-Шлаттера.

Разгибание колена, согнутого под прямым углом, во время которого пациенту нужно преодолеть сопротивление, воспроизводит боль. При этом во время выполнения подъема прямой ноги через сопротивление боли не возникает.

Тест Дункана-Эла (Ely’s test или Duncan-Ely), который выявляет чрезмерное напряжение четырехглавой мышцы бедра, во всех случаях будет положительным.

Лечение

Лечение следует начинать с обеспечения покоя поврежденной конечности (т.н. техника RICE: четырехкомпонентная система оказания помощи при травмах, которая включает покой (Rest), использование льда (Ice), компрессию (Compression) и подъем (Elevation)), внесения изменений в режим физической активности и, в некоторых случаях, использования НПВС.

Физическая терапия

Физическому терапевту следует сосредоточиться на упражнениях, улучшающих эластичность и силу мышц, окружающих ББК. К ним относятся четырехглавая мышца бедра, хамстринги, илиотибеальный тракт и икроножная мышца.

Друзья, этот и другие вопросы будут подробно разбираться на семинаре «Диагностика и терапия проблем суставов нижних конечностей». Узнать подробнее…

В начале терапии следует избегать высокоинтенсивных упражнений для квадрицепса бедра, так как это приведет к увеличению давления на область ББК. Упражнения на растяжку вначале следует выполнять в статическом режиме и с низкой интенсивностью, чтобы не спровоцировать болевой синдром. В дальнейшем растягивающие упражнения можно выполнять в динамическом режиме или используя технику ПНФ. Для увеличения объема движений рекомендуется выполнять упражнения как минимум 1 раз в день, 3 раза по 30 секунд. Упражнения на укрепление четырехглавой мышцы бедра могут включать изометрические упражнения средней интенсивности, выполняемые под разными углами.

Высокоинтенсивные упражнения на укрепление квадрицепса и растяжку хамстрингов следует включать в программу постепенно. Их эффективность была подтверждена исследованиями (уровень доказательности Ia).

Ударно-волновая терапия

Эффективность ударно-волновой терапии при лечении болезни Осгуда-Шлаттера в настоящее время обсуждается. Однако, в силу низкой доказательной базы данный метод не может быть однозначно рекомендован (уровень доказательности IV).

Ограничение активности

Консервативный метод лечения данного заболевания основывается на тех же самых принципах, которые применяются ко всем травмам чрезмерного использования. Современный подход к лечению болезни Осгуда-Шлаттера не требует полной иммобилизации пациента, равно как и тотального отказа от спортивных нагрузок. Большое значение имеет информирование врачом родителей, тренера и ребенка о естественном течении болезни. Ребенку следует продолжать его обычные занятия в том объеме, в котором позволяет боль. Поэтому следует снизить интенсивность и частоту нагрузок (то есть адаптировать их под конкретного пациента). В качестве дополнения к основным занятиям можно рекомендовать плавание, которое обычно не вызывает дискомфорт.

Наколенники, тейпы, эластичные суппорты колена с инфрапателлярным ремешком или подкладкой, также могут быть рекомендованы к использованию. Они могут помочь выполнять упражнения и снижают боль (уровень доказательности: V).

Исследование Gerulis и соавт. (уровень доказательности: IIb) показало, что ограничение физической нагрузки, ее адаптация под возможности пациента и консервативный метод лечения вместе дают более мощный эффект, чем просто сокращение нагрузок без консервативной терапии.

Тейпирование

Тейпирование колена по McConnell

Техника тейпирования колена по McConnell не проходила специальных исследований в отношении болезни Осгуда-Шлаттера, однако данному методу приписывают такие свойства как улучшение сгибания колена и снижение боли во время физической активности (уровень доказательности IIb).

Хирургическое лечение

Оперативного лечения следует избегать до тех пор, пока ребенок не вырастет и рост костей не будет завершен. Такая мера необходима, чтобы предотвратить преждевременное закрытие хрящевой зоны роста, рекурвацию и вальгус коленного сустава.

К хирургическим вмешательствам при лечении болезни относятся просверливание ББК, ее иссечение (уменьшение размера), продольный разрез в сухожилии надколенника, иссечение несросшихся косточек и свободных хрящевых кусочков (секвестрэктомия), установка костных штифтов, а также сочетание перечисленных методов.

Прогноз

Как правило, симптомы заболевания стихают в течение двух лет, прогноз в большинстве случаев благоприятный. Таким образом, симптомы болезни Осгуда-Шлаттера снижаются и полностью уходят у большинства пациентов, если консервативные методы лечения применялись достаточно долго, особенно после того как рост костей прекращается (уровень доказательности: IIIb).

Стойкие симптомы сопровождаются ростом свободного костного отломка выше ББК или в пределах связок надколенника. В этих случаях снять симптомы поможет только хирургическое лечение (уровень доказательности: IV).

Большое значение имеет убеждение пациента, что его состояние временное.

Источник