Блокада ветвей тройничного нерва внутриротовыми способами

На эффективность блокады влияют отдельные моменты техники ее проведения: выбор места блокирования, точность введения иглы, состав вводимого лекарства. Так, например, в начальных фазах заболевания, когда еще нет широкой иррадиации болей, достаточный эффект можно получить при новокаинизации надглазничной, подглазничной или подбородочной ветвей тройничного нерва.

Если приступы невралгии начинаются со II ветви, сопровождаются иррадиацией по III ветви тройничного нерва и вовлечением околососудистых симпатических сплетений, а также при крылонебной невралгии Сладера, то следует предпочесть тригеминально-симпатическую блокаду. Что же касается состава вводимого через иглу лекарства, то при недостаточной эффективности новокаиновых блокад используют тримекаин и препараты других анестетиков с пролонгированным действием, смесь новокаина с гидрокортизоном или гидрокортизон.

Алкоголизация ветвей тройничного нерва при невралгии в настоящее время практически не применяется, поскольку катамнестические данные свидетельствуют о жестоких рецидивах болей, связанных с формированием рубцового процесса в нерве. Эффективность блокады может зависеть и от того, в какой стадии развития заболевания она производится.

Наиболее значительных успехов удается достичь при комплексном и дифференцированном лечении, с учетом фазности течения классической невралгии тройничного нерва. Детальное изучение анамнеза болезни, объективные данные осмотра в межприступном периоде и наблюдение за особенностями болевых пароксизмов, а также сопоставление результатов комплексного лечения применительно к задачам практического врача позволяют предложить следующую схему фаз развития заболевания.

Первая фаза — фаза раздражения периферического соматического неврона. В этой фазе процесс обычно начинается с появления периферического источника болевой импульсации как на уровне рецептора и нерва (заболевание зубов, околоносовых пазух и т. д.), так и на уровне корешков или чувствительных ядер тройничного нерва (процессы на основании черепа и очаговые процессы в стволе головного мозга).

Боли имеют преимущественно местный характер — в области иннервации пораженной ветви, редко сопровождаясь иррадиацией по ходу других ветвей нерва. Они обычно постоянные, тупые, периодически усиливающиеся. Иногда на этом этапе боли становятся невралгическими, т. е. кратковременными «стреляющими», «просверливающими», но без особой склонности к широкой иррадиации и без ясно выраженных вегетативных реакций.

Вторая фаза — фаза раздражения периферических вегетативных проводников боли. В процесс вовлекаются уже и околососудистые симпатические сплетения, верхний шейный узел с его связями, паратригеминальные вегетативные узлы (ресничный, крылонебный, ушной). В клинической картине отчетливо различаются как собственные невралгические, так и вегетативные элементы. Боли отличаются широкой иррадиацией, меньшей длительностью, но большей интенсивностью и частотой пароксизмов, появляется оттенок жжения или типичные для симпаталгии жгучие боли. На стороне поражения обнаруживаются гиперпатия, выраженные вегетативные изменения: гиперемия, припухлость и повышенная сальность кожи, синдром Горнера.

Приступы, как правило, сопровождаются яркими вегетативными реакциями. В зависимости от вовлечения в патологический процесс паратригеминальных вегетативных ганглиев могут проявляться и специфичные для них вегетативные расстройства.

Источник

Блокада ветвей тройничного нерва внутриротовыми способами

Новокаиновая блокада ветвей тройничного нерва применяется для купирования интенсивных болей при неврите или невралгии тройничного нерва. Вначале устанавливают болевые точки (точки Балле), при давлении на которые чаще всего начинается приступ болей. В зависимости от этого выбирают место для инъекции. Вводят концентрированный раствор новокаина (1—2%) либо смесь его с гидрокортизоном (25—30 мг на одну инъекцию).

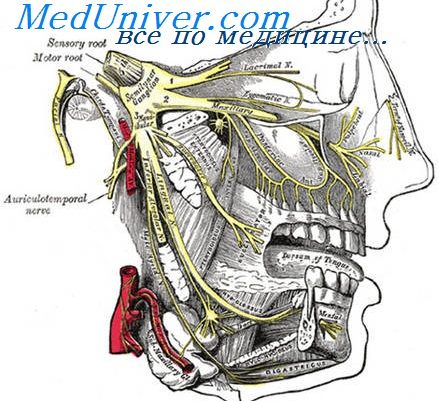

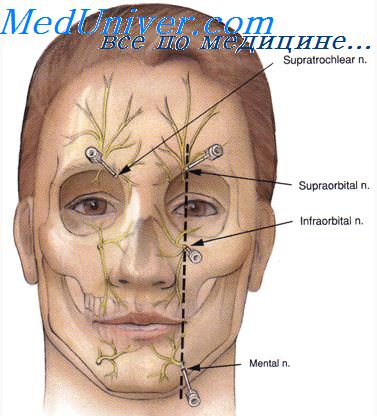

Блокада I ветви тройничного нерва. Для определения места введения иглы II пальцем левой кисти делят верхний край орбиты пополам и, не снимая пальца, приставляют к нему кнутри II палец другой кисти сразу же над бровью. Здесь можно прощупать супраорбитальное отверстие, или супраорбитальный канал. Над ним тонкой иглой внутрикожно вводят 1—1,5 мл 2% раствора новокаина и затем, вводя дополнительно еще 2—3 мл, инфильтрируют подкожную клетчатку и ткани до кости вокруг этого отверстия.

После соприкосновения с костью иглу можно погружать в глубь канала не более чем на 5—6 мм. При блокаде гидрокортизоном его вводят также после предварительной внутрикожной анестезии раствором новокаина.

Блокада II ветви тройничного нерва в области нижнеглазничного отверстия. Определяют середину нижнего края орбиты. В этом случае II палец кисти лучше накладывать сверху так, чтобы мякоть ногтевой фаланги упиралась в край глазницы. Отступя на 1,5—2 см книзу от этого места, внутрикожно вводят раствор новокаина и затем инфильтрируют подлежащие ткани по направлению к нижнеглазничному отверстию и вокруг него, вплоть до кости. Вводят 3—4 мл 2% раствора новокаина. При этом, как и при блокаде I ветви, используют толстую и короткую иглу. Наиболее правильное направление иглы — чуть кверху и кнаружи, так, чтобы павильон ее почти вплотную подходил к крылу носа. Нельзя сильно нажимать иглой на кость и продвигать иглу после соприкосновения с ней более чем на 0,5 см.

Подведение раствора новокаина к нижнеглазничному нерву у нижнеглазничного отверстия может быть выполнено и по способу В.Ф.Войно-Ясенецкого (1946).

Блокада III ветви тройничного нерва у угла нижней челюсти. Больной лежит на спине, с валиком под лопатками. Голова запрокинута кзади и повернута в противоположную сторону. После внутрикожной анестезии тонкую иглу длиной 5—10 см вводят у нижнего края нижней челюсти, отступя от угла челюсти кпереди на 2 см. Игла должна скользить по внутренней поверхности челюсти параллельно ее восходящей ветви. На глубине 3—4 см конец иглы подходит к участку, где нижнечелюстной нерв вступает в толщу челюсти через нижнечелюстное отверстие. Сюда вводят 5—6 мл 2% раствора новокаина.

Блокаду подбородочного нерва производят на нижней челюсти у выхода этого нерва через подбородочное отверстие. Для того, чтобы определить местонахождение этого отверстия, полезно учитывать, что надглазничное, подглазничное и подбородочное отверстие находятся на одной вертикальной линии. Определить подбородочное отверстие несложно, если учесть, что оно расположено под альвеолярной перегородкой между I и II премолярами или под альвеолой II премоляра, причем размещается оно точно на середине расстояния между альвеолярным краем и нижним краем челюсти. Иглу можно вводить как через кожу, так и через слизистую оболочку преддверия рта.

Кроме введения новокаина и гидрокортизона, при невралгии тройничного нерва применяют периневральное введение витамина B12. Значительное улучшение в состоянии больных наступает от супраорбитальных инъекций этого витамина (в дозах 1000—5000 мкг на одну инъекцию) в область I ветви тройничного нерва, независимо от того, с какой ветви начинается приступ боли [Tremblau, 1958]. Удлинения свободных от боли интервалов добиваются и общими воздействиями, дополняющими анталгический эффект блокады, как это говорилось выше.

Некоторые формы тригеминалгии этиологически тесно связаны с заболеваниями околоносовых пазух. Поэтому при невралгии крылонебного узла (невралгия Сладера) дополнительно назначают смазывание задних отделов носовой полости 2% раствором кокаина и закапывание в нос 3% раствора эфедрина (по 3 капли 3 раза в день).

Источник

Блокада ветвей тройничного нерва внутриротовыми способами

Название «периневральные блокады» несколько условно. Речь идет не о введении новокаина в периневрий, а о такой анестезии нерва, которая достигается путем инфильтрации раствором новокаина тканей, непосредственно окружающих нерв (название «параневральные блокады» было бы еще менее точным).

При проведении периневральной новокаиновой блокады необходимо учитывать возможность ранения нерва острием иглы, что может повлечь за собой возникновение экстравазатов по ходу нервных волокон с последующим рубцеванием. Вот почему следует избегать введения анестезирующего раствора интраневрально. Особенно нежелательно введение новокаина в толщу седалищного нерва, богатого симпатическими волокнами.

При периневральных блокадах, кроме новокаина, используют гидрокортизон, кеналог, сочетание раствора новокаина с витаминами группы В, а также ряд смесей, в частности, смесь Б.А.Афонина, состоящую из пахикарпина йодгидрата (0,3—0,4 г) и платифиллина битартрата (0,03—0,04 г), растворенных в 200 мл 0,25% раствора новокаина (или в 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида).

Смесь готовят непосредственно перед введением. Раствор вводят по типу новокаиновых блокад периневрально или параганглионарно.

Однако наибольший эффект достигается при инфильтрации одновременно как проксимального участка (район ганглия, корешка), так и дистального отрезка нерва на протяжении.

Блокада ветвей тройничного нерва

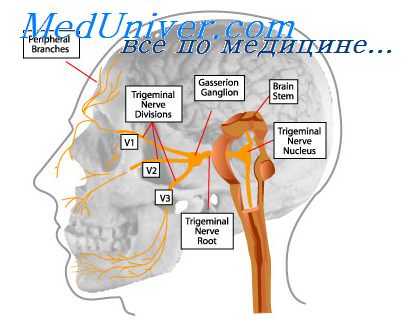

Приступая к лечению невралгии тройничного нерва и используя для этого методы блокады, практическому врачу приходится считаться с тем обстоятельством, что тройничный нерв имеет множество функционально-анатомических связей с различными отделами ЦНС и периферической нервной системы, включая вегетативные образования. Это богатство связей определяет особую роль V пары черепных нервов с ее периферическими и центральными полисинаптическими контактами как целой системы тройничного нерва.

Эта система тесно связана с ретикулярной формацией ствола и таламуса, с гипоталамической областью и корой больших полушарий головного мозга. Физиологические исследования, таким образом, подтверждают исключительное значение экстероцептивной и проприоцептивной тригеминальной афферентации для нормальной нейродинамики головного мозга.

Можно предполагать, что богатство связей системы тройничного нерва во многом определяет ее высокую чувствительность к различным не только физиологическим раздражителям, но и патогенным факторам. Это объясняет, видимо, большую частоту возникновения симптоматической невралгии тройничного нерва и классической формы заболевания при общих инфекциях и интоксикациях, заболеваниях зубов и околоносовых пазух, а также при сосудистых расстройствах и демиелинизирующих процессах в стволе головного мозга, при заболеваниях внутренних органов (висцеросенсорные рефлексы) и при целом ряде других патологических состояний. Отсюда вытекают сложность патогенетических механизмов тригеминалгий, противоречия в их трактовке и трудности лечения.

Следует сказать, что блокады ветвей тройничного нерва часто бывают спасительным, хотя и не единственным путем облегчения страданий больного.

Источник

Как проводят блокаду тройничного нерва

Введение обезболивающего средства производится местно — непосредственно в очаг боли. Процедура имеет ряд преимуществ перед приемом простых обезболивающих таблеток:

- Препарат действует быстро, исключительно в месте введения, не затрагивая другие органы.

- Нагрузка на печень и почки минимальна, что идеально подходит для пациентов, имеющих хронические заболевания этих органов.

- Не вызывает расстройств пищеварения, не раздражает слизистую желудка и кишечника.

- Блокада не только снимает боль, но и лечит воспаление, снимает отек, а, значит, убирает причину появления болевого синдрома.

- Ее можно проводить неоднократно — при каждой вспышке боли.

Терпеть боль, которая не проходит достаточно долго, крайне опасно для здоровья. У болевого синдрома есть свойство наращивать интенсивность, нарушая работу всей нервной системы. Не занимайтесь самолечением! Единственный выход – поход к неврологу, который быстро оценит ситуацию и сможет помочь с помощью блокады.

Тройничный нерв относится к смешанному типу и имеет чувствительные и двигательные волокна. Свое название получил из-за трех ветвей:

- Первая – контролирует чувствительность и подвижность лобной и носовой части, а также зоны вокруг глаз.

- Вторая – обеспечивает подвижность и чувствительность скул, верхней челюсти и верхней губы.

- Третья – контролирует нижнюю челюсть и нижнюю губу.

Неврит развивается на фоне частых воспалительных процессов, протекающих в организме, которые остаются без лечения и переходят в хроническую форму. Спровоцировать острую лицевую боль могут такие болезни:

- гайморит;

- менингит;

- грипп;

- сифилис;

- глубокий кариес.

Провоцирующими факторами являются сильное переохлаждение, выраженное снижение иммунитета, травмы головы, аневризмы. К боли приводит компрессия ветвей тройничного нерва опухолью или нарушение кровоснабжения.

В группу риска чаще попадают:

- представительницы женского пола;

- люди, имеющие хронические заболевания воспалительного характера;

- больные, страдающие сосудистыми патологиями, нарушением обменных и эндокринных процессов;

- боксеры и спортсмены смешанных единоборств.

Инфекционные заболевания, которые длительное время оставались без лечения, поражают нервные клетки всего организма. Это сказывается на чувствительности и подвижности отдельных частей тела, в том числе и лица.

Пораженный тройничный нерв провоцирует воспаление, которое сопровождается следующими симптомами, зависящими от места локализации:

- Первая ветвь: пульсирующая боль в районе глаз, острая боль при их закрытии, незначительная пульсация под глазами. При пальпации этой части болезненные ощущения иррадиируют к корешкам носа и вискам.

- Вторая ветвь: прострелы в области верхних зубов, отдающие в верхнюю губу и виски.

- Третья ветвь: дискомфорт в подбородке, отдающий в уши.

По характеру боли различают:

- Типичная – похожая на резкий и внезапный удар током, интенсивность стихает, если человека расслабляется и принимает горизонтальное положение.

- Нетипичная – боль постоянная, с чередованием острой фазы и облегчения, полностью не проходит (даже после приема лекарств).

На наличие невралгии тройничного нерва указывают следующие симптомы:

- покраснение кожных покровов лица в виде пятен с одной стороны лица;

- наличие мелкой сыпи;

- мигрень;

- повышение артериального давления;

- перекос лица;

- боль при пальпации кожных покровов, особенно в области челюсти и под глазами.

Часто такую симптоматику ошибочно воспринимают за воспаление зубов. Правильно поставить диагноз может только специалист после проведения ряда диагностических процедур.

Блокада тройничного нерва — это процедура введения медикаментов непосредственно в очаг боли, что снижает проводимость импульсов к периферии. Эффективность зависит от таких параметров:

- Точность введения иглы – если врач сделал все правильно, то затухание симптоматики наступает уже через 10-15 минут.

- Особенность выбранного медикамента – выбор зависит от причины, а также индивидуальных особенностей пациента.

- Место введения – для каждой ветви тройничного нерва могут использоваться различные техники введения.

Обычно к блокаде прибегают, когда анальгетики в виде таблеток не дают желаемого результата. Максимальная эффективность в лечении неврита лицевого нерва достигается за счет комплексного использования блокад и системного лечения заболевания.

Блокаду ветвей тройничного нерва проводят в таких случаях:

- Острая, сковывающая лицо боль, которая не проходит после приема анальгетиков и усиливается при приеме пищи, совершении мимических движений мышц лица.

- Расширение сосудов, характерная сыпь на лице.

- При диагностике и перед хирургическим вмешательством в тройничный нерв.

Невралгия тройничного нерва подразумевает комплексное лечение. Блокады назначают для снятия острого приступа боли, а также ликвидации воспаления и отека. Дополнительно применяют противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные, иммуномодулирующие и общеукрепляющие средства. Особенное внимание уделяют витаминам группы В.

Источник