Технологическая схема производства пенициллина

Механизмы биосинтеза антибиотиков. Мультиферментные комплексы. Сборка углеродного скелета молекул β-лактамов, аминогликозидов, тетрациклинов, макролидов. Роль фенилуксусной кислоты при биосинтезе пенициллина. Фактор А и биосинтез стрептомицина.

Особенности получения антибиотиков

Процесс получения антибиотика включает в себя следующие основные стадии (рис. 1):

1. получение соответствующего штамма — продуцента антибиотика, пригодного для промышленного производства;

2. биосинтез антибиотика;

3. выделение и очистка антибиотика;

4. концентрирование, стабилизация антибиотика и получение готового продукта.

Первая задача при поиске продуцентов антибиотиков — выделение их из природных источников. Биосинтез антибиотиков — наследственная особенность организмов, проявляющаяся в том, что каждый вид (штамм) способен образовывать один или несколько вполне определенных, строго специфичных для него антибиотических веществ.

Выявление потенциальной возможности образовывать в процессе жизнедеятельности антибиотики связано с условиями культивирования организмов. В одних условиях организм образует антибиотик, в других условиях тот же организм при хорошем росте не будет обладать способностью синтезировать антибиотическое вещество. Образование антибиотиков будет происходить только при развитии организма в специфической среде и при наличии особых внешних условий. Путем изменения условий культивирования можно получить больший или меньший выход антибиотика, или создать условия, при которых антибиотик вообще не будет образовываться. Можно также путем изменения условий культивирования продуцента добиться преимущественного биосинтеза одного из антибиотиков, при условии образования изучаемым организмом нескольких антибиотических веществ, или же получить новые формы антибиотиков, но только в пределах тех соединений, которые способны синтезироваться этим организмом.

Среды для культивирования микроорганизмов. Натуральные (комплексные) среды, состоящие из природных соединений и имеющие неопределенный химический состав (части зеленых растений, животные ткани, солод, дрожжи, фрукты, овощи, навоз, почва и т. д.), содержат все компоненты, необходимые для роста и развития микроорганизмов большинства видов. Используются следующие среды:

— мясопептонная среда, в состав которой одновременно с мясным экстрактом и пептоном входят хлорид натрия, фосфат калия, иногда глюкоза или сахароза; используется обычно в лабораторной практике.

— картофельные среды с глюкозой и пептоном, часто используемые в лаборатории для культивирования многих видов актиномицетов и бактерий;

Рис. 1 — Схема производства антибиотиков в процессе микробного биосинтеза

Поскольку натуральные среды не позволяют получать строгие количественные данные для изучения физиологических и биохимических особенностей организма, применяют синтетические среды, которые подбирают для отдельных продуцентов индивидуально.

Источниками углерода могут быть органические кислоты, спирты, углеводы, сочетания различных углеродсодержащих соединений. При промышленном получении ряда антибиотиков в качестве источников углерода нередко применяют картофельный крахмал, кукурузную муку или другие растительные материалы.

Источники азота оказывают большое влияние на образование микроорганизмами антибиотических веществ. Обычно в средах для культивирования микроорганизмов источником азота служат соли азотной (реже азотистой) кислоты, аммонийные соли органических и неорганических кислот, аминокислоты, белки и продукты их гидролиза.

Обычно наиболее благоприятным для микроорганизмов является соотношение C/N = 20. Однако для образования антибиотика такое соотношение не всегда оптимально. Поэтому для каждого продуцента необходимо подбирать соответствующее соотношение углерода и азота.

Источниками минерального питания служат фосфор, сера и другие макро- и микроэлементы.

Продуценты антибиотиков по отношению к концентрации фосфора в среде можно разделить на три группы:

— высокочувствительные продуценты, для которых оптимальная концентрация фосфора в среде составляет менее 0,01 % (продуценты нистатина, тетрациклинов, флоримицина, ванкомицина);

— продуценты средней чувствительности, для которых оптимальная концентрация фосфора составляет 0,010–0,015 % (продуценты стрептомицина, эритромицина, циклосерина, неомицина);

— малочувствительные продуценты, для которых оптимальная концентрация фосфора составляет 0,018–0,020 % (продуценты новобиоцина, грамицидина, олеандомицина).

Сера входит в состав некоторых антибиотиков, образуемых грибами (пенициллин, цефалоспорин, глиотоксин и др.), бактериями (бацитрацины, субтилины, низины) и актиномицетами (эхиномицины, группа тиострептона). Обычно источником серы в среде служат сульфаты. Однако при биосинтезе пенициллина лучшим источником серы для продуцента служит тиосульфат натрия.

Кроме того, для биосинтеза антибиотиков необходимы и отдельные микроэлементы. Так, продуцент альбомицина S. subtropicus образует антибиотик при значительной концентрации железа в среде. Железо необходимо для образования хлорамфеникола и других антибиотиков.

Биосинтезу ряда антибиотических веществ (хлорамфеникола, стрептомицина, пенициллина и др.) способствуют ионы цинка.

Стимулирующее влияние на биосинтез гентамицина, курамицина А, фософономицина оказывают ионы кобальта.

Ионы галогенов входят в состав некоторых тетрациклиновых антибиотиков и хлорамфеникола.

Влияние рН среды. Многие бактериальные организмы, синтезирующие антибиотики, лучше развиваются при рН около 7,0, хотя некоторые, например молочнокислые стрептококки, продуцирующие низин, лучше развиваются в среде при рН = 5,5÷6,0.

Большинство актиномицетов хорошо развиваются при начальных значениях рН среды в пределах от 6,7 до 7,8; в большинстве случаев жизнеспособность актиномицетов при рН ниже 4,0–4,5 подавлена.

Температура. Для большинства бактериальных организмов температурный оптимум развития лежит в диапазоне 30–37 °С. Для продуцента грамицидина С оптимальная температура для развития и биосинтеза равна 40 °С.

Актиномицеты, как правило, культивируются при температуре 26–30°С, хотя некоторые виды стрептомицетов могут развиваться как при пониженных (от 0 до 18 °С), так и при повышенных (55–60 °С) температурах.

Для большинства мицелиальных грибов оптимальная температура составляет 25–28 °С.

Аэрация. Большинство изученных продуцентов антибиотиков являются аэробами. Для биосинтеза многих антибиотиков (пенициллин, стрептомицин и др.) максимальное их накопление происходит при степени аэрации, равной единице, при которой через определенный объем среды за 1 мин продувается такой же объем воздуха.

В процессе развития продуцента антибиотика в промышленных условиях потребность организма в кислороде меняется в зависимости от стадии развития, вязкости культуральной жидкости и других факторов. На определенных стадиях могут возникнуть ситуации, связанные с кислородным голоданием продуцента. В этих условиях следует принимать дополнительные меры, например, повышение концентрации окислителя добавлением пероксида водорода.

Наиболее перспективным методом выращивания микроорганизмов — продуцентов антибиотиков признан метод глубинного культивирования с использованием периодических процессов. В условиях глубинной культуры процесс развития организма и синтеза антибиотика проходит в две фазы.

В первой фазе развития культуры или, как ее иногда называют, тропофазе (фаза сбалансированного роста микроорганизма), наблюдается интенсивное накопление биомассы продуцента, связанное с быстрым потреблением основных компонентов среды и с высоким уровнем поглощения кислорода.

Во второй фазе развития, именуемой идиофазой (фаза несбалансированного роста микроорганизма), накопление биомассы замедлено или даже уменьшено. В этот период продукты метаболизма микроорганизма лишь частично используются на построение клеточного материала, они в основном направляются на биосинтез антибиотика. Обычно максимум продукции антибиотика в среде наступает после максимума накопления биомассы. Подробное описание технологического процесса на примере производства пенициллина приведено в следующей главе.

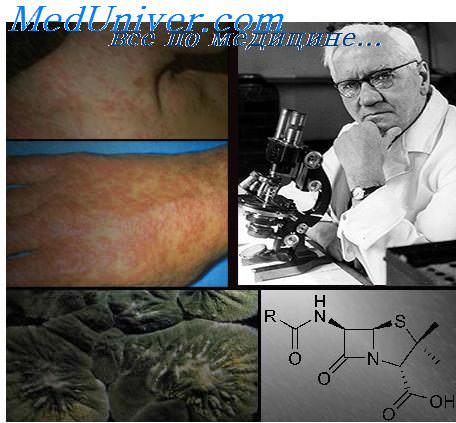

Производство пенициллина

Пенициллин был открыт в 1929 г. Александром Флемингом и был выделен в кристаллическом виде 1940 году. Установлено, что пенициллин оказывает антимикробное действие в отношении некоторых грамположительных бактерий (стафиллококков, стрептококков, диплококков и некоторых других) и практически неактивен в отношении грамотрицательных видов и дрожжей.

Способность образовывать пенициллин широко распространена среди многих плесневых грибов, относящихся к родам Penicillium и Aspergillus. Однако это свойство более характерно для группы Penicillium notatum-chrysogenum. Первые выделенные из естественных субстратов штаммы как наиболее активные продуценты пенициллина образовывали не более 20 единиц (12 мкг) антибиотика на 1 мл культуральной жидкости. В результате широкой научной работы по селекции новых активных штаммов продуцентов пенициллина получены различные штаммы Penicillium chrysogenum, которые, в отличие от исходных штаммов, обладают высокой продуктивностью и используются в промышленности. В настоящее время в промышленных условиях получают культуральные жидкости с содержанием пенициллина более 15000 ед/мл, а отдельные штаммы способны синтезировать антибиотик в количестве до 25 тыс. ед/мл.

Под названием «пенициллин» объединена обширная группа веществ, которые являются N-ацильными производными гетероциклической аминокислоты. Из природных пенициллинов применяются бензилпенициллин и феноксиметилпенициллин.

В процессе культивирования необходимо подобрать сбалансированное сочетание интенсивности аэрации среды (от 0,38 до 4,38 г O2(л/ч)) и концентрации входящих в неё веществ. Температура культивирования -40 °С. Развитие продуцента и синтез антибиотика может идти и при температуре 28 °С, но в этом случае максимальный биосинтез антибиотика наблюдается в первые 24 ч, в то время, как при температуре 40 °С — между 24 и 48 ч.

При выделение грамицидина С культуральную жидкость подкисляют кислотой хлороводородной до рН 4,5-5,0. В осадок выпадает ди-хлоргидрат грамицидина С вместе с бактериальными клетками продуцента. Из осадка антибиотик экстрагируют этанолом. Концентрат, содержащий 4 % грамицидина, используется в медицинской практике.

Технологическая схема производства пенициллина

Дата добавления: 2018-04-04 ; просмотров: 6460 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Биотехнологический способ получения пенициллина

После окончания ферментации образовавшийся продукт необходимо отделить от среды и очистить. Обычно содержимое ферментера сначала разделяют на жидкий компонент и твердый компонент, содержащий клетки. Это делается, как правило, с помощью фильтрации или центрифугирования. Нужный продукт может нахолиться либо в жидкой фазе в растворенном состоянии, либо внутри клеток.

Имеется целый ряд биохимических методов разделения и очистки, таких как высушивание, хроматография, экстракция растворителем и дистилляция. Важность процессов дальнейшей переработки наглядно демонстрирует тот факт, что на заводе компании Eli Lilly, производящем инсулин, этим занимается около 90% из 200 человек персонала. Методы, которые используются на стадиях дальнейшей переработки в производстве пенициллина и микопротеина, рассматриваются в нашей статье.

Продукция медицинского назначения

Одним из наиболее успешных и экономически выгодных направлений микробиологической промышленности является производство медицинских препаратов. Обычно они эффективны в относительно малых количествах и имеют довольно высокую стоимость. Получение их в ферментерах позволяет снизить себестоимость. В последующих разделах рассматриваются наиболее эффективные методы получения медикаментов.

Производство пенициллина

Производство антибиотика пенициллина — хороший пример использования периодического культивирования с добавлением субстрата для получения вторичного метаболита.

С момента открытия в 1928 г. пенициллин спас, возможно, миллионы жизней. Впервые он был использован в широких масштабах во время второй мировой войны, когда его применяли главным образом для лечения солдат, страдающих гонореей — заболеванием, которое передается половым путем. Когда антибиотик стал доступен в больших количествах, его стали использовать для лечения болезней, более опасных для жизни, таких как пневмония. До использования антибиотиков смертность от пневмонии достигала 30%. Действие пенициллина связано с подавлением синтеза клеточной стенки у некоторых бактерий, в особенности у грамположительных бактерий (разд. 2.3.1, клеточная стенка). Погибают только растущие клетки. Некоторые бактерии содержат плазмиды, которые делают их устойчивыми к пенициллину (разд. 2.3.1, плазмиды). К настоящему времени известно несколько сотен пени-циллинов, молекулы которых имеют одну и ту же базовую структуру, но различные боковые цепи. Некоторые из них являются синтетическими, некоторые — полусинтетическими, некоторые — природного происхождения. Они имеют разную специфичность; другими словами, они различаются по эффективности воздействия на разные бактерии. Это является хорошим стимулом для поиска альтернативных форм антибиотика.

Направленный скрининг подходящего штамма гриба PenicilUum, из которого выделили пенициллин, был впервые предпринят в начале второй мировой войны в США, несмотря на то, что Флеминг открыл пенициллин в Англии (у PenicilUum notatum). Поиск был организован ученым из Оксфордского университета сэром Говардом Флори (Н. Florey), которого поддержали американцы, располагавшие большими ресурсами. Были исследованы культуры и образцы почв со всего света, однако оказалось, что наибольшей продуктивностью обладает штамм PenicilUum chrysogenum, который вырос на заплесневелой дыне, купленной на местном рынке. С тех пор благодаря селекции высокопродуктивных мутантных штаммов, а также разработке методов культивирования, выделения и очистки, производство пенициллина возросло примерно в 2000 раз.

Решающее значение имеет состав среды, используемой в процессе ферментации. Предпочтительным источником углерода является глюкоза. Глюкоза обеспечивает рост гриба, однако подавляет продукцию ферментов, необходимых для синтеза пенициллина. Поэтому обычно стимулируют быстрый рост гриба в первые 30—40 ч, а затем добавляют глюкозу в низкой концентрации либо контролируемыми дозами, либо постоянно (т. е. это периодическое культивирование с добавлением субстрата). Источником азота является дешевый белок, например соевая или рыбная мука. Кроме того, в среду добавляют фосфат, карбонат кальция и фенилуксусную кислоту, которые повышают выход продукта, так как они необходимы для образования молекулы пенициллина. Поскольку пенициллин является вторичным метаболитом, он образуется уже после начальной, быстрой фазы роста. К первичным метаболитам, которые формируются на первой фазе роста, относятся, например, такие продукты дыхания, как двуокись углерода и этиловый спирт.

Посевной материал выращивают из спор гриба. Для инокуляции ферментера объемом 50 000 дм3 требуется 3—5 тонн мицелия. Поскольку пенициллин необходим в огромных количествах, для его производства построен ферментер объемом до 200 000 дм3. Ежедневно потребляется около 500 кг глюкозы. Выход пенициллина сильно зависит от температуры, которая может подниматься до 2 °С в час, поэтому нужно внимательно следить за этим фактором. Необходимо также контролировать значение рН и поддерживать его между 6,5 и 7,0. Процесс продолжается примерно 15 сут.

Дальнейшая переработка начинается с удаления мицелия путем фильтрации. Пенициллин остается растворенным в жидкой фазе среды. Его экстрагируют серией растворителей. При каждой экстракции удаляется часть примесей, так что пенициллин становится все чище и чище, пока он не окажется растворенным в воде в чистом виде. Затем воду удаляют путем выпаривания в вакууме, а пенициллин кристаллизуется в виде натриевой или калиевой соли (сам по себе пенициллин является слабой кислотой).

Источник