Гидромеханические способы разработки и намыва грунта

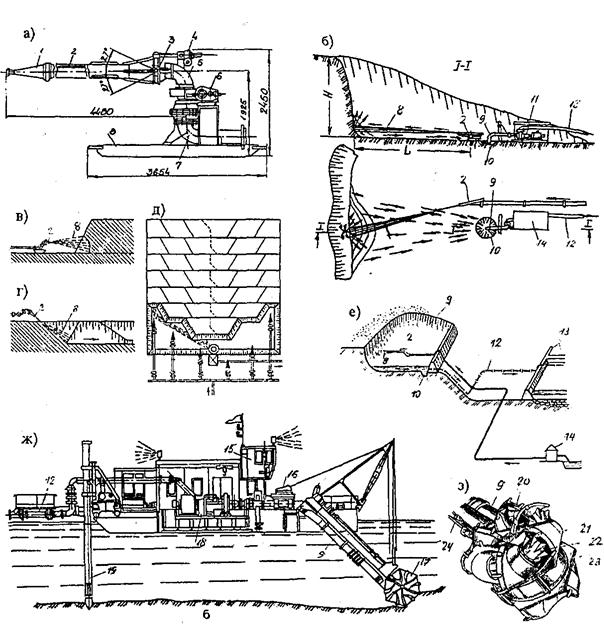

Различают два основных способа гидромеханической разработки грунта: 1) гидромониторный, при котором грунт в открытом забое разрабатывают мощной узконаправленной струей воды, выбрасываемой под большим давлением из насадки специальной гидравлической установки — гидромонитора (рис. 4.22, а); 2) землесосный, при котором разработку грунта на дне реки или водоема производят землесосными снарядами (см. рис. 4.22, ж).

Разработка грунта гидромониторами. По трудности разработки гидромониторами песчаные грунты относятся к I и II, а глинистые — к III и IV группам. Удельный расход воды на 1 м 3 песчаных грунтов составляет 3,5…9 м 3 при рабочем давлении 0,25 МПа, а для глинистых – 5…14 м 3 при давлении 0,2…0,7 МПа Расход воды и скорость струи регулируют с помощью сменных насадок.

Различают две схемы размыва грунта гидромониторами встречным забоем — «снизу вверх» (см. рис. 4.22, б, в) и попутным забоем — «сверху вниз» (рис. 4.22, г). Встречным забоем обычно разрабатывают плотные грунты, а попутным — рыхлые, несвязные. Размывать грунты можно одновременно несколькими гидромониторами с фронтом работ для каждого – 15 . 30 м.

Расстояние гидромонитора от забоя L зависит от вида грунта: при разработке песка, суглинка и глины L ≥ Н, а лессовых грунтов — L ≥ 1,2Н (Н- высота забоя). При благоприятном рельефе участка размытый гидромонитором грунт в виде пульпы отводится по лоткам или трубопроводу самотеком, а при неблагоприятном рельефе пульпу перекачивают грунтовым насосом (рис. 4.22, б).

Рис. 4.22 – Разработка грунта гидромониторами и земснарядами

а — гидромонитор, б, в — разработка грунта гидромонитором встречным забоем, г — то же, попутным, д — расположение гидромониторов, е — общая организация гидромониторной разработки грунта, ж — разработка грунта под водой земснарядом, з — рыхлитель ковшового типа; 1 — насадка, 2 — ствол гидромонитора, 3 — шарнир, 4, 6 — приводы перемещения ствола в вериткальном направлении, 5, 7 — верхнее и нижнее колено, 8 — водяная струя, 9 — всасывающая труба, 10 — зумпф, 11 — грунтовый насос, 12 — пульпопровод, 13 — дамбы обваловывания, 14 — насосная, 15 — рубка и пульт управления земснарядом, 16 — рамоподъемная лебедка, 17 — двухроторный рыхлитель, 18 — главный насосный агрегат, 19 — напорная свая, 20 — фрезы, 21 — ковши, 22 — ограничитель, 23 — бункер, 24 — вал рыхлителя

Разработку грунта землесосными снарядами осуществляют засасыванием грунта со дна или подводных откосов водоема. Земснаряд (рис. 4.22, ж) смонтирован на барже. При работе земснаряда во всасывающей трубе грунтового насоса создается разряжение, под действием которого засасывается вода вместе с частицами грунта (пульпа). В плотных и связных грунтах применяют различные рыхлители (фрезерные, роторные, ковшевые и др.). В подводных забоях грунт начинают разрабатывать земснарядами с погружением грунтозаборного всасывающего устройства с наконечником (или рыхлителем) (рис. 4.22, з) на глубину снимаемого за одну проходку слоя. В процессе его заглубления земснаряд периодически перемещают для расширения забоя. Для дальнейшей разработки подводной выемки земснаряд папильонируют, т.е. перемещают в забое свайно-канатным способом с помощью тросов по дуге окружности, центром которой является одна из папильонажных свай. Поворачиваясь веерообразно в плане, земснаряд засасывает пульпу и перекачивает ее на берег по плавучему пульпопроводу.

Ширина прорези В, разрабатываемой земснарядом,

где R — горизонтальное расстояние от сваи до разрыхлителя, м; φ — угол поворота земснаряда вокруг сваи (обычно 70 — 80°).

Намыв насыпей производят при устройстве водохранилищных плотин и дамб (например, для шлаконакопителей), а также при заполнении грунтом пазух сооружений, подготовке и планировке площадок. Намыв осуществляют путем организованного выпуска пульпы и принудительного ограничения контуров возводимой насыпи. Поток пульпы поступает на внутреннее пространство сооружения, называемое пляжем намыва. При двухстороннем намыве в центре образуется отстойный прудок, регулированием уровней в котором обеспечивают необходимое время отстоя и нужную степень осаждения частиц грунта. Осветленную воду с помощью сборных колодцев и трубопроводов отводят за пределы участка или карты намыва. Во избежание растекания пульпы за пределы возводимой насыпи и для формирования ее внешних откосов устраивают обвалование. Причем до начала намыва отсыпают дамбочки первичного обвалования, а в процессе намыва -попутного обвалования.

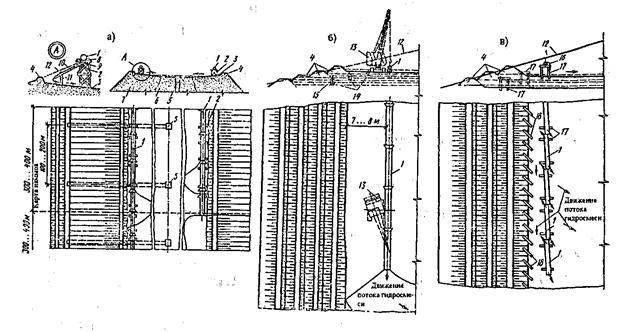

Насыпи из пульпы намывают слоями толщиной 20 . 25 см. Распределительные пульпопроводы при намыве периодически перекладывают по высоте в соответствии с принятой разбивкой на ярусы намыва. Высота яруса и, следовательно, частота перекладки труб зависят от способа намыва. На практике применяют три основных способа — эстакадный, низкоопорный и безэстакадный. Намыв насыпей обеспечивает значительную плотность грунта, что в большинстве случаев не требует проведения работ по искусственному его уплотнению.

Эстакадный способ намыва (рис. 4.23, а) является наиболее распространенным. Распределительный трубопровод (пульпопровод) на картах намыва укладывают на деревянных эстакадах высотой 5 м. В трубопроводе через каждые 6 м по длине имеются специальные выпуски в виде патрубков с регулируемыми задвижками, через которые гидросмесь выпускают на пляж намыва. По мере намыва стойки эстакады оставляют в грунте, а горизонтальные ее элементы удаляют. После намыва одного яруса высотой 4. 5 м устраивают эстакады следующего, на которые перекладывают распределительный трубопровод, и начинают намыв следующего яруса. К недостаткам этого способа относятся: необходимость устройства деревянных эстакад, значительные безвозвратные потери лесоматериалов, трудоемкость работ.

Рис. 4.23 – Намыв грунта

а — эстакадным способом, б — безэстакадный способ, в – низкоопорный

Безэстакадный способ (рис. 4.23, б) является основным при возведении намывных сооружений. Распределительный трубопровод укладывают непосредственно на поверхность намываемого грунта, а гидросмесь выпускают из торца трубопровода. Трубы стыкуют с помощью быстроразъемных соединений и в процессе намыва наращивают с помощью крана. По мере намыва трубопровод перемещают параллельно бровке наружного откоса насыпи, сохраняя в течение всего намыва постоянное расстояние от бровки, равное 7. 8 м. При использовании безэстакадного способа не требуется расход лесоматериалов, процесс намыва полностью механизирован, вследствие чего повышается производительность труда.

Низкоопорный способ применяют редко. Распределительный трубопровод укладывают на инвентарных низких опорах, а гидросмесь выпускают из торца этого трубопровода, разбираемого в процессе намыва. Толщина намываемого слоя грунта составляет 1 . 1,2 м. По степени механизации этот способ приближается к безэстакадному, а характеру намыва и распределения грунта — к эстакадному.

Источник

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

СПОСОБЫ НАМЫВА ГРУНТА

В практике гидромеханизации в настоящее время используют три способа намыва: эстакадный, безэстакадный и низкоопорный.

Эстакадный способ. При эстакадном способе распределительный трубопровод укладывают на эстакадах и гидросмесь рассредото- ченно выпускается из трубопровода на намываемую поверхность из ряда регулируемых отверстий — выпусков. Высота яруса намыва определяется высотой эстакад, заложения откоса плотины и имеющихся средств механизации. Эстакады обычно выполняют из стандартного круглого леса — подтоварника — диаметром до 20—22 см и длиной 6,5 м. Высота эстакад 5 м при заглублении в грунт на 1,5 м.

В последнее время в практике намыва применяют инвентарные металлические разборные эстакады.

Трубы монтируют на эстакадах тракторными кранами-трубоукладчиками с удлиненной стрелой или гусеничными кранами обычной конструкции.

Для распределительного трубопровода применяют металлические трубы с фланцевыми или бандажными самоуплотняющимися быстроразъемными соединениями.

Отверстия для выпуска гидросмеси диаметром 150—200 мм размещаются на трубопроводе через 6 м друг от друга. Отверстия оборудуются задвижками 6 или патрубками 2 (рис. 134) с затворами различной конструкции. Положение отверстий в трубопроводах 4 может быть различным, но обычно они направлены вертикально вниз или с небольшим наклоном к обвалованию. Для удобства распределения гидросмеси применяют деревянные или металлические лотки 3 на козловых опорах 9.

По мере намыва яруса сооружения распределительные лотки укорачивают, затем снимают и намыв ведут непосредственно из патрубков. Стойки эстакад оставляют в намытом грунте, горизонтальные элементы убирают, чтобы предотвратить местную контактную фильтрацию. После окончания намыва данного яруса устанавливают эстакады следующего яруса, на которые перекладывают распределительные трубопроводы, и намыв начинают вновь.

Поскольку при намыве гидросмесь поступает из ряда выпусков, расположенных последовательно по длине распределительного трубопровода, то из первых выпусков на карту намыва поступает гидросмесь, наиболее насыщенная частицами крупного грунта, т. е. происходит продольное фракционирование грунта. Это может привести к тому, что сооружение в разных частях станет неравнопрочным и не будет обладать равномерной водопроницаемостью. Чтобы предупредить такое явление, намыв ведут с попеременным открытием выпусков, т. е. участки распределительного трубопровода включают в работу поочередно. В некоторых случаях трубопровод закольцовывают (рис. 135) и тогда в нем периодически можно менять направление потока гидросмеси. Количество одновременно открываемых патрубков может быть различным и устанавливается на месте в каждом отдельном случае.

В отечественной практике гидротехнического строительства эстакадный способ намыва был повсеместно распространен до 1952— 1954 гг., но с появлением высокомеханизированных и экономичных безэстакадного и низкоопорного способов намыва он утратил свое значение. В настоящее время этот способ применяют только при намыве непротяженных, но высоких сооружений.

Стрелками показано направление движения гидросмеси

Недостатками эстакадного способа намыва являются, большие затраты лесоматериала для выполнения эстакад и распределительных лотков; сложность монтажных работ по укладке и переукладке распределительных тру. бопроводов; трудность отсыпки попутного обвалования рядом с эстакадами и управления самим процессом намыва. Применение инвентарных металлических эстакад в значительной мере повысило экономические показатели этого метода, устранило потери лесоматериала и упростило подготовительные и монтажные работы.

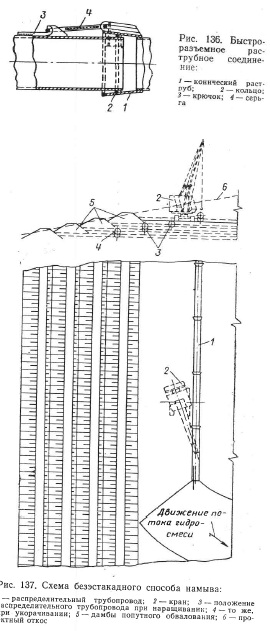

Безэстакадный способ. Безэстакадный способ намыва разработан и освоен впервые в СССР Всесоюзным трестом гидромеханизации Министерства электротехники и электростанций СССР. Этот способ наиболее механизированный и экономичный по сравнению с другими способами. При безэстакадном способе намыва распределительный трубопровод укладывается непосредственно по намываемому грунту и гидросмесь выпускается сосредоточенно из торца конечного звена трубопровода. Трубы наращиваются в процессе намыва с помощью крана-трубоукладчика. Трубы снабжены специальными быстроразъемными раструбными соединениями (рис. 136). При намыве в воду очередное звено, трубы наращивают после того, как у торца трубопровода образуется достаточный для этого пляж намыва.

Намыв начинается с выпуска гидросмеси из торца первого звена трубопровода, уложенного на одной стороне карты намыва, и ведется до образования перед ним слоя отложения грунта требуемой толщины. Затем без перерыва в подаче гидросмеси наращивается второе звено трубопровода и производится дальнейший намыв грунта той же толщины. В результате последовательного наращивания труб с непрерывным выпуском гидросмеси происходит тонкослойный намыв грунта по всей длине. Таким же образом ведется намыв при разработке распределительного трубопровода.

При его укорачивании конец последнего звена сначала приподнимают краном на высоту, соответствующую толщине намываемого слоя, а после намыва грунта трубу отсоединяют. Намыв происходит, следовательно, в процессе челночного движения крана, то наращивающего, то укорачивающего звенья распределительного трубопровода.

После намыва слоя требуемой толщины на одной стороне карты намыв ведут по другой стороне карты по аналогичной схеме и т. д.

Для строительно-монтажных работ при низкоопорном способе намыва применяют специальную универсальную машину УМ-1. Она представляет собой трактор ДТ-54 с ком-

Толщина слоя намыва зависит от характера грунта и мощности землесосного снаряда. Для песчаных грунтов и землесосных снарядов типов 300-40 и 500-60 она равна 0,6—0,7 м при наращивании распределительного трубопровода и 0,2—0,3 м — при его укорачивании.

По мере намыва грунта распределительный трубопровод перемещают параллельно линии наружного откоса сооружения, сохраняя постоянно одинаковое расстояние 6—8 м от бровки подошвы внутреннего откоса попутного обвалования. На рис. 137 изображена схема безэстакадного способа намыва.

Отсутствие эстакад позволяет полностью механизировать работы по устройству попутного обвалования, которое выполняют обычно бульдозером, работающим на участках, не занятых в данный момент распределительными трубопроводами.

Низкоопорный способ. При этом способе намыва распределительный трубопровод укладывают на низких инвентарных опорах и гидросмесь выпускается на намываемую поверхность сосредоточенно или частично рассредоточение. В первом случае ее выпускают из торца распределительного трубопровода, разбираемого в процессе намыва, а во втором случае из торцов нескольких смещенных относительно один от другого конечных звеньев такого трубопровода. Толщина намываемого низкоопорным способом слоя грунта составляет 1 — 1,2 м.

По степени механизации низкоопорный способ близок к безэстакадному способу намыва. По характеру укладки грунта при сосредоточенном выпуске гидросмеси он сходен с безэстакадным способом, а при рассредоточенном — с эстакадным. Инвентарные деревянные опоры высотой до 1,5 м состоят из двух стоек и поперечины.

Распределительный трубопровод укладывают на расстоянии 4—5 м от бровки подошвы внутреннего откоса попутного обвалования. Трубы разбирают в процессе намыва, не прекращая его. Трубы при разборке не снимают с поперечин, а лишь слегка откатывают. Выпускать гидросмесь во время наращивания плектом навесного оборудования, состоящего из вил и бурового станка. Вилы укреплены в передней части трактора и служат для подъема и укладки труб на опоры (с их помощью опоры также извлекаются после окончания намыва яруса). Буровой станок, который смонтирован в задней части трактора на съемных кронштейнах, делает одновременно две скважины глубиной до 0,8 м для установки опор стоек: за 1 ч он бурит в среднем 120 скважин. Отсыпка обвалования на всю высоту яруса намыва производится бульдозером.

При рассредоточении потока гидросмеси конечные звенья труб распределительного трубопровода сдвигаются на 73—lJA поперечного сечения трубы и занимают положение, показанное на рис. 138.

Источник