Эксплуатация скважин бесштанговыми скважинными насосами

Существует механизированный способ эксплуатации скважин бесштанговыми насосами. При этом используются электрические или гидравлические машины. В практике чаше применяются установки, в которых погруженный в пластовую жидкость электродвигатель приводит в действие многоступенчатый центробежный или винтовой скважинный насос. Например установка погружного центробежного электронасоса (УЭЦН) состоит из погружного насосного агрегата, включающего электродвигатель, протектор и многоступенчатый насос, спущенный в скважину на колонне подъемных труб, закрепленных на устье скважины. Электродвигатель соединен кабелем со станцией управления и автотрансформатором, расположенными на поверхности рядом с устьем скважины.

Пластовая жидкость, поступающая из пласта в эксплуатационную колонну, обтекает двигатель, протектор и через боковой вход поступает в насос, из которого по подъемным трубам поднимается на поверхность и через устьевую арматуру отводится в промысловую сеть. На выходе насоса устанавливается обратный клапан для предотвращения обратного течения жидкости в подъемных трубах при остановке двигателя и спускной клапан для слива жидкости из труб перед подъемом их из скважины. Электродвигатель установки изготавливают в специальном исполнении, предотвращающем попадание пластовой жидкости в его внутреннюю полость. Для этого ее заполняют маловязким маслом. В электродвигателе предусмотрены устройства для обеспечения фильтрации масла и циркуляции его внутри корпуса. Протектор для защиты двигателя от воздействия окружающей его пластовой жидкости имеет запас масла для смазки подшипников двигателя и насоса. Погружной насос состоит из большого числа ступеней — рабочих колес и направляющих аппаратов внутри корпуса. Подобная конструкция обусловлена тем, что одна ступень центробежного насоса создает небольшой напор, а последовательное их соединение позволяет получить необходимое давление.

Источник

Бесштанговая эксплуатация скважин. Погружные электроцентробежные насосы

Бесштанговая эксплуатация скважин

Во-первых, они предназначены для эксплуатации средне- и высокодебитных скважин с достаточно большим диапазоном высоты подъема продукции. Во-вторых, привод глубинного насоса осуществляется электродвигателем, расположенным в скважине.

Для эксплуатации глубоких скважин с низкими статическими уровнями и для большего отбора жидкости из высокодебитных скважин применяют бесштанговые погружные насосные установки.

К бесштанговым погружным установкам относятся насосы:

б) гидропоршневые — 1%;

в) диафрагменные — 1 — 2 %;

Наиболее широко распространены в практике установки электроцентробежных насосов.

· Скважины, оборудованные установками погружных центробежных электронасосов, выгодно отличаются от скважин, оборудованных глубиннонасосными установками.

· Здесь на поверхности нет механизмов с движущимися частями, отсутствуют громадные металлоемкие станки — качалки и массивные фундаменты, необходимые для их установки.

· Применение такого оборудования позволяет вводить скважины в эксплуатацию сразу же после бурения в любой период года, даже в самые суровые зимние месяцы, без больших затрат времени и средств на сооружение фундаментов и монтажа тяжелого оборудования. При эксплуатации скважин ЭЦН устье легко поддается герметизации, что позволяет осуществлять сбор и отвод попутного газа. Для установок ЭЦН характерно отсутствие промежуточного звена насосных шланг, благодаря чему повышается межремонтный период работы скважин.

· Расширяется область применения насосной добычи из глубоких скважин и форсированного отбора жидкости из сильно обводненных скважин, а также наклонно-направленных скважин.

К недостаткам бесштанговых насосных установок можно отнести: сложный ремонт скважины при падении труб, иногда не приводящий к результату; сложное оборудование (шкаф ШГС), требующее электрика высокой квалификации.

На больших оборотах нефть смешивается с водой, приходится тратить большое количество энергии, чтобы отделить нефть от воды. ЭЦН могут применяться также для межпластовой закачки воды и для поддержания пластовых давлений в нефтяных залежах.

Электроцентробежный насос предназначен для добычи скважиной жидкости либо её нагнетания в пласт. Принцип работы насоса состоит в нагнетании жидкости из колес в аппараты за счет центробежной силы, возникающей при вращении ротора с закрепленными на нем колесами. Проходные сечения рабочих органов определяют пропускную способность (подачу) насоса, а их количество — напор.

Установка УЭЦН состоит из погружного насосного агрегата (электродвигателя с гидрозащитой и насоса), кабельной линии (круглого плоского кабеля с муфтой кабельного ввода), колонны НКТ, оборудования устья скважины и наземного электрооборудования: трансформатора и станции управления (комплектного устройства). Трансформаторная подстанция преобразует напряжение промысловой сети до оптимальной величины на зажимах электродвигателя с учетом потерь напряжения в кабеле. Станция управления обеспечивает управление работой насосных агрегатов и его защиту при оптимальных режимах.

В подземное оборудование входят:

— сборка электроцентробежного агрегата;

— колонна насосных труб и кабель.

Электроцентробежный агрегат спускают в скважину на НКТ. Он состоит из трех основных частей, расположенных на одном вертикальном валу: многоступенчатого центробежного насоса, электродвигателя (ПЭД) и протектора.

Это оборудование предназначено для герметизации устья и регулирования отбора нефти в период фонтанирования при эксплуатации штанговыми скважинными насосами, а также для проведения технологических операций, ремонтных и исследовательских работ в скважинах, расположенных в умеренном и холодном макроклиматических районах.

Источник

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН БЕСШТАНГОВЫМИ ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ

Недостаточно высокая подача штанговых насосов, необходимость установки громоздкого оборудования, опасность обрыва штанг при больших глубинах скважин и другие причины ограничивают область применения штанговых насосов. В связи с этим за последние годы при эксплуатации нефтяных скважин стали применять бесштанговые насосы, из которых широко распространены погружные центробежные электронасосы и винтовые насосы.

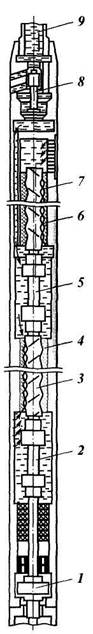

Установка погружного центробежного электронасоса (рис. 3.10) состоит из насосного агрегата, бронированного кабеля б, устьевой арматуры 7, кабельного барабана станции управления 10 и автотрансформатора 9. Погружной насосный агрегат, в собранном виде спускаемый в скважину на подъемных трубах 5, состоит из центробежного многоступенчатого насоса 4, погружного электродвигателя 1 и протектора 2. Все эти узлы соединены между собой фланцами. Валы двигателя, протектора и насоса имеют на концах шлицы и соединяются шлицевыми муфтами.

Так как электродвигатель расположен непосредственно под насосом, последний имеет боковой прием жидкости, которая поступает в него из кольцевого пространства между эксплуатационной колонной и электродвигателем через фильтр-сетку 3.

К наземному оборудованию скважин относятся устьевая арматура 7, барабан со стойками для кабеля, автоматическая станция управления 10 и автотрансформатор 9. Автотрансформатор предназначен для компенсации падения напряжения в кабеле 6, подводящем ток к погружному электродвигателю 1. Для защиты от окружающей среды автотрансформатор устанавливают в будке. Станция управления позволяет вручную или автоматически включать или выключать агрегат и контролировать его работу (отключать агрегат при прекращении подачи жидкости, при перегрузках и коротких замыканиях). Устьевая арматура 7 предназначена для отвода продукции скважины в выкидную линию, герметизации затрубного пространства с учетом ввода в него кабеля и перепуска газа из этого пространства при чрезмерном увеличении его давления.

| Рис. 3.10. Установка погружного центробежного электронасоса |

Принцип действия установки следующий. Электрический ток из промысловой сети через автотрансформатор 9 и станцию управления 10 поступает по кабелю 6 к электродвигателю 1, в результате чего электродвигатель вращает вал насоса и приводит таким образом его в действие. Во время работы агрегата жидкость проходит через фильтр, установленный на приеме насоса, и нагнетается по насосным трубам на поверхность. Чтобы жидкость при остановке агрегата не сливалась из колонны труб в скважину, в трубах над насосом смонтирован обратный клапан. Кроме того, над насосом устанавливают спускной клапан, через который жидкость сливается из колонны труб перед подъемом агрегата из скважины [9].

Погружной электронасос по принципу действия не отличается от обычных центробежных насосов, применяемых для перекачки жидкости. Он представляет собой набор лопаток (ступеней), составляющих ротор насоса и направляющих аппаратов, являющихся статором. Лопатки и элементы, составляющие статор, изготовляют из чугуна.

Во время работы насоса жидкость, поступающая через всасывающие отверстия к центральной открытой части рабочего колеса, попадает на его лопатки и увлекается ими в полость насоса, где приобретает вращательное движение. Под влиянием центробежной силы и от воздействия лопаток частицы жидкости с большой скоростью отбрасываются к периферии вращающегося колеса и затем наружу. Выбрасываемая из колеса жидкость обладает большой скоростью и, следовательно, значительной кинетической энергией — энергией движения. Для преобразования этой энергии в энергию давления служат специальные направляющие устройства — лопаточные диффузоры, устанавливаемые за рабочим колесом. Жидкость, протекая между этими лопатками, плавно изменяет направление движения, постепенно теряет скорость и отводится в следующую ступень.

Рабочие колеса погружных насосов имеют небольшой диаметр, и вследствие этого напор жидкости, создаваемый одной ступенью, не превышает 3,5 —5,5 м. Поэтому для обеспечения напора в 800— 1000 м в корпусе насоса монтируют по 150 — 200 ступеней, а в тех случаях, когда необходим больший напор, применяют двухсекционные или трехсекционные насосы.

Погружные центробежные электронасосы (ЭЦН) применяют для работы в скважинах, закрепленных обсадными трубами диаметрами 140, 146 и 168 мм с внутренними диаметрами соответственно 121,7, 124 и 144,3 мм. Для эксплуатации скважин, в продукции которых содержится большое количество песка (до 1,0 % от количества извлекаемой жидкости), центробежные насосы изготовляют в износостойком исполнении.

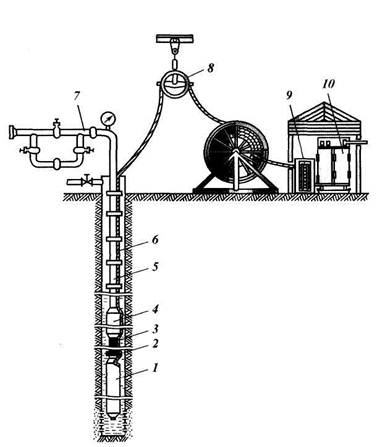

К основным параметрам погружного насоса относятся его подача О и развиваемый напор Н. Величина напора характеризует высоту, на которую жидкость может быть поднята с помощью данного насоса. Напор и подача, — взаимозависимые величины: чем выше развиваемый данным насосом напор, тем ниже его подача. Это хорошо видно из рис. 3.11.

| Рис. 3.11. Рабочая характеристика ЭЦН |

Например, насос, рабочая характеристика которого показана на этом рисунке, способен поднять воду на высоту 1150 м, но при этом он будет работать вхолостую (Q = 0). Если напор приближается к нулю, то насос способен перекачивать до 500 м 3 /сут жидкости. С увеличением напора подача насоса снижается, а при снижении увеличивается; КПД η насоса в обоих случаях несколько снижается.

Для каждого насоса имеется рабочая область, при которой достигается максимальный КПД установки. В рассматриваемом примере максимальный КПД составляет 55 %. При этом Q = 250 м 3 /сут, Н = 800 м.

Промышленностью выпускаются насосы, рассчитанные на напор от 450 до 1500 м и подачу от 40 до 700 м 3 /сут.

Приводом ЭЦН служат погружные электродвигатели трехфазные, асинхронные с короткозамкнутым ротором. При частоте тока 50 Гц синхронная частота вращения их вала составляет 3000 об/мин.

Так как диаметр корпуса двигателя ограничен внутренним диаметром эксплуатационной колонны (121,7—144,3 мм), с целью обеспечения необходимой мощности длина их составляет 4,2 — 8,2 м. Мощности выпускаемых погружных двигателей в зависимости от типа насоса могут быть от 14 до 125 кВт, их диаметр — от 103 до 123 мм.

Гидрозащита — один из важнейших узлов погружного агрегата. Она предохраняет электродвигатель от попадания в его полость пластовой жидкости. Это достигается тем, что в полости электродвигателя, заполненного жидким маслом, создается давление, превышающее давление окружающей среды. Гидрозащита компенсирует также утечки масла из двигателя и обеспечивает подачу масла к подшипникам насоса.

| |

| Рис. 3.12. Винтовой насос |

Подбор скважины для применения погружного насоса производится на основании данных ее исследования, в результате которого определяется ее дебит и динамический уровень при этом дебите, что соответствует напору, который должен развивать насос.

Электронасос спускают в скважину после очистки ее забоя от грязи и осадков. Затем подъемные трубы заполняют до устья жидкостью и после этого включают двигатель. Обслуживание скважины, эксплуатируемой центробежными насосами, состоит в проверке подачи насоса и контроле за работой электрооборудования. В последнее время на практике стали использоваться погружные винтовые насосы. Установка винтового насоса состоит из тех же узлов, что и установка погружного центробежного насоса, т. е. из погружного агрегата (двигатель, гидрозащита, насос), кабеля, оборудования устья, автотрансформатора и станции управления. Вместо центробежного насоса в подземном агрегате используется винтовой насос. Кроме того, в установках погружных винтовых электронасосов (УЭВН) применяют четырехполюсные погружные электродвигатели с частотой вращения вала (синхронной) 1500 об/мин. Конструктивно двигатели идентичны двигателям центробежных насосов.

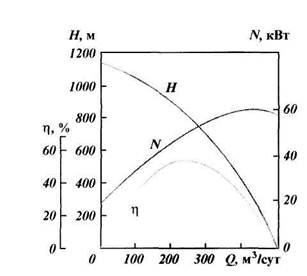

В состав погружного винтового насоса (рис. 3.12) входят следующие основные узлы и детали: пусковая муфта 1, с помощью которой вал насоса через вал протектора соединяется с валом погружного электродвигателя; эксцентриковые муфты 2 и 5; правые и левые обоймы 3 и 6 с винтами 4 и 7; предохранительный клапан 8 и труба 9. Его рабочими органами являются однозаходные стальные винты и резинометаллические обоймы, внутренняя полость которых представляет собой двухзаходную винтовую поверхность с шагом, в 2 раза большим шага винта.

Прием жидкости из скважины ведется через две фильтрованные сетки. Нагнетаемая жидкость поступает в полость между винтами и за обоймой 6 проходит к предохранительному клапану 8 и далее в подъемные трубы. Винт, вращаясь в обойме, совершает сложное планетарное движение. За один оборот винта замкнутые полости, имеющие винтообразную форму, перемещаются с заключенной в них жидкостью на один шаг обоймы в осевом направлении в сторону нагнетания. При вращении винта непрерывно открываются и закрываются полости, образуемые винтом и обоймой. При этом сумма заполненных жидкостью выходных площадей поперечного сечения винта с обоймой остается постоянной и поток жидкости всегда непрерывен и пропорционален частоте вращения винта. Жидкость перекачивается практически без пульсаций, не создавая стойкой эмульсии из нефти с водой.

Винтовой насос — насос объемного действия. Его теоретическая подача прямо пропорциональна частоте вращения винта. Так как винт, вращаясь, в осевом направлении не перемещается, то, естественно, жидкость, заполняющая впадины винтовой полости обоймы, будет поступать из одной впадины в другую в соответствии с шагом винта. Таким образом, за один оборот винт 2 раза перекроет камеры в обойме, т. е. вытеснит из нее две определенные порции жидкости. Осевое перемещение жидкости за один оборот винта равно Г, следовательно, подача насоса за один оборот q = 4eDT, (3.4)

где 4eDT — площадь поперечного сечения потока жидкости. Для насосов, работающих по сдвоенной схеме (см. рис. 3.11), подача насоса за один оборот составит

Подача насоса за 1 сут

В этих формулах е — эксцентриситет винта; D — диаметр сечения винта; Г — шаг обоймы; л — частота вращения вала насоса; η о6 — объемный КПД насоса.

Если размеры насоса принимать в метрах (м), то подача его будет в кубических метрах в сутки (м 3 /сут). Объемный коэффициент полезного действия насоса принимается равным 0,7 — 0,9. Эта величина зависит от характера посадки винта в обойме (с натягом или с зазором), от характеристики резины и развиваемого насосом напора. На российских промыслах погружные винтовые электронасосы применяют для скважин со 146-мм или 168-мм обсадными колоннами и минимальными внутренними диаметрами соответственно 121,7 и 130 мм.

Погружной электронасос сочетает в себе положительные качества центробежного и поршневого, обеспечивая плавную, непрерывную подачу жидкости без пульсации, с постоянным высоким КПД при широком диапазоне изменения давления. Характерная особенность винтовых насосов — значительное улучшение параметров с увеличением вязкости перекачиваемой жидкости. Поэтому наиболее эффективны эти насосы при добыче вязкой и высоковязкой жидкости. Одним из достоинств погружного электронасоса является то, что он обеспечивает стабильные параметры при добыче нефти с высоким газовым фактором, и даже попадание свободного газа на прием насоса не приводит к срыву добычи нефти.

Источник