Размножение кишечнополостных осрбенности

Размножение кишечнополост. бесполое половое способы осрбенности

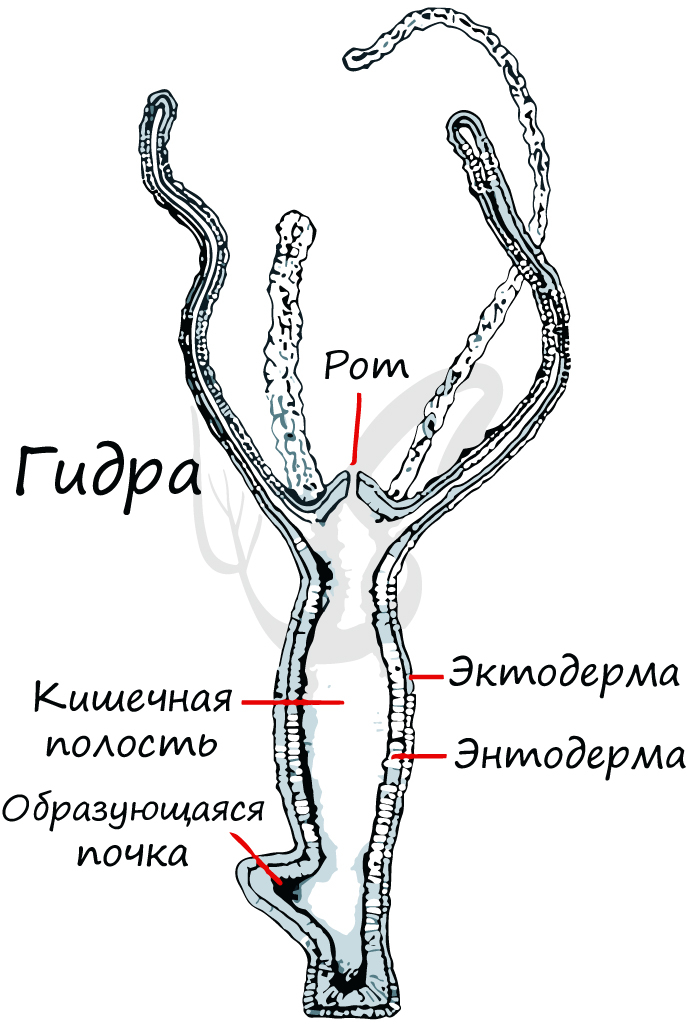

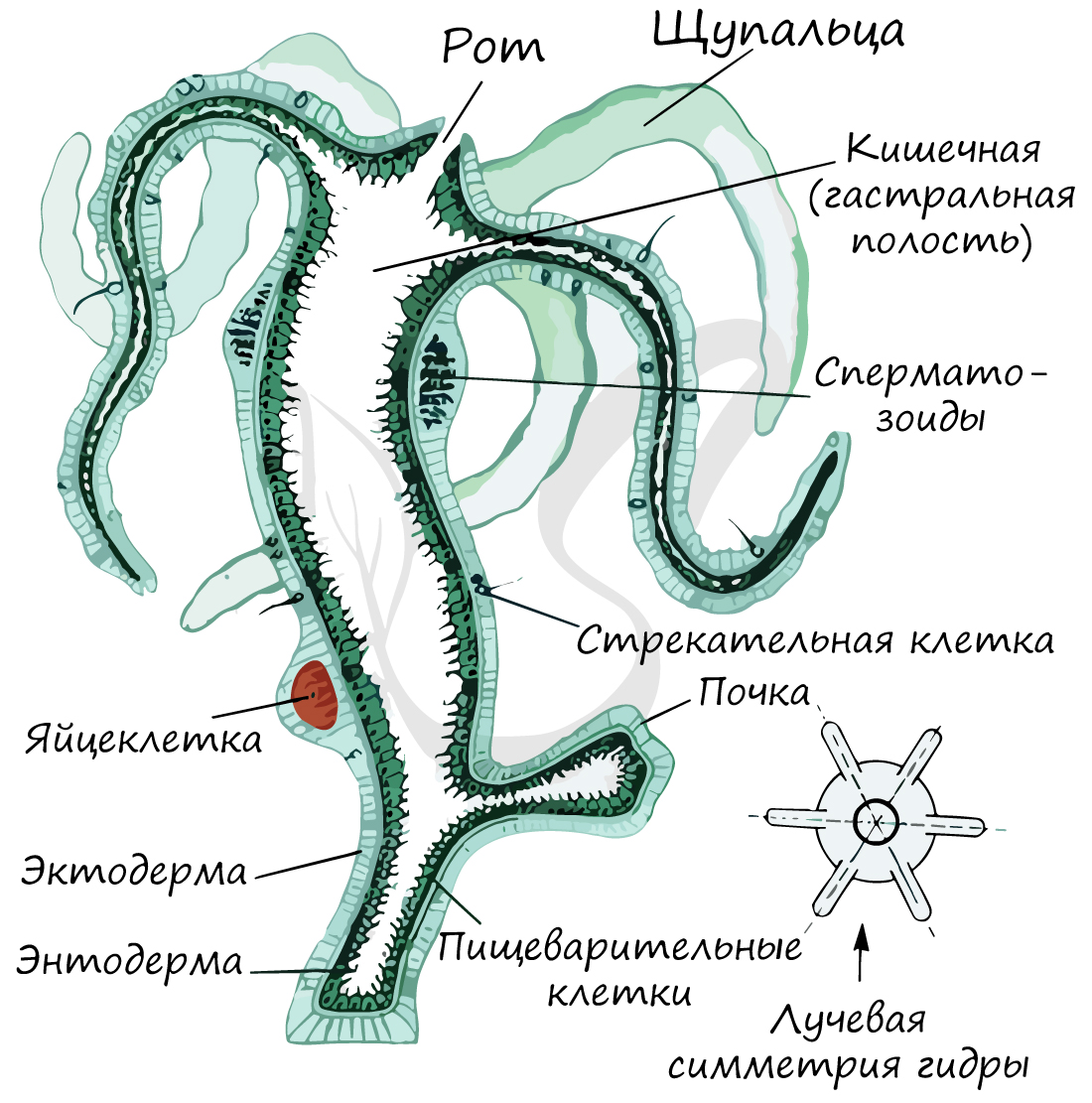

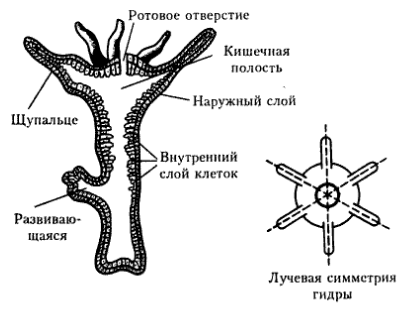

К типу кишечнополостных относятся низшие многоклеточные животные, которые, однако, по целому ряду признаков стоят выше губок. Это преимущественно морские животные, и лишь немногие из них живут в пресных водах. Тип кишечнополостных включает около 9000 видов. Тело кишечнополостных образовано двумя слоями клеток: наружным — эктодермой и внутренним — энтодермой. Между эктодермой и энтодермой находится бесструктурное вещество, которое у одних форм (гидры, морские гидроидные полипы) образует тонкую базальную мембрану, а у других (гидромедузы, сцифомедузы, коралловые полипы) представлено студенистой мезоглеей. Кембрий — совр.

Общая характеристика кишечнополостных

К типу кишечнополостных относятся низшие многоклеточные животные, которые, однако, по целому ряду признаков стоят выше губок. Это преимущественно морские животные, и лишь немногие из них живут в пресных водах. Тип кишечнополостных включает около 9000 видов. Тело кишечнополостных образовано двумя слоями клеток: наружным — эктодермой и внутренним — энтодермой. Между эктодермой и энтодермой находится бесструктурное вещество, которое у одних форм (гидры, морские гидроидные полипы) образует тонкую базальную мембрану, а у других (гидромедузы, сцифомедузы, коралловые полипы) представлено студенистой мезоглеей.

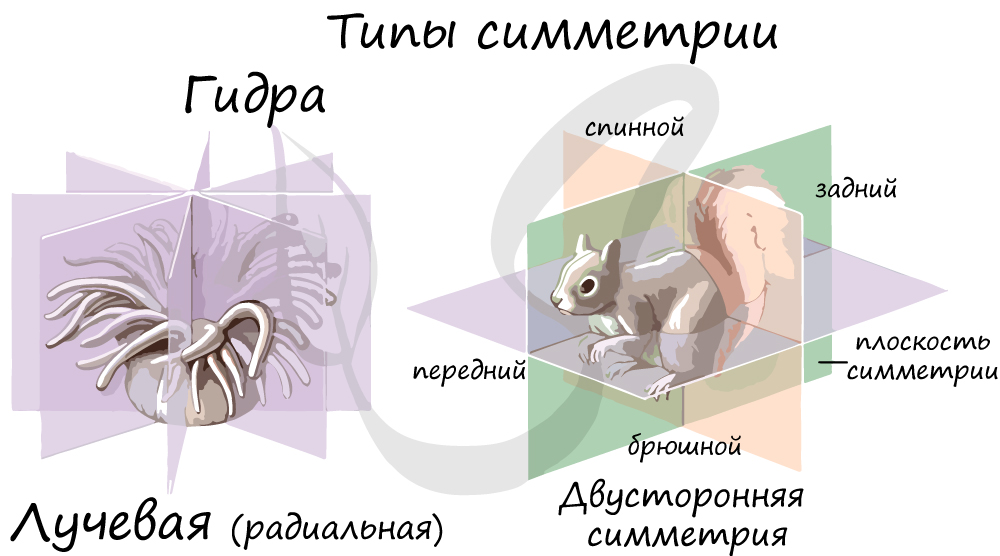

У большинства кишечнополостных выражена радиальная, или лучевая, симметрия, однако у более высокоорганизованных коралловых полипов наблюдаются отклонения в сторону двухлучевой и даже двусторонней, или билатеральной, симметрии.

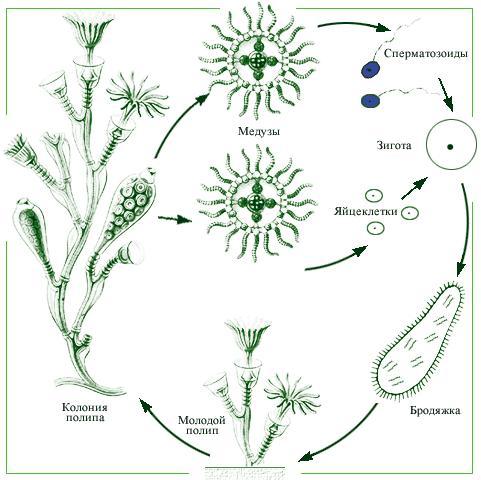

Для кишечнополостных характерны две жизненные формы: сидячий мешковидный полип и плавающая дисковидная медуза. Обе жизненные формы могут чередоваться в жизненном цикле одного и того же вида, т. е. поколение полипов, размножающихся бесполым путем, дает начало поколению плавающих медуз, формирующих половые продукты (морские гидроидные полипы, сцифоидные). Таким образом, большинству кишечнополостных свойственно чередование поколений — метагенез. Однако некоторые группы кишечнополостных не имеют медузоидного поколения (гидры, коралловые полипы) или утеряли жизненную форму полипа (некоторые виды гидроидных и сцифоидных).

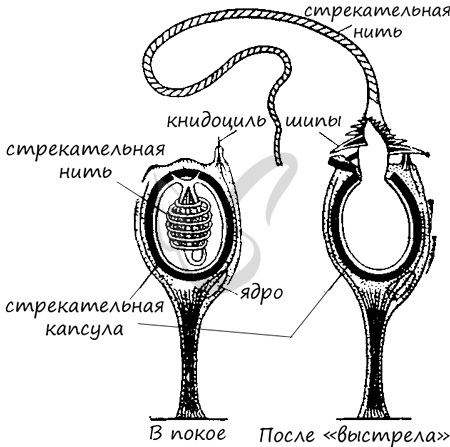

Для всех кишечнополостных характерно присутствие особых стрекательных клеток, служащих средством защиты и нападения, которые не встречаются у животных других типов.

Размножение кишечнополостных

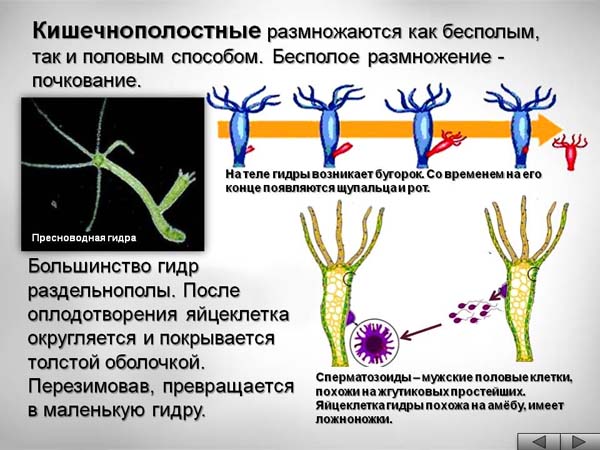

Кишечнополостные размножаются как бесполым, так и половым способом. Незавершенное бесполое размножение приводит у ряда видов к образованию больших колоний. Многие кишечнополостные раздельнополы, но встречаются и гермафродиты. Половые продукты развиваются у более примитивных форм (гидроидные) в эктодерме, а у более высокоорганизованных (сцифоидные, коралловые полипы) — в энтодерме, чем обеспечиваетск их лучшее снабжение питательными веществами. Зрелые половые продукты обычно выводятся в воду, оплодотворение наружное. Развитие со свободноплавающей личинкой, одетой ресничками,— планулой — или прямое.

Источник

Тип кишечнополостные

Кишечнополостные — одна из древнейших групп многоклеточных организмов, просто организованных, обладающих лучевой (радиальной) симметрией и двуслойностью. Кишечнополостные — в большинстве обитатели морей и океанов, часть встречается в пресных водах. Произошли от колониальных форм простейших — жгутиконосцев.

Чтобы хорошо понимать зоологию, следует, прежде всего, знать ароморфозы. С них мы и будем начинать изучение каждого нового раздела. Определений слова «ароморфоз» множество, приведу два. Ароморфоз — прогрессивное эволюционное изменение строения, в результате которого усложняется организация организмов.

Ароморфоз (от греч. αἴρω — «поднимаю» и μορφή — «форма») — морфофизиологическое преобразование, приводящее к общему повышению уровня организации организмов и дающее им возможность освоить новые среды обитания или расширить их использование.

Ароморфозы кишечнополостных

У простейших одна клетка представляла весь организм целиком, имела сложное строение. Начиная с кишечнополостных организмы представлены совокупностью клеток — многоклеточность, клетки отличаются по строению и функции.

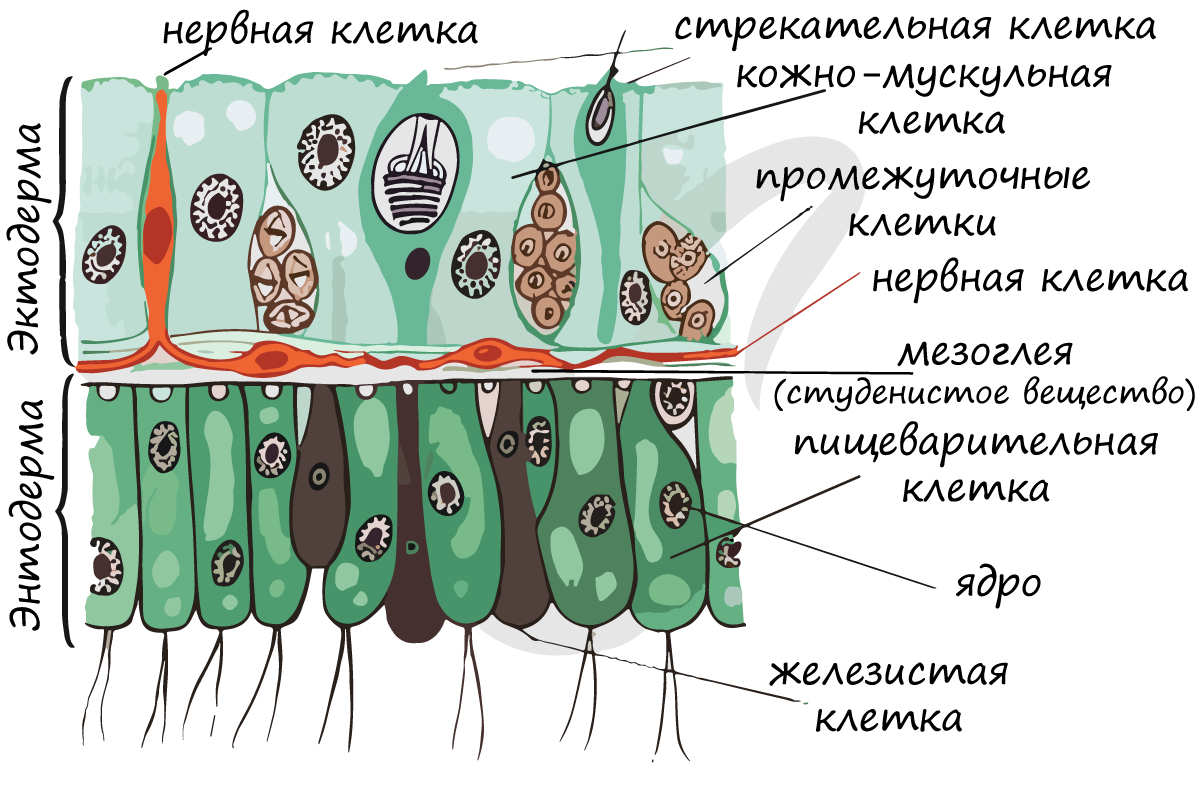

Стенка тела состоит из двух слоев: эктодермы (наружного слоя, от греч. ektós — вне, снаружи) и энтодерма (внутреннего слоя, от гр. entos внутри). Между эктодермой и энтодермой находится мезоглея — студенистое вещество.

Радиальная симметрия — форма симметрии, при которой тело при вращении совпадает само с собой. Через центр такого организма можно провести несколько или много плоскостей симметрии. Такая форма симметрии характерна для животных, ведущий малоподвижный образ жизни.

В типе кишечнополостные нас более всего интересует подтип стрекающие, в составе которого имеются три класса, о которых мы будем говорить подробно: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы.

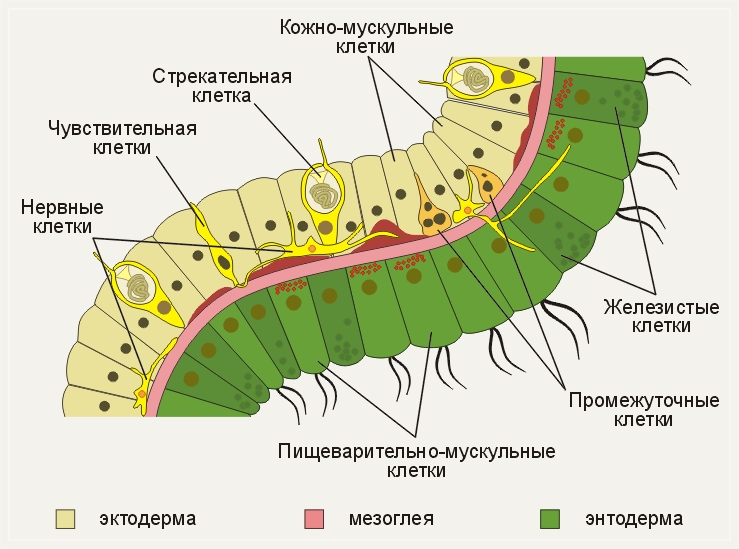

Специализация клеток закономерное явление в многоклеточном организме, клетки отличаются по строению и выполняемой функции. В эктодерме и энтодерме представлены разные типы клеток. Эктодерма состоит из:

- Эпителиально-мускульные — благодаря их сокращениям организм передвигается (гидра совершает кувырок)

Промежуточные — мультипотентные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в другие типы клеток организма. Благодаря им кишечнополостные имеют высокую способность к регенерации.

Выполняют функции защиты от врагов и нападения на добычу. Характерный признак — наличие книдоцита, сложноустроенного органа, состоящего из колбовидной капсулы, и нитевидной структуры — стрекательной нити. При соприкосновении с книдоцилем («спусковым выростом») — направленной наружу части книдоцита — книдоцит «выстреливает». Шипы, расположенные в основании стрекательной нити, прокалывают цель, а стрекательная нить выворачивается наружу из стрекательной капсулы, пронзая тело жертвы.

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в гастральную полость, переваривают.

Нервные клетки, соединяясь друг с другом, объединяются в нервную систему. Благодаря наличию этих клеток, у гидры имеются рефлексы. Рефлекс — ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при помощи нервной системы. Так, если гидру уколоть иглой, то ее тело сжимается.

Внутренний слой гидры — энтодерма, также содержит определенные типы клеток:

- Эпителиально-мускульные — это те же эпителиально-мускульные клетки по функции и строению, только расположены они во внутреннем слое и способны к фагоцитозу.

- Пищеварительные — имеют жгутики, обеспечивают внутриклеточное пищеварение путем фагоцитоза.

- Железистые клетки — выделяют ферменты в гастральную (кишечную) полость, благодаря чему осуществляется полостное пищеварение.

Дифференцировка клеток, их специализация способствовала появлению тканей у кишечнополостных, обособлению наружного и внутреннего слоев.

Посмотрите на схему (ниже) строения стенки тела гидры. Попробуйте сами дать определения и назвать функцию каждого из указанных элементов.

Именно у кишечнополостных мы впервые отметим появление нервной системы. Она диффузного (сетчатого) типа, то есть нервные клетки распределены в эктодерме равномерно, нигде мы не найдем скопления нервных клеток (нервных узлов, нервных стволов).

У простейших был только один вариант пищеварения — внутриклеточное. У кишечнополостных возникает полостное пищеварение, при котором ферменты выделяются железистыми клетками энтодермы в кишечную (гастральную) полость. Таким образом, расщепление пищи начинается еще до того, как она попадет в клетку.

Заметьте, само название типа «Кишечнополостные» напоминает вам об этом ароморфозе.

Отмечу, что полостное пищеварение никак не исключает внутриклеточное: после полостного пищеварения мелкие пищевые частицы захватываются пищеварительными клетками — начинается внутриклеточный этап пищеварения.

Размножение кишечнополостных

Осуществляется как бесполым, так и половым путем. Бесполое может осуществляться путем фрагментации и почкования, в результате которого образуются колонии. Половое — с помощью билатерально-симметричной (двусторонняя симметрия) личинки — планулы.

У некоторых кишечнополостных имеются жизненные циклы со сменой форм: полипа (сидячая) и медузы (плавающая).

Приглашаю вас в увлекательное путешествие на глубины океана, в мир обожаемых нами кишечнополостных! В следующих темах мы подробнее поговорим о представителях кишечнополостных и получим несравненное удовольствие.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Тип Кишечнополостные

теория по биологии 🌿 зоология

Кишечнополостные — тип двухслойных беспозвоночных животных с радиальной симметрией тела.

Описано около 9000 видов, ведущих исключительно водный образ жизни. Кишечнополостные живут как в пресной, так и в солёной воде, населяя все моря и океаны земного шара. Размеры их от миллиметра до нескольких метров. Самая крупная медуза, Волосистая цианея, может иметь в длину более 30 метров.

Классификация

Класс Гидроидные (Hydrozoa)

В классе более 2500 видов, характерный представитель – гидра. Это небольшой полип цилиндрической формы с 6-12 щупальцами. Длина развёрнутых щупалец в несколько раз превышает длину тела. Широкий желудочный отдел книзу сужается, переходит в тонкий стебелёк. К субстрату гидра прикрепляется с помощью подошвы, на ней же животное может перемещаться. Более быстрый способ движения – «кувырки» с использованием жгутиков.

В эктодерме гидры много кожно-мускульных клеток, ориентированных вдоль тела животного. При симметричном сокращении этих клеток гидра укорачивается, при сокращении на одной половине тела – наклоняется в соответствующую сторону. В энтодерме мышечные волокна кожно-мускульных клеток расположены перпендикулярно продольной оси тела, то есть при их сокращении тело гидры сужается.

На щупальцах располагаются скопления (батареи) стрекательных клеток, которые гидра использует для атаки и захвата добычи.

Нервные клетки располагаются более-менее равномерно, образуя скопления у подошвы и вокруг ротового отверстия. Такой тип нервной системы называют диффузным, он самый примитивный из существующих. Тем не менее, гидра способна быстро реагировать на раздражители и даже вырабатывать условные рефлексы .

Размножаются половым и бесполым путями. Большинство видов живут колониями, образующихся из одной особи путём почкования. Колонии снаружи обычно покрыты экзоскелетом из хитина. Внутри экзоскелета находятся полипы, соединённые в одну систему с общей кишечной полостью.

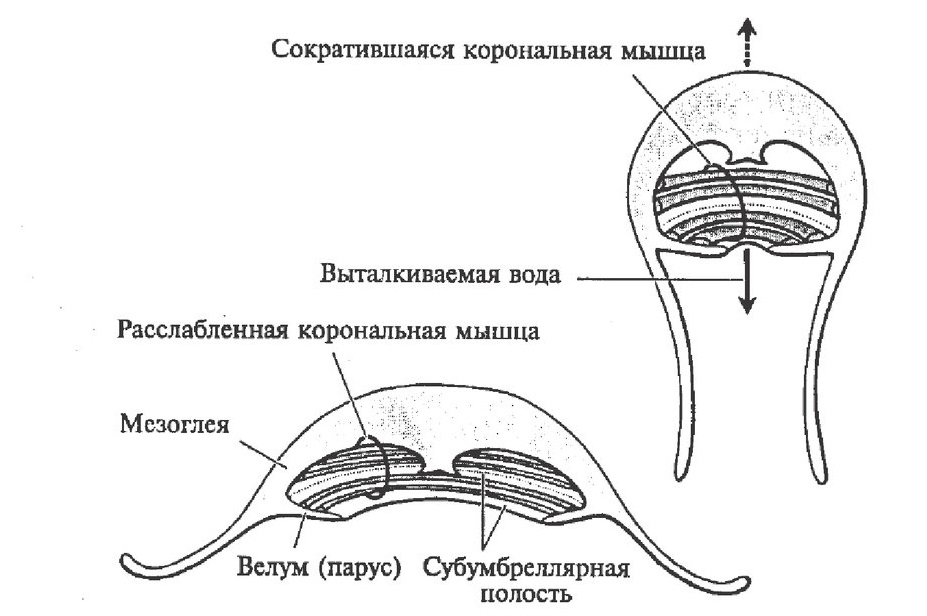

Медузы гидроидных кишечнополостных отличаются от других наличием паруса. Он представляет собой кольцевидную перепонку по краю купола.

Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa)

В этом классе около 200 видов. Медузы по строению схожи с гидроидными, но крупнее и не имеют зонтика. Кишечная полость устроена сложнее: она разделена на четыре кармана, от которых в стороны могут расходиться ветвящиеся каналы.

Вокруг рта расположены щупальца, их размер и форма сильно варьируют. У некоторых видов щупальца могут видоизменяться в светочувствительные «глазки».

Нервная система сложнее, чем у гидроидных. Появляются нервные узлы ( ганглии ). Благодаря этому медузы могут активно охотиться на планктон и мелкую рыбу. Именно Сцифоидные медузы представляют наибольшую опасность для людей: некоторые из них способны парализовать купальщиков. Встречи с такими медузами нередко заканчиваются смертью.

Класс Коралловые полипы (Anthozoa)

Самый многочисленный класс, в него входит около 6000 видов. Обитают в тёплых морях на небольшой глубине. Отличительная черта – отсутствие стадии медузы в жизненном цикле. Обычно образуют колонии, но могут жить и отдельно, как, например, актинии.

Строение коралловых полипов сложнее, чем у гидроидных. По числу щупалец выделяют шести- и восьмилучевые кораллы. В области глотки имеется один или два желобка, в которых реснички гонят воду с пищей внутрь кишечной полости. Вне этих желобков реснички движутся в обратном направлении: вода с отходами изгоняется наружу. Таким образом, постоянное движение воды делает пищеварение более эффективным.

Кишечная полость разделена септами на шесть или восемь отсеков. В них находятся половые железы , необходимые для образования гамет .

Все колониальные виды образуют экзоскелет , чаще всего из известняка. Кораллы играют важную роль в природе: образуют атолловые острова и рифы, в которых формируются целые экологические сообщества.

Строение

Кишечнополостные – двухслойные животные. Это означает, что клетки их тела не просто располагаются в два слоя, но и происходят из разных зародышевых листков : эктодермы и энтодермы. Из-за этого клетки имеют чёткую дифференцировку.

Симметрия у губок радиальная, или лучевая. То есть их тело имеет продолную ось, через которую можно провести несколько плоскостей симметрии. Большинство других животных имеют билатеральную симметрию – плоскость, которая делит тело на две равные части, у них только одна.

Есть две основных формы существования кишечнополостных: полип и медуза. Разделяют их по форме: полипы вытянуты «в длину», то есть у них преобладают продольные размеры, а медузы – «в ширину», у них больше поперечные размеры. Медузы всегда плавают отдельно, тогда как полипы чаще всего живут в колониях, прикреплённых к субстрату. Колонии могут состоять из одинаковых полипов (мономорфные), а могыут и из разных (полиморфные). Бывают и подвижные колонии, сифонофоры. Одиночные полипы могут вести прикреплённый образ жизни или перемещаться с помощью щупалец. Медузы передвигаются самостоятельно, но на большие расстояния они переносятся в толще воды течениями, составляя часть макропланктона. Описано всего четыре вида пресноводных медуз, остальные живут в солёной воде.

Несмотря на внешнее многообразие видов, строение тела всех кишечнополостных одинаково, они представляют собой мешок с двухслойной стенкой. «Горловина» мешка – это ротовое отверстие, оно ведёт в кишечную полость. Вокруг отверстия располагаются щупальца.

Наружный слой, эктодерма , имеет следующие типы клеток:

- эпителианльно-мускульные – они же кожно-мускульные. Имеют в базальной части мышечные волоконца, способны сокращаться;

- нервные –звёздчатой формы, соединяются отростками друг с другом;

- интерстициальные (промежуточные) – стволовые клетки , из которых образуются все другие типы;

- стрекательные (крапивные) – есть только у кишечнополостных. Состоят из капсулы (книды) и полой стрекательной нити. Нить скручена внутри капсулы, снаружи находится чувствительный волосок с микроворсинками (книдоциль). При раздражении волоска клетка выбрасывает нить наружу, после чего погибает. Есть несколько типов стрекательных нитей: одни пробивают добычу насквозь, другие несут парализующий яд, третьи липкие, они цепляются за животных иди субстрат.

Внутренний слой, энтодерма , состоит из жгутиковых (пищеварительно-мускульных) и железистых клеток, которые способны к делению. Жгутиковые клетки сокращаются и активно поглощают пищу. На них также находятся один или несколько жгутиков, которые приводят в движение содержимое кишечной полости. Железистые клетки выделяют наружу пищеварительные ферменты для расщепления питательных веществ.

Между экто- и энтодермой располагается бесструктурный слой — мезоглея .

Кишечнополостные являются истинно многоклеточными животными, так как имеют высокоспециализированные клетки. Однако полноценных тканей у них нет: клетки обычно не образуют скоплений, а располагаются «вперемешку». Такая клеточная организация, а также высокая способность к регенерации делают кишечнополостных похожими на растения.

Питание

Все кишечнополостные – хищники. Они могут питаться мелкими водными рачками, насекомыми, рыбой. Стрекательные нити парализуют или «связывают» добычу, щупальца подтягивают её к ротовому отверстию.

Эволюционный прорыв – появление у кишечнополостных второго способа пищеварения. Помимо фагоцитоза возникает полостное пищеварение. Проглоченная пища сперва обрабатывается в полости гидролитическими ферментами железистых клеток энтодермы и только потом захватывается жгутиковыми клетками. Из этих клеток питательные вещества поступают во все остальные.

Остатки пищи и отходы жизнедеятельности выбрасываются наружу через ротовое отверстие. Окраска животного, особенно у гидроидных, часто обуславливается цветом поглощённой пищи.

Размножение

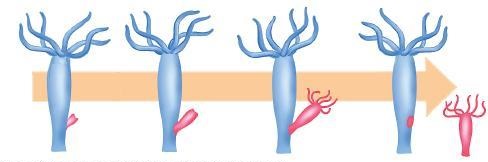

Все кишечнополостные способны к половому и бесполому размножению. Бесполое размножение осуществляется с помощью почкования: на теле материнского организма появляются бугорки, из которых постепенно формируются новые полипы. Образующиеся животные могут не отделяться полностью, тогда образуется колония. Для гидроидных характерно отпочковывание полипов от средней части тела, так называемого пояса почкования. Обычно полипы почкуются в благоприятных условиях, когда вода теплая и много пищи.

В условиях неблагоприятных, например, с наступлением холодов, кишечнополостные приступают к половому размножению. Большая часть раздельнопола, но есть и гермафродиты.

Только у гидроидных полипов половые клетки (гаметы) образуются из промежуточных клеток эктодермы, у остальных кишечнополостных – из энтодермы. Мужские половые клетки многократно делятся, образуя скопления сперматозоидов. Оплодотворенные яйцеклетки остаются в теле матери и покрываются защитной оболочкой. Такая гонада способна пережить условия, в которых погибнет родительский организм . Позже, когда опасность минует, из гонады снова вырастет полип.

У колониальных форм происходит смена поколений, при которой бесполым путём размножаются только полипы, а половым – медузы. Медузы образуются из особенных полипов, бластостилей. Они отпочковываются от колонии и отправляются в плавание.

Медузы раздельнополы, в половых железах (гонадах) у них образуются мужские или женские гаметы. При выходе половых клеток наружу гонады разрываются и животное погибает. В воде сперматозоид встречается с яйцеклеткой, они сливаются в зиготу. Дробящаяся зигота превращается в личинку с ресничками – подвижную планулу, или бродяжку. Планула оседает на субстрат, превращается в полип и даёт начало новой колонии.

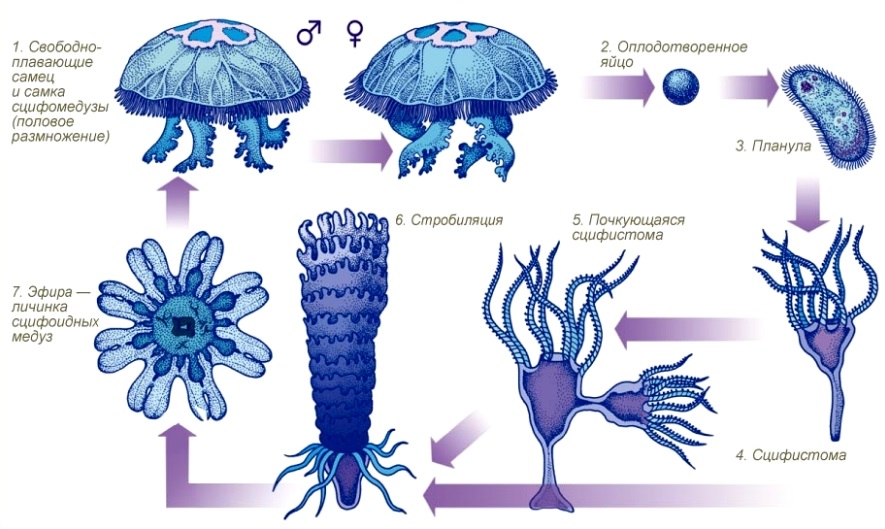

Имеет свои особенности размножение сцифоидных медуз. Половые железы у них расположены в карманах кишечной полости, гаметы выходят наружу через ротовое отверстие. Оплодотворённая яйцеклетка дробится, образуя планулу. Осевшая на дно планула начинает расти и делиться почкованием: образуются поперечные перетяжки. Постепенно от полипа отшнуровываются диски. Они развиваются в молодые медузы – эфиры, которые через некоторое время становятся взрослыми половозрелыми животными.

В. Сосальщики. Е. В жизненном цикле два промежуточных хозяина. И.

Окончательный хозяин — хозяин, в котором паразит или симбионт вырастает до зрелости.

Промежуточный хозяин — хозяин, который предоставляет среду обитания паразиту или симбионту только в течение короткого периода.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB0818D Установите соответствие между организмами и особенностями строения тела: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ОРГАНИЗМЫ | ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛА | ||||||||

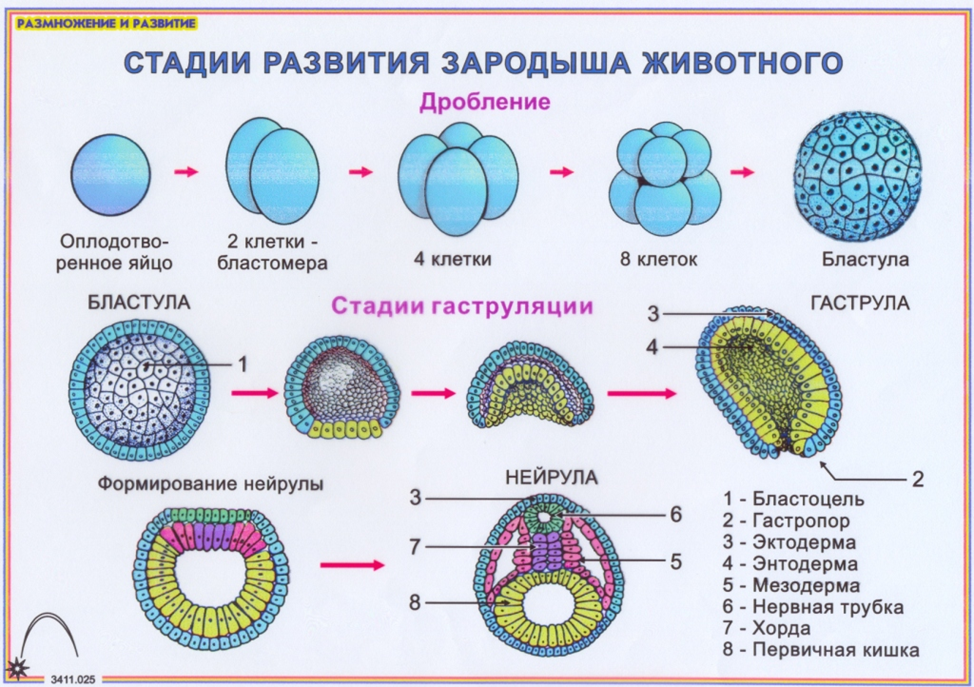

| Е) сенная палочка Хлорелла – одноклеточная зеленая водоросль. Простейшие (Protozoa) — тип одноклеточных животных. Организм — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки. Пеницилл – многоклеточный плесневый гриб. Медуза – многоклеточное кишечнополостное животное. Сенная палочка – одноклеточная бактерия. pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить Задание EB21870 Установите соответствие между процессами, происходящими на разных стадиях развития зародыша трёхслойных животных, и стадиями, на которых эти процессы происходят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|