Бег на короткие дистанции: особенности выполнения и результаты

Бег на короткие дистанции считается самым эффектным с точки зрения зрелищности среди всех легкоатлетических дисциплин. Он требует высокоразвитой выносливости, а также умения развивать большую скорость на коротких забегах. Также нужно уметь контролировать координацию своих движений.

Особенности упражнения

Правильная техника бега на короткие дистанции подразумевает частый и длинный шаг. С каждым толчком ноги атлет стремится преодолеть как можно большее расстояние, при этом, максимально наращивая темп этих толчков. Двигаться нужно на высокой скорости, что требует сильно развитого чувства выносливости и координации. Важно полностью сконцентрироваться на задаче, не отвлекаясь ни на что вокруг. Малейшая потеря внимания грозит снижением скорости. За метр до финиша предпринимается специальный бросок – он помогает активизировать остатки сил для финального рывка. Спортсмены должны уметь с первых же секунд забега набирать предельную скорость и не терять ее на протяжении всей дистанции.

Средняя длина шага отлично подготовленного спринтера составляет 200-240 см (+40 см к длине тела)

Дистанции

Многих людей интересует, бег на короткие дистанции – это сколько метров, и мы ответим, что существует несколько общепринятых расстояний. При этом, коротким считается маршрут, длина которого не превышает 400 м.

В спорте приняты забеги на 30, 60, 100, 200, 300 и 400 метров в соревнованиях одиночного типа. Также существует эстафетный бег: 4 раза по 100 метров и 4 раза по 400 метров.

Если кратко классифицировать виды бега на короткие дистанции и дать характеристики, информация будет выглядеть так:

- 100 м – классика, олимпийский норматив;

- 200 м – классика, олимпийский норматив;

- 400 м – классика, олимпийский норматив;

- 60 м – соревнования в закрытом помещении;

- 30 м – школьный норматив;

- 300 м – отдельные соревнования.

Техника выполнения и фазы

Рассмотрим правила бега на короткие дистанции, согласно которым все упражнение состоит из 4 последовательных фаз:

- Старт;

- Стартовый разбег;

- Бег по дистанции;

- Финиширование.

Атлет должен уметь правильно входить в каждую фазу бега на короткие дистанции, ведь от этого будет зависеть его прогресс на финише. Рассмотрим подробно все этапы забега.

Старт

Рекомендованный вид старта в беге на короткие дистанции – низкий. Он способствует развитию наивысшей скорости на начальном моменте забега.

- Исходное положение атлета: толчковая стопа впереди, маховая позади, на расстоянии двух стоп. Голова опущена, взгляд смотрит вниз, плечи расслаблены, руки согнуты в локтях.

- По команде «Внимание», спринтер переносит вес тела на переднюю ногу, поднимая таз до одной плоскости с головой;

- По команде «Старт» он совершает мощный толчок и начинает наращивать скорость. Руки двигаются в такт движениям, помогая быстрее выйти из старта.

Главная задача этой фазы – совершить мощное толчковое движение, фактически, выбросить туловище вперед.

Стартовый разбег

Техника выполнения бега на короткие дистанции требует умения всего за 3 шага старта развивать свою предельную скорость. Тело находится под наклоном к плоскости беговой дорожки, голова смотрит вниз, ноги при отталкивании от земли полностью выпрямляются в коленях. Стопы не нужно поднимать высоко от земли, чтобы не потерять частоту шага. Приземляются на носок, затем перекатывают стопу на пятку.

Следующей фазой в тактике бега на короткие дистанции является преодоление маршрута. К этому этапу атлет уже развил постоянную предельную скорость – теперь ему важно достигнуть финишной фазы, не потеряв позиций. Голову можно поднять, но смотреть по сторонам не рекомендуется – так теряются драгоценные миллисекунды. Туловище по-прежнему слегка наклонено вперед (7°-10°) – это позволяет использовать инерцию движения вперед в свою пользу. Верхняя часть туловища расслаблена – работают лишь руки, согнутые в локтях, совершающие чередующие движения в такт с телом. Осанку не нарушают, максимально концентрируясь на движениях ног. На поворотах необходимо слегка наклонить корпус влево, немного выворачивая стопы в ту же сторону. Так атлет не потеряет скоростные показатели, когда беговая дорожка начнет поворачивать.

Финиширование

Помимо стартового разгона в беге на короткие дистанции крайне важно уметь правильно финишировать.

- Ни в коем случае здесь нельзя сбавлять скорость, наоборот, рекомендуется собрать остатки воли и совершить самый мощный рывок;

- Существует 2 типа финишных бросков на ленту – грудью или боком. Также атлет может финишировать и без финального броска — разрешается руководствоваться личными предпочтениями.

- В некоторых случаях, если техника движения недостаточно отточена или ввиду неопытности спортсмена, финишный бросок, наоборот, может замедлить бегуна.

Техника финиширования бега на короткие дистанции требует от атлета выполнения только одной задачи – закончить забег с максимальным скоростным результатом. Каким образом он преодолеет черту – неважно.

Как тренироваться

Многих атлетов интересует, как научиться быстро бегать на короткие дистанции — на что обращать максимум внимания. Давайте на этом пункте остановимся поподробнее:

- Очень важно отточить технику выполнения всех элементов;

- На тренировках большое внимание уделяют увеличению амплитуды движений ног;

- Атлетов учат контролировать тело, достигать высокой точности в каждом взмахе руки или ноги;

- Поскольку львиную долю нагрузки получает мускулатура ног, важно комплексно ее развивать. Для этой задачи прекрасно подойдет бег по пересеченной местности, интервальный бег, в гору, по лестнице, трусцой.

- Для развития скоростных показателей, играйте в баскетбол, футбол.

Чтобы увеличить частотность шага рекомендуется выполнять упражнение «бег на месте» с высоким подниманием коленок. Для повышения длины шага солидную часть тренировки уделяют растяжке.

Если вас интересует, как увеличить скорость бега на короткие дистанции, тренируйтесь регулярно, постепенно повышая нагрузку. Важно придерживаться системы не допускать перерывов или незапланированных перегрузок. Первоочередная задача начинающего спринтера на короткие расстояния – отточить технику движений. Не стремитесь сразу развивать скорость – первым делом научите тело правильно двигаться. А уже в дальнейшем можно включить в подготовку работу над скоростными задачами.

Ошибки в технике выполнения

Чтобы лучше понять особенности техники бега на короткие дистанции, нужно выявить типичные ошибки, которые совершают новички.

- Во время низкого старта не нужно допускать прогиба в спине;

- Следите, чтобы на старте ось плеч находилась строго над линией старта;

- Голову не поднимайте, смотрите вниз, не отвлекайтесь на происходящее вокруг. Ваша задача – слушать команды, а для этого глаза не нужны;

- Во время стартового разгона подбородок прижимают к груди, а руки опускают вниз – не вскидывайте их вверх и не машите в стороны;

- Во время маршрута смотрите вперед на 10-15 м, не дальше, взгляд вверх не вскидывайте;

- Не напрягайте верхнюю часть тела;

- Носки стоп ставятся параллельно, даже слегка разворачивают их внутрь. Ошибкой будет выворачивать их наружу.

Если вас интересует, как улучшить бег на короткие дистанции, позаботьтесь, о том, чтобы исключить эти ошибки. Соблюдайте технику и результат не заставит себя долго ждать

Польза и вред

Для чего нужно совершенствование бега на короткие дистанции, кому вообще может пригодиться данный вид спорта, кроме профессиональных спортсменов? Другими словами, давайте поговорим про плюсы этой дисциплины.

- Помимо очевидной пользы для укрепления здоровья, данный вид спорта отлично тренирует скорость реакции и умение практиковать частые рывки в условиях высокой скорости движений. Это незаменимые качества для хорошего футболиста, баскетболиста, конькобежца;

- Короткие забеги отлично тренируют выносливость, а это качество пригодится в любом виде спорта.;

- Атлеты, которые увлекаются спринтами на короткие дистанции, имеют сильно развитую сердечно-сосудистую систему, которая умеет оптимально функционировать в условиях недостатка кислорода. Эти способности широко приветствуются в альпинизме.

Отвечая на вопрос, может ли это упражнение навредить человеку, подчеркнем, что при условии абсолютного здоровья и грамотно выстроенных тренировок – ответ будет отрицательным. Если же у вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы или любые другие состояния, при которых противопоказаны кардио нагрузки, лучше подобрать более щадящий вид спорта.

Нормативы

В завершение статьи приведем таблицу нормативов по разрядам для разных дистанций.

Источник

Техника бега в легкой атлетике

Основы техники бега [ править | править код ]

Бег — это естественный способ перемещения человека, выполняемый отталкиванием от грунта, в котором чередуются одноопорные и полетные фазы. В беге происходит постоянное повторение движений — цикличность. Следовательно, бег относится к циклическим видам легкой атлетики.

Цикл движения представляет собой двойной шаг. Во время выполнения двух шагов правая и левая ноги поочередно выполняют опорную и маховую функции. Более активным периодом в движении ног является опорный. В это время за счет движения опорной ноги тело спортсмена перемещается по дистанции.

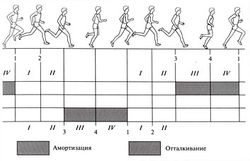

В двойном шаге содержится два периода опоры и два периода полета. В каждом периоде различаются две фазы. В периоде опоры: амортизация и отталкивание, в периоде полета: подъем общего центра массы тела (ОЦМТ) и снижение ОЦМТ (табл. 3.1, рис. 3.1).

Фаза амортизации начинается с момента постановки ноги на место отталкивания и продолжается до момента наибольшего сгибания опорной ноги в тазобедренном и коленном суставах и разгибания в голеностопном. Этот момент совпадает с моментом положения вертикали и с моментом самого низкого положения ОЦМТ. Происходит растягивание напряженных мышц.

Фаза отталкивания начинается с момента наибольшего сгибания опорной ноги в суставах и продолжается до момента отрыва ноги от опоры. Толчковая нога после прохождения вертикали разгибается в тазобедренном и коленном суставах и сгибается в голеностопном. Растянутые мышцы сокращаются и разгибают тазобедренный и коленный суставы.

Фаза подъема ОЦМТ начинается с момента отрыва ноги от опоры и продолжается до момента достижения наивысшей точки траектории ОЦМТ.

Фаза снижения ОЦМТ начинается с момента достижения наивысшей точки траектории ОЦМТ и продолжается до момента постановки ноги на опору (начало периода опоры).

Таблица 3.1. Цикл двойного шага

1. Период полета

3. Период полета

Согласно первому закону динамики любое движение происходит в результате взаимодействия сил. Источником движения в беге являются внутренние силы, создаваемые мышцами и приложенные к подвижным звеньям тела.

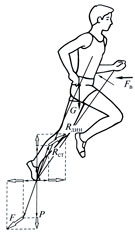

Независимо от действий в беге на человека действуют внешние силы (рис. 3.2).

Сила тяжести направлена постоянно вниз и играет различную роль: при движении тела вниз она является движущей, а при движении вверх — тормозящей.

Сила сопротивления внешней среды является тормозящей. Она увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Сила реакции опоры в беге является переменной как по величине, так и по направлению. Она зависит от массы тела бегуна, от скорости бега и величины мышечных усилий.

Внешние силы, действующие на тело спортсмена, препятствуют прямолинейности и равномерности поступательного движения ОЦМТ. Кроме продвижения вперед ОЦМТ совершает вертикальные и боковые колебания.

Боковые перемещения в основном происходят за счет переноса тяжести тела с одной ноги на другую, и они незначительны. Вертикальные колебания ОЦМТ более существенны и могут доходить до 3,9 ± 1 см.

Таким образом, траектория движения ОЦМТ в беге представляет собой синусоидальную прямую с одновременным перемещением в боковой плоскости.

Постановка ноги на грунт осуществляется на опору впереди ОЦМТ (в зависимости от скорости бега и индивидуальных особенностей техники бегуна).

Последующая фаза происходит за счет сгибания ноги во всех суставах. В фазе отталкивания происходит резкое разгибание ноги, что обеспечивает продвижение бегуна вперед.

В период полета, который характеризует длину бегового шага, происходит разведение и сведение ног. Разведение ног продолжается и после отрыва опорной ноги от опоры. Сведение ног в полетном периоде начинается в момент достижения наивысшей точки траектории ОЦМТ. Это движение способствует увеличению частоты шагов в беге.

Движение таза в беге не только поступательное, но и вращательное: происходит поворот в сторону опорной ноги вокруг вертикальной оси, а также наклон таза относительно сагиттальной оси.

Движение рук осуществляется в переднезаднем направлении, с изменением угла в плечевом и локтевом суставах. Также происходит небольшое движение оси плечевых суставов вокруг вертикальной оси.

Во время бега также изменяется угол наклона туловища, которое в фазе отталкивания несколько наклонено вперед, а в фазе полета — почти вертикально.

Время, потраченное на фазы опоры и полет, составляет время шага. Расстояние, которое бегун преодолевает за один шаг, называется длиной шага. Соотношение длины шага и времени шага представляет собой скорость шага. Количество шагов в единицу времени называется частотой шагов. Скорость бега равна производной длины и частоты шагов. Поэтому длину и частоту шагов называют компонентами скорости бега.

Скорость передвижения в беге зависит от соотношения длины и частоты шагов. Увеличение скорости передвижения от 0 до 50 % от максимальной индивидуальной скорости достигается в основном за счет длины шагов. Увеличение до 75 % от максимальной скорости достигается за счет частоты шагов и длины шагов, дальнейшее ее увеличение происходит за счет частоты шагов при не-изменяющейся длине шагов. Однако при беге с максимальной или около максимальной скоростью отмечаются конкурентные отношения между длиной и частотой шагов: увеличение частоты шагов уменьшает или блокирует длину шага и наоборот.

Бег может быть оздоровительным и спортивным, выполняться по пересеченной местности (кросс) или на стадионе.

Спортивный бег, в свою очередь, делится на гладкий бег и бег с препятствиями. Гладкий бег — это бег на скорость/быстроту (100 м, 200 м, 400 м, 60 м) и бег на выносливость (800 м, 1500 м, 3 000 м, 5 000 м, 10 000 м, марафон). Основная задача бегуна на любую дистанцию — это пробегание ее за наименьшее время. Техника бега на короткие дистанции характеризуется наибольшей амплитудой и частотой движений, а техника бега на средние и длинные дистанции — экономичностью движений.

Технику любого бега можно условно разделить на следующие фазы: старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование.

Бег на любую дистанцию начинается со старта. На старте бегун занимает максимально удобное для себя положение для начала бега. В беге на короткие дистанции — это низкий старт, в беге на средние и длинные дистанции — высокий. Бег с низкого старта выполняется со стартовых колодок (существуют три разновидности их расстановки); бег с высокого старта — принятием удобного стартового положения. В беге на короткие дистанции подается три стартовые команды — «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; в беге на средние и длинные дистанции — две: «На старт!», «Марш!».

Во время стартового разгона спортсмен выполняет бег с наклоном туловища вперед, причем наклон тем больше, чем короче дистанция. Стопа ставится быстро и упруго с передней части с последующим активным отталкиванием вблизи проекции ОЦМТ, что позволяет активнее набирать скорость. Энергичное движение рук способствует как активизации движений ног (частота шагов), так и увеличению силы отталкивания. Постепенно, с ростом скорости в стартовом разгоне характерные особенности стартовых шагов в движениях ног бегуна уменьшаются. Наклон туловища становится меньше, и бегун переходит к бегу по дистанции: по прямой (60 м, 100 м) и по повороту (на дистанциях 200 м и более). Бег по повороту более сложный, так как требует дополнительной траты энергии. Бегун наклоняет тело в сторону поворота, благодаря чему изменяется направление отталкивания. Степень наклона тела зависит от скорости бега: чем она выше, тем больше наклон тела.

Заканчивается пробегание дистанции финишированием, во время которого спортсмен стремится увеличить или сохранить скорость бега. Оно выполняется бросковым движением грудью или плечом на линию финиша.

Разновидностью бега является кроссовый бег, в котором спортсмену приходится бежать по пересеченной местности. На дистанции встречаются спуски, подъемы, канавы и др. Техника такого бега имеет свои особенности: при спуске на склоне нога ставится с пятки, туловище несколько отклонено назад; при подъеме нога ставится с передней части стопы, тело сильно наклонено вперед, и наклон тем больше, чем больше угол подъема. Встречающиеся препятствия преодолеваются различными способами (перепрыгиванием, перелезанием, наступанием и др.).

Источник