ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- Микробиология молока

Снижение бактериальной обсемененности молока на заводе /тепловая обработка молока /

Назначение тепловой обработки молока заключается в следующем: получение молока и молочных продуктов, безопасных для потребления, т. е. уничтожения патогенных микроорганизмов; резкое снижение содержания микроорганизмов и инактивация ферментов, которые уменьшают стойкость питьевого молока и вызывают пороки молочных продуктов; изменение физико-химических свойств молока с целью получения готовых продуктов с необходимыми свойствами. Поэтому в зависимости от поставленных целей при производстве молочных продуктов используют разные режимы тепловой обработки молока.

Наиболее распространенными способами тепловой обработки молока являются пастеризация и стерилизация.

Пастеризация молока. В молочной промышленности применяют следующие режимы пастеризации: длительная пастеризация при низкой температуре (63-65°С с выдержкой 30 мин); кратковременная пастеризация при 72-75°С с выдержкой 15-20 с; моментальная пастеризация при 85-90°С без выдержки или с кратковременной выдержкой; высокотемпературная пастеризация при 90-95°С с выдержкой 30 мин (для приготовления заквасок).

Эффективность пастеризации зависит от температуры и продолжительности ее воздействия, а также от механической загрязненности и бактериальной обсемененности сырого молока.

Установлено, что при 75°С микрококки погибают через 3-5 с, кишечные палочки — через 2-3 с, а при 70°С микрококки погибают только через 10-20 с.

Наиболее стойкими из патогенных неспорообразующих микроорганизмов являются микобактерии туберкулеза, поэтому основным критерием надежности режимов пастеризации служит гибель этих бактерий.

В промышленности эффективность пастеризации контролируют, применяя реакцию на фосфатазу. Условно считают, что если в пастеризованном молоке реакция на фосфатазу отрицательная, то в нем погибли все неспоро-образующие патогенные бактерии.

Чем больше в молоке механических частичек, слизи, клеток эпителия и микроорганизмов, тем ниже эффективность пастеризации.

Эффективность пастеризации зависит и от качественного состава микрофлоры сырого молока. В молоке, охлажденном сразу после доения и хранившемся при низких температурах до момента тепловой обработки, преобладают психротрофные бактерии. Эффективность пастеризации такого молока бывает достаточно высокой.

Эффективность пастеризации значительно снижается, если молоко после доения было охлаждено недостаточно (до температуры 10°С и выше), так как в нем при хранении и транспортировке развиваются молочнокислые бактерии, в том числе энтерококки (Str. faecalis. Str. liquefaciens, Str. durans), характеризующиеся высокой термоустойчивостью (погибают при нагревании молока до 85°С).

Остаточная микрофлора пастеризованного молока зависит от эффективности пастеризации молока и оценивается по двум микробиологическим показателям: по процентному соотношению количества бактерий, оставшихся после пастеризации, к количеству бактерий, содержавшихся в сыром молоке; отсутствию кишечной палочки при посеве 10 мл пастеризованного молока в среду Кесслер.

При кратковременной пастеризации (75°С) преобладающей остаточной микрофлорой являются термофильные молочнокислые стрептококки и палочки, энтерококки, микрококки, споры бацилл. Остаточная микрофлора молока при моментальной пастеризации (85-90°С) или с кратковременной выдержкой состоит из термоустойчивых молочнокислых палочек и спор бацилл. А при нагревании молока до 90-95°С с выдержкой 10-30 мин в нем остаются только споры бацилл, причем активность их прорастания резко снижается.

Количество микроорганизмов в 1 мл пастеризованного молока составляет сотни или немногие тысячи. Однако молоко, проходя после пастеризации и охлаждения через оборудование, дополнительно обсеменяется микроорганизмами. В этом отношении исключительно большую роль играют молокохранильные резервуары и трубопроводы.

Количественный и качественный состав микрофлоры, попадающей в пастеризованное молоко с оборудования, зависит прежде всего от качества и регулярности мойки и дезинфекции его. С оборудования в молоко попадают бактерии группы кишечных палочек (единицы, десятки клеток в 1 мл), психротрофные бактерии, мезофильные молочнокислые стрептококки и термоустойчивые палочки (от десятков до десятков тысяч в 1 мл), иногда дрожжи, уксуснокислые бактерии. Вся эта микрофлора вместе с микрофлорой, оставшейся после пастеризации, и составляет микрофлору пастеризованного молока. При неудовлетворительном содержании оборудования эта дополнительная микрофлора может превышать остаточную микрофлору молока после пастеризации в 10-20 раз и более. В таком молоке при хранении в зависимости от состава его микрофлоры могут появиться те или иные пороки.

Для сливок режимы пастеризации обычно более жесткие, чем для молока (85°С, выдержка 15-20 с). Это объясняется тем, что жир в сливках оказывает защитное действие на микроорганизмы.

При производстве питьевого молока наиболее распространен следующий режим пастеризации: температура 75-76°С, выдержка 15-20 с. При таком режиме пастеризации уничтожается патогенная микрофлора и сохраняется питательная ценность молока; общее количество бактерий в пастеризованном молоке и сливках после розлива в пакеты или бутылки бывает довольно значительное (табл. 15).

Стерилизация молока. В результате стерилизации происходит уничтожение как вегетативных форм бактерий, так и их спор.

Стерилизованное молоко должно удовлетворять следующим требованиям: достаточно долго храниться, не содержать патогенных и токсигенных микроорганизмов и их токсинов; не содержать микроорганизмов, способных размножаться и вызывать порчу продукта.

Для получения высококачественного стерилизованного молока особое значение имеет качество сырья, которое должно обладать повышенной термоустойчивостью и отвечать требованиям 1-го класса согласно ГОСТ 13264-70, количество спор допускается не более 100 в 1 мл молока.

Продолжительность хранения стерилизованного молока при комнатной температуре более 4 нед. Эффективность стерилизации оценивают путем термостатирования проб при 37°С в течение 7 сут.

В эпидемиологическом отношении стерилизованное молоко безопасно. Однако при отклонении от установленного технологического режима стерилизации в нем могут оставаться жизнеспособными и развиваться некоторые микроорганизмы, которые вызывают его порчу.

Стерилизованное молоко, полученное на промышленных установках, не является абсолютно стерильным. Стерилизация считается эффективной, если из 1 млн. спор, содержавшихся в молоке, после стерилизации остается не более чем 1 спора.

Наиболее часто в стерилизованном молоке развиваются спорообразующие палочки (Вас. subtilis, Вас. сеrеus и др.), вызывающие появление горечи без образования сгустка или с таковым, но низкой кислотности. Наличие Вас. cereus указывает на недостаточную тепловую обработку молока, так как споры данного микроба не обладают высокой теплостойкостью; наличие Вас. subtilis при отсутствии Вас. cereus свидетельствует о более высокой температуре тепловой обработки, но тоже недостаточной.

При нарушении режима стерилизации порче подвергается вся партия молока; виды возбудителей и характер пороков зависят от предела температуры, до которой было нагрето молоко.

Источник

Бактериальная обсемененность молока

Добрый день читатели блога. Я продолжаю делиться свои опытом в молочном скотоводстве и сегодня вновь поговорим о делах молочных. Темой сегодняшней статьи будет являться бактериальная обсемененность молока.

Напомню, что бактериальная обсемененность – это количество микроорганизмов в 1 куб.см. Оптимальный показатель для высшего сорта не должен превышать 100 тыс. на куб. см., первого – до 500 тыс.

Пожалуй, данный показатель чаще всего влияет на снижение сортности молока. Так как охватывает достаточно большое количество контрольных точек в производстве молочного сырья.

Важно помнить, что превышение нормы бактерий в молоке – это есть грязь! Грязь является оптимальной средой для размножения бактерий.

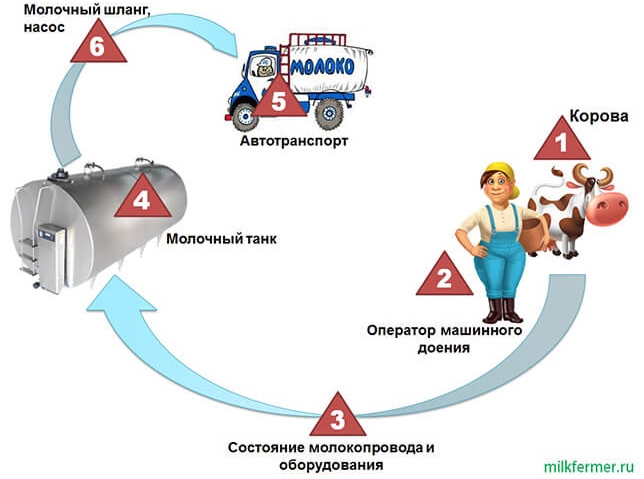

Если на вашем предприятии существует данная проблема и вы не знаете, что делать – не расстраивайтесь! Попробуем разобраться вместе. От вас просто требуется проложить технологическую цепочку процесса попадания молока от коровы в молочной танк. Давайте нарисуем простую схему. Рассматривать я буду на примере ситуации – привязное содержание, доение в молокопровод. Собственно классическая схема.

1. Первое на что стоит обратить внимание — это на саму корову, а точнее на состояние ее молочной железы (вымя) и на то место, где стоит животное (скотоместо).

Категории чистоты вымени представлены на фотографии ниже:

Вымя коровы должно быть всегда чистым, для его подмывания необходимо использовать чистое полотенце и воду, желательно с мыльным раствором. Я советую пользоваться одноразовыми салфетками. Одна корова – одна салфетка!

Салфетками начали пользоваться с декабря 2014 года и должен отметить, что средний уровень обсемененности снизился с 70 тыс. до 30 тыс.

2. Оператор машинного доения играет существенную роль в получении от коровы качественного молока. Добросовестный работник всегда тщательно подготовит корову к доению и тем более никогда на подключит заново аппарат к вымени, после того как корова его по разным причинам скинула. Грязное доение не допустимо!

Так же нельзя допускать попадания в общий объем молока от маститных коров!

3. Чтобы молоко от коровы попало в молочный танк, оно должно пройти по системе трубопроводов и тут следует обратить внимание на следующие моменты:

— молокопровод должен тщательно промываться после окончания доения;

— необходимо следить за наличием моющих средств (кислота, щелочь) и их концентрацией во время помывки оборудования;

— регулярная смена молочных фильтров;

— контролирование чистоты доильных аппаратов. Из своего опыта – следите за чистотой коллекторов, туда за частую проникает грязь.

4. Четвертой контрольной точкой в поиске бактерий является сам молочный танк:

— следите за его санитарным состоянием;

— не допускается открывать крышки в грязной антисанитарной одежде, во избегания попадания технической грязи;

— контроль за правильным хранением молока. Оптимальная температура хранения молока +4° С. Это замедляет размножение бактерий.

Грязное и чистое содержание скота

5. Если вы сдаете молоко на перерабатывающие предприятие обязательно проследите за санитарным состоянием автотранспорта, который перевозит ваше молочное сырье. Не бойтесь лишний раз заглянуть внутрь секции и спросить у водителя акт о последней дезинфекции транспорта.

6. И последним пунктом в распространении бактерий между фермой и молокозаводом является молочный шланг и насос, через которое откачивается молоко. Всегда следите за его санитарным состоянием. Когда шланг не используется, он должен быть тщательно вымыт и оба его конца должны находиться в дезрастворе (к примеру, хлорка).

Контролируйте все эти точки возможных причин повышенной бактериальной обсемененности и ваше молоко будет высокого качества.

Как узнать количество бактерий в молочном сырье?

На этот вопрос вам всегда поможет ответить ветеринарная лаборатория. Скажу больше, что в связи с появлением Таможенного союза, на вашем предприятие должен быть «План производственного контроля», в котором указано, что каждые 10 дней необходимо проверять молоко на наличие бактериальной обсемененности (КМАФАиМ) и антибиотиков.

С 2014 года я завел себе таблицу по наличию бактериальной обсемененности. Поглядите сами, она довольна контрастная. Причины повышения бактерий указаны на графике.

график бактериальной обсемененности

Вот и последний результат -290 тыс на куб. см. Довольно много! Причиной, на мой взгляд, является длительное хранение молока в танках. В следствие чего молочные танки не мылись с нужной регулярностью.

Главное оперативно реагировать лабораторные исследования качества молока и держать все под контролем.

Подписывайтесь на обновления блога и производите только качественную продукцию.

Источник

Бактериальная обсемененность молока способы его снижения

Александр КУРАК, профессор, доктор сельскохозяйственных наук НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Сегодня при промышленном производстве молока особенно большое значение приобретает создание условий, обеспечивающих высокое качество продукции. Один из главных его показателей — степень обсеменения микроорганизмами. Молоко, полученное от коровы со здоровым выменем, при соблюдении санитарно-гигиенических правил содержит не более 100 тыс. микроорганизмов. При доении в асептических условиях в 1 мл может быть от 100 до 10 тыс. бактерий.

Прежде чем приступить к производству

Необходимость создания оптимальных условий для производства высококачественной продукции обусловлена тем, что молоко — очень нестабильная по химическим и физическим показателям биологическая жидкость.

Запомните! После того как молоко получено, нет смысла проводить какие-либо работы по улучшению его качества. Следовательно, перед тем как приступить к производству, настоящему хозяину необходимо обратить внимание на следующие факторы:

- кормление,

- условия содержания животных,

- технологию машинного доения коров,

- техническое и санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования,

- здоровье поголовья.

Все это должно соответствовать требованиям, изложенным в виде определенных нормативных документов, в частности стандартов.

Какие микроорганизмы присутствуют в молоке?

В природе существует тысячи микроорганизмов. Их можно найти повсюду — в атмосфере, воде и почве. Микробы, которые обнаруживают в молоке, делятся на три следующие группы: технически полезные, технически вредные и болезнетворные.

К технически полезным микроорганизмам относятся молочнокислые, пропионовокислые и уксуснокислые, а также дрожжи. Но полезны они только тогда, когда их вносят в виде заквасок для получения молочных продуктов (творог, йогурт, сыры, кефир, кумыс и т.д.). Микробы же, попадающие в молоко из окружающей среды, напротив, загрязняют его.

Группу технически вредных микроорганизмов составляют молочнокислые бактерии (вызывают скисание молока), бактерии группы кишечной палочки (сбраживают молочный сахар, придают неприятный запах молоку, портят сыры), маслянокислые (сбраживают молочный сахар и соли молочной кислоты), гнилостные (расщепляют белок до аммиака, метана, углекислого газа, сероводорода и придают очень неприятный запах молоку) бактерии.

Болезнетворные микроорганизмы — это стрептококки, сальмонеллы, стафилококки, бактерии группы кишечной палочки. Они могут вызывать у человека около 30 болезней.

Стандарты по количеству бактерий в молоке

Во всех мировых стандартах для оценки качества молока по микробному загрязнению существует показатель «бактериальная обсемененность», который наиболее точно характеризует и отражает санитарные условия получения продукции. В соответствии с действующим в Республике Беларусь СТБ 1598-2006 «Молоко коровье.

Требования при закупках» количество бактерий в молоке сорта экстра должно составлять в 1 см 3 не более 1 • 10 5 , высшего — 3 • 10 5 , первого — 5 • 10 5 и второго — 4 • 10 6 . Насколько эти нормативы высокие или низкие по сравнению с принятыми в других странах, можно увидеть, изучив таблицу 1.

| Таблица 1 Требования к бактериальной обсемененности молока в разных странах мира (по данным Крикун Т.И., 2008) | |

| Страна | Уровень микроорганизмов, тыс./мл |

| Нидерланды | 5 |

| Финляндия | 5-8 |

| Швейцария | 8-10 |

| США, Израиль | 10 |

| Ирландия | 10-15 |

| Венгрия | 15-18 |

| Германия | 20 |

| Франция, Эстония | 20 |

| Австрия | 25 |

| Дания, Австралия, Чехия | 30 |

| Испания | 14-40 |

| Аргентина | 100 |

| Польша | 100-400 |

| Бразилия | 500-1000 |

| Беларусь, Россия | 100-4000 |

Как свидетельствуют ее данные, наши требования еще далеки от мировых. Государствам с самыми высокими стандартами мы уступаем не только в разы, но и в десятки раз (в сравнении с минимальным уровнем, установленным для сорта экстра), а если взять верхний предел бакобсемененности для второго сорта, и того больше.

Охлаждение молока — важнейший фактор получения качественной продукции

Итак, молоко здоровой коровы практически не содержит бактерий. Они попадают в него из внешней среды при доении. Условия содержания животных, качество обработки вымени, соблюдение технологий машинного доения, состояние аппаратуры — все эти факторы напрямую влияют на количество микроорганизмов в продукции.

В первые часы после доения сохранить качество молока помогает заложенное самой природой его уникальное свойство — бактерицидное. Развитие микроорганизмов сдерживается антителами и веществами, образующимися в организме животного и поступающими из крови и клеток молочной железы в молоко.

Цельное парное молоко имеет температуру, оптимальную для размножения микробов, которые повышают кислотность и вероятность скисания молока. Поэтому важнейший этап первичной обработки продукта — его охлаждение. Если этого не сделать, то через 3 часа после выдаивания кислотность молока достигает 23°Т. Такое сырье перерабатывающие предприятия уже не принимают. Поэтому не позднее чем через 2 часа после получения молока его надо охлаждать до температуры не выше 8°С а еще лучше — 4 °С. Охлаждение молока до 10°С поддерживает бактериальную стабильность в нем до 10 часов, до 4—6°С — более 24 часов.

При сдаче на переработку температура молока должна быть не выше 10°С. Однако этот метод позволяет только задержать рост уже имеющихся в продукте бактерий. Если молоко содержит более 300—500 тыс./см 3 микроорганизмов, нельзя ожидать, что после охлаждения его примут на переработку высшим или первым сортом. Эффект от охлаждения будет, только если сырье изначально высокого качества.

На графике хорошо видно, что скорость развития бактерий при более высоких температурах значительно увеличивается. Лучший эффект достигается при охлаждении молока до 4°C

Зависимость роста бактерий в процессе хранения молока от первоначальной степени его микробного загрязнения (2300 и 500 тыс./мл) и температуры (15 и 4°С) показана в таблице 2. При бактериальной обсемененности, равной 2,3 тыс. микробов на 1 мл, и температуре 15°С через сутки их число достигает 1 млн, в то время как при охлаждении до 4°С через 2 суток содержание бактерий составляет десятки тысяч, а через 2,5 суток — сотни тысяч.

| Таблица 2 Увеличение числа бактерий в 1 см3 молока при разной температуре хранения (по данным Whittlestone W.G., 1962) | |||

| Продолжительность | Температура, °С | ||

| хранения, ч | 4,4 | 10 | 15,6 |

| Чистое молоко | |||

| Сразу после выдаивания | 4300 | 4300 | 4300 |

| 24 | 4200 | 14000 | 1600000 |

| 48 | 4600 | 128000 | 33000000 |

| 72 | 8300 | 5720000 | 326000000 |

| Загрязненное молоко | |||

| Сразу после выдаивания | 137000 | 137000 | 137000 |

| 24 | 282000 | 1170000 | 24700000 |

| 48 | 540000 | 13700000 | 640000000 |

| 72 | 750000 | 25700000 | 2410000000 |

Совсем иная картина наблюдается, если изначально в молоке сотни тысяч микробов, в частности 500 тыс. При охлаждении до 15°С через сутки появляется уже сотни миллионов бактерий, тогда как при температуре молока 4°С их количество увеличивается до 1 млн.

Если парное молоко сразу же после дойки охладить до 4°С, то оно не только не утратит питательных свойств, но и сможет храниться на трое суток дольше. Поэтому рентабельность фермы напрямую зависит от качества охладительного оборудования. Важна как температура хранения, так и время охлаждения: оно должно быть минимальным.

Мгновенное охлаждение — лучший способ поддержания качества молока. Такая обработка замедляет рост бактерий и значительно улучшает сохранность продукции.

Существует две системы: охлаждение прямое и непрямое. При первом дно резервуара сконструировано как испаритель, а тепло, выделяемое молоком, поступает через нержавеющую сталь в охлаждающую среду. Охлаждающее вещество испаряется, забирая тепло от молока. В системе этого типа оно охлаждается прямым методом и перемешивается после помещения в резервуар.

В системах непрямого охлаждения испаритель расположен в резервуаре, наполненном теплоносителем (как правило, водой). Испаритель состоит из системы спиралей и трубок, в которых испаряется охлаждающая среда и снижается температура теплоносителя.

При использовании высокопроизводительных доильных установок (доильные залы) на большое количество коров в систему охлаждения одновременно поступает очень много молока, из-за чего она иногда оказывается перегруженной, а значит, медленнее охлаждает продукт, что в конечном итоге приводит к возрастанию числа бактерий в нем. При этом возможно применение быстрого предварительного охлаждения молока в пластинчатом охладителе, позволяющем снижать его температуру до 2—4°C за несколько секунд до поступления в танк-охладитель.

Промывка и дезинфекция холодильного оборудования

Промывка и дезинфекция — самые важные меры при использовании танка-охладителя.

Мойка может быть полуавтоматической и полностью автоматизированной. В первом случае чистящее средство придется наливать вручную, но забор воды происходит автоматически. При автоматизированной мойке вода сразу подается через форсунки на лопасти мешалки и распределяется по внутренней поверхности танка. Нужно лишь ввести необходимое количество раствора, и процесс пойдет по заданной программе.

Для дезинфекции и очистки танка от молочного камня используют щелочные и кислотные моющие средства. Следует чередовать щелочное (два дня в неделю) и кислотное (три дня в неделю) средства промывки агрегата.

Как правило, температура воды, которой моют танки, составляет 65—80 °С. Для подогрева предусмотрены проточные водонагреватели или специальные тены. Некоторые производители танков предлагают установки рекуперации (повторного использования тепла), позволяющие экономить воду и электроэнергию.

Итак, следует помнить, что охлаждение — это лишь способ на время затормозить развитие бактерий, а не уменьшить их изначальное количество в молоке. Предупреждение в процессе машинного доения попадания микроорганизмов в продукт — важнейшее условие улучшения его качества. Как добиться этого, мы рассмотрим во второй части статьи.

На уровень бактериальной обсемененности молока при его производстве влияет прежде всего доильное и холодильное оборудование, состояние вымени животных и его гигиена (табл. 3).

| Таблица 3 Факторы, влияющие на бактериальную | |

| Фактор | Количество бактерий в 1 мл |

| Доильное и холодильное оборудование | От 300 до 300000 |

| Состояние вымени животных | От 10 до 20000 |

| Гигиена вымени (загрязненные соски) | От 5000 до 20000 |

Доильное оборудование

Доильно-молочное оборудование — один из основных источников бактерий. От его санитарного состояния во многом зависит не только качество молока, но и экономика хозяйства. Сортность продукции при машинном доении примерно на 20% ниже, чем при ручном. При прохождении молока через молокопровод доильной установки бактериальная обсемененность может увеличиваться в несколько сотен раз. Отсутствие качественной мойки и дезинфекции приводит к накоплению в труднодоступных узлах (молочные краны, коллекторы доильных аппаратов, резиновые прокладки и т.д.) остатков молока. Они разлагаются и образуют слизистый налет, содержащий большое количество гнилостных бактерий.

Обязательно соблюдайте санитарно-гигиенические режимы обработки оборудования и используйте эффективные средства, которые сегодня представлены на рынке в достаточном количестве. Промывка и дезинфекция доильных установок действенными препаратами позволяют получать молоко с низкой бактериальной обсемененностью.

Качество мойки доильно-молочного оборудования напрямую зависит от состояния его внутренней рабочей поверхности. Гладкую и полированную можно промыть и продезинфицировать значительно лучше, чем шероховатую и пористую, в связи с меньшей силой сцепления загрязнений.

Почему важна температура моющего раствора?

Эффективность мойки и дезинфекции зависит от температуры и концентрации моющего раствора, времени процедуры. При высокой температуре ускоряются химические реакции и уменьшается вязкость растворов, что улучшает результат. Температура моющих растворов во время санитарной обработки должна быть не ниже 40°С. При увеличении продолжительности циркуляции моющего раствора с 5 до 10 минут бактериальная обсемененность оборудования снижается на 21%, а с 10 до 15 минут — еще на 15%.

Почему следует чередовать щелочные и кислотные растворы?

Главная цель химической обработки — растворить все молочные остатки, не допустить их повторного образования и лишить микрофлору питательной среды для жизнедеятельности.

Применение одних щелочных средств не только способствует появлению на рабочих поверхностях оборудования минерального осадка, но и не обеспечивает хорошей очистки отдельных элементов и узлов доильных установок. В итоге на рабочих поверхностях возникает слизистый налет от остатков молока, содержащий миллионы бактерий. Наибольший эффект достигается при чередовании щелочных и кислотных средств. Первые используют для удаления в основном протеинов и частично жиров из системы трубопроводов, вторые — известковых, минеральных, жировых отложений.

Почему следует дезинфицировать доильно-молочное оборудование?

Кроме мойки, доильно-молочное оборудование необходимо хотя бы раз в сутки подвергать дезинфекции. При соприкосновении с микробной клеткой дезинфицирующее средство проникает в нее, нарушает жизнедеятельность и вызывает гибель.

Как разбирать и чистить узлы доильных установок?

Для получения высококачественного молока рекомендуют разбирать и чистить узлы доильных установок АДМ, АДС в следующие сроки:

- счетчик молока, угловые патрубки — раз в неделю;

- шланги доильных аппаратов — раз в две недели;

- сосковую резину, коллектор, молокосборник, молочный насос — раз в четыре недели.

Как оценивать чистоту доильного оборудования?

В случае неудачной промывки грязь может быть заметна в разных частях доильного аппарата. Поэтому ручной осмотр всегда помогает обнаружить возможные недочеты (табл. 4). В качестве критерия оценки большинство методов предполагает использование показателя роста бактерий. Однако эти способы требуют очень много времени и сложны в применении.

| Таблица 4 Оценка чистоты поверхности доильного оборудования | |

| Вид отложения | Описание |

| Жир | Поверхность выглядит жирной, маслянистой |

| Белок | Радужно-голубые глянцевитые отложения |

| Молочный камень | Отложения бело-желтоватого цвета |

| Железо | Красно-коричневый или черный цвет |

| Бактерии | Красные или розовые/пурпурные отложения или пятна |

| Частицы резины | Черные или темные отложения |

| Таблица 5 Состав микрофлоры молока в вымени коровы (в 1 см 3 ) | |||

| Молоко | Вид микроорганизмов | ||

| Мезофильные | Психротрофные | Термостойкие | |

| Паренхимное (первые струйки) | 2 • 10 7 | 5,6 • 10 1 | Менее 10 1 |

| Цистернальное (из цистерны вымени) | 1,2 • 10 4 | 4 • 10 1 | |

| Альвеолярное (из железистой ткани) | 3,3 • 10 2 | Менее 10 1 | |

Здоровье животных

Только здоровая корова может полностью реализовать свой генетический потенциал и производить молоко высокого качества. С самого рождения человека и животных окружает определенная среда обитания, насыщенная различными видами микробов, являющихся условно-патогенными (безвредными), но лишь до определенного времени. При сбое организм оказывается беззащитным перед теми возбудителями болезней, которые ранее были для него неопасными, и тогда не обойтись без лекарственных средств. Однако со временем препараты теряют эффективность, поскольку бактерии постоянно изменяются, стремясь выжить, появляются более устойчивые виды. Как свидетельствует наука и практика, победить их полностью на этом этапе развития почти невозможно. Вот почему, несмотря на значительное разнообразие лекарственных средств, основным методом профилактики болезней должно быть создание условий для сохранения и повышения иммунного статуса животного.

Микроорганизмы проникают в молоко через повреждения сосков (ссадины, трещины). Поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя лечить. Значительное влияние на обсемененность продукции микрофлорой оказывает мастит. При наличии в хозяйстве до 10% коров со скрытыми маститами санитарное качество молока снижается вдвое: изменяется его химический состав, ухудшаются физические, органолептические показатели и технологические свойства. Такое молоко становится непригодным для любых целей.

Гигиена вымени

Почему следует сдаивать первые порции молока?

В первых порциях молока очень много микроорганизмов, которые попадают в общий удой, повышая бакобсемененность всей партии (табл. 5). Вот почему так необходимо сдаивать первые две-три струйки в специальную кружку с черным дном. Чтобы предотвратить выдавливание молока в цистерну вымени из соска, его основание предварительно пережимают двумя пальцами. Запрещается сдаивать молоко на руки, полотенце, ногу коровы, пол и подстилку, так как это может стать причиной распространения заболеваний.

Сдаивая, обращайте внимание на визуальные изменения в качестве молока. Водянистая консистенция, хлопья и сгустки, кровь и слизь могут указывать на воспаление в молочной железе. Но это не окончательный диагноз, и нельзя сразу же хвататься за шприц. Подтвердить предположения должен ветеринарный врач после проведения теста. Однако если уж корова заболела, то ее доят в специальные емкости отдельно от основной группы. Молоко из больной четверти вымени утилизируют, а выдоенное из здоровой после термической обработки можно скармливать животным.

Показательно, что в этом случае качество молока зависит от субъективного фактора (решения оператора). Но, как подтверждает опыт, дояры зачастую игнорируют требования, что ухудшает свойства производимой продукции.

Как правильно обрабатывать вымя перед дойкой?

При некачественном уходе за выменем во время санитарной обработки до 60—70% механических загрязнений попадает в молоко с кончиков сосков, которые занимают 3—5% общей поверхности вымени.

На коже животного находятся частицы корма, кала и подстилки, загрязняющие вымя. Особенно богатым источником микрофлоры является кал. В 1 г кала содержатся миллиарды бактерий. Кроме того, в навозе большое количество вредных микробов (кишечная палочка, маслянокислые бактерии). Помимо опасности попадания микроорганизмов в молоко, есть вероятность проникновения их и в молочную железу через сосковый канал. А это уже первый шаг на пути к маститу

Операторы обязательно должны регулярно мыть руки или перчатки между доениями каждой группы коров, а также после доения больного животного. Для этой цели потребуется ведро со специальным дезраствором.

Обмывание вымени водой перед дойкой создает условия для резкого роста микроорганизмов, так как насухо вытереть вымя невозможно. В процессе доения капли воды стекают в доильные стаканы и загрязняют молоко. В связи с этим в последнее время для получения продукции высокого качества при машинном доении все чаще используют дезрастворы для обработки вымени перед дойкой. Такие средства должны обладать, во-первых, хорошими моющими свойствами, чтобы эффективно удалять грязь, а во-вторых, дезинфицирующим действием и при этом не сушить кожу соска. В их состав могут входить легкоразлагающиеся естественные антисептики, мыльная основа и ПАВы. Средства для обработки вымени перед доением должны быстро и легко удаляться с кожи, не проникая в нее глубоко, чтобы не повлиять на качество молока.

В хозяйствах для смазывания сосков все чаще применяют пенообразующие растворы и жидкости. Их наносят двумя способами: через распылители («пистолеты») или с помощью специальных «чашек», куда окунают каждый сосок. Если риск возникновения мастита велик, лучше использовать пену и обтирать вымя одноразовыми бумажными салфетками. Если же уровень менеджмента в хозяйстве достаточно высок и маститов в группе нет, то можно применять многоразовые текстильные салфетки, замоченные в дезинфицирующем растворе. Это намного дешевле. Однако обязательно выполнение правила: «одна корова — одна салфетка». Запрещено обрабатывать соски у разных животных с помощью одного полотенца. Для максимальной эффективности дезраствора продолжительность контакта должна составлять не менее 30 секунд.

Первоначальная чистота вымени очень важна, так как излишняя влага негативно влияет на полноту выдаивания, а при доении в залах — и на электронные узлы установки. На мокрых сосках доильные аппараты удерживаются хуже и при ослабевающем потоке молока легко «ползут» вверх по соскам, что приводит к их пережатию и снижению полноты выдаивания животного.

Как правильно обрабатывать вымя после дойки?

После доения сосковый канал 30 минут остается открытым и местная противомикробная защита ухудшается. Методика обеззараживания сосков дезинфицирующим раствором после дойки была разработана для того, чтобы сократить перенос болезнетворных микробов, вызывающих контагиозный мастит. Капля дезинфицирующей жидкости, остающейся на кончике соска, блокирует доступ бактерий к открытому выводному каналу.

Чтобы средство давало должный эффект, необходимо следовать прилагаемой инструкции:

- держать закрытой емкость с дезраствором в период, когда он не используется;

- не выливать остатки дезинфицирующего средства в общую емкость для его хранения;

- каждую неделю тщательно промывать чашу для смачивания сосков.

Коровы не будут ложиться в стойла в течение 30 минут после завершения дойки, если в это время раздать свежий корм.

Если же загрязнения все-таки попали в молоко, то в доильной установке предусмотрена его очистка путем фильтрования. Она позволяет исключить растворение механических примесей и снизить бактериальную обсемененность продукции.

Выбор способа фильтрации связан с конструкцией доильных установок. При применении переносных аппаратов молоко фильтруют сразу после выдаивания, используя при этом цедилки.

При наличии молокопровода молоко очищается в потоке в специальном фильтре установки. Фильтрация выполняется под напором, создаваемым насосом, через фильтрующий элемент из синтетической ткани. Сегодня используют различные гидрофобные и биологически безвредные синтетические полимерные ткани из лавсановых и полипропиленовых волокон.

Для более эффективной очистки молока на доильных установках со сбором в молокопровод (АДМ, АДС, «Елочка», «Параллель») все чаще устанавливают два фильтра, которые соединены в общую систему посредством трехходовых кранов. Это позволяет переключать фильтры в процессе доения для замены загрязненных фильтрующих элементов, не нарушая режима работы доильной установки и, что особенно важно, не прекращая процесса доения.

В последнее время все чаще на фермах применяют двухступенчатую схему фильтрации: фильтрами доильных установок и общим фильтром для тонкой очистки у емкости для сбора молока (танк-охладитель). Фильтрующий элемент представляет собой многослойную цилиндрическую конструкцию из полипропиленовых волокон, благодаря чему обеспечивается высокая степень очистки и производительность оборудования. Используют фильтр следующим образом. Перед дойкой в корпус устанавливают фильтрующий элемент. После утреннего доения извлекают его, промывают в проточной воде и помещают в соляной раствор (две столовые ложки поваренной соли на 1 л воды) до следующей дойки. После вечернего доения фильтр утилизируют. Солевой раствор приостанавливает процесс бактериального обсеменения в фильтрующем элементе на 10—15 часов.

Сегодня качество молока наряду с удоями коров — один из основных показателей эффективности отрасли. Получать отличную продукцию вполне реально

при условии неукоснительного соблюдения всех санитарно-гигиенических требований к производству. А это значит, что всем причастным к этому процессу следует не просто хорошо их знать, но и ежедневно выполнять.

Республика Беларусь

Источник