Разделение азеотропных смесей

Азеотропные смеси при перегонке ведут себя подобно индивидуальным жидкостям, т. е. они кипят при постоянной температуре и не могут быть разделены на составные части дистилляцией из-за одинакового состава жидкой и паровой фаз. В том случае, когда жидкости, входящие в перегоняемую смесь, образуют азеотроп, ход дистилляции будет зависеть от исходного состава бинарного раствора, но в любом случае из него могут быть выделены только азеотроп и тот из компонентов, который присутствует в избытке по сравнению с составом азеотропной смеси.

Азеотропные смеси образуются почти половиной из исследованных бинарных растворов. В связи с этим часто возникает практическая проблема выделения из азеотропов индивидуальных компонентов. В фармации это связано, например, с приготовлением абсолютного этилового спиртаиз спирта-ректификата(состав см. в п. 7.8), получаемого в промышленности.

Для разделения азеотропных смесей используются различные методы:

1) Перегонка при давлении, отличающемся от атмосферного. Поскольку свойства растворов, а, следовательно, и вид диаграммы кипения зависят от давления, то во многих случаях можно подобрать такое давление, при котором данная пара жидких компонентов не образует азеотропа. Если при таком давлении проводить фракционную перегонку, то из смеси можно выделить оба компонента в чистом виде.

2) Химическое связывание. Наиболее часто для выделения из азеотропа мажорного компонента применяется химическое связывание минорного, особенно тогда, когда этот последний не представляет большой ценности. Так, для получения абсолютного (100%-ного) спирта спирт-ректификат обрабатывается водоотнимающими средствами — безводными CuSO4, CaO, BaO и др., — прочно связывающими воду, но химически не реагирующими со спиртом. После такой обработки при длительном нагревании вода связывается соответственно в кристаллогидрат или в гидроксид, При перегонке из смеси отгоняется практически чистый этанол. Так как абсолютный спирт очень гигроскопичен, он должен храниться в условиях, исключающих его контакт с водяными парами.

3) Образование тройных азеотропов. Минорный компонент смеси можно связать вместе с частью мажорного в тройной азеотроп при добавлении третьей жидкости. Например, вода, этиловый спирт и бензол могут образовать тройной азеотроп с составом 74% бензола + 19% этанола + 7% воды и с Ткип 65 о С. При таком способе к спирту-ректификату добавляется точно рассчитанное количество бензола, достаточное для связывания всей воды. В результате перегонки такой смеси вначале отгоняется весь тройной азеотроп, а в кубовом остатке накапливается практически чистый этиловый спирт.

Дата добавления: 2016-01-26 ; просмотров: 6178 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Азеотропная ректификация

Литературный обзор.

Методы разделения азеотропных смесей.

В различных отраслях промышленности используют разнообразные жидкие и газовые смеси, подлежащие разделению на чистые компоненты или фракции различного состава. Разделение таких смесей проводят в комплексах, основанных на процессе ректификации.

Необходимо иметь в виду, что смеси, образующие азеотроп, разделить на практически чистые компоненты методом обычной ректификации нельзя. В данном случае необходимо использовать специальные методы ректификации, такие как:

· разделение в колоннах, работающих под разным давлением;

Разделение в колоннах работающих под разным давлением

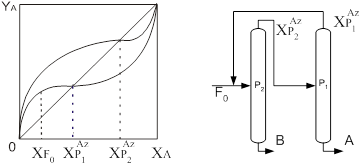

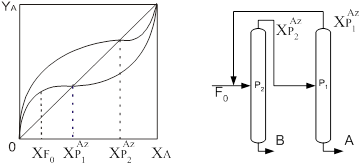

Для разделения азеотропных смесей путем обычной ректификации используются комплексы (рис.1), работающие под разным давлением, которые позволяют преодолеть ограничения физико-химического характера и получать продукты требуемой чистоты. При этом используется свойство изменения состава азеотропной смеси с изменением температуры [1]. Составы азеотропов при разных давлениях различны, причем в зависимости от давления состав питания может принадлежать то одной, то другой области ректификации. Именно это свойство используется в двухколонных комплексах, предназначенных для разделения азеотропных смесей, в которых колонны работают при разных давлениях.

Рис.1. Разделение азеотропных смесей в комплексах, работающих под разным давлением

Путем изменения внешнего давления можно передвинуть азеотропный состав в область концентраций, отвечающих практически приемлемой чистоте одного из компонентов системы, и тогда ректификация на практически чистые компоненты окажется уже возможной. Изменение состава азеотропа, приходящееся на один градус температуры, согласно правилу Вревского, зависит от разности молярных теплот испарения компонентов. Следовательно, рассматриваемый метод разделения тем эффективнее, чем больше отличаются теплоты испарения компонентов разделяемой смеси.

Обычно теплоты испарения значительно различаются у веществ различной химической природы. Но практическое применение метода ограничено, т.к. возможный интервал изменения давлений ограничен температурами хладагентов, используемыми для конденсации паров в дефлегматорах, и теплоносителей, применяемых в кубах ректификационных установок. В силу указанных причин метод ректификации при двух различных давлениях не получил широкого практического применения для разделения азеотропных смесей.

Азеотропная ректификация

Достаточно высокая степень разделения жидких смесей на компоненты может быть достигнута путём ректификации. Разделение обычно осуществляется в колонных аппаратах при непрерывном контакте фаз. Проводя последовательно ряд процессов испарения жидкости и конденсации пара, можно получить в итоге жидкость (дистиллят), представляющую собой практически чистый низкокипящий компонент (НКК). Аналогично, исходя из паровой фазы с соответствующим составом жидкости, путём проведения ряда последовательных процессов конденсации и испарения можно получить жидкость (кубовый остаток), состоящую почти из чистого высококипящего компонента (ВКК).

Процесс ректификации осуществляется путём многократного контакта между неравновесными жидкой и паровой фазами, движущимися относительно друг друга. При взаимодействии фаз между ними происходит массо- и теплообмен, обусловленные стремлением системы к состоянию равновесия. В результате каждого контакта компоненты перераспределяются между фазами. Многократное контактирование приводит к практически полному разделению исходной смеси.

Таким образом, отсутствие равновесия при движении фаз с определённой скоростью и многократность их контактирования являются непременным условием проведения ректификации.

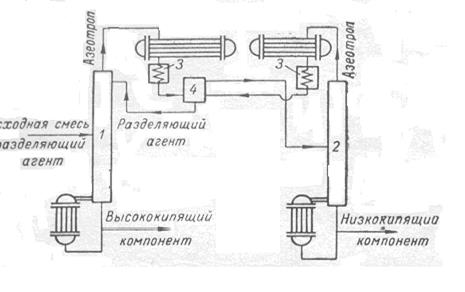

Метод азеотропной ректификации (АР) основывается на проведении процесса ректификации с разделяющими агентами, обладающими свойством либо разбивать азеотроп, либо образовывать с одним или несколькими компонентами исходной смеси азеотропные системы и тем самым увеличивать коэффициенты относительной летучести разделяемых компонентов [2]. Процессы азеотропной ректификации стараются проводить так, чтобы вводимый в колонну разделяющий агент полностью выводился с дистиллатом. В виде кубового продукта можно получить один компонент или смесь нескольких компонентов с минимальным содержанием разделяющего агента (РА).

Так как в этом процессе РА выводится из системы в виде азеотропных смесей, его регенерация представляет большие трудности. В связи с этим наиболее желательными являются РА, обладающие ограниченной взаимной растворимостью в компонентах, отбираемых в виде дистиллата. В этом случае рецикл РА может быть осуществлен путем расслаивания охлажденного конденсата, отбираемого из верха колонны, и отбора в качестве дистиллата слоя, обогащенного целевым веществом. Содержащийся в этом растворе РА может быть отогнан в регенерационной колонне в виде азеотропа, также подвергаемого расслаиванию после конденсации и охлаждения.

Практический чистый целевой компонент получается в регенерационной колонне в виде кубовой жидкости. Типичная схема процесса азеотропной ректификации в присутствие РА представлена на рис.2

Рис. 2 Схема установки для азеотропной ректификации

1 –ректификационная колонна; 2- колонна регенерации РА; 3 – холодильник; 4 – расслаиватель.

Источник

Методы разделения азеотропных смесей

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Методы разделения азеотропных смесей.

1.1.1. Разделение азеотропных смесей в комплексе колонн,

работающих под разными давлением.

1.1.2. Азеотропная и гетероазеотропная ректификация.

1.1.3. Экстрактивная ректификация.

1.2. Применение комплексов со связанными тепловыми и материальными потоками для разделения зеотропных и азеотропных смесей.

1.3. Методы синтеза технологических схем разделения.

1.4. Некоторые свойства, токсическое действие, получение и применение компонентов.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

5.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Ректификацией называется процесс переноса компонента (компонентов) между кипящей жидкой и насыщенной конденсирующейся паровой фазами при многоступенчатом противотоке этих фаз[1]. При чередовании по схеме противотока операций частичной конденсации паровой и испарения жидкой смесей можно получить выходы высококипящего компонента (ВКК) и низкокипящего компонента (НКК), примерно соответствующие их содержанию в исходной смеси.

В процессе ректификации подводимая извне теплота затрачивается только в кипятильниках — в низу колонны и боковых секциях для частичного испарения жидкой смеси с получением начального потока пара в обогревающем устройстве в нижней части ректификационного аппарата (чаще всего – колонны). Теплота конденсации паров также отводится только в конденсирующих устройствах — в верхней части ректификационного аппарата.

Процессы ректификации являются одними из самых энергоемких процессов химической технологии, и их эффективность часто определяет экономику производства в целом. В ряде случаев на разделение методом ректификации смесей органических продуктов затрачивается до 70% всей энергии, необходимой для их производства. Такие особенности производственных процессов как непрерывность и многотоннажность приводят к тому, что даже относительно невысокие снижение энергозатрат, повышение качества товарных фракций обеспечивают значительный экономический эффект для технологии в целом.

Поэтому синтез оптимальных технологических схем ректификационного разделения является одной из важных проблем в химической технологии. Сложность выбора оптимального технологического решения связана, с одной стороны, с высокой вариантностью схем разделения, а с другой, зависимостью структуры оптимальной схемы от исходного состава питания.

В отрасли основного органического и нефтехимического синтеза довольно редко встречаются многокомпонентные зеотропные смеси, состоящие из химически и термически стойких компонентов. Чаще всего разделению подвергаются азеотропные, расслаивающиеся смеси, смеси, содержащие химически активные и термически нестойкие вещества. Эти свойства компонентов и смесей формируют определённые ограничения на процессы разделения. В случае азеотропных смесей в связи с термодинамико-топологическими ограничениями получение чистых продуктов обычной ректификацией невозможно. Для разделения таких смесей существует несколько методов, одним из которых является экстрактивная ректификация с использованием разделяющего агента.

Этилцеллозольв и толуол входят в состав смеси растворителей, применяемых в производстве кино- и фотоплёнки. Для их регенерации в [2] было предложено использовать экстрактивную ректификацию (ЭР) с легкокипящим разделяющим агентом–метилэтилкетоном (МЭК). Этот процесс осуществляется в комплексе, состоящем из двух колонн, — колонны экстрактивной ректификации и колонны регенерации экстрактивного агента.

В данной работе для разделения смеси этилцеллозольв-толуол предлагается использовать схемы не только из простых двухсекционных колонн, но и комплексы с частично связанными тепловыми и материальными потоками. В ряде случаев применение сложных колонн позволяет снизить энергозатраты на разделение из-за приближения к термодинамической обратимости за счет структурных особенностей схем разделения.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Методы разделения азеотропных смесей.

Для разделения смесей, состоящих из компонентов с близкими температурами кипения и характеризующихся небольшим значением коэффициента относительной летучести

1) разделение в комплексе колонн, работающих под разными давлениями;

2) экстрактивную ректификацию;

3) азеотропную и гетероазеотропную ректификацию.

1.1.1. Разделение азеотропных смесей в комплексе колонн, работающих под разными давлением. [3]

Для разделения азеотропных смесей используются комплексы функционального действия, которые позволяют преодолеть ограничения физико — химического характера и получать продукты требуемой чистоты. Составы азеотропов при разных давлениях различны, причем в зависимости от давления состав питания может принадлежать то одной, то другой области ректификации. Именно это свойство используется в двухколонных комплексах, предназначенных для разделения азеотропных смесей, в которых колонны работают при разных давлениях (рис. 1.1). Количество рецикла в общем случае зависит от состава исходной смеси, поступающей на разделение, и разности концентраций компонента А в азеотропах при двух выбранных давлениях, Причем, чем меньше эта разность, тем больше будет рецикл. Непременным условием разделения в таком комплексе бинарной смеси на чистые компоненты является более высокое содержание компонента А в азеотропе, выходящем из первой колонны, по сравнению с его содержанием в азеотропе, выходящем из второй колонны и поступающем в первую. Поскольку изменение состава азеотропа, приходящееся на один градус температуры, согласно закону Вревского, зависит от разности молярных теплот испарения компонентов, то рассматриваемый метод разделения тем эффективнее, чем больше отличаются теплоты испарения разделяемых смесей.

Рис.1.1. Разделение азеотропных смесей в комплексах, работающих под разным давлением

Однако практическое применение метода ограничено, так как интервал изменения давления, в свою очередь, ограничен температурами хладагентов и теплоносителей, термической стойкостью компонентов, а также техническими возможностями.

Источник