- Литература. Термины и понятия. Авторская позиция.

- Способы выражения авторской позиции.

- Азбучные истины

- Интерактивный диктант

- Учебник ГРАМОТЫ: орфография

- Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

- Имена и названия. Интерактивный тренажер

- Учебники

- Олимпиады

- Видео

- Полезные ссылки

- Летнее чтение

- Запоминалки

- Цитаты о языке

- Скороговорки

- Пословицы и поговорки

- Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

- Передача чужой речи на письме

- Чужая речь и способы ее передачи

- 1. Знаки препинания в предложениях с прямой речью

- 2. Предложения с косвенной речью

- 3. Предложения с несобственно-прямой речью

- 4. Диалог

- Что такое авторская речь: правила употребления, пунктуация

- Что такое авторская речь: термин

- Особенности и характеристики

- Грамматическая полнота

- Способы передачи авторской речи

- Схематическое оформление

Литература. Термины и понятия. Авторская позиция.

Авторская позиция — авторское понимание жизни и её оценка, в частности оценка изображенных характеров, событий, явлений, изображённых в произведении.

Способы выражения авторской позиции.

- Прямое высказывание автора:

Простите мне: я так люблю

Татьяну милую мою!

- Авторскую позицию могут выказывать и герои произведений.

Например, слова о человеке, сказанные Сатиным в пьесе «На дне» — это позиция А.М. Горького: « Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!»

Отношение автора к герою выражается не только в прямых высказываниях, но и косвенно:

- через портрет (портрет Плюшкина из поэмы «Мёртвые души» Гоголя»: «… это странное явление, этот съежившийся старичишка…», «это был скорее ключник, чем ключница»…)

- особенности поведения персонажей (например, безразличие героев к судьбе Фирса, о котором все забыли в финале пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», отрицательно характеризует действующих лиц),

- через своеобразие речевой характеристики героя (Очумелов, герой рассказа А.П. Чехова «Хамелеон»: «По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец. Кто кричал?»)

- через раскрытие его мыслей и чувств (А. Болконский после второй встречи с дубом: «Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»)

- Через заглавие произведения («Горе от ума» А.С. Грибоедова),

- эпиграфы («Береги честь смолоду…» в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина), образы природы,

- через мир вещей (в комнате Манилова – героя «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя: «… В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года…»; «…В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею… )

- в драматическом произведении — ремарки (в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: Осип «схватывается» с постели; Хлестаков «выпроваживает» слесаршу; городничий «заливается и помирает со смеху» , «вскрикивает, подпрыгивая от радости». )

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Источник

Азбучные истины

Интерактивный диктант

Учебник ГРАМОТЫ: орфография

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Имена и названия. Интерактивный тренажер

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Передача чужой речи на письме

Чужая речь и способы ее передачи

В авторское повествование могут быть включены высказывания или отдельные слова, принадлежащие другим лицам. Существует несколько способов введения чужой речи в предложение или текст: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь и диалог .

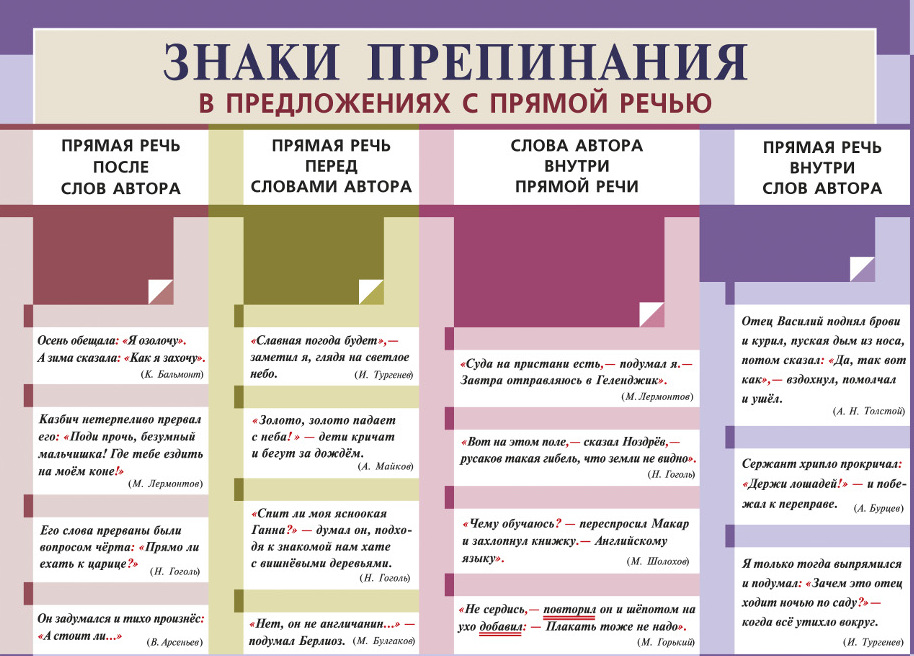

1. Знаки препинания в предложениях с прямой речью

П – прямая речь, начинающаяся с прописной буквы;

п – прямая речь, начинающаяся со строчной буквы;

А – слова автора, начинающиеся с прописной буквы;

а – слова автора, начинающиеся со строчной буквы.

Различные способы передачи чужой, не принадлежащей автору речи по-разному сохраняют ее содержание и форму. Прямая речь – это такой способ передачи чужой речи, при котором и содержание, и форма сохраняются полностью.

Существует четыре варианта оформления прямой речи на письме. Каждому из них соответствуют схемы, которые необходимо запомнить.

Если прямая речь в предложении стоит только перед словами автора, то она заключается в кавычки и перед словами автора ставится тире. Обратите внимание, что после прямой речи и перед тире должен стоять один из трех знаков: либо восклицательный, либо вопросительный, либо запятая. Слова автора должны быть записаны с маленькой буквы. Например:

«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика (Пушкин).

Если прямая речь стоит в предложении после слов автора, то она заключается в кавычки и начинается с прописной буквы, а после слов автора ставится двоеточие. Например:

Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» (Пушкин)

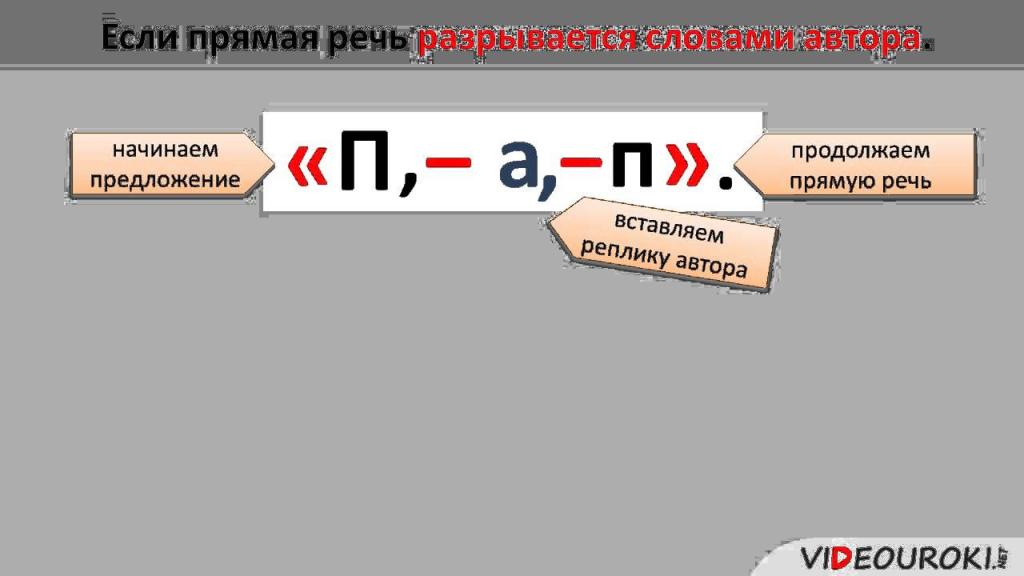

Если прямая речи разрывается словами автора, то кавычки ставятся в начале и в конце предложения, а слова автора с двух сторон отделяются от прямой речи знаками тире. Обратите внимание, что после первого отрывка прямой речи стоит запятая, а слова автора пишутся с маленькой буквы и после них ставится точка. Например:

«Тише, – говорит она мне, – отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься» (Пушкин).

Изредка в художественных текстах можно встретить предложения, в которых прямая речь находится внутри слов автора. В таком случае она заключается в кавычки, перед ней ставится двоеточие, а после – тире. Обратите внимание, что вторая часть слов автора начинается с маленькой буквы. Например:

Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти (Пушкин).

Количество предложений внутри прямой речи не ограничено. Например:

«Слава богу, – сказала девушка, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили» (По Пушкину).

В этом примере прямая речь состоит из двух предложений, первое из которых разорвано словами автора. Но если бы слова автора оказались между двумя предложениями, из которых состоит прямая речь, то после слов автора нужно было бы поставить точку. Сравните:

«Слава богу, насилу вы приехали, – сказала девушка. – Чуть было вы барышню не уморили» .

Рассмотрите схемы этих предложений.

2. Предложения с косвенной речью

Вам хорошо известны такие понятия, как главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. От главной части к придаточной всегда можно задать вопрос. Например: Батюшка не хотел верить, что я мог быть замешан в гнусном бунте . В этом предложении от первой части ко второй можно поставить вопрос ( верить ЧЕМУ? ), следовательно, первая часть является главной, а вторая – придаточной.

Батюшка не хотел верить,

что я мог быть замешан в гнусном бунте.

Первая, главная часть предложения в этом случае представляет собой слова автора, а вторая – косвенную речь. Обратите внимание: слова автора стоят перед косвенной речью и отделяются от нее запятой. Этот способ передачи чужой речи, в отличие от прямой речи, сохраняет содержание чужого высказывания, но не сохраняет его форму и интонацию.

Сравните два способа передачи одного и того же высказывания на иллюстрации. Предложение с косвенной речью не передает восклицательной интонации, которая присутствует в прямой речи.

Предложение с прямой речью.

Диктор сообщил : « Завтра ожидается похолодание! »

Предложение с косвенной речью.

Диктор сообщил , что завтра ожидается похолодание .

Косвенная речь может присоединяться к главной части предложения с помощью союзов ЧТО, БУДТО, ЧТОБЫ, местоимений и наречий КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ и других, а также частицы ЛИ. Выбор этих слов зависит от цели высказывания в косвенной речи. В вопросительных предложениях будут использованы местоимения или частица ЛИ:

Я спросил, когда отправляется поезд .

В побудительных предложениях употребляется союз ЧТОБЫ, например:

Капитан приказал, чтобы подняли флаг .

В повествовательных предложениях используются союзы ЧТО, БУДТО, например:

Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя .

Цель высказывания в косвенной речи

Способ присоединения косвенной речи

Местоимения и наречия КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ или частица ЛИ

3. Предложения с несобственно-прямой речью

Сравните три предложения, которые приводятся в книге Н. С. Валгиной «Синтаксис современного русского языка» для иллюстрации того, что такое несобственно-прямая речь:

- Друзья побывали в театре и в один голос заявили : «Очень уж понравился нам этот спектакль!»

- Друзья побывали в театре и в один голос заявили , что им очень понравился этот спектакль.

- Друзья побывали в театре. Очень уж понравился им этот спектакль !

В первом случае перед нами конструкция, в которой слова друзей оформлены как прямая речь. Ни содержание, ни форма их высказывания не изменились: то, что заключено в кавычки полностью воспроизводит их речь.

Вторая строка содержит конструкцию с косвенной речью. Чужая речь передана с помощью придаточного предложения, которое присоединяется с помощью союза ЧТО. Содержание высказывания сохранилось, но восклицательная интонация потеряна.

Третий вариант очень похож на первый, но в нем нет двоеточия и кавычек. Кроме этого, местоимение первого лица НАМ поменялось на местоимение третьего лица ИМ, как и при косвенной речи. Такой способ введения чужого текста называется несобственно-прямой речью.

Сущность ее заключается в том, что в ней почти полностью сохраняются лексические и синтаксические особенности чужого высказывания, манера речи говорящего лица, эмоциональная окраска, характерная для прямой речи, но передается она не от имени персонажа, а от имени автора, рассказчика. Автор в этом случае соединяет мысли и чувства своего героя со своими, сливает его речь со своей речью. Этот прием часто используется в художественной литературе и публицистике, когда автору нужно показать своего героя как бы изнутри, дать читателю услышать его внутренний голос. Прочитайте пример несобственно-прямой речи из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»:

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! (Л. Толстой)

4. Диалог

Следующий способ включения чужой речи в авторский текст – это диалог.

Чужие предложения, записанные этим способом, полностью сохраняют и форму, и содержание. Прямая или косвенная речь применяется авторами, когда нужно воспроизвести фразу, принадлежащую какому-либо одному персонажу, а диалог (от греч. dialogos – разговор) используется в тех случаях, когда необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев.

Доктор подошёл к мальчику и сказал:

– Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец?

– Вот, – сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок .

О пунктуационном оформлении диалогической речи мы поговорим в следующей главе учебника.

Источник

Что такое авторская речь: правила употребления, пунктуация

Авторская речь – это воплощение образа автора, который несет ответственность за сказанное. Чаще всего встречается в художественной речи, чтобы подчеркнуть речь персонажа. При употреблении важно знать правила расстановки знаков препинания.

Что такое авторская речь: термин

В тексте могут присутствовать разные формы присутствия автора. Более всего проявляется в эпиграфе, заглавии, в конце произведения. Отмечают их в предисловии, в авторских замечаниях, ремарках.

Повествование ведется от какого-либо лица, независимо от того, лирическое оно или эпическое. Это и будет объективная авторская речь, где писатель делает сообщение от своего лица. Употребляются эгоцентрические слова: местоимения «я, ты, этот», наречия «здесь, там, сейчас», показатели субъективной модальности в виде высказываний, вводных слов, которые указывают на говорящего. Авторская речь отличается изобразительностью и выразительностью.

Особенности и характеристики

В художественной прозе, в публицистике авторская речь проявляется в характеристике героев, в пейзаже и обстановке. Читатель ярко представляет замысел писателя или журналиста, который с помощью своих высказываний объясняет свою точку зрения. Чаще всего оформляется от третьего лица. При использовании образа автора-повествователя, лирического героя повествование происходит от первого лица.

Иногда автор уходит от событий рассказа, высказывая при этом личные мысли и чувства. Фрагменты называют авторскими отступлениями. Если автор выражает собственные чувства, это называется лирическим отступлением. Особенностями авторской речи считается использование слов с помощью прямой речи персонажей, в состав которой входят глаголы мысли и чувства «говорят», «возражают», «подтверждается», «возмущаются», «удивляются».

Грамматическая полнота

Все предложения, включая авторскую речь, делятся на три основных вида. В первой группе находятся предложения, состоящие только из грамматической основы. Во вторую относят эллиптические конструкции, в которых отсутствует один из главных членов. К третьей группе относят распространенные предложения, с полной грамматической основой и второстепенными членами. Первый вид не часто используется в авторской речи, однако предложения используют, чтобы достичь эмоционального напряженного повествования.

Способы передачи авторской речи

Правила о знаках препинания в авторской речи важно соблюдать при оформлении предложений на письме. Слова автора могут находиться в разных позициях по отношению к прямой речи.

Находятся перед речью героя. Тогда после нее необходимо поставить двоеточие и знак препинания, указывающий на характер высказывания.

Мама подумала и сказала: «Что же ты, боялся быть непонятым?»

Стоит после слов говорящего. В этом случае сначала ставят знак вопроса, восклицания, запятую, многоточие, а только после этого тире.

«Это уже готовое изделие?» — спросила Анна у директора.

«Ах, как скучно с вами!» — воскликнула Мария Скачко горячо.

«Это не сложно, я мигом справлюсь», — подумал юнга.

Разделять прямую речь на две части. Тогда перед словами автора необходимо поставить знак пунктуации в зависимости от характера первой части прямой речи, а за ним тире. Если предложение закончено, ставят точку, если нет – запятую.

«Меня зовут Миланья, — тихо сказала девушка, — но все называют меня Милая».

Если слова автора включают в себя два глагола со значением высказывания, каждый из которых находится в первой и второй части, необходимо поставить двоеточие и тире.

«Не молчи, скажи что-нибудь, — попросила она и добавила: — Пожалуйста!»

В рассказе есть слова автора и других лиц. Введение их в предложение происходит несколькими способами: с помощью прямой речи, косвенной речью, диалогом, несобственно-прямой речью.

Схематическое оформление

Условные обозначения помогают понять, где заканчиваются авторские слова и начинается прямая речь. Большая буква «А» указывает на то, что слова автора необходимо писать с прописной буквы. Если буква «а» маленькая, то со строчной.

Есть несколько вариантов оформления предложений с помощью схемы. Их нужно запомнить.

«Я тоже буду помогать малышам», — согласился Петя.

«Ну ты молодец!» — воскликнул я.

«И что ты предлагаешь делать?» — спросил я, не надеясь на его ответ.

Я долго думал, а потом выпалил: «Сам исправляю ситуацию».

Неожиданно для меня, он воскликнул: «Как я рад тебя видеть!»

Может это было неуместно, но я спросил: «Кому нужна помощь?»

«П, – а, – п». «П, – а. – П».

«Наш разговор был коротким, — сказала Мария Петровна, — но я думаю, что он будет исправлять ситуацию».

«Мы собираемся на озеро, пока погода не испортилась, — продолжала бормотать Люся. – Так что, поторопись, а то нас застанет дождь».

А: «П» – а. А: «П!» – а. А: «П?» – а.

Папа ответил: «Я помогу сделать тебе новый домик» — и снова продолжил распиливать доски.

Она вскрикнула: «Не может быть!» — и быстро умчалась на кухню.

Бабушка долго думала, прежде чем спросила: «Сколько же пирожков тебе нужно испечь?» — и продолжила месить тесто.

С помощью речи автора мы знакомимся с темой произведения или текста. Использование ее в художественной литературе позволяет понять героя, отношение автора к нему. Так раскрывается характер и особенности произведения. Именно это привлекает читателя.

Источник