- Атрибуты материи: понятие и свойства

- Понятие

- Эволюция представлений

- Свойства

- Атрибуты

- Структура

- Движение: сущность и свойства

- Формы движения

- История понятий «пространство» и «время»

- Пространство: сущность и свойства

- Время: понятие и свойства

- IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

- МАТЕРИЯ И ЕЁ АТРИБУТЫ

Атрибуты материи: понятие и свойства

Базовые понятия философии — материя и дух. Идеалисты и материалисты по-разному определяют их значение, но сходятся во мнении насчет объективного существования материи. Она представляет собой физическое основание мира. При этом философы говорят, что атрибуты материи – это движение, пространство и время. Они составляют ее сущность и специфику.

Понятие

Философское определение материи гласит, что это некая объективная реальность, все, что существует вне зависимости от человеческого сознания. Материя, атрибуты, формы существования которой рассмотрены в статье, определяется как антипод духа. Она воплощает все неживое в отличие от живой жизни, души. В философии материя понимается как сущность, познаваемая органами чувств, но сохраняющая свои характеристики вне зависимости от осознания ее. Таким образом, материя объективна.

Онтология осмысляет сущность и роль материи в бытии. Ответ на вопрос о значении материи привел к появлению двух глобальных направлений в философии: идеализма и материализма. В первом случае считается, что сознание первично, а материя вторична. Во втором материя рассматривается как первоначало бытия. Материя существует в бесконечном разнообразии, обладает множеством свойств и особенностей, собственной структурой и функциями. Но в глобальном смысле существуют универсальные атрибуты материи. Однако, прежде чем произошла кристаллизация представлений о свойствах материи, философия прошла долгий путь размышлений о сущности этого феномена.

Эволюция представлений

Философия формировалась как сфера осмысления таких объектов, как бытие, материя. Атрибуты объективного мира становились предметом рефлексии мыслителей еще в древние времена. Основоположником первой системы взглядов на сущность и роль материи стал древнегреческий философ Фалес. Он заявлял, что первоосновой бытия является вода как материальная реальность. Она обладала в подвижном, изменяющимся мире свойством постоянства своих характеристик. Она могла менять форму, но суть ее оставалась прежней. Вода познаваема посредством органов чувств, и ее превращения постигаемы разумом. Так Фалес высказал первые наблюдения об объективном характере материи и ее универсальности.

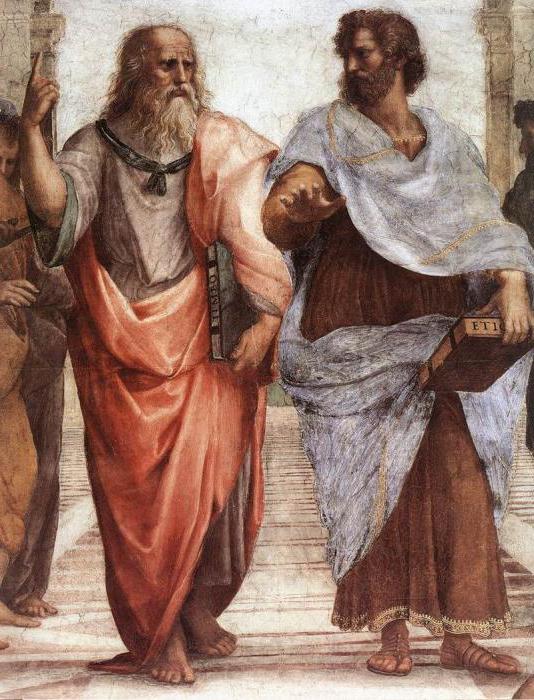

Позже Гераклит и Парменид расширяют представления об объективных характеристиках бытия, ставят множество новых вопросов. Взгляды Демокрита, его атомистическая теория стали источником размышлений о движении как главном атрибуте бытия. Проблема противопоставления идеального и материального миров появилась благодаря Платону. Любые вещи в мире есть результат соединения идеи и материи. И тут появляется важный онтологический вопрос: что есть материя? Этому вопросу немало размышлений посвятил Аристотель. Он писал, что материя – это чувственно-воспринимаемое вещество, субстрат каждой вещи.

В последующие несколько веков дискуссии о материи шли только в контексте противоборства материалистических и идеалистических представлений. И только появление науки вновь сделало актуальным размышление об определении материи. Под ней начинают понимать объективную реальность, которая существует по собственным законам, независимым от человеческого восприятия. Философы, опираясь на научные открытия, начинают осмыслять свойства и формы объективного мира. Они обосновывают такие свойства материи, как протяженность, инерция, масса, неделимость, непроницаемость. Более поздние открытия в физике вводят в философский оборот такие понятия, как поле, электроны и т. п. Атрибуты материи в философии становятся важнейшей областью размышлений. Открытия физиков современности обогащают и расширяют эти представления, в онтологии появляются новые теории о свойствах и строении материи. Сегодня набирает актуальность проблема соотношения понятий «материя» и «энергия».

Свойства

Характеризуя материю, философы идут путем описания ее свойств. Это позволяет понять специфику феномена. Главное свойство материи — объективность ее существования. Она не изменяет своей формы и свойств при восприятии человека и без него, она подчиняется физическим законам существования. Вторым свойством, конкретизирующим содержание понятия «материя», является системность. Материя характеризуется упорядоченностью и структурной определенностью. Еще одно универсальное свойство материи – активность. Она подвержена изменениям и развитию, обладает динамикой. Кроме того, материи свойственна способность к самоорганизации и отражению. Важным свойством ее называют информативность. Она способна сохранять и передавать информацию о своем происхождении, развитии, структуре.

Универсальными свойствами материи философы считают также ее неуничтожимость и несотворимость. Ее нельзя убавить или прибавить известными человеку способами, мир самодостаточен. У материи нет начала и конца, она никем не создавалась, никогда не начиналась и никогда не закончится. Важным свойством материи является ее детерминированность, все предметы и вещи в мире зависят от структурных связей внутри нее. Все в материальном мире подчинено объективным законам, все имеет свою причину и следствие. Неповторимость материи – еще одно ее значимое свойство. В мире не может быть двух одинаковых вещей, каждый предмет имеет уникальный состав. Кроме данных свойств у материи выделяются особые атрибуты, которые присущи ей вне зависимости от формы существования. Свойства атрибутов материи и их изучение — важная сфера современного философского знания.

Атрибуты

Предметом онтологии и гносеологии является материя. Атрибуты и свойства ее постоянны, универсальны вне зависимости от формы существования. Еще древние греки обратили внимание, что материи свойственно движение. При этом имеется в виду не только физическое движение, но изменчивость, перетекание ее из одной формы в другую.

Материя вечна во времени, так как у нее нет исходного начала и точки завершения. Кроме того, она бесконечна в пространственном аспекте. Размышления философов об универсальных характеристиках материи привели их к выявлению ее базовых атрибутов. Особняком стоит ее структура, которая также является глобальным базовым свойством. Основные атрибуты материи – это движение, время и пространство, они являются предметом глубокого философского анализа и рефлексии.

Структура

Философы древности ставили важнейшие вопросы: что есть материя, бесконечна ли она, откуда она берет свое начало? Из поисков ответов родилась онтология, которая обосновала существование особых характеристик материи. Она также сформулировала теоретические предпосылки, на основе которых в Новое время были названы атрибуты материи. А вот первый ответ на вопрос о ее структуре был дан еще в рамках древнегреческой философии. Атомистическая теория Демокрита утверждала, что материя состоит из мельчайших частиц – атомов, которые невозможно увидеть глазом человека и которые существуют в свободном пространстве. При этом атомы неизменны, а вот вещи, в которые они группируются, изменчивы и подвижны.

С появлением науки представления о структуре материи претерпели изменения, появились понятия живой и неживой материи, каждая из которых имеет собственную структуру. Мир неживой природы состоит из таких уровней, как частицы, атомы, химические элементы, молекулы, планеты, системы планет, звезды, галактики, системы галактик. Живая природа состоит из клеток, кислот и белков, многоклеточных существ, популяций, биоценозов и биосферы. Также философы вводят понятие социальной материи, в структуру которой включают род, семью, этнос, человечество.

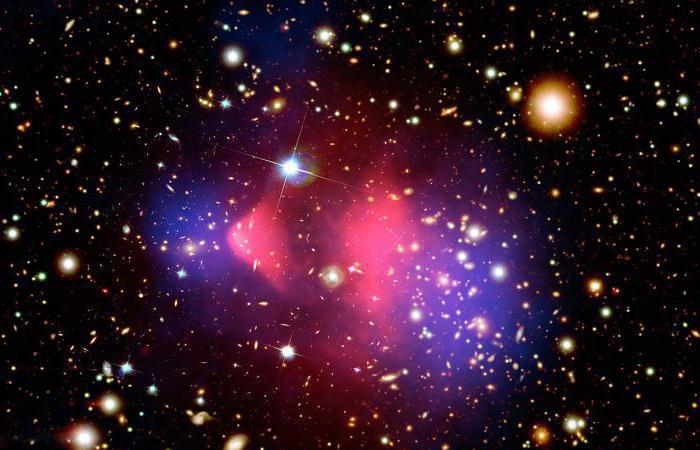

Развитие науки привело к появлению еще одной точки зрения на структуру материи, в ней были выделены микромир, макромир и мегамир. Масштабы этих уровней определяются через главные атрибуты материи: время и пространство.

Движение: сущность и свойства

Движение, время – атрибуты материи, которые были выявлены еще в древности. Уже тогда люди заметили, что в окружающем мире нет ничего постоянного – все изменяется, перетекает из одной формы в другую. Осмысление этого феномена привело к появлению двух исходных представлений о его сути. В узком смысле слова движение есть пространственное перемещение объектов из одной точки в другую, при этом не происходит никакого изменения объекта. В этом смысле движение – это антипод покоя. В широком понимании движение – это любое изменение объекта, динамика его форм и свойств. И это есть естественное состояние материи. Как и все атрибуты материи, движение присуще ей изначально, генетически. Оно характерно для любой материальной формы. И оно невозможно без материи, не бывает чистого движения. В этом и заключается его атрибутивный характер. Материи присуще развитие, которое и есть движение, она постоянно стремится к усложнению, движется от низшего к высшему. Также следует отметить, что движение объективно, изменения в нее способна внести лишь практика.

Движение как атрибут материи обладает рядом свойств, они чаще всего амбивалентны. В первую очередь для него характерна абсолютность и относительность. Абсолют связан с тем, что движение присуще любой форме материи, ничто в мире не находится в покое. При этом любое конкретное движение всегда стремится к покою, оно конечно, в этом и заключается его относительность. Прекращаясь, отдельно взятое движение переходит в новую форму, и это есть абсолютный закон. Также движение является одновременно прерывистым и непрерывным. Эго прерывистость связана со способностью материи члениться на отдельные формы, например планеты, галактики и т. д. А непрерывность заключается в способности самоорганизовываться в целостные системы.

Формы движения

Главным атрибутом материи является движение, которое способно принимать самые разнообразные формы. Их классификацию предложил Ф. Энгельс, который обнаружил 5 основных видов:

— механическая; самая простая форма – перемещение предметов;

— физическая, основанная на законах физики, к ней относят свет, тепло, магнетизм и т. д.;

— химическая, взаимодействие молекул и атомов;

— биологическая – саморегуляция, воспроизводство и развитие в экологических системах и биоценозах;

— социальная – это все виды сознательной и преобразующей деятельности людей.

Все формы движения складываются в сложную иерархическую систему: от простых к сложным. Эти системы подчиняются единым законам:

— между формами движения существуют генетические связи, каждая простая форма служит базой для развития более сложной и входит в нее всеми своими компонентами;

— каждая высшая форма имеет свои уникальные отличия, это приводит к качественному развитию материи.

При этом нельзя объяснить суть высшей формы движения только действием физико-химических законов. Движение охватывает все единство материального мира, в том числе сознание людей.

История понятий «пространство» и «время»

Пространство и время как атрибуты материи начали осмысляться людьми задолго до появления философии. Еще первобытные люди, осваивая окружающий мир, осознают существование этих явлений. Причем они их воспринимают как неразрывное целое, измеряя пространство в часах и время как некие пространственные отрезки.

Мифологические представления о пространстве и времени значительно отличались от современных. Время представлялось как некая циклическая субстанция, которая не направлена из прошлого в будущее, как привыкли мы, а одновременно сосуществует в виде отдельных миров: есть мир предков, мир богов и мир сегодняшнего бытия. Понятие «завтра» появляется только на более высоких стадиях развития общества. Причем путешествовать между временными пластами можно, как в пространстве. Во многих мифологических системах таким пространственным связующим звеном было древо. Так, в «Слове о полку Игореве» рассказывается от том, как старец «растекается мыслью по древу», т. е. путешествует по дереву, связывающему времена.

Представления о пространстве тоже значительно отличались. Оно представлялось центрированным и конечным. Так, было мнение, что есть некий центр земли, обычно это некое святое место, и есть край земли, за которым наступает неизвестность, безматериальный хаос. К тому же пространство имело оценочную маркировку, т. е. оно не было однородным: были плохие и хорошие места. Человек обожествлял весь материальный мир, в том числе пространство и время.

С появлением научных открытий представления об этих явлениях меняются. Приходит осознание, что атрибуты материи объективны, измеряемы и подчиняются законам физики.

Пространство: сущность и свойства

Пространство как атрибут материи имеет аналог в материальном мире и является абстракцией первого уровня. Оно обладает такими свойствами:

— протяженность, т. е. существование и связь каких-либо элементов; оно определяется как единство прерывистости и непрерывности и состоит из отдельных отрезков, которые в сумме складываются в бесконечность;

— трехмерность — согласно физическим параметрам у пространства есть длина, ширина и высота; согласно теории А. Эйнштейна, существует четвертая ось координат – время, но она применима только в рамках физики, в трехмерности проявляются бесконечность и неисчерпаемость пространства;

— делимость — пространство можно разделить на самые разные отрезки: метры, километры, парсеки;

— однородность означает, что в пространстве не существует каких-либо выделенных точек;

— изотопность, т. е. равноправность любого из выбранных направлений;

— бесконечность — пространство не имеет конца и начала.

Время: понятие и свойства

Время как атрибут материи определяется как особая форма протекания процессов в объективном мире и обладает особыми характеристиками. Оно не имеет аналога в материальном мире и является абстракцией второго уровня. Время необратимо, оно всегда направлено из прошлого в будущее через точку настоящего, и иное движение невозможно. Оно характеризуется длительностью и последовательностью. Процессы протекают в определенной последовательности, этапы не могут менять своей очередности. Время непрерывно и дискретно одновременно. Оно представляет собой поток, не имеющий начала и конца, однако его можно разделить на отрезки: часы, годы, века. Важным свойством времени также является его бесконечность, или неисчерпаемость.

Источник

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

МАТЕРИЯ И ЕЁ АТРИБУТЫ

Проблема определения сущности материи весьма сложна. Сложность заключается в высокой степени абстрактности самого понятия материи, а также в многообразии различных материальных объектов, форм материи, её свойств и взаимообусловленностей. В связи с этим перед философией и другими науками стоит множество вопросов:

Что такое материя?

Как развивались представления о ней?

Как соотнести с понятием материи бесконечное множество конкретных предметов, вещей?

Какими свойствами она обладает?

Вечна ли и бесконечна материя?

Что является причиной её изменения?

Какие виды материи известны в настоящее время?

Как осуществляется взаимный переход одних видов материи и форм её движения в другие?

На основе каких законов это происходит?

Наконец, каким образом возникло такое свойство материи, как сознание?

Обращая своё внимание на окружающий нас мир, мы видим совокупность разнообразных предметов, вещей. Эти предметы обладают самыми различными свойствами. Одни из них имеют большие размеры, другие -меньшие, одни просты, другие – более сложны, одни постигаемы достаточно полно непосредственно чувственным образом, для проникновения в сущность других необходима абстрагирующая деятельность нашего разума. Отличаются эти предметы и по силе своего воздействия на наши органы чувств.

Однако при всей своей многочисленности и разнообразии самые различные предметы окружающего нас мира имеют один общий знаменатель, позволяющий объединить их понятием материи. Это общее есть независимость всего многообразия предметов от сознания людей. В то же время это общее в бытии различных материальных образований является предпосылкой единства мира. Однако заметить общее в самых различных предметах, явлениях, процессах – задача далеко не простая. Для этого нужна определённая система сложившихся знаний и развитая способность к абстрагирующей деятельности человеческого разума. Поскольку знания есть продукт приобретённый, причём накапливаемый постепенно, в течение длительного времени, то многие суждения людей о природе и обществе первоначально носили весьма неотчётливый, приближённый, а порой и просто неверный характер. В полной мере это относится и к определению категории материи.

Философия о понятии материя

«Материя» – одно из фундаментальнейших понятий философии. Однако в различных философских системах его содержание понимается по-разному. Для идеалистической философии, например, характерно то, что она или совсем отвергает существование материи или отрицает её объективность. Так, выдающийся древнегреческий философ Платон 1 рассматривает материю как проекцию мира идей. Сама по себе материя у Платона ничто. Для того, чтобы превратиться в реальность, в ней должна воплотиться какая-нибудь идея.

У последователя Платона, Аристотеля 2 , материя тоже существует лишь как возможность, которая превращается в действительность только в результате соединения её с формой. Формы же в конечном итоге берут своё начало от Бога.

У Гегеля 3 материя проявляется в результате деятельности абсолютной идеи, абсолютного духа, Именно абсолютный дух, идея порождают материю.

В субъективно-идеалистической философии Дж. Беркли 4 открыто заявляется о том, что материи нет, и её никто никогда не видел, что, если изгнать это понятие из науки, то это никто и не заметит, ибо оно ничего не означает. Он писал, что можно употреблять понятие «материя», если уж очень хочется, но только как синоним слова «ничто». Для Беркли существовать – это быть потенциально воспринимаемым. На вопрос о том, существовала ли природа до человека, Беркли ответил бы – да, в сознании Бога. Другие представители субъективного идеализма (Э. Мах, Р. Авенариус и др.) открыто не отрицают существование материи, но сводят её к «совокупности (комплексам) ощущений». Материя, вещь, предмет, по их мнению, – это комплекс ощущений человека. Именно ощущения человека создают, конструируют их.

В материалистической философии также существуют разные представления о материи. Правда, для всех философов-материалистов характерно признание за материей её объективного, независимого от сознания (ощущений) существования.

Уже древние философы (китайские, индийские, греческие) в качестве материи рассматривали какое-либо наиболее распространенное чувственно-конкретное вещество, которое они считали первоосновой всего существующего в мире. Такой подход к определению материи может быть назван субстанциальным, ибо его суть составляла поиск основы (субстанции) мира. Так, например, древнегреческий философ Фалес 5 из Милета (начало и середина VI в. до н.э.) считал, что все произошло из воды. Даже земля, по его мнению, плавает на воде, подобно куску дерева. Представитель той же Милетской школы – философ Анаксимен 6 утверждал, что все вещи происходят из воздуха, за счёт его разряжения, или сгущения (воздушные испарения, подымаясь вверх и разряжаясь, превращаются в огненные небесные светила и, наоборот, твёрдые вещества – земля, камни и т.д. – есть не что иное, как сгустившийся и застывший воздух). Воздух находится в непрестанном движении. Если бы он был недвижим, мы его бы никак не воспринимали, когда он движется, он даёт о себе знать в виде ветра, облаков, пламени. Это значит, – учит Анаксимен, что все вещи суть модификации воздуха, и следовательно, воздух есть всеобщий субстрат вещей.

Гераклит 7 из Эфеса первоосновой всего сущего считал огонь. Кстати, огонь у Гераклита – это и образ вечного движения. «Этот космос, – доказывал он, – один и тот же для всех, не создал никто из богов и никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнём, мерно возгорающимся и мерно угасающим».

Конечно, трудно было представить, что в основе разнообразия вещей и процессов находится что-то одно. Поэтому впоследствии философы стали рассматривать в качестве первоосновы мира (материи) несколько веществ сразу. Так, например, Эмпедокл 8 (V в. до н.э.) говорил о 4-х элементах, как о корнях всех вещей: огне, воздухе (эфире), воде и земле. Эти корни вечны, неизменны, не могут ни возникать из чего-либо другого, ни переходить друг в друга. Все прочие вещи получаются в результате соединения этих элементов в определённых пропорциях. Другой древнегреческий философ Анаксагор 9 учил, что мир состоит из бесконечного числа «семян» – делимых до бесконечности частиц. В каждой вещи есть частица каждой другой, в белом заключено чёрное, в чёрном – белое, в тяжёлом – лёгкое, и т.д. Жизнь мира, – подчеркивал Анаксагор, – есть процесс. Оценивая эти взгляды Анаксагора, нельзя не видеть, что его философия практически подготовила атомистический материализм.

Атомистический материализм связан с именами древнегреческих философов Левкиппа 10 и Демокрита 11 (IV в. до н.э.). Материя отождествлялась ими с бесструктурными атомами (атом в переводе с греческого означает «неделимый»). По Демокриту, бытие складывается из движущихся в пространстве атомов и пустоты. Атомы геометричны (например, душа состоит из круглых атомов), не подвергаются никакому воздействию извне, неспособны ни к какому изменению, они вечны и неуничтожимы. Они обладают определённым размером, массой, могут сталкиваться, ударяясь друг о друга. Глазу атомы совершенно не видимы, – замечал Демокрит, но, однако, они могут быть вполне видимыми в умственном смысле. Жизнь, с точки зрения Демокрита, – это соединение атомов, смерть – их разложение. Душа тоже смертна, ибо её атомы могут разлагаться, – учил Демокрит.

Взгляд на материю как на бесчисленное множество атомов, без каких-либо заметных изменений, сохранялся в различных школах философского материализма вплоть до начала XX века. Отождествление материи с веществом (и с неделимыми атомами в его основе) был характерен и для французских материалистов XVIII века, и для Л. Фейербаха 12 . Интересно, что и Ф. Энгельс 13 , основываясь на позициях атомистического материализма, вместе с тем в ответе на вопрос: существует ли материя как таковая, писал, что реально существует материя лишь в виде конкретных форм, объектов и не существует материи как бесструктурной первоматерии, не изменяемой формы всех форм.

Наиболее глубокие революционные изменения происходили в конце XIX и начале XX века в естествознании, особенно в физике. Они были столь фундаментальны, что породили не только кризис физики, но очень серьезно затронули и её философские основания. К числу важнейших открытий, подорвавших основы механической картины мира, относились, в частности, обнаружение рентгеновских лучей (1895 г.), радиоактивности урана (1896 г., А. Беккерель, П. Кюри, М. Скдодовская-Кюри), электрона (1897 г., Д. Томсон). К1903 г., отметим, были достигнуты значительные результаты в исследовании радиоактивности: получило определённое обоснование её объяснение как спонтанного распада атомов, была доказана превращаемость химических элементов. М. Планком была создана теория квантов, энергии микрообъектов, А. Эйнштейн раскрыл количественную связь между массой тел и энергией связи их атомов.

Объяснить указанные (и некоторые другие) открытия в рамках механической картины мира не удавалось; все более явной становилась недостаточность классико-механического понимания физической реальности. Это вызвало определённое замешательство у ряда крупных физиков.

Всё это привело к коренному пересмотру прежних устоявшихся представлений о строении материи. Рухнуло основное положение атомистического материализма о неделимости, неизменности и о неуничтожимости атома, что послужило поводом для опровержения материализма в свете новейших выводов естествознания. Так, например, известный французский физик Анри Пуанкаре 14 [7] писал о «признаках серьезного кризиса физики», о том, что перед нами – «руины» её принципов, их «всеобщий разгром», что «великий революционер радий» подорвал принцип сохранения энергии, а электронная теория свела на нет принцип сохранения массы. В результате он приходит к выводу, что все старые принципы физики разгромлены, поэтому её положения не соответствуют действительности, а являются лишь продуктами человеческого сознания.

Тезис о том, что в связи с новыми открытиями физики материя исчезла, был правомерно оспорен В.И. Лениным, защищавшим философский материализм. Характеризуя подлинный смысл выражения «материя исчезла», В.И. Ленин показывает, что исчезает не материя, а тот предел, до которого мы знали материю, что то исчезновение материи, о котором говорят некоторые ученые и философы, не имеет отношения к философскому представлению о материи, ибо нельзя смешивать философское понятие (термин) материя с естественнонаучными представлениями о материальном мире. С развитием естествознания происходит смена одного научного представления о мире (материи) другим, более глубоким и основательным. Однако такая смена конкретных научных представлений не может опровергнуть смысл и значение философского понятия (категории) «материя», которая служит для обозначения объективной реальности, данной человеку в его ощущениях и существующей независимо от них 15 [1].

Преодоление трудностей, с которыми столкнулась физика, потребовало (как всегда бывает в период революционных изменений в науке) анализа проблем не только физических, но и гносеологических. В итоге напряженных дискуссий в физике сложилось несколько школ, кардинально расходившихся в понимании путей выхода из кризисной ситуации. Некоторые из них стали ориентироваться на идеалистическое мировоззрение (хотя большинство физиков, что естественно, стояло на позициях стихийного материализма), чем попытались воспользоваться представители спиритуализма и фидеизма. Это и привело к тому, что революция в физике переросла в её кризис. «Суть кризиса современной физики, – писал Ленин, – состоит в ломке старых законов и основных принципов, в отбрасывании объективной реальности вне сознания, т.е. в замене материализма идеализмом и агностицизмом. «Материя исчезла» – так можно выразить основное и типичное по отношению ко многим частным вопросам затруднение, создавшее этот кризис» [1].

Чтобы понять, какой смысл вкладывали некоторые физики в слова «материя исчезла», нужно учесть следующее. Атомистическое мировоззрение утверждалось в естествознании долго и трудно. При этом под атомом (в духе Демокрита) понималась абсолютно неделимая (не имеюшая частей) элементарная частица. Точка зрения, согласно которой материя состоит из атомов, которые рассматривались в качестве некоей «неизменной сущности вещей», к концу XIX века разделялась большинством естествоиспытателей, в том числе и физиков. Поэтому открытия, свидетельствовавшие о сложности атомов (в частности, радиоактивности как их спонтанного распада), были истолкованы некоторыми учеными как «распад», «исчезновение» материи. На этой основе и делались выводы о крахе материализма и ориентированной на него науки.

Ленин показал, что в действительности здесь имело место не крушение материализма как такового, но крах лишь его конкретной, первоначальной формы. Ведь материя, понимаемая как некая неизменная сущность вещей – это материя без движения, категория материализма недиалектического. В этой связи Ленин отмечал: «Признание каких-либо неизменных элементов, «неизменной сущности вещей» и т.п. не есть материализм, а есть метафизический, т.е. недиалектический материализм. Материализм же диалектический рассматривает материю как материю движущуюся и поэтому «настаивает на приблизительном, относительном характере всякого научного положения о строении материи и свойствах её». Соответственно этот тип материализма не связан с конкретным содержанием физических представлений. Существенно для него лишь то, что движущаяся материя – это субстанциальная основа действительности, отражаемая человеческим сознанием. «Признание теории, – подчеркивал Ленин, – снимком, приблизительной копией с объективной реальности, – в этом и состоит материализм».

Поэтому обнаружение того, что строение материи является гораздо более сложным, чем это казалось ранее, – это отнюдь не свидетельство несостоятельности материализма. Ленин в связи с этим разъяснял: «Материя исчезает» – это значит исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор . исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, неизменными, первоначальными . и которые теперь обнаруживаются как относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Ибо единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания».

Диалектика процесса познания, отметим, была глубоко понята еще Гегелем. Он выработал, в частности, понятие относительной истины как истины ограниченной, т.е. являющейся истиной лишь в определённых пределах. Материалистическая диалектика развила эти идеи в учение об объективной истине, понимая под ней процесс приближения знания к действительности, в ходе которого осуществляется синтез того положительного, что имеется в отдельных относительных истинах. Объективная истина – это единство последних, где они присутствуют в снятом виде, дополняя и ограничивая друг друга. Классическая механика, например, истинна, если она применяется к макрообъектам с нерелятивистскими скоростями. Теоремы геометрии Эвклида верны, если речь идёт о пространстве с нулевой кривизной. И современная физика включает классическую механику, но, что важно, – с указанием границ ее применимости. Современная геометрия таким же образом включает геометрию Эвклида. И так далее.

Иначе говоря, одна из причин, породивших кризис физики – понимание некоторыми учёными относительной истины как только относительной (это гносеологический релятивизм, зародившийся и во многом преодолённый еще в античной философии). Однако, что существенно важно, «в каждой научной истине, несмотря на её относительность, есть элемент абсолютной истины».

Заканчивая рассмотрение анализа В.И. Лениным кризиса физики, обратим внимание на следующее. Его положение о том, что «единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью» иногда воспринимается как указание на то, что, согласно материалистической диалектике, материя обладает лишь указанным единственным свойством. Но это не так: речь здесь идёт лишь о том, что единственное «свойство» материи, с непризнанием которого связан философский идеализм, – это объективность. Поэтому здесь уместно ещё раз подчеркнуть недопустимость отождествления диалектико-материалистической категории «материя» с естественнонаучными представлениями о её строении и свойствах. Непонимание этого большинством учёных (стоявших в основном на позициях стихийного материализма) на рубеже ХIХ–ХХ веков и было одной из основных причин кризиса естествознания.

Рассматривая проблемы, связанные с кризисом естествознания на рубеже ХIХ–ХХ в., обратим внимание на то, что кризисные ситуации возникали в нём и раньше, заканчиваясь революционным переходом на новый, более глубокий уровень познания. Принципиальные трудности возникали всякий раз, когда наука, углубляя анализ сущности явлений, выявляла противоречие, объяснить которое существующая теория не могла. Необходимость его снятия и обуславливала интенсивную разработку новой теории, новой научной картины мира. (Диалектика, напомним, рассматривает противоречие как источник развития).

Рассматривая материю, как философскую категорию, обозначающую объективную реальность, В.И. Ленин тем самым продолжает материалистическую линию в философии. В его определении нет подведения категории «материя» под более широкое понятие, ибо такого понятия просто не существует. В этом смысле понятия «материя» и «объективная реальность» – синонимы. Материя противопоставляется сознанию, при этом подчеркивается объективность, как независимость её существования от сознания. Именно это свойство: существовать до, вне и независимо от сознания, определяет смысл н значение философско-материалистического представления о материи. Философская трактовка материи обладает признаком всеобщности и обозначает всю объективную реальность. При таком понимании материи нет и не может быть ссылок на физические свойства материи, знание о которых относительно.

Атрибуты материи: пространство, время, движение, системность

Материя, как объективная реальность характеризуется бесконечным количеством свойств. Материальные вещи и процессы конечны и бесконечны, поскольку их локализованность относительна, а их взаимная связь – абсолютна, непрерывна (внутри самих себя однородна) и прерывна (характеризуются внутренней структурой): всем материальным объектам присуща масса (будь то масса покоя для любого вещества или масса движения для полей) и энергия (потенциальная или актуализированная).

Но важнейшими её свойствами, её атрибутами 16 (сущностью), являются пространство, время и движение.

Пространство[2–4, 7]характеризуется протяженностью и структурностью материальных объектов (образований) в их соотношении с другими образованиями.

Время[2–4, 7]характеризуется длительностью и последовательностью существования материальных образований в их соотношении с другими материальными образованиями.

Принципиально важным является ответ на вопрос о том, в каком отношении пространство и время находятся к материи. По этому вопросу в философии существуют 2 точки зрения. Первую из них обычно называют субстанциональной концепцией пространства и времени. В соответствии с этой концепцией пространство и время – самостоятельные сущности, существующие наряду с материей и независимо от неё. Такое понимание пространства и времени вело к выводу о независимости их свойств от характера протекающих в них материальных процессов. Субстанциональная концепция ведет начало от Демокрита, наиболее яркое воплощение она нашла в классической физике И. Ньютона 17 . Идея абсолютного пространства и времени И. Ньютона соответствовала определённой физической картине мира, а именно его взглядам на материю как на совокупность отграниченных друг от друга атомов, обладающих неизменным объёмом, инертностью (массой) и действующих друг на друга мгновенно, либо на расстоянии, либо при соприкосновении. Пространство, по Ньютону, неизменно, неподвижно, его свойства не зависят ни от чего, в том числе и от времени, они не зависят ни от материальных тел, ни от их движения. Можно убрать из пространства все тела, но пространство останется и свойства сохранятся. Получается, что пространство – это как бы грандиозное вместилище, напоминающее перевернутый вверх дном огромный ящик, в который помещена материя. Такие же взгляды у Ньютона и на время. Он считал, что время течет одинаково во Вселенной и это течение не зависит ни от чего, – а поэтому время абсолютно, ибо оно определяет порядок следования и длительность существования материальных систем.

Все концепции пространства и времени, существовавшие в философии, можно разделить на две группы: субстанциальные и реляционные. Субстанциальныерассматривают пространство и время как особые сущности, независимые от материальных объектов. Это арена, на которой развертываются процессы, а арена может существовать и без представления на ней. Эту точку зрения разделяли И. Ньютон, Демокрит, Эпикур. Вспомните: философы-атомисты считали, что вся в мире состоит из атомов, которые движутся в пустоте (то есть некотором пространстве, существующем независимо от них). Представитель реляционнойконцепции Г.В. Лейбниц 18 [7] полемизировал с И. Ньютоном и считал, что пространство и время – это особые отношения между объектами и не могут существовать вне них.

Достижения науки говорят в пользу реляционной концепции. Теория относительности позволила уточнить философские представления. В 1905 г. А. Эйнштейн завершил работу над специальной теорией относительности и доказал, что пространственные и временные интервалы меняются при переходе от одной системы отчёта к другой. При движении со скоростью, близкой скорости света изменение пространственных и временных интервалов становится заметным. Таким образом, сходя из специальной теории относительности, можно сделать вывод, что свойства пространства и времени зависят от характера движения материи, а это свидетельствует в пользу реляционной концепции.

А в 1916 г. в общей теории относительности А. Эйнштейн показал, что взаимное расположение тяготеющих масс формирует поле тяготения. А оно, в свою очередь, определяет геометрию пространства и времени. В результате этих открытий пространство и время, материя и движение предстают как органически связанные друг с другом.

Перечислим свойства пространства и времени, вытекающие из понимания их как основных форм существования материи. Для пространства характерны такие свойства как протяженность, однородность и изотропность, трёхмерность; а для времени – длительность, одномерность, необратимость, однородность.

Свойство трёхмерности пространства говорит нам о том, что положение любого объекта мы можем определить с помощью трёх независимых величин, а одномерность времени – о том, что положение события во времени мы фиксируем с помощью одной величины. В науке существует понятие многомерное пространство. Но оно понятие является чисто математическим понятием. В реальном же физическом пространстве нам достаточно пользоваться тремя координатами.

Под однородностью пространства понимают отсутствие в нём каких-либо выделенных точек, а под изотропностью – равноправность всех возможных направлений.

Как видим, в данном случае и пространство, и время выступают как реальности, которые в определённом смысле являются высшими сущностями по отношению к материальному миру. Вторую концепцию пространства и времени называют релятивистской. Согласно этой концепции пространство и время – не самостоятельные сущности, а системы отношений, образуемые взаимодействующими материальными объектами. Соответственно свойства пространства и времени зависят от характера взаимодействия материальных систем. Релятивистская концепция ведёт своё начало от Аристотеля. Наиболее последовательно она проведена в неэвклидовой геометрии Лобачевского и Римана и в теории относительности А. Эйнштейна. Именно их теоретические положения исключили из науки понятия абсолютного пространства и абсолютного времени, обнаружив тем самым несостоятельность субстанциональной трактовки пространства и времени, как самостоятельных, независимых от материи форм бытия. Именно эти учения, особенно общая и специальная теория относительности обосновали зависимость пространства и времени, их свойство от характера движения материальных систем. Пространство и время как неразрывно связанные с материей всеобщие формы её бытия обладают целым рядом как общих, так и специфических для каждой из этих форм свойств.

Общие свойства пространства-времени: их объективность, и всеобщность. Признание данных свойств практически сразу же противопоставляет материалистическую трактовку пространства и времени их идеалистическим трактовкам. Ведь согласно идеалистическим учениям пространство и время – это порождение сознания человека, а потому они объективно не существуют. Основными свойствами пространства являются: протяженность, однородность, изотропность (равноправность всех возможных направлений), трёхмерность, и специфические свойства времени: длительность, однородность (равноправие всех моментов), одномерность, необратимость.

Свойства пространства и времени проявляются всякий раз особым образом в микромире, макромире и Мегамире, в живой природе и в социальной действительности.

Объективная непрерывность пространства и времени, и их прерывность обусловливают движениематерии, которое является основным способом её существования. Движение материи – абсолютно, её покой – относителен.

Следует помнить, что движение материи это не только механическое перемещение тел в пространстве, но и любые взаимодействия, изменение состояний объектов(взаимное превращение элементарных частиц, расширение Метагалактики. ). Принято выделять два основных типа движения. Первый – движение с сохранением качеств предмета. Например, в цветке растения постоянно происходит движение молекул, его лепестки раскрываются, а затем начинают увядать, но некоторое время он остаётся цветком. Второй тип движения – с изменением качественного состояния предмета. Предмет может разрушаться, распадаться на составляющие его элементы, а также превращаться в новый предмет (цветок превращается в плод). Одним из видов движения является развитие – это направленные, необратимые качественные изменения системы.О роли причинности в развитии спорили представители детерминизма и индетерминизма. В 20 веке динамическая концепция причинности, характерная для классической науки, была дополнена вероятностной. И сегодня, развитие трактуется философами как нелинейный, вероятностный и необратимый процесс, характеризующийся относительной непредсказуемостью результата.Оно может быть как не выходящим за рамки соответствующего вида материи (уровня её организации), так и с переходом на новый уровень организации материи (например, формирование атомов из элементарных частиц – это развитие с переходом с субэлементарного уровня на элементарный).

При этом следует иметь в виду, что в философии движение понимается как всякое изменение вещей и процессов. Обозначив изменение во времени пространственных характеристик вещей и процессов (их местоположение и объём) понятием «перемещение», а изменчивость их качественной определённости как результат их существования во времени условным термином «изменение», приходим к следующему выводу. Движение в самом широком его понимании представляет собой единство моментов перемещения вещей и процессов и их изменения. Едущая машина перемещается в пространстве, «старая» книга на полке «стареет», изредка «перемещаясь».

Именно такой смысл вкладывают в термин «движение», когда говорят, что материя не может существовать без движения. Существенным дополнением к этому принципу является утверждение о том, что, в свою очередь, движение не может существовать без материального носителя (вещества или поля). Утверждение, будто движение существует без материи с точки зрения философов-материалистов столь же абсурдно, как и умозаключение о существовании материи без движения.

В неразрывном единстве материи и движения материя исходна, а движение – производно. Оно как бы подчинено материи. Противоположную материализму позицию занимает энергетизм, выдвинутой немецким учёным В. Оствальдом 19 . В своей теории В. Оствальд пытался свести материю и движение к энергии (отсюда и произошло название теории энергетизма). Как известно, энергия – это физическая мера движения. В. Оствальд же объявляет энергией всё, что существует в мире. Следовательно, и материя, и сознание, и познание – всё это энергия, а следовательно материя и сознание являются производными от энергии и движения. Современная форма энергетизма (неоэнергетизм) связана с попытками доказательства – процесса превращения материи в энергию на основе известного закона соотношения массы и энергии А. Эйнштейна

(здесь Е – энергия, m – масса, с – скорость света в вакууме). Однако эти попытки оказались несостоятельными, как в физическом, так и в философском отношении.

С физической точки зрения эта формула отражает пропорциональность взаимосвязи массы вещества и энергии её межатомных связей и коэффициентом этой пропорциональности является квадрат скорости света в вакууме. С философской же точки зрения она лишь подтверждает, что вещи, имеющие массу покоя, объективно существуют. Более того, они находятся в связи со столь же объективно существующими полями, не имеющими массы покоя (электрическими, магнитными, лептонными, микролептонными и т.п.). И, наконец, эта формула, подтверждает принципиальное положение материалистической философии о возможности превращения всего во всё, в том числе и вещества в поле. Движение обладает целым рядом важнейших свойств.

Во-первых, движению свойственна объективность, т.е. независимость его существования от сознания человека. Иными словами, материя сама по себе имеет причину своих изменений. Отсюда следует положение и о бесконечности взаимопревращений материи.

Во-вторых, движению свойственна всеобщность. Это означает, что любые явления в мире подвержены движению как способу существования материи (нет объектов лишённых движения). Это означает также и то, что само содержание материальных объектов во всех своих моментах в отношениях определяется движением, выражает его конкретные формы (и проявления).

В-третьих, движению свойственны несотворимость и неуничтожимость. Последовательный философский материализм отвергает какое-либо рассуждение о начале или конце движения. Известно, например, что И. Ньютон допускал возможность божественного толчка, а немецкий философ Е. Дюринг считал, что движение возникает из покоя через так называемый мост постепенности. В явной или не явной форме в данном случае проводится мысль о некоем начале (исходе) движения. Такая позиция критикуется материалистами. Последовательно это защищает диалектический материализм. Утверждая принцип самодвижения материи, диалектики-материалисты одновременно раскрывают и его механизм. По их мнению (а оно подтверждается опытом человечества и данными естественных наук) движение есть результат борьбы объективно существующих противоположностей. Это, например, действие и противодействие в механическом движении, более высокая и более низкая температура (энергия) – в тепловом движении, положительный и отрицательный заряд – в электричестве, полярные интересы людей и их различных объединений – в общественном развитии и т.п.

В-четвертых, движению свойственна абсолютность. Признавая всеобщий характер движения, философский материализм не отвергает существования в мире устойчивости, покоя. Однако последовательный философский материализм подчеркивает относительный характер таких состояний материальных объектов. Это означает, что абсолютная природа движения реализуется всегда только в определённых, локально и исторически ограниченных, зависимых от конкретных условий, переходящих и, в этом смысле, относительных его видах. Именно поэтому можно сказать, что всякий покой (или устойчивость) – это момент движения, поскольку он преходящ, временен, относителен. Покой – это как бы движение в равновесии, поскольку покой включен в совокупное движение, и он снимается этим абсолютным движением. Следовательно, о покое как некотором равновесии, моменте движения можно говорить лишь по отношению к определённой точке отсчёта. Так, например, можно видеть, что любой возраст человека, (допустим 18 лет) – это фиксированный момент в его постоянном изменении, движении, связан с определённой устойчивостью, покоем временного состояния некоторых свойств его натуры по сравнению, скажем, с 17-летием и 19-летием.

Многообразные конкретные проявления движения могут быть соотнесены с определёнными материальными носителями. Это даёт возможность построения разных классификаций форм движения материи. Форма движения материи связана с определённым материальным носителем, имеет определённую область распространения и свои определенные законы. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» отмечал наличие пяти основных форм движения материи.

1. Механическое движение, связанное с перемещением тел в пространстве.

2. Физическое (по существу тепловое) движение, как движение молекул.

3. Химическое движение – движение атомов внутри молекул.

4. Органическое или биологическое движение, связанное с развитием белковой формы жизни.

5. Социальное движение (все изменения в обществе).

Эта классификация к настоящему времени устарела. В частности, сейчас неправомерно физическое движение сводить только к тепловому. Поэтому современная классификация форм движения материи включает:

• электромагнитное движение, определяемое как взаимодействие заряженных частиц;

• гравитационную форму движения;

• сильное (ядерное) взаимодействие;

• слабое взаимодействие (поглощение и излучение нейтрона);

• химическую форму движения (процесс и результат взаимодействия молекул и атомов);

• геологическую форму движения материи (связанную с изменением в геосистемах – материках, слоях земной коры и т.д.);

• биологическую форму движения (обмен веществ, процессы, происходящие на клеточном уровне, наследственность и т.д.;

• социальную форму движения (процессы, происходящие в обществе).

Очевидно, что развитие науки и дальше будет постоянно вносить свои коррективы и в эту классификацию форм движения материи. Однако, представляется, что в обозримом будущем она будет осуществляться исходя из принципов, сформулированных Ф. Энгельсом. Прежде всего, не утратит своего значения принцип развития применительно к анализу форм движения материи. Он позволяет систематизировать их в соответствии с реальными процессами эволюции материальных систем в направлении от простого к сложному, от низшего к высшему, от простейших процессов механического перемещения до процессов, происходящих в человеческом обществе. По-прежнему важную роль играет принцип связи каждой формы движения с определённым материальным носителем или, точнее, с набором определённых материальных носителей. Остаётся актуальным принцип генетической и структурной обусловленности высших форм движения материи низшими. Ведь всякая высшая форма движения возникает на основе низшей, включает её в себя в снятом виде. Это по-существу означает, что структуры, специфичные для высшей формы движения, могут быть познаны только на основе анализа структур низших форм.

И, наоборот, сущность формы движения низшего порядка может быть познана только на основе знания содержания высшей по отношению к ней формы движения материи.

С принципом генетической обусловленности тесно связан принцип несводимости высших форм движения к низшим и неправомерности переноса (экстраполяции) свойств высших форм движения материи на низшие. Это принцип качественной специфики всякой формы движения. В высшей форме движения низшие его формы представлены не в «чистом», а в синтезированном («снятом») виде. «Механическое» движение руки человека – это результат сложения сложных процессов и собственно механического, и биологического, и химического, и т.д. Поэтому всякая попытка создать чисто механический аналог руки человека абсурдна.

Абсурден и перенос животного мира на общество, даже если на первый взгляд, кажется, что в нём господствует «закон джунглей».

Конечно же, жестокость человеческая может быть несравненно больше жестокости хищников. И все же хищникам неизвестны такие человеческие чувства, как любовь, участие и сострадание.

С другой стороны, абсолютно безосновательными являются попытки отыскания в низших формах движения материи элементы его высших форм. Мыслящий булыжник – это нонсенс. Однако, это – крайний, так сказать случай, гипербола. Менее смешной выглядела попытка одного из крупных советских учёных-биологов, который пытался создать обезьянам «человеческие» условия, рассчитывая через сотню-другую лет обнаружить в их потомстве антропоида (первобытного человека).

Наконец, нельзя включить и еще один очень важный принцип, лежащий в основании классификации форм движения материи – принцип связи каждой из них с определённой наукой. Этот принцип позволяет связать проблему классификации форм движения с проблемой классификации наук. Принципы классификации форм движения материи позволяют отнестись к редукционному механицизму, сущность которого заключается в сведении закономерностей высших форм движения к закономерностям: низших форм социальных к биологическим, биологических к физико-химическим и т.п.

Принципы классификаций форм движения материи позволяют критически отнестись и к витализму(от лат. «вита» – жизнь) – философскому течению, абсолютизирующему специфику биологической формы движения и объясняющему специфичность всего живого наличием некоей особой «жизненной силы».

Важнейшим свойством материи и материальных образований является их системная организация.

Система(от греческого – целое, составленное из частей) – это комплекс взаимодействующих элементов, или, что одно и то же: отграниченное множество взаимодействующих элементов. Практически любой, материальный и идеальный объект можно представить как систему; для этого необходимо выделить в нём его элементы (элемент есть далее неразложимый компонент системы при данном способе её рассмотрения), выявить структуру объёма (совокупность устойчивых отношений и связей между элементами) и зафиксировать его характеристику единого в своей основе образования. При таком подходе обнаруживается, что все системы делятся на целостные и суммарные. Целостная система – это такая, в которой все её элементы не могут существовать изолированно друг от друга. Утрата или изъятие хотя бы одного её элемента приводит к разрушению системы в целом. Целостными системами являются, например, Солнечная система, молекулы воды (Н2О), поваренной соли (NаСl), симбиозы в органической природе, производственная кооперация в экономической сфере общественной жизни и т.п.

Отличительной особенностью целостной системы является несводимость её качества к простой сумме качеств составляющих её элементов.

Суммативные системы – это системы, качество которых равно сумме свойств, составляющих её элементов, взятых изолированно друг от друга. Во всех суммативных системах, составляющие её части могут существовать сами по себе автономно. Примером таких систем могут быть куча камней, скопление машин на улице, толпа людей. Понятно, что об этих совокупностях нельзя сказать, что они бессистемны, хотя их системность выражена слабо и близка к нулю, поскольку её элементы обладают значительной независимостью по отношению друг к другу и к самой системе, да и связь этих элементов зачастую носит случайный характер. Системный подход или, системное исследование материальных объектов предполагает не только установление способов описания отношений и связей (структуры) этого множества, элементов, но, что особенно важно, выделение тех из них, которые являются системообразующими, т.е. обеспечивают обособленное функционирование и развитие системы. Системный подход к материальным образованиям предполагает возможность понимания рассматриваемой системы более высокого уровня. Для системы обычно характерна иерархичность строения – последовательное включение системы более низкого уровня в систему более высокого уровня. Значит, отношения и связи в системе при определённом её представлении сами могут рассматриваться как её элементы, подчиняющиеся соответствующей иерархии. Это позволяет строить различные, не совпадающие между собой, последовательности включения систем друг в друга, описывающие исследуемый материальный объект с разных сторон.

В современной науке широко используется метод структурного анализа, при котором учитывается системность исследуемых объектов. Ведь структурность – это внутренняя расчленённость материального бытия, способ существования материи. Структурные уровни материи образованы из определённого множества объектов какого-либо вида и характеризуются особым способом взаимодействия между составляющими их элементами. Применительно к трём основным сферам объективной действительности эти уровни выглядят следующим образом:

Неорганическая природа, Живая природа, Общество

1. Субмикроэлементарный Биологический макромолекулярный Индивид

Источник