- Построение перспективы «методом архитекторов».

- Построение перспективы методом архитекторов с двумя точками схода

- Построение перспективы здания (конспекты лекций)

- Оглавление

- 1 Основные понятия и определения

- 2 Построение перспективы по двум точкам схода

- В практике построения перспектив наибольшее распространение получил способ архитекторов.

Построение перспективы «методом архитекторов».

В основе «метода архитекторов» лежит построение перспективы заданного объекта по плану и фасаду с учётом положения точки зрения. В этом построении используют «способа канонического сечения» (план) и точки схода доминирующих направлений объекта (одна или две).

Положение вертикальных рёбер объекта определяют, проведя проектирующие лучи из точки стояния в точки вертикальных рёбер плана. Затем их переносят на картинув соответствующем масштабе. Высоты определяют с помощью перспективных масштабов высот, путём их приближения до совпадения с картиной, где ребро будет отображаться в натуральную величину перспективного масштаба.

Перспективное изображение зависит от положения картинной плоскости, точки зрения и высоты горизонта.

На плане картинную плоскость задают её основанием как проецирующую плоскость. Положение картинной плоскостина плане объекта выбирают так, чтобы перспектива верно отражала пропорции изображаемого объекта. Её лучше всего проводить через угол заданного объекта под углом 25 0 — 40 0

Точка зрения задаётся на чертеже объекта. В начале определяем положение главного луча зрения и отмечаем главную точку схода картины Р – место пересечения главного луча с картинной плоскостью. Как правило, главныйлуч зрения проходит через середину объекта. Для нахождения тоски Р из крайних точек объекта накартинную плоскостьопускают два перпендикуляра и расстояние между ними делит пополам и отмечает центральную точку схода Р. Из неё проводят центральный луч зрения под прямым углом к картинной плоскости.

Затем определяют расстояние от точкизрения до объекта. Необходимо чтобы объект полностью попадал в поле (конус) ясного зрения. Оптимальный угол зрения должен быть равен 28 0 — 30 0 . Для нахождения точки зрения S можно взять треугольник с одним из углов в 30 0 и, положив его вершину на главный луч зрения, двигать треугольник по лучу до тех пор, пока крайние грани ни совпадут с крайними точками объекта. Вершина отметит положение точки зренияS.

Положение точкиSможно найти графическим способом. На основании картинной плоскостипроизвольно отмечаем точкуР0 и восстанавливаем из нё перпендикуляр. Слева и справа от точкиР0на произвольно заданном одинаковом расстоянии на основании картинной плоскости откладываем точки А0 и В0. Три – четыре длинны отрезка А0В0 откладываем на перпендикуляре от точкиР0. Отмечаем точку S0. Соединяем точкуS0 с точкамиА0 и В0 . Из крайних точек объекта проводим прямые параллельные S0А0и S0В0. Их пересечение определяет точку зрения S.

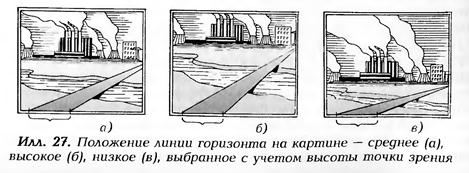

Высоту горизонта принимают исходя из размеров объекта и назначения перспективы. Если горизонт высокий, то построение плана в перспективе упрощается.

На основании картины определяем точки f1 и f2.Для их нахождения из точки зренияпроводим две прямые параллельно доминирующим направляющим сторон плана объекта (горизонтальные и вертикальные). Эти прямые, пересекаясь с основаниемкартинной плоскости, отмечают искомые точкиf1 и f2.

Построение перспективы «методом архитекторов» (1).

Переходим к построению перспективы объекта с двумя точками схода. На плане из точки зренияSпроводим прямые ко всем видимым вершинам объекта и отмечаем их пересечение с основанием картины 10,20,30. Ребро 11 совпадает с картиной и остается без изменений (проектируется в натуральную величину). Справа от чертежа или на отдельном листе бумаги проводим основание картинной плоскости и отмечаем на ней точку схода Р. Задаём положение линии горизонта. На неё с основания картинной плоскости переносят, с помощью вертикальных линий, главную точку схода Р, точки схода F1иF2 и точки 10,20,30.… Из точки 11 проводим прямые в точки сходаF1иF2 , которые в пересечении с вертикалями, проведёнными из вершин объекта, дают перспективу рёбер 2,3,5.

Построение перспективы «методом архитекторов» (2).

Из точек 2 и 5проводим прямые линии в F2,из точки 3 в F1 и заканчиваем построение перспективы плана объекта.

Для построения высот объекта, в рассматриваемом примере, можно использовать ребро 1. На нём откладывают натуральные величины и из этих отметок проводят прямые в точку F1.Пересекая рёбра 2 и 5, они отмечают искомые высоты.. Используя точку схода F2,достраиваем перспективу объекта.

Источник

Построение перспективы методом архитекторов с двумя точками схода

Перспектива плоскости.

Плоскости в перспективе изображается перспективами точек и прямых, принадлежащих этой плоскости.

Для плоскости, как и для прямой, существует понятие картинного следа и линии схода.

На практике для построения картинного следа и линии схода плоскости необходимо построить картинные следы 2-х прямых, лежащих в плоскости и их точки схода.

Линия схода плоскости и её картинный след параллельны между собой, поэтому имеют точку схода.

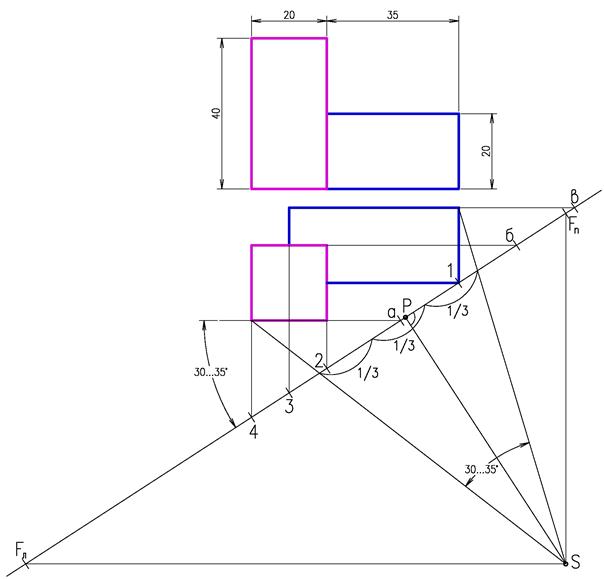

Рассмотрим пример построения перспективы схематизированного здания состоящего из двух объемов (рисунок 1.6). При построении перспективы необходимо учитывать общие рекомендации, чтобы предупредить особо неудачные случаи композиции или резкие искажения изображения. Основной из них является выбор точки зрения. Выбор точки зрения включает три взаимосвязанных элемента:

а) положение главного луча, т.е картины;

б) расстояние точки зрения (или угол зрения);

в) положение горизонта.

При построении отдельного здания плоскость картины обычно проводят под углом 30…35º к фасаду. Желательно провести картину через какой-либо угол сооружения.

Главный луч должен быть, перпендикулярен картине и являться биссектрисой угла зрения или иметь положение близкое к биссектрисе. Угол зрения принимается в пределах 30…35º, но не более 40º. Для объектов, имеющих развитие в горизонтальной плоскости, точка зрения выбирается по углу в плане, а для объектов, имеющих развитие в вертикальной плоскости – по углу в вертикальной плоскости. В любом случае главная точка картины должна находиться в средней трети изображения перспективы.

Положение горизонта также подчиняется рекомендованному углу зрения в вертикальной плоскости, т.е. луч не должен выходить из средней трети этого угла.

Окончательно композиция устанавливается только путем выполнения нескольких предварительных эскизов и выбора наиболее удачного из них.

|

После выбора точки зрения определяем положение точек схода. Для вертикальных прямых – Fn, для горизонтальных – Fл. Далее определяем картинные следы прямых. Для удобства построения перспективы картинные следы вертикальных прямых обозначаем цифрами, горизонтальных – буквами русского алфавита.

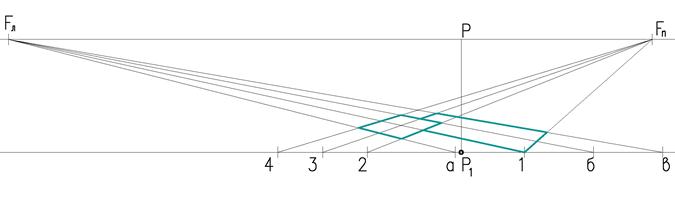

Перспективу обычно строят в масштабе увеличения, т.к. в натуральном масштабе изображение получается мелким. Для построения перспективы проводим линию основания картины К1 и линию горизонта h-h (рисунок 1.7). На линии горизонта отмечаем положение точек схода Fл, Fn и главной точки Р. На основании картины определяем положение основания главной точки Р1.

|

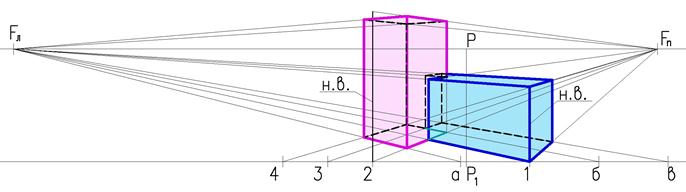

Далее приступаем к построению перспективы плана. Для этого на основании картины отмечаем положение картинных следов прямых плана от т.Р1. Соединяем полученные точки с соответствующими точками схода и наводим план.

После построения перспективы плана строим высоты (рисунок 1.8). Угол 1 лежит на картине, поэтому проецируется в натуральную величину. Из полученной точки направляем линии также в соответствующие точки схода Fл, Fn. Для построения высоты второго объема натуральную величину высоты откладываем в картинном следе 2 и из полученной точки проводим прямую в точку схода Fn. Таким образом, строим правую боковую стену, а затем используя левую точку схода Fл переднюю стену и достраиваем весь объем. Последним этапом строим линию пересечения двух объемов, определяем видимость.

|

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Построение перспективы здания (конспекты лекций)

Конспекты лекций разработаны с учетом требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура

Разработчик преподаватель КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» О.В. Лукьянова

| Сайт: | ПЛАТФОРМА ONLINE ОБУЧЕНИЯ ЦРПО |

| Курс: | Площадка для творческих работ групы 5 потока (весна 2020) |

| Книга: | Построение перспективы здания (конспекты лекций) |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | четверг, 18 Ноябрь 2021, 08:03 |

Оглавление

1 Основные понятия и определения

Перспективой называется изображение, построение которого основано на методе центрального проецирования. Слово «перспектива» в переводе с латинского означает «видеть насквозь», «правильно видеть». Главными преимуществами перспективы являются следующие:

1. Большая наглядность изображения. Перспектива предмета создает впечатление очень близкое тому, которое получается при непосредственном рассматривании предмета. Это объясняется тем, что в перспективе параллельные линии изображаются сходящимися, и в натуре мы их видим также сходящимися; одинаковые отрезки и в перспективе и в натуре изображаются тем меньше, чем дальше удалены они от зрителя, и т.д. Поэтому изображения в перспективе обладают наибольшей наглядностью.

2. Проекции располагаются на одной плоскости.

К недостаткам перспективы относятся сложность построений и ограниченная возможность измерений из-за наличия перспективных искажений угловых и линейных размеров.

Перспектива имеет широкую область применения. Перспективные изображения в архитектурной практике используются для оценки эстетических достоинств объектов на стадии проектирования. Такие изображения позволяют как бы «увидеть» будущее сооружение задолго до его возведения и внести необходимые коррективы в ортогональные чертежи (фасады и планы), поэтому важно, чтобы зрительное суждение, возникающее при рассматривании самих сооружений в натуре, было предельно близким к зрительному суждению, вызванному их перспективными изображениями. В зависимости от того, на какую поверхность строят перспективу, различают следующие виды перспектив: линейную – изображение на плоскости; панорамную – изображение на внутренней поверхности цилиндра; купольную – изображение на внутренней поверхности шара. Существуют и другие виды перспективы. Перспектива предмета складывается из перспективы отдельных его точек; перспектива каждой точки строится, как точка пересечения 7 проецирующего луча с картинной плоскостью. С этой точки зрения существует единый метод построения перспективы (метод центрального проецирования), сводящийся к построению следов лучей (т.е. центральных проекций точек).

Графические приемы построения этих следов, так называемые «методы построения перспективы», весьма разнообразны. Основными из них являются:

1. Метод прямоугольных координат (метод Дезарга);

2. Метод косоугольных координат; 3. Метод архитекторов;

4. Метод перспективного эпюра;

5. Метод перспективной сетки;

6. Метод точек схода и точек измерений для доминирующих линий.

Кроме того, совместно с перечисленными «методами» часто применяются вспомогательные: ─ применение делительных масштабов; ─ опускание или поднимание предметной плоскости и применение «боковой стены» (метод Андреа Поццо). Получение перспективного изображения можно представить следующим образом,( рисунок 1.) Если пучок лучей, идущих от глаза наблюдателя по направлению к предмету АВСDE, пересечь плоскостью К, то полученное сечение А′В′С′D′E′ будет перспективным изображением предмета.

На рисунке 2 изображены точка А пространства, А1 – ее ортогональная проекция на плоскость П1 и основные элементы перспективы: 1. S – точка зрения (центр проекций) и S1 – ее горизонтальная проекция; 2. П1 — предметная плоскость, т. е. горизонтальная плоскость, на которой располагается изображаемый предмет; 3. К – плоскость картины, перпендикулярная к П1 и служащая плоскостью проекций; 4. КК – основание картины – линия пересечения плоскостей К и П1; 5. h – линия горизонта (h // КК). Расстояние между h и КК равно H – высоте точки зрения над плоскостью П1; 6. SP – главный луч, перпендикулярный к плоскости К. Его длина Д называется главным расстоянием (SP=S1 P1 =Д ); 7. Р – главная точка картины – точка пересечения главного луча с плоскостью К , Р1 – ее основание; 8. Пространство, находящееся за плоскостью К называется предметным, находящееся между плоскостью К и точкой зрения S – промежуточным и за точкой S – мнимым. Для построения в пространстве перспективы точки А проецирующий луч s необходимо заключить в горизонтально-проецирующую плоскость Q. Горизонтальным следом Q1 этой плоскости будет прямая s1 , соединяющая горизонтальные проекции точек S и А. Плоскость Q пересечет плоскость К по прямой, перпендикулярной к П1 и проходящей через точку 1. Точка пересечения этой прямой с лучом s является искомой перспективой точки А (А Ι ). Но перспектива А Ι не определяет положения точки А в пространстве, так как на одном и том же проецирующем луче s можно взять сколько угодно точек. Для того чтобы в перспективе задание точки А пространства было определенным, необходимо построить вторичную проекцию А Ι 1, являющуюся перспективой горизонтальной проекции А1 этой точки. Искомой вторичной проекцией А Ι 1 будет точка пересечения проецирующего луча S А1 с прямой 1 АΙ . При перемещении точки А вдоль

проецирующего луча s точка А1, луч S А1 и точка А 1 также изменят свое положение.

2 Построение перспективы по двум точкам схода

В практике построения перспектив наибольшее распространение получил способ архитекторов.

Этот способ применяется при построении перспективных изображений различных сооружений, которые в плане имеют два доминирующих направления линий (например, здания, мосты, путепроводы).

Использование двух точек схода перспектив параллельных горизонтальных прямых объекта доминирующих направлений обеспечивает большую графическую точность и простоту построения перспективного изображения.

Двухточечная перспектива

Вам необходимо принять обдуманное решение о расположении линии горизонта и точек схода , а дальше всё получится «автоматически»: скаты кровли, доски обшивки, ворота, окна, двери и т. п. займут правильные места по законам линейной перспективы.

Перспектива с двумя точками схода

Принципы построения перспективы с одной точкой схода применимы только тогда, когда на предмет смотрят фронтально и он располагается на уровне глаз. В большинстве же случаев существуют не одна, а две точки схода. В таких ситуациях нужно использовать правила перспективы с двумя точками схода. На рисунке 2,1 в перспективе с двумя точками схода изображена коробка в трех положениях — на уровне глаз, выше и ниже этого уровня. Обратите внимание, как все горизонтальные линии сходятся в двух точках. На примере эскиза сарая (рисунок 2.2) видно, как тому же правилу подчиняются линии, продолжающие стены сарая. Поскольку сарай виден спереди, горизонт находится близко к центру картины; голова фигуры человека размещена на линии горизонта.

Рисунок 2.1.

Рисунок 2.2.

Если смотреть прямо на предмет, то линия горизонта будет расположена в пространстве картины.

Если смотреть на предмет снизу, как на рисунке 2.3, линия горизонта будет располагаться в самом низу картины или даже за ее пределами. Обе точки схода по-прежнему находятся на горизонте, и все линии должны сходиться в них так, как показано. Именно правильный угол наклона сторон изображенного предмета делает всю композицию выглядящей реалистически.

Рисунок 2.3.

Если на предмет смотрят снизу, то линия горизонта расположена в нижней части картины или еще ниже.

Ваши рисунки значительно улучшатся, если вы при обдумывании композиции потратите некоторое время на то, чтобы наметить точки схода и с помощью линейки связать стороны предмета с нужной точкой.

Если одна или обе точки схода помещены слишком близко к предмету, изображение получится искаженным даже тогда, когда все остальное сделано в точном соответствии с правилами. На рисунке 2.4 А правая точка схода расположена слишком близко к сараю. Рисунок 2.4 Б показывает, как улучшился эскиз, когда правая точка схода была перенесена правее.

Рисунок 2.4.

Если тонки схода находятся слишком близко к предмету, изображение получается искаженным. На рисунке А правая точка схода размещена слишком близко к сараю. На рисунке Б она передвинута правее, и сарай выглядит более естественным.

Рисунок 2,5 Принцип построение чертежа перспективы объекта способом архитекторов.

Источник