Аппаратурная схема резервуарного способа

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ

Резервуарный способ производства сметаны

Технологический процесс производства сметаны резервуарным способом состоит из следующих технологических операций: приемки и сепарирования молока, нормализации сливок, пастеризации, гомогенизации и охлаждения сливок, заквашивания и сквашивания сливок, перемешивания сквашенных сливок, фасовки, охлаждения и созревания сметаны.

Принятое молоко сепарируется при 40—45 °С. Полученные сливки нормализуются цельным или обезжиренным молоком.

Нормализованные сливки пастеризуются при 85—90 °С с выдержкой от 15 с до 10 мин или при 90—96 °С с выдержкой от 20 с до 5 мин в зависимости от вида сметаны.

Пастеризованные сливки охлаждаются до 60—70 °С и направляются на гомогенизацию. В зависимости от массовой доли жира в сметане гомогенизацию проводят при следующих давлениях:

В производстве сметаны с массовой долей жира 15, 20 и 30 % допускается осуществлять гомогенизацию сливок при температуре 50—70 °С до пастеризации. В производстве ацидофильной сметаны гомогенизацию проводят при температуре 26—30 °С и давлении 15—20 МПа после подсквашивания сливок.

В гомогенизированных сливках увеличивается поверхность жировой фазы. При этом вновь образовавшиеся оболочки жировых шариков дополнительно связывают свободную воду. Белковые вещества оболочек жировых шариков участвуют в структурообразовании при сквашивании сливок. Гомогенизация улучшает условия кристаллизации молочного жира при созревании сметаны, что способствует формированию густой консистенции сметаны.

Сливки охлаждаются до температур заквашивания 20—26 °С (для диетической сметаны и сметаны 15%-ной жирности до 28— .42 °С, а для ацидофильной до 40—44 °С).

Сливки заквашиваются закваской в количестве 1—5 % (для ацидофильной сметаны 5—7 % массы сливок). Для сметаны 20%-ной и 30%-ной жирности используют закваску, приготовленную на чистых культурах мезофильных молочнокислых стрептококков, для сметаны диетической и 15%-ной жирности — на чистых культурах мезофильных и термофильных молочнокислых стрептококков, а для ацидофильной — на чистых культурах ацидофильной палочки и ароматобразующего стрептококка. Для заквашивания сливок используют также бактериальный концентрат.

В производстве сметаны 15%)-ной жирности для получения более плотного сгустка допускается вносить в сливки ферментный препарат.

Сквашивание сливок проводят до образования сгустка и достижения кислотности 68—75 °Т (диетическая сметана), 55—75 (сметана 15%-ной жирности), 65—80 (сметана 20%-ной жирности) и 55—70 °Т (сметана 30%-ной жирности). Длительность процесса сквашивания составляет 6—16 ч в зависимости от вида сметаны.

При сквашивании, охлаждении и созревании происходят основные процессы структурообразования сметаны, формирующие консистенцию готового продукта. При сквашивании сливок происходит совместная кислотная коагуляция казеина и сывороточных белков. Некоторые сывороточные белки, денатурированные в процессе пастеризации, образуют комплексы с казеином. При этом улучшаются гидратационные свойства казеина, который лучше связывает воду в период сквашивания, что обеспечивает плотную консистенцию продукта, хорошо удерживающую сыворотку. Кроме того, при сквашивании происходят частичное отвердевание жира в жировых шариках и некоторая потеря отрицательного заряда на их поверхности в результате повышения кислотности сливок, образуются скопления жировых шариков, участвующие в формировании структуры продукта.

По окончании сквашивания сливки перемешиваются в течение

3—15 мин и направляются на фасовку самотеком или насосами. Допускается охлаждение сквашенных сливок в резервуаре до температуры не ниже 18—20 °С во избежание излишнего нарастания кислотности.

Сметану выпускают в мелкой упаковке (стеклянной таре, стаканчиках и коробочках из полимерных материалов или картонных с полимерным покрытием) массой по 0,05—0,5 кг. Для крупной фасовки сметаны используют алюминиевые бидоны вместимостью 10 кг, металлические фляги — до 35 кг и деревянные бочки — 50 кг.

После фасовки сметану направляют на охлаждение и физическое созревание. Сметана охлаждается до температуры не выше 8 °С в холодильных камерах с температурой воздуха 0—8 °С. Одновременно с охлаждением продукта происходит его созревание. Продолжительность охлаждения и созревания сметаны в крупной таре 12—48 ч, а в мелкой — 6—12 ч. Созревание проводят для того, чтобы сметана приобрела плотную консистенцию. Это проис-ходит в основном вследствие отвердевания глицеридов молочного* жира и некоторых компонентов оболочек жировых шариков. Степень отвердевания глицеридов зависит от температуры охлаждения и длительности выдержки: с понижением температуры количество-отвердевшего молочного жира в сметане увеличивается. При 2— 8 °С оно составляет 35—50 %.

После созревания продукт готов к реализации.

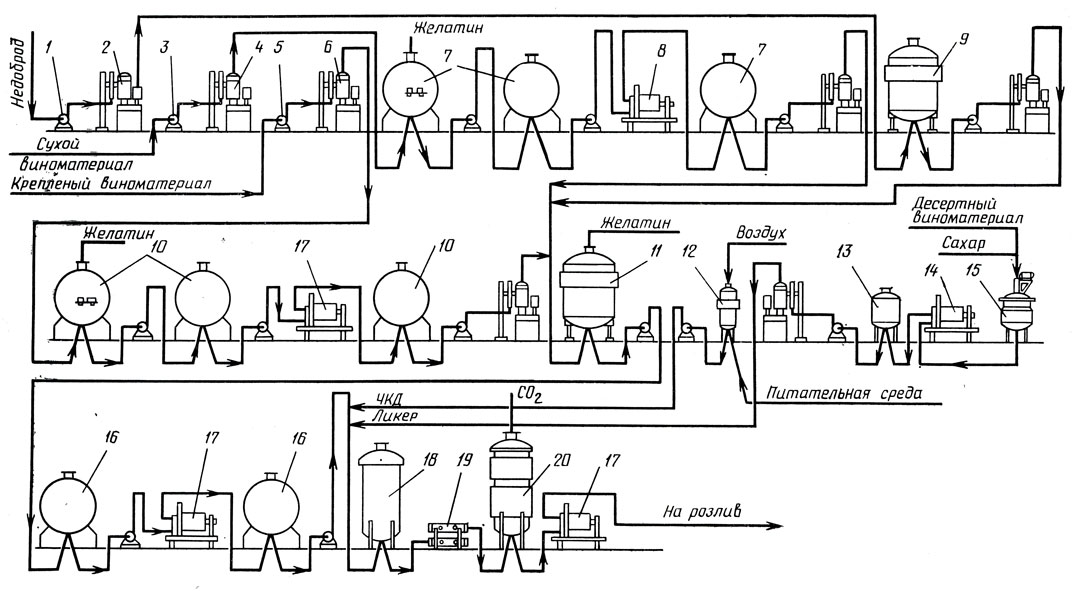

Технологический процесс производства сметаны разервуарным: способом осуществляется на линии (рис. 61). Полученные сливки направляются в емкость, в которой проводят нормализацию цельным или обезжиренным молоком. Затем сливки пастеризуются на пластинчатой пастеризационно-охладительной установке для сливок или на трубчатой пастеризационной установке и направляются на гомогенизацию, которая осуществляется в гомогенизаторах клапанного типа. Пастеризованные сливки выдерживаются в выдерживателе, охлаждаются на пастеризационно-охладительной установке, направляются на сквашивание.

Для сквашивания сливок используют емкости для выработки кисломолочных продуктов.

Для подачи сквашенных сливок на фасовку предназначены поршневые, мембранные, винтовые, ротационные и шестеренные насосы.

Фасовка сквашенных сливок осуществляется на автоматах и полуавтоматах, рассчитанных на дозировку вязких молочных продуктов.

Рис. 61. Схема технологической линии производства сметаны резервуарным способом:

1 — емкость для сливок; 2 — насос; 3 — уравнительный бак; 4 — пластинчатая пастеризационно-охладительная установка; 5 — гомогенизатор; 6 — выдерживатель; 7 емкость для: мыработки кисломолочных продуктов; 8 — автомат для фасовки

Источник

Аппаратурная схема резервуарного способа

17.3. Резервуарный способ производства Цимлянского игристого

При производстве Цимлянского игристого резервуарным способом используют бродильную смесь, состоящую из купажа виноматериалов, ликера и дрожжевой разводки. В состав купажа включают сухие, крепленые виноматериалы и не менее 30% недобродов. Обработку виноматериалов и купажа проводят, как описано выше (см. п. 17.2). Оптимальное соотношение сортовых виноматериалов в бродильной смеси следующее (в%): Цимлянский черный — 33-35, Плечистик — 33-70, Красностоп золотовский 20-50, Цимладар и Буланый — до 10 [57]. Готовят Цимлянское игристое по схеме, приведенной на рис. 42. При подготовке виноматериалов к шампанизации сухие обработанные виноматериалы смешивают с дрожжевой разводкой, смесь с 4 млн./мл клеток дрожжей охлаждают в теплообменнике до -2°С, выдерживают 1 сут и фильтруют. Для удаления кислорода виноматериалы пропускают через резервуары с насадкой с высокой концентрацией дрожжей. При обработке вина с дрожжами холодом повышается выход ферментов из дрожжей, улучшаются вкус и букет Цимлянского игристого [57]. Положительно влияет на качество готового вина и тепловая обработка с дрожжами при 40 °С.

Рис. 42. Аппаратурно-технологическая схема производства Цимлянского игристого резервуарным способом: 1, 3, 5 — насосы; 2, 4, 6 — счетчики: 7 — цистерны для приемки и обработки сухих виноматериалов; 8, 14, 17 — фильтры; 9 — резервуар для приемки и обработки недобродов; 10 — цистерны для приемки и обработки крепленых виноматериалов; 11 — резервуар для купажа; 12 — резервуар для дрожжей; 13 — резервуар для выдержки ликера; 15 — резервуар для приготовления ликера; 16 — резервуар для купажа; 18 — бродильный аппарат; 19 — теплообменник-охладитель; 20 — приемные аппараты

Крепленые десертные виноматериалы (12% об. спирта, 18% сахара) целесообразно длительно выдерживать в герметических металлических емкостях при -2 °С [57]. При этом улучшаются их технологические свойства, заметно снижаются ОВ-потенциал, содержание растворенного кислорода и перекисей.

В связи с тем что хранение больших количеств недобродов на производстве вызывает затруднения и связано с дополнительными затратами, в начальный период освоения резервуарного способа бродильную смесь готовили из сухого виноматериала и ликера, полученного на его основе, т. е. был заимствован опыт производства белых игристых вин.

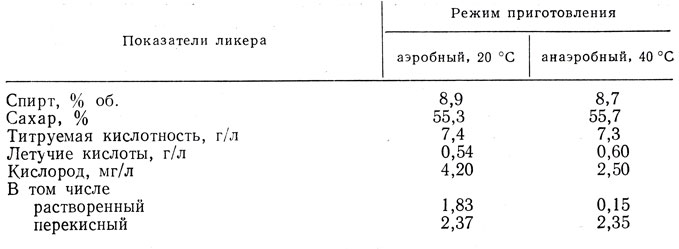

С 1968 г. по предложению специалистов завода игристых вин Цимлянского винсовхоза ликеры стали готовить на основе крепленых виноматериалов, вырабатываемых из винограда Цимлянский черный и Плечистик. Это позволило намного повысить качество ликера. Проведя сравнительный анализ различных методов приготовления ликеров, А. А. Мержаниан и сотр. предложили следующую технологию: низкоспиртуозный десертный виноматериал загружают в реактор, из которого воздух предварительно вытесняют диоксидом углерода или азотом; виноматериал в течение 20 мин барботируют азотом для удаления кислорода, включают мешалку и задают необходимое количество сахарозы; смесь подогревают до 40 °С, что сокращает продолжительность растворения сахарозы в вине и повышает качество ликера; через 3 ч, когда получится однородная смесь, ликер фильтруют и направляют на выдержку в отдельные или последовательно соединенные емкости. Качество ликера, приготовленного по этой технологии, выше, чем по ранее применявшимся (табл. 46).

Таблица 46

Ликер для Цимлянского игристого должен обладать сортовым ароматом и вкусом, характерным для цимлянских сортов винограда, и способствовать формированию типичных качеств вкуса и букета Цимлянского игристого. Вот почему так важен подбор виноматериалов и способ приготовления, исключающий окисление и трансформацию основных ароматобразующих компонентов.

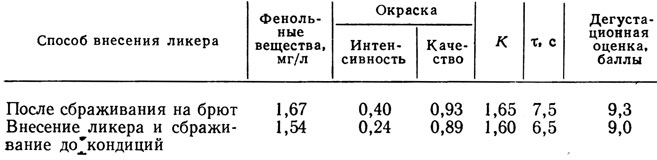

Большое значение имеет также и метод внесения ликера. По данным А. А. Мержаниана и сотр., при выбраживании на брют и последующем внесении экспедиционного ликера обеспечивается более высокое качество Цимлянского игристого и лучшие физико-химические свойства (табл. 47). Ликер, вносимый после вторичного брожения, в большей мере передает игристому вину характерные качества, так как букетистые, вкусовые, поверхностно-активные и другие вещества не претерпевают трансформации при брожении.

Таблица 47

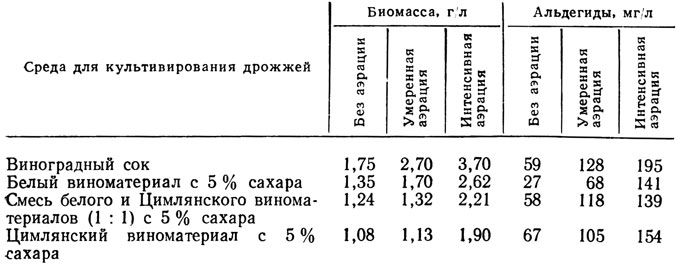

Культивирование дрожжей для красных игристых вин имеет ряд особенностей, связанных с избытком фенольных веществ, замедляющих развитие дрожжей. Установлено (табл. 48) [57], что накопление биомассы зависит как от состава питательной среды, так и от режима аэрации. При использовании в качестве питательной среды цимлянского виноматериала дрожжи размножаются хуже, чем на белых виноматериалах. Интенсивная аэрация помимо увеличения выхода дрожжей вызывает и значительное накопление альдегидов, особенно в среде красного вина. На основе исследований был предложен следующий способ приготовления дрожжевой разводки. Дрожжи выращивают на среде белых виноматериалов, после чего адаптируют их к условиям красных виноматериалов. Для этого после культивирования разводку охлаждают до 3-4 °С и отстаивают при этой температуре 1 сут. Белый виноматериал декантируют и заменяют равным объемом красного виноматериала с 1,5-2,0% сахара, полученного смешиванием сухих и крепленых цимлянских виноматериалов. После перемешивания винно-дрожжевую суспензию оставляют на 1 сут. За это время дрожжи ассимилируют растворенный в вине кислород и адаптируются к среде красного вина. Таким образом получается дрожжевая разводка с оптимальным составом и максимальной концентрацией и активностью дрожжевых клеток.

Таблица 48

Вторичное брожение приготовленной бродильной смеси осуществляют периодическим или непрерывным способами.

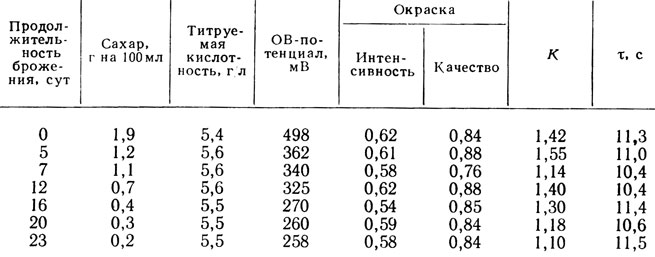

Периодический способ предусматривает брожение (как описано в гл. 9), охлаждение и выдержку на холоде. Общая продолжительность всего процесса не менее 20 сут. В процессе вторичного брожения цимлянских виноматериалов происходит снижение ОВ-потенциала, особенно в первые сутки (табл. 49). Уменьшаются также показатели удельного сопротивления выделению СО2 К и устойчивости пены τ, что связано с потреблением дрожжами поверхностно-активных веществ. Интенсивность и качество окраски существенно не изменяются.

Таблица 49

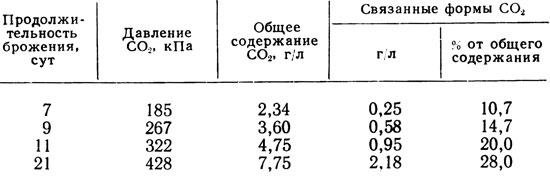

При введении автолизатов процесс вторичного брожения интенсифицируется. Накопление связанных форм СО2 происходит на протяжении всего процесса (табл. 50). В первый период до достижения давления СО2 в вине 260 кПа связанный диоксид углерода накапливается с относительно малой скоростью. Во второй период, когда равновесное давление СО2 становится выше критического уровня и образующийся СО2 прекращает разрушаться, накопление связанных форм ускоряется.

Таблица 50

После окончания вторичного брожения Цимлянское игристое с дрожжами охлаждают до минус 4-5 °С, выдерживают 2 сут, фильтруют и разливают в бутылки. Контрольную выдержку готового вина проводят не менее 5 сут.

Непрерывный способ производства Цимлянского игристого был разработан А. А. Мержанианом, Ю. Д. Тагунковым, Г. К. Калустовым.

Сухой виноматериал обрабатывают холодом при минус 2 — 2,5 °С с предварительным введением дрожжей из расчета 3-4 млн./мл, выдерживают 2-3 сут, фильтруют и направляют в напорный резервуар для подачи на вторичное брожение. В напорном резервуаре проводят деаэрацию путем барботирования азотом.

Дрожжевую разводку готовят принятым способом на белых виноматериалах. После накопления 70-80 млн./мл дрожжевых клеток разводку охлаждают и отстаивают, жидкую фазу декантируют, а к остатку дрожжей добавляют цимлянский виноматериал сахаристостью 5-6%. После суточного настаивания, в течение которого обеспечивается биологическая деаэрация виноматериалов и адаптация дрожжей, разводка готова к употреблению.

В пусковой период бродильные аппараты после их тщательной мойки и дезинфекции последовательно, начиная от последнего, загружают бродильной смесью обычного состава сахаристостью 2,2%. Загрузку ведут через каждые 4-5 сут с таким расчетом, чтобы к моменту заполнения первого резервуара в последнем процесс закончился.

После загрузки бродильных резервуаров бродильную смесь перед началом брожения подвергают деаэрации путем барботирования азотом. Затем диоксидом углерода, подаваемым из рессивера, давление в приемном резервуаре доводят до 500 кПа и, поддерживая его на этом уровне, последовательно соединяют все бродильные резервуары, предварительно заполнив газовые камеры над вином, начиная с первого бродильного резервуара.

Непрерывную подачу всех компонентов (сухого виноматериала, ликера и дрожжевой разводки) на вторичное брожение осуществляют с помощью плунжерных насосов. Сухой виноматериал при необходимости подогревают с помощью теплообменника, установленного на винопроводе от напорного резервуара. Ликер в бродильную смесь задают с учетом сбраживания на брют, т. е. из расчета 2-2,2% сахаристости. Содержание дрожжевых клеток в бродильной смеси должно составлять 3-4 млн./мл; температуру в резервуарах с насадками поддерживают на уровне 9-10 °С, в начальных резервуарах — 15-16, в конечных — 9-11 °С. При скорости потока шампанизированного вина 9,2 л/ч и коэффициенте потока K = 0,19 процесс шампанизации длится 23-24 сут.

Слабоградусные десертные виноматериалы после обработки и хранения при температуре 0-2 °С направляют на приготовление ликера. Процесс проводится в условиях, предотвращающих аэрацию. При этом смесь барботируют азотом с целью удаления растворенного кислорода. Приготовленный ликер сахаристостью 55-60% после фильтрации разливают в эмалированные емкости и выдерживают при 8-10 °С не менее 1 мес, после чего направляют на приготовление бродильной смеси.

Источник