- Апериостальный способ обработки кости

- 4. ОБРАБОТКА КОСТНОГО ОПИЛА

- Апериостальный способ обработки кости

- Виды рассечения тканей при ампутации

- Гильотинная ампутация

- Апериостальный способ обработки кости

- Способы укрытия культи кости при ампутации. Укрытие культи кости при ампутации

- Апериостальный способ обработки кости

- Апериостальный способ обработки кости

Апериостальный способ обработки кости

4. ОБРАБОТКА КОСТНОГО ОПИЛА

Основными дефектами костного опила при ампутациях являются: 1) отсутствие опороспособности конца и 2) разращения в виде экзостозов, остеофитов, не только мешающих опоре на конец, но и препятствующих пользованию протезом из-за постоянной травмы мягких тканей изнутри. С целью восстановления опороспособности конца культи предложены:

1) костнопластический и 2) апериостальный методы обработки конца культи и специальная подготовка опороспособности его. Следует считать, что во всех случаях усечения конечностей, когда можно использовать различные участки ампутированной конечности, как близлежащие, так и отдаленные, необходимо стремиться к костнопластическим ампутациям, которые наилучшим образом обеспечивают опороспособность культи, давая ощущение так называемого «чувства земли».

Особенно существенно возвращение этого физиологического свойства — испытывать нагрузку на поперечник костей культи — у растущих организмов. Нагрузка на конец культи у детей является основным фактором более равномерного роста. Наблюдения показывают, что культи ненагружаемые («висячие культи» — по Клопферу) отстают в росте значительно более, чем культи, сохранившие хотя бы частичную нагрузку на свой поперечник.

В тех случаях, когда производство костнопластических ампутаций невозможно, следует считать единственно приемлемым способом обработки конца костной культи апериостальный метод по Бунге. Педантичное проведение метода обеспечивает получение гладких краев костной культи, которая во всех случаях может быть воспитана в качестве опорной и не травмирует мягких тканей. Обработка костной культи по этому методу производится следующим образом. Костным ножом перерезывается до кости надкостница в области предполагаемой ампутации конечности. Острым распатором надкостница дистальнее разреза тщательно отслаивается и удаляется. Отступив не более 2—3 мм от резко очерченного края надкостницы, производится опил кости, края эндоста как изнутри, так и снаружи закругляются либо долотом, либо листоновскими ножницами, либо рашпилем.

Костный мозг вычерпывают не глубже, чем на 2—3 мм. Удаление надкостницы до 1 см, как это рекомендуется в некоторых руководствах, может в ряде случаев повлечь за собой образование концевого секвестра, требующего почти во всех случаях оперативного его удаления, а нередко и реампутации.

Обширные наблюдения в период Отечественной войны заставляют нас отказаться от вычерпывания костного мозга, а ограничиться только легким прижатием его марлевым тампоном с целью устранения выпячивания за края костного опила. Считаем также очень полезным приемом для закругления наружного края эндоста применение рашпиля или напильника, которым легко, без излишней травмы, удается закруглить конец костной культи.

Описанная методика операции по Бунге должна применяться не только при ампутации нижних конечностей, но также и верхних, так как соприкосновение конца культи о посадочной подушкой протеза требует гладкого, ровного костного опила. Поднадкостничный способ ампутаций не оправдал себя и не может быть рекомендован ни в каких случаях, ибо свободно фиксированная к различным мягким тканям надкостница в большинстве случаев дает разрастания неправильной формы, совершенно препятствующие ношению протеза.

Эти разрастания бывают шиловидными, булавовидными, в виде крючков с изогнутыми в проксимальном направлении концами, иногда раздвоенными. В иных случаях они располагаются в виде небольших отростков, направленных навстречу друг другу (на культях голени и предплечья).

По своему патогенезу эти костные образования в одних случаях исходят из надкостницы (остеофиты) в других — из вещества самой кости (эндоста) или костного мозга (экзостозы). Некоторые остеофиты возникают из надкостницы, которая грубо отслаивается в центральном направлении во время ампутации. В других случаях надкостница недостаточно тщательно отделяется, особенно на бедре, от Ипеае азрегае; остаются узкие обрывки ее, которые, располагаясь в мягких тканях, впоследствии окостеневают и образуют остеофиты, препятствующие ношению протеза.

Экзостозы, развиваясь из эндоста и костного мозга в виде заостренного шипа, преимущественно располагаются в центре костного опила, участвуя в образовании конической костной культи.

При ампутациях голени и предплечья утрачиваются дистальные суставы, скрепляющие обе кости этих отделов конечностей. Межкостная связка на голени и предплечье является единственным приспособлением, которое в известной мере удерживает обе кости от расхождения. Плотная спаянная с костями на всем их протяжении межкостная связка врастает мощными тарпеевскими волокнами в надкостницу и кость.

При ампутации же нагрузка в протезе стремится разъединить обе кости у конца культи, и в этом отделе надкостница получает постоянное и количественно большее раздражение, чем в более проксимальных отделах. Постоянное раздражение надкостницы влечет за собой развитие остеофитов, направленных навстречу друг другу.

Все описанные причины образования экзостозов и остеофитов во много раз чаще проявляют себя в случаях, когда заживление отягощается нагноительным процессом: инфекция в значительной мере способствует гиперпластическим процессам в тканях, демонстративнее всего это сказывается на костной ткани.

Источник

Апериостальный способ обработки кости

Показания к вторичным ампутациям: обширные повреждения мягких тканей с переломами костей, осложненные анаэробной инфекцией; распространенные гнойные осложнения переломов трубчатых костей при безуспешности консервативного лечения; гнойное воспаление суставов при их ранении или переходе воспалительного процесса с эпифизов костей при явлениях интоксикации и сепсиса; повторные аррозионные кровотечения из крупных сосудов при больших гнойных ранах, развивающемся сепсисе и истощении раненого, безуспешности консервативного лечения; омертвение конечности вследствие облитерации или перевязки главных артериальных стволов; отморожения IV степени после некрэктомии или отторжения омертвевших участков.

Как видно из приведённого перечня показаний ко вторичной ампутации, в каждом из них так или иначе упоминается развитие инфекции. Лишь тогда, когда исчерпаны все возможности борьбы с инфекцией, возникают показания к ампутации.

В мирное время ампутации производят наиболее часто в связи с поражением артерий при атеросклерозе и облитерирующем артериите и в случаях дорожного травматизма.

Ампутация конечности слагается из 4 основных моментов: рассечения кожи и других мягких тканей; распиливания костей; обработки раны, перевязки сосудов, отсечения нервов; ушивания раны.

Виды рассечения тканей при ампутации

По виду рассечения мягких тканей ампутации делятся на круговые и лоскутные. Круговые ампутации применяют на тех отделах конечностей, где кость со всех сторон равномерно окружена мягкими тканями.

Круговые ампутации делят на гильотинные, одно-, двух- и трёх-моментные.

Гильотинная ампутация

При гильотинной ампутации все мягкие ткани и кость пересекают в одной плоскости без предварительного оттягивания кожи.

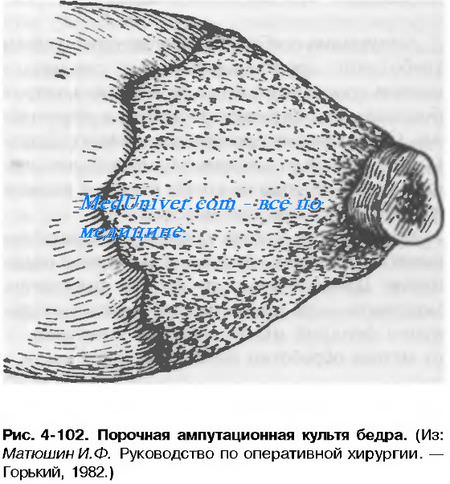

Способ гильотинной ампутации применяется при анаэробной инфекции. Конечность в этих случаях ампутируют в пределах здоровых тканей, культя остается широко открытой для аэрации. При соответствующем лечении сыворотками и антибиотиками в этом случае можно сохранить жизнь раненого. В то же время ясно, что при гильотинной ампутации заведомо образуется патологическая культя с выступающей из мягких тканей костью, что потребует проведения реампутации.

Источник

Апериостальный способ обработки кости

Лоскутные способы ампутации в настоящее время более распространены. Чаще их используют при ампутации голени и предплечья. Различают одно- и двухлоскутные ампутации, при которых рана покрывается одним или двумя лоскутами. Лоскуты образуются из кожи и подкожной жировой клетчатки. Если в лоскут включается и фасция, то ампутация называется фасциопластической. В большинстве случаев длинный лоскут должен быть равен по длине 2/3, а по ширине — полному диаметру конечности на уровне ампутации. Короткий лоскут составляет 1/3 диаметра, т. е. половину длины длинного лоскута. Благодаря этому кожный рубец культи смещается с торца на неопорную часть культи, что облегчает последующее протезирование. Оптимальным считается такое выкраивание лоскутов, которое позволяет добиться расположения рубца по задней поверхности на культях голени и бедра.

Способы укрытия культи кости при ампутации. Укрытие культи кости при ампутации

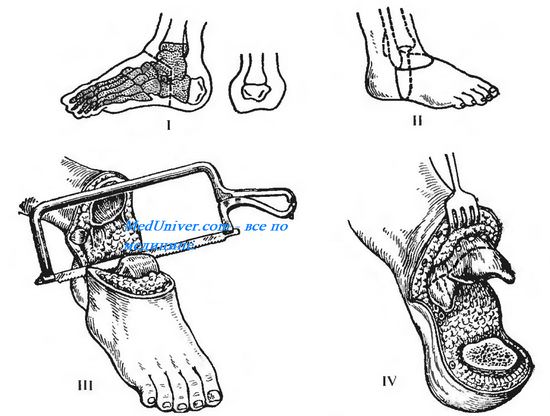

По способу укрытия опила кости различают фасциопластические ампутации, миопластические ампутации и костно-пластические ампутации. Для верхней конечности наиболее приемлем фасциопластический метод, для нижней конечности — костно-пластический. Начало костно-плас-тическим ампутациям положил Н.И. Пирогов, который впервые сформировал опорную культю голени за счет лоскута пяточной кости (рис. 4.53).

Позднее этот принцип был использован при ампутации голени (Бир), бедра (Гритти). Однако эти способы достаточно технически сложны, непременным условием для их использования является хорошее кровоснабжение всех тканей конечности. На практике их применяют относительно редко.

Источник

Апериостальный способ обработки кости

При одномоментной ампутации кожу и подкожную клетчатку предварительно оттягивают проксимально, после чего одним движением ампутационного ножа рассекают все мягкие ткани. Затем, оттянув насколько возможно проксимально мягкие ткани с помощью ретрактора, перепиливают кость. Этот способ ампутации отличается от гильотинного тем, что кость пересекают не на одном уровне с мягкими тканями, а после их оттягивания. Это создаёт небольшой запас мягких тканей, которого, однако, недостаточно для полноценного укрытия культи. Такая ампутация выполняется при тяжелом состоянии больного, когда он не сможет перенести более сложные способы ампутации.

Двухмоментный способ ампутации: сначала рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию (первый момент), затем по краю сократившейся и оттянутой кожи рассекают все мышцы до кости (второй момент), после чего мышцы оттягивают проксимально и перепиливают кость.

Трёхмоментный способ ампутации начинают также с рассечения кожи, клетчатки и фасции, вторым моментом является рассечение поверхностно расположенных мышц, которые могут при разрезе сокращаться на значительное расстояние. Третьим моментом рассекают глубокие мышцы по краю сократившихся поверхностных, оттягивают весь массив мягких тканей ретрактором и перепиливают кость (рис. 4.52).

Нетрудно заметить, что число «моментов» ампутации относится к рассечению только мягких тканей, перепиливание кости как этап ампутации к этим «моментам» не относится. Принцип двух- и трех-моментного рассечения мягких тканей при круговой ампутации введен Н. И. Пироговым. Эти способы дают возможность скрыть распил бедренной или плечевой кости в глубине конуса мягких тканей. Рубец кожи при таком конусно-круговом способе ампутации располагается на концевой (опорной для нижней конечности) поверхности культи.

Источник

Апериостальный способ обработки кости

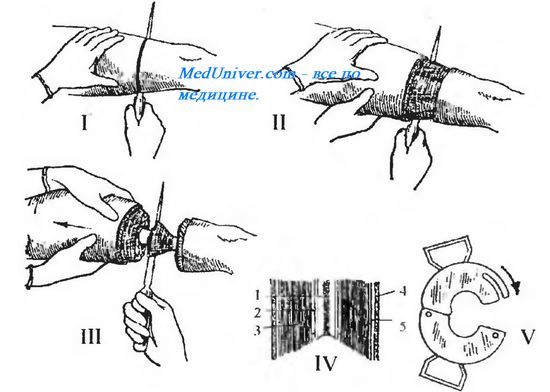

При варикозном расширении вен нижней конечности (v. saphena magna и v. saphena parva) из-за недостаточности венозных клапанов кровь застаивается в нижних отделах голени, в результате чего нарушается трофика тканей, развиваются трофические язвы. Этому способствует и недостаточность клапанов перфорантных вен, из-за чего в поверхностные вены происходит сброс крови из глубоких вен. Целью операций является ликвидация кровотока по поверхностным венам (при полной уверенности в проходимости глубоких вен!). Применявшиеся ранее операции по перевязке большой подкожной вены у места её впадения в бедренную (в частности, операция Троянова—Тренделенбурга) оказались недостаточно эффективными. Наиболее радикальной является операция полного удаления большой подкожной вены по Бэбкоку.

Принцип метода заключается в удалении вены с помощью введенного в нее специального гибкого стержня с булавовидной головкой на конце через небольшой разрез под паховой связкой до уровня коленного сустава, где также через небольшой разрез производят венесекцию. Проводник выводят через это отверстие, булавовидную головку заменяют на венэкстрактор (металлический конус с острыми краями). Вытягивая экстрактор за проводник у верхнего разреза, удаляют вену из подкожной клетчатки. По тому же принципу удаляют дистальную часть вены на голени.

Для ликвидации сброса венозной крови из глубоких вен в поверхностные производят операцию по перевязке перфорантных вен по способу Коккетта (в подкожной клетчатке, т. е. эпифасциально; рис. 4.54) или по способу Линтона (субфасциально, рис. 4.55). В настоящее время операции по перевязке перфорантных вен начали с успехом выполнять с помощью видеоэндоскопической техники.

Источник