Аналогия как способ мышления

Мышление по аналогии

Человеческое мышление не обходится без аналогий

Оппенгеймер (Oppenheimer, 1956, р 129)

Аналогии лежат в основе большей части нашего привычного повседневного мышления, наших художественных произведений и научных достижений. Стерн-берг (Sternberg, 1977) заметил, что «рассуждение по аналогии распространено повсюду. Мы мыслим по аналогии всякий раз, когда принимаем решение о чем-то новом, проводя параллель со старым. Когда мы покупаем золотую рыбку, потому что вам нравилась старая рыбка, или когда мы слушаем совет друга, потому что его совет был полезен в прошлый раз, мы мыслим по аналогии» (р. 353). Способность мыслить влечет за собой способность замечать сходство или связь между двумя объектами, одновременно улавливая и отличия. Используя аналогии, вы увидите, что два объекта в чем-то сходны, а в чем-то абсолютно различны. В этой книге мы не раз и не два обращались и будем обращаться к аналогиям, так как они присущи человеческому мышлению.

Мы используем аналогии для того, чтобы понять мир. Они помогают нам понять новое, соотнося его с уже известным; они позволяют связывать мысли; они являются основой творческого мышления. Проведение аналогий – это один из способов узнать неизведанное. Однако это способ весьма далекий от совершенства. Приводя аналогию, внимательно проанализируйте, на чем именно основаны сравнения. Если я скажу, что вы похожи на своего брата только потому, что у вас тоже два глаза – вы, естественно, возразите, что количество глаз – это совсем не то, что нужно сравнивать. В то же время если я скажу, что вы с братом похожи тем, что оба бездельники и жадины – вы также будете возражать, но в данном случае само сравнение было уместным.

Метафора — это аналогия, подмечающая сходство абсолютно несходных вещей: (Различие между метафорой и сравнением в грамматике здесь не рассматривается, как не имеющее отношения к делу.) Когда Шекспир писал «Моя любовь, как красная, красная роза», он писал метафорично, ведь розы и любовь абсолютно не похожи. Аналогии усиливают творческий процесс, помогая человеку, решающему задачу, комбинировать элементы двух понятий, изначально признанных абсолютно несходными (Gilhooly, 1987; Halpern, 1987a, 19876). Например, если я скажу, что атом похож на миниатюрную солнечную систему, вы можете использовать свои знания о солнечной системе, чтобы сделать некоторые заключения об атоме. Чтобы использовать аналогии и метафоры творчески, потренируйтесь в их придумывании, раскрытии уже существующих, изменении широко известных – или же займитесь обратным процессом и ищите вместо сходств различия.

Одно из наиболее известных творческих использований аналогии можно найти в истории про Архимеда. Ему было дано задание определить, сделана ли корона царя из чистого золота, как это ей и подобает. По легенде, Архимед не знал, как решить эту задачу, потому что корона была неправильной формы. Однажды, когда он опускался в ванну, вода перелилась через край. И тотчас же стало очевидным, как найти ответ. Как и его тело, корона из чистого золота вытеснит столько же воды, сколько вытеснит слиток золота, равный по весу короне. Далее по легенде обрадованный Архимед выскочил из ванны и бегал по улице, крича «Эврика!». К нему пришел истинный творческий инсайт, а вызвало его проведение аналогии между телом человека и золотой короной – помещенные в ванну, они вытесняли вполне определенный объем воды. Если вам интересен конец этой истории, то спешу сообщить, что корона оказалась из чистого золота, и царь был счастлив.

Несмотря на то что в творческих дискуссиях часто применяются аналогии, такое спонтанное сравнение слишком разных вещей все равно кажется необычным. Правда, возможно, это происходит потому, что мы сами постоянно ждем от процесса творчества чего-то необычного.

Источник

Аналогии как основа творческого мышления

Значение. Основой творчества являются аналогии и ассоциации как проявление умения видеть и устанавливать ВЗАИМОСВЯЗИ! Кроме того, аналогии являются отличным методом развития мышления. Когда мы смотрим на какой-то объект и понимаем, что это — стол, в нашем головном мозгу начинает усиленно работать затылочная доля. Однако как только мы начинаем думать дальше (размышлять, на что еще похож этот стол, как по-другому можно его использовать и т.д.), у нас активизируются и другие отделы головного мозга, а также взаимосвязи между ними.

Получается, что проведение аналогий и установление взаимосвязей — верный способ активизации долей головного мозга, отвечающих за мышление, настроение и др.

Но при этом сама работа с аналогиями может строиться различным способом. Так, мы можем оказаться в плену у коварной психологической инерции и подбирать куцые и очевидные аналогии. А можем пойти «думать дальше» и подобрать спектр нестандартных аналогий и объяснений, как уже однажды сотворили с кружочком.

Упражнение. Аналогии с героем

Чтобы активизировать свой мозг, а также повысить скорость мышления и поиска взаимосвязей, старайтесь чаще проводить аналогии и устанавливать эти самые взаимосвязи. Попался на глаза какой-то предмет или материал? отлично!! Аналогии как самопознание!! Подумайте:

— на что он похож,

— как его свойства можно связать с Вами?

— как этот объект можно использовать по-другому и т.д.

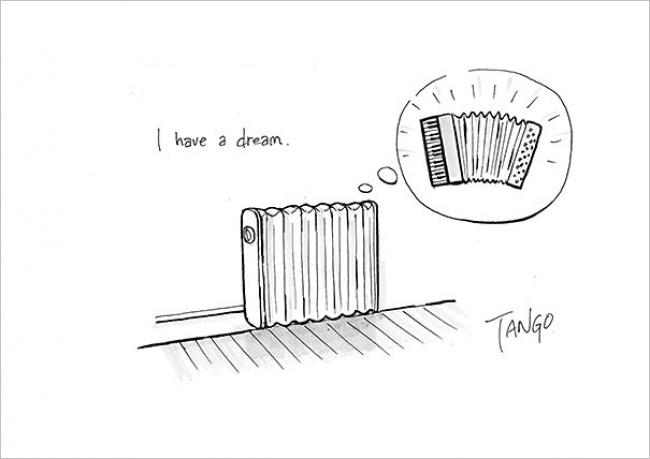

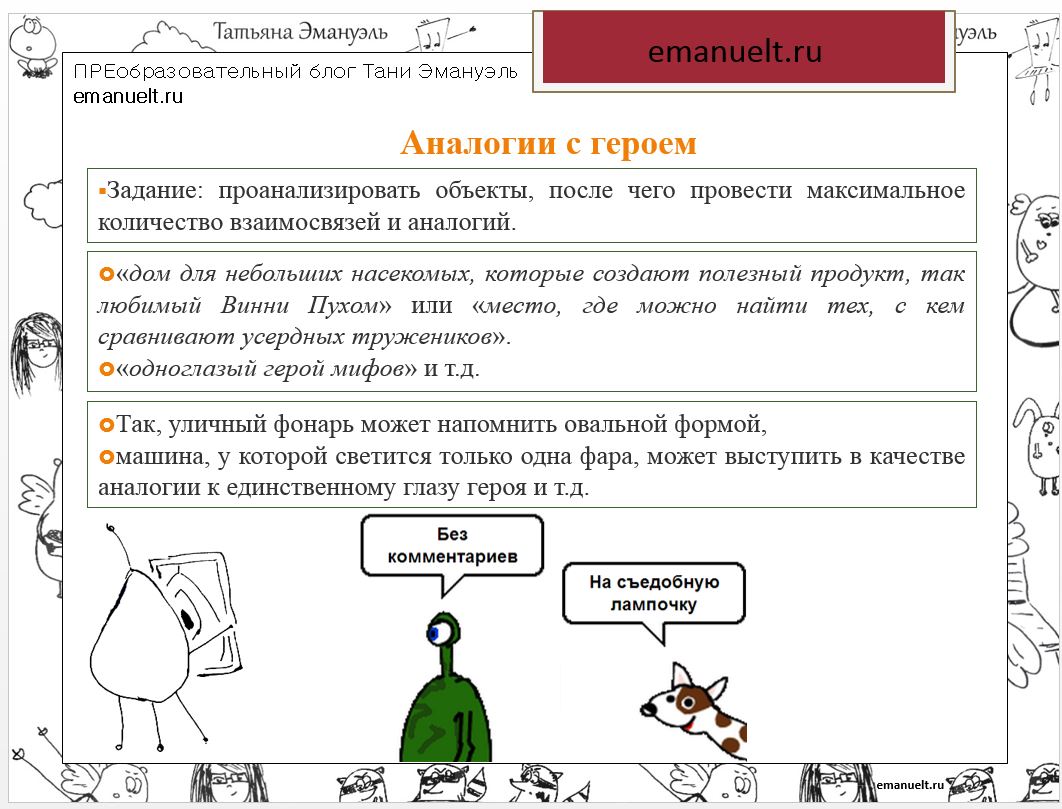

Попробуйте к одному и тому же объекту подбирать максимальное количество аналогий. кстати, это позволит скрасить время в пробке / очереди и т.д. Давайте потренируемся. Посмотрите на рисунок и найдите как можно больше необычных вариантов ответа на вопрос: «На что похож герой?».

На что же он похож? Кстати! Раз вы все равно о нем думаете, придумайте уж ему имя и характеристику (разумеется, на одну букву), а то ходит безымянный, печалится. Итак, персонаж с картинки может напомнить нам грушу, лампочку, циклопа и т.д. НО! Постарайтесь сделать свои ответы-аналогии еще интересней! Для этого можно просто закодировать свои варианты. Так «циклоп» превратится в «одноглазого героя мифов» и т.д. Вместо сухого ответа «груша» можно сказать «съедобная лампочка» (по аналогии с загадкой о лампочке: «висит груша, нельзя скушать») и т.д. А еще герой напоминает «дом для небольших насекомых, которые создают полезный продукт, так любимый Винни Пухом», «место, где можно найти тех, с кем сравнивают усердных тружеников».

Аналогии в окружающей реальности

Данное задание можно экстраполировать на сферу обычной жизни. Постарайтесь сегодня внимательно смотреть по сторонам и искать объекты, схожие с героем.

Это позволит вам быть внимательнее, видеть невидимое, замечать, постоянно проводить взаимосвязи и фантазировать. И ваш Мир станет чуточку удивительнее.

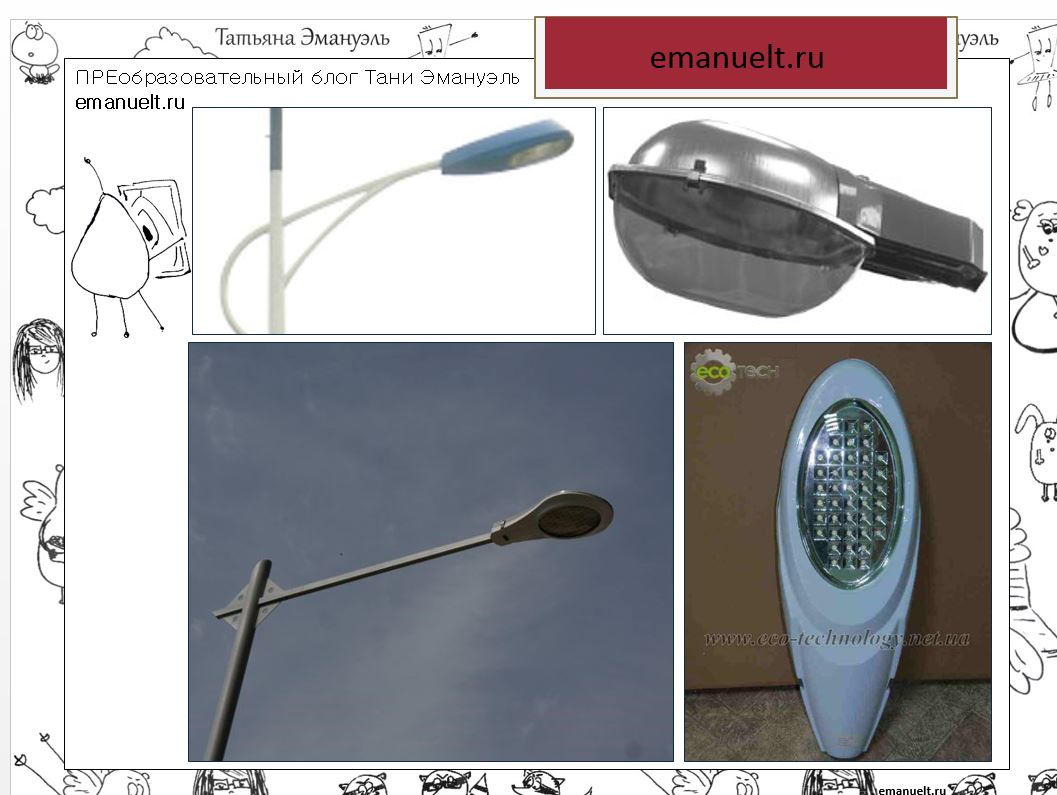

Так, уличный фонарь может напомнить рисунок своей овальной формой

Увиденная машина, у которой светится только одна фара, может выступить в качестве аналогии к единственному глазу персонажа и т.д.

А может, в своих аналогиях и любопытстве вы зайдете дальше и узнаете вот что

Подбор аналогий методом «наоборот»

А еще вы можете подойти к выполнению задания «с тыла» и сделать всё «наоборот». Смотрите. До этого «первичным» был герой, ведь мы размышляли, на что ОН похож, какие объекты ОН нам напоминает и т.д. А теперь выберите любое случайное слово и подумайте, какие взаимосвязи можете установить между ним и исходным героем?

То есть в данном случае вам уже не отвертеться от «случайного» объекта и чрезвычайно найти или придумать взаимосвязь ОБЪЕКТА со странным героем. (То есть теперь на первый план выходит этот самый «случайный объект»).

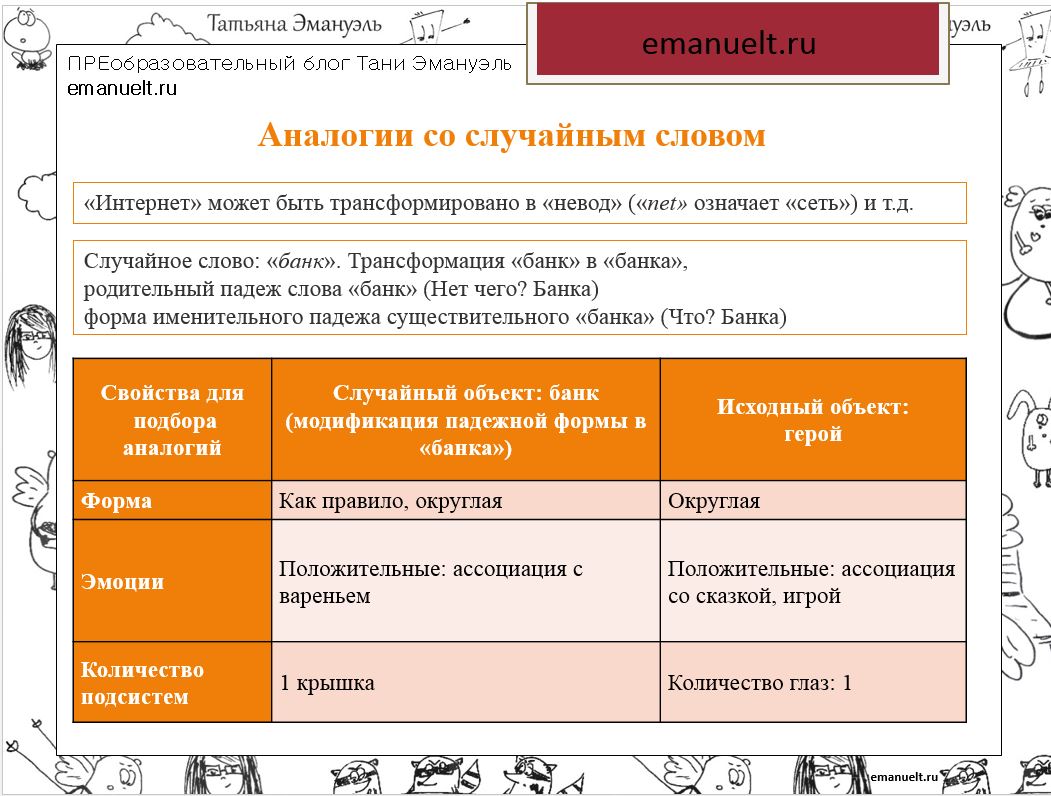

Предположим, вы как раз направлялись куда-то и вот только что миновали вывеску БАНК. Разумеется, сразу решили в качестве случайного слова выбрать именно «банк». Таким образом, вам необходимо провести аналогии между одноглазым персонажем и банком.

Очень важно: помните, вы развиваете творческое мышление, поэтому смело играйте словами, фантазируйте и т.д. Вообразим, что первым делом вы немного скорректировали падежную форму объекта и превратила «банк» в «банку». на каком основании? Посудите сами: ведь родительный падеж слова «банк» (Нет чего? Банка) совпадает с формой именительного падежа существительного «банка» (Что? Банка). Так что теперь нам можно радостно приступать к анализу модифицированного случайного объекта «банка», выявляя схожесть с героем.

Первый признак – форма: и банка, и герой имеют округлые формы. Следующий признак –ассоциативное восприятие: банка может ассоциироваться с любимым вареньем, в свою очередь, герой может вызывать добрые чувства. Также можно выделить такой аспект, как схожесть в количестве подсистем: у системы «банка», как правило, всего одна подсистема «крышка», и у героя наблюдается всего один глаз. Приведенные аналогии удобно представить в виде следующей таблицы.

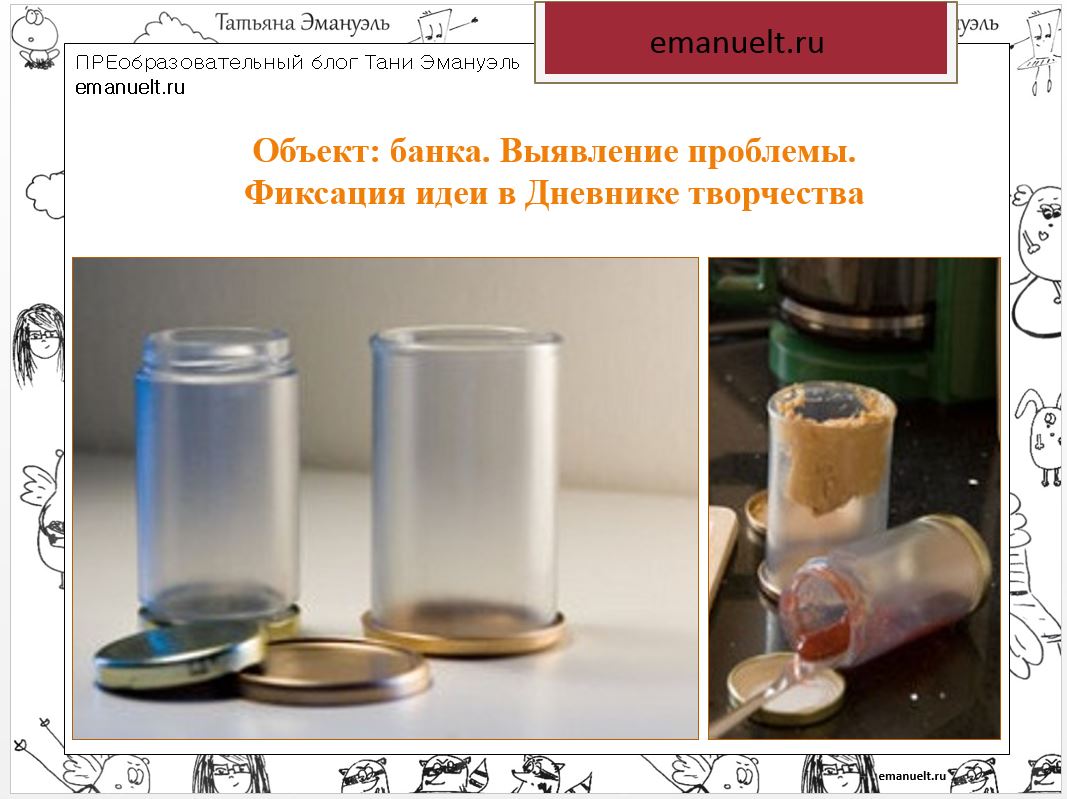

Это может подтолкнуть Вас с разработке новой идеи. Наличие у банки всего одной подсистемы «крышка» значительно усложняет процесс извлечения со дна остатков наполнения емкости. Выявленная проблема может подтолкнуть к проектированию или поиску модели банки с двумя крышками, расположенными по обеим сторонам цилиндра: когда содержимое банки заканчивается, необходимо просто перевернуть ее и воспользоваться второй крышкой, снова оказавшись лицом к лицу к варенью. мы рассматривали этот пример в контексте приема ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Чтобы не забыть данную идею, и при этом не слишком сильно отвлечься от задания, можно записать ее в Дневник творчества (для этого-то он и нужен).

Вишня

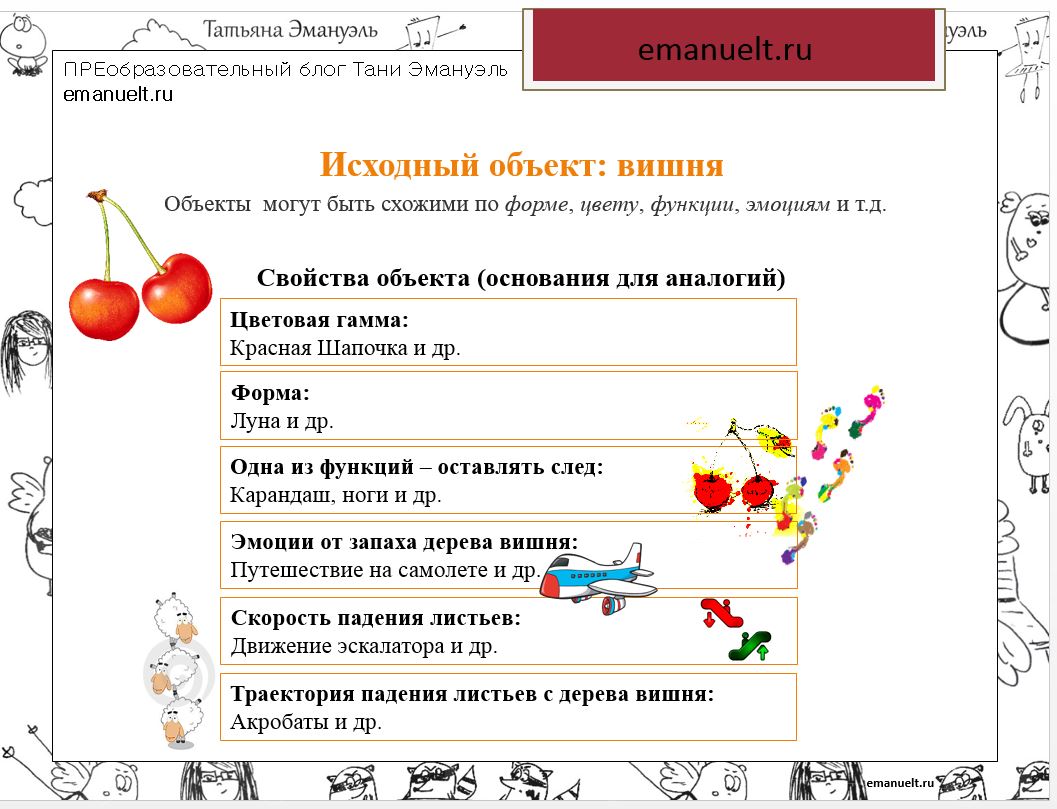

Для ответа на этот бессмысленный вопрос, нам важно вспомнить, что объекты могут быть схожими по форме, цвету, функции, вызываемым эмоциям, ассоциациям и т.д. Рассмотрим на примере. Предположим, в качестве исходного объекта была выбрана вишня. Что дальше? Ищем сходства и взаимосвязи ПО СПЕКТРУ КРИТЕРИЕВ.

Так, вишня схожа с Красной шапочкой по цветовой гамме, а с Луной – по форме. Так же, как карандаш и ноги человека, вишня оставляет следы, если есть ее неаккуратно и случайно уронить откусанную сочную ягодку на любимую белую рубашку. Траектория падения с вишневого дерева осенних листьев может напомнить увиденных в цирке акробатов. Кроме того, замедленное падение этих листочков может вызвать аналогию с восприятием скорости движения эскалатора в метро учеником, опаздывающим на урок физики. Эмоции, которые вызывает съеденная ягодка вишни, могут привести к аналогии с восприятием путешествия на самолете и т.д. Аналогии, а также свойства, на основе которых они выделяются, наглядней и удобней оформлять в виде таблицы. Примерно так:

Получается, что общего между Красной шапочкой и Луной? ВИШНЯ! 🙂 Ура!

Выводы:

- — проводя аналогии и устанавливая взаимосвязи, мы развиваем МОЗГ!

- — важно использовать каждую минуточку для творчества и фантазии. для этого можно проводить аналогии между объектами, искать и/или придумывать схожести и т.д.,

- — аналогии можно провести по спектру критериев: по цвету, форме, ассоциациям, скорости движения и т.д. и каждому критерию будет соответствовать своя аналогия! получится такой комплексный подход!

Когда вы наполните свой мир взаимосвязями, он станет еще более удивительным и радостным.

А еще аналогии можно использовать для самопознания. И, конечно, аналогии в буквах. А вот примеры непрофильного использования объектов на основе аналогий:

Источник

Мышление по аналогии

Человеческое мышление не обходится без аналогий Оппенгеймер (Oppenheimer, 1956, р 129)

Аналогии лежат в основе большей части нашего привычного повседневного мышления, наших художественных произведений и научных достижений.

Мы используем аналогии для того, чтобы понять мир.

Метафора — это аналогия, подмечающая сходство абсолютно несходных вещей: (Различие между метафорой и сравнением в грамматике здесь не рассматривается, как не имеющее отношения к делу.) Когда Шекспир писал «Моя любовь, как красная, красная роза», он писал метафорично, ведь розы и любовь абсолютно не похожи.

Одно из наиболее известных творческих использований аналогии можно найти в истории про Архимеда. Ему было дано задание определить, сделана ли корона царя из чистого золота, как это ей и подобает. По легенде, Архимед не знал, как решить эту задачу, потому что корона была неправильной формы. Однажды, когда он опускался в ванну, вода перелилась через край. И тотчас же стало очевидным, как найти ответ. Как и его тело, корона из чистого золота вытеснит столько же воды, сколько вытеснит слиток золота, равный по весу короне. Далее по легенде обрадованный Архимед выскочил из ванны и бегал по улице, крича «Эврика!». К нему пришел истинный творческий инсайт, а вызвало его проведение аналогии между телом человека и золотой короной — помещенные в ванну, они вытесняли вполне определенный объем воды. Если вам интересен конец этой истории, то спешу сообщить, что корона оказалась из чистого золота, и царь был счастлив.

Несмотря на то что в творческих дискуссиях часто применяются аналогии, такое спонтанное сравнение слишком разных вещей все равно кажется необычным. Правда, возможно, это происходит потому, что мы сами постоянно ждем от процесса творчества чего-то необычного. Остранение

Несмотря на то, что привычная функция аналогии состоит в том, чтобы делать из незнакомого знакомое, Гордон (Gordon, 1961, 1976), основатель техники творчества, известной как синектика, отметил, что в процессе творчества мы часто прибегаем к обратным действиям.

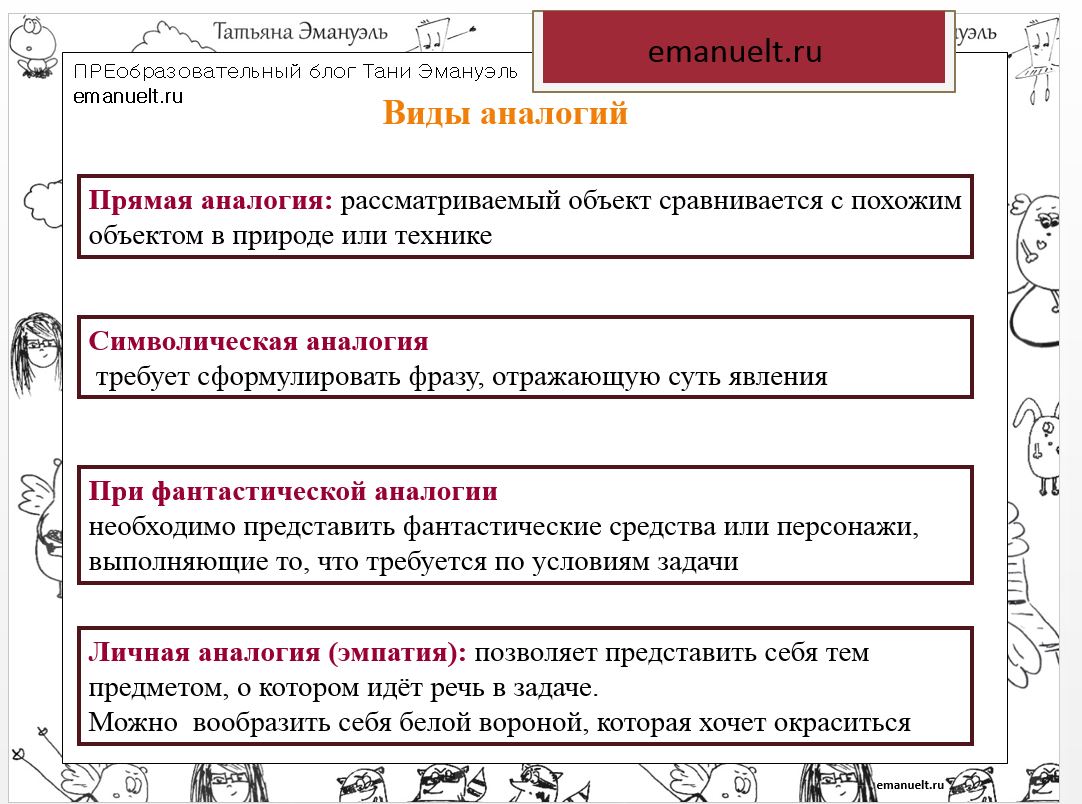

Гордон (Gordon, 1976) выделил четыре типа аналогии, используемых при творческом решении проблем. Это личная аналогия, прямая аналогия, символическая аналогия и фантастическая аналогия. Каждый из этих типов аналогии рассмотрен в главе 9. Аналогии также можно использовать при творческом решении задач. Например, руководители компании Bradford Associates (Вестпорт, Коннектикут) вечером, потягивая мартини и используя мозговую атаку, решали, какую бы новую продукцию, пользующуюся спросом, производить. И поскольку мартини к тому моменту было выпито уже предостаточно, они решили, что пришло время «производить товар, который собака могла бы сама попросить у своего хозяина». Теперь эта компания производит куриный бульон для собак под названием «Гав-гав». Вот пример использования аналогии при поиске проблемы. А сейчас популярный товар для собак разрабатывается и для того, чтобы им пользовались люди. Многие собаки с удовольствием грызут выполненные в форме косточки сухари, полезные для собачьих зубов и десен. Но скоро на прилавках магазинов появятся аналогичные, полезные для зубов и десен, сухари для людей. (Не знаю, какой формы они будут.)

Бионика это особый тип аналогии. Специфические задачи, встающие перед человеком, решаются при помощи аналогий с явлениями живой природы. Например, особые возможности глаза жука навели на мысль о создании нового датчика скорости относительно земли для самолетов, а присоски моллюсков послужили прототипом для определенного типа застежек. В бионике очень важно при принятии решения применять широкий подход, и это тоже стало очевидным после проведения аналогии с природой.

Вебер и Перкинс (Weber & Perkins, 1992) определили творческий процесс как нахождение способа перекинуть мост между различными пространствами задач — для того чтобы при решении можно было обращаться к знаниям из различных жизненных областей. Рассмотрим процесс «раскупоривания» артерии в современной хирургии. В артерию вводится тонкая трубка. Когда достигается нужный участок артерии, надувается маленький «шарик», который и прочищает «закупоренный» участок. Точно такую же технологию применяют водопроводчики для прочистки труб. Таким образом, простое решение задачи водопроводчиками позволяет хирургам спасать человеческие жизни. При творческом подходе решение, принятое в одной области, приспосабливается к другим, часто очень далеким областям. Свободные ассоциации

Ниже приводится тест на способность к творчеству, основанный на наблюдении, что творческие люди способны соединять, казалось бы, несовместимые вещи. Медник и Медник (Mednick & Mednick, 1967) создали тест для выявления этой стороны творчества. Он называется тестом свободных ассоциаций (Remote Associations Test—RAT). Испытуемым дают три слова и предлагают дописать четвертое, относящееся ко всем трем. Например, какое слово связано со словами:

ПРОИГРЫШ ВИНО ДОК

Можете ли вы придумать общее для них слово? (Ответ — сухой) Попробуйте решить несколько сходных задач:

ФУТБОЛ МАГНИТ ЧУДЕСА ПАР КОНЬ МЫСЛЬ

Действительно ли люди, занимаясь творчеством, прибегают к свободным ассоциациям? Похоже, что такое случается. Изобретение Майкла Рейнолдса из Таоса, Нью-Мексико, является олицетворением этого типа мышления. Зная о высокой цене жилья и о свалке банок из-под кока-колы за городом, он, прибегнув к свободной ассоциации, построил дом из алюминиевых банок. Для своего второго дома он наполняет банки водой, чтобы они, нагретые солнцем, могли его обогревать. (463:)

Источник