Анализ проб молока различными способами

§ 44. Методы лабораторных анализов молока

На молочнотоварных фермах молоко исследуют на чистоту, общую кислотность, плотность, содержание жира, а иногда и на бактериальную загрязненность.

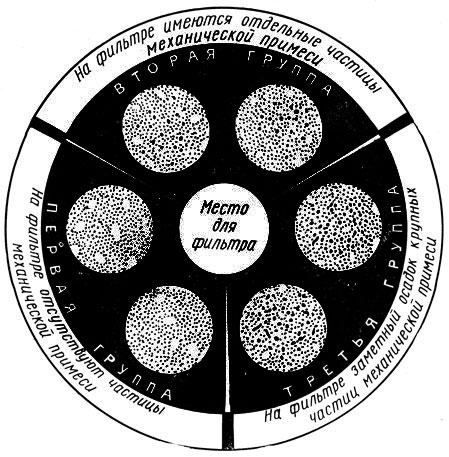

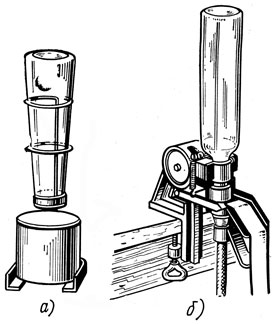

Определение чистоты молока. Чистоту молока определяют методом фильтрации (рис. 83). Из каждой фляги или отсека молочной цистерны мерником после перемешивания мутовкой берут 250 мл молока и выливают его в банку или бутылку. После взбалтывания пробу переливают в прибор (рис. 84), который представляет собой усеченный конус. К узкой части его гайкой или. пружинным зажимом прикреплен ватный или фланелевый фильтр. Чистоту фильтров определяют, сравнивая их с эталонами (образцами). По количеству осадка на фильтре судят о чистоте молока:

первая группа — осадок на фильтре почти незаметен, высушенный осадок не должен превышать 3 мг/л;

вторая группа — на фильтре видны отдельные частицы; осадок составляет 3-6 мг/л;

третья группа — фильтр серого цвета, на нем видны волоски, песок, частицы корма; примесь составляет 7 мг/л и более.

Рис. 83. Эталон для определения чистоты молока

Существуют и другие методы определения чистоты молока (весовой, метод отстоя и др.), но на практике они не применяются.

Рис. 84. Приборы для определения степени чистоты молока: а — с разовым фильтром, б — фильтровальной лентой

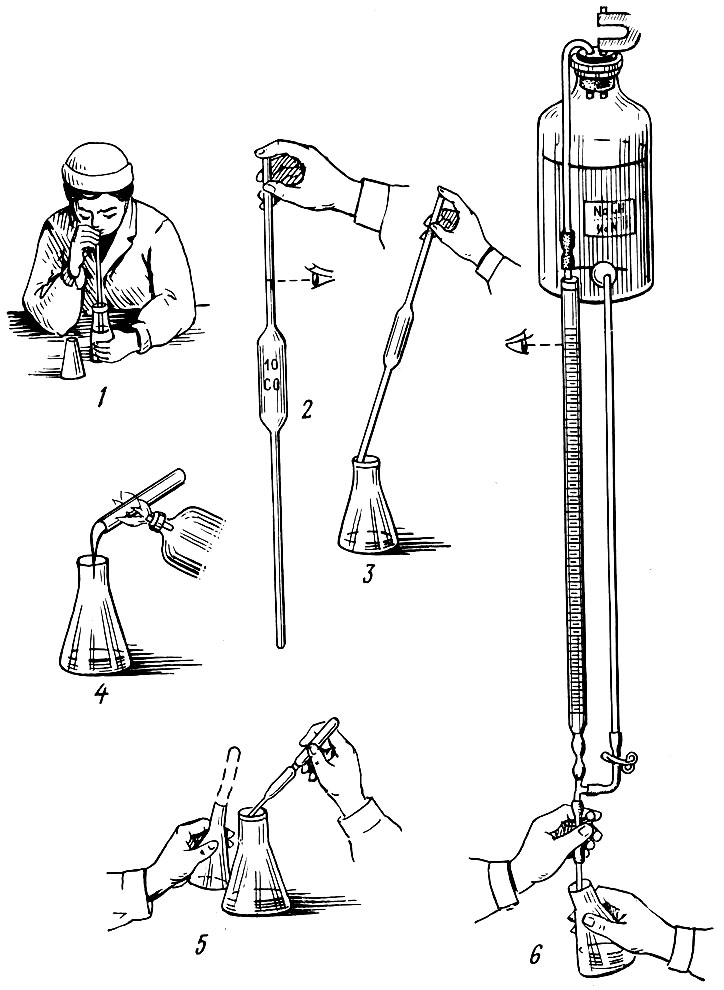

Определение общей кислотности. Кислотность молока определяют по методу Тернера и выражают в градусах Тернера; каждый градус соответствует количеству миллилитров децинормального раствора едкой щелочи, умноженному на 10. В химический стаканчик или колбочку объемом 100-200 мл вливают специальной пипеткой 10 мл молока, добавляют 20 мл дистиллированной или кипяченой воды и 3 капли 1 %-ного индикатора — фенолфталеина (рис. 85).

Рис. 85. Схема для определения кислотности молока: 1 и 2 — отмеривание молока пипеткой, 3 — переливание молока в колбу, 4 — прибавление дистиллированной воды автоматом, 5-добавление раствора фенолфталеина, б — титрование

Стаканчик ставят на подставку штатива, в котором закреплена бюретка (трубка с делениями) с децинормальным раствором едкой щелочи. Нижний мениск (уровень) раствора щелочи перед началом работы доводят до деления на трубке. Затем из бюретки в стаканчик по каплям приливают раствор, постоянно помешивая молоко до тех пор, пока оно не окрасится в бледно-розовый цвет, не исчезающий в течение 1 мин. Количество щелочи в миллилитрах, пошедшее на нейтрализацию кислоты, умножают на 10.

По окончании работы из бюретки выливают раствор щелочи. Бюретку тщательно моют содовым раствором или серной кислотой, а затем промывают раствором щелочи, чтобы раствор для титрования равномерно стекал по трубке.

Можно титровать и неразбавленное молоко. Кислотность определяют так же, как и в первом случае, но из полученного результата вычитают две единицы, так как на титрование неразведенного молока идет на 2 мл щелочи больше, чем разведенного.

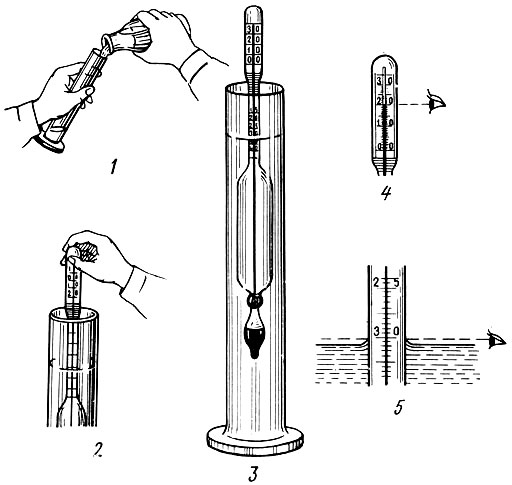

Определение плотности молока. Плотность молока определяют молочным ареометром, или лактоденсиметром (рис. 86). В узкой части трубки имеется шкала с цифрами от 1,026 до 1,034.

Рис. 86. Определение плотности молока: 1 — наполнение цилиндра, 2 — погружение ареометра (лактоденсиметра) в цилиндр, 3 — цилиндр с погруженным ареометром, 4 — отсчет температуры, 5 — отсчет плотности

В стеклянный цилиндр, вмещающий 200-250 мл, по стенке наливают 180-200 мл молока. Не касаясь стенок цилиндра, медленно погружают ареометр, держа его за верхний конец. Через 2-3 мин отсчитывают показания по верхнему краю мениска молока, а по термометру — температуру. При 20° С показания на шкале ареометра соответствуют фактической плотности молока.

Часто плотность молока обозначают в градусах ареометра, т. е. в сотых и тысячных долях его шкалы. Например, при плотности молока 1,027 показатель плотности в градусах равен 27, при плотности 1,0285 — 28,5. Если температура молока выше или ниже 20° С, то на каждый градус выше 20° С добавляют 0,2 единицы, если ниже, то вычитают по 0,2 единицы.

Во время определения плотности молока в цилиндре пену удаляют марлей. Плотность парного молока немного ниже, чем холодного, так как при остывании улетучиваются растворенные в нем газы и затвердевает молочный жир.

При прибавлении к молоку обрата или подснятии сливок плотность молока увеличивается, а от добавления воды — снижается.

Для проверки плотности молока берут контрольную пробу от той же группы коров и вычисляют процент добавленной воды по формуле

где А — плотность нормального молока; Б — плотность проверяемого молока.

Определение жира в молоке. Метод определения содержания жира в молоке основан на том, что при смешивании молока с серной кислотой белки растворяются, в том числе и белковые оболочки жировых шариков. Прибавление изоамилового спирта уменьшает поверхностное натяжение, и жировые шарики соединяются в более крупные капли. При нагревании и центрифугировании они образуют слой жира в верхней части жиромера, представляющего собой резервуар с вытянутой трубкой, на которой нанесена шкала.

Для определения содержания жира в молоке необходимо иметь молочную центрифугу, жиромеры (бутирометры) с резиновыми пробками, водяную баню, штатив для жиромеров, мерные пипетки на 10,77 мл для молока и автомат-пипетки на 1 мл для изоамилового спирта и на 10 мл для серной кислоты (рис. 87).

Пробы берут из отдельных фляг или емкостей после тщательного перемешивания молока мутовкой. Мерник с открытым отверстием опускают до дна, после этого закрывают верхнее отверстие трубки пальцем, вынимают мерник и сливают молоко в пронумерованные стаканы или банки.

Пронумерованные жиромеры ставят в штатив и в каждый из них наливают из пипетки, стараясь не замочить горлышко жиромера, 10 мл серной кислоты. Из стаканов пипеткой набирают 10,77 мл молока и осторожно по стенке жиромера выливают его на серную кислоту, стараясь не смешать молоко с кислотой. Затем из пипетки добавляют 1 мл изоамилового спирта (не попадая на горлышко жиромера) и вставляют пробки, винтообразно вкручивая их в горлышко жиромера.

Жиромеры рекомендуется завернуть в полотенце и несколько раз перевернуть, смешивая налитые компоненты. При этом происходит химическая реакция с выделением тепла. Если появились хлопья белка, жиромеры следует несколько раз встряхнуть. Затем жиромеры ставят в горячую (65-70° С) водяную баню пробками вниз. Через 5 мин их вынимают и устанавливают в молочную центрифугу пробками от центра и вращают центрифугу в течение 5 мин. Потом жиромеры снова ставят в горячую (65-70° С) баню на 5 мин, вынимают жиромеры, заворачивают в полотенце и держат на уровне глаз. Ввинчивая пробку, подгоняют прозрачный столбик жира к одному из крупных делений шкалы. Деления отсчитывают по нижнему мениску. Большое деление соответствует 1 % жира, а малое — 0,1%. Каждую пробу рекомендуется проверять дважды, при этом расхождение между определениями не должно превышать одного малого деления.

Несоблюдение температурного режима бани приводит к неправильным результатам.

Жиромеры и пробки после работы моют в содовом растворе и просушивают.

Редуктазная проба. Бактериальную загрязненность молока можно определить на ферме по редуктазной пробе * .

* ( Микробы, содержащиеся в молоке, выделяют фермент — редуктазу, которая обесцвечивает добавляемый к молоку раствор краски — метиленовой сини.)

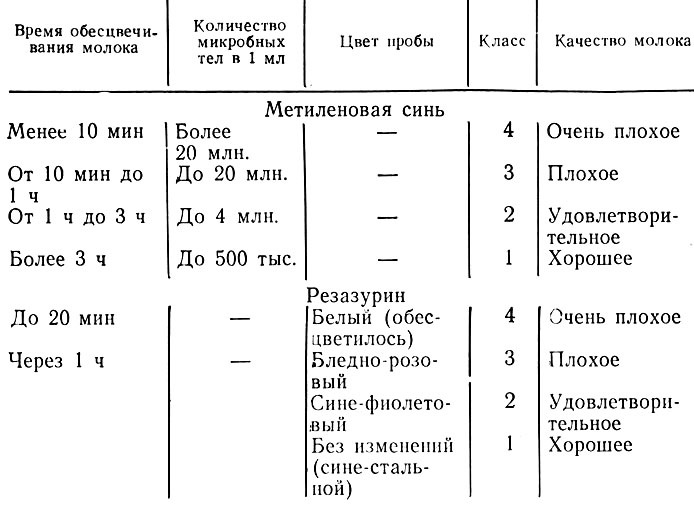

Из каждой фляги или другой емкости берут по 10 мл молока, выливают в пронумерованные пробирки и нагревают на водяной бане до 38-40° С. После этого в каждую пробирку добавляют по 1 мл раствора метиленовой сини, закрывают пробками, тщательно перемешивают и ставят в баню (уровень воды в бане должен быть выше уровня молока в пробирке). Для контроля в пробирки добавляют 1 мл дистиллированной воды. Пробирки проверяют через 10 мин и 1 ч. По времени обесцвечивания метиленовой сини судят о бактериальной загрязненности молока (табл. 19).

Таблица 19. Оценка молока по времени обесцвечивания проб

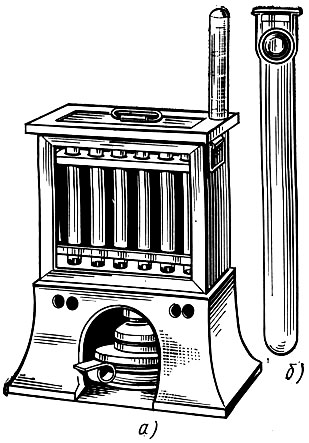

Бактериальную обсемененность молока можно определить по редуктазной пробе и с резазурином. 1 мл 0,01%-ного водного раствора резазурина добавляют к 10 мл молока. Пробирку закрывают пробкой и перемешивают содержимое. После этого пробирку помещают в теплую (38-40° С) водяную баню или редуктазник (рис. 88) (уровень воды должен быть выше уровня молока в пробирках). Спустя 20 мин и 1 ч сравнивают цвет пробирок с прокипяченной пробой молока, к которому прибавлен раствор резазурина. Следует иметь в виду, что резазурин обесцвечивается на солнечном свету.

Рис. 88. Редуктазный аппарат: а — водяная баня с термометром, б — пробирка

Редуктазную пробу проводят ежедекадно и по просьбе сдатчика.

1. Как определить сорт молока? 2. Что такое стойловая проба? 3. Как определить механическую загрязненность молока?. 4. Как определить титруемую кислотность и от чего она зависит? 5. Как определить плотность молока? 6. Как определяется содержание жира в молоке? 7. Для чего необходимо охлаждать молоко сразу же после выдаивания?

Источник

78 Лабораторные методы исследования молока

К лабораторным методам исследования молока относится: определение степени чистоты молока, определение плотности, определение кислотности с применением индикатора фенолфталеина, проба кипячения, определение содержания жира, бактериальная обсеменённость молока по редуктазной пробе с метиленовым голубым, определение содержания белка, определение содержания сухого вещества в молоке, определение сухих обезжиренных веществ в молоке, определение наличия анормального молока в сборном, определение ингибирующих веществ, определение натуральности молока, контроль пастеризации молока, исследование на мастит, исследование на бруцеллёз, люминисцентый анализ. Определение степени чистоты молока (ГОСТ 8218-89). Устанавлива¬ют количество механических примесей фильтрованием 250 мл молока через ватные или фланелевые фильтры диаметром 27-30 мм, установленные в прибо¬ре «Рекорд». Перед исследованием молоко тщательно перемешивают, подогре¬вают до температуры 35±5 °С и пропускают через фильтр. После этого фильтр вынимают и помещают на чистый белый лист бумаги, где, сравнивая со стан¬дартом, устанавливают группу чистоты молока.

Оценка результатов. Молоко первой группы не имеет механических примесей (для сырого молока допускается наличие на фильтре не более двух частиц), второй — имеет отдельные частицы (до 13), третьей — заметный остаток мелких и крупных частиц.

Определение плотности (ГОСТ 3625-84). Плотность молока определяют при помощи ареометра (лактоденсиметра) не ранее, чем через 2 часа после дой¬ки. В цилиндр по стенке осторожно наливают 250 — 500 мл перемешанного мо¬лока, измеряют его температуру, а затем в пробу медленно опускают ареометр, таким образом, чтобы он не касался стенок цилиндра. Через 3 минуты произво¬дят отсчеты по шкалам термометра и ареометра.

Плотность исследуемой пробы молока вычисляют как среднее арифмети¬ческое двух показании ареометра с учетом поправки на температуру молока. При температуре молока 20 °С, показания ареометра соответствуют истинной плотности, если же она выше 20 °С, то поправку в 0,2 °А на каждый градус раз¬ницы в температуре берут со знаком «плюс», если ниже — со знаком «минусОценка результатов. Кондиционное коровье молоко должно иметь плот¬ность не менее 1027,0 кг/м3.

Определение кислотности с применением индикатора фенолфталеи¬на (ГОСТ 3624-92). Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия в присутствии фенолфталеина.

В коническую колбу емкостью 150 — 200 мл с помощью пипетки отмери¬вают 10 мл молока, прибавляют 20 мл дистиллированной воды и 3 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. Смесь тщательно перемешивают и титруют 0,1Н раствором гидроокиси натрия (калия) до появления слабо¬розового цвета, соответствующего контрольному эталону окраски (приготов¬ленному из раствора сернокислого кобальта), не исчезающего в течение 1 ми¬нуты. Кислотность молока (в градусах Тернера) равна количеству миллиметров 0,1 Н раствора, гидроокиси натрия (калия), затраченного на нейтрализацию 10 мл молока, умноженному на 10.

В отдельных случаях кислотность молока можно определять без добавле¬ния воды, полученную при этом кислотность понижают на 2 °Т.

Для приготовления контрольного эталона окраски в коническую колбу наливают 10 мл молока и 1 мл 2,5 %-ного сернокислого кобальта. Эталон при¬годен для работы в течение суток.

Оценка результатов. Кислотность коровьего молока должна быть в пре¬делах 16, 0-21,0° Т.

Проба кипячением. Свежесть молока можно определить кипячением в пробирке. Молоко, имеющее кислотность выше 26 °Т, при кипячении в пробир¬ке свертывается. С помощью этой пробы выясняют, можно или нет пастеризо¬вать молоко. Кроме того, проба кипячением дает возможность отличить свежее молоко от смешанного, в котором имеется часть молока с повышенной кислот¬ностью. Например, при анализе смеси молока кислотностью 27 ° и 18 °Т проба кипячением положительна (молоко свертывается), хотя титруемая кислотность его может не превышать 22 °Т.

Определение содержания жира (ГОСТ 5867-90). Метод основан на вы¬делении жира из молока под действием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим’ ‘центрифугированием и измерением объ¬ема выделившегося жира в градуированной части жиромера.

В молочные жиромеры, стараясь не намочить горлышко, наливают по 10 мл серной кислоты плотностью 1,81 — 1,82 г/см3 и добавляют специальной пи¬петкой по 10,77 мл перемешанного молока (выдувание молока из пипетки не допускается), затем вшсят по 1 мл изоамилового спирта плотностью 0,811 -0,812 г/см3. Жиромеры закрывают сухими пробками, вводя их более чем напо¬ловину в горлышки жиромеров. Смешивание молока с кислотой сильно разо¬гревает смесь, поэтому жиромеры обертывают полотенцем и многократно пе¬реворачивают до полного растворения белковых веществ. Движением резино¬вой пробки регулируют столбик жидкости в жиромере так, чтобы его верх на¬ходился в трубке со шкалой. После этого жиромеры ставят пробками вниз на 5 минут в водяную баню с температурой 65 ± 2°С. Вынув из бани, их вставляют в патроны центрифуги узкой частью к центру, располагая симметрично один против другого для уравновешивания центрифуги. Центрифугу закрывают крышкой, и пробы центрифугируют в течение 5 минут со скоростью не менее 1000 об/мин. Затем жиромеры вновь погружают в водяную баню (с температу¬рой 65±2 °С), уровень воды в которой должен быть выше уровня жира в жиро-мере. Через 5 минут проводят отсчет содержания жира по нижнему мениску, причем граница раздела жира и кислоты должна быть четкой, а столбик жира прозрачным.

Показания жиромера соответствуют содержанию жира в молоке в про¬центах. Объем малых делений шкалы молочного жиромера соответствует 0,1% жира. Отсчет жира ведут с точностью до одного маленького деления жиромера. Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 0,1% жира. За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.

Добавление небольшого количества серной кислоты в жиромеры (при большом их объеме) не влияет на результаты определения.

Оценка результатов. Массовая доля жира в коровьем молоке должна быть не менее 2,8 %.

Бактериальная обсемененностъ молока по редуктазной пробе с мети-леновым голубым (ГОСТ 9225-84). Редуктаза — это окислительно-восстановительный фермент, выделяемый микроорганизмами в процессе жиз¬недеятельности. Метод основан на восстановлении метиленового голубого окислительно-восстановительными ферментами, выделяемыми в молоко мик¬роорганизмами. По продолжительности обесцвечивания метиленового голубого оценивают бактериальную обсемененность сырого молока.

Для микробиологических анализов из объединенной пробы молока выде¬ляют пробу в объеме 50 — 60 мл и помещают в стерильную посуду с помощью стерильных приспособлений.

Для проведения редуктазной пробы с метиленовым голубым готовят вод¬ный раствор с массовой концентрацией метиленового голубого 0,005 г/см3. Для этого 0,5 г метиленового голубого переносят в мерную колбу на 100 мл и дово¬дят метки прокипяченной и охлажденной до 25 ± 2° С водой. Смесь тщательно перемешивают до полного растворения. Срок хранения раствора не более 12 месяцев в банках, защищенных от света.

Для приготовления рабочего раствора с концентрацией 0,00015 г/ см3. Бе¬рут 6 мл первого раствора и смешивают со 194 мл дистиллированной воды. Срок хранения рабочего раствора не более 30 суток в холодильнике.

В пробирки наливают по 1 мл рабочего раствора метиленовой сини и по 20 мл исследуемого молока, закрывают пробками, смешивают и ставят в редук-тазник с температурой воды 37 °С или в водяную баню. Наблюдение за измене¬нием окраски ведут через 40 минут, 2,5 часа и 3,5 часа после погружения про¬бирок в редуктазник. Окончанием анализа считают момент обесцвечивания ок¬раски молока, при этом оставшийся небольшой кольцеобразный слой наверху ( шириной не более 1 см) или небольшую окрашенную часть внизу пробирки в расчет не принимают, окрашивание молока в этих пробирках при встряхивании не учитывают.

Определение содержания белка (ГОСТ 25179-90). Содержание белка в молоке определяется тремя методами: формольным титрованием, рефрактомет¬рическим и колориметрическим. Содержание белка данными методами может быть определено в непастеризованном молоке с кислотностью не выше 20 °Т.

Метод формального титрования основан на нейтрализации карбок¬сильных групп моноаминодикарбоновых кислот белков раствором гидроксида натрия, количество которого, затраченное на нейтрализацию, пропорционально массовой доле белка в молоке.

В химический стакан наливают 10 мл исследуемого молока (неконсерви¬рованного), добавляют 10-12 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфта¬леина и титруют 0,1 Н раствором гидроокиси натрия (калия) до слабо-розового окрашивания, соответствующего эталону. Затем вносят 2 мл нейтрализованного (по фенолфталеину) свежеприготовленного формалина и вновь титруют до по¬явления слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты. Количест¬во 0.1 Н раствора щелочи, пошедшей на титрование в присутствии формалина, умножают на коэффициент 1,92 и получают содержание белка в молоке в про¬центах.

Для получения нейтрального формалина, к нему добавляют несколько капель фенолфталеина и по каплям 0,1 Н раствор щелочи до появления устой¬чивого бледно-розового окрашивания.

Рефрактометрический метод основан на измерении показателей пре¬ломления молока и безбелковой молочной сыворотки, полученной из того же образца молока, разность между которыми прямо пропорциональна массовой доле белка в молоке.

В пенициллиновый флакон отмеривают 5 мл молока, добавляют 6 капель 4 %-ного раствора хлористого кальция и закрывают резиновой пробкой. После легкого встряхивания флакон помещают в кипящую водяную баню на 10 ми¬нут, затем охлаждают до 20 °С холодной водой. Вынутый из бани флакон выти¬рают и встряхивают так, чтобы конденсат на стенках и пробке перемешался с сывороткой. При нагревании все белковые вещества должны быть в осадке. Флаконы помещают в центрифугу и центрифугируют не менее 10 минут. Сы¬воротку отсасывают в стеклянную трубку через ватный тампон. 1 — 2 капли сы¬воротки наносят на призму рефрактометра. Закрыв призму и направив в окно верхней оправы световой луч, отсчитывают показания сыворотки с призмы и наносят 2 капли исследуемого молока. Отсчет проводят также по шкале «белок». При отсчете показаний визирную линию необходимо совмещать с грани¬цей светотени так, чтобы линии не оставляли между собой зазора.

Определяют процент белков в молоке по разности показателей, получен¬ных при нанесении сыворотки и молока на призму. Если, например, показатель отсчета по шкале при нанесении на призму молока равен 9,7, а сыворотку 6,4, то содержание белков в исследуемом молоке составляет 9,7 — 6,4=3,3 %.

Колориметрический метод. Метод основан на способности белков моло¬ка при рН ниже изоэлектрической точки связывать кислый краситель, образуя с ним нерастворимый осадок, после удаления которого измеряют оптическую плотность исходного раствора красителя относительно полученного раствора, которая уменьшается пропорционально массовой доле белка. Измерение про¬центного содержания белка в молоке проводят с помощью прибора фотоэлек-троколориметра. Методика подробно изложена в ГОСТ 25179-90 «Молоко. Ме¬тоды определения белка».

Оценка результатов. Массовая доля белка в коровьем молоке должна быть не менее 2,8 %,

Определение сухих обезжиренных веществ в молоке. В кондиционном молоке содержание сухих обезжиренных веществ составляет не менее 8,2 %. При денатурации молока водой данный показатель снижается ниже 8 %, а при частичном снятии жира он обычно бывает в пределах нормы.

82. Определение фальсификации сметаны и сливок. Сметану фальсифици¬руют добавлением мелкого растертого творога, простокваши, кефира и крахма¬ла.

Определение примесей творога или простокваши. В стакан’ С горячей во¬дой вносят столовую ложку сметаны. При наличии фальсификации жир всплы¬вает на поверхность, а казеин творога или простокваши и других примесей оседает на дно. сметана не должна иметь осадка или в виде исключении дииуыи-

мы только его следы. .

Определение примеси крахмала. В пробирку вносят 5 мл сметаны, добав¬ляют 2-3 капли раствора Люголя. Пробирку с содержимым встряхивают. По¬явление синего цвета указывает на наличие крахмала в продукте.

Определение фальсификации масла. Определение примеси раститель¬ных жиров в масле. В пробирке смешивают равные объемы расплавленного сливочного масла, насыщенного раствора резорцина в бензоле и концентриро¬ванной (плотность 1,36 — 1,38 г/см3) азотной кислоты. При наличии в продукте растительных жиров появляется фиолетовое окрашивание.

Определение примесей творога, сыра и других веществ в масле. В стакан с горячей водой (70 — 80 °С) вносят 1 столовую ложку сливочного масла, хоро¬шо размешивают и дают отстояться. Примеси, добавленные к маслу, оседают на дно стакана. Чистое масло осадка не дает.

Источник