- Использование аналитического, картометрического и фотограмметрического методов

- Аналитический способ определения координат точек проекта

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места”

- Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требования к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке

- Значения точности (средней квадратической погрешности) определения координат характерных точек границ земельных участков

- Требования к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места

- Рекомендуемые формулы расчета погрешности определения (вычисления) площади здания, сооружения, помещения, машино-места

- Обзор документа

Использование аналитического, картометрического и фотограмметрического методов

Автор: Дехканова Н.Н., к.э.н., начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

Мы рассмотрим лишь три из пяти методов, использование которых законодательно установлено при определении координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке. Это картометрический, фотограмметрический и аналитический методы.

Разговор коснётся заполнения реквизитов «1» и «2» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» межевого/технического плана в части указания одного из трёх рассматриваемых методов определения координат, который может применяться при осуществлении кадастровых работ, а также формул для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ при использовании данных методов.

Законодательную основу рассматриваемых вопросов составляют положения:

- Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре);

- Приказа Минэкономразвития РФ от 28.07.2011 №375 «Об определении требований к картам и планам, являющимся картографической основой государственного кадастра недвижимости» (далее – Приказ №375);

- Приказа Минэкономразвития России от 13.11.2015 №848 «Об утверждении требований к картам и планам, являющимся картографической основой Единого государственного реестра недвижимости, а также к периодичности их обновления» (далее – Приказ №848);

- Приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 №412 (ред. от 12.11.2015) «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (далее – Приказ №412);

- Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 №40651) (далее – Приказ №921);

- Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2010 №403 (ред. от 04.12.2015) «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011 №693 (ред. от 25.02.2014) «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 10.02.2012 №52 (ред. от 03.12.2015) «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 №518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» (далее – Приказ №518);

- Письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 14.10.2015 №10-3613-КЛ «О рассмотрении обращения»;

- Письма Роснедвижимости от 03.03.2008 №ВК/0834@ «О выдаче заинтересованным лицам сведений государственного кадастра недвижимости»;

- ГКИНП-05-029-84. Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 (утв. ГУГК СССР);

- ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (утв. ГУГК СССР 05.10.1979);

- ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов.

Перейдём теперь к вопросу использования картометрического метода.

Что предусматривает данный метод? Естественно, использование некой картографической основы.

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона о кадастре картографической основой государственного кадастра недвижимости (далее – картографическая основа кадастра) являются карты, планы, требования к которым определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

Приказом №375 утверждены «Требования к картам и планам, являющимся картографической основой государственного кадастра недвижимости».

Важно! Документ утрачивает силу с 01.01.2017 в связи с изданием Приказа №848.

Если сегодня в соответствии с пунктом 2 Приказа №375 картографической основой кадастра являются:

1. карты (планы), представляющие собой фотопланы местности масштаба 1:5000, созданные на основе данных дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью 0,5м (космическая съёмка, аэрофотосъёмка), не содержащие сведений, отнесённых к государственной тайне, созданные в картографической проекции и системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;

2. карты (планы), представляющие собой цифровые топографические карты и планы, не содержащие сведений, отнесённых к государственной тайне, сформированные в векторной форме, созданные в государственной системе координат.

То в соответствии с пунктом 2 Приказа № 848 картографической основой будут:

1. фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические планы масштаба 1:2000 – для территории населённых пунктов, и только при их отсутствии допускается использовать фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические планы масштабов 1:5 000 и 1:10 000;

2. фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические карты масштаба 1:10000 и масштаба 1:25000 – для экономически освоенных территорий, территорий повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и приграничных территорий, а при их отсутствии допускается использовать цифровые топографические карты масштаба 1:50000;

3. цифровые топографические карты масштаба 1:50000, 1:100000 – для территорий за границами населённых пунктов.

Что мы имеем на сегодняшний день?

В ряде субъектов РФ имеются созданные в разное время различными организациями ортофотопланы, отнесённые большей частью к документам государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Ещё в письме Роснедвижимости от 03.03.2008 №ВК/0834@ «О выдаче заинтересованным лицам сведений государственного кадастра недвижимости» было отмечено, что материалы геодезических и картографических работ не относятся к документам государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Следовательно, создаваемые Роснедвижимостью и передаваемые ею в территориальные органы Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации цифровые ортофотопланы в силу закона причисленные к материалам государственного картографо-геодезического фонда, являются единой картографической основой кадастра и предназначены в первую очередь для создания кадастровых карт различной тематической направленности.

Как это понимать? Кто может пользоваться картографической основой кадастра?

Что могут и должны использовать кадастровые инженеры в своей деятельности?

В соответствии с пунктом 1 Приказа №375 картографическая основа кадастра создается в целях составления и ведения кадастровых карт, а также предоставления сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН). Кто осуществляет эти полномочия? Конечно же, орган, осуществляющий кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости (на сегодняшний день это ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалы) [1] .

Состав сведений ГКН об объекте недвижимости указан в статье 7 Закона о кадастре, при этом в указанной статье приведён исчерпывающий список.

Важно! Данные ортофотопланов не являются сведениями государственного кадастра недвижимости, как и данные инвентаризационных планов, поэтому при обращении заинтересованных лиц орган кадастрового учёта выдаёт сведения ГКН в виде кадастровых планов территорий, а не копии цифровых ортофотопланов. И это правильно!

Поэтому неверно будет считать, что картографическая основа кадастра – это именно та основа, которая предназначена для деятельности кадастровых инженеров при выполнении работ по определению координат картометрическим методом.

Что же тогда использовать в качестве картографического материала для определения координат?

Рассмотрим сначала требования к точности определения координат картометрическим методом.

Для использования картометрического метода определения координат необходимо иметь картографический материал, основной частью которого является картографическое изображение. В качестве картографической основы кадастровых работ используются: государственные топографические карты различных масштабов, крупномасштабные планы городов или планы городов, создаваемые силами муниципальных управлений по архитектуре и градостроительству (масштабы 1:200 – 1:10000), ортофотопланы, планы лесоустройства масштабов 1:25000 и 1:10000, планы землеустройства различных масштабов.

Исходный картографический материал может быть представлен на бумажном и электронном носителе. Картографический материал на бумажном носителе представлен бумажными листами карт и планов, планами на жёсткой основе (фанера или алюминий) и картографическим изображением, построенным на пластике.

Определение уникальных характеристик точек (координат) связано с математической основой карты или плана. Согласно географической энциклопедии математическая основа карт и планов отражает геометрические законы построения карты и геометрические свойства изображения, обеспечивает возможность измерения координат, нанесения объектов по координатам, достаточно точные картометрические определения длин, площадей, объёмов, углов и др. К математической основе относят также проекцию карты, координатные сетки (географические, прямоугольные и иные) и масштаб.

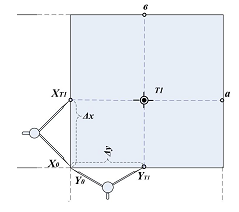

Для определения координат точки Т1 (рисунок 1) необходимо восстановить перпендикуляры на соответствующие стороны координатной сетки, измерить отрезки и вычислить координаты по формулам:

где X0, Y0 – координаты юго-западного угла квадрата координатной сетки;

Δx, Δy – измеренные приращения координат.

Рис. 1. Определение координат точки с использованием координатной сетки

Согласно пункту 12 Приказа №518 при определении местоположения характерных точек, изображенных на карте (плане), величина средней квадратической погрешности зависит от категории земель и разрешённого использования земельных участков и принимается равной 0,0005м в масштабе карты (плана).

В этой связи средняя квадратическая ошибка определения положения точки может быть выражена формулой:

где M T1 – средняя квадратическая ошибка определения положения точки;

mXT1, mYT1 – средние квадратические ошибки определения координат X, Y точки Т1 соответственно.

Как правило, средние квадратические ошибки равны и формула (2) преобразуется к виду:

Согласно пункту 24 «Основных положений по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000» (ГКИНП-05-029-84) точность нанесения координатной сетки не должна превышать 0,2мм в масштабе картографического материала. Минимизировать ошибки восстановления перпендикуляров можно путём контрольных измерений отрезков на противоположных сторонах квадрата координатной сетки (до точек a и b, см. рис.1) или другими способами.В свою очередь средние квадратические ошибки определения координат X, Y зависят от точности нанесения координатной сетки, точности восстановления перпендикуляра к стороне квадрата координатной сетки и точности измерения линейных отрезков.

Принимая во внимание вышесказанное, средние квадратические ошибки могут быть определены по формуле:

где m 0 – средняя квадратическая ошибка положения координатной сетки;

mΔX, ΔY – средняя квадратическая ошибка измерения отрезков.

Значения длин отрезков перпендикуляров на практике можно получить, используя в качестве технического средства измерения поперечный масштаб или линейку с миллиметровыми делениями. Точность измерений в случае применения поперечного масштаба, определяется ценой наименьшего деления, которое соответствует 0,1 величины основания поперечного масштаба. Основание поперечного масштаба принято равным двум сантиметрам. Величину точности измерения линейкой принимают равной точности графических определений – 1мм.

Но эти методы на практике сейчас применяются крайне редко, наиболее распространено определение координат методом, так называемой, электронной сколки, т. е. «оцифровки» чертежей, планов, карт и ввода этой информации в компьютер в виде растрового или векторного формата. Сканер также оцифровывает исходное изображение и с помощью соответствующих программ может превращать изображения в векторную форму. При снятии координат чертежа или карты местности оцифровываются только нужные, выбранные точки и линии.

Разрешающая способность и точность цифровой картографической продукции (далее – ЦКП) – это две её основные характеристики. Разрешающая способность – это минимальный шаг, с которым картографическая основа позволяет считывать координаты. Точность – это погрешность снятия координат, определяемая как отклонение измеренных значений координат точки от значений координат, полученных при наложении на исходный копируемый документ идеальной координатной сетки. Чем выше разрешающая способность, тем выше точность.

Точность существующих цифровых карт/планов колеблется в пределах от 0,005 до 0,03 дюйма. На результат работы также влияет точность действий исполнителя работ. В среднем хороший специалист вносит погрешность не более 0,004 дюйма » 0,0001м (1 дюйм = 2,54 сантиметра).

Точность цифровых ортофотопланов определяется: масштабом исходных фотоснимков; ошибками элементов внутреннего, взаимного и внешнего ориентирования исходных фотоснимков или их растровых полутоновых изображений; ошибками цифровой модели рельефа; величиной пикселя сканирования исходных фотоснимков и др [2] .

В таблице 1 представлены величины средних квадратических ошибок для различных способов измерений.

Значения средних квадратических ошибок определения

координат для различных способов измерения

Источник

Аналитический способ определения координат точек проекта

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места”

В соответствии с частью 13 статьи 22 и частью 13 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 27, ст. 4248), пунктом 1 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3052; 2020, № 7, ст. 855), приказываю:

требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требования к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке (приложение № 1 к настоящему приказу);

требования к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места (приложение № 2 к настоящему приказу).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года.

| Исполняющий обязанности руководителя | М.С. Смирнов |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2020 г.

Приложение № 1

к приказу Росреестра

от 23 октября 2020 г. № П/0393

Требования

к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требования к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Характерной точкой границы земельного участка является точка изменения описания границы земельного участка и деления ее на части 1 .

2. Положение на местности характерных точек границы земельного участка и характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке (далее — характерные точки) описывается плоскими прямоугольными координатами, вычисленными в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

3. Координаты характерных точек определяются следующими методами:

1) геодезический метод (полигонометрия, прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодезические методы);

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений);

3) комбинированный метод (сочетание геодезического метода и метода, спутниковых геодезических измерений (определений);

4) фотограмметрический метод;

5) картометрический метод;

6) аналитический метод.

При выполнении измерений в государственных системах координат для определения значения координат характерных точек в местных системах координат используются параметры перехода между соответствующей местной системой координат и государственными системами координат, определенные в соответствии с законодательством о геодезии и картографии.

4. Для определения координат характерных точек геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений) и комбинированным методом используются пункты государственной геодезической сети и (или) геодезических сетей специального назначения (далее — геодезические пункты).

Характерные точки границ земельных участков, определенные геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений) или комбинированным методом, закрепляются межевыми или иными знаками, в случае если это предусмотрено договором подряда на выполнение кадастровых работ или иным документом, на основании которого выполняются кадастровые работы. Сведения о закреплении характерных точек границ земельных участков отражаются в межевом плане.

Для оценки точности определения координат (местоположения) характерной точки рассчитывается средняя квадратическая погрешность.

5. Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки вычисляется по формуле:

— средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки относительно ближайшего пункта государственной геодезической сети или геодезической сети специального назначения;

— средняя квадратическая погрешность определения координат точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта государственной геодезической сети или геодезической сети специального назначения;

— средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с которой производилось ее определение.

6. Фактическая величина средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границы земельного участка не должна превышать значения точности (средней квадратической погрешности) определения координат характерных точек границ земельных участков из установленных в приложении к настоящим требованиям.

7. Координаты характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка, надземных конструктивных элементов, а также подземных конструктивных элементов (при условии возможности визуального осмотра таких подземных конструктивных элементов на момент проведения кадастровых работ, например, до засыпки траншеи) определяются с точностью определения координат характерных точек границ земельного участка, на котором расположены здание, сооружение или объект незавершенного строительства.

Если здание, сооружение или объект незавершенного строительства располагаются на нескольких земельных участках, для которых установлена различная точность определения координат характерных точек, то координаты характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка, надземных конструктивных элементов, а также подземных конструктивных элементов (при условии возможности визуального осмотра таких подземных конструктивных элементов) определяются с точностью, соответствующей наиболее высокой точности определения координат характерных точек границ земельного участка.

8. При отсутствии на момент проведения кадастровых работ возможности визуального осмотра подземных конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки контура подземного конструктивного элемента здания, сооружения или объекта незавершенного строительства определяется по следующим формулам:

а) при вычислении координат характерных точек контура подземного конструктивного элемента здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на основании полученных значений координат характерных точек контура наземных конструктивных элементов, результатов внутреннего обмера и толщины ограждающих конструкций (стен) конструктивных элементов:

— средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки контура подземного конструктивного элемента;

— средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки контура наземного конструктивного элемента;

— средняя квадратическая погрешность линейных (линейно-угловых) измерений параметров подземных конструктивных элементов;

— средняя квадратическая погрешность передачи координат с наземного на подземный конструктивный элемент здания;

б) при вычислении координат характерных точек контура подземных конструктивных элементов, местоположение которых определено с использованием приборов поиска (например, трассоискателей, георадаров, трубокабелеискателей, тепловизоров):

— средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки контура подземного конструктивного элемента;

— средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки проекции подземного конструктивного элемента на поверхность земельного участка;

— средняя квадратическая погрешность определения местоположения подземных конструктивных элементов прибором поиска.

При этом величина средней квадратической погрешности определения координат характерной точки контура подземного конструктивного элемента не ограничивается значениями точности определения координат характерных точек границ земельных участков, указанных в приложении к настоящим требованиям, допускается отклонение средней квадратической погрешности определения координат характерной точки контура подземного конструктивного элемента от значений средних квадратических погрешностей для соответствующих категорий земель и разрешенного использования земельных участков.

9. Для вычисления средней квадратической погрешности определения координат характерной точки используются формулы, соответствующие методам определения координат характерных точек.

10. Геодезический метод.

Вычисление средней квадратической погрешности определения координат характерных точек производится с использованием программного обеспечения, посредством которого осуществляется обработка полевых материалов, в соответствии с применяемыми способами (теодолитные или полигонометрические ходы, прямые, обратные или комбинированные засечки и иные).

При обработке полевых материалов без применения программного обеспечения при вычислении средней квадратической погрешности определения координат характерных точек используется формула, указанная в пункте 5 настоящих требований, а также формулы расчета средней квадратической погрешности, соответствующие способам определения координат характерных точек, в том числе:

1) среднюю квадратическую погрешность определения координат характерной точки методом прямой угловой засечки вычисляют по формуле:

— средняя квадратическая погрешность измерения угла, выраженная в секундах;

— число секунд в одном радиане;

— угол между направлениями на исходные геодезические пункты (1) и (2);

и — расстояния от исходных геодезических пунктов (1) и (2) до определяемой точки;

2) среднюю квадратическую погрешность определения координат характерной точки методом обратной угловой засечки вычисляют по формуле:

— средняя квадратическая погрешность измерения угла, выраженная в секундах;

— число секунд в одном радиане;

— угол между направлением от определяемой точки на исходный геодезический пункт (1) и направлением от исходного геодезического пункта (1) на исходный геодезический пункт (2);

— угол между направлением от определяемой точки на исходный геодезический пункт (3) и направлением от исходного геодезического пункта (3) на исходный геодезический пункт (2);

а — расстояние между исходными геодезическими пунктами (1) и (2);

b — расстояние между исходными геодезическими пунктами (2) и (3);

, , — расстояния от исходных геодезических пунктов до определяемой точки;

3) среднюю квадратическую погрешность определения координат характерной точки методом полярной засечки вычисляют по формуле:

— средняя квадратическая погрешность измерения угла, выраженная в секундах;

— средняя квадратическая погрешность измерения расстояния d;

d — расстояние от исходного геодезического пункта до определяемой точки;

— число секунд в одном радиане.

11. Метод спутниковых геодезических измерений (определений).

Вычисление средней квадратической погрешности определения координат характерных точек производится с использованием программного обеспечения, посредством которого выполняется обработка материалов спутниковых наблюдений, а также по формулам, указанным в пунктах 5, 8 настоящих требований.

12. Комбинированный метод.

Вычисление средней квадратической погрешности определения координат характерных точек производится по формуле:

— средняя квадратическая погрешность определения координат точек, в отношении которых применен метод спутниковых геодезических измерений (определений);

— средняя квадратическая погрешность определения координат точек, в отношении которых применен геодезический метод.

13. Фотограмметрический метод.

При определении координат характерных точек фотограмметрическим методом используются материалы аэрофотосъемки и космической съемки, размер проекции пикселя на местности которых не превышает значений, установленных в приложении к настоящим требованиям для соответствующей категории земель и разрешенного использования земельных участков.

14. Картометрический метод.

При определении координат характерных точек:

с использованием карт (планов), фотокарт, ортофотопланов, созданных в аналоговом виде, величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0012 метра в масштабе соответствующей карты (плана), фотокарты, ортофотоплана;

с использованием карт (планов), созданных в цифровом виде, величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0007 метра в масштабе соответствующей карты (плана);

с использованием фотокарт, ортофотопланов, созданных в цифровом виде, величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0005 метра в масштабе соответствующей фотокарты, ортофотоплана.

15. Аналитический метод.

Величина средней квадратической погрешности определения координат характерных точек принимается равной величине средней квадратической погрешности определения координат характерных точек, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и которые используются для вычислений, либо величине средней квадратической погрешности определения координат характерных точек, сведения о которых получены при выполнении данных кадастровых работ (в случае невозможности определения координат характерной точки геодезическим методом или методом спутниковых геодезических измерений (определений).

16. Если смежные земельные участки имеют различные требования к точности определения координат их характерных точек, то общие характерные точки границ земельных участков определяются с точностью, соответствующей наиболее высокой точности определения координат характерных точек границ земельного участка.

17. Договором подряда на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрено определение координат характерных точек с более высокой точностью, чем установлено в приложении к настоящим требованиям. В этом случае определение координат характерных точек производится с точностью, не ниже установленной договором подряда на выполнение кадастровых работ.

18. Допустимые расхождения первоначальных и последующих (контрольных) определений координат характерных точек не должны превышать удвоенного значения средней квадратической погрешности, указанной в приложении к настоящим требованиям.

1 Часть 8 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344).

Приложение

к требованиям к точности и методам

определения координат характерных

точек границ земельного участка,

требованиям к точности и методам

определения координат характерных

точек контура здания, сооружения

или объекта незавершенного

строительства на земельном участке,

утвержденным приказом Росреестра

от 23 октября 2020 г. № П/0393

Значения

точности (средней квадратической погрешности) определения координат характерных точек границ земельных участков

| № п/п | Категория земель и разрешенное использование земельных участков | Средняя квадратическая погрешность определения координат (местоположения) характерных точек, м | Размер проекции пикселя на местности для аэрофотоснимков и космических снимков, см |

|---|---|---|---|

| 1 | Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов | 0,10 | 5 |

| 2 | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | 0,20 | 7 |

| 3 | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков, указанных в пункте 2 настоящих значений | 2,50 | 35 |

| 4 | Земельные участки, отнесенные к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения | 0,50 | 9 |

| 5 | Земельные участки, отнесенные к землям особо охраняемых территорий и объектов | 2,50 | 35 |

| 6 | Земельные участки, отнесенные к землям лесного фонда, землям водного фонда и землям запаса | 5,00 | 60 |

| 7 | Земельные участки, не указанные в пунктах 1 — 6 настоящих значений | 2,50 | 35 |

Приложение № 2

к приказу Росреестра

от 23 октября 2020 г. № П/0393

Требования

к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места

1. Настоящие требования применяются при подготовке документов для целей государственного кадастрового учета объектов недвижимости в случае определения площади зданий с назначением «жилое», «многоквартирный дом» (далее — жилые здания), «нежилое» (далее — нежилые здания), помещений с назначением «жилое», «нежилое» (далее соответственно — жилые, нежилые помещения), машино-мест, площади или площади застройки сооружений, основной характеристикой которых является площадь или площадь застройки 1 .

Настоящие требования не применяются для иных установленных законодательством случаев, при которых предусмотрено определение площади объектов недвижимости, в том числе при определении площади (приведенной площади, общей площади) здания или помещения в случае, указанном в части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 2 , в случае определения площади здания или помещения для целей реализации жилищных прав на жилые помещения (часть 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 3 ), а также при государственном учете жилищного фонда (часть 5 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации 4 ).

Используемые в настоящих требованиях понятия и термины применяются в значении, установленном законодательством в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

2. Площадь здания, площадь сооружения, основной характеристикой которых является площадь, площадь помещения или машино-места определяются на основании натурных измерений такого объекта как площадь простейшей геометрической фигуры (например, прямоугольник, трапеция, прямоугольный треугольник) или путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур (с округлением до 0,1 квадратного метра). Измерения для определения площади указанных объектов рекомендуется проводить по завершении строительных, в том числе отделочных, работ, результаты измерений отображать в графической части технического плана согласно требованиям к подготовке технического плана, установленным в соответствии с частью 13 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 5 .

3. Значение площади здания или сооружения, площади застройки сооружения, площади помещения, машино-места определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, — в метрах с округлением до 0,01 метра, вычисление площади производится после округления линейных измерений.

4. Для оценки точности определения (вычисления) площади здания, сооружения, помещения или машино-места, площади застройки сооружения рассчитывается средняя квадратическая погрешность определения (вычисления) площади по рекомендуемым формулам, приведенным в приложении к настоящим требованиям, и указывается в техническом плане в соответствующей характеристике объекта недвижимости.

Для расчета средней квадратической погрешности определения (вычисления) площади здания, сооружения, помещения или машино-места, площади застройки сооружения могут быть использованы другие формулы.

5. Площадь жилого или нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.

6. Площадь многосветных пространств (многосветных помещений, атриумов, проемов в перекрытиях, а также лифтовых и других шахт) включается в площадь только нижнего по отношению к такому пространству этажа жилого или нежилого здания, сооружения.

Площадь многосветных пространств и проемов в перекрытиях жилого или нежилого помещения учитывается в нижней по отношению к такому пространству части жилого или нежилого помещения.

7. Площадь эксплуатируемой кровли, наружных галерей, веранд, террас, открытых или остекленных лоджий и балконов, а также наружных тамбуров нежилого здания, сооружения, нежилого помещения определяется в пределах внутренних поверхностей стен и ограждений без учета площади, занятой ограждением.

8. Площадь нежилого здания, сооружения, основной характеристикой которого является площадь, определяется с учетом положений пунктов 2-7, 8.1 — 8.6 настоящих требований.

8.1. В площадь нежилого здания, сооружения включаются площади антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, галерей, переходов в другие здания, тоннелей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, открытых неотапливаемых планировочных элементов нежилого здания, сооружения (включая площадь эксплуатируемой кровли, наружных галерей, наружных тамбуров и других подобных элементов).

8.2. В площадь нежилого здания, сооружения не включаются площади:

подполья для проветривания нежилого здания, сооружения на вечномерзлых грунтах;

технического подполья (в котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций), технического этажа при высоте от пола до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных) менее 1,8 метра;

наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов;

технических надстроек на кровле (выходов на кровлю из лестничных клеток; выходящих на кровлю машинных помещений лифтов, вентиляционных камер и иных подобных надстроек);

площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников;

засыпанных землей пространств между строительными конструкциями.

8.3. Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Расстояния, применяемые для определения площади этажа, измеряются на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола (при этом плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления или кондиционирования воздуха не учитываются).

8.4. В площадь этажа нежилого здания, сооружения включаются площади:

балконов (внутренних в зрительных и других залах), лоджий, террас и веранд, внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа;

всех площадок, ярусов этажерок и антресолей — в одноэтажном здании;

площадок, ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками площадок, ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа — в многоэтажном здании.

8.5. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен, мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом пункта 8.6 настоящих требований.

8.6. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения, площадь нежилого помещения мансардного этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° — до 1,5 метра, при наклоне 45° — до 1,1 метра, при наклоне 60° и более — до 0,5 метра. При промежуточных значениях угла наклона высота определяется по интерполяции.

9. Площадь застройки сооружений, основной характеристикой которых является площадь застройки, определяется на основании значений координат характерных точек контура такого сооружения как площадь проекции внешних границ ограждающих конструкций (надземных и (или) подземных (при наличии таковых) сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания сооружения к поверхности земли, включая выступающие надземные и (или) подземные части такого сооружения (входные площадки и ступени, крыльца, веранды, террасы, балконы, консоли, приямки, входы в подвал, рампы и тому подобное). В площадь застройки включаются площадь проекции сооружения, расположенного на столбах, арки, проезда под сооружением, части сооружения, консольно выступающие за плоскость стены.

10. Площадь указанных в пункте 1 настоящих требований жилых зданий определяется с учетом положений пунктов 2 — 7, 10.1 — 10.4, 13 настоящих требований. Исходя из положений пункта 39 статьи 1, части 1 статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 6 , частей 1 и 3 статьи 23, части 9 статьи 54 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 7 , правила определения площади жилых зданий применяются при определении площади зданий с разрешенным использованием «объект индивидуального жилищного строительства» («жилой дом») или «садовый дом», зданий с назначением «жилой дом», «жилое строение» или «садовый дом».

10.1. В площадь жилого здания не включаются площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводками, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.

10.2. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Расстояния, применяемые для определения площади этажа, измеряются на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола (плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления или кондиционирования воздуха не учитываются).

10.3. В площадь этажа жилого здания включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.

10.4. Площадь мансардного. этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом пункта 13 настоящих требований.

11. Площадь нежилого помещения, в том числе расположенного в многоквартирном доме, определяется с учетом положений пунктов 2 — 4, 6, 7, 8.6, 11.1, 11.2 настоящих требований.

11.1. Площадь нежилого помещения определяется как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между внутренними поверхностями стен и (или) перегородок. Расстояния, применяемые для определения площади нежилого помещения, измеряются на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола (при этом плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления или кондиционирования воздуха не учитываются).

11.2. В площадь нежилого помещения включается площадь лестничных площадок и ступеней, расположенных в пределах такого помещения, площадь наружных тамбуров, лоджий, террас (в том числе расположенных на эксплуатируемой кровле), веранд, балконов, галерей и иных подобных частей помещения или здания.

12. Площадь жилого помещения определяется с учетом положений пунктов 1 — 4, 6, 12.1 — 12.4, 13 настоящих требований.

12.1. Площадь жилого помещения (квартира, комната в квартире) состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, рассчитанных по их размерам, измеряемым между поверхностями стен и перегородок, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли.

12.2. К площади помещений вспомогательного использования в жилом помещении относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей, и иные.

12.3. Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения, измеряются на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола (плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления или кондиционирования воздуха не учитываются).

12.4. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы на участке с высотой от пола до низа выступающих конструкций лестницы 1,6 метра и менее не включается в площадь помещения, в котором размещена лестница.

12.5. Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, которые входят в отопительную систему здания и не являются декоративными, в площадь жилого помещения не включается.

13. Площадь мансардного этажа жилого здания, площадь жилого помещения мансардного этажа жилого здания определяется в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне до 45° — от 1,6 метра, при наклоне от 45° и более — от 1,9 метра. Площадь мансардного этажа жилого здания, площадь жилого помещения мансардного этажа жилого здания с высотой потолка менее 1,6 и 1,9 метра соответственно при соответствующих углах наклона потолка не учитываются (не включаются).

14. Площадь машино-места определяется с учетом положений настоящего пункта, а также пунктов 2-4 настоящих требований.

Площадь машино-места рассчитывается по размерам, измеряемым между характерными точками границ машино-места, определяемыми в соответствии с проектной документацией здания, сооружения 8 , включая поверхности строительных или иных ограждающих конструкций (при наличии). Расстояния, применяемые для определения площади машиноместа, измеряются на уровне пола.

1 Пункт 10 части 4 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344).

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2017, № 31, ст. 4767.

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14.

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 27, ст. 4248.

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 1, ст. 90; № 32, ст. 5133.

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4766; 2018, № 32, ст. 5133.

8 Часть 6.2 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Приложение

к требованиям к определению

площади здания, сооружения,

помещения, машино-места,

утвержденным приказом Росреестра

от 23 октября 2020 г. № П/0393

Рекомендуемые формулы

расчета погрешности определения (вычисления) площади здания, сооружения, помещения, машино-места

1. В случае если здание, сооружение, помещение, мащино-место имеет простейшую геометрическую фигуру в форме квадрата, прямоугольника, параллелограмма, среднюю квадратическую погрешность определения площади здания, сооружения, помещения, машино-места ( ) рекомендуется вычислять по формуле:

а и b — длина и ширина прямоугольника, у квадрата — длина сторон, у параллелограмма — длина основания и высота соответственно;

— средняя квадратическая погрешность определения линейных измерений.

2. В случае если здание, сооружение, помещение имеет простейшую геометрическую фигуру в форме треугольника, а площадь его определяется через произведение высоты на основание, то среднюю квадратическую погрешность определения площади здания, сооружения, помещения рекомендуется вычислять по формуле:

а — длина основания треугольника;

h — высота треугольника;

— средняя квадратическая погрешность определения линейных измерений.

3. При определении площади здания, сооружения, помещения путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур или площади помещения путем суммирования площадей всех частей такого помещения среднюю квадратическую погрешность определения площади здания, сооружения, помещения в пределах одного этажа, а также в случае одноэтажности объекта недвижимости рекомендуется вычислять по формуле:

— средняя квадратическая погрешность определения площади простейшей фигуры или одной части помещения;

n — количество простейших геометрических фигур, на которые был разбит объект для определения площади, или количество частей, из которых состоит помещение.

4. В случае наличия нескольких этажей у здания, сооружения, расположения помещения на нескольких этажах и (или) наличия эксплуатируемой кровли среднюю квадратическую погрешность определения площади здания, сооружения, помещения рекомендуется вычислять по формуле:

— средняя квадратическая погрешность определения площади здания, сооружения, помещения в пределах одного этажа, а также эксплуатируемой кровли;

c — количество этажей у здания, сооружения, помещения, также при необходимости учитывается эксплуатируемая кровля.

5. Среднюю квадратическую погрешность определения площади застройки сооружения рекомендуется вычислять по формуле:

, — координаты характерных точек контура застройки сооружения; — средняя квадратическая погрешность измерений положения точек контура застройки сооружения;

n — число характерных точек контура застройки сооружения.

Обзор документа

На 2021-2026 гг. Росреестр установил требования:

— к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка;

— к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке;

— к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места.

Это необходимо для подготовки межевых и технических планов.

Источник