Графо-аналитический метод расчета программ координации

Методы расчета программ координации

Сравнительно простой, он связан с большой трудоемкостью расчетно-графических операций поэтому он эффективен при небольшом числе светофорных объектов.

Сущность метода заключается в построении графика путь — время. Он выполняется в системе прямоугольных координат. По горизонтальной оси –время в секундах, по вертикальной значение пути в метрах.

Исходными данными для расчета являются

1. Выполненный в масштабе план магистрали с обозначением расстояний между перекрестками.

2. Схема существующей организации движения с расстановкой светофоров, дорожных знаков и разметки.

3. Организация движения на перекрестке

4. Картограммы интенсивности движения Т.С. и пешеходов на каждом перекрестке.

5. Данные о расчетных скоростях движения для магистрали в целом и для отдельных ее участков.

На основании исходных данных рассчитывают режимы регулирования для всех светофорных объектов, как для изолированного перекрестка.

Перекресток, для которого получена максимальная длительность цикла является наиболее загруженным и носит название «ключевого».

Учитывая, что при координированном управлении длительность цикла на всех перекрестках должна быть одинаковой то в качестве расчетного принимают цикл ключевого перекрестка. При многопрограммном координированном управлении, в разное время суток ключевым могут быть различные перекрестки.

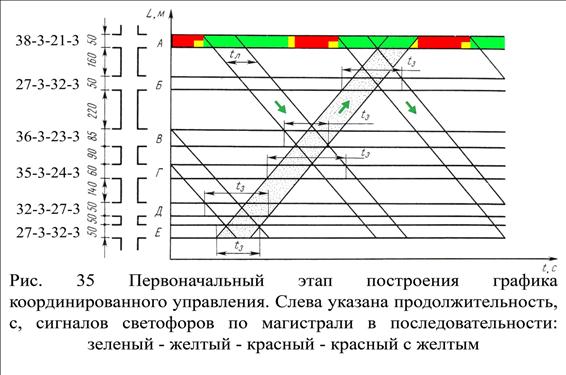

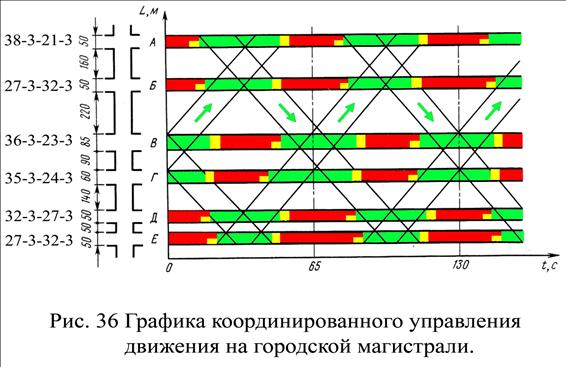

При этом и расчетная длительность цикла для разных программ как и рекомендуемая скорость могут быть различными. График координации строят в следующем порядке.

Слева указывают продолжительность сигналов светофора в следующей последовательности:

Слева от вертикальной оси с соблюдением масштаба наносят выполненный схематический план магистрали с указанием расстояний между перекрестками. Отмечают режимы светофорного регулирования.

На горизонтальной оси соответствующей ключевому перекрестку наносят с лева на право повторяющуюся последовательность сигналов вдоль магистрали, от начала зеленых сигналов и точек отстоящих в право на расстоянии

Если график движения автомобиля находиться внутри этой ленты то ему горантируется безостановочное движение.

Лента времени для встречного авто берется той же ширины но имеет обратный наклон.

Необходимо добиваться, чтобы на линиях перекрестков расстояние

Если участок

1. Уменьшением ширины ленты времени.

2. Изменение расчетной скорости

3. Увеличение длительности зеленого сигнала по магистрали на некоторых перекрестках

После коррекции графика на него наносят все ленты времени для потоков прямого и встречного направлений и график принимает законченный вид.

Источник

Система составления графика движения и способ ее работы

А. А. Орлюк, директор БФ ВНИИАС, канд. экон. наук Ю. В. Былинский, канд. техн. наук

На протяжении длительного времени график движения поездов остается основным технологическим документом по организации перевозочного процесса. На железных дорогах России и стран СНГ действуют два типа графиков: нормативный и исполненный. Нормативный график составляется на длительный срок инженерами-графистами, как правило, с использованием компьютеров и графопостроителей. Это ускоряет процесс его составления, улучшает качество графика, автоматизирует процесс составления расписаний движения поездов. Исполненный график ведется вручную поездными диспетчерами, а на ряде участков составляется по импульсам, поступающим от устройств СЦБ, обрабатываемых компьютерами, установленными на диспетчерских кругах. Основным недостатком при этом является расхождение между нормативным и исполненным графиком. Оно возникает вследствие того, что составленный на длительный срок нормативный график не может учесть реальную эксплуатационную обстановку, присущую текущей работе. Это в значительной степени исправляет автоматизированная система ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Специалисты Уральского отделения ВНИИЖТа не только автоматизировали процесс составления графика исполненного движения (ГИД), но и добились положительных результатов в составлении перспективных графиков и организации на их основе эксплуатационной работы. При всей полезности проделанной работы она также не свободна от недостатков. Наиболее существенным является неполное информационное взаимодействие с автоматизированной системой оперативного управления перевозками (АСОУП) и работой железнодорожных узлов, вследствие чего составляемые перспективные графики не содержат конкретных сведений о составах прогнозируемых поездов. В США разработана и запатентована «Система и способ составления графика движения». Она охватывает широкий круг вопросов, начиная от автоматизированного составления текущего графика и заканчивая автоматическим управлением движением поездов на участках. При этом график составляется от станций погрузки до станций выгрузки. Наиболее существенным недостатком этой системы является то, что она охватывает маршрутизированные грузопотоки и не учитывает переработку вагонов на технических станциях. Все перечисленное,, побудило авторов к выработке новой стратегии автоматизации работ по оперативному управлению перевозками. Древняя философская мудрость гласит: «Не говори мне, что есть сейчас, а лучше скажи, что будет завтра». К сожалению, идеология действующих автоматизированных систем на уровне станций, дорог и сети построена так, что она отвечает только на первую часть вопроса. Исполненный график движения также говорит о том, что есть сейчас и что уже было. Управление перевозочным процессом — проблема комплексная. Невозможно добиться желаемого результата, если решать каждую задачу по отдельности. Нельзя составить полноценный текущий график, не обладая прогнозной информацией о работе узлов, направлений и дороги в целом. Базовой системой для реализации этих задач должна быть автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП) в модернизированном виде.

Под системой понимается среда, с использованием которой можно было бы составить текущий график движения поездов. Каким же временным и качественным параметрам она должна отвечать? Если речь идет о дороге, то временная размерность «завтра» должна находиться в пределах не менее оборота вагона. Имея в виду обще технологическую сущность графика движения поездов, к нему «подвязываются» все связанные с ним элементы эксплуатационной работы, а также устройства, автоматически фиксирующие положение поездов и техническое и коммерческое состояние подвижного состава. В качестве наиболее близкого прототипа принят выше названный патент США. В состав системы входит общесистемный планировщик (см. рисунок), прототипом которого является действующая на железных дорогах России и стран СНГ типовая АСОУП. Во взаимодействии с ней функционирует планировщик-диспетчер, являющийся ответственным за составление текущего графика движения’ поездов. График в автоматизированном виде поступает в общесистемный планировщик. От него, в свою очередь, поступают исключения, если график, его отдельные параметры не отвечают общему замыслу или же за истекший период произошли изменения, требующие его коррекции. От планировщика-диспетчера параметры текущего графика передаются на путевые устройства и устройства управления поездами в виде управляющих команд. При этом они предварительно проходят через блок обеспечения безопасности движения поездов, исключающий возможность прохождения некорректной команды.

На железных дорогах России и стран СНГ объем перевозок грузов маршрутными поездами от мест погрузки до мест выгрузки и уровень специализированного подвижного состава, задействованного между пунктами погрузки и выгрузки, меньше чем в США. В связи с этим при организации маршрутных перевозок используется подвижной состав общего назначения, который, как правило, не возвращается на предыдущие станции погрузки. В связи с этим при составлении графика необходимо учитывать грузопотоки, перерабатываемые на технических станциях (узлах). Простой вагонов на них в 2—3 раза по времени превышает их нахождение на диспетчерских участках, соединяющих между собой узлы. Поэтому составление графиков без учета работы узлов не может дать ощутимого экономического эффекта. С другой стороны, имеющиеся данные о работе железнодорожных узлов позволяют оценить вагонопотоки за отрезок времени, в 5—8 раз меньший, чем это требуется для составления полноценного текущего графика. В силу названных причин в общесистемном планировщике действует блок имитации работы узлов. На рисунке он и связанные с ним элементы отображены утолщенными линиям. Информация от этого блока по каналам связи поступает в планировщики работы узлов, входящих в зону региона составления графика и его исполнения. В свою очередь, в узловой планировщик поступают импульсы от напольных устройств, фиксирующих перемещение поездов и вагонов, их техническое и коммерческое состояние. В обработанном виде импульсы, имеющие отношение к графику движения в реальном времени, поступают в планировщик-диспетчер, который фиксирует исполнение графика и отклонения передает в общесистемный планировщик. Планировщики работы узлов в непрерывном режиме передают в общесистемный планировщик исходные данные по заявкам на погрузку в соответствии с заранее составленными шаблонами по предстоящим отправкам и исполненной работе. Благодаря такой конструкции система имеет замкнутый цикл работы, обеспечивающий преемственность и непрерывность графика движения поездов. Способ работы системы отличается от действующего. В ней каждый из узлов передает в общесистемный планировщик исходные данные об исполненной работе по каждой подвижной единице и заявкам по подаче подвижного состава под погрузку. Заявки отличаются от действующих тем, что они включаются в шаблоны, имитирующие предстоящие перевозки. Благодаря этому заранее известны станции назначения, грузополучатели и объем поставок по каждому шаблону. Общесистемный планировщик в реальном времени обрабатывает поступившие исходные данные от каждого узла, создавая при этом по ним прогнозную информацию в виде четырех составляющих: погрузка, транзит, выгрузка, порожний подвижной состав. Общесистемный планировщик в реальном времени передает каждому из узлов зоны обслуживания свою прогнозную информацию по выше названным четырем параметрам. Достаточная глубина информации для составления прогнозного графика достигается по погрузке за счет заблаговременного (на предстоящие двое-трое суток) определения шаблонов отправок, по которым будет произведена погрузка. Обработка последних в общесистемном планировщике позволяет определить по каждому узлу предстоящую выгрузку, образование порожного подвижного состава и транзитного потока для узлов, перевозка на которых не завершается. При этом наиболее важным элементом для составления графика движения поездов является параметр «транзит». Он образуется из грузопотоков, проходящих через узел без переработки или с переработкой поездов, погруженных вагонов на выход из зоны, обслуживаемой узлом, а также порожних вагонов, освобождающихся в процессе выгрузки и следующих по регулировочному заданию. Предстоящий прогноз поступления транзита по каждому из узлов позволяет составить долгосрочный план поездообразования. Он, в свою очередь, является исходным материалом для составления прогнозного графика движения поездов. Если же и при этом глубина образования транзитного потока окажется недостаточной, необходимо прибегнуть к повторному моделированию прогнозного графика. Суть его состоит в том, что на первом этапе график накладывается на основе расположенных в узле фактических вагонопотоков и прогноза, поступающего от общесистемного планировщика. На втором этапе моделирование повторяется. При этом имитируется перемещение поездов по временным параметрам составленного графика. На его основе таким же способом продолжается составление графика движения на следующий отрезок времени.

Невозможно составить полноценный текущий график движения грузовых поездов без учета влияющих на него факторов. Это пассажирское и пригородное движение, присущее конкретным суткам или дню недели, для которых составляется график. Оно должно фигурировать во всех расчетах до составления графика движения грузовых поездов. Предстоящие «окна» для производства работ на участках и станциях также заблаговременно вносятся в график. По предупреждениям, требующим ограничения скоростей движения, должны быть рассчитаны соответствующие им перегонные времена хода на время их действия. По каждому из узлов фиксируются временные точки ввода и вывода поездов по направлениям движения, исключающие конфликтные ситуации при составлении графика. По всем узлам, включая зоны их транспортного обслуживания, заносятся графики развоза местного груза маневровыми локомотивами, сборными, передаточными и вывозными поездами. Составляемый прогнозный график для поездов, имеющих в своем составе местные вагоны, должен быть увязан с графиком местной работы. Для этого необходимо учитывать технологические параметры работы узлов примыкающих к ним промежуточных станций и предприятий клиентов. Это позволит не только оптимизировать перевозочный процесс, но и сделать доставку и отправление грузов предсказуемыми. Если, поток местных вагонов незначителен, то необходимо, используя систему регулирования погрузки, концентрировать их подвод к узлам по прогнозным графикам. Прерогатива составления прогнозных графиков движения отдается центрам управления перевозками (ЦУП) дорог. График движения для поездов междорожного и международного сообщения должен составляться ЦУПом ОАО «РЖД» с участием железных дорог. АСОУП представляет не только исходные данные для составления графика, но и предлагает свои варианты персоналу ЦУПа и дает им технико-экономическую оценку. До начала составления графика персонал ЦУПа вводит условия, которые необходимо соблюдать при составления проекта графика. Кто же конкретно, исходя из описанной системы и технологии, должен обеспечивать составление, коррекцию и контроль исполнения прогнозных графиков движения? Составление и коррекция графика должна обеспечиваться штатом ЦУПов, отвечающим за работу планировщика-диспетчера. Это могут быть инженеры-графисты, дежурные по направлениям, дорожные и сетевые диспетчеры в зависимости от принятой штатной структуры ЦУПа. Составлять перспективный график отдельно для каждого диспетчерского участка недопустимо. Поездному диспетчеру будет представлен прогнозный график в готовом виде. Зачем тогда ему исполненный график? Он ему не нужен как инструмент управления, но необходим для ориентации в текущей обстановке. В этом ему поможет общесистемная сетевая мнемоника, которая позволит обойтись без исполненного графика не только поездному диспетчеру, но и всем другим должностным лицам, связанным с его исполнением. Необходимо в корне пересмотреть графики движения поездов. Первое, что нужно сделать, — это убрать неопределенность места нахождения поезда в крупных железнодорожных узлах, состоящих из нескольких парков и имеющих маршрутные сигналы. Трудно, а часто и невозможно по приборам определить время прибытия поезда в узел. Возникает ситуация, когда поезд ушел с участка, т. е. прошел входной сигнал узла и в то же время еще не прибыл в узел. Действующие в АСОУП сообщения о прибытии и отправлении поездов не соответствуют поставленным задачам. Вход и выход поездов и всех единиц, замыкающих рельсовую цепь, с узла должен фиксироваться автоматически. Мнемоника на вышедший на участок поезд должна появляться автоматически при поступлении его на первый участок удаления. Кроме традиционной мнемоники, будут помечаться поезда, отклонение которых от прогнозного графика недопустимо. Это может быть вызвано разными причинами, например, развозом местного груза, оборотом локомотива, соблюдением ниток отправления последующих поездов из узла и др. Высокая точность выполнения графика движения поездов теряет значение общесистемного показателя, уступая место показателям функционирования системы в целом. Качество составленного прогнозного графика должно проверяться посредством имитации графика по диспетчерским участкам, направлениям, узлам, дороге, междорожным и международным направлениям в ускоренном масштабе времени. При этом выявляются и устраняются узкие места и конфликтные ситуации. Реализация данного решения требует значительных затрат разработчиков, пересмотра действующих технологий, экспериментальных разработок, их проверки в реальных условиях. Однако, выполняя работы поэтапно и внедряя их в производство, специалисты стремятся к тому, чтобы каждый из этапов приносил экономический эффект, а последующая разработка не требовала отмены или модернизации предыдущей.

Отечественный и зарубежный опыт убеждает нас в том, что развитие информационно-аналитических систем в области управления перевозочным процессом эффективно лишь до определенного предела. Персонал, занятый оперативным управлением перевозками, не в состоянии изучать массу представляемого ему аналитического материала. В свое время на Белорусской дороге сведения о погрузке и выгрузке вагонов с разделением по объектам, грузам и подвижному составу представлялись оперативному персоналу и руководству нарастающим итогом через каждый час, вплоть до окончания суток. Однако это не улучшило погрузку и выгрузку. Не получено предполагаемой отдачи от действующей вагонной модели. Нельзя также ожидать должного эффекта от нанизываемой на действующую информационную базу системы поддержки принятия управленческих решений. Это тоже информационно-аналитическая система, не отвечающая не только на вопросы, что надо делать, но и что будет завтра. Прогнозный график движения поездов окажется бессодержательным, если в нем заранее не определен состав поезда, образуемый как посредством отправительской, так и технической маршрутизации. Отсюда следует вывод, что он должен быть продуктом единой дорожной узловой системы управления перевозочным процессом, имеющей единые идеологию построения, средства контроля исходных данных и выдачи управленческих команд, общую нормативно-справочную базу как для приборов, так и для исполнителей. Автоматизированная система узла должна быть типовой для сети независимо от конфигурации узла, объема выполняемой им работы и величины примыкающей к нему зоны транспортного обслуживания. Эффективность управляющей системы во многом определяется величиной полигона ее функционирования. Если он будет состоять только из одной дороги, то эффект будет ниже по сравнению с сетью. Если к системе будут подключены железные дороги стран, эксплуатирующих колею 1520 мм, то эффективность системы автоматически возрастет.

«Автоматика, связь, информатика», №11, 2004г

Источник