- Амортизация как источник финансирования

- Финансирование

- Источники финансирования

- Нормы амортизации, %

- Расчет лизинговых платежей, д.е.

- Расчет экономии на налогах, д.е

- Источники финансирования основных средств (виды)

- Пути поступления ОС в организацию

- Виды источников финансирования

- Применение собственных источников

- Особенности заемных источников

- Нюансы привлеченного финансирования

- Итоги

- Как амортизация основных средств влияет на прибыль

Амортизация как источник финансирования

«Финансовая газета. Региональный выпуск», N 34, 1999

Амортизационные отчисления предназначаются для возмещения стоимости основных фондов, накопления средств на их обновление и списываются на себестоимость продукции. Но в отличие от других статей себестоимости (материальные затраты, заработная плата, отчисления и пр.) процесс амортизации не ведет к оттоку финансовых средств, т.е. как затраты амортизационные отчисления возмещаются через выручку. Но при этом они не остаются на предприятии, а накапливаются на отдельном счете. Поскольку непосредственно для замены изношенного оборудования эти средства понадобятся лишь через довольно длительное время и накапливать их специально нецелесообразно, они (как и прибыль) могут служить источником финансирования развития предприятия (см. рис.).

Финансирование

Источники финансирования

Использование этого внутреннего источника финансирования приводит к высвобождению средств, изменению структуры активов предприятия и позволяет приобретать новое оборудование без привлечения капитала извне. Поэтому передовые предприятия в условиях устойчивого роста спроса на свои товары или услуги, наращивая производственные мощности, увеличивая объем реализации и прибыль, могут позволить себе заменять оборудование, не дожидаясь его нормативного и тем более физического износа. Прогрессивные оборудование и технология, в свою очередь, обеспечивают необходимое качество продукции, позволяют снизить затраты на ее изготовление и тем самым дают преимущества перед конкурентами в выборе маркетинговой стратегии, в ценообразовании.

Важность амортизации для формирования финансовых результатов деятельности предприятия можно проиллюстрировать на следующем упрощенном примере.

Предположим, что при линейной амортизации выручка предприятия за какой-то период составила 1000 денежных единиц (далее — д.е.), текущие затраты — 800, в том числе амортизационные отчисления — 100 д.е. В этом случае балансовая прибыль предприятия будет равна 200 д.е., налог на прибыль — 70 д.е., а на счетах предприятия останется 130 д.е. чистой прибыли и 100 д.е. амортизационных отчислений. Общий финансовый результат деятельности предприятия составит 230 д.е.

Если бы на предприятии применялась ускоренная амортизация и по статье «амортизационные отчисления» списывалась в 2 раза большая сумма (200 д.е), то при той же выручке в 1000 д.е. текущие затраты составили бы 900 д.е. Тогда балансовая прибыль предприятия будет равна 100 д.е., налог на прибыль уменьшится до 35 д.е., а финансовый результат составит 265 д.е.: (100 — 35 + 200 = 265).

Как видим, «затратное» увеличение сумм амортизации выгодно предприятию, это приводит к экономии средств при уплате налогов, позволяет быстрее возместить стоимость основных фондов. Например, применяя в соответствии с п.4.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/92), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.1997 N 65н, способ списания стоимости основных средств по сумме числа лет срока полезного использования (способ 3), можно в первые годы эксплуатации машин и оборудования начислять большие суммы амортизации, чем при использовании линейного способа.

Так, при 5-летнем сроке полезного использования основных средств в первый год эксплуатации списывается при линейном способе 20% их первоначальной стоимости, а при способе 3 — 33,3%, т.е. 5 : (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 0,333.

Нормы амортизации при использовании способа списания стоимости основных средств по сумме числа лет срока полезного использования приведены в табл. 1.

Нормы амортизации, %

Примеры цивилизованной экономии на налоговых выплатах, полученной в результате управления учетной политикой предприятия, являются хрестоматийными при обучении финансовому менеджменту. Понятно, что наш пример справедлив в условиях конкуренции, когда вследствие действия закона спроса и предложения цена на продукцию не может быть установлена прямым «накручиванием» затрат, а основной функцией государства является защита этой конкуренции. В условиях же монополии всякое увеличение затрат означает рост цен для потребителей, и выручка предприятия во втором примере была бы равна 1100 д.е. При этом налоги в прежней сумме были бы выплачены за счет потребителя. Видимо, именно так и предписывается действовать предприятиям в случаях, когда на суммы начисленной ускоренной амортизации увеличивается налогооблагаемая прибыль или когда централизованно контролируется использование средств амортизационного фонда, или еще каким-либо бюрократическим способом подменяется рыночное регулирование деятельности предприятия.

Еще более широкие возможности экономии при уплате налогов, использовании прогрессивной техники и обновлении оборудования независимо от на нормативного срока службы дает лизинг. Его целесообразно применять в случаях, когда период использования оборудования короче срока амортизации. Преимущества лизинга привлекают в первую очередь мелкие и средние фирмы.

При использовании лизинга достигается более рациональное распределение затрат по времени, так как сумма первоначального взноса за лизинг гораздо меньше величины необходимых затрат на покупку. Кроме того, уменьшаются неизбежные при современных темпах научно — технического прогресса потери от морального старения оборудования. А используя возможность пересмотра срока лизинга, можно избежать долголетней эксплуатации неустраивающей техники, так как конкурентоспособность оборудования постоянно оценивается благодаря оперативной информации о недостатках в его использовании. Немаловажным фактором экономии при использовании международного лизинга является снижение таможенных сборов, которые при покупке и ввозе импортной техники значительно увеличивают покупную цену.

В цифрах преимущества лизинга можно выразить, используя приведенный выше пример, только нужно иметь в виду, что на текущие затраты по статье «плата за лизинг» относится не только сумма амортизации, но и проценты за кредит, налог на имущество, страховые взносы и др. Кроме того, лизинговая компания имеет право амортизировать числящиеся у нее на балансе лизинговые объекты быстрее, чем предприятие при покупке основных фондов — увеличивать установленные линейные нормы амортизации до трех раз согласно Федеральному закону от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ст.31).

Предположим, например, что предприятию необходимо приобрести оборудование стоимостью 610 д.е. Для покупки его можно получить кредит под 14% годовых. Норма амортизации (линейная) — 12%.Ставка налога на прибыль — 35%. Если же использовать лизинг и соответственно увеличенные в 2 раза нормы амортизации, ежегодно нужно будет платить 200 д.е. лизинговых платежей (условный расчет приведен в табл. 2).

Расчет лизинговых платежей, д.е.

Условные обозначения: АО — амортизационные отчисления, ПК — проценты за кредит, КВ — комиссионное вознаграждение лизингодателю (ПК и КВ рассчитаны от среднегодовой стоимости оборудования), ЛП — лизинговые платежи.

Сэкономленные на налогах средства (табл. 3) могут быть направлены на развитие производства, приобретение нового оборудования. А применение прогрессивной техники позволяет либо снижать себестоимость, либо повышать качество продукции и равнозначно — цену, что в любом случае приводит к росту доходов.

Расчет экономии на налогах, д.е

Общая получаемая предприятием экономия на налогах при использовании лизинга превышает экономию при покупке: соответственно 280 и 163,24 д.е. Разница в 116,76 д.е. компенсирует выплачиваемое лизинговой компании комиссионное вознаграждение. Эти комиссионные — справедливая плата за профессиональную посредническую деятельность по подбору поставщика оборудования, страховых компаний, привлечению финансовых средств. Появление лизинговых компаний (как и страховых организаций, венчурных фондов, факторинговых учреждений) связано с углубляющимся процессом разделения труда в целях ускорения оборачиваемости капитала для удовлетворения спроса в качественных товарах.

Источник

Источники финансирования основных средств (виды)

Источники финансирования основных средств (ОС) могут быть разными. Рассмотрим, что они собой представляют и в каких ситуациях каждый из них используется.

Пути поступления ОС в организацию

Источники финансирования основных средств определяются не только происхождением денег, вложенных в них, но и особенностями путей поступления ОС в организацию. ОС у юрлица могут возникнуть:

- как вклад в УК;

- безвозмездно (в результате находки или дарения);

- при покупке;

- при аренде;

- по договору мены;

- за счет создания (строительства).

Если в первых 4 путях организация задействована единолично, то создание (строительство) может быть долевым, т. е. совместным для нескольких участников этого процесса.

Виды источников финансирования

Источники финансирования основных средств делятся на:

К внутренним (собственным) относят:

- амортизацию ОС и НМА;

- капитал (как УК, так и прибыль).

Внешними источниками являются сторонние средства:

- заимствованные (кредиты, займы);

- привлеченные.

В процессе финансирования источники средств могут сочетаться. Организация вправе самостоятельно определить долю участия каждого из них в оплате ОС. Более предпочтительным для оценки финансового положения юрлица с точки зрения финансовой устойчивости является преобладание собственных источников над внешними.

Подробнее об анализе финансовой устойчивости и рассчитываемых при этом коэффициентах читайте в материале «Проведение анализа финансовой устойчивости организации».

Применение собственных источников

Применение исключительно собственных источников свидетельствует о финансовой независимости организации и позволяет ей:

- оперативно решать вопросы, связанные с приобретением (созданием) ОС;

- не тратиться на оплату расходов, сопровождающих использование кредитов (займов).

Из них важнее всего:

- амортизация, позволяющая постепенно переносить на затраты стоимость эксплуатируемых ОС, давая тем самым юрлицу возможность получения дополнительных оборотных средств для текущей замены изношенных фондов (простое воспроизводство) или доведения их до современных требований за счет модернизации (реконструкции);

- чистая прибыль, за счет которой делаются дорогостоящие приобретения и покупается оборудование для новых видов деятельности (расширенное воспроизводство).

Особенности заемных источников

К заемным источникам прибегают при недостаточности собственных средств для приобретения (создания) ОС. Отличает их наличие дополнительных расходов, связанных с платой за предоставление (использование) этих средств, и существование сроков возврата заимствованного. Получение крупных сумм обычно требует выдачи обеспечений в виде гарантий или залога имущества.

На приобретение (создание) ОС могут быть использованы заемные средства двух видов:

- Полученные без указания цели их использования, что позволяет расходовать их без особого контроля стороны, выдавшей эти средства, и в ОС может быть вложена только их часть. Проценты, уплачиваемые по таким заимствованиям, на первоначальную бухгалтерскую стоимость объекта ОС влиять не будут.

- Целевого назначения, т. е. предназначенные для приобретения определенного ОС. В этом случае сторона, предоставляющая эти средства, потребует отчета об их расходовании. Проценты, уплачиваемые за них, до момента ввода ОС в эксплуатацию будут формировать первоначальную стоимость объекта в бухгалтерском учете.

Разновидностью заемного источника формирования ОС считается лизинг, предполагающий последующий выкуп полученного имущества.

О различиях между собственным и заемным капиталом читайте в статье «Что относится к заемному капиталу (нюансы)?»

Нюансы привлеченного финансирования

Средства привлеченного финансирования всегда являются целевыми, требуют обязательного отчета перед предоставившей их инстанцией и делятся на:

- безвозвратные, к которым следует отнести бюджетные средства целевого назначения;

- возвратные, предоставляемые на время бюджетом или каким-либо целевым фондом;

- долевые, формирующие ту часть вложений в стоимость ОС, которая будет принадлежать иным юридическим или физическим лицам.

Подробнее о целевом финансировании читайте в материале «Ст. 251 НК РФ (2015): вопросы и ответы».

Итоги

Финансирование приобретения (создания) ОС может базироваться на разных источниках: собственных, заемных или привлеченных. Выбор из них какого-то конкретного или их сочетания в определенных пропорциях определяется самой организацией в зависимости от ее финансовой ситуации.

Источник

Как амортизация основных средств влияет на прибыль

Алексей Жуков, ведущий консультант, руководитель направления АПК Группы компаний «Альт-Инвест»

Амортизация — затратная статья в отчете о финансовых результатах, поэтому она влияет на показатели прибыли, а в некоторых случаях и существенно её снижает. В то же время через налог на прибыль амортизация влияет на зарабатываемый компанией денежный поток. Таким образом, на практике амортизация, в первую очередь, — инструмент снижения налога на прибыль. Чтобы избежать ошибок в расчётах важно понимать, как этот инструмент работает.

Традиционно амортизацию определяют как перенос по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг). Вроде всё просто, но есть нюансы. Неотъемлемое дополнение к определению — некоторые основные средства не амортизируются:

- земельные участки,

- объекты природопользования,

- основные средства некоммерческих организаций,

- другие основные средства, у которых с течением времени не меняются потребительские свойства.

Второй момент, который необходимо учитывать, — подход к определению амортизации. Их два:

- Бухгалтерский подход. Как раз классическое определение амортизации, о котором сказано выше. Подробно её описывает Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств».

При таком подходе амортизация начисляется одним из следующих способов:

- линейным;

- способом уменьшаемого остатка;

- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;

- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Срок полезного использования основных средств организация определяет сама, когда ставит актив на баланс.

Компания имеет право переоценивать основные средства для отображения их по реальной рыночной стоимости (для повышения привлекательности отчетности компании, привлечения инвестиций и т. п.) Это можно делать не чаще одного раза в год. Переоцениваться должны все объекты основных средств, которые включены в группу однородных объектов основных средств. После переоценки компания может и дальше продолжать начислять бухгалтерскую амортизацию на основные средства.

Налоговый подход уместен для предприятий, которые используют общий режим налогообложения, и предполагает только два метода начисления амортизации:

Для расчёта линейного метода используют формулу:

При этом «первоначальная балансовая стоимость актива» — это первоначальная стоимость актива без учета НДС (если компания использует общий режим налогообложения).

Так, если стоимость актива 120 000 руб. с НДС, то для расчета амортизации мы должны:

- Убрать из суммы НДС — 20%, в нашем случае 20 000 руб. Таким образом, балансовая стоимость оборудования будет равна 100 000 руб.

- Далее балансовую стоимость делим на срок полезного использования. Допустим, он равен 5 годам, тогда:

Срок полезного использования определяют по амортизационным группам, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1.

Всего групп 10, они классифицируют основные средства со сроком использования от 1 до 30 лет.

Ускоренный метод амортизации применяют в ограниченных случаях:

- в отношении основных средств, которые используют для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности;

- для основных средств сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты);

- для основных средств предприятий со статусом резидента промышленно-производственной или туристско-рекреационной особой экономической зоны либо участника свободной экономической зоны;

- для основных средств с высокой энергетической эффективностью или к объектам с высоким классом энергетической эффективности (за исключением зданий);

- для основных средств, относящихся к основному технологическому оборудованию, которое используют в случае применения наилучших доступных технологий;

- для основных средств, произведенных в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта;

- в отношении основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга);

- для основных средств, которые используют только для научно-технической деятельности;

- в отношении основных средств, которые используют исключительно для добычи углеводородного сырья на новом морском месторождении;

- для основных средств в сфере водоснабжения и водоотведения.

При ускоренной амортизации к норме амортизации применяют специальные коэффициенты (2 и 3), в зависимости от конкретного случая. Например, коэффициент 2 — для основных средств, которые используют для работы в условиях агрессивной среды или повышенной сменности.

Или, если применяется специальный коэффициент 2:

Когда мы смотрим на перечень вариантов для ускоренного метода налоговой амортизации, то видим, что часть случаев связана с повышенным износом оборудования, а часть — нет.

Например, в отношении основных средств резидента ОЭЗ ускоренная амортизация разрешена как стимулирующая мера, она позволяет снизить налог на прибыль и никаким образом не участвует в ценообразовании.

Да и вообще, цена формируется по большей части за счет рыночных механизмов, а отдельное производство уже подстраивается под эту уже сформированную рынком цену. Поэтому классическое определение амортизации не всегда уместно, когда мы рассматриваем налоговый подход.

Использование ускоренной налоговой амортизации позволяет существенно снизить налог на прибыль.

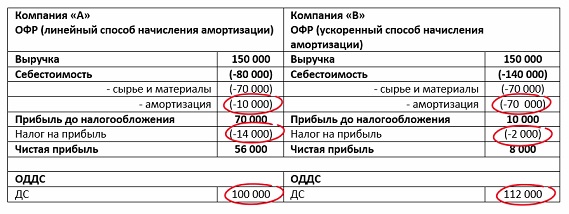

У компаний «А» и «В» одинаковая выручка, одинаковые остатки денежных средств на расчетном счете, при этом себестоимость проданных товаров отличается, но только в части амортизации — у компании «А» (-10 000) тыс. руб., у компании «В» (-70 000) тыс. руб. В результате прибыль до налогообложения у компании «А» существенно выше, а следовательно, выше и налог на прибыль (-14 000) тыс. руб., тогда как в компании «В» налог на прибыль (-2 000) тыс. руб.

Нужно понимать, что амортизация — виртуальная статья затрат, она не формирует реального оттока денежных средств. А предприятия чаще всего не формируют амортизационные фонды, не откладывают деньги на восстановление производственных активов.

Компания «В» снизила за счет амортизации чистую прибыль, но сэкономила 12 000 тыс. руб., которые отразились у нее в денежных потоках.

В случае налоговой амортизации не учитывается и переоценка основных средств, т. е. мы не можем на переоцененную стоимость рассчитать новую амортизацию, тем самым снижая налог на прибыль.

Таким образом, налоговую амортизацию рассматривают, прежде всего, как некий «налоговый вычет», за счет которого можно уменьшить налог на прибыль, «раздувая» себестоимость.

Амортизационная премия

Отдельная история, не связанная с методами начисления амортизации, — амортизационная премия. В соответствии с п.9 статьи 258 налогоплательщик имеет право единовременно включать в расходы до 10% первоначальной стоимости основного средства (до 30% первоначальной стоимости основного средства, если оно входит в амортизационные группы 3-7).

Налоговая амортизация для упрощенной системы налогообложения

В данном случае понятия амортизации не существует.

Если предприятие использует упрощенную систему налогообложения «доходы – расходы», мы имеем право списывать затраты на основные средства полностью в текущем периоде. Это существенное преимущество по сравнению с общим режимом налогообложения.

Источник