Способ получения гамма-аминомасляной кислоты (гамк)

Изобретение относится к биотехнологии и представляет собой способ получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) с использованием ауксотрофной по L-изолейцину бактерии Escherichia coli. Указанную бактерию выращивают в питательной среде, содержащей не менее 100 мг/л L-изолейцина, затем выделяют гамма-аминомасляную кислоту из культуральной жидкости. Данное изобретение позволяет увеличить выход ГАМК. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Настоящее изобретение относится к микробиологической промышленности и медицине и касается способа получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) с использованием ауксотрофных по L-изолейцину бактерий, принадлежащих к роду Escherichia.

Предшествующий уровень техники

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) считается одним из основных ингибирующих аминокислотных медиаторов нервных импульсов в мозгу млекопитающих. Будучи широко (хотя и неравномерно) распространенным в мозгу млекопитающих, ГАМК является, как предполагается, медиатором приблизтельно 30% синапсов в мозгу. ГАМК является посредником в множестве функций синапсов посредством образования комплексов с белками (рецепторами ГАМК), расположенными как на клетках, так и на нервных окончаниях. Постсинаптический ответ на ГАМК происходит путем изменения проводимости хлоридов, что, как правило, хотя и не обязательно, приводит к гиперполяризации клетки (WO 0200221 A1). Поскольку ГАМК является эффективным нейромедиатором, она используется в медицине для лечения нарушений мозговой деятельности, таких как амнезия, парафазия (нарушение речи), гемиплегия (паралич половины тела), гипертонии и других. Также ГАМК может использоваться в качестве карциностатического агента (JP 60139622 A2).

Известны химические методы синтеза ГАМК (Garmaise et al, Canad. J.Chemistry, 1956, 34, 742-748; Авторское свидетельство СССР №452196). Для медицинских целей также может быть испльзована пища, обогащенная ГАМК. Известны различные продукты, получаемые из растений, обогащенных ГАМК. К ним относятся листья чая (выложенная заявка Японии 9-205989), листья кофе (выложенная заявка Японии 8-173111), растения рода крестоцветных и их сок (Европейская заявка ЕР 1082911 А2), нитевидные грибы (JP 2000060536 A2), порошок или сок растений вида Brassicaceous (JP 2001136929 А2) и другие.

Описаны микробиологические способы получения ГАМК с использованием бактерий Е. coli ВКПМ В-7460 и ВКПМ В7452, содержащих плазмиду с геном глутаматдекарбоксилазы (патент РФ №2143002), Bad. cadaveris ATCC 9760 (JP69-01197), Е. coli ATCC 9637 (JP70-15437) и Arthrobacter simplex ATCC 15799 (JP69-01196).

Но до настоящего времени не было сообщений, описывающих тот факт, что ауксотрофные по L-изолейцину бактерии, принадлежащие к роду Escherichia, могут продуцировать ГАМК в условиях, когда такие бактерии выращиваются в питательной среде, содержащей значительное количество L-изолейцина.

Объектом настоящего изобретения является способ получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), включающий стадии выращивания ауксотрофной по L-изолейцину бактерии, принадлежащей к роду Escherichia, в питательной среде, содержащей значительное количество L-изолейцина.

Цель была достигнута путем установления того факта, что ауксотрофные по L-изолейцину бактерии, принадлежащие к роду Escherichia, в ходе выращивания в питательной среде, содержащей L-изолейцин в количестве, большем, чем это необходимо для комплементации ауксотрофии по L-изолейцину, могут продуцировать ГАМК.

Таким образом было совершено настоящее изобретение.

Так, настоящее изобретение включает следующее.

1) Способ получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), включающий стадии:

— выращивания ауксотрофной по L-изолейцину бактерии, принадлежащей к роду Escherichia, в питательной среде, содержащей не менее 100 мг/л L-изолейцина, с целью продукции и накопления гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), и

— выделения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) из культуральной жидкости.

2) Способ в соответствии с 1), в котором бактерия модифицирована с целью увеличения экспрессии генов биосинтеза L-глутамата.

3) Способ в соответствии с 1), в котором используется бактерия Escherichia coli VL334thrC + или Escherichia coli 702ilvA (ВКПМ B-8012).

Далее настоящее изобретение будет описано более подробно. Способом согласно настоящему изобретению является способ получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), включающий стадии:

— выращивания ауксотрофной по L-изолейцину бактерии, принадлежащей к роду Escherichia, в питательной среде, содержащей не менее 100 мг/л L-изолейцина, с целью продукции и накопления гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), и

— выделения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) из культуральной жидкости. Термин “ауксотрофная по L-изолейцину бактерия” означает, что указанная бактерия требует наличия L-изолейцина в питательной среде для своего роста. В данном случае “ауксотрофной по L-изолейцину бактерией” является бактерия, которая требует наличия в питательной среде не менее 10 мг/л L-изолейцина. Поэтому концентрация L-изолейцина в питательной среде для ауксотрофной по L-изолейцину бактерии составляет обычно не менее 10 мг/л. Способы получения ауксотрофных по L-изолейцину бактерий хорошо известны и описаны, например, в Европейском патенте ЕР 1172433.

Термин “бактерия, принадлежащая к роду Escherichia” означает, что бактерия относится к роду Escherichia в соответствии с классификацией, известной специалисту в области микробиологии. В качестве примера микроорганизма, принадлежащего к роду Escherichia, использованного в настоящем изобретении, может быть упомянута бактерия Escherichia coli (Е. coif).

Примерами ауксотрофных по L-изолейцину бактерий, принадлежащих к роду Escherichia, являются штаммы, дефицитные по гену ilvA, такие как штаммы Е. coli B7ILE (VKPM B-8013), VL334thrC + 702ilvA (VKPM В-8012) и 237 (VKPM В-7925), описанные в Европейском патенте ЕР 1172433.

Авторы настоящего изобретения установили, что ауксотрофные по L-изолейцину бактерии, принадлежащие к роду Escherichia, в ходе выращивания в питательной среде, содержащей L-изолейцин в количестве, большем, чем это необходимо для комплементации ауксотрофии по L-изолейцину, могут продуцировать ГАМК. Другими словами, в условиях, когда потребность в L-изолейцине не является фактором, лимитирующим рост ауксотрофных по L-изолейцину бактерий, выращивание указанных бактерий приводит к накоплению ГАМК в культуральной жидкости. Концентрация L-изолейцина должна быть не менее 100 мг/л. Детальный механизм установленного факта остается неустановленным.

Согласно настоящему изобретению выращивание, выделение и очистка ГАМК из культуральной или подобной ей жидкости может быть осуществлена способом, подобным традиционным способам ферментации, в которых ГАМК продуцируется с использованием бактерий.

Питательная среда, используемая для выращивания, может быть как синтетической, так и натуральной, при условии, что указанная среда содержит источники углерода, азота, минеральные добавки и необходимое количество L-изолейцина, необходимого для роста бактерии. Количество L-изолейцина, используемое в способе согласно настоящему изобретению, должно быть не менее 100 мг/л. К источникам углерода относятся различные углеводы, такие как глюкоза и сахароза, а также различные органические кислоты. В зависимости от характера ассимиляции используемого микроорганизма, могут использоваться спирты, такие как этанол и глицерин. В качестве источника азота могут использоваться различные неорганические соли аммония, такие как аммиак и сульфат аммония, другие соединения азота, такие как амины, природные источники азота, такие как пептон, гидролизат соевых бобов, ферментолизат микроорганизмов. В качестве минеральных добавок могут использоваться фосфат калия, сульфат магния, хлорид натрия, сульфат железа, сульфат марганца, хлорид кальция и подобные им соединения. В качестве витаминов могут использоваться тиамин и дрожжевой экстракт.

Выращивание осуществляется предпочтительно в аэробных условиях, таких как перемешивание культуральной жидкости на качалке, взбалтывание с аэрацией, при температуре в пределах от 20 до 40°С, предпочтительно в пределах от 30 до 38°С. рН среды поддерживают в пределах от 5 до 9, предпочтительно от 6.5 до 7.2. рН среды может регулироваться аммиаком, карбонатом кальция, различными кислотами, основаниями и буферными растворами. Обычно выращивание в течение от 1 до 5 дней приводит к накоплению целевой кислоты в культуральной жидкости.

После выращивания твердые остатки, такие как клетки, могут быть удалены из культуральной жидкости методом центрифугирования или фильтрацией через мембрану, а затем ГАМК может быть выделена и очищена методами ионообменной хроматографии, концентрирования и кристаллизации.

Наилучший способ осуществления изобретения

Более детально настоящее изобретение будет разъяснено ниже со ссылкой на Примеры.

Пример 1. Продукция ГАМК с использованием дефицитного по гену ilvA штамма Е. coli VL334thrC + .

Штамм VL334 (ВКПМ В-1641) является ауксотрофным по L-изолейцину и L-треонину штаммом, содержащим мутации в генах thrC и ilvA (патент США 4278765). Природный аллель гена thrC был перенесен методом общей трансдукции с использованием бактериофага Р1, выращенного на клетках природного штамма Е. coli К12 (ВКПМ В-7). В результате был получен ауксотрофный по L-изолейцину штамм VL334thrC + . Указанный штамм обладал способностью к продукции L-глутаминовой кислоты (Европейский патент ЕР 1172433).

Питательная среда для ферментации содержала 60 г/л глюкозы, 25 г/л сульфата аммония, 2 г/л КН2 PO4, 1 г/л MgSO4, 0.1 мг/мл тиамина и 25 г/л мела (рН 7.2). L-изолейцин добавляли в различных концентрациях. Глюкозу и мел стерилизовали раздельно. 2 мл питательной среды были помещены в пробирки и инокулированы одной петлей микроорганизма. Выращивание проводили при 30°С в печение 3 дней с перемешиванием.

ГАМК определяли с помощью метода “Waters Accq-Tag Amino Acid Analysis Method” в соответствии с рекомендациями производителя. Указанный метод заключается в получении производных пептидов и аминокислот из гидролизованных белков перед нанесением на колонку с последующим разделением полученных производных с помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ с флюоресцентной детекцией. Коэффициент удерживания (RC) определяется как отношение времени удерживания пика вещества (RT) к времени удерживания L-фенилаланина (рН элюента 5.05). RC L-пролина = 0.695, RC ГАМК=0.701. Длина волны возбуждения флюоресцентного детектора была 250 нм, область длин волн испускания была 320-560 нм. Максимум испускания для L-пролина составлял 395 нм, максимум испускания для ГАМК составлял 395 нм и 460 нм. Подлинность ГАМК также была подтверждена методами масс-спектроскопии и ЯМР.

Количество ГАМК и L-глутаминовой кислоты измеряли с помощью бумажной хроматографии (состав подвижной фазы: бутанол уксусная кислота вода =4:1:1). Результаты выращивания представлены в таблице 1.

Пример 2. Продукция ГАМК с использованием дефицитного по гену ilvA штамма Е. coli 702ilvA.

Штамм 702ilvA (ВКПМ В-8012) является штаммом, дефицитным по гену ilvA, и обладает способностью к продукции L-пролина (Европейский патент ЕР 1172433). Штамм 702ilvA выращивали в тех же условиях, которые описаны в Примере 1. Результаты выращивания представлены в таблице 2.

1.Способ получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), включающий стадии выращивания ауксотрофной по L-изолейцину бактерии Escherichia coli в питательной среде, содержащей не менее 100 мг/л L-изолейцина, и выделения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) из культуральной жидкости.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что бактерия модифицирована с целью увеличения экспрессии генов биосинтеза L-глутамата.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют штамм бактерии Escherichia coli VL334thrC + или Escherichia coli 702ilvA (ВКПМ В-8012).

Источник

Главный тормозящий нейротрансмиттер ГАМК (GABA)

ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА (ГАМК, GABA)

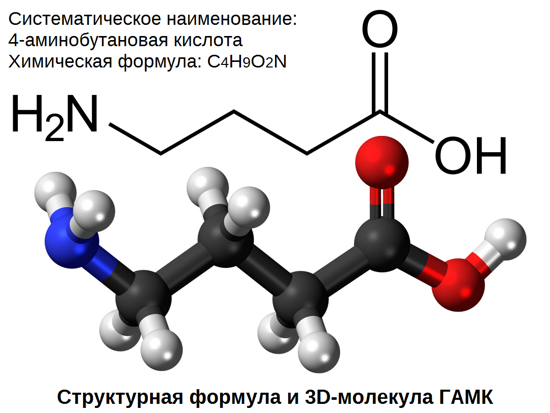

γ-Аминомасляная кислота (сокр. ГАМК, GABA) — органическое соединение, непротеиногенная аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих. Аминомасляная кислота является биогенным веществом. Содержится в ЦНС и принимает участие в нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге. Гамма-аминомасляная кислота в организме образуется из другой аминокислоты — глутаминовой с помощью фермента глутаматдекарбоксилазы .

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является главным тормозящим нейротрансмиттером. Он мягок, уравновешен и не очень физически скоординирован. Его основная работа заключается в регулировании возбуждающих сигналов, посылаемых другими нейротрансмиттерами. Он позволяет мышцам и кровеносным сосудам расслабиться,а телу-нормально спать. Без его присутствия тело было бы под угрозой смерти от судорог !

Отношение к психоактивным молекулам: глутамат, «старшая сестра» ГАМК, является главным возбуждающим нейротрансмиттером. Большинство лекарств, которые мешают работе ГАМК, являются седативными, включая алкоголь, гамма-гидроксимасляная кислота ( GHB ), барбитураты и бензодиазепины.

ГАМК. Нейромедиатор — монополист «отрасли» торможения в нервной системе. Находится в состоянии вечной борьбы за влияние со своим бодрым отцом Глутаматом. Основная функция — гашение возбуждающих сигналов: ГАМК убеждает нейроны (и нас, их «хозяев») не реагировать на провокации агрессивных соседей и соблюдать спокойствие, чтобы не пасть жертвами глутаматных «козней» (например, инсульта). Вероятно, ГАМК участвует в поддержании нормального цикла сна и повышает усвоение глюкозы. Не исключено, что дирижирует она и какими-то сигнальными путями у растений — не зря же это основная аминокислота апопласта помидоров!

Итак, Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — главный тормозной медиатор в нервной системе человека. Но только тех из нас, у кого она уже развита. А чтобы обеспечить нам поистине олимпийское спокойствие, ей иногда помогает пёстрая компания очень известных веществ. Мы познакомимся с ГАМК поближе и узнаем, что эта молекула не так проста, как кажется на первый взгляд.

Нейромедиатор покоя

Гамма-аминомасляная кислота ( ГАМК ; γ-aminobutyric acid, GABA) синтезируется в мозге из глутаминовой кислоты — еще одного нейромедитора — путем ее декарбоксилирования (удаления карбоксильной группы из основной цепи) (рис. 1). По химической классификации ГАМК — это аминокислота, но не привычная, то есть используемая для синтеза белковых молекул, α-аминокислота, где аминогруппа присоединена к первому атому углерода в цепочке. В ГАМК аминогруппа связана с третьим от карбоксильной группы атомом (в глутамате он был первым по счету до декарбоксилирования).

Рисунок 1. Синтез ГАМК. При помощи фермента глутаматдекарбоксилазы (GAD) из нейромедиатора глутамата получается другой нейромедиатор — ГАМК.

ГАМК синтезируется прямо в мозге и связывается с двумя типами рецепторов на поверхности нейронов — ГАМК-рецепторами типов А и В. Рецепторы типа А раньше подразделялись на рецепторы типов А и С (встречаются преимущественно в сетчатке глаза), но в последующем были объединены в связи с общностью действия. Этот тип рецепторов является ионотропным: при связывании с ними ГАМК в мембране нервной клетки открывается ионный канал, и ионы хлора устремляются в клетку, снижая ее реактивность. Мембрана нервной клетки обладает потенциалом покоя. Внутри клетки меньше заряженных ионов, чем снаружи, и это создает разницу зарядов. Снаружи превосходство создается хлором, кальцием и натрием, а внутри преобладают ионы калия и ряд отрицательно заряженных органических молекул. В теоретическом смысле у потенциала мембраны есть два пути: увеличение (называемое деполяризацией) и уменьшение (гиперполяризация) (рис. 2). В покое мембранный потенциал равен приблизительно −70. −90 мВ (милливольт), а при работе нервной системы начинается « перетягивание каната » между двумя силами — возбуждающими клетку (деполяризующими мембрану) и тормозящими ее (гиперполяризующими).

Рисунок 2. Схема возникновения потенциала действия на мембране клетки. Необходимоизменение содержания ионов внутри и снаружи клетки такой силы, чтобы значение заряда на мембране изменилось и достигло определенного порога. Если это происходит, то мембрана продолжает деполяризоваться дальше, нейрон возбуждается и передает сигнал другим клеткам. Овершут (инверсия) — период, когда потенциал мембраны положителен. Затем следует фаза реполяризации, и заряд мембраны возвращается к прежним значениям.

Чтобы понять, как это работает, надо учесть два момента. Первый — на один нейрон в то же самое время могут воздействовать несколько противоположно направленных сил: например, пять возбуждающих и три тормозящих нейрона сошлись на одной клетке в этом участке нервной системы. При этом они могут воздействовать на дендрит этого нейрона и на аксон в пресинаптической части. Второй момент — нервная клетка, испытывающая эти воздействия, будет работать по принципу «всё или ничего». Она не может одновременно послать сигнал и не посылать его. Все воздействия сигналов, пришедших на клетку, суммируются, и если итоговые изменения потенциала мембраны превысят определенное значение (называемое порогом возбуждения), то сигнал будет передан на другую клетку через синапс. Если же пороговое значение не будет достигнуто, то извините — попробуйте еще раз, ребята. Всё это напоминает басню Крылова про лебедя, рака и щуку: каждый тянет в свою сторону, но не очень понятно, что из этого выйдет.

Итак, молекула ГАМК связалась с рецептором ионного канала. Ионный канал, обладающий довольно сложным строением (рис. 3), раскрывается и начинает пропускать внутрь клетки отрицательно заряженные ионы хлора. Под воздействием этих ионов происходит гиперполяризация мембраны, и клетка становится менее восприимчивой к возбуждающим сигналам других нейронов. Это первая и, пожалуй, главная функция ГАМК — торможение активности нервных клеток в нервной системе.

Рисунок 3. Ионотропный ГАМК-рецептор. Рецептор ГАМКА — гетеропентамер: состоит из 5 белковых субъединиц, которые в зависимости от гомологии аминокислотных последовательностей могут принадлежать к восьми разным семействам (чаще — к α, β, γ; члены ρ-семейства гомоолигомеризуются — получаются рецепторы ГАМКA-ρ , «бывшие» ГАМКC). Это определяет разнообразие ГАМКА-рецепторов. Схема строения рецептора. Слева: Каждая из субъединиц на длинном глобулярном N-конце, выходящем на поверхность нейрона, имеет характерную структуру « цистеиновая петля » и участки связывания ГАМК и других лигандов. Далее следуют 4 α-спиральных трансмембранных домена (между последними из них — большая цитоплазматическая петля, ответственная за связывание с цитоскелетом и «внутренними» модуляторами) и короткий C-конец. Справа: Пять субъединиц образуют ионный канал, ориентируясь вторым трансмембранным доменом (оранжевым цилиндром) друг к другу. Это четвертичная структура рецептора. При связывании с двумя молекулами ГАМК рецептор меняет конформацию, открывая пору для транспорта анионов.

Рецепторы типа В являются метаботропными, то есть влияют на обмен веществ в клетке.Они тоже снижают уровень возбуждения в клетке, но делают это более медленными способами, через систему G-белков . Рецепторы этого типа помогают клетке снизить чувствительность к возбуждающим воздействиям через влияние на кальциевые и калиевые каналы.

Припадки и тревога

ГАМК-ергическая система головного мозга по своему строению напоминает все остальные (рис. 4). Есть ряд глубоко расположенных в мозге структур, откуда нервные волокна, выделяющие ГАМК, идут в другие части нервной системы. Поэтому ГАМК является тормозным нейромедиатором, регулирующим многие процессы — от мышечного тонуса до эмоциональных реакций.

Рисунок 4. ГАМК-ергические пути головного мозга человека. Скопления нервных клеток в глубине мозга рассылают свои отростки в разные отделы нервной системы, чтобы снижать излишний уровень возбуждения.

Однако тормозным медиатором ГАМК становится только в зрелом мозге. В развивающейся нервной системе ГАМК-ергические нейроны могут производить возбуждающее действие на клетки, также меняя проницаемость мембраны для ионов хлора [1]. В незрелых нервных клетках концентрация ионов хлора выше, чем в окружающей среде, и стимуляция рецепторов ГАМК приводит к выходу этих анионов из клетки и последующей деполяризации мембраны. Со временем созревает основная возбуждающая система мозга — глутаматная, — и ГАМК приобретает роль тормозного(гиперполяризующего мембрану) нейромедиатора.

Само созревание мозга — это сложный процесс, который на разных этапах онтогенеза регулируется множеством генов (рис. 5). Нарушение процессов созревания и миграции нейронов приводит к различным неврологическим заболеваниям, например, эпилепсии [2]. Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний. При нём нейроны головного мозга генерируют нервные импульсы не так, как следуют — слишком часто и слишком сильно, что приводит к возникновению патологического очага возбуждения в мозге. Именно существование такого очага приводит к припадкам — самому главному и опасному симптому эпилепсии. Такая«разрядка» позволяет на время снизить возбуждение в нервной системе. Мутации в ряде генов приводят к тому, что ГАМК-ергические вставочные нейроны оказываются не на своем месте и не могут полноценно выполнять свои тормозящие функции. На мышиных моделях и при исследовании генотипа людей была установлена связь между мутациями, нарушением миграции и созревания ГАМК-ергических нейронов и развитием эпилепсии.

Рисунок 5. Гены, отвечающие за созревание мозга, включаются в работу на разных этапах онтогенеза. Эмбриональный и постнатальный периоды разделены точкой P0 (рождение). За рост, созревание и функцию тормозящих клеток отвечают гены DLX, ARX, DCX, RELN. Семейство генов DLX (distal-less homeobox) кодирует гомеодомен -содержащие транскрипционные факторы. Большинство экспрессируется при формировании органов чувств и миграции клеток гребня и вставочных нейронов; регулируют экспрессию гена ARX. ARX (aristaless-related homeobox) кодирует гомеодомен-содержащий транскрипционный фактор, контролирующий дифференцировку клеток различных органов. В развивающемся мозге он необходим для миграции вставочных нейронов. DCX (doublecortin) кодирует даблкортин (lissencephalin-X) — ассоциированный с микротрубочками белок, синтезируемый в незрелых нейронах при их делении (маркер нейрогенеза, в том числе у взрослых). Он необходим для правильной миграции и дифференцировки нейробластов , поскольку влияет на динамику микротрубочек цитоскелета (стабилизирует их и группирует). RELN (reelin) — ген секретируемого сигнального гликопротеина рилина . При развитии нервной системы волокна радиальной глии ориентируются в направлении большей концентрации рилина, выстраивая «пути» для миграции нейронов. Необходим этот белок и для правильного построения слоев коры. Активен RELN и в других тканях, даже у взрослых. В развитом мозге рилин секретируется ГАМК-ергическими вставочными нейронами гиппокампа и коры. Вероятно, он стимулирует удлинение нейронных отростков, влияет на синаптическую пластичность и память.

Другим аспектом тормозящего действия ГАМК является влияние на эмоциональные процессы — в частности на тревогу. Тревога — это очень обширное понятие. В нём заключены как и совершенно здоровые реакции человека на стрессовые воздействия(экзамен, темная подворотня, признание в любви), так и патологические состояния ( тревожные расстройства в медицинском смысле этого слова). Исходя из положений современной психиатрической науки, можно сказать, что есть нормальная тревога и тревога как болезнь. Тревога становится болезнью, когда она мешает вашей повседневной или профессиональной жизни, блокируя принятие любых решений — даже самых необходимых.

Отделом мозга, который отвечает за эмоциональные реакции, является миндалевидное тело — скопление нервных клеток в глубине нашей головы. Это одна из самых древних и важных частей нервной системы у животных. Особой специальностью миндалевидного тела являются отрицательные эмоции — мы гневаемся, злимся, боимся и тревожимся через миндалину. ГАМК позволяет мозгу снижать интенсивность этих переживаний.

Таблетка от нервов

Лекарства, которые эффективны в борьбе с тревогой и припадками, должны связываться с рецептором ГАМК. Они не являются прямыми стимуляторами рецептора, т.е. не связываются с той же частью молекулы, что и ГАМК. Их роль заключается в том, что они повышают чувствительность ионного канала к ГАМК, немного меняя его пространственную организацию. Такие химические вещества называются аллостерическими модуляторами. К аллостерическим модуляторам ГАМК-рецепторов относятся этанол, бензодиазепины и барбитураты.

Алкоголь известен своим расслабляющим и противотревожным эффектом. Растворы этилового спирта в различных концентрациях с давних пор широко используются населением Земли для успокоения нервов. Этанол дарит людям расслабление, связываясь с рецептором ГАМК и упрощая его дальнейшее взаимодействие с медиатором. Бывает такое, что люди переоценивают свои возможности в употреблении спиртного, и это приводит к постепенной потере контроля над своими действиями и нарастанием заторможенности. Наступает алкогольное гиперраслабление, которое при продолжении употребления может дойти до алкогольной комы — настолько сильным оказывается угнетающее действие спирта на центральную нервную систему. Потенциально алкоголь мог бы использоваться во время хирургических операций как наркозное средство (раньше в критических ситуациях — например, на фронте — так и поступали — Ред.), но спектр концентраций, где он выключает болевую чувствительность и еще не«выключает» человека полностью, слишком мал.

Другой класс веществ — барбитураты — сейчас используется в неврологии для лечения эпилептических судорог. Все лекарства этого класса — аллостерические модуляторы, производные барбитуровой кислоты — барбитала (рис. 6). Сам барбитал продавался известной фирмой Bayer под торговым названием «Веронал». В дальнейшем были синтезированы другие производные барбитуровой кислоты: фенобарбитал («Люминал») и бензобарбитал. Эти препараты, появившиеся в начале ХХ века, стали первым эффективным и относительно безопасным лекарством для борьбы с эпилепсией. Производные барбитуровой кислоты использовались и для борьбы с нарушениями сна, но в меньших дозах.

Рисунок 6. Молекула барбитуровой кислоты.

Еще одной группой лекарств, усиливающих действие ГАМК на клетки, являются бензодиазепины . Как и предыдущие вещества, бензодиазепины связываются с рецептором ГАМК типа А (рис. 7). На одной из субъединиц ионного канала есть специальное место, куда присоединяется бензодиазепин. Все препараты этого класса обладают седативным (успокоительным), противотревожным и противосудорожным действием. Сейчас психиатры и неврологи считают плохим тоном лечить тревогу и бессонницу у пациентов длительными курсами бензодиазепинов, а уж тем более назначать их постоянный прием. К этим препаратам довольно быстро вырабатывается зависимость, и отмена приводит к стойким нарушениям сна и возобновлению тревоги. По этим причинам рекомендуется назначать бензодиазепины короткими курсами — на несколько дней.

Рисунок 7. Схематическое представление сайтов связывания (с лекарственными препаратами) на наиболее распространенной изоформе ГАМКА-рецептора. Примечание: α1, β2 и γ2 представляют собой субъединицы наиболее широко распространенной изоформы ГАМКА-рецептора в центральной нервной системе. Сокращения: Cl — pore, хлоридная пора; BDZ, бензодиазепин; ETF, этифоксин; NS, нейростероид; GABA, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).

Наиболее распространенная в ЦНС комбинация субъединиц (около 40 % ГАМКА-рецепторов) — двух α1, двух β2 и одной γ2, располагающихся вокруг хлоридной поры. GABA site (на поверхности, стык α и β) — место, где ГАМК присоединяется к рецептору; BDZ site (на поверхности, стык α и γ) — сайт связывания бензодиазепинов, ETF site (на β) — этифоксина, NS site (в канале) — нейростероидов. Сайты связывания барбитуратов и этанола предположительно находятся в глубине канала (на трансмембранных доменах). В первом случае, вероятно, главную роль играет β-субъединица, с этанолом же взаимодействуют разные субъединицы, включая ρ и δ, но их чувствительность различается.

Причина нелюбви к бензодиазепинам кроется в их побочных эффектах, которых довольно много, и не все они учитываются официальными структурами [4]. Во-первых, бензодиазепины, как и все ГАМК-ергические препараты, вызывают стойкую зависимость. Во-вторых, бензодиазепины ухудшают память человека. Применение препаратов этой группы усиливает тормозящее влияние ГАМК на клетки гиппокампа — центра памяти. Это может приводить к затруднениям в запоминании новой информации, что и наблюдается на фоне приема бензодиазепинов, особенно у пожилых людей.

Для лечения тревоги врачи в настоящее время используют антидепрессанты и другие препараты, например, этифоксин [3]. Об этой и других группах препаратов, применяемых в комплексном лечении уже не тревожности, а депрессии следует искать информацию в истории антидепрессантов. Дадим лишь краткую информацию по антидепрессантам в контексте ГАМК и серотонина, главного фигуранта аннотаций антидепрессантных препаратов. Так, на серотониновых рецепторах «висит» огромное количество функций. Через них реализует свой эффект огромное количество лекарств и наркотиков. И все это еще как-то можно было бы игнорировать, если бы не тот факт, что серотонин вообще не особенно-то и участвует в формировании настроения. Основной возбуждающий нейромедиатор в головном мозге человека — это аминокислота глутамат . Основной тормозящий — γ-аминомасляная кислота ( ГАМК ), которая получается из того же глутамата. Серотонин, дофамин, норадреналин и прочие гормоны выполняют вспомогательную модулирующую функцию.

К середине 2000-х годов стали проясняться некоторые механизмы формирования эмоций. В то же время, из анализа биологических теорий развития депрессий, единого взгляда на проблему до сих пор нет (Табл.1).

Источник