- База знаний

- Амебоидное движение

- 9.3. Амебоидное движение

- Читайте также

- «Движение сопротивления»

- Движение — простейшая форма поведения

- Нейтральные мутации и генетический дрейф — движение без правил

- Глава 6. Движение

- Движение живых объектов

- Движение

- 3. Ощущение и движение

- Движение

- Движение — это сон

- Внутреннее ухо — движение желе и колебание волосков

- Амебоидное движение

- Амебоидный способ движения присущ чему

База знаний

Амебоидное движение

Амебоидное движение является широко распространенной формой клеточного движения. Им обладают самые разнообразные клетки — простейшие из класса саркодовых, зооспоры, некоторые сперматозоиды (у аскариды) и яйцеклетки, плазмодии миксомицетов, фибробласты и лейкоциты, эпителиальные и нервные клетки в тканевых культурах, клетки эмбрионов позвоночных. Хорошо выражено амебоидное движение у миобластов, из которых и развиваются мышечные волокна. При регенерации эпителия клетки становятся подвижными и путем амебоидных движений перемещаются в глубь раны. Одним из способов распространения злокачественных новообразований внутри организма является амебоидное движение раковых клеток.

Амебоидное движение состоит в медленном перетекании тела клетки по субстрату и осуществляется благодаря внутриклеточному течению цитоплазмы и образованию временных псевдоподий (ложноножек). В наиболее простом случае образуется всего лишь одна Псевдоподия. Поверхностный слой клетки — эктоплазма (кортикальный или гиалиновый слой) — обладает высокой вязкостью и является, по-видимому, гелем. При образовании псевдоподий происходит превращение вязкого гиалинового слоя в легкотекучий золь, а более жидкая центральная часть протоплазмы (эндоплазма), существующая в форме белкового золя, перетекает в направлении движения в образующуюся псевдоподию. Эндоплазма в плазмодии слизевика образует одновременно несколько потоков, движущихся в разных направлениях.

Скорости амебоидного движения некоторых клеток представлены в таблице 17.

| Таблица 17. Скорость амебоидного движения | |

| Клетки | Скорость, мкм/с |

| Свободно ползающие амебы | 0,5—4,5 |

| Амебоидные зародыши слизистых споровиков | 0,33—1,3 |

| Нейтрофильные лейкоциты | 0,58 |

| Неполяризованные макрофаги | 0,004 |

Скорость движения зависит от температуры и кислотности среды, от осмотического давления, от соотношения концентрации одновалентных и двухвалентных катионов. Недостаток кислорода не прекращает амебоидного движения, но замедляет его. Под влиянием любого сильного раздражителя (0,1 M KCl, нагревание до 40°C, встряхивание) амеба сокращается, тело ее округляется, она теряет способность перемещаться по субстрату и изменять форму тела, а затем прекращается и движение гранул цитоплазмы.

Большинство современных теорий амебоидного движения являются контрактильными, объясняющими возникновение движущей силы за счет сокращения контрактильных структур цитоплазмы, в качестве которых рассматриваются микротрубочки и микронити, обнаруженные у многих видов амеб. Эти структуры могут либо свободно находиться в цитоплазме, либо образовывать агрегаты толщиной до 40 нм и более. Расположены они и в плазмалемме, и в эктоплазме на границе с эндоплазмой в виде параллельных пучков или в виде сетки, распространяющейся и в эндоплазму. Биохимическими исследованиями показано, что цитоплазматические фибриллы амеб содержат сократительные белки, подобные миксомиозину. Именно благодаря им глицеринизированные амебы и фибробласты реагируют на действие АТФ длительным сокращением всего тела.

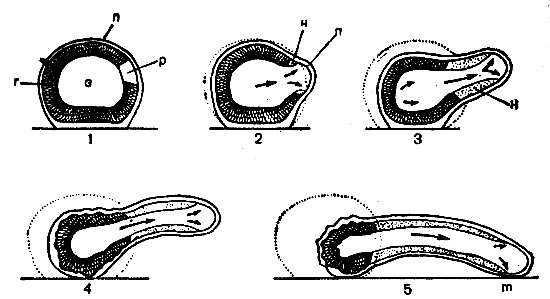

Рис. 41. Схема образования псевдоподии у амебы согласно контрактильной гипотезе (Jdhn, Bovee, 1969): 1 — превращение геля (г) в золь (з) в области p; 2 — сокращение геля развивает силу (стрелки), вытесняющую золь по направлению к плазмалемме (п), Н — новые места образования геля; 3, 4, 5 — дальнейшие стадии удлинения псевдоподии, прикрепляющейся в m

Авторы разных теорий амебоидного движения не согласны лишь относительно места, где возникают эти движущие силы. Одни считают, что амеба передвигается, «выдавливая» себя в псевдоподию за счет давления, создаваемого сокращением кортикального геля в заднем конце клетки, которое и заставляет течь жидкую эндоплазму (рис. 41). Эта гипотеза основывается на сократительных свойствах эктоплазмы, состоящей из актомиозинового геля, который, уплотняясь, сокращается.

Согласно представлению других, цитоплазма подтягивается вперед в образующуюся псевдоподию благодаря сокращению эндоплазмы в переднем конце клетки. Некоторые исследователи полагают, что силы, необходимые для движения протоплазмы, локализованы в самих псевдоподиях и возникают благодаря активному скольжению гелевых нитей или эндоплазмы по поверхности кортикального слоя. Подчеркивается также роль активного растяжения или расслабления плазмалеммы в амебоидном движении.

Амебоидное движение следует рассматривать как сложный многоступенчатый процесс, включающий и течение цитоплазмы (циклоз), и изменение ее состояния (золь ⇔ гель), а также плазмалеммы и формы тела, и образование новых псевдоподий, и, наконец, прикрепление к субстрату. Поэтому механизм амебоидного движения нельзя свести только к механизму течения цитоплазмы, он, несомненно, является гораздо более сложным (Серавин, 1967).

Источник

9.3. Амебоидное движение

9.3. Амебоидное движение

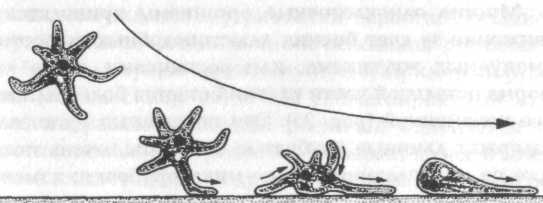

Амебы движутся с помощью объемного тока своей цитоплазмы в вырастающие выступы — псевдоподии. В норме они перемещаются по поверхности твердых объектов посредством непрерывного растягивания своих передних концов. Но если до псевдоподий дотронуться или если они соприкасаются с теплом или концентрированными растворами химических веществ, они перестают расти, вместо них вырастают другие, и тогда клетка меняет направление движения. Если новые псевдоподии снова встречают какие-либо потенциально опасные стимулы, они также останавливаются, и амеба уходит от них в другом направлении. Эта система «проб и ошибок» действует до тех пор, пока они не находят путь без препятствий или неблагоприятных стимулов.[191]

Рис. 24. Метод, с помощью которого плавающая амеба переходит на твердую поверхность (согласно данным, приведенным в Jennings, 1906)

У свободно плавающих амеб, не испытывающих действия какого-либо особого направленного стимула, нет соответствующей ориентации роста; псевдоподии продолжают развиваться в разных направлениях, пока одна из них не соприкоснется с поверхностью, вдоль которой она может ползти <рис. 24).

Вытягивание псевдоподий происходит предположительно под влиянием специфического поляризованного морфогенетического поля. Ориентация, в которой начинают формироваться новые псевдоподии, может в большой степени зависеть от случайных флуктуации внутри клетки; виртуальные псевдоподии, выдвинутые из тела клетки, затем актуализируются посредством организации сократительных волокон и других структур в цитоплазме. Этот процесс продолжается до тех пор, пока развитие псевдоподий не подавляется стимулами из окружения или в результате конкуренции с псевдоподиями, растущими в других направлениях.

Возможно, тот факт, что амебоидные движения зависят от непрерывных морфогенетических процессов, засвидетельствован в самом названии Amoeba proteus в виде намека на мифическое морское божество, которое непрерывно изменяло свой вид.

Амебы питаются, поглощая частицы еды, такие как бактерии, путем фагоцитоза: псевдоподии растут вокруг частицы, соприкасающейся с поверхностью клетки; мембраны псевдоподий сливаются, и частица оказывается заключенной внутри клетки и окруженной частью клеточной мембраны. Другие мембранные пузырьки (везикулы), содержащие пищеварительные ферменты, сливаются с фагоцитарной везикулой, и еда переваривается. Этот тип морфогенеза отличается от характерного для передвижения клетки и осуществляется предположительно под действием другого морфогенетического поля, ориентация которого зависит от контакта потенциальной питательной частицы с мембраной клетки. Частица, соприкасающаяся с мембраной, может рассматриваться как морфогенетический зародыш; конечной формой здесь является частица, поглощенная клеткой. Хреода фагоцитоза, приводящая к этой конечной форме, задается морфическим резонансом от всех подобных актов фагоцитоза, происходивших в прошлом у тех же амеб.

Читайте также

«Движение сопротивления»

«Движение сопротивления» Достижения генетиков радуют далеко не всех. В мире уже появились профессиональные борцы с «индустриальной пищей». Они уничтожают посевы с генетически измененными культурами, отказываются от консервов из трансгенных томатов и других

Движение — простейшая форма поведения

Движение — простейшая форма поведения Тропизмы Первое наиболее четкое различие между животными и растениями ясно каждому: растения не могут передвигаться, тогда как животные этим свойством обладают. И тем не менее именно движение растений (поворот к солнцу цветов)

Нейтральные мутации и генетический дрейф — движение без правил

Нейтральные мутации и генетический дрейф — движение без правил Ландшафт приспособленности — образ яркий и полезный, но, как и всякая модель, он несовершенен. Многие аспекты эволюционного процесса с его помощью отразить трудно или невозможно. Реальный ландшафт

Глава 6. Движение

Глава 6. Движение Природы зуб и коготь ал” — это, должно быть, одна из самых цитируемых, к месту и не к месту, аллюзий на Дарвина в англоязычной литературе. Но как бы не к месту ее иногда ни цитировали, эта фраза верно передает если не истинную суть естественного отбора, то,

Движение живых объектов

Движение живых объектов Глядя на то, как двигается тот или иной объект, уже можно сказать, живое ли это существо или просто лист, летящий по ветру. А можно сказать и намного больше. Можно, например, увидеть, что это человек, и увидеть, что он делает. Информации для этого

Движение

Движение О том, что гормоны участвуют в обеспечении движения, известно со времен введения понятия «гормон». Удаление половых желез у самцов приводит к постепенному, но постоянному снижению двигательной активности. В дальнейшем было обнаружено, что она также падает после

3. Ощущение и движение

3. Ощущение и движение Жара повсюду. Ее нельзя больше не замечать. Воздух раскален, как в доменной печи, — он настолько горячий, что мои глаза, защищенные очками, кажутся прохладными по сравнению с остальным лицом. Руки тоже прохладные, но на тыльной стороне перчаток

Движение

Движение «Объединители» и «дробители» этого мира пытаются проникнуть в суть явлений разными путями. Приверженцы классического подхода — объединители — хотят найти то, что объединяет вещи. Они ищут законы, управляющие функциями целого. Мыслители романтического склада

Движение — это сон

Движение — это сон Чего только не делают люди во сне — разговаривают, улыбаются, смеются, плачут, стонут, чмокают, морщатся, вздрагивают, жестикулируют, скрежещут зубами и даже бродят по дому.Людей, которые бы не двигались во сне, не существует. Клейтман исследовал одного

Внутреннее ухо — движение желе и колебание волосков

Внутреннее ухо — движение желе и колебание волосков Представьте себе, что мы заходим в слуховой проход, проходим сквозь барабанную перепонку, мимо трех косточек среднего уха и оказываемся глубоко внутри черепа. Здесь расположено внутреннее ухо — заполненные

Источник

Амебоидное движение

Амебоидное движение характерно для многих клеток, таких как амебы и макрофаги. В цитоплазме амебы можно выделить несколько различных участков. Эктоплазма — периферическая часть цитоплазмы — находится непосредственно под клеточной мембраной. Внутри расположена эндоплазма, что является вязкоупругих и имеет двойную лучепреломление. В передней части клетки находится псевдоподии.

Эндоплазма в этой части клетки превращается в эктоплазмы, вероятно, вследствие сокращения: эндоплазма и эктоплазма образуют здесь один общий, непрерывный гель, и когда на периферии фронтальной эктоплазма происходит сокращение, эндоплазма втягивается в нее. Прямые наблюдения подтверждают вязкоупругость эктоплазмы и эндоплазмы. Низкой вязкостью характеризуются в амебоидний клетке только пограничная зона между экто-и эндоплазма и небольшой участок в хвостовой части, где преобразования эктоплазма в эндоплазму сопровождается кратковременным разрежением ектоплазматичного материала.

Эти процессы регулируются преимущественно путем изменения концентраций свободного кальция и АТФ. В тех участках, где есть АТФ и большое количество кальция, происходит сокращение, а там, где много АТФ, но мало кальция, наблюдается релаксация; внутри эндоплазма, вероятно, является ограниченное количество кальция и АТФ.

Благодаря такой региональной активности амебоидная клетка может направлено перемещаться при условии, что некоторые ее части прикреплены к субстрату. Без прикрепления клетка лишь колеблется и меняет форму, а направленного движения не происходит. Форма амебоиднои клетки — результат локальной сократительной активности.

Движение амебоидних клеток регулируется клеточной мембраной. У лейкоцитов наиболее чувствителен к хемотаксическим факторам ведущий край; клетки неуклонно движутся в направлении к хемотаксическим сигналам.

Источник

Амебоидный способ движения присущ чему

Движение — это жизнь. Все живые организмы движутся , какие-то медленно, какие-то быстрее.

Движение — это жизнь. Все живые организмы движутся , какие-то медленно, какие-то быстрее.

Неподвижные растения движутся, медленно, но верно, эти движения называют или настиями, или тропизмами. Животные подвижны, даже прикрепленные организмы совершают движения, не перемещаясь в пространстве. Так что движение — это действительно жизнь.

Перемещается организм, его части, жидкости внутри него. Поэтому механизмы интересны специалистам и тем кто готовится стать этими специалистами. Возможно эти механизмы смогут объяснить особенности животных и их клеток, что будет интересно для тех, кто просто интересуется биологией.

Клетка является структурно функциональной единицей живого. Одноклеточные организмы подвижны и их особенности движения используются клетками в составе многоклеточных организмов. Именно поэтому наша серия статей начнется с движения одноклеточных.

Одноклеточные организмы имеют специальные органеллы для передвижения: реснички и жгутики. Эти органеллы имеют особое строение и механизмы движения, поэтому заслуживают отдельного рассмотрения, что будет сделано в следующей статье.

Второй механизм связан с перемещением за счет движения цитоплазмы, или амебоидного движения. «Ползет амеба, да по субстрату» * — именно так и перемещаются амебы и подобные им одноклеточные. Такое движение возможно если содержимое клетки жидкое и может перетекать, и, в то же время, движение жидкости внутри клетки упорядочено и имеет определенное направление.

Определение амебоидных клеток данное Левенгуком говорит, что такая клетка — это «мешочек с жидкой кашей». То есть содержимое клетки является жидкой субстанцией или плохо застывшим желе, такие растворы называют коллоидными.

Наружная или цитоплазматическая мембрана — это нерастворимая в воде (гидрофобная) пленка, которая тоже жидкая во вязкости сходная с оливковым маслом.

То есть клетка амебы — это вязкая жидкая субстанция, покрытая вязкой пленкой. Такие полужидкие конструкции легко принимают форму внешних систем как желе принимает форму чашки, в которую это желе заливают. Желе застывает и поддерживает затем свою форму самостоятельно. В то же время, если желе вытряхнуть из формы и оставить на длительное время — оно растекается, теряя прежнюю форму и оплывая под воздействием сил тяжести и внешних факторов (влажность, температура).

Клетки амеб не имеют такой формы и, казалось бы, должны растекаться в блинчик, но этого не происходит. Известно, что если нет внешнего каркаса, то для поддержания формы должен быть внутренний каркас. Эту роль и выполняет цитоскелет.

Цитоскелет — это трехмерная сеть из трубочек и нитей, расположенная внутри клетки. Эта трехмерная сеть погружена в вязкую жидкость цитоплазмы и окружена мембраной, нерастворимой в воде пленкой, особенно если сеть трубочек и нитей образует скопление под мембраной. Систему цитоскелета можно представить как комок нитей, более плотных ближе к поверхности. Этот комок насыщен полужидким желе, покрытый сверху аналогом мыльного пузыря.

Такая конструкция легко поддерживает форму, но движение требует перестройки этой формы. Такое возможно если нити могут двигаться относительно друг друга, или нити и микротрубочки легко разбираются с одной стороны и наращиваются с другой, это позволяет перестраивать трехмерную структуру в определенном направлении. Экспериментальные исследования говорят в пользу перестройки. Трубочки цитоскелета или микротрубочки образованы округлыми частицами белка тубулина, которые, объединяясь как кирпичи, образуют что-то вроде кирпичной трубы, где труба это микротрубочка, а кирпичи — белок тубулин.

В отличие от кирпичной трубы, у микротрубочек нет аналога цементной связки, поэтому микротрубочка легко собирается и легко разбирается. В случае нитей основную часть составляют нити актина, которые представляют собой цепи из округлых части белка актина, сборка и разборка таких структур еще легче, чем для трубочек. То есть все компоненты цитоскелета лабильны: легко собираются и разбираются.

Итак, все составляющие системы рассмотрены и можно представить процесс перемещения.

Цитоскелет его нити и микротрубочки образуют шарообразный комок, более плотный ближе к поверхности, жидкое содержимое клетки заполняет просветы между нитями и трубочками, сверху жидкая мембрана.

Когда обнаруживается нужное направление начинается нарастание пучка актиновых нитей и микротрубочек, жидкость пассивно перетекает за ними, а мембрана растягивается, образуется вырост цитоскелета и цитоплазмы. Такой вырост, окруженный мембраной называют псевдоподией или ложноножкой. Эта псевдоподия образует контакт с субстратом и прикрепляется к нему, в результате клетка закрепляется (пока частично) на новой территории. Затем происходит отсоединение мембраны остальной части клетки, в результате клетка крепится к субстрату только за счет прикрепления ложноножки к субстрату.

Параллельно происходит рост нитей актина и микротрубочек в сторону ложноножки. Но растет не один пучок, а во всем объеме, а в открепленной противоположной направлению роста ложноожки части клетки происходит разбора цитоскелета.

То есть сначала он растет частично, формируя вырост, чтобы не вызывать разрыва цитоплазмы и мембраны, это вырост крепится к субстрату, а затем происходит массовое увеличение нитей и микротрубочек цитоскелета в направлении роста ложноножки. Противоположные концы разбираются, происходит направленная перестройка трехмерной сети цитоскетлета.

В некотором приближении, как аналогию, можно привести такой пример: человек с двумя кусками полиэтиленовой пленки перемещается через помещение со свежеокрашенным полом, краска на котором высохла не до конца . Задача — не испортить покрытие пола и не испачкать обувь. Укладываем на пол пленку, наступаем на нее. Укладываем перед собой второй кусок, перешагиваем на него. Оборачиваемся, подцепляем кончиком ногтя край первого куска на полу, отслаиваем, перекладываем перед собой. Переходим уже на второй кусок полиэтилена, оборачиваемся… И, таким вот образом, медленно, но верно, пока не доберемся до выхода.

Именно так и происходит перемещение цитоскелета клетки: компоненты цитоскелета собираются в одном направлении и разбираются с противоположного, жидкие компоненты клетки или пассивно или в связи с цитоскелетом перетекают за его перемещением, также перемещается и мембрана.

Вот так и перемещается амеба по субстрату.

В следующей серии будет рассмотрен процесс работы жгутиков и ресничек.

* — в тексте цитирована фраза из песни, составляющей биофаковский фольклор. Установить авторство не представляется возможным.

Ползет амеба, да по субстрату,

Махает псевдоподией.

А ей положено по штату

Такой быть уродиной.

Нет стройных ножек, нет красных губок,

Один лишь голый протопласт,

И вот такие вот уроды

Простейших составляют класс.

Нет размноженья полового

В различных вариациях,

Не наслаждаются партнеры

Взаимной коньюгацией.

Источник