- Амёба обыкновенная

- Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

- Движение

- Внутреннее строение

- Питание

- Дыхание

- Выделение

- Размножение

- Реакция на раздражение

- Половой процесс

- Переживание неблагоприятных условий

- Жизненный цикл амёбы

- Амеба – определение, движение и размножение

- Определение амебы

- Амеба Размер и Форма

- Размер

- форма

- Амеба Репродукция

- Бинарное деление

- Множественное деление и энцистмент

- Формирование споры

- Температура и размножение

- викторина

Амёба обыкновенная

| Царство | Животные |

| Подцарство | Одноклеточные |

| Тип | Корненожки |

| Род | Амёбы |

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

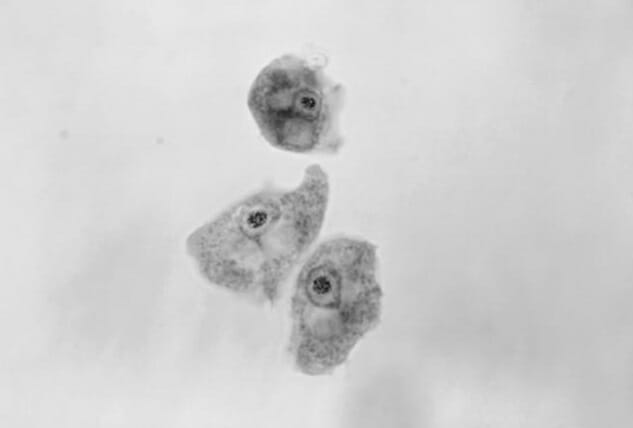

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Источник

Амеба – определение, движение и размножение

Определение амебы

Амеба – очень подвижный эукариот, одноклеточный организм, Типично принадлежащий к царство простейшие одноклеточные организмы Он движется амебоидно. Таким образом, микробиологи часто используют термин «амебоид», чтобы обозначить определенный тип движения и амебы взаимозаменяемо. Интересно отметить, что амебы не являются отдельной таксономической группой и характеризуются скорее их «амебоидным» движением, а не различными морфологическими характеристиками. Более того, даже члены одного и того же вид может показаться непохожим. Виды амебе можно найти во всех основных эукариотических линиях, включая грибы, водоросли и даже животные.

Амёбы содержат эндоплазму, которая имеет гранулярный характер. Эта гранулярная эндоплазма содержит ядро и различные поглощенные пищевые вакуоли. Кроме того, амебы по определению являются эукариотами и обладают уникальным ядром, которое содержит центральную кариосому с тонким слоем бисерного хроматина, покрывающего внутреннюю часть. ядерная мембрана ; однако, в отличие от многих эукариот, амебы являются анаэробными. Таким образом, амебы не содержат митохондрии и генерировать АТФ исключительно с помощью анаэробных средств.

Амебы могут быть классифицированы как свободноживущие и паразитические. Паразитические амебы вездесущи и часто паразитируют как у высших позвоночных, так и у беспозвоночных. Только ограниченное число видов амеб способно инфицировать людей и обычно проникает в кишечник. В частности, только Entamoebahistolytica представляет собой настоящий человеческий патоген, который поражает желудочно-кишечный тракт. Второй патоген кишечника, Dientamoeba fragilis, обычно ошибочно принимают за амебу из-за сходной морфологии под световым микроскопом. Действительно, D. fragilis был первоначально ошибочно классифицирован как амеба; однако современные методы определили его как нефелгеллатный трихомонадный паразит. Интересно, что некоторые свободноживущие амебы могут вызывать у людей оппортунистические инфекции, приводящие к глазным инфекциям, а также различным неврологическим и кожным заболеваниям (кожа ) инфекции.

Во время амебоидного движения вязкость цитозоля циркулирует между жидким золь, который течет из центральной области цитоплазма известный как эндоплазма в псевдоподий в передней части клетка, Как только это происходит, эндоплазма становится эктоплазмой, содержащей гелеобразное вещество, которое образует кору под плазматической мембраной. Когда амеба движется вперед, эктоплазматический гель снова превращается в эндоплазматический золь, и цикл повторяется, когда клетка продолжает двигаться. Этот переход между состояниями геля и золя происходит после разрушения и повторной сборки сетей актиновых микрофиламентов, расположенных в цитозоле. В частности, кофинин отвечает за разборку актиновых филаментов с образованием золя, тогда как профилин ведет к полимеризации актина, а гель образуется из -актинина и филамина.

Амеба Размер и Форма

Размер

Амебы различаются как по размеру, так и по форме, и даже представители одного и того же вида могут быть сильно морфологически различны. В то время как самые ранние идентифицированные амебы были размером приблизительно от 400 до 600 микрон, на сегодняшний день документированы как чрезвычайно маленькие (от 2 до 3 микрон), так и исключительно крупные амебы (20 см; видимые невооруженным глазом). Таким образом, виды амебы имеют широкий диапазон размеров. Действительно, когда ученые изучают амебы, образцы обычно пропускают через фильтр размером примерно 0,45 микрона, а остатки на фильтре используют для культивирования.

форма

Поскольку амебы передвигаются и питаются с помощью псевдопод, их классифицируют на основе морфологии и внутренней структуры их псевдопод. Например, виды амебозоя (например, амеба) имеют выпуклые псевдоподы с трубчатой серединой и закругленными концами; Церкозойские амебоиды (например, Euglypha и Gromia) имеют псевдопод, которые выглядят тонкими и нитевидными; Foraminifera производит тонких псевдопод, которые разветвляются и сливаются друг с другом, образуя сетчатые структуры; другие характеризуются жесткими иглоподобными псевдоподами со сложной сетью микротрубочек.

Свободноживущие амебы (которые не требуют хозяина) являются либо «тестатом», либо «голым». У амебы из семенников в твердой оболочке содержится твердая оболочка, а у голых амеб – нет. Оболочки амебы яичка обычно состоят из кальция, кремнезема, хитин или другие компоненты (например, гранулы песка). Другим компонентом, обычно встречающимся в пресноводных амебах, является сократительный вакуоль, Эта вакуоль необходима для удаления избытка воды из клетки и поддержания осмотического баланса. Поскольку концентрация растворенных веществ в пресной воде ниже, чем во внутреннем цитозоле амебы, вода течет через клеточная мембрана через осмос, Поэтому сократительная вакуоль откачивает эту избыточную воду из ячейки, чтобы гарантировать, что ячейка не лопнет. Напротив, большинство морских амеб не имеют сократительной вакуоли, так как цитозоль и вода вне амебы сбалансированы.

Амеба Репродукция

Из-за чрезвычайно разнообразной природы амеб, различные виды амеб размножаются с использованием различных методов. Эти методы включают в себя споры, двойное деление и даже сексуально.

Бинарное деление

Безусловно самая распространенная форма бесполое размножение в амебах используется двойное деление. При подготовке к размножению амеба снимает свою псевдоподию и формирует сферическую форму. Митоз наблюдается в ядре, и цитоплазма делится в центре клетки и разделяется, образуя два дочерние клетки, Поскольку этот процесс включает в себя простое копирование генетической информации для формирования второй клетки, две полученные дочерние клетки являются идентичными клонами родительской клетки. Таким образом, ядро абсолютно необходимо для этой формы размножения. Это было подтверждено в экспериментах, связанных с разрезанием амебы пополам или извлечением ядра из амебы. В обеих ситуациях клетка в конечном итоге умирает без ядра.

Множественное деление и энцистмент

В условиях нехватки продовольствия амебы размножаются путем множественного деления. Этот процесс включает производство нескольких дочерних клеток:

Формирование споры

уединенный гаплоидный амебы (известные как миксамебы или «социальные амебы») обитают на разлагающейся растительности (например, бревна), едят бактерии и воспроизводить бесполым путем деления на две части, как описано выше. Тем не менее, в отличие от амеб, которые подвергаются перевариванию, когда запас пищи истощается, десятки тысяч миксамоба сливаются, образуя движущийся поток клеток, сходящихся в центральном месте. Именно в этой области клетки складываются друг на друга и образуют коническую насыпь, называемую «плотной совокупностью». Затем из конической насыпи поднимается наконечник, и плотные агрегатные складки образуют подвижный «грекс» (также называемый псевдоплазмодием или слизней) длиной 2–4 мм, окруженный слизистым веществом. Грекс затем мигрирует к освещенной области, где он дифференцируется в плодоносящее тело, состоящее из трубчатого стебля (приблизительно 15% -20% всей клеточной массы). Население ) и споровые клетки. Этот процесс включает в себя секреция внеклеточного покрытия и продолжения трубки через grex ячейками предсталий, расположенными в передней части grex. По мере того как предстальные клетки дифференцируются в стебельные клетки, они создают вакуоли и становятся увеличенными. Это служит для поднятия клеток prespore в задней части grex. Повышенные клетки prespore дифференцируются в клетки спор и диспергируются, каждый из которых представляет новую миксамобу, в то время как клетки стебля погибают.

Температура и размножение

Температура является критическим фактором, влияющим на рост амеб. Хотя было обнаружено, что некоторые виды амеб растут в широком диапазоне температур от 10 ° C до 37 ° C, было обнаружено, что патогенные штаммы выживают более эффективно при более высоких температурах (от 32 ° C до 37 ° C). Это указывает на то, что амебы очень устойчивы к колебаниям температуры и большинство из них приспособлены к выживанию в организме человека. Следовательно, это может иметь патогенные последствия, поскольку амебоидные кисты чрезвычайно устойчивы к микробицидам и могут инфицировать людей через загрязненную питьевую воду.

викторина

1. Что такое «грекс»?A. Метод фагоцитоз,B. Присоединение миксамебы к гигантскому слизню.C. Внутриклеточный органеллы,D. Амебоидная дочерняя клетка.

Ответ на вопрос № 1

В верно. Грекс образуется в результате скопления нескольких миксамеб в процессе миграции в другое место, чтобы спор.

2. Какой метод размножения НЕ проявляется у амеб?A. сексуальнойB. Бинарное делениеC. Формирование спорыD. Все это формы размножения амеб.

Ответ на вопрос № 2

D верно. Это все формы размножения, проявляемые амебами.

3. Целью формирования кисты является:A. защитаB. Спячка до тех пор, пока не будут достигнуты благоприятные условия.C. миграцияD. Только А и БE. Все вышеперечисленное

Ответ на вопрос № 3

D верно. Амебы образуют кисты для защиты от суровых условий окружающей среды (например, толстой кишки человека) или для того, чтобы находиться в состоянии покоя до тех пор, пока благоприятные условия не облегчат освобождение от кисты.

Источник