Альтернативные типы межнейронных синапсов по способу переключения импульса

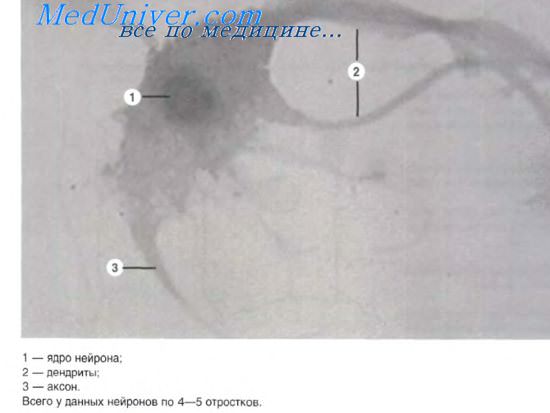

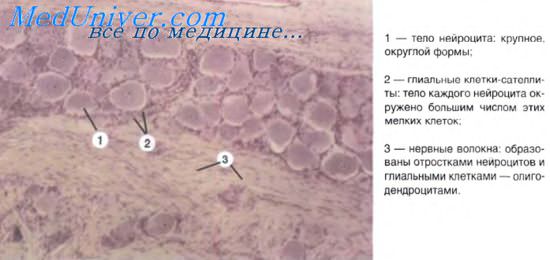

Взаимодействия между глиальными и нервными клетками отчетливо проявляются в процессах развития и структурной организации нервных волокон. Нервным волокном называется отросток нервной клетки, окруженный глиальной оболочкой.

Непосредственно сам отросток называют еще осевым цилиндром, а клетки глиальной оболочки — нейролеммоцитами. Различают миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные) нервные волокна.

В безмиелиновых нервных волокнах отростки нервных клеток погружены в углубления на поверхности нейролеммоцитов, имеющих вид желоба. Погруженный в тело глиальной клетки нервный отросток ограничен как собственной плазмолеммой, так и внешней мембраной нейролеммоцита. Он как бы подвешен на двухлистковой ее складке. Эти складки мембран (своеобразные ультраструктурные «брыжейки») называют мезаксонами. Безмиелиновые волокна могут включать несколько осевых цилиндров.

Миелиновое нервное волокно состоит из нервного отростка и нейролеммоцитов (шванновских клеток). Осевой цилиндр не просто погружен в цитоплазму нейролеммоцита, а окружен спиральной слоистой оболочкой (миелином), образованной наматыванием мезаксонов нейролеммоцитов при их вращении вокруг отростка нервной клетки. В миелиновой оболочке обнаружены липиды, щелочной белок миелина, маркерный белок S100 и др.

Высокое содержание липидов (почти 2/3 массы миелина) выявляется при обработке препаратов четырехокисью осмия, окрашивающей миелиновую оболочку в темно-коричневый цвет. По ходу миелинового волокна имеются сужения — узловые перехваты (перехваты Ранвье). Они соответствуют границе смежных нейролеммоцитов. Каждый межузловой сегмент оболочки волокна представлен одним нейролеммоцптом. Миелиновые волокна толще безмиелиновых. Скорость проведения нервного импульса по ним составляет 5-120 м/с, тогда как по безмиелиновым волокнам импульс проводится со скоростью 1-2 м/с.

Сложные взаимоотношения между нервными и глиальными клетками складываются при формировании чувствительных нервных окончаний (рецепторов) и двигательных нервных окончаний (эффекторов).

Нервные окончания — концевой аппарат нервных волокон, формирует межнейрональные контакты, или синапсы, рецепторные (чувствительные) окончания и двигательные (эффекторные) окончания.

Синапс (от synapsis — соединение) — специализированный для передачи нервных импульсов контакт между двумя нейронами или между нейроном и эффектором. Процессы возбуждения нейронов, возникновение импульсов и распространение их по отросткам связаны с изменениями в плазмолемме. Она является структурной основой возникновения и передачи потенциалов действия. Плазмолемма имеет существенные особенности строения и функции в участках, входящих в состав синапсов.

Межнейрональные синапсы бывают нескольких видов: аксосоматические (между аксоном одного нейрона и телом другого нейрона); аксодендритические (между аксоном одного нейрона и дендритом другого нейрона); аксоаксональные (между аксонами двух нейронов). Описаны также синапсы соматосоматические, дендродендритические и др.

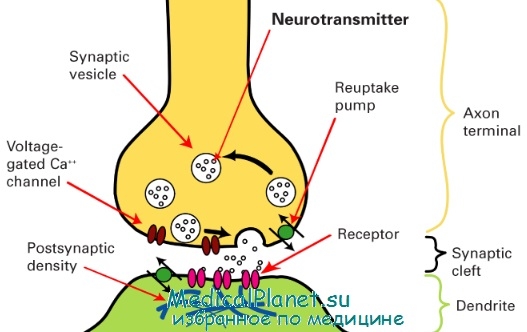

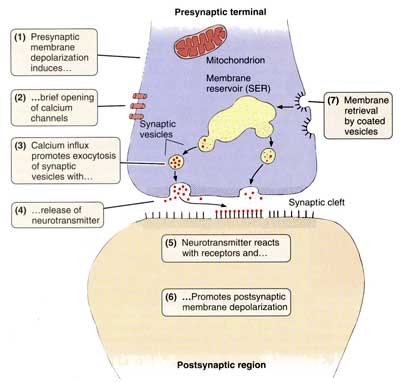

Все синапсы по механизму передачи импульсов между нервными клетками подразделяются на 3 типа: синапсы с химической передачей, электротонические и смешанные синапсы. Типичный синапс с химической передачей состоит из пресинаптической и постсинаптической частей, а также синаптической щели. Пресинаптическая часть включает концевое расширение аксона, ограниченное пресинаптической мембраной. Специфическими структурами этой части являются синоптические пузырьки, содержащие нейромедиаторы. Пузырьки бывают со светлым и электронно-плотным содержимым и называются в связи с этим агранулярными и гранулярными.

По форме они подразделяются на круглые и уплощенные. На внутренней поверхности пресинаптической мембраны расположены конусовидные электронно-плотные образования — пресинаптические уплотнения. В цитоплазме пресинаптической части имеются митохондрии. Синаптическая щель размером 20-30 нм содержит филаменты, связывающие наружные слои плазмолеммы контактирующих нейронов.

Постсинаптическая часть в составе плазмолеммы второго нейрона имеет рецепторы к медиатору, который выделяется в синаптическую щель при деполяризации мембраны первого нейрона. Внутренняя поверхность постсинаптической мембраны характеризуется наличием электронно-плотного слоя цитоплазмы — постсинаптические уплотнения.

Источник

Альтернативные типы межнейронных синапсов по способу переключения импульса

Механизм химической передачи нервных импульсов через синапс сводится к тому, что содержимое синаптических пузырьков (медиатор) поступает в виде небольших порций (квантов) в синаптическую щель и взаимодействует затем с рецепторными белками постсинаптической мембраны. Это вызывает деполяризацию мембраны и возбуждение следующего нейрона. Ультраструктурные особенности синапса и механизм передачи импульсов определяют строгую однонаправленность передачи импульсов, что лежит в основе проведения импульсов по рефлекторным дугам.

В зависимости от того, какое вещество выполняет роль нейромедиатора, синапсы подразделяются на холинергические (медиатор — ацетилхолин), адренергические (адреналин и норадреналин), дофаминергические (дофамин), серотонинергические (серотонин), пептидергические (медиаторы — пептиды и аминокислоты, например, мет-энкефалин, гамма-аминомасляная кислота, глицин и др.).

Нейрохимические синапсы подразделяются в функциональном отношении на две противоположные по своему значению группы — возбуждающие и тормозные. Свойства этих синапсов зависят как от медиаторов, так и от ультраструктурных особенностей синапсов. Так, некоторые медиаторы (например, глутамат) характерны для возбуждающих синапсов, а в тормозных синапсах медиатором является гамма-аминомасляная кислота. Предполагают, что в возбуждающих синапсах к постсинаптической мембране прилежит электронно-плотное вещество, в связи с чем синапс приобретает асимметричное строение.

В пресинаптических частях таких соединений содержатся круглые синаптические пузырьки. Тормозные синапсы имеют симметричное строение. Синаптическая щель у них сужена и в пресинаптической части содержатся уплощенные синаптические пузырьки.

Кроме нейрохимических синапсов между нервными клетками (преимущественно между дендритами или телами нейронов) возникают электротонические синапсы. Последние у млекопитающих встречаются редко и по строению соответствуют щелевым контактам. Они проводят возбуждение благодаря формированию трансмембранных каналов — коннексонов.

Каждый нейрон на своей поверхности имеет огромное количество (до 10000) синапсов. Интеграция импульсов в пределах отдельного нейрона происходит так: от синапсов, расположенных на дендритах и теле, по его плазмолемме передается импульс к аксонному холмику (генераторному пункту нейрона), где путем суммирования всех возбуждающих и тормозных импульсов возникает результирующий потенциал действия.

Синаптические структуры обладают высокой чувствительностью к действию токсических факторов, в том числе психотропных отравляющих веществ. Их изменения играют важную роль в механизмах реактивности нервных тканей.

Рецепторные нервные окончания подразделяются на две группы: экстерорецепторы, воспринимающие раздражения из внешней среды, и интерорецепторы, служащие для восприятия раздражений из внутренней среды организма. В зависимости от специфичности раздражения, воспринимаемого рецептором, различают следующие чувствительные нервные окончания: механорецепторы, барорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы, болевые рецепторы (ноцицепторы). Все рецепторы по особенностям их строения подразделяют на свободные и несвободные нервные окончания.

Первые из них состоят только из конечных разветвлений периферического отростка чувствительного нейрона; вторые — имеют в составе рецептора кроме нервного отростка глиальный компонент, а нередко и соединительнотканную капсулу. В последнем случае несвободные рецепторные окончания называют инкапсулированными. К числу таких рецепторов относятся пластинчатые, осязательные тельца, концевые колбы, мышечные веретена и др.

Эффекторные нервные окончания подразделяются на двигательные и секреторные. Двигательный, или моторный, эффектор передает нервные импульсы на рабочие органы и ткани. В скелетных мышцах они называются нервно-мышечными (аксомышечными) окончаниями. Терминальное разветвление аксона двигательного нейрона заканчивается булавовидным расширением. Оно соответствует пресинаптической части нервно-мышечного синапса, содержит скопление синаптических пузырьков и митохондрий, ограничено пресинаптической мембраной характерного строения.

Плазмолемма мышечного волокна в этой области образует многочисленные складки и углубления. В постсинаптической части волокна находится зернистая саркоплазма с большим количеством митохондрий и овальных ядер. Синаптическая щель имеет ширину 50-100 нм. У человека медиатором в нервно-мышечных синапсах является ацетилхолин. Моторные окончания в гладкой мышечной ткани, а также секреторные эффекторы имеют вид тонких пучков аксонов или их одиночных терминалей, прилежащих к клеткам иннервируемых тканей.

Возрастные изменения нервных тканей связаны с постепенным уменьшением запаса нервных клеток, особенно — чувствительных нейронов, а также снижением уровня метаболических процессов, что выражается в закономерном накоплении включений липофусцина («пигмент изнашивания») в нейроплазме.

Источник

Межнейрональные синапсы

Нервные окончания

Нервные волокна заканчиваются концевыми аппаратами — нервными окончаниями. Различают три группы нервных окончаний:

- межнейрональные синапсы, осуществляющие связь нейронов между собой;

- эффекторные окончания (эффекторы), передающие нервный импульс на ткани рабочего органа (на мышечные или железистые клетки)

- рецепторные (или аффекторные, или же чувствительные) окончания

Межнейрональные синапсы

В зависимости от локализации окончаний терминальных веточек аксона, межнейрональные синапсы различают: аксо-дендритические, аксо-соматические, аксо-аксональные.

Химические синапсы передают импульс на другую клетку с помощью специальных биологически активных веществ — нейромедиаторов, или нейротрансмиттеров, находящихся в синаптических пузырьках. Терминаль аксона представляет собой пресинаптическую часть, а область второго нейрона, или другой иннервируемой клетки, с которой она контактирует, — постсинаптическую часть. В пресинаптической части находятся синаптические пузырьки, многочисленные митохондрии и отдельные нейрофиламенты. Форма и содержимое синаптических пузырьков связаны с функцией синапса.

Если передача импульса совершается с помощью медиатора ацетилхолина, — синапсы называют холинергическими, если медиатором служит норадреналин — адренергическими. В зависимости от передаваемого сигнала, нейромедиаторы, и соответственно синапсы, могут быть возбуждающими или тормозными. Такие нейромедиаторы, как дофамин, глицин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) являются медиаторами тормозящих синапсов.

Область синаптического контакта между двумя нейронами состоит из пресинаптической мембраны, синаптической щели и постсинаптической мембраны.

Пресинаптическая мембрана — это мембрана клетки, передающей импульс. В этой области локализованы кальциевые каналы, способствующие слиянию синаптических пузырьков с пресинаптической мембраной и выделению медиатора в синаптическую щель.

Постсинаптическая мембрана — это участок плазмолеммы клетки, воспринимающий медиаторы и генерирующий импульс. Она снабжена рецепторными зонами для восприятия соответствующего нейромедиатора.

В целом процессы в синапсе происходят в следующем порядке:

1. Волна деполяризации доходит до пресинаптической мембраны.

2. При этом открываются кальциевые каналы, и ионы Са2+ входят в терминаль.

3. Повышение концентрации ионов Са2+ в терминали вызывает экзоцитоз нейромедиатора, и медиатор попадает в синаптическую щель.

4. Далее, нейромедиатор диффундирует через синаптическую щель и связывается со специфическими рецепторными участками на постсинаптической мембране, что вызывает молекулярные изменения в постсинаптической мембране, приводящие к открытию ионных каналов и созданию постсинаптических потенциалов, обусловливающих реакции возбуждения или торможения.

Электрические, или электротонические, синапсы в нервной системе млекопитающих встречаются относительно редко. В области таких синапсов цитоплазмы соседних нейронов связаны щелевидными соединениями, обеспечивающими прохождение ионов из одной клетки в другую, а следовательно, электрическое взаимодействие этих клеток. Эти синапсы способствуют синхронизации нейральной активности.

Источник