- Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза

- титу.docx

- Внешние эффекты и эффективность. Теорема Коуза-Стиглера.

- ВВЕДЕНИЕ

- 1. Теория внешних эффектов

- 1.1 Понятие и разновидности внешних эффектов (положительные и отрицательные)

- 1.2 Корректирующие налоги и субсидии. Роль государства в регулировании внешних эффектов

- 1.3 Теорема Коуза

- 2. Применение теории внешних эффектов на практике

- 2.1 Теория внешних эффектов в области контроля загрязнения окружающей среды

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2013 в 18:58, реферат

Описание работы

Экстерналия (внешний эффект) в экономике — воздействие рыночной трансакции на третьих лиц, не опосредованное рынком. Этот термин был введён в 1920 году Артуром Пигу в книге «Теория благосостояния». Если объяснять простыми словами, то внешний эффект в экономике это воздействие одного субъекта на другой объект посредством своей деятельности, это воздействие может быть как отрицательное так и положительное. Очень часто экстерналии возникают между производством – потребителем, производством – производством и потребителем – потребителем. Сегодня проблема отрицательного внешнего эффекта очень развита, особенно развита у производства с потребителем в отношении экологии.

Содержание работы

Введение 3

Глава 1. Внешние эффекты и их регулирование 4

1.1. Определение и разновидность внешних эффектов 4

1.2. Классификация внешних эффектов 6

1.3. Отсутствие платы за внешний эффект. 7

Глава 2. Альтернативные способы решения проблемы внешних эффектов 9

2.1. Интернализация внешних эффектов. Теорема. Коуза 9

2.2. Корректирующие налоги и субсидии. Роль государства в регулировании внешних эффектов 10

Заключение 13

Список литературы 14

Файлы: 1 файл

титу.docx

Как видно из рис. 3, рыночное равновесие установится в точке А, и объем выпуска q1 не является парето-эффективным. Поскольку фирмы несут только часть реальных затрат, в точке А имеет место перепроизводство блага. Если бы все затраты были включены в цену, парето-эффективное равновесие установилось бы в точке В.

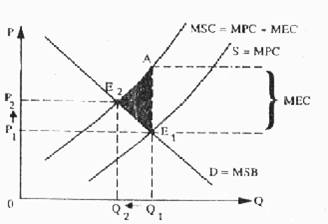

Рис. 3. Отрицательные (а) и положительные (б) внешние эффекты.

Аналогично этому нетрудно убедиться, что при положительном внешнем эффекте благо будет недопроизводиться. Представим, что продажа цветов на улицах приносит полезность всем прохожим вне зависимости от того, являются они покупателями этих цветов или нет. Следовательно, существует положительный внешний эффект. Чтобы рассчитать предельные общественные выгоды (MSB), которые показывают всю полезность производства для общества, нам нужно сложить предельные внешние выгоды(MEB) , достающиеся бесплатно, и предельную полезность потребителей, полученную от купленных цветов. Поскольку фирмы не получают вознаграждения за внешние выгоды, равновесие устанавливается в точке А, и это означает недопроизводство цветов. Если бы потребители платили за удовольствие созерцания цветов на улицах, эти цветы выставлялись бы в большем объеме и равновесие установилось бы в точке B (рис. 3 б).

Глава 2. Альтернативные способы решения проблемы внешних эффектов.

2.1. Интернализация внешних эффектов. Теорема Коуза.

Альтернативный подход к интернализации был предложен в 60-х гг. ХХ в. американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии 1991 г. Рональдом Коузом.

Сущность проблемы внешних эффектов состоит в неэффективном размещении ресурсов в экономике вследствие расхождения частных и социальных издержек либо частной и социальной выгоды. В результате в одних отраслях производится слишком много а в других – слишком мало продукции в сравнении с общественно-эффективным выпуском.

Решение данной проблемы состоит в интернализации внешних эффектов, т.е. в их трансформации во внутренние. Это означает заставить производителей негативных эффектов оплатить возникающие по их вине внешние издержки и тем самым возместить третьим лицам получаемый ими ущерб. Это означает также оплату внешних выгод — выплату компенсаций производителям положительных эффектов за счет их получателей.

Как решить проблему внешних эффектов на практике? В ряде случаев это можно сделать на основе сугубо рыночных отношений без государственного вмешательства. Известны следующие способы:

1. Внешние эффекты возникают из-за отсутствия прав собственности на ресурс. В результате использование такого ресурса не находит отношения в рыночных сделках. Можно, следовательно, интернализировать внешние эффекты путем установления прав частной собственности на ресурсы и разрешения свободно торговать этими правами. Это и утверждает знаменитая теорема Коуза.

Если права собственности четко определены, и вытекающие из них правомочия можно свободно обменивать, а также если трансакционные издержки (включающие издержки сбора информации, издержки ведения переговоров и издержки реализации прав) равны нулю, то размещение ресурсов будет эффективным и неизменным, каким бы ни было первоначальное распределение прав собственности.

Теорема Коуза содержит два основных условия, которые должны выполняться, чтобы правовая система не оказывала влияния на размещение ресурсов и эффективность производства. Первое из них — это четкая спецификация прав собственности. Обмену правомочиями должно предшествовать определение того, кому принадлежат спорное правомочие. Схематически это можно представить в следующем виде:

Спецификация ———> Сделки ———> Окончательное

и исходное по обмену распределение

распределение правомочиями правомочий

Второе условие теоремы Коуза — это нулевые трансакционные издержки, которые не воспрепятствуют заключению взаимовыгодной сделки между сторонами конфликта.

Решению проблемы внешних эффектов путем заключения взаимовыгодных соглашений могут помешать высокие трансакционные издержки. В этом случае решение суда о том, какой из сторон конфликта передать соответствующее правомочие (право создавать внешний эффект или право запретить деятельность, создающую внешний эффект) окажет влияние на размещение ресурсов и оно может оказаться неэффективным.

Итак, когда трансакционные издержки блокируют ведение переговоров и препятствуют достижению договоренности, эффективность использования ресурсов будет определяться начальным распределением прав собственности.

Нормативная версия теоремы Коуза указывает, как следует поступать суду, решающему споры в условиях высоких трансакционных издержек, которые мешают достижению частных договоренностей.

В условиях позитивных трансакционных издержек эффективность конечного размещения ресурсов не является независимой от выбора правовой нормы, поэтому предпочтение следует отдать такому первоначальному распределению прав, которое минимизирует влияние трансакционных издержек.

2. Другой способ устранения внешних эффектов состоит в объединении производителей и получателей внешних эффектов в одно целое. В этом случае внешние затраты (выгоды) автоматически становятся внутренними. Представим, что жители прибрежного поселка сами организуют животноводческую ферму. Они, следовательно, получают выгоду в качестве продавцов мяса, но несут убытки из-за того, что привлекательность водоема для отдыха понижается. Однако в данном случае, как рачительные хозяева, жители поселка ограничат производство мяса уровнем, при котором положительная разница между соответствующими выгодами и убытками будет максимальной. Это и означает общественно- эффективное использование ресурсов.

3. Очень часто проблема внешних эффектов решается на основе общественных обычаев — моральных норм, традиций и проч. Воспитанный человек, например, просто не позволит себе выгуливать собаку на детской площадке или бросать окурки с балкона и т.п.

Когда внешние эффекты устойчиво существуют в экономике, к решению этой проблемы необходимо привлечь государство.

2.2. Корректирующие налоги и субсидии. Роль государства в регулировании внешних эффектов.

Поскольку внешние эффекты существуют в экономике длительное время, к решению их проблем неизбежно привлекается государство. Выделают следующие формы государственного регулирования.

Административно-командные методы, которые сводятся к прямым запретам или требованиям выполнения экономическими субъектами определенных действий. Государственные органы устанавливают уровни предельно допустимых концентраций ПДК вредных и токсичных веществ и облекают их в виде административных приказов.

Однако административно- командные методы регулирования внешних эффектов не приводят к оптимальному размещению ресурсов.

Для того чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами, необходимо трансформировать внешние эффекты во внутренние. Трансформация внешних эффектов во внутренние (internalization of an externality) может быть достигнута путем приближения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам). А.С. Пигу в качестве решения данной проблемы предложил использовать корректирующие налоги и субсидии.

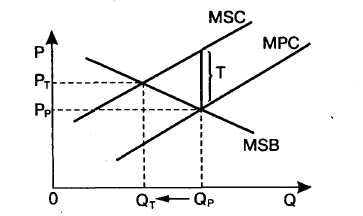

Корректирующий налог (налог Пигу) — налог на выпуск товаров или услуг, который поднимает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к сокращению производства.

Налог Пигу устанавливается в размере, равном предельным внешним издержкам на каждую единицу выпускаемой продукции:

Т = МЕС,где Т — размер корректирующего налога; МЕС — предельные внешние издержки.

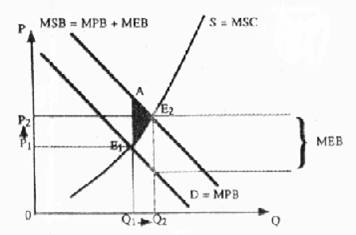

Тогда МРВ + Т = MSC, и кривая предельных индивидуальных издержек с учетом налога Пигу совпадает с кривой предельных общественных издержек, что ведет к уменьшению выпуска продукции с отрицательными внешними эффектами до оптимального уровня (рис. 4).

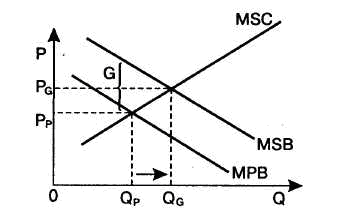

Корректирующие субсидии — это платеж потребителям или производителям товара, потребление которого создает положительный внешний эффект. Такие субсидии предназначены для интернализации внешнего эффекта посредством оказания такого понижающего воздействия на цену потребления товара, которое увеличит объем его производства до эффективного уровня. По своей форме корректирующие субсидии — выплата из бюджета на пользу производителя (или потребителя) определенного блага, понижает рыночную цену данного блага во время потребления. Разумеется, фискальным источником субсидий являются налоговые поступления.

Корректирующая субсидия устанавливается в размере, равном предельной внешней полезности на каждую единицу выпускаемой продукции с положительным внешним эффектом:

Ср = МЕВ,где Ср — размер корректирующей субсидии; МЕВ — предельная внешняя полезность.

Тогда МРВ + G = MSB, и кривая предельной индивидуальной полезности с учетом такой субсидии будет совпадать с кривой предельной общественной полезности, что приведет к увеличению выпуска продукции с позитивными внешними эффектами до эффективного с позиции размещения ресурсов уровня: Qq = Qp (рис. 5).

Если корректирующий налог увеличивает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к повышению цены, то корректирующая ссуда, увеличивая предельную индивидуальную полезность до уровня предельной общественной полезности, приводит к понижению цены.

Корректирующие налоги и субсидии могут быть использованы для достижения эффективности производства. И чтобы ввести эти налоги, требуется установить внешний эффект и определить предельные издержки третьих лиц, связанные с данным эффектом.

Однако корректирующие налоги и субсидии не могут решить полностью проблемы внешних эффектов. Во-первых, необходимо точно определить размер предельного общественного ущерба либо выгод. Во-вторых, важно установить, какая именно деятельность приводит к неблагоприятным последствиям, существует ли однозначная связь между объемом выпуска и размером внешнего эффекта, что представляет собой непростую задачу. В-третьих, размеры ущерба или выгод определяются в ходе юридических и политических дискуссий, как правило, при недостатке информации о характере, направленности действия внешних эффектов, их долгосрочных последствий.

Концепция внешних эффектов — неотъемлемая часть не только современной теории благосостояния, но и новой институциональной экономической теории. Проблема возникновения и интернализации внешних эффектов является центральной в экономической теории прав собственности как одной из исследовательских подпрограмм в рамках новой институциональной экономической теории. Через призму внешних эффектов можно изучать как условия возникновения исключительных прав собственности, так и обстоятельства, обусловливающие сохранение режима свободного доступа.

И все таки, практическая значимость подхода к интернализации внешних эффектов с позиции прав собственности, как и подход Пигу, заслуживает осторожной оценки. Теорема Р.Коуза действует в специфических условиях нулевых трансакционных издержек, полной информации и небольшого числа участников сделки. В реальной жизни такую ситуацию обнаружить практически невозможно. Важным препятствием становится ассиметрия информации. Часто трудно точно оценить размер нанесенного ущерба и обнаружить источник негативного воздействия, что делает переговоры нереальными. Трансакционные издержки нередко достигают больших величин. Поэтому частные переговоры оказываются успешными для решения локальных краткосрочных проблем, связанных с внешними эффектами. Проблема несостоятельности рынка, несмотря на пути интернализации внешних эффектов, открытых А.Пигу и Р.Коузом, остается открытой.

1.Институциональная экономика. Под ред. А.А.Аузана. М.: Инфра-М, 2004 г., гл.3.

2. И. В. Новикова (предисловие, главы 1, 9)

3. Курс экономической теории. Под ред. проф.Чепурина М.Н., проф. Киселевой

Е.А. Киров., Издательство “АСА”, 1995.

4. Коуз Р. “Фирма, рынок и право” М., Дело ЛТД, 1994.

5. Нуреев Р. И. “Основы экономичесокй теории: Микроэкономика” М., “Высшая

Источник

Внешние эффекты и эффективность. Теорема Коуза-Стиглера.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших проблем, которые призван решить проводимый в настоящее время в России новый цикл экономических реформ, является проблема обеспечения нормального качества окружающей природной среды. Подобная ситуация таит в себе серьезную опасность для долговременных экономических, социальных и экологических перспектив развития общества. В настоящее время выбранная мной тема достаточно актуальна, так как рыночный механизм в целом эффективно распределяет ограниченные ресурсы. Однако, рынок – это механизм, базирующий свою деятельность на ценностных показателях, выраженных в деньгах. Следовательно, эффективность распределения денег достигается лишь в том случае, если все эффекты (выгоды и издержки), порождаемые производством и потреблением того или иного блага, могут быть учтены рынком, т.е. получают свое отражение в ценах. Существуют так называемые внешние эффекты, что затрудняет функционирование рыночной системы.

Если в результате существования внешних эффектов рынок дает неточную денежную оценку издержек и выгод и распределяет ресурсы неэффективно, то так называемые общественные блага рыночная система вообще не намерена производить, т.к. не может дать им денежной оценки.

Применительно к условиям развитой рыночной экономики в мировой практике уже сложился определенный действенный механизм, позволяющий учитывать наличие внешних эффектов (экстерналий). Тем не менее, поэтому требуются постоянные их исследования в целях совершенствования механизма адаптации.

Основные положения теории внешних эффектов формировались за пределами нашей страны в работах зарубежных классиков и современных ученых — представителей различных направлении экономической теории: неоклассической теории благосостояния (А.Маршалл, В.Парето, А.Пигу, П.Самуэльсон и др.); теории имущественных прав (А.Алчиан, Р.Коуз, С.Чен и др.); экономики общественного сектора (Э.Аткинсон, Ф.Батор, Дж. Стиглиц и др.); теории интернализации внешних эффектов (У.Баумол, А.Низ, Д.Пирс, Т.Тайтенберг, К.Тернер, и др.) Вместе с тем, несмотря на значительные достижения мировой экономической мысли, в теории внешних эффектов до сих пор велика актуальность выработки новых принципов государственной политики в области регулирования экологических экстерналий.

1. Теория внешних эффектов

1.1 Понятие и разновидности внешних эффектов (положительные и отрицательные)

В создании теории внешних эффектов решающую роль сыграл британский экономист Артур Пигу. Эта теория изучает случаи, когда выгоды или издержки экономической деятельности затрагивают третьих лиц. Издержки, которые возлагаются на третьих лиц, называются отрицательным внешним эффектом, Когда третьи лица получают выгоду от деятельности, в которой не принимают непосредственного участия, эта выгода именуется положительным внешним эффектом. Проблема внешних эффектов, будучи частью экономической теории благосостояния, превратилась в область весьма активных научных изысканий после появления работы Пигу в начале XX века. Внешние эффекты, экстерналии (externalities) — это издержки или выгоды от рыночных сделок, не получившие отражения в ценах. Они называются “внешними”, так как касаются не только участвующих в данной операции экономических агентов, но и третьих лиц. Возникают они в результате как производства, так и потребления товаров и услуг.Внешние эффекты делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные эффекты связаны с издержками, положительные — с выгодами для третьих лиц.Таким образом, внешние эффекты показывают разность между социальными издержками (выгодами) и частными издержками (выгодами):MSC = МРС + МЕС, где MSC — предельные общественные издержки (marginal social cost); МРС -предельные частные издержки (marginal private cost);

МЕС -предельные внешние издержки (marginal external cost).

Отрицательный внешний эффект (negative externality) возникает в случае, если деятельность одного экономического агента вызывает издержки для других. Загрязнение окружающей среды — типичный пример отрицательного внешнего эффекта. Покажем это на примере. Целлюлозно-бумажный комбинат осуществляет сброс недостаточно хорошо очищенной воды в реку. Допустим, что сброс сточной воды пропорционален объему производства. Это означает, что по мере роста производства растет объем загрязнения окружающей среды. Поскольку целлюлозно-бумажный комбинат не осуществляет полной очистки воды, его предельные частные издержки оказываются ниже предельных общественных издержек, так как не включают расходы на создание дополнительной системы очистных сооружений. Это приводит к тому, что количество выпускаемой продукции превышает эффективный объем выпуска .Без очистных сооружений количество выпускаемой продукции составляет Q1 тонн бумаги при цене Р1. Рыночное равновесие устанавливается в точке Е!, в которой предложение, равное предельным частным издержкам МРС, пересекается с кривой спроса, равной предельным общественным выгодам MSB, т. е. МРС = MSB.

Между тем предельные социальные издержки равны сумме, предельных частных издержек плюс предельные внешние издержки. Следовательно, если бы удалось превратить внешние издержки во внутренние, эффективный объем выпуска сократился бы до Q2 при росте цены до Р2. В точке Е2 предельные общественные выгоды равнялись бы предельным общественным издержкам MSB = MSC.

Отрицательный внешний эффект

Обратим внимание на то, что и в точке Е2 не устраняются полностью последствия загрязнения окружающей среды (ведь в нашем случае выпуск сточных вод пропорционален объему производства, а объем производства целлюлозно-бумажного комбината в точке Q2 отнюдь не равен нулю). Однако ущерб от загрязнения существенно уменьшается. Площадь треугольника АЕ1Е2 показывает потери эффективности, связанные с тем, что предельные частные издержки оказались ниже предельных социальных издержек. Т.е. чем больше загрязняется водоем, тем меньше выгоды от использования его для рыболовства, меньше его полезность для купания, катания на лодке и других альтернативных целей. При отрицательных внешних эффектах альтернативная стоимость использования водоема для сброса отходов не будет включена в состав предельных издержек производства данного предприятия и не отразится в цене товара.

Таким образом, при наличии отрицательного внешнего эффекта экономическое благо продается и покупается в большем по сравнению с эффективным объеме, т. е. имеет месте перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами.

Положительный внешний эффект (positive externality) возникает в случае, если деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим:

MSB = МРВ + МЕВ, где MSB — предельные общественные выгоды (marginal social benefit); МРВ — предельные частные выгоды (marginal private benefit); МЕВ — предельные внешние выгоды (marginal external benefit).

Развитие образования дает прекрасный пример достижения положительного внешнего эффекта. В обществе каждый его член выигрывает от того, что сограждане получают хорошее образование. Однако каждый из нас, принимая решение о получении образования, вряд ли задумывается о тех выгодах, которые получает общество в целом. Принимая решение, рациональный потребитель соотносит затраты, связанные с получением хорошего образования, и те выгоды, которые могут быть в результате этого получены. Неудивительно, что инвестиции в человеческий капитал могут быть ниже оптимальных для общества.

Рыночное равновесие Е1 устанавливается в точке пересечения предельных частных выгод и предельных социальных издержек: МРВ = MSC.

Положительный внешний эффект

1.2 Корректирующие налоги и субсидии. Роль государства в регулировании внешних эффектов

Поскольку внешние эффекты существуют в экономике длительное время, к решению их проблем неизбежно привлекается государство. Выделают следующие формы государственного регулирования.

Административно-командные методы, которые сводятся к прямым запретам или требованиям выполнения экономическими субъектами определенных действий.

Государственные органы устанавливают уровни предельно допустимых концентраций ПДК вредных и токсичных веществ и облекают их в виде административных приказов.Однако административно-командные методы регулирования внешних эффектов не приводят к оптимальному размещению ресурсов.Для того чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами, необходимо трансформировать внешние эффекты во внутренние. Трансформация внешних эффектов во внутренние (internalization of an externality) может быть достигнута путем приближения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам). А.С. Пигу в качестве решения данной проблемы предложил использовать корректирующие налоги и субсидии.

Корректирующий налог (налог Пигу) — налог на выпуск товаров или услуг, который поднимает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к сокращению производства.Налог Пигу устанавливается в размере, равном предельным внешним издержкам на каждую единицу выпускаемой продукции:

где Т — размер корректирующего налога; МЕС — предельные внешние издержки.

Тогда МРВ + Т = MSC, и кривая предельных индивидуальных издержек с учетом налога Пигу совпадает с кривой предельных общественных издержек, что ведет к уменьшению выпуска продукции с отрицательными внешними эффектами до оптимального уровня .

Корректирующие субсидии — это платеж потребителям или производителям товара, потребление которого создает положительный внешний эффект. Такие субсидии предназначены для интернализации внешнего эффекта посредством оказания такого понижающего воздействия на цену потребления товара, которое увеличит объем его производства до эффективного уровня.

По своей форме корректирующие субсидии — выплата из бюджета на пользу производителя (или потребителя) определенного блага, понижает рыночную цену данного блага во время потребления. Разумеется, фискальным источником субсидий являются налоговые поступления.Корректирующая субсидия устанавливается в размере, равном предельной внешней полезности на каждую единицу выпускаемой продукции с положительным внешним эффектом:

где Ср — размер корректирующей субсидии; МЕВ — предельная внешняя полезность.

Тогда МРВ + G = MSB, и кривая предельной индивидуальной полезности с учетом такой субсидии будет совпадать с кривой предельной общественной полезности, что приведет к увеличению выпуска продукции с позитивными внешними эффектами до эффективного с позиции размещения ресурсов уровня: Qq = Qp

Если корректирующий налог увеличивает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к повышению цены, то корректирующая ссуда, увеличивая предельную индивидуальную полезность до уровня предельной общественной полезности, приводит к понижению цены.

Корректирующие налоги и субсидии могут быть использованы для достижения эффективности производства. И чтобы ввести эти налоги, требуется установить внешний эффект и определить предельные издержки третьих лиц, связанные с данным эффектом.

1.3 Теорема Коуза

Р. Коуз исходил из того, что рассматриваемая проблема носит обоюдоострый или, как он говорит, “взаимообязывающий” характер: “При избегании ущерба для В мы навлекаем ущерб на А. Действительный вопрос, который нужно решить, это — следует ли позволить А наносить ущерб В или нужно разрешить В наносить ущерб А. Проблема в том, чтобы избежать более серьезного ущерба”. Ответ не очевиден до тех пор, пока не удалось определить ценность того, что мы в результате этого приобрели, и ценность того, чем пришлось ради этого пожертвовать. Таким образом, решение, предложенное A.C.Пигу, не использует концепцию альтернативных издержек и подходит к факторам как к вещественным, а не правовым явлениям.

Теорема Коуза гласит, что при нулевых трансакционных издержках и четком установлении прав собственности, независимо от того, как эти права распределены между экономическими субъектами, частные и социальные издержки будут равны. Другими словами, эффективное размещение ресурсов будет достигаться независимо от распределения прав собственности на эти ресурсы; достаточно только, чтобы издержки на установление и защиту прав собственности, ведение переговоров и достижение соглашения по перераспределению этих прав были бы незначительны. В результате таких переговоров все неучтенные ранее в экономических расчетах ресурсы получают денежную оценку, и их собственником становится тот экономический субъект, которому это наиболее выгодно.

Анализ проблемы социальных издержек привел Коуза к выводу, который Дж. Стиглер назвал “теоремой Коуза” (Coasе theorem). Суть ее заключается в том, что, если права собственности всех сторон, тщательно определены, а трансакционные издержки равны пулю, конечный результат (максимизирующий ценность производства) не зависит от изменений в распределении прав собственности (если отвлечься от эффекта дохода). Эту же мысль Дж. Сгиглер выразил следующим образом: “. в условиях совершенной конкуренции частные и социальные издержки равны”.

Сравнение системы ценообразования, включающей ответственность за ущерб от отрицательных внешних эффектов, с системой ценообразования, когда такой ответственности нет, привело Р. Коуза к парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что если участники могут договориться сами, и издержки таких переговоров ничтожно малы (трансакционные издержки равны нулю), то в обоих случаях в условиях совершенной конкуренции достигается максимально возможная ценность производства.

Р.Коуз приводит следующий пример. По соседству расположены земледельческая ферма и скотоводческое ранчо: земледелец выращивает пшеницу, а скотовод разводит скот, который время от времени стравливает посевы на соседних землях. Налицо экстернальный эффект. Однако, как показывает Р. Коуз, эта проблема может быть успешно решена без участия государства. Если скотовод несет ответственность за ущерб, возможны два варианта: “либо скотовод уплатит фермеру за необработку земли, либо он решит сам арендовать землю, заплатив фермеру за необработку земли чуть больше, чем платит сам фермер (если фермер сам арендует ферму), но конечный результат будет тем же и будет означать максимизацию ценности производства”.

Если нет ответственности за ущерб, размещение ресурсов оказывается таким же, как и раньше. Различие состоит лишь в том, что теперь платежи будет осуществлять фермер. Однако “конечный результат (который максимизирует ценность производства) не зависит от правовой позиции, если предполагается, что ценовая система работает без издержек”. При нулевых трансакционных издержках и у фермера, и у скотовода будут экономические стимулы увеличения ценности производства, так как каждый из них получит свою долю в приросте дохода. Однако при учете трансакционных издержек желаемый результат может быть и не достигнут. Дело в том, что высокая стоимость получения необходимой информации, ведения переговоров и судебных дел может превысить возможные выгоды от заключения сделки. К тому же при оценке ущерба не исключены значительные различия потребительских предпочтений (например, один оценивает тот же самый ущерб гораздо больше, чем другой). Чтобы учесть эти различия, в формулировку теоремы Коуза позднее была введена оговорка относительно эффекта дохода.

Экспериментальные исследования показали, что теорема Коуза верна для ограниченного числа участников сделки (двух-трех). При возрастании численности участников резко увеличиваются трансакционные издержки и предпосылка об их нулевом значении перестает быть корректной.

Любопытно отметить, что теорема Коуза доказывает значение трансакционных издержек “от противного”. В реальной действительности они играют огромную роль и удивительно то, что неоклассическая экономическая теория до недавнего времени их совсем не замечала.

2. Применение теории внешних эффектов на практике

2.1 Теория внешних эффектов в области контроля загрязнения окружающей среды

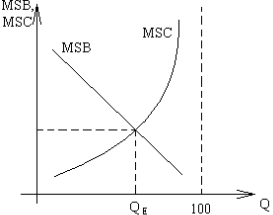

Теорема Коуза помогает выработать правильную стратегию в борьбе с загрязнением окружающей среды. Эффективная политика в области контроля загрязнения окружающей среды — это такая политика, которая позволяет сбалансировать предельные общественные выгоды контроля с предельными общественными издержками, необходимыми для его проведения в жизнь. Пересечение кривой предельных общественных выгод MSB с кривой предельных общественных издержек MSC позволяет определить эффективный для данного общества уровень вредных выбросов (рис. 9). Дело в том, что по мере снижения процента загрязняющих окружающую среду выбросов предельные социальные затраты резко возрастают, поэтому каждый дополнительный процент снижения обходится все дороже и дороже.

Существуют три основных пути сокращения вредных выбросов в окружающую среду: 1) установление норм или стандартов по вредным выбросам; 2) введение платы за выбросы; 3) продажа временных разрешений на выбросы.

Стандарты по вредным выбросам (emissions standards) — это установленные законом пределы концентрации вредных веществ в промышленных отходах. Такие стандарты приняты во многих странах. В США, например, за их выполнением следит Управление по охране окружающей среды. Превышение установленных правительственными органами стандартов влечет крупный штраф или уголовное наказание.

Практика установления стандартов имеет, однако, свои очевидные недостатки. Прежде всего, они разрешают в определенных пределах бесплатно сбрасывать вредные вещества. При установлении единых для страны норм не учитываются разная степень остроты экологических проблем в разных регионах, а также существенные различия предельных частных издержек отдельных фирм. Поэтому затраты, связанные с достижением единого уровня загрязнения, могут приводить к значительным потерям отдельных фирм и общества в целом, так как игнорируются существующие в частном секторе сравнительные преимущества. И, наконец, что особенно важно, стандарты не стимулируют производителей к снижению существующего уровня загрязнения.

Большей гибкостью обладает плата за выбросы. Плата за выбросы — это плата, взимаемая с фирмы за каждую единицу загрязняющих окружающую среду выбросов. Такая система способствует сокращению общего объема вредных выбросов, о чем наглядно свидетельствует опыт применения ее в Германии. Однако полной уверенности в том, что стандарты загрязнения не будут нарушены, при такой системе нет. В последнее время получают все более широкое применение новые методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Среди них такая своеобразная форма, как продажа прав на загрязнение природной среды. Государство определяет объем вредных выбросов, допустимый в данной области, и продает его в форме лицензий, каждая из которых дает право на сброс загрязняющих веществ. Согласно рекомендациям Р. Коуза, необходимость заполнения пробелов в существующей системе собственности способствует созданию новых рынков и осуществлению интернализации внешних эффектов.

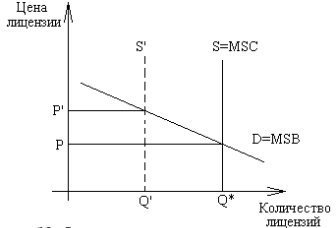

Пусть установленный стандартом объем загрязнений равен Q*. Предложение разрешений на загрязнение является абсолютно неэластичным и представлено в виде вертикальной кривой S. Цена лицензии будет зависеть от спроса D на них как права на сброс загрязняющих веществ (рис.10). Равновесие установится при цене лицензии Р. Если государство, партия «зеленых» решат улучшить экологическую ситуацию в области, они могут купить часть лицензий или изъять их из обращения. Это равнозначно сокращению предложения лицензий (S`) и росту их цены (P`). Одни фирмы будут вынуждены сокращать выпуск либо внедрять более совершенные способы производства. Фирмы, для которых цена лицензий окажется выше издержек по снижению вредных выбросов, вынуждены будут прекратить производство, что обеспечит переход прав на выбросы к фирмам, имеющим более низкие издержки по снижению вредных выбросов. В результате достигается повышение эффективности при более низких издержках. Таким образом, продажа прав на загрязнение является гибким средством в борьбе за улучшение экологической ситуации в стране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономическая теория объясняет рыночный механизм как наиболее эффективный способ распределения ресурсов и произведенных общественных благ, но присутствие внешних эффектов (экстерналий) – результатов производства и потребления, которые оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие на результативность рынка является важной причиной несостоятельности рынка и представляет собой нешуточную проблему для государственной политики и сохранения окружающей среды.

Прежде всего результативный рынок предполагает, что все издержки и выгоды учтены в рыночной цене произведенного или потребленного продук-та, на самом же деле рыночные контракты могут сопровождаться воздейст-виями на третьих лиц, которые не принимают в этих контрактах никакого участия, но при этом несут на себе тяготы негативного воздействия или же, наоборот пользуются бесплатно какими-либо положительными следствиями.

Внешние эффекты – это издержки или выгоды от рыночных операций, не нашедшие отражения в ценах. Эти эффекты являются «внешними» по отношению к рыночным ценам и воздействуют на третьих лиц, не участвующих в рыночных сделках.Различают: совокупные внешние издержки – совокупный ущерб, наносимый третьим лицам; предельные внешние издержки – дополнительные издержки, связанные с выпуском каждой дополнительной единицы продукции, не оплачиваемые производителем и перекладываемые на третьих лиц; предельные общественные издержки, равные сумме предельных издержек производства фирмы и предельных внешних издержек.Формы внешних эффектов разнообразны. Различают: отрицательные и положительные внешние эффекты; технологические и денежные; экстерналии производства, потребления, смешанные (производство – потребление, потребление — производство); предельные и интрамаржинальные; Парето-непротиворечивые и Парето-противоречивые; позиционные, сетевые, интернализируемые государством или рынком.

Причиной существования внешних эффектов является отсутствие установленных прав собственности на ресурсы, что приводит к искажению стоимости ресурса для альтернативных способов его использования.

Условием устранения потерь эффективности, вызванных внешними эффектами, является обеспечение равенства между общественными предельными издержками и общественными предельными выгодами.

Для полноты оценки издержек по производству благ и использованию прав собственности Р. Коуз ввел понятие трансакционных издержек, или издержек по спецификации (установлению) правомочий собственности различных видов (распоряжение, владение и т.д.). Величина трансакционных издержек определяет, какие контракты по передаче прав собственности будут заключены, с тем чтобы внешний эффект был оплачен. Если величина трансакционных издержек ничтожно мала, то при сделке достигается эффективное размещение ресурсов, несмотря на первоначальное закрепление прав собственности.Отрицательные внешние эффекты обострили проблему состояния окружающей среды. Меры по преодолению последствий ее загрязнения включают: введение стандартов по вредным выбросам; установление платы за выбросы, формирование рынка прав на загрязнение; продажу на рынке временных разрешений на выбросы. Используемые методы носят административный фискальный характер и различаются степенью использования рыночных принципов. Их целью является сокращение вредных выбросов до эффективного уровня и повышение качества окружающей среды. Эффективный объем выбросов характеризуется равенством между предельными общественными издержками от загрязнения и предельными издержками на сокращение объемов выбросов.

В настоящее время стоимостная оценка природных ресурсов занижена, внешние эффекты не учитываются при определении цен рыночного равновесия при производстве и потреблении физических благ и услуг, что приводит к негативным эколого-экономическим последствиям.

Понимание категории «внешние эффекты» в условиях регулируемой экономики, их оценка с учётом изменения стоимости во времени может стать одним из важнейших инструментов улучшения охраны окружающей среды и обеспечения рационального использования природных ресурсов.

Источник