- Инфекционные болезни

- Малярия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Возбудитель малярии

- Ареал обитания малярийных комаров

- Факторы риска

- Симптомы малярии

- Особенности проявления малярии у детей

- Патогенез малярии

- Классификация и стадии развития малярии

- Осложнения малярии

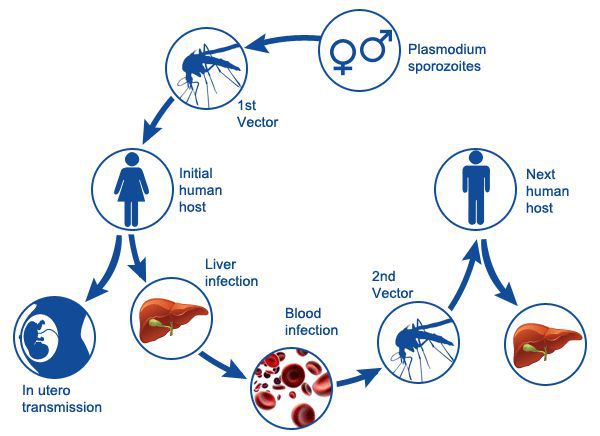

- Чем опасна малярия при беременности

- Диагностика малярии

- Как сделать анализ крови на малярию

- Лечение малярии

- Резистентность инфекции

- Предотвращение рецидивов малярии, вызванной P. vivax и P. ovale

- Прогноз. Профилактика

- Противомалярийные препараты

- Вакцины против малярии

- Деятельность ВОЗ по эпиднадзору

Инфекционные болезни

На долю инфекционных болезней приходится 20-40% от общего числа всех заболеваний человека. Изучением, вопросами профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний занимаются такие микробиологические и медицинские дисциплины, как урология, венерология, эпидемиология, терапия, гинекология, фтизиатрия, иммунология, отоларингология, вирусология и, конечно, раздел медицины «инфекционные болезни».

На сегодняшний день число известных науке инфекционных заболеваний превышает 1200, и эта цифра постоянно увеличивается. Человек на протяжении всей своей жизни контактирует с несчетным количеством микроорганизмов. Тем не менее, лишь 1/30000 часть микробов является возбудителями инфекционных заболеваний. Это грибки, бактерии, риккетсии и вирусы, обладающие патогенными свойствами. Интенсивность распространения инфекционных болезней зависит, в основном, от социально-бытовых факторов: условий труда, питания, жилищных условий, культурного и экономического уровня населения.

Процесс протекания инфекционных заболеваний

В развитии патологического процесса выделяют несколько основных стадий:

- момент заражения — происходит проникновение болезнетворных микробов в организм;

- инкубационный (скрытый, латентный) период — длится с момента инфицирования до проявления первых симптомов заболевания;

- продромальный период (предвестник заболевания) — сопровождается небольшим повышением температуры, головной болью, чувством разбитости, общим недомоганием;

- период нарастания заболевания — происходит последовательное появление признаков, характерных для определенной болезни;

- разгар болезни — время ярко выраженного проявления всех специфических для заболевания симптомов;

- период угасания заболевания — сопровождается исчезновением клинических признаков заболевания с быстрым (кризис) или медленным (лизис) падением температуры;

- период выздоровления — продолжительность зависит от общего состояния организма, условий, в которых находится пациент, тяжести перенесенного заболевания.

Для многих инфекционных болезней человека (оспа, тиф, грипп, скарлатина, дифтерия и др.) характерно развитие осложнений в период болезни. После перенесенной инфекционной болезни человек на некоторое время или навсегда становится невосприимчивым к воздействию ее возбудителей (приобретает иммунитет).

Классификация инфекционных болезней

Инфекционные заболевания человека, в зависимости от определенного механизма передачи и места преимущественной локализации процесса делятся на следующие группы:

- кишечные — сальмонеллез, холера, дизентерия, паратифы А и В, пищевые токсикоинфекции, эшерихиоз, брюшной тиф;

- инфекции дыхательных путей — ветряная оспа, ОРВИ, корь, грипп, микоплазменная респираторная инфекция;

- трансмиссовые, или кровяные, инфекции — малярия, чума, возвратный и сыпной тиф, ВИЧ-инфекция;

- инфекционные заболевания наружных покровов — столбняк, сибирская язва;

- инфекции с множественными путями передачи — инфекционный мононуклеоз, энтеровирусные инфекции.

По природе возбудителей инфекционные заболевания подразделяются на:

- вирусные — корь, грипп, парагрипп, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, менингит, цитомегаловирусная инфекция;

- прионные — фатальная семейная бессонница, куру, болезнь Крейтцфельда-Якоба;

- протозойные — критоспоридиоз, амебиаз, изоспориаз, бабезиоз, токсоплазмоз, бластоцистоз, малярия, балантидиаз;

- бактериальные — холера, чума, дизентерия, стафилококковая и стрептококковая инфекции, сальмонеллез, менингит;

- микозы (грибковые инфекции) — эпидермофития, аспергиллёз, кандидоз, мукормикоз, криптококкоз, хромомикоз.

Инфекционные заболевания подразделяются также на зоонозные и антропонозные. К зоонозам относятся болезни животных, возбудители которых могут попадать в организм человека и заражать его (бешенство, сибирская язва, туляремия, ящур, бруцеллез, лептоспироз, листериоз). Антропонозы являются исключительно человеческими болезнями и передаются между людьми (корь, тиф, холера, дизентерия, натуральная оспа, брюшной тиф, дифтерия). Вызываемые паразитами (возбудителями животного происхождения — насекомыми, простейшими, клещами) заболевания называют паразитарными, или инвазионными.

Среди всех инфекционных болезней выделяют ряд особо опасных инфекций, называемых карантинными. Они характеризуются склонностью к быстрому распространению, высокой степенью заразности, тяжелым эпидемическим течением и большим риском быстрого летального исхода. Всемирной организацией здравоохранения к этой группе отнесены натуральная оспа (считается искорененной в мире с 1980 года), чума, желтая лихорадка (и сходные с ней по эпидемиологии лихорадки Марбург и Эбола), холера. В России особо опасными инфекционными заболеваниями считаются также сибирская язва и туляремия.

Способы инфицирования, лечения и профилактики инфекционных заболеваний

Профилактика инфекционных болезней не менее важна, чем лечение инфекционных заболеваний. Большое значение придается воспитанию чистоплотности у людей. Обыкновенное мытье рук после посещения уборной, выполнения грязной работы, перед едой уже может уберечь от многих кишечных инфекций. Кроме того, источником инфекции могут быть не только места общего пользования, но и деньги, поручни в транспорте, поверхность прилавков и многое другое. Купленные фрукты и овощи могут быть источником гельминтов и других опасных микробов, поэтому их обязательно нужно тщательно вымывать перед употреблением. Инфекционными носителями являются тараканы и грызуны, для борьбы с которыми промышленность производит разнообразные средства, которыми необходимо обрабатывать места их скопления и распространения. Нельзя сбрасывать со счетов комаров и клещей. Эти насекомые особенно опасны, так как переносят не только энцефалит и малярию, но и СПИД вместе с кровью инфицированного человека. Для защиты от клещей и комаров существует множество кремов и аэрозолей для нанесения на одежду, а также фумигаторов и отпугивателей.

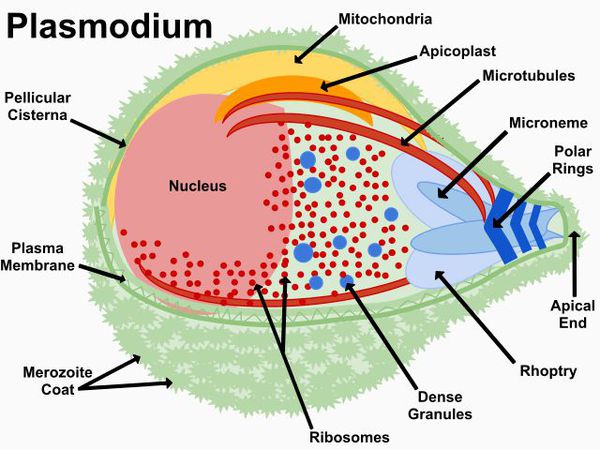

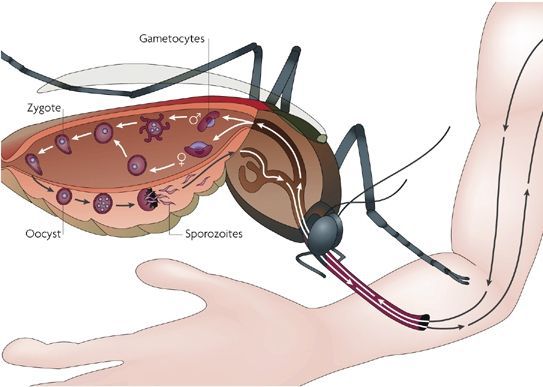

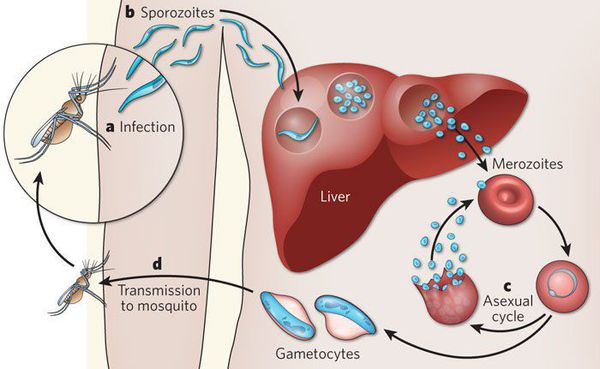

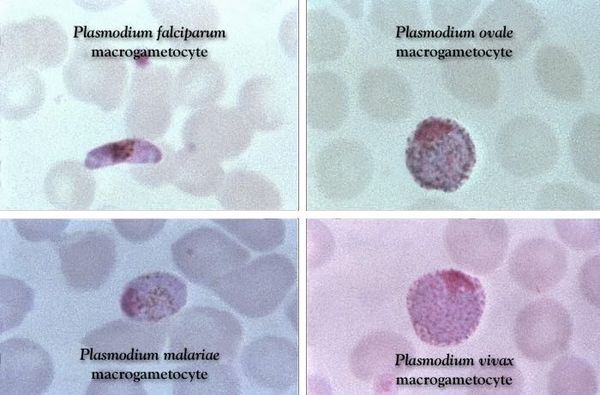

| (c) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике», 2006-2021 г. Адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а Источник Малярия — симптомы и лечениеЧто такое малярия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет. Определение болезни. Причины заболеванияМалярия, или болотная лихорадка (Malaria) — группа протозойных трансмиссивных заболеваний человека, вызываемых возбудителями рода Plasmodium, передающимися комарами рода Anopheles и поражающими элементы ретикулогистиоцитарной системы и эритроциты. Клинически характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации в виде лихорадочных пароксизмов, увеличением печени и селезёнки, а также анемией. При отсутствии срочного высокоэффективного лечения возможны серьёзные осложнения и смерть. Возбудитель малярииТип — простейшие (Protozoa) Класс — споровики (Sporozoa) Отряд — гемоспоридий (Haemosporidia)

Продолжительность экзоэритроцитарной шизогонии (тканевого размножения):

Продолжительность эритроцитарной шизогонии (размножения в эритроцитах, то есть в крови): Ареал обитания малярийных комаровМалярия — распространённая паразитарная болезнь, характерная для стран с жарким климатом:

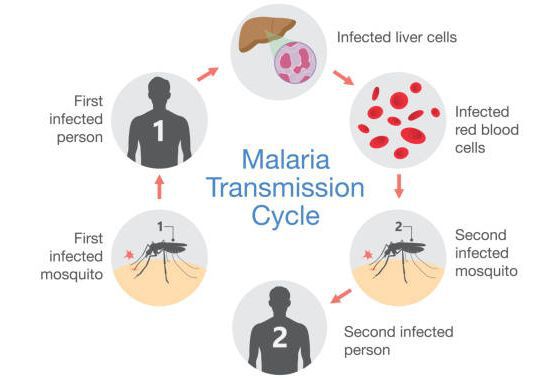

До 99 % случаев в Африке, до 50 % в Юго-Восточной Азии, до 71 % в Восточном Средиземноморье и до 65 % в Западной части Тихого Океана вызывается P. falciparum. В Американском регионе до 75 % случаев болезни вызывается возбудителем вида P. vivax. Ежегодно малярией заболевает более 500 млн человек, 450 тысяч из которых умирают (преимущественно в африканском регионе). По данным ВОЗ, в 2018 г. 67 % из умерших составили дети до 5 лет [11] . Источник инфекции — больной человек или паразитоноситель (исключение — зоонозная малярия knowlesi, источником которой могут являться длиннохвостые и свиные макаки). Специфический переносчик — комар рода Anopheles (более 400 видов), который и является окончательным хозяином возбудителя инфекции. Человек же является лишь промежуточным хозяином. Комары активны в вечернее и ночное время. Большую роль играет наличие воды, поэтому наибольшее распространение инфекции наблюдается во влажных местах или в период дождей. Сам комар никак не страдает от наличия паразитов.

Заразиться от человека напрямую при случайном контакте (например, сидя рядом, при рукопожатии, поцелуях и т. п.) невозможно. Распространение малярии возможно при наличии:

Существует так называемая «аэропортовая малярия», когда заражённый комар попадет на самолёте из эндемичной страны в другие страны и может укусить человека, который никогда не был за границей. Факторы риска

Группы повышенного риска заражения:

Иммунитет видоспецифический, нестойкий. У жителей эндемичных регионов заболевание протекает чаще в лёгкой форме или форме паразитоносительства [1] [2] [7] [9] . Симптомы малярииИнкубационный период зависит от вида возбудителя:

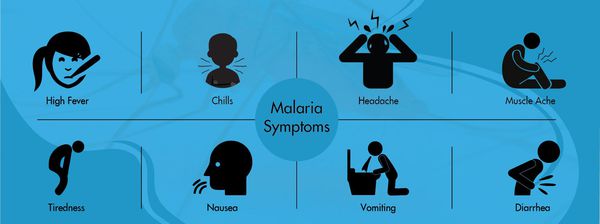

Выделить чёткие отличия в проявлениях болезни, вызванных разными возбудителями (P. falciparum, P. vivax, P. ovale и P. malariae), практически невозможно, особенно в ранний период. Разница возможна лишь в период разгара и выражается интервалом между типичными приступами. Основной синдром заболевания — специфическая общая инфекционная интоксикация, которая протекает в виде малярийного приступа. Начинается чаще в первой половине дня со сменой фаз озноба, жара и пота. Иногда предшествует продрома (недомогание). Приступ начинается с озноба, больной не может согреться, кожные покровы становятся бледными, холодными на ощупь и шероховатыми (продолжительность — 20-60 минут). За это время человек теряет до 6000 ккал. Затем начинается жар (температура тела в течение 2-4 часов повышается до 40°С). Затем наступает период повышенного потоотделения (снижается температура тела, улучшается общее самочувствия). В межприступный период самочувствие человека можно охарактеризовать как состояние «после банкета». Далее всё снова повторяется. В среднем возможно около 10 малярийных приступов. К этому моменту в крови появляются антитела, которые вызывают частичную гибель плазмодиев, однако паразиты изменяют свою антигенную структуру и могут вызывать повторные заболевания. Если это брадиспорозоиты, то после последней серии приступов наступает длительная ремиссия, но весной следующего года процесс начинается снова. Отличительная особенность малярии Knowlesi — ежедневные приступы, тогда как при других формах малярии межприступный интервал может длиться несколько суток (у трёхдневной и овале-малярии повторный приступ возникают через день, у четырёхдневной — через два дня, у тропической — длительные приступы без чёткой периодичности). При осмотре можно выявить различные степени угнетения сознания (исходя из тяжести заболевания). Положение больного так же соответствует степени тяжести болезни. Проявляется болезненность мышц и суставов. В период приступа есть некоторая вариабельность вида кожных покровов в зависимости от вида возбудителя:

Периферические лимфоузлы не увеличиваются. Со стороны сердечно-сосудистой системы характерна тахикардия, понижение артериального давления, при четырёхдневной малярии встречается шум «волчка», приглушение тонов. В лёгких выслушиваются сухие хрипы, тахипноэ (учащённое поверхностное дыхание), повышение ЧДД, сухой кашель. При тяжёлой степени появляются патологические типы дыхания. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдается снижение аппетита, тошнота, рвота, вздутие живота и синдром энтерита (воспаление тонкого кишечника), гепатолиенальный синдром (увеличение печени и селезёнки). Нередко темнеет моча. Клинические критерии малярии:

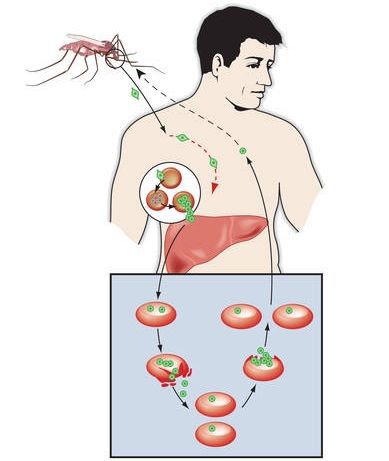

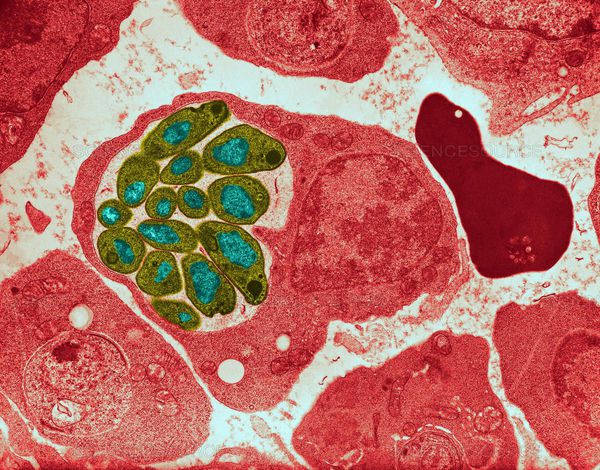

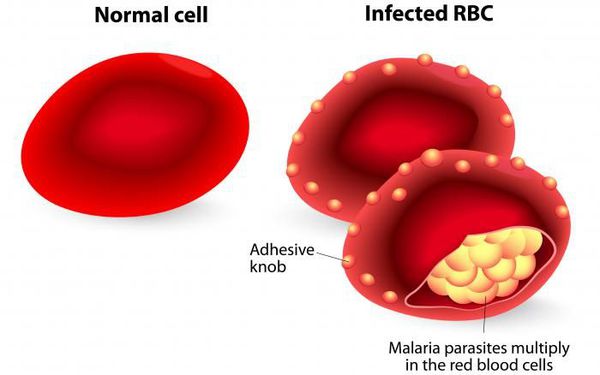

Особенности проявления малярии у детейУ новорождённых и детей первого года жизни при малярии нет озноба и типичной периодичности приступов. Конечности холодные и синюшные, нет выраженной потливости, хотя температура тела высокая. Возможен отказ от приёма пищи, рвота, судороги, боли в животе и диарея. Увеличены печень и селезёнка, выражена ранняя анемия (её симптомы — бледность кожных покровов, тахикардия или брадикардия , тахипноэ, апноэ ) [1] [3] [4] [9] [10] . Патогенез малярииКомары различных видов рода Anopheles, выпивая кровь больного человека (за исключением зоонозной малярии), дают доступ крови больного в свой в желудок, куда попадают половые формы плазмодиев — мужские и женские гаметоциты. Прогресс спорогонии (полового развития) венчается формированием многих тысяч спорозоитов, которые, свою очередь, в значительных количествах накапливаются в слюнных железах комара. Таким образом, кровососущий комар становиться источником опасности для человека и сохраняет заразность до 1-1,5 месяцев. Инфицирование восприимчивого человека случается при укусе инфицированного (и заразного) комара. Далее спорозоиты посредством тока крови и лимфы (находятся в крови около 40 минут) проникают в печёночные клетки, где происходит их тканевая шизогония (бесполое размножение) и формируются мерозоиты. В этот период наблюдается клиническое благополучие. В дальнейшем при тропической и четырёхдневной малярии мерозоиты полностью покидают печень, а при трёхдневной и овале-малярии могут длительно квартировать в гепатоцитах. После периода латенции наступает эритроцитарная шизогония (рост и размножение в эритроцитах бесполых форм паразитов), оканчивающаяся массивным поступлением паразитов в кровь и развитием характерного малярийного пароксизма. В сосудистое русло попадают токсические продукты жизнедеятельности плазмодиев, различные пигменты, мерозоиты и части распада эритроцитов. Учитывая тот факт, что в реализации приступа первостепенное значение имеет количество паразитов и аллергическая перестройка организма, следует считать, что малярийный приступ — это ответная реакция предварительно подготовленного (сенсибилизированного) организма на действие антигенов — пирогенных белков, высвобождающихся при разрушении заражённых эритроцитов. Неоднократно повторяющееся разрушение эритроцитов приводит к анемии и развитию аутоиммунных процессов (образование антител к самим эритроцитам). Увеличивается кровенаполнение печени, селезёнки и костного мозга, что усугубляет анемию. Происходит повышение концентрации гемомеланина, что приводит к гиперплазии эндотелия и фиброзным изменениям в сосудах. Приступы сопровождаются сужением периферических сосудов в период озноба, а в период жара — расширением. Это подталкивает организм к повышению синтеза кининов и, как следствие, к повышению проницаемости сосудистой стенки и вязкости крови, а также к ослаблению кровотока, что в свою очередь приводит к гиперкоагуляции и ДВС-синдрому. Развитие гемоглобинурийной лихорадки (black water fever) связано с массивным внутрисосудистым гемолизом (разрушение эритроцитов с выделением гемоглобина) и дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в эритроцитах (шоковая почка). Малярийный энцефалит развивается при склеивании эритроцитов в капиллярах головного мозга и почек с образованием эритроцитарных тромбов, что в совокупности с общим процессом ведёт к повышению проницаемости стенок сосудов, выходу плазмы во внесосудистое русло и отёку мозга. Малярия у беременных протекает очень тяжело, с частым развитием осложнений, характерен синдром злокачественной малярии. Летальность, по сравнению с небеременными, выше в 10 раз. При заболевании матери в первом триместре характерно значительное повышение риска абортов и гибели плода. Возможно внутриутробное заражение, ведущее к задержкам развития и клинико-лабораторным признакам малярии у новорождённого. Дифференциальная диагностика:

Классификация и стадии развития малярииВиды малярии по степени тяжести: Осложнения малярии

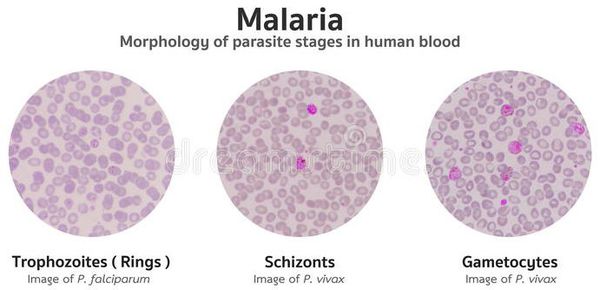

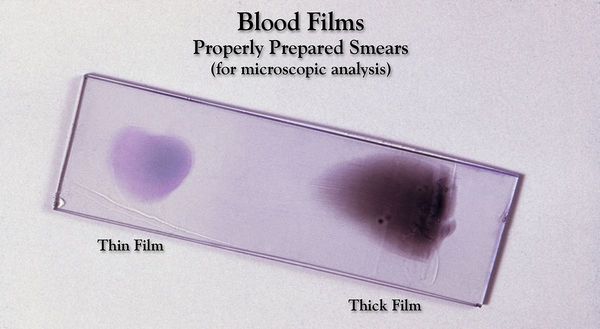

Чем опасна малярия при беременностиМалярия у беременных протекает более тяжело. Повышается риск неблагоприятных исходов беременности, включая недоношенность, аборт и мертворождение. При заражении плода в первом триместре беременности чаще происходит выкидыш. Ребёнок, заражённый в последующих триместрах, рождается с врождённой малярией — часто с недоношенностью, гипотрофией органов, увеличением печени и селезёнки, анемией, восковато-желтоватым цветом кожи, температура тела может повышаться до 37,1—38,0 °C [4] [4] [9] [10] . Диагностика малярииОснова лабораторной диагностики малярии — микроскопия крови методом толстой капли (выявление малярийного плазмодия) и тонкого мазка (более точное установление вида плазмодия). При подозрении на малярию исследование следует повторять до трёх раз независимо от наличия лихорадки или апирексии. В некоторых бедных странах Африки анализ может быть ошибочным, поэтому при подозрении на малярию лечение нужно проводить до того, как установлен точный диагноз. Как сделать анализ крови на маляриюДля диагностики малярии проводятся следующие исследования:

Также проводят УЗИ органов брюшной полости (увеличение печени и в большей мере селезёнки). [1] [3] [7] [10] . Лечение малярииПервая помощь при малярии заключается том, чтобы при малейших признаках заболевания (повышение температуры тела, озноб после посещения южных стран) незамедлительно посетить врача или вызвать скорую помощь. Заниматься самолечением — опасно для жизни. Для лечения малярии все больные госпитализируются в инфекционное отделение больницы, нахождение заболевшего дома не допускается. Для лечения применяют противомалярийные препараты. Если нет возможности провести анализ для выявления возбудителя, а вероятность малярии высока (выражены симптомы, неблагоприятный по заболеванию регион), то следует сразу начать лечение. Резистентность инфекцииРазвитие резистентности, или устойчивости возбудителей к лекарствам, представляет собой одну из самых серьёзных проблем при борьбе с малярией и приводит к увеличению заболеваемости и смертности от неё. Устойчивость к противомалярийным препаратам подтверждена у двух малярийных паразитов человека: Plasmodium falciparum и P. vivax, встречающихся в Юго-Восточной Азии, Океании, Южной Америки, Восточной Африке. Остальные виды, как правило, хорошо поддаются лечению [9] . Предотвращение рецидивов малярии, вызванной P. vivax и P. ovale Профилактика поздних рецидивов вызванных P. vivax и P. Ovale заключается в полном и своевременном лечении больных с последующим неоднократным лабораторным контролем излеченности и проведением диспансерного наблюдения (до двух лет). Исходя из состояния больного и проявлений болезни, назначается комплекс патогенетической и симптоматической терапии (дезинтоксикация, противоаллергические средства, восстановление функции печени). Критерии выздоровления:

Прогноз. ПрофилактикаПри своевременно начатом лечении и отсутствии осложнений чаще всего пациент полностью выздоравливает. При запоздалом лечении (тем более у представителей европеоидной расы ) и развитии осложнений прогноз неблагоприятен. Основа профилактики — борьба с переносчиками инфекции и возбудителем заболевания. Она включает:

Проблемой является развитие у комаров устойчивости к инсектицидам – средств для их уничтожения. При длительном применении через несколько поколений у комаров появляется способность выживать при контакте с ядовитым веществом. Возможными мерами для борьбы с этим является разработка новых инсектицидов и чередование применения уже существующих. Противомалярийные препаратыПриём противомалярийных препаратов является одним из высокоэффективных средств предотвращения болезни, особенно при поездках в регионы высокого и среднего риска заражения. Её следует проводить до выезда в опасный регион с учётом страны: преимущественного распространения в ней вида паразита и его устойчивости к лекарствам. Как правило, препараты хорошо переносятся. Стоит помнить, что малярия — опасная болезнь, которая даже при начатом лечении может привести к смерти, поэтому предупреждение и профилактика очень важны. Не стоит применять для профилактики средства, не имеющие научной доказательной базы, например гомеопатию – это может стоить жизни. ВОЗ рекомендует следующие препараты:

Доза препарата рассчитывается исходя из массы тела. Важно помнить, что ни один режим химиопрофилактики малярии не обеспечивает полной защиты, однако соблюдение рекомендованной схемы приёма лекарств существенно снижает риск смертельной болезни. Некоторые препараты следует начать принимать за 2-3 недели до поездки, поэтому к инфекционисту за профилактикой лучше обратиться за 3-4 недели до предполагаемого отъезда. Существуют виды комаров, которые имеют иммунитет к малярийным плазмодиям, при этом последние, попав в комара, погибают, и такой комар не является источником опасности. Есть гипотеза о возможном замещении по всему миру диких комаров на селекционно отобранных и ликвидации таким образом малярии. Также эффективно осушение болот, низменностей и лишение комаров естественной природной среды. Путешественникам следует находиться в тёмное время суток в жилых защищённых помещениях, особенно вне городов. Беременным и людям из групп риска по тяжёлому течению лучше воздержаться от поездок в опасные регионы. Людям, вернувшимся из поездок в тропические страны с высоким риском заражения, не следует быть донорами крови или органов в течении одного года. Вакцины против малярииСложность применения вакцин состоит в постоянной изменчивости возбудителя, позволяющей ему ускользать от действий иммунной системы. В настоящее время против P. falciparum применяют вакцину RTS,S/AS01 (Mosquirix™), однако её использование пока ограничено — оказываемый ею эффект обеспечивает лишь частичную защиту [1] [4] [8] [9] . Деятельность ВОЗ по эпиднадзоруЭпидемиологический надзор за малярией — систематическая деятельность по сбору, анализу и интерпретации данных о заболевании. Такие данные нужны для планирования, проведения и оценки мер по охране здоровья населения. ВОЗ настоятельно рекомендует эндемичным по малярии странам и государствам, добившимся её элиминации (снижения заболеваемости до нуля в границах определённой территории), укреплять системы эпиднадзора за заболеванием и системы медико-санитарной информации. В 2018 г. ВОЗ выпустила руководство по мероприятиям в области эпиднадзора за малярией, в котором изложены правила её мониторинга, оценки, сведения о стандартах эпиднадзора и рекомендации для стран, которые стремятся укрепить свои системы эпиднадзора [11] . Источник |