- Порядок Актиномицеты

- Словарь

- Систематика

- Морфология

- Мицелий

- Бесполые споры

- Спорангии

- Химическая структура

- Культуры актиномицетов

- Биология

- Характеристика групп родов

- Нокардиоформные актиномицеты

- Роды с многогнездными спорангиями

- Актинопланы

- Стрептомицеты и близкие роды

- Мадуромицеты

- Thermomonospora и близкие виды

- Thermoactinomyces

- Другие роды

- Распространение

- Вредоносность

- Актиномицеты (микробиология): строение, свойства, жизненный цикл

- Общая характеристика

- Особенности строения мицелиальных форм

- Отличительные свойства актиномицетов

- Разнообразие типов питания

- Жизненный цикл

- Филогенетическая классификация актинобактерий

- Нокардиоподобные актиномицеты

- Актиномицеты с многоклеточными спорангиями

- Актинопланеты

- Стрептомицеты

- Мадуромицеты

- Термомоноспоры

Порядок Актиномицеты

Статья из разделов: Словарь

Словарь

Систематика

По морфологическим и химическим критериям в девятом издании «Определителя бактерий Берджи» актиномицеты разделены на восемь групп родов:

- Нокардиоформные актиномицеты.

- Роды с многогнездными спорангиями.

- Актинопланы.

- Стрептомицеты и близкие роды.

- Мадуромицеты.

- Thermomonospora и близкие виды.

- Thermoactinomyces.

- Другие роды .

Морфология

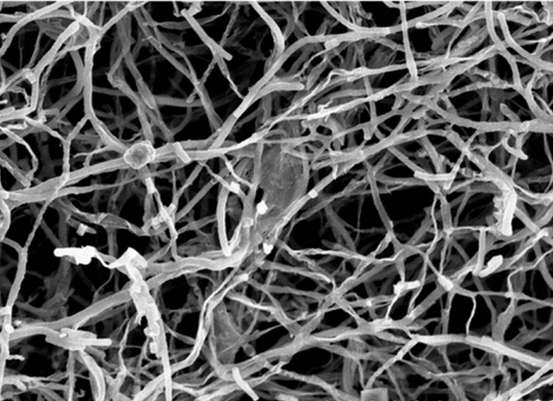

Мицелий

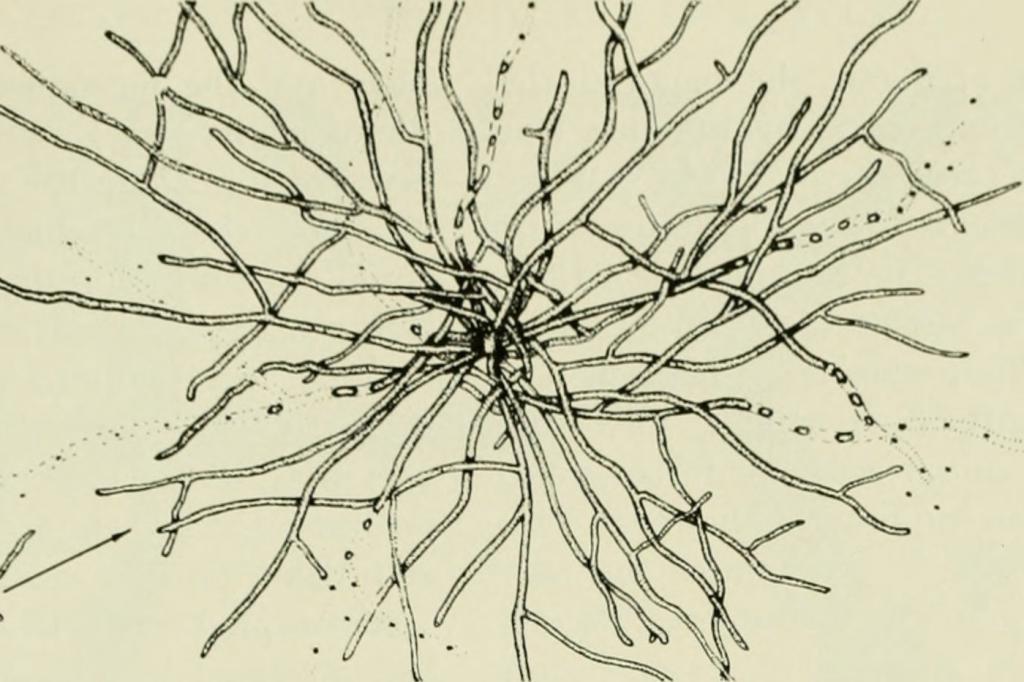

Гифы представителей порядка (Actinomycetales)могут быть короткими или хорошо развитыми. Из-за этого мицелий актиномицетов может формироваться плотным, субстратным, вращающим в питательную среду либо рыхлым, воздушным, развивающимся на поверхности колонии. Одновременно различают стабильный мицелий и распадающийся на кокковидные или палочковидные элементы, некоторые из которых имеют жгутики и обладают способностью к передвижению.

Мицелий актиномицетов может нести интеркалярные везикулы. Последние содержат многочисленные споры или не содержат спор.

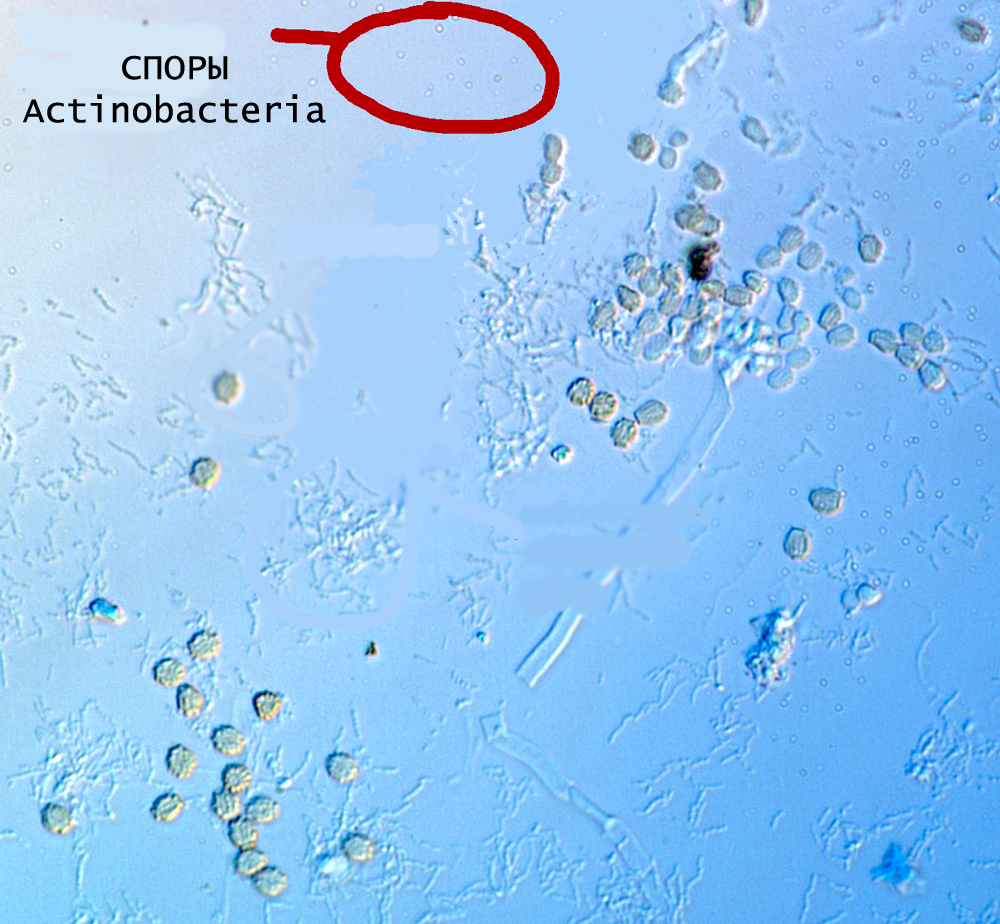

Бесполые споры

Для актиномицетов характерно образование бесполых спор (конидий). Они похожи на бактериальные эндоспоры, служат для выживания видов в неблагоприятной условиях внешней среды. Характер расположения бесполых спор (конидий) различается у различных групп актиномицетов. Конидии могут быть одиночными, парными, соединятся в короткие или длинные цепочки, располагаться на конидиенесущих гифах, соединенных в пучки.

Спорангии

Спорангии – мешки, содержащие споры. Образование спорангиев – морфологический критерий, используемый для идентификации актиномицетов. Спорангии формируются на хорошо развитых воздушных гифах, либо на поверхности конидий при слабо развитом мицелии или без него, либо в толще агара.

Химическая структура

Актиномицеты характеризуются следующими химическими особенностями:

- в составе клеточной стенки присутствует двухосновная аминокислота(мезо- или L-диаминопимелиновая кислота);

- в гидролизате целых клеток содержатся определенные типы диагностических сахаров.

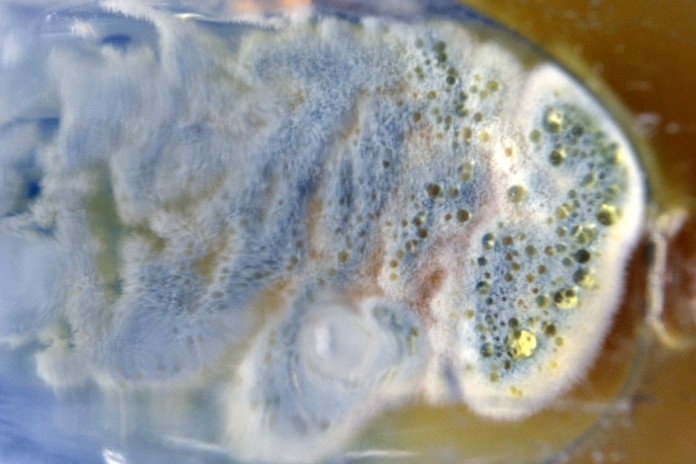

Культуры актиномицетов

По окраске культуры актиномицетов делятся на две группы: пигментированные и бесцветные. Последние формируют на питательных средах беловатые, бесцветные колонии и не образуют никаких пигментов. Пигментированные актиномицеты формируют разнообразно окрашенные колонии: черные, синие, фиолетовые, розовые, желтые, красные, оранжевые, коричневые, зеленые.

Многие актиномицеты способны синтезировать несколько пигментов одновременно, причем на разных средах в различных количественных соотношениях. Пигменты, синтезируемые актиномицетами, обладают различными физическими и химическими свойствами. Некоторые из них хорошо растворимы в воде и этиловом спирте, другие не растворимы в воде, но растворяются в спирте, эфире или других органических растворителях. Есть абсолютно нерастворимые пигменты.

Биология

Актиномицеты – грамположительные организмы. Однако реакция по Граму может изменяться с возрастом культуры. Большинство представителей порядка аэробы, некоторые роды объединяют факультативных или облигатных анаэробов.

Актиномицеты – хемоорганогетеротрофы. Они используют разнообразные источники энергии: органические кислоты, углеводы, крахмал, спирты, декстрин, клетчатку, углеводородные соединения (парафин и продукты переработки нефти), воски, жиры, лигнин, хитин.

Характеристика групп родов

Нокардиоформные актиномицеты

Нокардиоформные актиномицеты – гетерогенная группа, образующая нити мицелия, распадающиеся на короткие элементы. Представители некоторых родов образуют воздушный мицелий с цепочками спор. Группа подразделяется на роды на основании хемотипа клеточной стенки, наличия миколовых кислот и других химических признаках.

Нокардиоформные актиномицеты подразделены на четыре подгруппы:

- бактерии, содержащие миколовые кислоты – широко распространены в природе, особенно в почве, некоторые виды ассоциированы с животными, некоторые представители патогенны для человека и животных;

- Pseudonocardia и близкие роды – выделяют из различных мест обитания, обычно из почвы и растительного материала, некоторые способны вызывать аллергию. Подгруппа включает 10 родов;

- Nocardioides и Terrabacter – состоит из двух родов бактерий: Nocardioides и Terrabacter, встречающихся в почве;

- Promicromonospora и близкие роды – выделяют из почвы и растений. Включает три рода: Jonesia, Oerskovia и Promicromonospora.

Роды с многогнездными спорангиями

Роды с многогнездными спорангиями– образуют нити мицелия, делящиеся в продольном и поперечном направлении с образованием большого числа кокковидных элементов, как подвижных, так и неподвижных.

В группу родов с многогнездными спорангиями входят три рода:

• род Dermatophilus – паразиты млекопитающих, вызывающие экссудативный дерматит, подкожные абсцессы, лимфогранулематоз;

• род Frankia – большинство симбиоты покрытосеменных растений, индуцирующие образование клубеньков на корнях растений-хозяев, могут свободно обитать в почве;

• род Geodermatophilus – выделяют из почвы.

Актинопланы

Актинопланы – нити мицелия не распадаются на фрагменты. Воздушный мицелий развит слабо или отсутствует. Образуют подвижные или неподвижные споры в спорангиях, расположенные одиночно или в цепочках. В клеточных стенках актинопланы содержат

мезо-диаминопимелиновую кислоту и глицин, в гидролизатах целых клеток присутствуют арабиноза и ксилоза. Обитают актинопланы в почве и разлагающемся растительном материале, пресной и морской воде, в иле. Вгруппувключенышестьродов: Actinoplanes, Ampullariella, Catellaspora, Dactylosporangium, Micromonospora, Pilimelia.

Стрептомицеты и близкие роды

Стрептомицеты и близкие роды – гетерогенная группа, с клеточными стенками, содержащими L-диаминопиколиновую кислоту и глицин. Нити мицелия не распадаются и способны образовывать обильный воздушный мицелий с длинными цепочками спор(роды Streptomyces и Streptoverticilium). Представители других родов развивают слабый воздушный мицелий или не развивают его вовсе. Для них характерны разнообразные по форме споры. Основное место обитание – почва. Есть патогенные виды.

В группу включено пять родов – Streptomyces, Streptoverticillium, Intrasporangium, Kineosporia, Sporichthya. Типовой род – Streptomyces.

Мадуромицеты

Мадуромицеты – группа бактерий, с гифами не распадающимися на фрагменты и образующими в большей или меньше степени развитый воздушный мицелий со спорами. Клеточные стенки содержат мезодиаминопимелиновую кислоту, гидролизаты целых клеток – мадурозу. В основном это почвенные организмы, некоторые – патогены человека и животных.

Группа разделена на две подгруппы:

- Streptosporangium и родственные таксоны;

- Actinomаdura.

Thermomonospora и близкие виды

Thermomonospora и близкие виды – группа бактерий с нитями мицелия не распадающимися на фрагменты и образующие воздушный мицелий со спорами, расположенными одиночно, в цепочках, спорангиеподобных структурах. Клеточные стенки содержат мезо-диаминопимелиновую кислоту. В гидролизатах целых клеток отсутствуют сахара и характерные аминокислоты. Миколовые кислоты отсутствуют. Основное местообитание – почва. В группу включены роды Thermотоnonospora, Actinosynnema, Nocardiopsis, Streptoalloteichys.

Thermoactinomyces

Thermoactinomyces – группа бактерий, нити мицелия которых образуют воздушный мицелий, на фрагменты не распадаются. Одиночные споры (эндоспоры) присутствуют на воздушном и субстратном мицелии. Все представители – термофилы. Клеточные стенки содержат мезо-диаминопимелиновую кислоту. В гидролизатах целых клеток отсутствуют сахара и характерные аминокислоты.Представители группы аэробы, сапрофитные хемоорганотрофы. Включает только один род – Thermoactinomyces.

Другие роды

Эта группа объединяет три рода Glycomyces, Kitasatosporia, Saccharothrix. Отнести их к вышеперечисленным группам невозможно. Все представители этих родов способны образовывать воздушный мицелий с цепочками спор. В составе клеточной стенки нет миколовых кислот. Представители группы – аэробы, хемоорганотрофы. Выделены из почвы.

Распространение

Порядок Актиномицеты (Actinomycetales) – представлен свободноживущими в разнообразных местах обитаниях организмами. Есть актиномицеты, образующие симбиотические азотофиксирующие ассоциации с растениями. Многие виды встречаются в почве и пресной воде.

Вредоносность

Порядок Актиномицеты (Actinomycetales) – включает патогенные для животных, человека и растений виды. Споры могут вызывать аллергические реакции.С фитопатологической точки зрения наибольший интерес представляют виды рода Streptomyces.

Источник

Актиномицеты (микробиология): строение, свойства, жизненный цикл

Актиномицеты — это обширная таксономическая группа грамм-положительных микроорганизмов, способных к образованию ветвящихся нитей, напоминающих грибной мицелий. В современной микробиологии актиномицеты имеют название актинобактерии (Actinobacteria). Этот таксон включает 130 родов бактерий, объединенных на основании высокого содержания ГЦ-пар (более 55%) и сходства последовательностей гена 16-s-рРНК.

Раньше актиномицеты ошибочно считались низшими грибами, затем бактериями с элементами грибной морфологии, а теперь в эту группу включены даже микроорганизмы, вообще не образующие мицелиальных гифов. Это связано с применением к бактериологической систематике филогенетического подхода.

Общая характеристика

Актинобактерии очень разнообразны как в физиологическом, так и в морфологическом отношении. В этой группе встречаются следующие формы бактерий:

- Кокки.

- Палочки.

- Ветвящиеся нити.

- Развитый мицелий.

Все актиномицеты грамм-положительны и не образуют эндоспор. Однако наличие экзоспор является их очень распространенным признаком. Большинство представителей этой группы являются аэробами, но встречаются также облигатные и факультативные анаэробы.

Актинобактерии заселяют различные места обитания и используют для жизнедеятельности практически все варианты энергетического и конструктивного метаболизма. В этой таксономической группе присутствуют представители всех типов питания бактерий, кроме фототрофного.

Фенотипически актинобактерии делятся на 2 группы:

- Низшие актиномицеты — не образуют спор. В эту группу входят одиночные бактерии мицелиального и немицелиального строения.

- Высшие актиномицеты — образуют экзоспоры и включают только мицелиальные формы (как одноклеточные, так и многоклеточные).

Средой обитания для большинства актинобактерий служит почва, а также пресноводные и морские илы. Есть представители, живущие в экстремальных условиях с большим содержанием солей или высокими температурами (галофилы, термофилы).

Средой обитания некоторых актиномицетов является организм животных и человека. Такие представители могут быть патогенны для людей и потому являются предметом изучения медицинской микробиологии. Актиномицеты способны вызывать следующие заболевания:

- Эндокардит.

- Фарингит.

- Пародонтоз.

- Легочный нокардиоз.

- Актиномицетоз.

- Туберкулез.

- Проказа.

Среди актиномицетов встречаются и патогены растений, например, род Streptomyces, вызывающий паршу картофеля. Некоторые представители являются бактериями-симбионтами.

В экологической микробиологии актиномицеты рассматриваются, как важнейшие участники круговорота веществ. Большая часть этой функции выполняется актиномицетами, обитающими в почве.

Особенности строения мицелиальных форм

Мицелий актиномицетов формируют гифы. Это тонкие ветвящиеся нити, которые удлиняются в результате апикального (верхушечного) роста. Гифы содержат большое количество нуклеоидов.

В процессе роста и ветвления гиф не происходит клеточного деления, однако могут возникать перегородки. В зависимости от этого мицелий делится на 2 вида:

- Несептированный (не имеет перегородок).

- Септированный — содержит перегородки, которые обычно расположены в поперечном направлении.

Мицелий может быть как стабильным, так и периодически фрагментироваться на палочки или коки, как у рода Nocardia. Ветвление тонких нитей (гиф) у разных групп актиномицетов выражено в разной степени. Актиномицеты способны образовывать как субстратный, так и воздушный мицелий.

Отличительные свойства актиномицетов

Кроме способности образовывать мицелий актиномицетов характеризуют следующие особенности:

- Липофильная клеточная стенка, позволяющая хорошо переносить высушивание.

- Возможность роста в воздушной среде.

Актиномицеты — бактерии с очень высокой продуцирующей способностью. Они способны производить огромное количество биологически активных соединений, включая антибиотики. По этой причине микробиология актиномицетов занимает особое место в биотехнологии. Большинство натуральных антибиотиков были выделены именно из этой группы микроорганизмов.

Способность к формированию тонких нитей не является уникальным признаком актиномицетов, поскольку некоторые представители других групп микроорганизмов обладают таким же строением. Например, род Hifomicrobium, относящийся к филуму протеобактерий.

Разнообразие типов питания

Среди актиномицетов встречаются следующие типы питания бактерий:

- Хемоорганотрофы.

- Хемолитотрофы.

- Автотрофы.

- Гетеротрофы по углеводу или азоту (либо их совокупности).

Среди хемогетеротрофов встречается как аэробный тип метаболизма, так и анаэробный. Источниками энергии могут служить разнообразные соединения, включая полимеры.

Существует вариант фенотипической классификации, в котором разделение актинобактерий на группы основано именно на типах питания. Среди низших актиномицетов выделяют:

- Хемолитоавтотрофы, окисляющие серу при помощи кислорода.

- Хемоорганогетеротрофы, характеризующиеся облигатно аэробным дыханием, образующие простеки и размножающиеся почкованием.

- Облигатно аэробные хемоорганогетеротрофы — одиночные кокки или палочки.

- Хемоорганогетеротрофы с облигатным броженем.

- Хемоорганогетеротрофы с дыхательным или бродильным типом метаболизма.

- Коринеформные бактерии — для них характерно аэробное дыхание, а также анаэробное фумаратное дыхание и брожение.

- Микобактерии — аэробные хемоорганогетеротрофы.

Среди высших актиномицетов выделяют практические те же группы, что и в классической фенотипической классификации.

Жизненный цикл

Размножение мицелиальных актиномицетов может происходить тремя способами:

- Фрагментацией гиф.

- Дифференциацией спор.

- Почкованием.

Споры представляют собой цисты с утолщенной клеточной стенкой, окруженные гидрофобным чехлом. Они могут быть как подвижными, так и неподвижными.

Филогенетическая классификация актинобактерий

На основании анализа сходства гена 16-s-рРНК 130 родов филума актинобактерий объединены в один класс — Actinobacteria, в котором выделяют 5 подклассов, 6 порядков и 10 подпорядков.

Первые четыре подкласса сильно дивергировали и содержат всего лишь по одному роду. Пятый подкласс, который называется Actinobacteridae, делится на два порядка:

- Actinomycetales (актиномицеты).

- Bifidobacteriales (бифидобактерии).

Порядок бифидобактерий включает одноименное семейство с 3 родами, а порядок актиномицетов разбивается на 10 подпорядков:

- Actinomycinae.

- Micrococcineae.

- Corinebacterine.

- Micromonosporineae.

- Propionibacterineae.

- Pseudonocardineae.

- Streptomycineae.

- Streptosporangineae.

- Francineae.

- Glycomycineae.

Многие из этих групп соответствуют фенотипической классификации актинобактерий. Последняя подразделяет актиномицеты на основании совокупности морфологических, культуральных, физиологических и биохимических признаков. Фенотипические группы актиномицетов описаны во втором томе определителя бактерий Берджи (2001 г).

Нокардиоподобные актиномицеты

Сюда отнесены актинобактерии, мицелий которых периодически фрагментируется на палочки или кокки. Грамположительные аэробы, не образуют настоящих спор. Способны формировать конидии. Процент ГЦ пар в этой группе варьирует от 63 до 79. Типичный представителем является род Nocardia.

Актиномицеты с многоклеточными спорангиями

У таких микроорганизмов деление гифов осуществляется в обоих направлениях (продольном и поперечном), что приводит к образованию многоклеточных спорангиев. Два рода характеризуются отсутствием нитевидного мицелия.

Все представители — хемоорганотрофы и мезофилы. Характерными местами обитания являются почва, вода и кожа млекопитающих.

Актинопланеты

Актинопланеты приспособлены к жизни в водной среде. Для них характерно наличие подвижной стадии в жизненном цикле. Мицелий формируют септированный (в основном субстратный, реже — воздушный). Наличие спорангиев характерно для всех представителей, кроме рода Micromonospora.

Средой обитания для актинопланетов служат пресная вода, почва и мертвые органические останки.

Стрептомицеты

Характеризуются стабильным и хорошо развитым воздушным мицелием, который не подвергается фрагментации. Типовой род Streptomyces включает примерно 500 видов.

Мадуромицеты

Данная группа характеризуется формированием развитого субстратного мицелия, однако споры формируются только на воздушных гифах. Споры образуют короткие цепочки или находятся в спорангиях.

Термомоноспоры

Представителей этой группы актиномицетов отличает способность к росту при температуре от 40 до 48 градусов. Для них характерен воздушный мицелий с подвижными либо неподвижными спорами. Типичным представителем является род Thermomonospora.

Источник