- Системы Безопасности

- Блог Эдуарда Валитова

- Сегодня-это завтра о котром мы позаботились вчера

- Аэрозольное тушение

- Аэрозольное тушение

- Как работают

- Аэрозольные средства ПТ

- Автоматические установки

- Автономные устройства

- О генераторе аэрозоля

- Ручные устройства

- Требования к проектированию

- Область применения

- Что запомнить

- Аэрозольное пожаротушение

Системы Безопасности

Блог Эдуарда Валитова

Сегодня-это завтра о котром мы позаботились вчера

Аэрозольное тушение

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Сегодня мы поговорим с вами о том, по каким правилам проектируется, устанавливается и работает аэрозольное тушение на разных объектах.

Что лежит в основе работы подобных устройств, как получают аэрозоль, насколько велика скорость тушения пламени.

Разберемся в вопросе огнетушения аэрозолем.

Аэрозольное тушение

Для нашего пожарного дела – это, можно сказать, нестандартный способ борьбы с огнем.

Почему же? – спросите Вы.

Дело в том, что сам огнетушащий состав не подается в очаг огня, как других видах ПТ.

Такая горящая смесь уже на выходе из своего «хранилища» разогрета до температуры свыше 130 °C.

Затем смесь продолжает гореть и в пространстве помещения.

Как работают

Как аэрозоль тушит огонь?

Здесь все обусловлено химическими реакциями.

Есть аэрозолеобразующая смесь, есть генератор огнегасящего аэрозоля (ГОА).

Сильно разогретая струя огнетушащего состава действует на само горения как ингибитор.

В результате сгорания ОТВ образуется аэрозоль.

Именно он и тушит пожар.

Дальнейшее распространение огня прекращается.

Мелкодисперсные частицы смеси при выходе из генератора окутывают все поверхности, создавая для них защитную пленку.

При встрече огня с облаком мелких частиц ОТВ пламя быстро гаснет.

Инертные продукты горения аэрозольного состава интенсивно вытесняют кислород из помещения.

А большой забор тепла частицами аэрозоля резко понижает температуру воздуха.

Частицы аэрозоля активнее молекул O2.

Это очень быстро замедляет реакцию горения.

Через несколько минут огонь полностью затухает.

Примечание. Ценность аэрозолей в том, что даже после устранения пожара аэрозольное облако еще некоторое время висит в воздухе, исключая повторное воспламенение на объекте.

Некоторые источники относят аэрозольное огнетушение к порошковому типу тушения возгораний.

Все потому, что при сгорании аэрозолеобразующего вещества мы получаем мелкодисперсный порошок.

Порошковые системы тоже образуют облако мелких частиц размером 5-10 мкм.

Отдаленно можно сравнить этот способ с тушением тонкораспыленной водой, подобно облаку образующим плотный водяной туман.

В общем смысле, аэрозолеобразующий материал включает в себя окислители,

горючие материалы, стабилизаторы, флегматизаторы, компоненты для связи.

По сути, этот состав напоминает дымный порох – сюда входит сера, древесный уголь и селитра.

при том не дает горению принять взрывной характер.

Аэрозольные средства ПТ

Давайте классифицируем средства аэрозольного огнетушения.

Они, так же как и прочие, делятся на две группы.

Автоматические установки

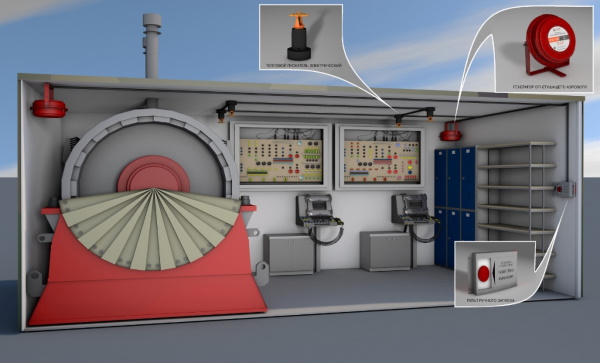

Проще говоря, аэрозольная АУПТ, состоящая из ГОА, системы ПС, оповещения, управляющих приборов.

Срабатывает автоматически от детекторов АПС, реагирующих на газ, дым, тепло или предусматривающих несколько режимов.

Очень похожи на порошковые системы.

Но здесь, в отличие от МПП, используется аэрозольный генератор.

Огнетушащие вещества порошковой и аэрозольной АУПТ угрожают дыхательным органам.

Прежде чем активировать такие установки, в помещении включаются средства оповещения, и

возможен отложенный старт огнетушащей системы.

Автономные устройства

Это можно назвать модулем аэрозольного огнетушения. В самом общем смысле.

Такая установка включает в себя пусковой аппарат и генератор огнетушащего аэрозоля.

Электрический представляет собой пиропатрон или спираль, тепловой – очаг огня или термочувствительный огнепроводящий кабель, механический – удар (для забрасываемых ГОА),

комбинированный – несколько способов запуска.

коммуникационных узлах, корпусах оборудования, двигательных отделениях транспорта.

Они хорошо борются с пожаром на начальном его этапе.

О генераторе аэрозоля

Немного о главном элементе АУПТ.

на стационарные или мобильные устройства, по конструктивному расположению выходных отверстий для ОТВ.

В составе АУПТ у генератора два способа активации.

- Вручную диспетчером.

- Автоматически от детекторов пожарной сигнализации.

Иногда применяется комбинированный метод запуска.

Автоматика здесь такая же, как у порошковых или газовых комплексов.

Если аэрозольное средство борьбы с пожаром автономное, то ГОА приводится в действие пусковым узлом.

Это устройство преобразует электрический импульс в огонь для воспламенения огнетушащей смеси внутри генератора.

Порядок проведения испытаний выпускаемых генераторов регламентируется ГОСТ Р 53284-2009.

Ручные устройства

Это переносные установки – первичные средства огнетушения.

Они состоят из заправленной огнетушащей смеси, системы пуска, охладителя и баллона.

В первом случае аэрозоль вытесняется газом, во втором выделяется под действием пламени.

Состав аэрозолеобразующей смеси в мобильных агрегатах такой же, как в стационарных установках.

Внимание. Использовать аэрозольные переносные средства можно только после полной эвакуации персонала с объекта.

Мобильные устройства огнетушения применяются для тушения возгораний следующих веществ.

- Салон автомобиля.

- Твердые предметы.

- Легковоспламеняющиеся материалы.

- Электроустановки под напряжением.

- Моторные отсеки ТС.

Как и автоматическими системами, ручными приборами нельзя потушить кислородосодержащие соединения, щелочные, редкоземельные металлы, все материалы, которые горят без кислорода.

- Если мы тушим горящее масло, струю ОТВ надо подавать сверху.

- Не подносить огнетушитель к очагу огня ближе, чем на 1 метр.

- Нельзя браться за раструб голыми руками.

- Не направлять струю ОТВ против ветра.

- При огнетушении электрооборудования заряд подается порционно.

- Пожар в нише тушится сверху.

- При горении ГСМ необходимо полностью покрывать аэрозолью горящие поверхности. Начинать тушение с ближнего края очага.

Требования к проектированию

Посмотрим, на особенности и требования, предъявляемые к проекту.

Правила и нормы проектирования аэрозольных АУПТ содержит столь знакомый нам СП 5.13130.2009.

Он говорит, что автоматические установки с аэрозолем используются для тушения горючих жидкостей и твердых веществ, не подверженных тлению.

- Строения, обособленные помещения, противопожарные секции общей кубатурой не более 10000 м3 и высотностью до 10-ти м.

- Показатель негерметичности сооружения не должен превышать нормативное значение из Таблицы Д.12 указанного СП.

- В помещении допускается нахождение материалов, поддерживающих тление при горении, но в таком количестве, что пожар возможно потушить водой от пожарного крана или ручными огнетушителями.

Дальше посмотрим на ст. 114 ФЗ № 123-ФЗ.

- Обязательно наличие автономной системы ПС на объекте с АУПТ.

- Создание генератором достаточной для ликвидации пожара концентрации в воздухе частиц аэрозоля.

- Наличие прибора управления огнетушением, чтобы обеспечить задержку пуска для эвакуации персонала.

- Размещение ГОС на объекте, при котором исключается возможность разогретого генератора и струи ОТВ на горючие материалы и людей.

Общие требования к переносным ГОА и методику испытаний содержит ГОСТ Р 53285-2009.

Он также устанавливает максимальное время подачи огнетушащей смеси – не более 80 секунд.

Область применения

Так, дорогой читатель, мы можем понять, что аэрозоль чаще всего используют для тушения пожаров на объектах следующих категорий.

- Энергетическая промышленность.

- Двигательные отделения судов, прочих транспортных средств.

- Электрощитовые помещения, трансформаторные подстанции.

- Кладовые, цеховые, производственные строения.

В целом, это все объекты, где есть пожарная нагрузка в виде горючих веществ и небольшой штат сотрудников (до 50-ти человек).

А что мы потушить не сможем?

Аэрозолем нельзя тушить волокнистые, сыпучие, пирофорные вещества, имеющие склонность к самовоспламенению, металлические и порошковые гидриды, полимеры, все материалы, тлеющие и горящие в безвоздушной среде.

Нормативом ограничено применение огнетушащего состава, достигающего при нагреве температуры свыше 400 °C.

огнестойкости объекта и уровень герметичности его помещений.

Что запомнить

Подытожим, дорогие читатели, наше исследование принципов и систем современного аэрозольного тушения пожара.

- Аэрозольную установку можно применить там, где невозможно использование других средств ПТ.

- Аэрозолем можно тушить пожар в экстремальных климатических условиях: от -60 °С до +60 °С.

- Для этого вида АУПТ нам не нужно полностью герметизировать помещение, в отличие от газовой системы.

- После тушения огня потребуется тщательная влажная уборка, удаление остатков аэрозоля с поверхностей предметов.

- Порядок проектирования аэрозольных автоматических средств ПТ описывает СП 5.13130.2009, требования к системе пожаротушения приводит ФЗ № 123-ФЗ.

- Время непрерывного выхода ОТВ не может превышать 80 сек.

- Ограничено тушение огня на объектах с пребыванием персонала количеством от 50-ти человек.

На этом, уважаемые читатели, заканчиваем наш рассказ об огнетушащем аэрозоле.

Источник

Аэрозольное пожаротушение

Автоматические установки аэрозольного пожаротушения

1. Назначение, область применения и классификация аэрозольных автоматических установок пожаротушения

Одним из способов тушения пожара в помещении является объёмный способ, при котором во всём защищаемом объёме создаётся среда, не поддерживающая горение. До середины 90-х годов ХХ века в качестве наиболее широко используемых огнетушащих веществ при объёмном способе тушения применялись инертные газовые разбавители (двуокись углерода, азот, водяной пар, аргон и др.), а также химически активные галлоидоуглеводороды – хладоны (фреоны или галлоны) 12В1, 13В1, 114В2.

Поскольку инертные разбавители в силу своих физико-химических свойств имеют низкую огнетушащую способность, то для тушения пожара их требуется значительное количество. Более эффективными по сравнению с ними являются хладоны, которые до настоящего времени наиболее широко применялись в установках объёмного пожаротушения. На их долю приходилось около 80 % от всех используемых огнетушащих веществ.

Однако, по мнению многих учёных, присутствие применяемых при тушении пожаров хладонов (в том числе бромхлорсодержащих) в верхних слоях атмосферы является одной из причин разрушения озонового слоя Земли. Для оценки степени воздействия на этот процесс различных галоидоорганических соединений, включая и огнетушащие бромхлорхладоны, был введён показатель озоноразрушающего потенциала (ОРП). В целях защиты от разрушения озонового слоя Земли в 1987 г. в Монреале 23 страны, включая Россию, подписали протокол, обязывающий снизить производство и потребление озоноразрушающих веществ. На основании этого заключения международным сообществом, в которое входит Россия, был принят ряд документов (Венская конвенция, Монреальский протокол, поправки к протоколу (Лондонские и Копенгагенские)) о поэтапном прекращении производства озоноопасных огнетушащих хладонов. В связи с этим во всём мире интенсивно ведётся поиск заменителей и альтернативных хладонам огнетушащих веществ с нулевым ОРП.

В России в качестве огнетушащих веществ, альтернативных хладонам, получила достаточно широкое распространение новая разновидность средств объёмного пожаротушения, имеющих нулевой ОРП, – твёрдотопливные аэрозолеобразующие огнетушащие составы (АОС) и установки аэрозольного пожаротушения на их основе.

Аэрозольные АУП – установки пожаротушения, в которых в качестве огнетушащего вещества (ОВ) используется аэрозоль, получаемый при горении аэрозолеобразующих составов (АОС). В состав аэрозоля входят высокодисперсные твёрдые частицы, величина дисперсности которых не превышает 10 мкм и инертные газы.

По эксплуатационно-технологическому назначению компоненты АОС подразделяются на базовые, целевые и технологические.

Широко используемые окислители и горючие условно называются базовыми компонентами, а их смеси – базовыми составами.

Базовые компоненты (составы) – обеспечивают протекание устойчивой самоподдерживающейся (во всем диапазоне внешних воздействий) химической реакции окисления компонентов смеси (процесса горения). На их основе разрабатывают различные типовые и специальные рецептуры с требуемыми эксплуатационными показателями, по различным технологиям изготавливают огнетушащие заряды.

Целевые компоненты – предназначены для придания составам, их зарядам, процессу горения и продуктам сгорания требуемых физико-химических и эксплуатационных свойств.

Технологические компоненты – служат для обеспечения технологичности, экономичности и безопасности производства огнетушащих зарядов.

По физико-химическому назначению компоненты АОС можно классифицировать на следующие основные категории:

а) окислители;

б) горючие;

в) связующие (цементаторы) – вещества, обеспечивающие механическую прочность формуемых огнетушащих зарядов;

г) флегматизаторы – вещества, уменьшающие температуру и скорость горения состава, а также чувствительность его к механическим, тепловым и другим внешним воздействиям;

д) стабилизаторы – вещества, увеличивающие химическую стойкость состава; е) катализаторы (ингибиторы) – вещества, ускоряющие (замедляющие) процесс горения;

ж) вещества технологического назначения (смазочные, растворители и т. п.).

Процесс горения твердотопливных АОС представляет собой комплекс экзотермических химических реакций. Реакции горения начинаются на поверхности состава, а заканчиваются в газовой фазе (в пламени). Соединения металлов, получаемые в процессе химических реакций в пламени в газо-, парообразном состоянии, попадая в окружающую среду, охлаждаются.

При этом происходит их конденсация с образованием в потоке выделившегося газа субмикронных размеров твердых частиц, например, различных соединений щелочных и щелочно-земельных металлов. Получаемую в процессе реакции горения двухфазную систему (смесь газов и твердых частиц) называют твердофазным аэрозолем.

Подавление с помощью АОС очагов горения в условиях возникшего пожара или предотвращение возникновения пожара, взрыва различных горючих веществ в замкнутых объемах зданий, помещений, сооружений и оборудовании по принципу действия относится к объемному способу комбинированного газового и порошкового пожаротушения, условно именуемому газопорошковым способом пожаротушения. Данному способу аэрозольного тушения свойственны основные закономерности, характерные для подавления горения газовыми и порошковыми составами. Вместе с тем тушение твердофазными аэрозолями, получаемыми при сжигании зарядов АОС, имеет ряд отличительных свойств, обеспечивающих более высокую огнетушащую эффективность по сравнению с известными газовыми и порошковыми составами:

— АОС образуют большое количество инертных газов, что снижает содержание кислорода и реакционную способность горючей смеси в объеме;

— образовавшиеся непассивированные высокодисперсные частицы соединений калия обладают более высокой химической активностью и эффективно ингибируют газовое пламя (химически прерывая цепные реакции окисления);

— твердые частицы аэрозолей размером в 10–100 раз меньше порошков обладают высоким теплопоглощением и заметно уменьшают температуру пламени;

— аэрозоли имеют более высокие, чем порошки, показатели стабильности создаваемых концентраций (низкая скорость оседания частиц) и проникающей способности в труднодоступные, «теневые» зоны защищаемого объема и др.

Анализ процессов получения аэрозоля и его взаимодействия с пламенем показал, что эффективность и механизм аэрозольного тушения (при прочих равных условиях) определяется главным образом следующими условиями:

— разбавлением горючей среды газообразными негорючими продуктами реакции горения (аэрозолеобразования) АОС, продуктами разложения твердых частиц аэрозоля и потреблением (выжиганием) кислорода в защищаемом объеме;

— ингибированием химических реакций в пламени свежеобразовавшимися высокодисперсными твердыми частицами аэрозоля (К3СО3, КНСО3, КОН, КСl, К3О и др.) и продуктами их разложения (К2О, КО и др.);

— охлаждением зоны горения за счет поглощения тепла аэрозолем.

Классификация генераторов огнетушащего аэрозоля

Согласно ГОСТ Р 51046–97 ГОА классифицируются следующим образом:

— по конструктивному исполнению: снаряжённые узлом пуска, не снаряженные узлом пуска;

— по способу приведения в действие ГОА: запускаемые от электрического сигнала, запускаемые от теплового сигнала, с комбинированным пуском;

— по температуре продуктов, образующихся на срезе выпускного отверстия, ГОА подразделяются на три типа:

- I – генераторы, при работе которых температура превышает 500°С;

II – генераторы, при работе которых температура составляет 130–500°С;

III – генераторы, при работе которых температура меньше 130°С.

Классификация ГОА представлена на рис. 1.

Основные параметры генераторов огнетушащего аэрозоля ГОА должны характеризоваться следующими основными параметрами:

— температурой продукта на срезе выпускного отверстия, °С;

— массой АОС в снаряжённом генераторе, кг;

— огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, кг/м 3 , по отношению к пожарам определённых классов по ГОСТ 27331;

— временем подачи огнетушащего аэрозоля, с;

— инерционностью (временем срабатывания), с.

Параметры ГОА, характеризующие типы, должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Параметры генераторов огнетушащего аэрозоля

Структура обозначения генератора огнетушащего аэрозоля

Условное обозначение генераторов огнетушащего аэрозоля в ТУ, другой технической документации должно содержать сведения о ГОА в соответствии со следующей структурой.

Пример условного обозначения генератора, применяемого в стационарных системах объёмного аэрозольного пожаротушения типа II (образующего при работе огнетушащий аэрозоль с температурой от 130 до 500°С) с массой заряда АОС в снаряжённом генераторе 2,0 кг, огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, при тушении модельных очагов класса В, равной 47 г/м 3 , временем подачи огнетушащего аэрозоля 30 с, по ТУ 4854-003-07509209: ГОА-II-2,00-047-030ТУ 4854-003-07509209-94.

2. Конструктивные особенности аэрозольных АУП

ГОА предназначены для получения в результате сжигания зарядов АОС эффективных экологически безопасных огнетушащих аэрозолей и подачи их с требуемым расходом в защищаемое помещение. Одновременно ГОА обеспечивает сохранность огнетушащего заряда АОС от внешних воздействий и защиту окружающих людей, оборудования от непосредственного воздействия на них опасных факторов в процессе получения огнетушащего аэрозоля (температура струи, световое излучение). Основными элементами ГОА (рис. 2, в) являются:

— корпус (оболочка, камера сгорания) 1;

— огнетушащий заряд АОС 2;

— узел воспламенения – устройство инициирования 3 заряда (электроспираль, электропиропатрон, пировоспламенитель, капсюль и др.).

ГОА могут также включать в себя следующие элементы:

— выходное отверстие (сопло) с удерживающей заряд решеткой 5;

— герметизирующая легковскрываемая мембрана 6;

— насадки (завихрители, инжекторы, охладители, сопла, смесители) 7;

— блоки охлаждения, располагаемые в камере сгорания ГОА, 4;

— узел крепления или приспособление для переноски и забрасывания ГОА в очаг пожара 8;

— другие специальные конструктивные и защитные элементы.

Принцип действия ГОА

При возникновении пожара включается устройство (узел) инициирования, от высокотемпературного воздействия которого воспламеняется заряд АОС, вскрывается мембрана и начинается истечение в защищаемый объем, непосредственно или через специальные приспособления, образующегося огнетушащего аэрозоля.

Разновидности конструкции ГОА

Генераторы огнетушащего аэрозоля можно разделить по следующим основным признакам:

— виду компоновки;

— конструктивным особенностям корпусов;

— способу применения;

— температуре огнетушащего аэрозоля на выходе из ГОА;

— способу пуска.

По видам компоновки генераторы огнетушащего аэрозоля можно разделить на три группы:

— бескорпусные. Огнетушащий заряд АОС с узлом инициирования (или без него) расположены в защитной оболочке на несгораемой панели в защищаемом объеме; процесс аэрозолеобразования протекает при разрушении или плавлении защитной оболочки (рис. 2, а);

— генераторы со сбрасываемым корпусом. Огнетушащий заряд АОС и узел инициирования жестко установлены в защитном корпусе, который после пуска сбрасывается; процесс аэрозолеобразования протекает непосредственно в атмосфере защищаемого объема (рис. 2, б);

— генераторы с камерой сгорания. Огнетушащий заряд АОС и узел инициирования жестко установлены в защитном корпусе, одновременно являющимся камерой сгорания; процесс аэрозолеобразования протекает в корпусе с последующей подачей аэрозоля в защищаемый объем (рис. 2, в).

Наибольшее применение получили генераторы третьего вида – с камерой сгорания.

По конструктивным особенностям ГОА условно подразделяются на следующие:

— с металлическим корпусом;

— с пластмассовым (картонным и т. п.) корпусом;

— сопловые (рис. 3);

— бессопловые (рис. 4–8);

— с насадками (инжекторами, диффузорами, завихрителями и т. п.) (рис. 8);

— без насадок (рис. 4–8),

— с охлаждающими блоками (рис. 9);

— с однонаправленной подачей аэрозоля (рис. 3–4, 6, 8);

— с двунаправленной подачей аэрозоля (рис. 5);

— с круговой подачей аэрозоля (рис. 7);

— со ступенчатой подачей аэрозоля (рис. 8);

— с комбинированной подачей аэрозоля и других огнетушащих веществ (газ, порошок, вода и т. д.) (рис. 9, 10).

По способу применения ГОА подразделяются:

— на стационарно размещаемые;

— переносные (забрасываемые, передвижные и т.п.).

По температуре аэрозоля, получаемого на срезе выходного отверстия, ГОА подразделяются в соответствии с ГОСТ Р51046–97 на три типа:

— высокотемпературные (температура аэрозоля 500°С);

— среднетемпературные (температура аэрозоля 130–500°С);

— низкотемпературные (температура аэрозоля 3 , высотой не более 10 м и с параметром негерметичности, не превышающим указанного в табл. 12 Приложения 5 НПБ 88–2001* .

При этом допускается наличие в указанных помещениях горючих материалов, горение которых относится к пожарам подкласса А1 по ГОСТ 27331, тушение которых может быть осуществлено ручными штатными средствами в количествах, предусмотренных ППБ 01-03 и НПБ 155-2002.

В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности по НПБ 105–03 и ПУЭ допускается применение ГОА, получивших соответствующее свидетельство о взрывозащищенности элекрооборудования, выданное в установленном порядке, и имеющих необходимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических частей ГОА.

При этом конструктивное устройство ГОА при его срабатывании должно исключать возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может находиться в защищаемом помещении, что должно быть подтверждено соответствующим испытанием по методике, принятой в установленном порядке.

При проектировании установок должны быть приняты меры, исключающие возможность возникновения загораний в защищаемых помещениях от применяемых ГОА.

Допускается применение установок для защиты кабельных сооружений (полуэтажи, коллекторы, шахты) объемом до 3000 м 3 и высотой не более 10 м, при значениях параметра негерметичности помещения не более 0,001 м -1 и при условии отсутствия в электросетях защищаемого сооружения устройств автоматического повторного включения.

Применение установок для тушения пожаров в помещениях с кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящимися под напряжением, допускается при условии, если значение напряжения не превышает предельно допустимого, указанного в ТД на конкретный тип ГОА.

Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения:

а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

в) гидридов металлов и пирофорных веществ;

г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.).

Использование по решению заказчика АУАП для локализации пожара веществ и материалов, при тушении которых АУАП не обеспечивают полного прекращения горения, не исключает необходимости оборудования помещений, в которых находятся или обращаются указанные вещества и материалы, установками пожаротушения, предусмотренными соответствующими нормами и правилами, ведомственными перечнями, другими действующими нормативными документами, утвержденными и введенными в действие в установленном порядке.

Запрещается применение АУАП:

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;

б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более);

в) в помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по СНиП 21-01–97 установок с использованием генераторов огнетушащего аэрозоля, имеющих температуру более 400°С за пределами зоны, отстоящей на 150 мм от внешней поверхности генератора.

Установки должны иметь автоматическое и дистанционное включение. Приведение в действие ГОА должно осуществляться с помощью электрического пуска по алгоритму, определяемому в соответствии с приложением 10 НПБ 88–2001*. Запрещается в составе установок использовать генераторы с комбинированным пуском.

Местный пуск установок не допускается.

Аэрозольные АУП включают в себя:

а) пожарные извещатели;

б) приборы и устройства контроля и управления установкой и ее элементами;

в) устройства, обеспечивающие электропитание установки и ее элементов;

г) шлейфы пожарной сигнализации, а также электрические цепи питания, управления и контроля установки и ее элементов;

д) генераторы огнетушащего аэрозоля;

е) устройства, формирующие и выдающие командные импульсы на отключение систем вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления и технологического оборудования в защищаемом помещении, на закрытие противопожарных клапанов, заслонок вентиляционных коробов и т. п.;

ж) устройства для блокировки автоматического пуска установки с индикацией блокированного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;

з) устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании установки и наличии в помещении огнетушащего аэрозоля.

Исходными данными для расчета и проектирования АУАП являются:

а) назначение помещения и степень огнестойкости ограждающих строительных конструкций здания (сооружения);

б) геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота);

в) наличие и площадь постоянно открытых проемов и их распределение по высоте помещения;

г) наличие и характеристика остекления;

д) наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов

по ГОСТ 12.1.044–89, находящихся или обращающихся в помещении и соответствующий им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331–87;

ж) величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки;

з) расстановка и характеристика технологического оборудования;

и) категория помещений по НПБ 105–03 и классы зон по ПУЭ;

к) рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

л) наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установки;

м) нормативная огнетушащая способность выбранных типов генераторов (определяется по НПБ 60–97, для расчетов берется максимальное значение нормативной огнетушащей способности по отношению к пожароопасным веществам и материалам, находящимся в защищаемом помещении), другие параметры генераторов (высокотемпературные зоны, инерционность, время подачи и время работы);

н) предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с требованиями п. 6 ГОСТ Р 12.3.047–98.

Размещение генераторов в защищаемых помещениях должно исключать возможность воздействия высокотемпературных зон каждого генератора:

а) зоны с температурой более 75?С на персонал, находящийся в защищаемом помещении или имеющий доступ в данное помещение (на случай несанкционированного или ложного срабатывания генератора);

б) зоны с температурой более 200?С на хранимые или обращающиеся в защищаемом помещении сгораемые вещества и материалы, а также сгораемое оборудование;

в) зоны с температурой более 400?С на другое оборудование.

Данные о размерах опасных высокотемпературных зон генераторов необходимо принимать из технической документации на ГОА.

При необходимости следует предусматривать соответствующие конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения и т. п.) в целях исключения возможности контакта персонала в помещении, а также сгораемых материалов и оборудования с опасными высокотемпературными зонами ГОА. Конструкция защитного ограждения генераторов должна быть включена в проектную документацию на данную установку и выполнена с учетом рекомендаций изготовителя примененных генераторов.

Размещение генераторов в помещениях должно обеспечивать заданную интенсивность подачи, создание огнетушащей способности аэрозоля не ниже нормативной и равномерное заполнение огнетушащим аэрозолем всего объема защищаемого помещения, с учетом ранее изложенных требований. При этом допускается размещение генераторов ярусами.

Размещать генераторы необходимо таким образом, чтобы исключить попадание аэрозольной струи в створ постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях помещения.

Установка должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске генераторов, а также полной остановки вентиляционного оборудования, (закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. п.), но не менее 30 с.

Генераторы следует размещать на поверхности ограждающих конструкций, опорах, колоннах, специальных стойках и т. п., изготовленных из несгораемых материалов, или должны быть предусмотрены специальные платы (кронштейны) из несгораемых материалов под крепление генераторов с учетом требований безопасности, изложенных в технической документации на конкретный тип генератора.

Расположение генераторов в защищаемых помещениях должно обеспечивать возможность визуального контроля целостности их корпуса, клемм для подключения цепей пуска генераторов и возможность замены неисправного генератора новым.

Требования к защищаемым помещениям

Помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. У входов в защищаемые помещения должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009–83.

Помещения, оборудованные установками, должны быть по возможности герметизированы. Должны быть приняты меры против самооткрывания дверей от избыточного давления, определенного в соответствии с обязательным приложением 11 НПБ 88–2001*.

В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений необходимо предусматривать воздушные затворы или противопожарные клапаны в пределах противопожарных отсеков.

При пожаре необходимо предусматривать до включения установки автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования, дымоудаления и подпора воздуха защищаемых помещений, а также закрытие воздушных затворов или противопожарных клапанов. При этом время их полного закрытия не должно превышать 30 с.

Для удаления аэрозоля после окончания работы установки необходимо использовать общеобменную вентиляцию помещений. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки.

При проектировании установки необходимо учитывать и соблюдать требования безопасности, изложенные в технической документации на генераторы и другие элементы установки, ГОСТ 2.601–95, ГОСТ 12.0.001–82, ПУЭ–98, настоящих нормах, других действующих НТД, утвержденных и введенных в установленном порядке.

В проектах установок, а также в эксплуатационных документах должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости).

Места, где проводятся испытания и ремонтные работы установок, должны быть оборудованы предупреждающими знаками со смысловым значением «Осторожно! Прочие опасности» по ГОСТ 12.4.026–76* и поясняющей надписью «Идут испытания!» или «Ремонт», а также обеспечены инструкциями и правилами безопасности.

Входить в помещение после выпуска в него огнетушащего аэрозоля до момента окончания проветривания разрешается только после окончания работы установки в средствах защиты органов дыхания, предусмотренных технической документацией на генераторы.

Перед сдачей в эксплуатацию установка должна подвергаться обкатке в течение не менее 1 месяца. При этом должны производиться фиксации автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки с последующим анализом их причин. При отсутствии за это время ложных срабатываний или иных нарушений установка переводится в автоматический режим работы. Если за указанный период были зарегистрированы сбои, установка подлежит повторному регулированию и проверке.

Испытание работоспособности установки при комплексной проверке должно проводиться путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных точек основных функциональных узлов извещателей и вторичных приборов по схемам, приведенным в ТД. При этом в качестве нагрузки на линии пуска могут быть использованы имитаторы генераторов огнетушащего аэрозоля, электрические характеристики которых должны соответствовать характеристикам устройств пуска генераторов.

Сдача смонтированной установки производится по результатам комплексной проверки и обкатки, при этом должно быть составлено заключение (акт) комиссии, определяющее техническое состояние, работоспособность и возможность ее эксплуатации. В состав комиссии по приемке в эксплуатацию установки должны входить представители администрации

объекта, организаций, составивших техническое задание, выполнявших проект, монтаж установки.

Требования к аппаратуре управления

Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее по тексту этого подраздела – установками) должна обеспечивать:

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);

б) автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого

помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004–91;

г) отключение автоматического пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение.

Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009–83.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании.

Размещение устройств отключения и восстановления автоматического пуска должно производиться в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у входа в защищаемое помещение.

Требования к сигнализации

В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009–83.

Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализации о неисправности установки: об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям).

Примечание. В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях, в которые возможно попадание аэрозольных продуктов от сработавших генераторов огнетушащего аэрозоля.

Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения

1. Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава МАОС, кг, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле

где K1 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения;

K2 – коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения;

K3 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации;

K4 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве;

qн – нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qн должна быть указана в технической документации на генератор), кг*м -3 ;

V – объем защищаемого помещения, м 3 .

1.1. Коэффициенты уравнения (6.1) определяются следующим образом:

1.1.1. Коэффициент K1 принимается равным:

K1 = 1,0 – при высоте помещения не более 3,0 м;

K1 = 1,15 – при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м;

K1 = 1,25 – при высоте помещения от 5,0 до 8,0 м;

K1 = 1,4 – при высоте помещения от 8,0 до 10 м.

1.1.2. Коэффициент K2 определяется по формуле

где U* – определенное по табл. 3 значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности ? и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ?, с -1 ;

? л – размерный коэффициент, с.

Значение ? л принимается равным 6 с;

? – параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ?F к объему защищаемого помещения V,

? – параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения, ? Fв 100

1.1.3. Коэффициент K3 принимается равным:

K3 = 1,5 – для кабельных сооружений;

K3 = 1,0 – для других сооружений.

1.1.4. Коэффициент K4 принимается равным:

K4 = 1,15 – при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);

K4 = 1,0 – в остальных случаях.

1.2. При определении расчетного объема защищаемого помещения V объем оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитается.

1.3. При наличии данных натурных испытаний в защищаемом помещении по тушению горючих материалов конкретными типами генераторов, проведенных по методике, согласованной с ФГУ ВНИИПО МВД России, суммарная масса зарядов аэрозолеобразующего состава (АОС) для защиты заданного объема помещения может определяться с учетом результатов указанных испытаний.

2. Определение необходимого общего количества генераторов в установке.

2.1. Общее количество генераторов N должно определяться следующим условием: сумма масс зарядов АОС всех генераторов, входящих в установку, должна быть не меньше суммарной массы зарядов АОС, вычисленной по формуле (6.1):

где m ГОАi – масса заряда АОС в одном генераторе, кг.

2.2. При наличии в аэрозольных АУП однотипных генераторов общее количество ГОА N, шт., должно определяться по формуле

Полученное дробное значение N округляется в большую сторону до целого числа.

2.3. Рекомендуется общее количество генераторов N откорректировать в сторону увеличения с учетом вероятности срабатывания применяемых генераторов для обеспечения заданной заказчиком надежности установки.

3. Определение алгоритма пуска генераторов.

3.1. Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой) или, в целях снижения избыточного давления в помещении, несколькими группами без перерывов в подаче огнетушащего аэрозоля.

Количество генераторов в группе n определяется из условия соблюдения требований пп. 3.2 и 3.3.

3.2. Во время работы каждой группы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию

где U – относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа генераторов, U = I / qн ), с -1 ;

I – интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки

ко времени ее работы и объему защищаемого помещения), кг*м -3 *с -1 .

3.3. Избыточное давление в течение всего времени работы установки не должно превышать предельно допустимого давления в помещении (с учетом остекления).

Если требования пп. 3.2 и 3.3 выполнить не представляется возможным, то применение установки аэрозольного пожаротушения в данном случае запрещается.

Количество групп генераторов J определяется из условия: общее количество их в установке должно быть не меньше определенного в пп. 2.1–2.3.

4. Определение уточненных параметров установки.

4.1. Параметры установки после определения количества групп генераторов J и количества генераторов в группе n подлежат уточнению по формулам:

(

где

?*АУАП – время работы установки (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора), с;

? грj – время работы группы генераторов (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора этой группы), с.

4.2. Во избежание превышения давления в помещении выше предельно допустимого необходимо провести поверочный расчет давления при использовании установки с уточненными параметрами на избыточное давление в помещении в соответствии с приложением 11 к настоящим нормам. Если полученное в результате поверочного расчета давление превысит предельно допустимое, то необходимо увеличить время работы установки, что может быть достигнуто увеличением количества групп генераторов J при соответствующем уменьшении количества генераторов в группе n и (или) применением генераторов с более длительным временем работы. Далее необходимо провести расчет уточненных параметров установки,

начиная с п. 1 данной методики.

5. Определение запаса генераторов.

Установка, кроме расчетного количества генераторов, должна иметь 100%-ный запас (по каждому типу ГОА).

При наличии на объекте нескольких установок аэрозольного пожаро тушения запас генераторов предусматривается в количестве, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.

Генераторы должны храниться на складе объекта или на складе организации, осуществляющей сервисное обслуживание установки.

Методика расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение

1. Расчет величины избыточного давления Рm, кПа, при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение ? = 0 определяется по формуле

где Q – удельное тепловыделение при работе генераторов (количество теплоты, выделяемое при работе генераторов в защищаемое помещение, отнесенное к единице массы АОС, указывается в технической документации на генератор), Дж*кг -1 ;

S – суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма площадей поверхности стен, пола и потолка защищаемого помещения), м 2 .

2. Избыточное давление в негерметичных помещениях определяется по формуле

где А – безразмерный параметр, описываемый выражением

где k, n – коэффициенты, составляющие:

при 0,01 ? А ? 1,2 k = 20 кПа, n = 1,7;

при А > 1,2 k = 32 кПа, n = 0,2.

Источник