Аэродинамический способ создания подъемной силы

4.4. Реализация аэродинамического принципа полета

Аэродинамический принцип создания подъемной силы (отбрасывание вниз части воздуха) можно технически реализовать либо за счет движения всего аппарата, снабженного неподвижной несущей поверхностью (крыло), либо за счет движения отдельных несущих частей аппарата (несущий винт, вентилятор и т. д.) относительно воздушной среды. И в том и в другом случае образование подъемной силы основано на законе механики о количестве движения (второй закон Ньютона, по имени английского математика, механика, астронома и физика И. Ньютона):

| m | – | масса тела (в данном случае это масса отбрасываемого воздуха), кг; |

| V2 – V1 | – | изменение скорости тела (в данном случае вертикальная скорость отбрасываемого несущей поверхностью воздуха), м/с; |

| P | – | сила, приложенная к воздуху и направленная вниз, Н; |

| t | – | время действия силы, с. |

Следовательно, Р = m(V2 – V1) / t.

В соответствии с третьим законом Ньютона подъемная сила Y будет приложена к несущей поверхности и направлена вверх (против силы P, приложенной к воздуху и направленной вниз):

В дальнейшем при обозначении сил, имеющих аэродинамическую природу, будем применять индекс а (Yа, Xа).

Подробно механизм возникновения аэродинамической подъемной силы будет рассмотрен в разделе 5.2. Здесь еще раз подчеркнем, что движущаяся в воздухе несущая поверхность, создающая подъемную силу Yа, совершает работу по преодолению действующей на нее силы лобового сопротивления Xа. Поэтому для создания подъемной силы необходимо затрачивать энергию.

Очевидно, что энергетические затраты ЛА, использующего аэродинамический принцип полета, будут тем меньше, чем меньше будет сила лобового сопротивления Xа, возникающая при создании необходимой для полета подъемной силы Yа, т. е. чем больше будет значение аэродинамического качества ЛА, определяемого отношением подъемной силы к силе лобового сопротивления:

Далее будет показано, что аэродинамическое качество является свойством ЛА, определяемым в основном его геометрическими параметрами.

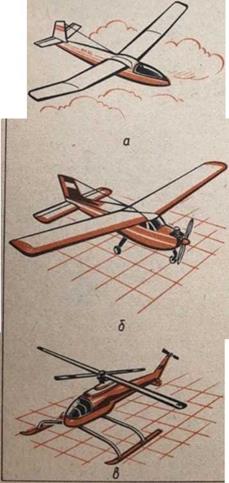

Среди ЛА, реализующих аэродинамический принцип полета, наибольшее распространение получили планеры (франц. planeur, от planer – парить), самолеты и вертолеты.

|

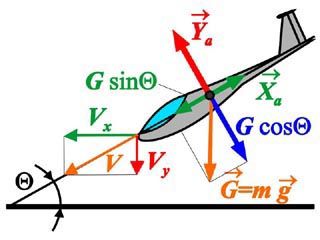

| Рис. 4.4. К объяснению планирующего полета |

Планер не имеет силовой установки, поэтому его полет (рис. 4.4) в спокойной атмосфере возможен только с постоянным снижением под некоторым углом Q к горизонту со скоростью планирования V, которая может быть представлена векторной суммой скорости снижения Vy и горизонтальной скорости полета Vx. Движение планера вперед происходит под действием составляющей Gsin Q силы тяжести

Рассматривая схему сил, действующих на планер при планировании (см. рис. 4.4), запишем:

Отсюда tg Q = Xa / Ya = 1 / Ka, т. е. планер, имеющий большее аэродинамическое качество, будет планировать по более пологой траектории и дальность полета его при прочих равных условиях будет больше, следовательно, он более эффективно использует начальный запас энергии. Для современных планеров аэродинамическое качество Ka = 40 ¸ 50.

|

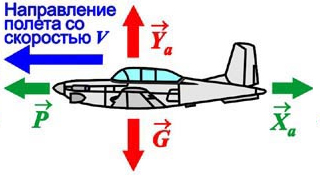

| Рис. 4.5. Силы, действующие на самолет в горизонтальном полете |

Самолет совершает полет в атмосфере за счет силы тяги, создаваемой силовой установкой, и подъемной силы, создаваемой неподвижным относительно других частей самолета крылом.

Двигатель самолета создает силу тяги воздушным винтом или реакцией струи выхлопных газов, расходуя при этом химическую энергию топлива, находящегося в топливных баках, на совершение работы против сил аэродинамического сопротивления или сопротивления трения при разбеге самолета по ВПП на взлете.

При полете самолета со скоростью V (рис. 4.5) возникает подъемная сила

Таким образом, для совершения горизонтального полета самолета необходимо выполнить условия:

Отсюда сила тяги двигателя, потребная для совершения горизонтального полета,

Источник

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ — ПОЧЕМУ И КАК ОНИ ЛЕТАЮТ

Летательные аппараты (ЛА) — это технические устройства, тяжелее или легче возду , предназначенные для выполнения определенных задач в воздушной среде. На все типы ЛА в полете действует сила земного притяжения (сила тяжести). Для ее преодоления ЛА должны создавать во время полета подъемную силу. Способ создания подъемной силы определяет принцип полета ЛА и их классификацию.

По принципу полета Л А можно разделить на следующие группы:

— ЛА с аэростатическим принципом полета, в которых подъемная сила создается благодаря выталкивающей (архимедовой) силе, действующей на находящееся в воздухе тело, более легкое, чем воздух в объеме этого тела;

— Л А с аэродинамическим принципом полета, где подъемная сила создается в результате силового воздействия воздуха на тело, которое в нем перемещается;

— Л А с ракетодинамическим принципом полета, где подъемная сила создается силами реакции при отбрасывании части массы летящего тела;

— Л А с баллистическим принципом полета, в которых подъемная сила определяется силой инерции, запасенной на начальном участке траектории полета.

Аэростатические ЛА (их часто называют воздухоплавательными) используют для полета подъемную силу газов, более легких, чем воздух.

Воздухоплавательный принцип создания подъемной силы можно объяснить, используя закон Архимеда, одинаково справедливый как для жидкой, так и для воздушной среды:

«Сила, выталкивающая целиком погруженное в жидкость или газ тело, равна весу жидкости или газа в объеме этого тела».

а — аэростат свободный сферический, б — стратостат; в — дирижабль.

Аэростаты, предназначенные для полетов в стратосферу, называются стратостатами. Они отличаются от обычных аэростатов наличием герметической кабины. Управляемые аэростаты, оборудованные двигателями, называются дирижаблями. Оболочка дирижабля обычно бывает удлиненной формы. Кроме гондолы, он имеет силовую установку, создающую силу тяги, необходимую для перемещения его в воздухе; органы устойчивости (вертикальное и горизонтальное оперение) для обеспечения устойчивости полета; рули, с помощью которых можно по желанию летчика изменять направление движения.

Основные достоинства аппаратов легче воздуха заключаются в том, что они могут подниматься и спускаться вертикально и даже неподвижно «висеть» в воздухе (без дополнительных затрат энергии), достаточно грузоподъемны и экономичны. Недостатки этих аппаратов — плохая маневренность, малая скорость полета, необходимость надежных средств для швартовки на стоянке.

Прежде всего к ним относятся самолеты различного типа и назначения. Подъемная сила создается несущими поверхностями, в основном крылом, при перемещении самолета относительно воздуха в результате работы силовой установки. При этом сила тяги, создаваемая силовой установкой, позволяет самолету преодолевать сопротивление воздуха. Планеры, в отличие от самолета, не имеют двигательной установки, но подъемная сила, так же как и у самолета, создается крылом при перемещении планера в воздухе.

К этой же группе относятся вертолеты и автожиры. У вертолетов подъемная сила создается несущим винтом, приводимым во вращение силовой установкой. У автожиров подъемную силу создает специальный винт, который вращается от набегающего потока воздуха, а поступательное движение осуществляется благодаря силовой установке.

К группе ЛА, использующих ракетодинамический принцип полета, относятся ракеты различного назначения, к баллистическим Л А — в основном спутники Земли и межпланетные корабли.

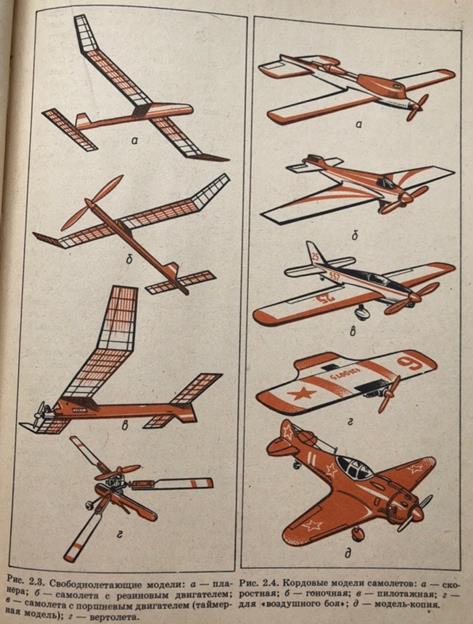

Авиационные модели — это тоже летательные аппараты. В уменьшенном виде они или копируют, прототип, или схематически воспроизводят его.

Летающие модели по характеру полета делятся на свободнолетающие, кордовые и радиоуправляемые.

Свободным называется полет, во время которого между летающей моделью и моделистом отсутствует всякая связь, кроме визуальной. Свободнолетающими являются модели планеров, самолетов с резиновыми и с поршневыми двигателями (таймерные), вертолетов (рис. 2.3).

Полетом кордовой модели моделист, находящийся на земле, управляет посредством нерастягивающихся нитей — тонкой стальной проволоки или тросиков.

Во время радиоуправляемого полета моделист, находящийся на земле, управляет моделью, подавая радиокоманды.

Источник

Откуда берется подъемная сила?

У меня дома есть классный рыжий кот. Он «в меру упитан», как и положено уютному домашнему коту и, хотя при этом носится, как электровеник, обладает не совсем кошачьим свойством: побаивается высоты. Летающим котом по этой причине ему увы не быть, но в воздух иногда подняться видимо хочется, хотя бы для того, чтобы запрыгнуть на сервант. Однако избыточный вес этому, к сожалению, не способствует, потому приходится иногда помогать бедному животному, 🙂 то есть поднимать его руками и сажать туда, куда так рвется его душа.

Ну и чего же общего, спросите вы, имеют кот и самолет? Да, вобщем, ничего, за исключением одной очень важной вещи. Они оба имеют вес, который тянет их к земле. И, чтобы подняться кому на сервант, а кому повыше, нужна сила, которая этот вес преодолеет. Для моего семикилограмового кота – это сила моих рук, а вот для многотонной «железной птицы» это всем известная подъемная сила. Откуда же она берется? Все, вобщем, достаточно несложно :-)…

Начнем с «простого начала» :-). Главную роль в этом деле играет крыло самолета (именно крыло, состоящее из двух консолей, а не крылья, в продолжение моей другой статьи). Для простоты рассмотрим классический аэродинамический профиль крыла.

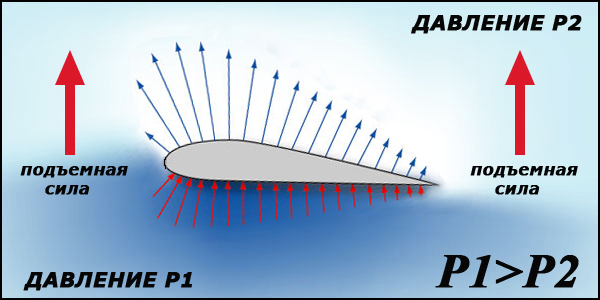

Аэродинамическая подъемная сила

Воздух, обтекая крыло самолета, разделяется на два потока: над крылом и под ним. Нижний поток протекает себе как ни в чем не бывало, а верхний сужается. Ведь профиль крыла выпуклый сверху! И теперь для того, чтобы в верхнем потоке проходило то же количество воздуха и за такое же время, как и в нижнем, ему нужно двигаться быстрее, ведь сам поток стал уже. Далее вступает в силу закон Бернулли: чем выше скорость потока, тем давление в нем ниже и, соответственно, наоборот. Этот закон очень просто иллюстрируется. Если взять не слишком узкий горизонтальный шланг (рукав) из тонкой прозрачной резины и влить в него воды под небольшим давлением. Что вы увидите? Да ничего особенного, вода просто быстро выльется через другой конец. А вот если на этом другом конце окажется наполовину закрытый кран, то вы сразу увидите, что вода выливается, но медленно и стенки рукава раздулись, то есть скорость потока уменьшилась и давление возросло.

Итак… При движении в воздушном потоке над крылом давление меньше, чем под ним. Из-за этой разницы возникает подъемная сила. Она выталкивает крыло самолета и, соответственно, сам самолет вверх. Чем скорость выше, тем подъемная сила больше. А если она равна весу, то самолет летит горизонтально. Ну а скорость зависит от работы двигателя самолета. Между прочим, падение давления над верхней частью крыла можно увидеть воочию.

Конденсация водяного пара над верхней поверхностью крыла в результате резкого падения давления

У резко маневрирующего самолета (обычно это бывает на аэрошоу) над верхней поверхностью крыла возникает что-то вроде струй белой пелены. Это из-за быстрого падения давления конденсируется водяной пар, находящийся в воздухе.

Кстати, не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще один простейший, но очень точно иллюстрирующий теорию этого вопроса, школьный опыт. Если взять небольшой узкий лист бумаги за его короткую сторону и, поднеся его ко рту, подуть над листком горизонтально, то провисший было листок сразу резво поднимется. В этом виновата все та же подъемная сила. Мы дуем над листком – поток ускоряется, значит давление в нем падает, а под листком оно осталось прежним. Оно и поднимает листок в горизонтальное положение. Процесс, принципиально похожий на работу профиля.

Ну, вот, вроде бы и все? Можно лететь? Несмотря на вполне логичное приведенное выше объяснение (на мой взгляд :-)), я бы сказал, что вряд ли :-). Надо понимать, что описанный случай носит все-таки частный характер. Ведь профиль может быть и симметричным, тогда не будет такого распределения давления и разрежения над и под ним.

Кроме того такой профиль может располагаться и под углом к потоку (что чаще всего и бывает). И вот этот самый угол, который называется углом атаки будет играть большую роль в образовании подъемной силы крыла, которая и сама будет носить иной характер. Об этом в следующей статье. И это будет «простое продолжение» :-).

На самом-то деле, конечно, полная теория этого вопроса значительно сложнее и одним законом Бернулли, объясненным на пальцах, здесь не обойдешься. Это уже область физики и аэродинамики, ведь и сама подъемная сила в нашем рассмотренном случае случае – это аэродинамическая сила. В скором будущем мы немного коснемся этой области с ее терминами и понятиями, но более глубокое изучение требует, так сказать, общения с фундаментальными науками.

Постскриптум через год.

20.11.12 Исполнился уже почти год моим сайтописательским увлечениям. И, вот, потребовалось внести некоторое пояснение в эту, одну из самых первых моих статей. Похоже, что люди, прочитавшие ее, этим и ограничиваются. Такой подход неверен, потому что вслед за ней надо обязательно прочитать следующую статью этой же рубрики «Угол атаки и аэродинамические силы…..», написанную практически сразу за первой. Статья «с котом» 🙂 — это упрощенный вариант, и об этом я упоминал (здесь угол атаки равен нулю), это что-то типа введения в аэродинамику (тоже, кстати, максимально упрощенную :-)), поэтому и стиль изложения такой вольный :-). Однако, для правильного понимания вопроса она без второй статьи существовать не может.

Я, по тогдашней неопытности несколько невнятно об этом сказал, и, главное, не поставил ссылку на «простое продолжение»… Ставлю сейчас. Прошу прощения у читателей не слишком сведущих (опытные итак все знают без меня :-))… Буду рад видеть вас у себя на сайте :-)…

Источник