- Аденовирусная инфекция неуточненная (B34.0)

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Этиология и патогенез

- Эпидемиология

- Клиническая картина

- Cимптомы, течение

- Диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Осложнения

- Лечение

- Профилактика

- Аденовирусная инфекция способы передачи

- Публикации в СМИ

- Инфекция аденовирусная

Аденовирусная инфекция неуточненная (B34.0)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Аденовирусная инфекция — группа антропонозных острых вирусных заболеваний с поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани преимущественно у детей и лиц молодого возраста. Термин «аденовирусы» был предложен Эндерсом и Френсисом в 1956 г., а болезни, вызываемые этим возбудителем, стали называть аденовирусными.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

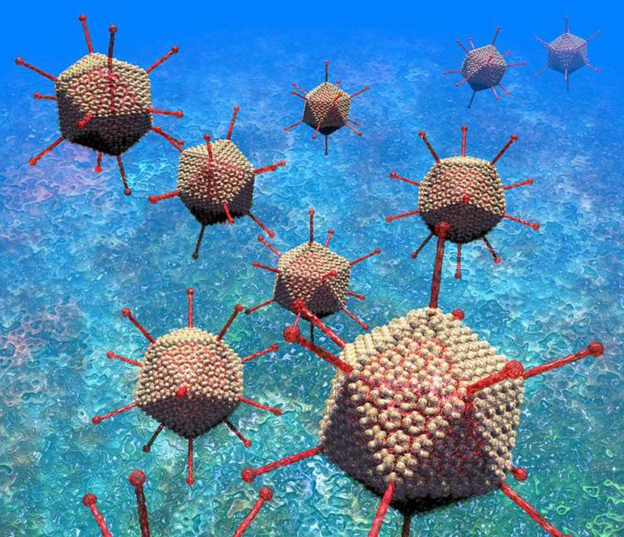

Возбудители — аденовирусы рода Mastadenovirus (аденовирусы млекопитающих) cемейства Adenoviridae. В состав рода входит 80 видов (серотипов). В семейство объединены вирусы с голым капсидом, средний диаметр вириона равен 60–90 нм. Зрелый вирус состоит из 252 капсомеров, включая 240 гексонов, которые образуют грани, и 12 пентонов, образующих вертикали. Геном представлен линейной двунитчатой ДНК. Каждый вирион имеет не менее 7 антигенных детерминант. Антигенные свойства положены в основу классификации аденовирусов. Нуклеокапсид — единый комплемент-связывающий антиген данного семейства. Именно поэтому аденовирусы выявляют в РСК с помощью группоспецифической сыворотки. Гексоны содержат реактивные детерминанты семейства и типоспецифические антигены, которые действуют при высвобождении гексонов из вириона и отвечают за проявление токсического эффекта. Антигены гексонов содержат также родо- и группоспецифичные детерминанты. Пентоны содержат малые антигены вируса и реактивный растворимый антиген семейства, обнаруживаемый в инфицированных клетках. Очищенные нити ДНК содержат главный типоспецифический антиген. Пентоны и нити обусловливают гемагглютинирующие свойства вирусов. Поверхностные антигены структурных белков видо- и типоспецифичны. Геном представлен линейной двунитевой молекулой ДНК. Аденовирусы чрезвычайно устойчивы в окружающей среде. Сохраняются в замороженном состоянии, адаптируются к температуре от 4 до 50 °С. В воде при 4 °С они сохраняют жизнеспособность 2 года; на стекле, одежде выживают в течение 10–45 дней. Резистентны к эфиру и другим растворителям липидов. Погибают от воздействия ультрафиолетового излучения, хлора; при температуре 56 °С погибают через 30 мин. Для человека патогенны 49 видов аденовирусов, наибольшее значение имеют серовары типов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 21, причём типы 1, 2, 5, 6 чаще вызывают заболевания у дошкольников; типы 3, 4, 7, 14, 21 — у взрослых.

Патогенез

В патологический процесс вовлекаются различные органы и ткани: дыхательные пути, лимфоидная ткань, кишечник, мочевой пузырь, глаза, головной мозг. Аденовирусы серотипов 3, 4, 8, 19 вызывают конъюнктивит, а серотипы 40, 41 обусловливают развитие гастроэнтерита. Инфекции, вызываемые серотипами 3, 7, 11, 14, 21, протекают остро с быстрой элиминацией возбудителя. Серотипы 1, 2, 5, 6 вызывают легко протекающие заболевания, но могут длительно персистировать в лимфоидной ткани миндалин, аденоидов, мезентериальных лимфатических узлах и т.д. Аденовирусы могут проникать через плаценту, вызывая аномалии развития плода, пневмонии новорождённых. Входные ворота инфекции — верхние отделы дыхательных путей или слизистая оболочка конъюнктив. Первичная репликация вируса происходит в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника, в конъюнктиве глаз и лимфоидной ткани (миндалины, мезентериальные лимфатические узлы). Аденовирусы, циркулируя в крови, поражают эндотелий сосудов. В поражённых клетках образуются внутриядерные включения овальной или округлой формы, содержащие ДНК. Клетки увеличиваются, подвергаются деструкции, под эпителием накапливается серозная жидкость. Это приводит к экссудативному воспалению слизистых оболочек, образованию фибринозных плёнок и некрозу. Наблюдают лимфоидную инфильтрацию глубоких слоёв стенок трахеи и бронхов. В просвете бронхов содержится серозный экссудат с примесью макрофагов и единичных лейкоцитов. У детей раннего возраста вирусы могут бронхогенным путём достигать альвеол, вызывая пневмонию. Помимо местных изменений аденовирусы оказывают общее токсическое воздействие на организм, выражающееся симптомами интоксикации.

Эпидемиология

Источник инфекции — больной человек, выделяющий вирус в окружающую среду на протяжении всей болезни, а также вирусоноситель. Выделение вирусов происходит из верхних дыхательных путей, с фекалиями, слезами. Роль «здоро- вых» вирусоносителей в передаче инфекции достаточна значима. Максимальные сроки вирусовыделения составляют 40–50 дней. Аденовирусные конъюнктивиты могут быть нозокомиальной инфекцией. Механизм передачи — воздушно-капельный, фекально-оральный. Пути передачи — воздушно-капельный, пищевой, контактнобытовой. Возможно внутриутробное инфицирование плода. Восприимчивость высокая. Болеют преимущественно дети и молодые люди. Сезонность не имеет решающего значения, но в холодное время года частота заболеваний аденовирусными инфекциями возрастает, за исключением фарингоконъюнктивальной лихорадки, которая диагностируется летом. Характер эпидемического процесса во многом определяется серологическими типами аденовирусов. Эпидемии, вызванные аденовирусами типов 1, 2, 5, бывают редко, чаще встречаются типы 3, 7. После перенесённой болезни формируется видоспецифический иммунитет.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Аденовирусная инфекция отличается полиморфизмом клинических симптомов и синдромов. В клинической картине могут преобладать симптомы, свидетельствующие о поражении дыхательных путей, глаз, кишечника, мочевого пузыря, лимфоидной ткани. Возможно развитие менингоэнцефалита. У взрослых аденовирусная инфекция протекает чаще в латентной форме, у лиц молодого возраста — в клинически выраженной. Заболевание развивается постепенно. Температура повышается с первого дня болезни, её продолжительность варьирует от 5–7 дней до 2 нед. Иногда субфебрилитет сохраняется до 4–6 нед, может быть двуволновая лихорадка, редко наблюдают три волны. В большинстве случаев симптомы интоксикации выражены умеренно даже при высокой лихорадке.

В связи с тропностью аденовирусов к лимфоидной ткани с первых дней болезни в процесс вовлекаются носоглоточные миндалины и появляются затруднённое носовое дыхание, одутловатость лица, серозный ринит с обильным отделяемым (особенно в младших возрастных группах). Характерный признак болезни — фарингит с выраженным экссудативным компонентом. Фарингит характеризуется умеренной болью или першением в горле. При осмотре выявляют гиперплазию лимфоидных фолликулов на фоне отёчной и гиперемированной слизистой оболочки задней стенки глотки. Миндалины увеличены, у некоторых больных видны белые нежные налёты, которые легко снять шпателем.

У взрослых в отличие от детей клинические признаки бронхита выявляют редко. Для детей характерен умеренный непродолжительный кашель со скудным слизистым отделяемым. Кроме того, почти у каждого пятого заболевшего ребёнка развивается острый стенозирующий ларинготрахеит, который протекает тяжело, с выраженным экссудативным компонентом.

У некоторых детей возникает обструктивный синдром, имеющий отёчную или смешанную формы. Он может сохраняться до 3 нед. При этом кашель влажный, навязчивый; выдох затруднён, одышка смешанного типа. Аускультативно определяется большое количество влажных разнокалиберных и единичных сухих хрипов. У детей раннего возраста возможно развитие облитерирующего бронхита. Нередко аденовирусная инфекция сопровождается умеренной лимфоаденопатией. Увеличиваются шейные, поднижнечелюстные, медиастинальные и мезентериальные лимфатические узлы. Мезаденит проявляется либо на фоне других проявлений аденовирусной инфекции, либо как основной синдром. Основной клинический признак — острая приступообразная боль преимущественно в нижней части живота (в правой подвздошной, околопупочной областях). Часто появляется тошнота, реже рвота, диарея. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы практически отсутствуют. У части больных имеет место гепатолиенальный синдром, иногда с повышением активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ).

Часто развивается конъюнктивит. Вначале он односторонний, позже поражается второй глаз. Различают катаральный, фолликулярный и плёнчатый конъюнктивит. Последняя форма наиболее типична. Конъюнктива век гиперемирована, зернистая, несколько набухшая; возможно небольшое выделение секрета. Через 1–3 дня на конъюнктиве появляются белые или серовато-белые плёнчатые налёты. Частый симптом — отёк век. Реже наблюдают кератоконъюнктивит, при котором образуется инфильтрат в субэпителиальном слое роговицы, возникает её помутнение, снижается острота зрения. Процесс длится до одного месяца и, как правило, обратим.

У взрослых при аденовирусной инфекции могут быть клинические признаки цистита. Описаны случаи острого энцефалита, вызываемого чаще серотипом 7 аденовирусов. В самостоятельную форму болезни выделена фарингоконъюнктивальная лихорадка, имеющая довольно чёткую клиническую картину, с высокой 4–7-дневной лихорадкой, интоксикацией, ринофарингитом, плёнчатым конъюнктивитом.

Осложнения

Частые осложнения — отит, синусит и пневмония, развивающиеся в результате присоединения вторичной инфекции. Нередко на фоне аденовирусной инфекции происходит обострение хронического тонзиллита. Описаны случаи осложнения аденовирусного мезаденита кишечной инвагинацией.

Диагностика

Клинически аденовирусную инфекцию диагностируют по наличию конъюнктивита, фарингита, лимфаденопатии на фоне лихорадки. Картина крови при аденовирусной инфекции неспецифична и не имеет диагностического значения. Серологическая диагностика используется для ретроспективной расшифровки этиологии ОРВИ. Широко применяют РТГА и РСК. Методы экспресс-диагностики представлены реакцией непрямой гемадсорбции, ИФА и РИФ. Они позволяют в течение 3–4 ч обнаружить антигены аденовирусов в эпителиальных клетках носовой полости. Соскоб клеток производится в первые дни инфекционного процесса. Обнаружение вирусных антигенов в ядрах эпителиальных клеток свидетельствует о латентном течении инфекционного процесса, наличие антигенов в цитоплазме позволяет диагностировать острое заболевание. Выделение вируса в культуре ткани используется для научных целей.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику проводят с ОРВИ другой этиологии, дифтерией ротоглотки, дифтерией глаза, ангиной. Аденовирусная инфекция имеет ряд сходных симптомов с инфекционным мононуклеозом, брюшным тифом. Иерсиниоз также протекает с явлениями фарингита, конъюнктивита, гепатолиенальным синдромом, диареей и продолжительной лихорадкой.

Осложнения

Лечение

В лихорадочном периоде показан постельный режим. Специальной диеты не требуется.

Медикаментозная терапия

В большинстве случаев при неосложнённой форме аденовирусной инфекции этиотропную терапию не назначают. При тяжёлом течении инфекционного процесса возможно назначение арбидола♠, препаратов интерферона и его индукторов. Среди препаратов интерферона лейкоцитарного человеческого используют: интерферон лейкоцитарный человеческий сухой 2 раза в сутки в оба носовых хода по 5 капель (по 0,25 л), интерлок по 1 капле 10 раз в сутки в каждый глаз (для лечения конъюнктивита), лейкинферон для инъекций сухой (вводят в/м, ингаляционно) 100 тыс. МЕ. Антибиотики показаны при присоединении вторичной бактериальной инфекции.

Профилактика

В профилактике аденовирусных заболеваний основная роль принадлежит методам повышения неспецифической резистентности организма (закаливание, рациональное питание). Во время эпидемических вспышек контактным лицам назначают интерферон или препараты из группы индукторов интерферона. В очаге проводят текущую дезинфекцию. Во время вспышек аденовирусных инфекций детей разобщают на срок не менее 10 дней после выявления последнего больного.

Источник

Аденовирусная инфекция способы передачи

Аденовирусная инфекция — группа острых вирусных заболеваний, проявляющихся поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани преимущественно у детей и лиц молодого возраста.

Дети чаще болеют аденовирусной инфекцией, чем взрослые. Большинство детей переболеют, по крайней мере, одним типом аденовирусной инфекции к тому времени, когда им исполнится 10 лет.

Возбудители инфекции — аденовирусы.

Источник инфекции — больной человек или вирусоноситель.

Инфекция передается воздушно-капельным, пищевым, контактно-бытовым путями. Возможно внутриутробное инфицирование плода.

Вирусы распространены в местах с организованными группами детей (детские сады, школы и летние лагеря).

Инфекция распространяется при кашле или чихании. Капли, содержащие вирус, разлетаются по воздуху и приземляются на поверхности.

Аденовирусы чрезвычайно устойчивы в окружающей среде. При комнатной температуре сохраняют жизнеспособность до 2 недель, на предметах обихода в высушенном виде – более 8 дней. К низким температурам высокоустойчивы, однако, при 60 0 С инактивируются в течение 2 минут.

Аденовирусная инфекция быстро распространяется среди детей, дети часто касаются руками лица, берут пальцы в рот, игрушки.

Взрослый может заразиться во время смены подгузника ребенку. Также инфицирование аденовирусной инфекцией возможно при употреблении пищи, приготовленной кем-то, кто не вымыл руки после посещения туалета, или плавая в воде бассейна , который плохо обрабатывается.

Аденовирусная инфекция обычно протекает без осложнений, симптомы проходят через несколько дней. Но клиническая картина может быть более серьезной у людей со слабой иммунной системой, особенно у детей.

Аденовирусная инфекция характеризуется многообразием клинических проявлений.

лихорадка длительностью от 2-3 дней до 2 недель

Источник

Публикации в СМИ

Инфекция аденовирусная

Заболевания, вызываемые вирусами семейства Adenoviridae, характеризуются высокой температурой тела, воспалением слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, а также гиперплазией подслизистой оболочки и регионарных лимфатических узлов. Аденовирусная инфекция высоко контагиозна. Наиболее часто наблюдаемые разновидности • ОРВИ с выраженной лихорадкой (преимущественно страдают дети) • ОРВИ взрослых • Вирусные пневмонии • Острые аденовирусные ангины (развиваются у детей, особенно летом после купания) • Острые фолликулярные конъюнктивиты • Эпидемические кератоконъюнктивиты (преимущественно у взрослых) • Кишечные инфекции (энтериты), нередко осложняемые мезентериальными аденитами и инвагинациями. Частота. Очень часто регистрируемая инфекция, составляет 2–5% всех инфекций дыхательных путей. Чаще наблюдают у новорождённых и детей.

Этиология • Возбудители — ДНК-содержащие вирусы рода Mastadenovirus размером 60–90 нм; известно около 80 серотипов (сероваров) • Основные возбудители поражений человека •• Инфекции нижних отделов дыхательных путей (бронхиолиты, пневмонии) — серотипы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21 •• Фарингоконъюнктивиты — серотипы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 •• ОРВИ — серотипы 3, 4, 7 •• Гастроэнтериты — серотипы 2, 3, 5, 40, 41 •• Конъюнктивиты — серотипы 2, 3, 5, 7, 8, 19, 21 •• Эпидемические кератоконъюнктивиты — серотипы 8, 19, 37 •• Геморрагические циститы — серотипы 11, 21 •• Менингоэнцефалиты — серотипы 2, 6, 7, 12, 32 •• Диссеминированные поражения — серотипы 5, 34, 35, 39 •• Цервициты и уретриты — серотип 37 •• Поражения, ассоциированные с целиакией, — серотип 12.

Эпидемиология. Аденовирусные инфекции человека широко распространены и составляют 5–10% всех вирусных заболеваний; большая часть поражений приходится на детский возраст (около 75%); при этом 35–40% регистрируют у детей до 5 лет, остальные — в возрасте до 14 лет. Основные пути передачи — воздушно-капельный и контактный.

Патоморфология • Варьирует для различных серотипов, при тяжёлой пневмонии можно выявить большое число внутриядерных включений • Возможен облитерирующий бронхиолит.

Клинические формы • Катар дыхательных путей • Фарингоконъюнктивальная лихорадка • Пленчатый конъюнктивит • Тонзиллофарингит (аденовирусная ангина) • Кишечная форма (вирусная диарея, гастроэнтерит) • Мезаденит • Вирусная пневмония.

Клиническая картина

• Катар дыхательных путей — самая распространённая форма, характеризующаяся выраженными катаральными изменениями со стороны дыхательных путей (ринофарингит, ларингит, трахеит, бронхит) при умеренных проявлениях общей интоксикации.

• Фарингоконъюнктивальная лихорадка. Характеризуется длительной температурной реакцией (до 2 нед при отсутствии интеркуррентных заболеваний и осложнений) и симптомами фарингита: боли в горле, редкий кашель, яркая гиперемия тканей зева с крупной «зернистостью» фолликулов слизистой оболочки; дыхательные пути в процесс вовлекаются в малой степени.

• Плёнчатый конъюнктивит. Обычно наблюдают у взрослых и детей старшего возраста. Односторонний (реже двусторонний) конъюнктивит с фибринозной плёнкой на поверхности слизистой оболочки (чаще нижнего века), сопровождающийся выраженным отёком окружающих тканей, болями, гиперемией и инъекцией сосудов конъюнктивы глаза, лихорадкой. Дыхательные пути в процесс не вовлекаются. Данная клиническая форма характерна только для аденовирусной инфекции (этиологически развёрнутый диагноз можно выставить без лабораторного подтверждения).

• Тонзиллофарингит. Типичен для детей дошкольного возраста. Характеризуется развитием воспалительных изменений тканей зева и нёбных миндалин с формированием ангины (катаральной, фибринозной, реже [при присоединении бактериальной инфекции] гнойной).

• Кишечная форма (гастроэнтерит, вирусная диарея). Характеризуется развитием умеренно выраженного гастроэнтерита, проявляющегося тошнотой, рвотой, жидким стулом без патологических примесей. Температурная тела субфебрильная. Возможно одновременное вовлечение в процесс органов дыхания (катаральный ринофарингит или ларинготрахеит).

• Мезаденит. Характеризуется развитием абдоминального синдрома с болями в животе и температурной реакцией. Иногда удаётся пальпировать увеличенные мезентериальные лимфатические узлы. В редких случаях возникает симптоматика «острого живота», имитирующая приступ острого аппендицита.

• Вирусная пневмония. Самостоятельная клиническая форма с типичной симптоматикой острой пневмонии (интоксикация, признаки лёгочно-сердечной недостаточности). Выражен экссудативный компонент (множественные разнокалиберные хрипы по всем лёгочным полям, кашель с обильной мокротой и т.п.). При рентгенографии выявляют распространённые воспалительные изменения со стороны лёгких. Данная клиническая форма не исключает возможного бактериального суперинфицирования, потому необходима противомикробная терапия.

Методы исследования • Выделение возбудителя инокуляцией в культуры эпителиальных клеток человека; исследуемый материал — отделяемое носа, зева, конъюнктивы, фекалии и др. • Выявление Аг вирусов в клетках иммунофлюоресцентной микроскопией, а также постановка РСК, реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и реакции нейтрализации цитопатического эффекта в культуре клеток • Рентгенодиагностика: бронхопневмония при тяжёлой респираторной инфекции • В тяжёлых или атипичных случаях — биопсия (лёгкого либо другой ткани).

ЛЕЧЕНИЕ

Режим • Амбулаторный, за исключением тяжело болеющих детей младшего возраста, больных с эпидемическим кератоконъюнктивитом и детей младшего возраста с тяжёлой пневмонией • Постельный режим на период повышенной температуры тела.

Лекарственная терапия — лечение симптоматическое • При необходимости — парацетамол по 0,2–0,4 г на приём 2–3 р/сут (10–15 мг/кг/сут). Не рекомендован приём ацетилсалициловой кислоты • Противокашлевые и отхаркивающие средства • ГК (местно) — при конъюнктивите (после консультации офтальмолога).

Течение и прогноз • Заболевание проходит самостоятельно практически без осложнений • Тяжёлое течение и летальный исход возможны среди детей и больных с нарушениями иммунитета.

Профилактика • Живые пероральные вакцины против аденовирусов типов 4 и 7, покрытые защищающей от переваривания в кишечнике капсулой, снижают частоту развития ОРВИ • Для персонала различных учреждений и членов семьи больного обязательно частое мытьё рук.

МКБ-10 • A08.2 Аденовирусный энтерит • A85.1+ Аденовирусный энцефалит (G05.1*) • A87.1+ Аденовирусный менингит (G02.0*) • B30.0+ Кератоконъюнктивит, вызванный аденовирусом (H19.2*) • B30.1+ Конъюнктивит, вызванный аденовирусом (H13.1*) • B34.0 Аденовирусная инфекция неуточнённая • J12.0 Аденовирусная пневмония • J02.8 Острый фарингит, вызванный другими уточнёнными возбудителями • J02.9 Острый фарингит неуточнённый • J03.9 Острый тонзиллит неуточнённый.

Приложение. Мезаденит (острый мезентериальный лимфаденит) — воспаление лимфатических узлов, расположенных в брыжейке тонкой кишки; наблюдают преимущественно у детей и подростков; симптоматика напоминает острый аппендицит. Этиология: вирусная инфекция, а также бактерии рода Yersinia. Клиническая картина — боль в животе (может быть сильной), тошнота, рвота и лихорадка; у некоторых больных отмечают дополнительные признаки вирусной инфекции (например, фарингит и миалгию). Диагноз обычно устанавливают при лапаротомии по поводу предполагаемого аппендицита. Лечение: при выделении Yersinia назначают антибиотики. МКБ-10. I88.0 Неспецифический брыжеечный мезаденит.

Источник