- Гидродинамические исследования зон поглощения при установившемся режиме.

- Исследования поглощающих пластов: цель, способы, задачи.

- Методы исследования зон поглощения на поверхности без перерывов процесса бурения.

- Методы исследования зон поглощения на поверхности без перерывов процесса бурения.

- 1.2. Методы исследований поглощающих зон в

- 1.3. Наблюдения, проводимые в процессе

Гидродинамические исследования зон поглощения при установившемся режиме.

C помощью экспериментального определения зависимости расхода (дебита) жидкости Q от перепада давления на пласт ΔР= Рс – Рпл – называется индикаторной кривой.

- Исследование производят перед изоляционными работами, чтобы из них выбрать наиболее рациональные.

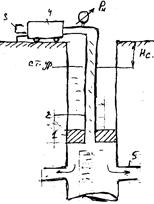

- Пакер, например гидравликомеханического типа, спускают на трубах и устанавливают на 20 – 30 м выше зоны поглощения в устойчивых породах в интервале ствола с диаметром, близким к номинальному.

- Нагнетание технической воды производят не менее, чем на 5-и режимах насосами или цементными агрегатами. При каждой закачке подачу ведут до тех пор, пока давление устье не стабилизируется.

- Результаты сводят в таблицу.

- Рассчитывают соответствующую каждому режиму нагнетания репрессию на пласт.

ΔР=Рс-Рпл= ρgНс+Рн (1)

Исследование зон поглощения с помощью пакера может быть распространен на месторождениях Урала Поволжья.

Все способы борьбы с поглощениями зависят от Q и Рс, которые в свою очередь могут быть определить с помощью следующих функций.

Q= f1[K (или δ и m),dскв., ή, θ, τ0 Рс] (10)

Рс = f2(ρ, do, dт, dубт, dз, lт, lубт, Qн, τо, η, θ, и т.д) (11)

(ρ, do, dт, dубт, dз, lт, lубт)→ геометрические размеры КП.

Функция (10) характеризует течение поглощаемой жидкости в зоне поглощения, а функция (11) – в кольцевом пространстве скважины.

БОРЬБА=ПЕРДУПРЕЖДЕНИЯ (профилактика поглощения) + ЛИКВИДАЦИЯ.

Способы 1 группы (профилактика) используется во времени раньше, т.е. в ходе вскрытия зоны поглощения. Способы 2-ой группы (ликвидации) – позднее, после пересечения скважины зоны поглощения.

Источник

Исследования поглощающих пластов: цель, способы, задачи.

Исследования поглощающих пластов проводят с целью, чтобы знать:

1) интервал поглощения (кровлю, подошву);

2) пластовое давление;

3) интенсивность поглощения;

4) взаимодействие пластов (направление внутрискважинных перетоков);

5) тип коллектора, размеры и формы каналов поглощения;

6) расположение и размеры сужений и каверн в скважине;

7) установление возможности других видов осложнений;

8) прочность и давление гидроразрыва пород;

9) подготовленность ствола на другой раствор и к цементированию

Все способы исследования погл пластов делятся на 3 группы:

1) методы наблюдений (отбор керна и шлама);

2) геофизические методы исследования скважины

— фотографирование стенок скважины

— телесъёмка забоя и стенок скважины

3) гидродинамические методы исследования скважины

а) при установившемся режиме давления

— метод установившихся нагнетаний

— метод установившихся отборов

б) при неустановившемся режиме давления

— прослеживание за подъёмом уровня

— прослеживание за снижением уровня

в) в процессе бурения, путём регистрации кол-ва закачиваемой и выходящей жидкости.

Основными задачами исследования поглощающих пластов являются методы и средства ликвидации поглощения.

Исследование зон поглощений. Цели исследования. Гидродинамические способы.

Гидродинамические исследования скважин: метод установившихся закачек, метод установившихся отборов, прослеживание за снижением уровня жидкости, прослеживание за подъемом жидкости после мгновенного снижения.

Геофизические методы исследования скважины

Способы ликвидации поглощений промывочной жидкости и их классификация. Выбор способа.

Изоляция зон поглощения с помощью быстросхватывающихся смесей. При этом способе в зону поглощения по бурильным трубам доставляются смеси прямо к зоне поглощения.

Использование профильных перекрывателей для борьбы с поглощениями.

Перекрыватель представляет собой профильную двухканальную трубу с цилиндрическими концами, в кот-х с одной стороны крепится башмак с седлом под шаровой клапан, а с другой – устройство для спуска перекрывателя в скв-ну.

Перекрыватель спускают в скв-ну на колонне труб и устанавливают в зону дефекта, затем сбрасывают в трубы шар и закачивают ж-ть. В момент посадки шара в седло создаётся давл-е (16-18 МПа), под действием кот-го профильная часть перекрывателя выпрямляется и плотно прижимается к стенкам колонны.

1) Изоляции проницаемых пластов быстросхватывающимися смесями с

Добавление в БР различных наполнителей предотвращает проникновение его в пористые и в мелкотрещиноватые породы. Бурят с наполнителем без работающих механизмов для очистки БР. После ликвидации поглощения наполнитель удаляется пропуском раствора через вибросита.

Борьба с полым поглощением БР. В тех случаях, когда с переходом на новый вид БР и при работах с растворами, содержащими наполнитель, поглощение не удалось ликвидировать, то в скважину закачивают тампонажные материалы.

К тампонажным смесям предъявляются требования:

· обладать хорошей текучестью;

· плотность смеси должна быть близкой к плотности БР.

Изоляция с помощью перекрывающих устройств. При этом способе зону перекрывают ОК длиной 300-400 м. Используется когда породы устойчивы и бурение не продолжительно.

Источник

Методы исследования зон поглощения на поверхности без перерывов процесса бурения.

Данные о строении поглощающего пласта, его толщине и местоположении, интенсивности поглощения (водопроявления), величине и направлении перетоков могут быть получены гидродинамическими, геофизическими методами исследований и с помощью отбора керна или шлама

В зависимости от степени изученности разбуриваемой площади применяется один из двух комплексов исследований: оперативный или детальный,

Оперативный комплекс глубинных исследований включает: определение границ поглощающих пластов, их относительной приемистости и наличия перетоков жидкости по стволу скважины из одного пласта в другой; определение фактического диаметра скважины в интервале поглощающего пласта с помощью каверномера и замер пластового давления глубинным манометром.

Детальные исследования включают оперативный комплекс и промыслово-геофизические методы; гамма-каротаж, нейтронный гамма-каротаж и акустический каротаж. При наличии скважинного фотоаппарата или забойного телевизора их следует использовать при детальных исследованиях.

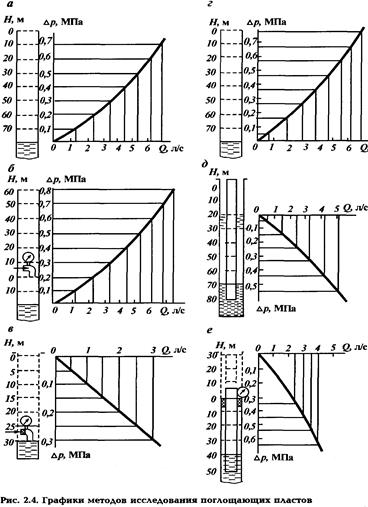

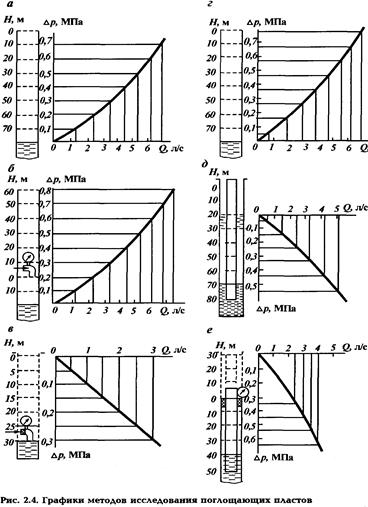

Основные цели гидродинамических исследований — получение индикаторной диаграммы поглощающего пласта, которая позволяет определить коэффициент приемистости поглощающего пласта, оценить размеры поглощающих каналов. Гидродинамические исследования поглощающих пластов проводятся при установившихся и неустановившихся режимах фильтраций (течении) жидкости.

Метод установившихся нагнетаний (Нст 30 м, рис. 2.4, г). Скважина заполняется жидкостью до устья, затем долив жидкости прекращается и замеряется время падения уровня через каждые 5 или 10 м. Измерения продолжаются до наступления равновесия в скважине, т.е. до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет статического положения.

Снижение уровня в скважине во времени замеряется с помощью уровнемера или может быть зафиксировано с помощью глубинного манометра в виде кривой изменения давления во времени.

Прослеживание за подъемом уровня в бурильных трубах после «мгновенного» его снижения (Нст

Источник

Методы исследования зон поглощения на поверхности без перерывов процесса бурения.

Данные о строении поглощающего пласта, его толщине и местоположении, интенсивности поглощения (водопроявления), величине и направлении перетоков могут быть получены гидродинамическими, геофизическими методами исследований и с помощью отбора керна или шлама

В зависимости от степени изученности разбуриваемой площади применяется один из двух комплексов исследований: оперативный или детальный,

Оперативный комплекс глубинных исследований включает: определение границ поглощающих пластов, их относительной приемистости и наличия перетоков жидкости по стволу скважины из одного пласта в другой; определение фактического диаметра скважины в интервале поглощающего пласта с помощью каверномера и замер пластового давления глубинным манометром.

Детальные исследования включают оперативный комплекс и промыслово-геофизические методы; гамма-каротаж, нейтронный гамма-каротаж и акустический каротаж. При наличии скважинного фотоаппарата или забойного телевизора их следует использовать при детальных исследованиях.

Основные цели гидродинамических исследований — получение индикаторной диаграммы поглощающего пласта, которая позволяет определить коэффициент приемистости поглощающего пласта, оценить размеры поглощающих каналов. Гидродинамические исследования поглощающих пластов проводятся при установившихся и неустановившихся режимах фильтраций (течении) жидкости.

Метод установившихся нагнетаний (Нст

Для каждого режима жидкость закачивается с постоянной производительностью. Закачка или отбор производится до получения постоянных значений перепада давления в скважине. При этом плотности закачиваемой и находящейся в скважине жидкости должны быть одинаковыми.

По полученной индикаторной линии (∆Р-Q) определяют интенсивность поглощения и коэффициент приемистости поглощающего пласта.

Исследование поглощающих пластов с помощью покера и установленного под ним манометра проводят в скважинах, в которых будет осуществляться переход с бурения с промывкой забоя водой на промывку буровым раствором, перед цементированием обсадных колонн с большой высотой подъема цементного раствора, а также во всех случаях перед протанием в скважину жидкости до установившегося режима при работе цементировочного агрегата на 2, 3 и 4-й скоростях. Закачку жидкости начинают с максимальной — 4-й скорости, причем давление на устье скважины не должно превышать давления гидравлического разрыва пласта.

По результатам исследования строится индикаторная линия поглощающего пласта и определяются интенсивность поглощения и коэффициент приемистости.

В скважинах, где возможен недоподъем цементного раствора за обсадной колонной из-за поглощения его в процессе цементирования, необходимо перед спуском обсадной колонны произвести исследование всех поглощающих пластов с помощью пакера на давление, которое ожидается на эти пласты при цементировании. По результатам исследования определяется необходимость проведения изоляционных работ перед спуском обсадной колонны.

Прослеживание за снижением уровня (давления) жидкости в скважине (Нст > 30 м, рис. 2.4, г). Скважина заполняется жидкостью до устья, затем долив жидкости прекращается и замеряется время падения уровня через каждые 5 или 10 м. Измерения продолжаются до наступления равновесия в скважине, т.е. до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет статического положения.

Снижение уровня в скважине во времени замеряется с помощью уровнемера или может быть зафиксировано с помощью глубинного манометра в виде кривой изменения давления во времени.

Прослеживание за подъемом уровня в бурильных трубах после «мгновенного» его снижения (Нст

Дата добавления: 2015-02-23 ; просмотров: 2554 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

1.2. Методы исследований поглощающих зон в

Существующие методы исследования в скважинах можно разделить на прямые и косвенные, которые в свою очередь могут быть подразделены следующим образом:

I. Наблюдения, проводимые в процессе бурения:

1) механический каротаж (наблюдения за механической скоростью бурения);

2) наблюдения за наличием и интенсивностью ухода жидкости в процессе бурения;

3) наблюдения за уровнем жидкости в скважине и в процессе бурения (динамическом уровне);

4) наблюдения за уровнем жидкости в скважине при отсутствии циркуляции (статическом уровне);

5) наблюдения за состоянием керна;

6) наблюдения за выбуренной породой.

II. Специальные исследования в скважинах:

а) исследования поглощающих зон методом кратковременных установившихся закачек;

б) исследование скважины при неустановившемся режиме фильтрации;

3) комбинированные (расходометрия).

Исследования скважин при неустановившемся режиме фильтрации включают:

а) прослеживание падения уровня жидкости в скважине;

б) исследование скважин испытателями пластов.

1.3. Наблюдения, проводимые в процессе

Наиболее простыми и доступными являются наблюдения, проводимые в процессе бурения.

Все приведенные выше исследования дают информацию различной детальности и надежности. Различна и сложность их выполнения. Ряд наблюдений элементарно прост, доступен, не требует особой квалификации, но дает ограниченную информацию. Это не значит, что такими исследованиями можно пренебречь, так как они редко позволяют существенно дополнить результаты сложных трудоемких исследований, сократить время на их выполнение, сэкономить материалы. Кроме того, наблюдения, проводимые регулярно, в обязательном порядке, дисциплинируют буровой персонал, прививают ему чувство ответственности и причастности к исследовательской работе, выполняемой в бурении.

Механический каротаж. Наблюдения за механической скоростью бурения позволяют судить об изменении физических свойств разбуриваемой породы, то есть дают возможность при определенных условиях судить о размерах трещин поглощающего пласта. Наиболее полные данные будут получены при горизонтальном расположении трещин. В совокупности с керном результаты механического каротажа резко повышают достоверность выводов.

Механическая скорость бурения является сложной функцией параметров режима бурения, типа породообразующего инструмента и свойств (буримости) породы. Обычно в районе работ поглощающие интервалы приурочены к определенным породам с известной буримостью.

Изменение механической скорости бурения будет свидетельствовать об изменении свойств породы и в первую очередь появлении трещинноватости. Механическим каротажем можно ориентировочно оценить максимальное раскрытие каналов путем сопоставления механической скорости бурения до вскрытия зоны поглощения с механической скоростью в процессе ее разбуривания. Приращение механической скорости в процентном выражении служит критерием оценки раскрытия поглощающих каналов.

Бурение в зонах поглощения с раскрытием каналов ухода промывочной жидкости более 20 мм сопровождается «провалами» бурового инструмента, что особенно интересно, так как прямо свидетельствует о наличии тяжелых для изоляции трещин. При колонковом бурении в зонах, выделенных механическим каротажем, дополнительно просматривают и анализируют керн.

Таким образом, механическим каротажем можно не только предварительно выделить зону поглощения, но и ориентировочно оценить раскрытие каналов ухода. Последние требуют большого объема предварительных исследований в районе работ и соответствующей подготовки бурового персонала..

Наблюдения за наличием и интенсивностью ухода жидкости в процессе бурения производят по уровню жидкости в приемных емкостях. Для этого емкости должны быть оборудованы рейками с делениями.

Наблюдения на скважинах за интенсивностью расхода промывочной жидкости при бурении поглощающих горизонтов показали, что расход жидкости в процессе бурения не остается постоянным. По мере углубления в поглощающий горизонт расход растет до тех пор, пока проницаемый интервал не будет вскрыт полностью. Через некоторое время при продолжении бурения устанавливается примерно постоянный расход жидкости.

По диаграмме глубина-расход промывочной жидкости можно довольно точно зафиксировать глубину начала поглощения и характер его проявления в процессе бурения. Этот метод дает неплохие результаты при частичных поглощениях, переходящих в полные. Однако при незначительной интенсивности поглощение можно пропустить.

Необходимо учитывать естественную убыль промывочной жидкости в приемной емкости вследствие углубки скважины и естественных потерь при выполнении спускоподъемных операций.

При наличии в скважине ранее изолированных поглощающих интервалов этими наблюдениями нельзя надежно установить вскрытие новой поглощающей зоны. В сочетании с другими методами удается интерпретировать и такие случаи.

Периодичность наблюдений будет зависеть от подачи насоса и вместимости природных емкостей. При отсутствии поглощения можно считать приемлемой частоту, которая определится временем опорожнения природных емкостей при принятой подаче насоса на

Наблюдения за уровнем жидкости в скважине в процессе бурения (циркуляции) производят для оценки интенсивности полного поглощения. Ранее говорили о том, что деления на полные и катастрофические поглощения условны. Полные поглощения с различными динамическими уровнями или одинаковой мощности проницаемой зоны и равной подачей насоса неравноценны по сложности предстоящих работ. Даже не зная мощности поглощаемой зоны, по одному динамическому уровню можно ориентировочно оценить поглощение. Динамический уровень определяется при выключенном станке с помощью хлопушки или электрического уровнемера. Более надежные результаты дает электроуровнемер. Если по каким-либо причинам использовать приборы не удается, то установившийся уровень можно замерить по границе сухих и смоченных бурильных труб. При нечеткой границе рекомендуется залить в скважину 1-2 литра отработанного масла.

Желательно, если позволяют условия, провести дополнительные наблюдения за динамическим уровнем при измененной подаче насоса. Полученные результаты обязательно заносят в буровой журнал.

Наблюдения за уровнем жидкости в скважине при отсутствии циркуляции производят, главным образом, для определения статического уровня вскрытого поглощающего горизонта, который вследствие незначительной интенсивности пропущен и не проявляет себя существенно в процессе бурения. Уровень измеряют хлопушкой или электроуровнемером после подъема и перед спуском бурового инструмента. Если уровень жидкости, замеренный перед спуском инструмента, меняется по сравнению с предыдущим измерением, то это свидетельствует о наличии в скважине проницаемого горизонта.

В случае, когда скважиной вскрыт проявивший себя поглощающий горизонт, такие измерения выполняют для определения его статического уровня. Изменение величины ранее постоянного уровня жидкости в скважине свидетельствует о вскрытии еще одного проницаемого пласта. В таком случае о статическом уровне жидкости в скважине можно говорить лишь условно, так как на самом деле измеряемый уровень является динамическим, совокупным для двух проницаемых горизонтов. Его величина обусловлена соотношением пластовых давлений вскрытых поглощающих горизонтов и их проницаемостью.

Наблюдения за состоянием керна позволяют с одной стороны определить трещинноватые интервалы в скважине и тем самым в совокупности с другими наблюдениями уточнить местоположение поглощающей зоны, с другой – оценить характер трещинноватости, а в ряде случаев и раскрытием трещин. Здесь особый интерес предоставляет возможность определения пространственного залегания трещин, что наряду с раскрытием чрезвычайно важно для правильного выбора реологических параметров тампонажных растворов.

Состояние керна следует изучать сразу же после его извлечения, так как некоторые породы на поверхности быстро разлагаются.

Наблюдения за выбуренной породой используют для оценки размеров каналов поглощения. Считается, что уход твердых частиц, содержащихся в промывочной жидкости, возможен в том случае, когда размеры каналов поглощающего пласта превышают размеры этих частиц. Если известны размеры частиц выбуренной породы, в которой встречаются проницаемые интервалы, то изменение при частичном поглощении содержания в промывочной жидкости частиц соответствующего размера (при той же механической скорости бурения) дает основание для оценки среднего раскрытия трещин. То же можно сказать и о полном поглощении. Если при бурении с полным уходом промывочной жидкости выбуренная порода не накапливается в скважине, то это свидетельствует о том, что вся она выносится в каналы поглощения.

В практике бурения нефтяных и газовых скважин имеется отработанная методика оценки раскрытия каналов в пласте по фракционному составу выбуренной породы. Пробы отбирают в желобах перед вскрытием зоны поглощения, в процессе бурения в поглощающих горизонтах и после проведения изоляционных работ.

Рис. 1.1. График распределения фракций по массе:

I – пробы, отобранные до поглощения;

II – пробы, отобранные после поглощения

Рис. 1.2. Суммарная кривая размеров фракций

Отобранные пробы промывают водой до осветления и сушат до сыпучего состояния. Навески пробы просеивают через набор сит, результаты ситового анализа сводят в таблицу. На основании данных таблицы строят график распределения фракций по массе (рис. 1.1) и суммарную (интегральную) кривую (рис. 1.2). График распределения (см. рис. 1.1)показывает массовые выходы каждого размера крупности в данной пробе. Его строят в виде гистограмм (столбиковых диаграмм). На оси абсцисс откладывают размеры фракций, а на оси ординат – выход фракций в процентах. При этом основания прямоугольников по оси абсцисс для всех размеров принимают одинаковыми.

Суммарные кривые (см. рис. 1.2) строят в полулогарифмических координатах: на оси абсцисс откладывают логарифмы диаметров фракций, на оси ординат – суммарный выход фракций в процентах.

Графики, построенные по результатам ситового анализа выбуренной породы, которая отобрана до вскрытия поглощающего пласта и при бурении в интервале зоны поглощения или ниже нее, сопоставляют между собой. По характеру гистограммы и интегральной кривой определяют изменение фракционного состава выбуренной породы после вскрытия поглощающего горизонта, когда часть жидкости с забоя поднимается на поверхность, а другая часть со взвешенными частицами выбуренной породы поступает в каналы поглощающего пласта.

Сопоставление гистограмм распределения фракций выбуренной породы до и после вскрытия зоны поглощения позволяет выявить характерные изменения фракционного состава. В качестве критерия используют средний размер крупных фракций, уносимых в трещины, по которому и судят о величине раскрытия. Указанные изменения должны быть значительными как по абсолютной величине, так и по относительному содержанию данной фракции. Обычно имеет место значительное уменьшение относительного содержания крупных фракций в условиях поглощения.

В случае бурения скважины с полным поглощением и отсутствия пробки из выбуренной породы на забое размеры каналов поглощающего пласта оценивают по пробам, отобранным до вскрытия интервалов поглощения. При этом характерным размером выбуренной породы считают диаметр отверстий сита, через которые проходят 90% всей пробы. Его определяют по интегральной кривой. По изменению положения интегральной кривой на графике судят о том, какие фракции выбуренной породы преобладают в пробе. Кривая с большим содержанием мелких частиц расположена ближе к оси ординат. В случае скопления выбуренной породы на забое в качестве критерия предлагают использовать средний диаметр пробы.

Предложенная методика трудоемка и малооперативна. Однако она представляет интерес с точки зрения формального подхода к определению размеров канала ухода промывочной жидкости.

Источник