- Философские подходы к пониманию смысла жизни

- Важность проблемы

- Основные философские концепции смысла жизни

- Гедонизм

- Эвдемонизм

- Утилитаризм

- Прагматизм

- Этика долга

- Понимание внутреннего смысла (подтекста)

- Читайте также

- 1.3. Понимание и изучение смысла в деятельностном подходе

- 2.1.3. Быстрое чтение текста или быстрое понимание смысла?

- Поиск смысла

- Поиск частичного смысла или смысла жизни?

- «Много ли человеку земли нужно?» Понимание смысла у Толстого

- Выгорание и кризис смысла

- 3. Кризис смысла у пациентов Рак и СПИД – бессмысленное умирание? Травма насилия – смерть смысла?

- 2. Болезнь души, не нашедшей смысла Понятие смысла в аналитической психологии К. Г. Юнга

- ПРОБЛЕМА СМЫСЛА

- Глава 2. В поисках смысла

- В свете здравого смысла

- Лекция XIII. Понимание смысла сложного сообщения. Текст и подтекст

- Понимание общего смысла (подтекста) речевого сообщения

- ПОСТИЖЕНИЕ СМЫСЛА

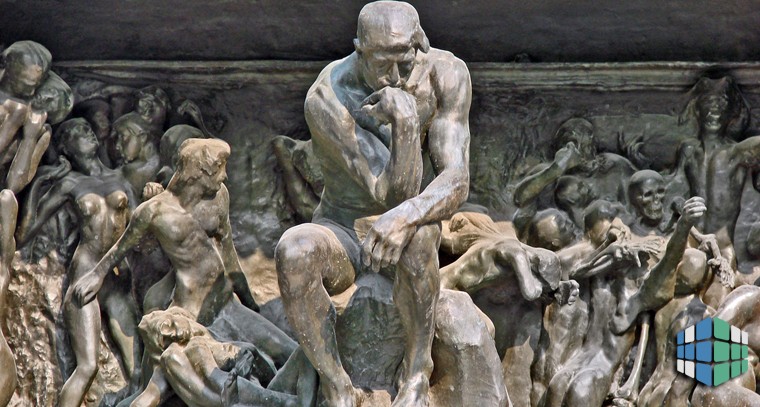

Философские подходы к пониманию смысла жизни

Вопрос о смысле жизни человек задаёт себе давно, ещё с античных времён. Выдающиеся философы и мыслители разных культур и эпох пытались найти на него ответ. Но существует множество мнений, спор не угасает до сих пор. В этой статье рассмотрены основные философские системы мировоззрения и идеи, которые дают ответ на вопрос о смысле жизни.

Важность проблемы

Фрейд говорил, что если человек начал задаваться вопросом о смысле жизни, то он болен. Толстой в предсмертном письме утверждал, что жизнь без объяснения её смысла и значения и без руководства, которое вытекает из понимания смысла, есть жалкое существование.

Стоит сразу отметить, что не нужно путать понятия «цель» и «смысл».

Цель – субъективный ориентир, который даёт себе человек. Купить квартиру, написать книгу и т.п. – цели, но вряд ли смысл.

Смысл – нечто более объективное, знание, дающее понимание, зачем нужен человек и как он должен прожить свои годы.

Конечно, можно поставить цель и считать её своим личным смыслом жизни, но это уже индивидуальное решение, которое не подойдёт каждому человеку, а поэтому не решает проблему понимания смысла жизни.

Варианты ответа на вопрос о смысле жизни:

- Смысла жизни нет. Не нужно искать ответ на этот вопрос, нужно просто жить, как приходится.

- Смысл жизни в поиске смысла жизни. Это книжный вариант, почти софизм, который вряд ли может кого-то удовлетворить.

- Смысл жизни в служении Богу. Вопрос о смысле жизни уже давно волнует человека, и многие религии дают на него ответ.

- Смысл жизни есть, и он не связан с религией. Это философские подходы, которые мы рассмотрим подробнее.

Основные философские концепции смысла жизни

Гедонизм

Гедонисты убеждены, что смысл жизни состоит в получении удовольствия. Основную идею гедонизма можно выразить одной фразой: «жить – значит наслаждаться».

Но не стоит понимать под наслаждением только лишь удовлетворение физиологических потребностей. Человек может испытывать наслаждение также и от творчества, научной деятельности и т.д.

Эвдемонизм

Из этого философского подхода следует, что смысл жизни – достижение счастья.

Важно учесть, что для эвдемонизма счастье основывается на отсутствии страха перед Богом, смертью и страданием. Эвдемонизм проповедует безмятежность, примат стремления к духовному совершенству над получением телесных удовольствий.

Утилитаризм

Согласно утилитаризму, жить – значит извлекать из всего и всех пользу.

Этика утилитаризма гласит, что единственный критерий правильности поступка – его последствия. Такой подход называется консеквенциализм и противостоит деонтологическому подходу, который выражен в категорическом императиве Канта.

Классик утилитаризма Иеремия Бентам проповедовал принцип «максимизации счастья»: сталкиваясь с моральной дилеммой, человек должен выбирать тот вариант, впоследствии которого будет больше счастливых людей.

Прагматизм

Прагматизм утверждает, что цель оправдывает любые средства. Человек должен добиваться успеха любыми путями, не гнушаясь ничем. Единственный возможный критерий – это выгода.

Если утилитаризм ограничен областью этики, прагматизм выходит за рамки и исследует в том числе и другие проблемы.

Критерием истины и смысловой значимости в прагматизме служит именно практика. То есть мы должны перевести вопрос в практическую плоскость и решить, что будет, если утверждение истинно, и что будет, если утверждение ложно. Из этого и исходить.

Этика долга

Человек должен служить другим людям и человечеству в целом. Смысл жизни – в самопожертвовании и принесении пользы.

Отказ от личной выгоды в пользу общественного блага – идеал этого подхода, именно в этом и заключается смысл жизни и предназначение каждого человека.

Также ряд мыслителей высказывали идею, что смысл жизни человека в его реализации. Императив Пиндара гласит, что человек должен стать тем, кто он есть. То есть смысл жизни в максимальном развитии своих способностей и успешной реализации всех возможностей.

Но пока философы не сошлись во мнении и не нашли общий для всех смысл жизни (если это вообще возможно), нам остаётся определять смысл своей жизни самостоятельно. Как вы ответили на этот вопрос для себя? Какие цитаты о смысле жизни на ваш взгляд ближе к истине? Поделитесь ответами в комментариях.

Реализовывайте себя, достигайте целей и наполняйте свою жизнь смыслом.

Источник

Понимание внутреннего смысла (подтекста)

Понимание внутреннего смысла (подтекста)

Понимание текста не ограничивается, однако, пониманием лишь его поверхностного значения. Значение фразы, коммуникация события или отношений или даже общее выражение мысли в тексте не является последним этапом понимания. Уже в относительно простых речевых высказываниях или сообщениях наряду с внешним, открытым значением текста есть и его внутренний смысл, который обозначается термином подтекст. Он имеется в любых формах высказываний, начиная с самых простых и кончая самыми сложными.

Даже простое восклицание «Уже десять!» может обозначать не только указание на время, но и иметь другой смысл: «Ой, как поздно, мне уже пора уходить» или «Ой, как быстро течет время!».

Почти в каждой реплике, в каждом высказывании актера в пьесе всегда рядом с внешним значением текста существует и внутренний подтекст, или скрытый смысл. Поэтому основная задача актера состоит в том, чтобы донести до зрителя и текст, и его подтекст, иначе говоря, дать возможность более глубокого «прочтения» текста.

Психологически очень важно изучить пути перехода от текста к подтексту, от внешнего значения к внутреннему смыслу.

Остановимся на ряде специальных случаев, когда понимание подтекста является особенно важным.

В обычном повествовательном тексте двуплановость (т. е. наличие наряду с внешним значением также и внутреннего подтекста) может и не встречаться. Так, например, в высказываниях «Кровельщик кроет дом железом», «Солнце ярко освещало поляну» может и не быть никакого специального подтекста, и понимание этих высказываний может полностью ограничиться лишь пониманием их внешнего значения.

Однако в ряде даже простых высказываний имеет место известная двуплановость. Так, например, во фразе «В саду все деревья стоят в цвету» может быть не только внешнее значение, но и внутренний смысл: «Как хороша весна!», «Как хороша молодость!» и т. п.

Существуют, однако, такие специальные формы высказывания, в которых подтекст, или внутренний смысл, обязательно присутствует. К ним относятся, например, выражения с переносным смыслом: выражение «золотые руки» вовсе не означает, что руки сделаны из золота, его смысл — «человек, который умеет все хорошо делать»; выражение «железная рука» также имеет не прямой, а переносный смысл непреклонного, волевого человека; «Глаголом жги сердца людей», означает пробуждать в людях сильные чувства и т. д.

Аналогичное семантическое строение имеют и конструкции сравнений: «Его характер был, как сталь», «Ее глаза были, как бездонные, озера», «Она была, как стрекоза» и т. д. — все эти выражения имеют переносный смысл, который нужно понять, абстрагируясь от непосредственного прямого значения фразы. Легко видеть, что этот смысл включает элементы эмоциональной оценки.

Наконец, специальной формой высказываний, в которых вся суть заключается в переносном смысле, являются пословицы. Пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами» говорит вовсе не об избе и пирогах, но об отношении внешнего вида и внутренней сути. Поэтому смысл этой пословицы совершенно иной, чем смысл, например, другой пословицы, в которой имеются те же слова: «Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами». Для понимания пословиц необходимо прежде всего отвлечься от непосредственного предметного значения каждой из них и заменить его анализом внутреннего смысла пословицы.

Поэтому метод анализа переносных смыслов и метод понимания пословиц стал использоваться в психологии для изучения доступной испытуемому глубины прочтения текста.

Для этой цели испытуемому сначала предлагают пословицу, а затем на выбор несколько других пословиц или несколько других фраз, одни из которых содержат те же слова, но выражают иной смысл, а другие оперируют иными словами, выражая, однако, тот же самый смысл. Признаком того, что испытуемый понял не только внешнее значение пословицы, но и ее внутренний смысл, является правильный выбор пословицы или фразы. Так, например, пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами» может быть поставлена рядом с пословицей «Не все то золото, что блестит», хотя один и тот же смысл выражается совершенно различными словами.

Особенно отчетливо это разведение внешнего значения и внутреннего смысла или подтекста выступает в особой форме произведений — басне, психологическому анализу которой Л. С. Выготский посвятил свои ранние работы. Так, например, басня «Лев и мышь» имеет смысл «следует благодарить за оказанную услугу», в то время как басня «Лев и лиса», внешне совпадающая с первой по роду элементов, имеет совершенно другой смысл — «следует опасаться коварства».

Таким образом, как во фразах с переносным смыслом, так и в пословицах и баснях имеется конфликт между открытым текстом (или системой значений, выражаемых текстом) и внутренним подтекстом или смыслом. Для понимания всех этих конструкций необходимо абстрагироваться от непосредственной системы значений и выявить внутренний смысл, который иносказательно выражается в системе развернутых внешних значений.

Подтекст фактически имеет место и при всяком повествовании, особенно в художественном тексте. Именно здесь поверхностное «прочтение» текста (пьесы, рассказа, романа) не исчерпывает нужной глубины его понимания, и переход от внешнего значения к внутреннему смыслу имеет решающее значение.

Естественно, что в этих случаях такой переход носит более сложный характер. Он не выступает с такой очевидностью, как при понимании переносного смысла пословицы или басни. Художественное произведение допускает различные степени глубины прочтения; можно прочитать художественное произведение поверхностно, выделяя из него лишь слова, фразы или повествование об определенном внешнем событии; а можно выделить скрытый подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за излагаемыми событиями; наконец, можно прочесть художественное произведение с еще более глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или общий смысл, но анализируя те мотивы, которые стоят за действиями того или другого лица, фигурирующего в пьесе или в художественном тексте, или даже мотивы, побудившие автора писать данное произведение.

Характерно, что «глубина прочтения текста» вовсе не зависит от широты знаний или степени образования человека. Она вовсе не обязательно коррелирует с логическим анализом поверхностной системы значений, а больше зависит от эмоциональной тонкости человека, чем от его формального интеллекта. Мы можем встретить людей, которые, с большой полнотой и ясностью понимая логическую структуру внешнего текста и анализируя его значение, почти не воспринимают того смысла, который стоит за этими значениями, не понимают подтекста и мотива, оставаясь только в пределах анализа внешних логических значений.

Эта способность оценивать внутренний подтекст представляет собой совершенно особую сторону психической деятельности, которая может совершенно не коррелировать со способностью к логическому мышлению. Эти обе системы — система логических операций при познавательной деятельности и система оценки эмоционального значения или глубокого смысла текста — являются совсем различными психологическими системами. К сожалению, эти различия еще недостаточно исследованы в психологической науке и ими больше занимаются в литературоведении и в теории и практике подготовки актера. О них, в частности, пишут в своих работах К. С. Станиславский (1951, 1956), М. О. Кнебель (1970) и др.

Следует вместе с тем отметить, что до сих пор мы не располагаем объективными методами, которые позволяли бы исследовать оба этих ряда явлений; отсутствие таких методов ограничивает дальнейшее развитие этой важной области психологической науки.

Обратимся к ряду конкретных примеров, где этот переход от внешнего текста к внутреннему подтексту или смыслу выступает с особенной отчетливостью, и проследим те средства, которые помогают лучше овладеть глубоким «прочтением» текста.

Возьмем для примера отрывок из известного рассказа «Чук и Гек» А. Гайдара: «Жил человек в лесу возле Синих гор […] он совсем заскучал […] и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости».

Можно понять это сообщение как простое сообщение о событиях, иначе говоря, уловить только внешнее значение этой фразы. Однако можно прочесть эту же фразу иначе, применив прием пауз, которые подчеркивают внутренний смысл текста «Жил человек […] возле Синих гор» и т. д. В этом случае первая часть «жил человек» говорит о длительном, оторванном от других людей существовании; «в лесу» указывает на его одиночество; «возле Синих гор» указывает на то, что он жил где-то далеко, и т. д. В этих случаях процесс понимания одного и того же отрывка носит различный характер. В первом случае воспринимается лишь сообщение о внешней обстановке, во втором обращается внимание на систему внутренних переживаний. Паузы и интонации являются в данном случае средствами перевода от уровня внешних, развернутых значений к уровню внутреннего смысла.

Искусство таких больших чтецов, как Закушняк, Кочарян, Андроников, Журавлев, и заключается в том, что, используя соответствующие средства — паузы, интонации, жесты, они доводят до слушателя не только внешнее значение сообщения, но и его внутренний смысл, его подтекст или даже мотивы, которые стоят за поступками отдельных людей или лежат в основе переживаний автора, написавшего данное произведение.

Мы говорили о тех средствах, которые применяются для облегчения перевода воспринимаемого на слух текста с уровня внешних значений на уровень внутренних смыслов. Те же самые проблемы остаются и при понимании письменной речи, однако средства здесь оказываются иными.

Ни интонации, ни жесты или паузы не фигурируют в письменной речи, а выделение абзацев, или разрядка, или знаки препинания еще не обеспечивает полностью возможности понимания внутреннего смысла текста. Поэтому совершенно естественно, что процесс понимания подтекста или смысла, таящегося за написанным текстом, принимает здесь более сложный характер и требует той самостоятельной внутренней работы, которая затруднена при восприятии устной речи.

Обратимся к двум примерам, которые позволяют иллюстрировать всю сложность проблемы перехода от понимания внешнего текста к пониманию внутреннего подтекста письменной речи.

Приведем отрывок из рассказа Шварца «Чужая девочка»: «Маруся, поссорившись с мальчиками, села в лодку одна и уехала вниз по реке. Мальчики вспомнили — там плотина. Они отправились на поиск, вдруг Сережа увидел какой-то красный предмет, он плыл по реке. Сердце его заколотилось, это была Марусина красная шапочка».

Этот текст может быть воспринят как простое перечисление событий, но он может быть прочитан и более глубоко. Тогда «Марусина красная шапочка» может означать в качестве своего подтекста тот факт, что девочка погибла на плотине. Наконец, за системой событий, которые излагаются в рассказе, может быть открыта и система мотивов действующих лиц: ссора, обида, раскаяние и т. д.

Те же возможности различного по глубине прочтения текста выступают и в другом рассказе, семантический анализ понимания которого дан был в книге Н. Г. Морозовой. Рассказ «Девочка из города» имеет следующее содержание. Во время войны женщина приютила чужую девочку. Девочка не могла привыкнуть к ней, дичилась и чуждалась ее. И вдруг весной она принесла приютившей ее женщине из леса подснежники и сказала: «Это я принесла тебе… мама».

В этом случае при поверхностном прочтении текста будет воспринято лишь сообщение о ряде внешних событий — о войне, о том, что женщина приютила чужую девочку, о том, что девочка дичилась, чуждалась ее и, наконец, что весной она принесла ей из леса цветы. Однако это же сообщение может быть прочитано с большей глубиной, и тогда фраза «Это тебе… мама» будет понята так, что девочка, наконец, назвала приютившую ее женщину мамой. Подтекст этой фразы имеет глубокое эмоциональное содержание, которое и составляет смысловую суть этого рассказа.

Во всех этих случаях центральной проблемой психологии понимания текста является усвоение не только тех поверхностных значений, которые непосредственно следуют из содержащихся в тексте слов и грамматически оформленных их сочетаний, но и усвоения внутренней, глубокой системы подтекстов или смыслов. Именно эта сторона является едва ли не самой сложной и самой важной проблемой психологии понимания текста.

Как мы говорили выше, эта проблема разработана еще совершенно недостаточно и анализ этого процесса можно скорее найти в произведениях литературоведов или режиссеров, чем в психологических трактатах. Так, известно, что К. С. Станиславский и его ученики разработали целую систему приемов, которые позволяют актерам лучше выразить внутренний подтекст или внутренний смысл высказывания. Эти приемы можно разбить на две группы.

С одной стороны, это внешние приемы — интонации и паузы, применение которых, как мы уже говорили выше, может изменить смысл читаемого текста без изменения его словесного состава.

Если мы прочтем без выражения фразу «Трепещите, звери — лев на дорогу вышел», она может быть воспринята как простое сообщение о событии. Если же мы прочтем ее с соответствующими интонациями: «Трепещите, звери! ЛЕВ на дорогу вышел!», то эта фраза начинает передавать состояние страха и величия. Фраза «Это была такая прогулка», данная без интонации, не выражает ничего, кроме сообщения о событии. Если, однако, в нее вносится интонация: «Это была такая прогулка!» или «Это была такая прогулка!», она приобретает совершенно иной смысл.

Такую же роль играют и паузы, о которых мы говорили выше. Фраза «Сегодня человек, сидя в пустой даче, вспомнил свое прошлое» приобретает иное значение, если ее произнести с паузами: «Сегодня [человек], сидя один [в пустой даче], вспомнил о своем прошлом». Во втором случае внутренний смысл фразы будет более доступен.

Кстати, в старых нотных записях (записях «крюками») было два типа знаков: черные «крюки» передавали мелодию, а красные — акцентировку, что давало возможность лучше выразить внутренний смысл мелодии.

Анализ процесса понимания смысла высказывания и перехода от системы внешних значений к отражению внутреннего подтекста и мотива остается центральной и совершенно недостаточно разработанной главой психологии познавательных процессов.

Можно лишь надеяться, что в дальнейшем данная проблема послужит предметом тщательных детальных и объективно построенных психологических исследований. Нет сомнения в том, что этот шаг будет новой и важнейшей главой научной психологии.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

1.3. Понимание и изучение смысла в деятельностном подходе

1.3. Понимание и изучение смысла в деятельностном подходе В отечественной психологической традиции мы обнаруживаем понятие смысла в работах Л.С.Выготского 1930-х годов. Введя это понятие в своих поздних работах (в частности, в седьмой главе «Мышления и речи») в контексте

2.1.3. Быстрое чтение текста или быстрое понимание смысла?

2.1.3. Быстрое чтение текста или быстрое понимание смысла? По требованиям школы сегодня к качеству навыка чтения главный критерий – скорость чтения, далее оценивается безошибочность и выразительность, а самому главному, на мой взгляд, пониманию смысла текста при

Поиск смысла

Поиск смысла Испанский поэт Педро Кальдерон де ля Барка однажды сказал: «Даже мечты о хороших поступках имеют смысл». Стремление к доброте придает нам радостное чувство, когда мы просыпаемся утром, вдохновляя нас на продолжение пути. Искренние люди ищут смысл в обыденной

Поиск частичного смысла или смысла жизни?

Поиск частичного смысла или смысла жизни? При выборе метода психотерапии для конкретного пациента вопрос о том, что ищет пациент – частичный смысл или смысл жизни, – может оказаться решающим. Для молодого человека, которому нужно укрепить свое Я, или для пациента с

«Много ли человеку земли нужно?» Понимание смысла у Толстого

«Много ли человеку земли нужно?» Понимание смысла у Толстого Толстой рассказывает историю о крестьянине Пахоме, который живет скромно, но счастливо. Однажды к его жене приехала старшая сестра и стала расхваливать свою роскошную жизнь в городе. Пахому стало завидно: не

Выгорание и кризис смысла

Выгорание и кризис смысла Профессиональная деформация, в отличие от «выгорания», ведет не к мучительным симптомам сомнения и отчаяния, а, скорее, к самозащите в виде «панциря» от более глубинной неуверенности. Таким образом, выгорание и кризис смысла тесно взаимосвязаны:

3. Кризис смысла у пациентов Рак и СПИД – бессмысленное умирание? Травма насилия – смерть смысла?

3. Кризис смысла у пациентов Рак и СПИД – бессмысленное умирание? Травма насилия – смерть смысла? Смерть: Восстань и страх природный утиши. Я не скелет, как мыслят суеверы. Знай: пред тобою божество души, Великий родич Вакха и Венеры. Гуго фон Гофмансталь[21] Своею

2. Болезнь души, не нашедшей смысла Понятие смысла в аналитической психологии К. Г. Юнга

2. Болезнь души, не нашедшей смысла Понятие смысла в аналитической психологии К. Г. Юнга Психоневроз есть, в конечном итоге, не что иное, как страдание души, не нашедшей смысла. К. Г. Юнг Вероятно, верно и то, и другое, как бывает всегда, когда речь идет о метафизических

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА Наша дилемма заключается в том, что два нижеследующих положения, оба истинные, представляются непримиримо противоположными:Человеческое существо, по-видимому, нуждается в смысле. Мы видели, что отсутствие в жизни смысла, целей, ценностей и идеалов

Глава 2. В поисках смысла

Глава 2. В поисках смысла Вечеринка была в разгаре, когда прибыли Джон и Сью. Сью, глядя Джону в лицо, сказала, стараясь не шевелить губами: «Взгляни на ту пару, что стоит у окна…». Джон начал поворачивать голову, и Сью зашипела: «Не сейчас! Не глазей так неприкрыто!» Она не

В свете здравого смысла

В свете здравого смысла Школа сексуального здоровья Прогресс, конечно, присутствует. Вот, например, у нас в соседней школе была организована Школа сексуального здоровья.То есть детей кучей сгоняли в общий зал и читали им лекции.Лекция первая – о венерических

Лекция XIII. Понимание смысла сложного сообщения. Текст и подтекст

Лекция XIII. Понимание смысла сложного сообщения. Текст и подтекст До сих пор мы останавливались на тех трудностях, которые возникают при понимании компонентов речевого высказывания — слова и фразы.Теперь мы перейдем к анализу того психологического процесса, который

Понимание общего смысла (подтекста) речевого сообщения

Понимание общего смысла (подтекста) речевого сообщения Нам остается в кратких чертах остановиться на последней проблеме, о которой можно сказать лишь немногое, так как она осталась почти полностью неразработанной. Речь идет о мозговой организации того аспекта понимания

ПОСТИЖЕНИЕ СМЫСЛА

ПОСТИЖЕНИЕ СМЫСЛА Женщине, которой особенно близка Гестия, важно понимать смысл того, что она видит, что делает и что с ней происходит. Она пытается сознательно верить в Бога и изучает семейный сценарий, чтобы понять, какие события непостижимым образом повторяются в

Источник