Разбор № 4. Синтаксический разбор простого предложения.

План синтаксического разбора простого предложения.

- Вид предложения по цели высказывания.

- Является ли предложение восклицательным?

- Грамматическая основа, указать, что предложение простое.

- Вид предложения по наличию главных членов (двусоставное или односоставное;, если односоставное- указать вид; указать, чем выражены главные члены).

- Вид предложения по наличию второстепенных членов (распространённое или нераспространённое).

- Характеристика второстепенных членов: определение (согласованное или несогласованное), дополнение (прямое или косвенное), обстоятельство (времени ,места и т.д.).

- Осложнено или нет, если осложнено, то указать чем.

- Полное или неполное.

- Схема предложения.

Порядок разбора.

Пояснения.

1.Тип предложения по цели высказывания.

1. Повествовательное – в нём повествуется о чём-либо.

2. Вопросительное – содержит вопрос.

3. Побудительное – содержит приказ или просьбу, побуждение к действию.

2. Тип предложения по эмоциональной окраске.

1. Восклицательное – произносится с восклицательной интонацией.

2. Невосклицательное – не произносится с восклицательной интонацией.

3. Найти грамматическую основу. Тип предложения по количеству грамматических основ.

Подлежащее обозначает то или того, о чём или о ком идёт речь в предложении.

Сказуемое обозначает то, ЧТО сказано о подлежащем, каков предмет, что это такое.

Простое – имеет одну грамматическую основу.

Сложное – имеет две и более основ.

4. Тип предложения по структуре:

а) по наличию главных членов;

если предложение односоставное, то указать его тип.

1. Двусоставное – в нём есть и подлежащее, и сказуемое.

2. Односоставное – в нём есть или подлежащее, или сказуемое, второй главный член не нужен для понимания смысла.

Типы односоставных предложений:

— назывное – в нём есть только подлежащее;

—определённо-личное (сказуемое стоит в форме глагола 1 или 2 лица, настоящего или будущего времени);

— неопределённо-личное (сказуемое стоит в форме глагола 3 лица или прошедшего времени);

— безличное – в нём нет и не может быть подлежащего, действие происходит само по себе; обозначает состояние природы или человека; сюда же относятся предложения со сказуемыми НЕТ и ДА).

— обобщённо- личное – это то же определённо-личное и неопределённо-личное, но в котором речь идёт обо всех, действие происходит или будет происходить со всеми (пословицы, выступления ораторов).

б) по наличию второстепенных членов;

1. Распространённое – в нём есть второстепенные члены.

2. Нераспространённое – в нём нет второстепенных членов.

Второстепенные члены предложения:

Определение – какой? чей? (подчёркивается волнистой линией).

Дополнение – отвечает на вопросы косвенных падежей (т.е. всех, кроме Им.п.) и подчёркивается пунктирной линией.

Обстоятельство – где? когда? куда? откуда? почему? зачем? как? сколько? (подчёркивается пунктиром с точкой).

ЗАПОМНИТЕ:

Обращения и вводные слова НЕ являются членами предложения.

в) полное или неполное;

1. Полное – в нём есть все члены предложения, необходимые для понимания смысла.

2. Неполное – в нём пропущен один или несколько членов предложения, для понимания смысла предложения необходим контекст.

г) осложнённое или нет; если осложнённое, то чем осложнено.

Предложение может быть осложнено:

— однородными членами (указать какими);

— обращениями;

— вводными словами или предложениями;

— обособленным членами (указать какими: определениями, дополнениями, приложениями или обстоятельствами);

— уточняющими членами.

5. Разобрать предложение по членам и указать, чем они выражены.

6.Составить схему предложения.

В схеме можно указать и все второстепенные члены по порядку.

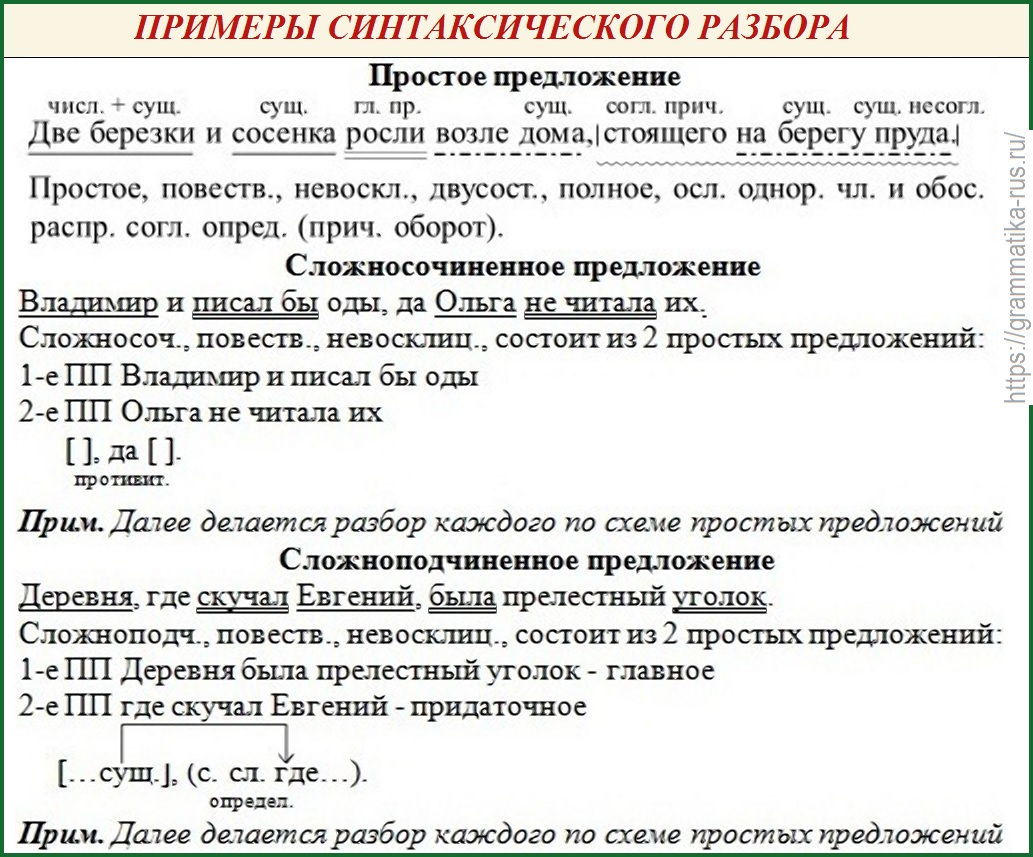

Образцы синтаксического разбора простого предложения.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Источник

Синтаксический разбор

Синтаксис – это раздел науки о языке, который изучает словосочетания и предложения.

Из слов и словосочетаний образуются предложения. Предложение – одна из основных единиц языка и основная единица синтаксиса. При помощи предложения мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, советами, просьбами, приказаниями. Предложением называется слово или несколько слов, в которых заключается сообщение, вопрос или побуждение (приказ, совет, просьба). Предложение характеризуется интонацией и представляет собой отдельное высказывание.

Предложение имеет грамматическую основу, состоящую из главных членов (подлежащего и сказуемого) или одного из них:

Началась весна.

Зеленеет трава.

Сумерки.

Вечереет.

Предложения бывают простые и сложные. Сложное предложение состоит из двух или нескольких простых предложений. Сложное предложение, как и простое, представляет собой единое целое. Предложения, которые входят в его состав, связаны друг с другом по смыслу, интонацией и лексическими средствами.

Схема синтаксического разбора предложения (разбор под цифрой 4)

- Разобрать предложение по членам (подлежащее а – тот кто действует, о ком или о чем идет речь; сказуемое б – что о нем говорится, что он делает, сделал; определение в – от существительного к нему можно задать вопрос какой, чей; дополнение г – от глагола к нему можно задать вопрос косвенного падежа; обстоятельство д — от глагола к нему можно задать вопросы как? когда? почему? с какой целью? и т.п.).

- Разделить предложение (если предложение сложное) на части, пронумеровать части по порядку.

III. Сделать описательный разбор (всего предложения) по следующей схеме:

– повествовательное (.),

– вопросительное (?),

– побудительное (глагол стоит в повелительном наклонении, выражает просьбу, приказ).

- По количеству грамматических основ:

1) простое (одна грамматическая основа – одно подл.+ сказ),

2) сложное:

– сложносочинённое (предложения с разными грамматическими основами соединены сочинительными союзами*),

– сложноподчинённое (предложения с разными грамматическими основами соединены подчинительными союзами**),

– бессоюзное***,

– с разными видами связи (одни блоки предложения связаны сочинительным союзом, другие — подчинительным).

- По наличию одного или обоих главных членов (в сложном предложении каждого простого предложения):

1) двусоставное (есть и подлежащее, и сказуемое).

2) односоставное (есть только один главный член предложения) с главным членом

а) подлежащим – назывное (Весна.);

б) сказуемым****

– определённо-личное,

– неопределённо-личное,

– обобщённо-личное,

– безличное.

- По наличию второстепенных членов:

– распространённое (кроме главных членов есть второстепенные),

– нераспространённое (только главные члены).

- По наличию пропущенных членов:

– полное,

– неполное (указать, какой член / члены предложения пропущен).

- По наличию осложняющих членов:

1) неосложнённое,

2) осложнённое:

– однородными членами предложения (указать какими);

– обособленными второстепенными членами предложения – определениями (в том числе и приложениями), дополнениями, обстоятельствами (выраженными причастным, деепричастным, сравнительным и др. оборотами);

– вводными словами, вводными и вставными конструкциями,

– прямой речью;

– обращением.

Образец синтаксического разбора

Примечания:

а) ТИПЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО

Подлежащее – одно слово:

- Имя существительное: Старший сынуехал в столицу.

- Местоимение: Онуехал в столицу.

- Имя прилагательное: Старшийуехал в столицу.

- Причастие: Поднявшиймеч от меча и погибнет.

- Имя числительное: Двоеуехали в столицу.

- Инфинитив (неопределённая форма глагола): Любить– это прекрасно.

- Наречие: Настало и роковое послезавтра .

- Предлог: « В »является предлогом.

- Союз: « А » – противительный союз.

- Частица: « Не »с глаголами пишется отдельно.

- Междометие: Неслось со всех сторон « ау ».

- Косвенная форма имени, спрягаемая форма глагола, предложение в значении имени существительного: « Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись » – было его девизом.

Подлежащее – цельное, то есть синтаксически неделимое словосочетание:

- Имя в именительном падеже (наречие) + имя в родительном падеже: Пять стульев стояло у стены. Часть стульев стояла у стены.

- Имя в именительном падеже + имя в родительном падеже с предлогом из:Многие из наспоедут в столицу.

- Имя в именительном падеже + имя в творительном падеже с предлогом с(только при сказуемом – во множественном числе!): Мать с сыном поедут (мн. ч.) отдыхать. НО! Мать с сыном поедет отдыхать.

- Существительные начало, середина, конец+ существительное в родительном падеже: Стоял конец сентября .

- Существительное + согласуемое имя (фразеологизм, словосочетание с метафорическим значением): Шапка русых кудрей колыхалась на его голове.

- Неопределённое местоимение (от основ кто, что) + согласуемое имя: Что-то неприятное было во всем его облике.

б) ТИПЫ СКАЗУЕМОГО (подробнее на стр. «Члены предложения»)

в) ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение — второстепенный член предложения, обозначающий признак лица или предмета и отвечающий на вопрос какой? чей?

Согласованные определения согласуются с определяемым словом в формах числа, падежа. Согласованные определения выражаются:

-прилагательным (Я надену к а к у ю? белую рубашку.);

-местоименным прилагательным (Дай мне ч ь ю? твою руку.);

-порядковым числительным (Принеси к а к о й? пятый том.);

-причастием (На столе лежит к а к о е? нераспечатанное письмо.)

Согласованные определения обычно стоят перед определяемым словом.

Несогласованные определения связаны с определяемым словом управлением или примыканием и выражаются:

-существительным в косвенном падеже с предлогом или без предлога (Я люблю пьесы к а к и е? Чехова. На ней была юбка к а к а я? в клетку.);

-существительным в И. п. (Я побывал на озере к а к о м? Байкал.);

-притяжательным местоимением его, её, их (Это ч е й? его дом.)

-наречием (Нам подали яйца к а к и е? всмятку и кофе к а к о й? по-варшавски.);

-глаголом в форме инфинитива (У него было желание к а к о е? учиться.)

Несогласованные определения обычно стоят после определяемого слова.

Приложения — определения, выраженные существительными и связанные с определяемым словом согласованием или примыканием. Приложения имеют следующие значения:

-качество, свойство предмета (Мороз-воевода дозором обходит владенья свои.);

-возраст, звание, род занятий и т.п. (Сестра Лиза приехала на каникулы.)

-пояснение, более точное название (В саду растёт шиповник — кустарник с крупными, похожими на розу цветами.);

— название литературных произведений, предприятий, торговых марок и т. д. (Я читаю роман «Евгений Онегин».)

г) ДОПОЛНЕНИЕ

Дополнение — второстепенный член предложения, который обозначает предмет (взять книгу, читать книгу, заинтересоваться книгой) и отвечает на вопросы косвенных падежей.

Дополнения зависят от тех членов предложения, которые так или иначе связаны с глаголами (гуляю с другом; гуляющий с другом; гуляя с другом; распространение листовок — существительное распространение образовано от глагола распространять; довольный обедом — отглагольное прилагательное).

Дополнение выражается в первую очередь существительными и словами со свойствами существительного, а также неопределенной формой глагола (инфинитивом) и неделимыми словосочетаниями.

Прямое дополнение — это дополнение в форме винительного падежа без предлога, относящееся к члену предложения, выраженному переходным глаголом. Прямое дополнение обозначает объект, на который непосредственно направлено действие: Егор снял полушубок.

Косвенное дополнение — это дополнение, выраженное формой винительного падежа с предлогом, а также формами других косвенных падежей без предлогов и с предлогами. Например: всматриваться в даль; не горюю о пропаже; лечат лекарствами….

Дополнения, выраженные инфинитивом, обозначают действие как объект, на который направлено другое действие:Он уговорил меня пойти на дискотеку. Запомнить:

— инфинитив-дополнение и инфинитив-сказуемое обозначают действия разных лиц,

— инфинитив-дополнение зависит от сказуемых с определенным значением — значением волеизъявления: просить, приказать, уговорить, умолять и т.п.

Дополнение может быть выражено любой частью речи, замещающей имя существительное. Он не обращал никакого внимания на ее «но» в качестве дополнения употреблен союз но.

д) ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Обстоятельство — второстепенный член предложения, который служит для характеристики действия или признака и указывает на способ совершения действия, время, место, причину, цель или условие протекания действия.

| Обстоятельства | Вопросы | Примеры |

| образа действия | как? каким образом? | Мы пошли пешком. |

| времени | когда? с каких пор? до каких пор? | Мы приехали вчера. |

| места | (где? куда? откуда?): | Я побежал вперёд. |

| причины | почему? | От усталости у меня кружится голова. |

| цели | зачем? | Я пришла мириться. |

| меры и степени | в какой мере, степени? | Он был очень внимателен и всё сделал совершенно правильно. |

| условия | при каком условии? | Без звонка туда идти нельзя. |

| уступки | несмотря на что? | Несмотря на дождь, мы всё же вышли из дома. |

Обстоятельства бывают выражены

| наречиями (для наречий эта синтаксическая функция — основная) | Мы приехали утром. |

| деепричастиями (в том числе с зависимыми словами — деепричастными оборотами) | Он сидел, греясь на солнце. |

| именами существительными (в том числе с союзами как, будто, словно, точно и др. — сравнительными оборотами) | Он читал стихи с выражением, как профессиональный чтец. |

| инфинитивом | Я хочу пойти прогуляться |

| устойчивыми нефразеологичными и фразеологичными сочетаниями | Я потерял тетрадь два дня тому назад.Он бежал сломя голову, но всё равно пришёл к шапочному разбору. |

Сочинительные союзы*

- Соединительные: и, да (в значении «и»), да и, ни-ни, тоже, также

2. Разделительные: или, либо, то-то, не то-не то, то ли-то ли. Функцию разделительных союзов могут выполнять их аналоги, сохраняющие семантические связи с соответствующими вводными словами или наречиями: может быть … может быть; возможно … возможно; иногда … иногда … а иногда. Эти последние могут употребляться совместно с союзами (может быть … или, может быть; то ли … то ли … а может быть; иногда … а то и).

3. Противительные: а, но, да (=но), зато, однако

4. Сопоставительные (двойные или составные):

как…, так и

не только…, но и

не столько…, сколько

не так…, как

хотя и…, но

не то что(бы)…, но (а)

если не…, то

Значение соединительных союзов можно условно обозначить фразой: «И ЭТО, И ТО». Они соединяют два однородных члена между собой. Значение разделительных союзов можно определить так: «ИЛИ ТО, ИЛИ ЭТО». Такие союзы указывают на возможность только одного однородного члена из нескольких или на их чередование. Значение противительных союзов выражается иначе: «НЕ ТО, А ЭТО».

Подчинительные союзы**

Подчинительные союзы объединяют неравноправные компоненты и указывают на зависимость одного из этих компонентов от другого. Они связывают главным образом части сложного предложения, но могут быть использованы и в простом предложении для связи однородных и неоднородных членов.

Выделяют следующие разряды подчинительных союзов по значению:

1) временные: когда, пока, едва, лишь, с тех пор как, лишь только;

2) причинные: так как, потому что, ввиду того что, ибо (устар. / книжн.);

3) условные: если, кабы (устар.), коли (устар.), раз;

4) целевые: чтобы, для того чтобы, дабы (устар.), с тем чтобы;

5) уступительные: хотя, несмотря на то что, вопреки тому что;

6) следствия: так что;

7) сравнительные: как, как будто, словно, будто, точно, чем, подобно тому как;

8) изъяснительные: что, как, чтобы, ли (частица в роли союза).

Бессоюзное сложное предложение***

В бессоюзном сложном предложении его части связаны между собой:

1)по смыслу (Наступил вечер, шел дождь, с севера прерывисто дул ветер.);

2)интонационно

— интонация перечисления (Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес, ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес .),

— противопоставления (Служить бы рад — прислуживаться тошно),

— пояснения (Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках разбойников),

— предупреждения (Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за плечо и толкает),

— обусловленности (Любишь кататься — люби и саночки возить);

3)порядком расположения частей (Наступил вечер — стало прохладно. Стало прохладно: наступил вечер),

4)видо-временными формами глаголов-сказуемых (однородные глагольные формы, например: По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли).

Односоставные предложения с главным членом сказуемым****

1) В определенно-личных предложениях сказуемое выражено в такой форме, которая имеет значение 1-го или 2-го лица единственного числа или множественного (действие производят: я, ты, мы, вы), т.е. в форме настоящего или будущего времени, а также повелительного наклонения (остальные формы глагола значения лица не имеют). Примеры: Хочу спать. Хотим спать. Хочешь спать? Хотите спать? Спи! Спите!

2) В неопределенно-личных предложениях сказуемое выражено глаголом обязательно в форме множественного числа, это может быть форма 3-го лица настоящего или будущего времени или же форма прошедшего времени, а также условного наклонения (действие производят Они). Пример: В киоске продают (продавали) газеты.

3) В обобщенно-личных предложениях сказуемое по форме совпадает со сказуемым в определенно-личном или неопределенно-личном предложении, однако значение предложения — обобщенное, т.е. действие совершает любой, каждый из нас, все. Примеры: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Цыплят по осени считают.

4) В безличных предложениях единственный главный член — сказуемое, которое может быть выражено наречием (На улице холодно. Можно простудиться.); безличным глаголом (Хочется стать.); личным глаголом в безличном значении (Из окна дует.); глаголом в неопределенной форме (Молчать!).

Контрольный тест по синтаксису

Контрольный тест по пунктуации

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

перейти на стр. «Разбор словосочетания«, «Предложение в таблицах«, «Словарь синтаксических терминов«, «Члены предложения в таблицах«, «Синтаксис в таблицах«, «Синтаксис в песнях«, вернуться на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник