360 способов использования финиковой пальмы жителями междуречья

УРОК 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЛАССОВ В МЕЖДУРЕЧЬЕ

В древности природа Южного Междуречья была схожа с природой Египта (см. пособие, табл. 12). Она способствовала развитию земледелия, обладала рядом тех же отрицательных факторов (топи, обилие вредных насекомых, засушливые земли). Сходны были и пути преобразования природы (осушение болот, орошение), и те социально-экономические последствия, к которым привел переход к производящему хозяйству (рост излишков, возникновение неравенства и классов).

| — | — | Египет | Южное Междуречье | |

| СХОДСТВО | Условия, благоприятствовавшие земледельцам Условия, не благоприятствовавшие жизни людей | Солнечный свет и тепло Земля для посевов Реки Растительность и животный мир | Изобилие света и тепла Плодородные, мягкие почвы Изобилие воды Обширные топи, изобилующие насекомыми. Непроходимые заросли, населенные хищниками. Отсутствие строевого леса | |

| РАЗЛИЧИЕ | Полезные ископаемые | Камень, медь | Только глина | |

| Осадки | Во все сезоны редки | Ливневые дожди зимой | ||

Целесообразно начать урок с изучения нового материала. Другой вариант начала урока: беседа по искусству древнего Египта (например, задания 2, 3 к § 13).

План изучения: 1. Местоположение Междуречья. 2. Природа Южного Междуречья. 3. Развитие хозяйства в III-II тысячелетиях до н. э. 4. Возникновение неравенства и классов в Междуречье.

1. «Вы закончили изучение темы «Древний Египет», — говорит учитель. — Познакомьтесь с тем, что представляла собой еще одна страна — Междуречье. Выясним ее местоположение».

— Совершим путешествие из Мемфиса на восток. (Учитель медленно передвигает указку по настенной карте, на стыке Африки и Азии делает остановку.) Здесь проходит граница между двумя частями света. Назовите их. Итак, мы в Азии (указка движется на северо-восток). Определите по карте № 2, через какие страны проходит наш путь. Миновав Палестину и Сирию, мы добираемся до страны, называемой Междуречьем. (Указка обводит Междуречье.) Какие две реки здесь протекают? Тигр и Евфрат берут начало южнее Кавказских гор. Куда они впадают? Где расположено Междуречье относительно Египта?

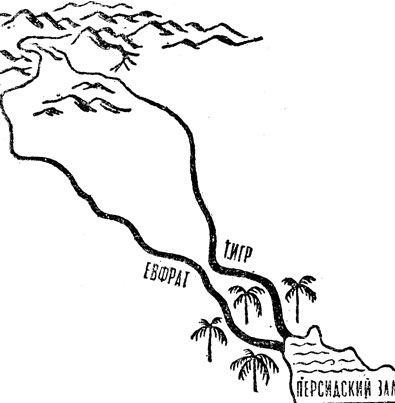

Желательно начертить на доске меловую схему Междуречья (обозначаются реки ( В настоящее время обе реки перед впадением в Персидский залив сливаются, образуя общее русло — Шатт Эль-Араб), залив, горы на севере страны — пособие, рис. 13).

Рис. 13. Междуречье в древности. Меловой рисунок

Учащимся предлагается показать на стенной карте Междуречье, протекающие здесь реки (от истока до устья), определить словами местоположение страны ( Страну называют также Двуречьем (она охватывает не только пространство между реками, но также левобережье Тигра и правобережье Евфрата), образуя непроходимые болота, покрытые зарослями высоких тростников. В зарослях водились львы и другие хищники, змеи, тучи комаров и ядовитых мух).

2. Показав на карте (а также на меловой схеме) примерные границы Южного Междуречья, учитель ставит перед классом вопрос: «Вам известно, что в Египте неравенство между людьми, эксплуатация и классы возникли намного раньше, чем в большинстве других стран мира. Так же давно, как и в Египте, классы возникли и в Южном Междуречье. Чем это можно объяснить?»

Предложив учащимся повторить высказанную мысль (она воспринимается ими с трудом), учитель рассуждает: «Может быть, дело в сходстве природных условий этих стран? Проверьте это предположение: выслушайте рассказ о природе Южного Междуречья и скажите, похожа ли она на природу древнего Египта». В своем рассказе учитель вычленяет следующие мысли:

Южное Междуречье расположено близко к экватору, поэтому здесь много жарких, солнечных дней в году.

Страна представляла собой глинистую, болотистую равнину (рассматривается рисунок, стр. 63). Здесь нет лесов (кое-где встречаются рощи финиковых пальм), нет многих необходимых человеку полезных ископаемых — медной руды, строительного каодря.

Зимой в Южном Междуречье льют дожди, в остальное время года они крайне редки. В Междуречье текут две большие реки — Тигр и Евфрат. Каждой весной в горах, где берут начало обе реки, тает снег. Тигр и Евфрат разливаются, оставляя на земле плодородный ил. В низинах вода застаивается, образуя непроходимые болота, покрытые зарослями высоких тростников. В зарослях водились львы и другие хищники, змеи, тучи комаров и ядовитых мух.

В Междуречье, когда сильные ветры гнали воды Персидского залива назад в устье Тигра и Евфрата, реки вздувались, выходили из низких берегов, вода становилась грозным врагом людей, она смывала все на своем пути.

Беседа по вопросам: 1. Похожа ли природа Южного Междуречья на природу Египта, и если да, то чем? 2. Какому занятию благоприятствовала природа Южного Междуречья? Чем благоприятствовала? (В помощь учащимся учитель пишет на доске опорные слова солнце, почвы, вода и объясняет, что эти слова помогут дать развернутый ответ на последний вопрос.) 3. В каких двух странах земледелие стало главным занятием уже в глубокой древности? Выслушав ответы, учитель подчеркивает, что неравенство между людьми и классы возникли в древнейших земледельческих странах.

3. Примерно 8-9 тыс. лет назад люди стали осваивать плодородные земли Южного Междуречья. Жизнь здесь была нелегкой и опасной. Чем? Какие природные условия Южного Междуречья затрудняли жизнь в нем земледельцев? Предположите, какими способами люди увеличивали площадь земель для посева. (Упорный труд многих поколений преобразил природу Южного Междуречья: болота были осушены, тростники вырублены, страна превратилась в цветущий край).

Основой жизни земледельцев являлась вода. Зимой, в сезон дождей, а также во время разлива вода была в избытке, в остальное время года ее не хватало. Особенно остро недостаток воды ощущался в местах, удаленных от рек. Лишенная влаги, опаленная солнцем почва высыхала и трескалась. Предположите, какими способами земледельцы преодолевали эти вредные для них природные особенности Междуречья.

Учитель подчеркивает, что земледелие стало главным занятием в Междуречье. Здесь выращивали большие урожаи зерна и овощей. В хозяйствах земледельцев оставались излишки. При наличии времени конкретизируется представление о земледельческих работах.

Обработка поля начиналась с того, что его заливали водой из канала или водохранилища. Когда земля пропитывалась влагой и становилась мягкой, на поле выпускали быков. Своими копытами они выравнивали поле и вытаптывали сорняки.

Землю пахали плугом, затем крупные комья разбивали деревянными молотками, поле рыхлили бороной, разравнивали граблями. Наконец, пахали во второй раз, причем сев производили вместе с пахотой. Жители Междуречья изобрели плуг, имевший воронку, через которую семена попадали в борозды <рассматривается рис. 1 на стр. 64. Определите, чем занят каждый из изображенных здесь людей).

В период созревания ячменя дождей не бывало, поэтому поле трижды приходилось поливать, спуская воду из канала. Ячмень жали серпами и связывали в снопы. Сразу же начиналась молотьба: колосья сбрасывали на утрамбованную площадку, по которой быки взад и вперед возили повозку или салазки. Перед молотьбой быков кормили досыта, чтобы вкусный запах свежего зерна не мучил их.

Веяли лопатами, которыми подбрасывали на ветру смесь зерна с соломой и шелухой ( См.: Крамер С. История начинается в Шумере. М., 1965, с. 79).

Напомнив, что Южное Междуречье бедно полезными ископаемыми, учитель может рассказать, как древний народ сумел использовать глину — малоценный на первый взгляд вид сырья.

В Южном Междуречье запасы глины неисчерпаемы. Но способна ли глина заменить дерево, металлы, гранит и известняк? Жители Междуречья научились делать из глины множество полезных предметов: кирпичи, которые сушили на солнце или же обжигали в печи (обожженный кирпич был не менее прочен, чем камень), глинобитные полы в домах, тарелки, горшки, большие бочки для хранения зерна и растительного масла, печи и трубы, осветительные лампы, детские игрушки, гробы, таблички, на которых писали. Недаром именно здесь возник миф о том, что боги создали человека, вылепив его из глины. Вот какое значение придавали глине!

В Южном Междуречье в III тысячелетии до н. э. выросло много небольших городов. Дома в них строились из тростника и кирпича в 1-2 этажа. Они не имели окон, что спасало от нестерпимого зноя. Между верхним краем стены и плоской крышей оставлялась щель, через нее внутрь проникали свет и воздух. Вместо дверей часто висел коврик. Дом имел внутренний двор, в который вели выходы из отдельных помещений.

Вокруг городов возникла густая сеть каналов. На полях выращивали ячмень и пшеницу, горох, лен (из льна изготавливали полотно); на огородах — лук, чеснок, салат, укроп, редис, огурцы. Самым распространенным садовым деревом была финиковая пальма.

В древности было известно около 360 способов ее использования: свежие или сушеные финики служили пищей; косточки использовались кузнецами вместо угля; листья шли на плетение, из лыка делались веревки; даже древесина — хотя она и невысокого качества — в стране, бедной деревом, служила строительным материалом.

Помимо финиковых пальм, в садах росли яблони, гранатовые и инжирные деревья.

Успехи в земледелии привели к росту поголовья скота: коров, овец, коз, свиней. Особенно обширными были стада овец с густой шелковистой шерстью. Южное Междуречье славилось прекрасными шерстяными тканями ( См.: Клима И. Общество и культура древнего Двуречья. Прага, 1967, гл. VIII-IX).

Задание: Рассмотрите рис. 2 на стр. 64. Появление гири свидетельствует о развитии торговли. Предположите, почему жители Южного Междуречья уже в глубокой древности торговали с соседними странами. Если задание трудно учащимся, учитель помогает им вопросами: «В каких товарах нуждались жители Южного Междуречья? (Металлы, строительный камень, лес.) Какие товары могли предложить в обмен?» (Зерно, шерсть, финики.) Дополняя ответы, учитель говорит, что вместо денег в Междуречье использовали слитки серебра определенного веса, имевшие форму колец или брусочков.

4. Учитель предлагает объяснить, почему в Южном Междуречье, как и в Египте, уже в IV тысячелетии до н. э. стала возможной эксплуатация рабов? Как возникло неравенство между свободными общинниками? (Вспомните, как и почему родовую общину сменила соседская.)

Положение задолжавших бедняков изучается: 1) либо учащимися дома; 2) либо путем чтения вслух учебника на уроке (§ 14, п. 4); 3) либо учитель, прибегнув к драматизации, расскажет об этих бедняках.

— Представьте себе, что разлив рек в этом году был особенно бурным — воды Тигра хлынули на поселок, затопили многие жилища и поля, когда ячмень едва взошел. Собрал крестьянин со своего участка всего два мешка зерна. Что делать ему? Дети маленькие, жена, старая мать — все умрут с голода. Рядом живет богатый землевладелец. Идет к нему крестьянин:

— Господин, выручи, дай в долг 30 мешков зерна.

— Хорошо, — говорит богач, — когда думаешь отдать?

— Ладно, но запомни, ты вернешь в срок не только полученные 30 мешков, но и приплату — еще 10 мешков зерна.

Грузит крестьянин мешки на телегу, в которую запряжены ослы, и едет домой. А через год не может он отдать свой долг. Рад бы, да нет у него лишнего зёрна. Едва-едва удается отдать приплату — 10 мешков, а долг остается за ним.

Проходит еще год. Чтобы освободиться от долга, крестьянин должен отдать 30 мешков зерна и новую приплату — еще 10 мешков. И опять с трудом удается отдать только одну приплату- 10 мешков. Если же крестьянин не сможет ничего отдать богачу — его ждет рабство.

Тем же приемом раскрываются формы аренды земли.

Участок крестьянина мог быть таким маленьким, что бедняк вынужден был идти к богачу с просьбой:

— Разреши мне обработать твой участок на склоне холма.

— Хорошо, — отвечает богач, — но если ты соберешь 20 мешков зерна, то 10 отдашь мне, а 10 возьмешь себе. Если соберешь 30 мешков, 15 отдашь мне, 15 возьмешь себе. (Какую часть урожая — требовал богач за временное пользование участком земли?)

Еще тяжелее были условия, если бедняк брался ухаживать за чужим садом. Из трех корзин собранных фиников лишь одну брал себе бедняк — две другие шли владельцу сада.

Обобщая материал урока, учитель указывает, что в Южном Междуречье возникли «классы рабов, свободных общинников-крестьян и богачей-рабовладельцев» (учебник, стр. 65).

Домашнее задание: § 14. Задания 2, 4-6 к § 14.

Источник

360 способов использования финиковой пальмы жителями междуречья

Какую реку египетские войска Тутмоса III во время похода в Междуречье назвали «перевернутой»? Евфрат

Какие моря жители Месопотамии называли «море восхода»? Персидский залив «море заката»? Средиземное море

Почему дверь считалась символом богатства?

Потому что дерево было очень дорогое (своего дерева в Месопотамии почти не было, его завозили из-за пределов Междуречья).

| Общее | |

| а), б), в), г), д), ж) | |

| Отличия | |

| Древний Египет | Междуречье |

| е) | з), и) |

1. Реки Междуречья берут свое начало в горах севернее Кавказа. (нет)

2. Люди появились в Месопотамии более 9 тысяч лет назад. (нет)

3. Жители Двуречья знали 360 способов использвания финиковой пальмы. (да)

4. В Египте и Междуречье выращивали финики, инжир, гранат и виноград. (да)

5. В домашнем хозяйстве жители использовали верблюдов, ослов, быков и волов. (нет)

6. Название Месопотамия в переводе означает Междуречье. (да)

7. Междуречье располагалось в Передней Азии. (да)

8. Двуречье было богато полезными ископаемыми. (нет)

9. Жители Месопотамии любили масло, изготовленное из пшеницы. (нет)

Источник