112 способов достичь мокши

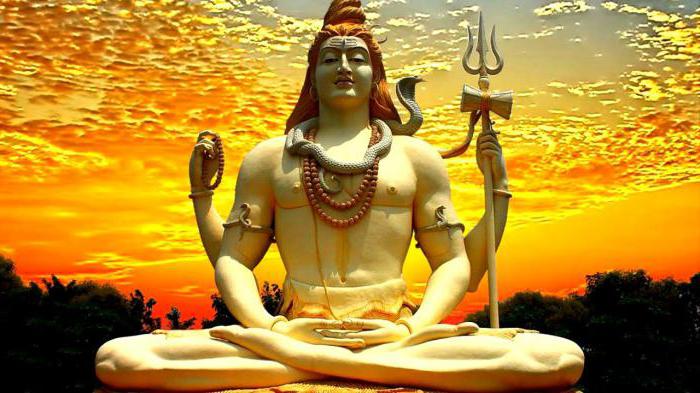

Мокша — освобождение. В традициях, где нет личностного Бога, мокша считается высшей целью жизни. Желание мокши появляется после того, как истощены и обыграны остальные цели жизни. Прожив множество жизней, каждая душа ищет освобождения от уз смерти, посредством самоореализации воспринимает Божественное и, в итоге, достигает мокши — освобождения от цикла рождений и смертей.

Религии Индии уникальными своим знанием духовной эволюции души на протяжении множества ее инкарнаций в физическом теле. Священные тексты говорят нам о том, что в итоге этого цикла достигается Самореализация и, после избавления от кармы, мокша — освобождение от цикла перерождений.

Термин «мокша» происходит от корня «муч» или «мокш», имеющего различные значения: «терять, освобождать, избавлять, позволить потерять, позволить идти», а также: «сберегать, позволить жить, разрешить уйти, отправить, отпустить» и даже: «отдыхать, тратить, даровать, отдавать и открывать». Таким образом, это слово означает «освобождение от мирского существования, трансмиграции» или «высшее, вечное освобождение».

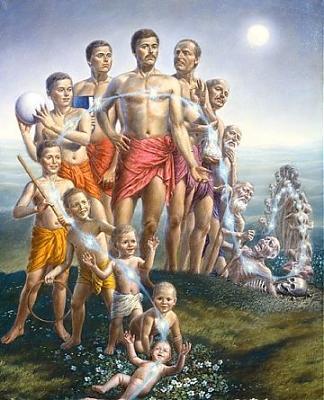

Мокша — это не состояние прекращения существования души, не состояние небытия; не является она и бессознательным состоянием. Под ней понимается совершенная свобода, неописуемое состояние единства, близости к Божественному внутри нас самих. При достижении мокши прекращается воплощение души в физическом теле на Земле, но это можно оценить и как начало нового этапа (подобно окончанию университета). «Кайвалья» — еще один подходящий термин для описания этого невыразимого словами состояния совершенной отрешенности, свободы и единения.

Чтобы достичь этого состояния, находящегося за пределами всех радостей и печалей, различий и разрушений, душа должна устранить последовательно одну за другой следующие преграды: карму, которая является «энергией причин и следствий, действий и возникающих в ответ реакций»; майю, являющуюся «энергией проявления» и иногда называемую иллюзией, и анаву, «энергию эгоима», завесу двойственности. Милостью Господа освободившись однажды от этих уз (которые не перестают существовать, но теряют способность связывать), душа переживает состояние нирвикальпа-самадхи. Приходит реализация вневременного, внеформенного, внепространственного Атмана, Ататтва-парабрахмана, переживается чувство единения, выходящего за пределы мира перемен и разнообразия. Самореализация является естественным состоянием человека, к которому, согласно своей природе, идет каждая душа. В то время, как конечной целью земного существования является опыт (или же, что более точно, отсутствие такового, «неопыт») Самореализации, его побочным продуктом выступает мокша. Эти два термина не являются синонимами.

Хотя некоторые направления индуизма учат, что освобождение приходит только после смерти, большинство все же придерживаются мнения, согласно которому можно достичь совершенства еще при жизни. Существует и соотвествующий термин — дживанмукта. О человеке, достигшем такого состояния, говорят: «Он умер еще до прихода смерти», указывая на то, что его эго полностью прекратило свое существование.

Однако можно реализовать Атман и, в тоже время, не достичь состояния дживанмукты. В этом случае после смерти душа снова возвращается в физическое тело, и уже в новом рождении легко становится дживанмуктой благодаря добродетели, достигнутой в прошлом воплощении. Дживанмукту отличает от неосвобожденной души то, что он полностью свободен от всех эгоистических проявлений и привязанностей, а также постоянно находится в присутствии всепроникающего Господа, в сияющих лучах Божественного. Такая душа обладает также Знанием (джняной), которое проявляется в спонтанных высказываниях, несущих Истину.

Для достижения освобождения при жизни необходимо в каждый аспект жизнедеятельности, в каждый атом физического тела привнести реализацию Атмана. Это происходит после многократного переживания состояния нирвикальпа-самадхи. Используя энергию, которая приходит при выполнении садханы и является результатом тапаса, адепт совершенствуется на духовном пути, ускоряя свое развитие, проживая в течение одной жизни десять (если не больше) жизней. Лишь посредством строгого тапаса можно достичь состояния «дживанмукти», для чего необходимо ускорить смерть астрального тела. Чтобы увеличить количество жизненной энергии, садхака должен в совершенстве постичь искусство брахмачарьи, йоги, пранаямы и достичь совершенства в выполнении различных садхан. Стать дживанмуктой можно лишь под руководством живого садгуру, благодаря его милости, а также посредством постоянных и целенаправленных усилий в йоге, поклонении, непривязанности и очищении. Те, кто не идут путем йоги, могут получить освобождение на пороге смерти — если вся карма отработана и в момент оставления тела достигается реализация Атмана.

Однако после обретения освобождения душа может сознательно, по своему желанию, выбрать новое воплощение в теле, чтобы помогать другим на их духовном пути. Такая душа называется упадеши, и примером может служить великодушный садгуру. Подобные души отличаются от тех, кто достиг нирваны, от молчаливых аскетов, которые пребывают на вершинах сознания, распространяя свое сияние на всё мирское существование. Термин «мокша» формулируется в каждом из направлений индуизма в соответствии с их взглядами на душу и ее взаимоотношения с Богом. Большинство индуистов верят, что после освобождения из цикла перерождений душа существует на высших планах внутренних миров, где живут Боги и духовно развитые личности.

(Сутры 1, 2, 3 и последняя)

Теперь начинается Дисциплина Йоги.

Слово «дисциплина» — «discipline» происходит от слова «disciple», что значит «ученик».

Ученик учится, а чтобы чему-то научиться в области духа, нужно от многого отучиться и де-кондиционироваться. Таким образом, эта сутра — приглашение к процессу де-кондиционирования.

Окончание привычек и склонностей ума — это Йога (Интеграция).

Интеграция ума ( разделяющего сознания) с иным измерением возможна, только когда махинации, мифы, неправильные представления, болезни и мании ума полностью прекращаются. Другого выхода нет.

Удержание иного измерения устанавливает человека в его естественном состоянии.

Вслед за интеграцией наступает переориентация жизни, в результате которой проявляется естественное состояние, в котором тело получает инструкции только от собственных желез и чакр. Ум более не вмешивается ( в то время, как ранее он был «переводчиком» и порождал психосоматические проблемы, привязки и парадоксы).

Когда личность сводится к нулю, начинается процесс, при котором человек обнаруживает себя в благодатном круге. Завершением этого процесса является установление бесконечного естественного состояния. В этом состоянии человек существует в гармонии с Энергией Разума. Точка.

Личность (Эго) — существительное. Оно должно прекратиться, чтобы начался святой процесс, глагол. И, в конце концов, все кончается взрывом — появлением вечного естественного состояния, связанного с энергией, которая понимает. После этого больше не происходит. Никаких дальнейших движений ума.

Источник

Мокша – это высшая цель существования в философии индуизма

История возникновения и развития индуизма уводит нас вглубь веков. Имея в своих истоках священные восточные писания и Веды, это учение, многоплановое в своей основе, сформировалось приблизительно за пять тысячелетий до наступления нашей эры, но актуально и по сей день. Данная религиозная философия включает в себя множество абстрактных понятий, одним из которых является «мокша». Это особое состояние освобождения души и осознание ею своей изначальной непорочной сущности.

Иллюзорная реальность

Согласно данному учению, человек, отождествляя душу с телом и материальным миром, в котором она пребывает, принимает себя за того, кем на самом деле не является. Поэтому он находится во власти майи, скованный её цепями. Данное слово переводится как «не это», то есть обман, неверное восприятие действительности. Чтобы осознать, что такое мокша в философии индуизма, необходимо понять суть видимой глазами и воспринимаемой другими органами чувств реальности.

Материальный мир порождается высшей духовной энергией и есть лишь её трансформация, то есть отражение чего-то действительного, что осознаётся как несуществующее. А вместо этого иллюзорное кажется реальней настоящего, хотя на самом деле истиной является лишь единство чистого духа с энергией божества и высшим совершенством.

Конец цепи перерождений

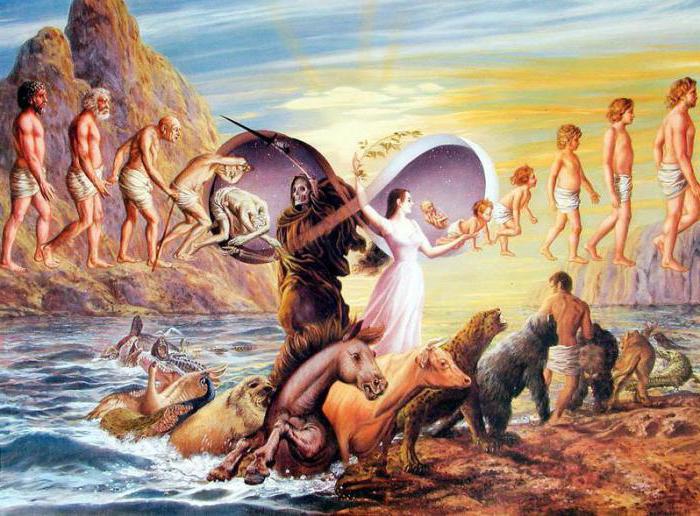

Пока душа (атман) не осознает свои заблуждения, она оказывается прикованной к миру так называемого обусловленного бытия, проходя одно за другим мириады мучительных перерождений и тяжких болезненных смертей, то есть находится в карусели сансары. Она не понимает, что бренному слишком далеко до истинного величия красоты и совершенства царства, где правит свободная мысль. Индуизм сравнивает плоть с оковами, а тленный, приходящий, вечно меняющийся и непостоянный мир — с нераспустившимся цветком, чьи характеристики могут быть только скрытыми и потенциальными.

Захваченные в плен собственными пороками, отравленные гордыней, души отвергают законы божественного предопределения, хотя рождены для высокой радости и беспредельной благодати. Они по-настоящему не понимают, что такое мокша. Определение этому понятию в индуизме даётся однозначное: осознание сущностью тождественного единения с Брахманом (Абсолютом – источником жизни), выражающееся состоянием полного блаженства (сатчитанандой).

Чем отличается мокша из нирваны

Конец череды перерождений приходит и с достижением нирваны. Но чем же отличаются это два состояния? Последнее является высшей целью стремления в буддизме. Это восточное религиозном учении, имеющее с индуизмом глубокие общие корни и сходные черты, но и существенные отличия. Буддизм стремится к духовному пробуждению и просветлению, в нём не существует богов, а только постоянное самосовершенствование. В принципе, указанная философия, являясь скрытым атеизмом, просто не может верить в слияние души с высшим разумом, в то время как мокша это именно подразумевает. Состояние нирваны считается, по сути, уничтожением страдания и достигается обретением высшего совершенства. Буддистские тексты не дают точных определений данному понятию. С одной стороны, получается, что это утверждение собственного «Я», а с другой – доказательство его полного реального несуществования, вечная жизнь и самоуничтожение одновременно.

Различие трактовок

Мокша в философии индуизма представляется во множестве трактовок, которые дают различные направления этого религиозного учения. Самая многочисленная по количеству последователей ветвь этой религии — вайшнавизм — утверждает, что при достижении данного состояния душа становится преданным и благодарным слугой Высшей Сущности, которая именуется, опять же, по-разному. Её называют Нараяной, Рамой, Кришной и Бхагавана Вишну. Другое течение — двайта — учит, что полное единение человеческой души с высшей энергией вообще невозможно по причине непреодолимых различий.

Как достигнуть мокши

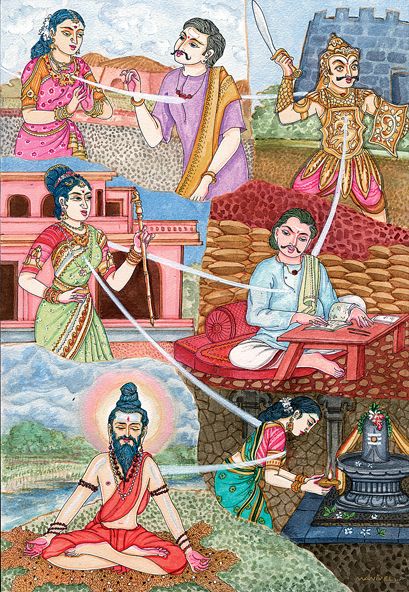

Выяснив, что мокша – это духовное перерождение для единства с Божественной сущностью, остаётся только определить, каким образом возможно достичь такого состояния. Для этого необходимо освободиться от цепей кармы. Переводится это слово как «судьба», но по сути означает предопределение не только в одной из жизней человека, а во всей череде перерождений. Здесь кажется всё просто: плохие поступки приковывают человека к сансаре, хорошие – соединяют с Богом. Однако в джайнизме мокша — это освобождение от любой кармы, при этом неважно, является ли её действие положительным или отрицательным. Считается, что если подобные связи с материальным миром всё-таки остались, то плоды их обязательно скажутся. Поэтому приходится избавляться не только от негативных черт, но и от всех привязанностей в земной жизни.

Где можно прочитать о мокше

О мокше рассказано во многих старинных священных текстах индуизма. Получить сведения о ней возможно в Махабхарате, Бхагавад-гите, Рамаяне и многих других писаниях Древней Индии. Они чаще всего повествуют, что данное стремление достигается беззаветной любовью к Богу и преданным ему служением. Школа вишишта-двайта учит, что, обретя высшее блаженство, человек пребывает уже в духовном теле, именуемом сатчитананда, вечно наслаждаясь совершенными взаимоотношениями с верховным божеством.

Источник

Словарь йоги. Мокша

У м человека так устроен, что, совершая какую-либо деятельность, он желает видеть перед собой конечную цель, которую нужно достичь. Духовное развитие не исключение. Если изучить внимательно наиболее распространённые религии, каждая из них предлагает какой-то логический финал духовного пути: некое подобие рая, где всё хорошо, нет никаких страданий. Однако рай – это прерогатива авраамических религий. Что касается дхармических религий, там больше речь идёт о некоем «освобождении».

Термин «мокша» в переводе с санскрита так и переводится – «освобождение». В ведической философии считается, что Мокша – это одна из целей жизни Дживы – индивидуальной души каждого живого существа, и весь длительный процесс смены тел в процессе реинкарнации способствует накоплению опыта и последующему воплощению в теле человека, и именно такое воплощение считается наиболее благоприятным (а то и вовсе единственно возможным) для достижения Мокши.

В зависимости от той или иной школы рассматриваются разные пути достижения Мокши, а также и разные трактовки этого понятия. Наиболее принципиальные различия наблюдаются между двумя философскими школами – двайта-веданты и адвайта-веданты.

В двайта-веданте Бог рассматривается как личность и утверждается, что хоть индивидуальная душа и высшая душа могут обрести связь, полное слияние между ними невозможно, так как присутствуют различия. То есть, в отличие от философии адвайта-веданты, отрицается тождественность индивидуальной души и высшей. Так двайта-веданта считает, что наиболее короткий путь к Мокше – освобождению из круговорота перерождений – это бхакти-йога – йога преданного служения Богу.

Школа двайта-веданты предлагает развитие Премы – чистой любви к Богу – и совершенствование в Бхакти – преданном служении. Согласно утверждениям двайта-веданты, лишь выстраивание любовных отношений с Богом и чистое, преданное служение позволяют достичь Мокши и, что немаловажно, более не возвращаться в материальный мир. Другие же пути к Мокше считаются более трудными и не гарантируют того, что Джива снова не попадёт в материальный мир.

В этой традиции Мокша рассматривается не как полное растворение в высшем сознании, а как достижение некоей обители в духовном мире, где душа наслаждается отношениями с Богом. Наиболее точный рецепт достижения Мокши в контексте бхакти-йоги отражён в стихе 55, 11-й главы Бхагавад-гиты, где главными условиями Освобождения являются чистое преданное служение, посвящение своего труда Богу, осознание того, что Бог является высшей целью жизни, а также дружеское отношение ко всем живым существам.

Школа адвайта-веданты, основной концепцией которой является тождество индивидуальной и высшей души, предлагает три остальных пути йоги: карма-йога – благие поступки без привязанности к результату, джняна-йога – путь философского познания реальности – и раджа-йога – познание Бога путём медитации. В зависимости от различных направлений адвайта-веданты может предлагаться либо один из этих путей, либо одновременная практика всех трёх: служение, философское постижение и медитация.

Проще говоря, основное различие во взглядах на Освобождение между этими двумя направлениями – это восприятие Бога как личности либо же познание безличностного аспекта Бога, и это уже порождает разницу между предлагаемыми путями и методами достижения Мокши, а также самой трактовки данного понятия. Помимо понимания Мокши как достижения Освобождения после смерти, существует также и процесс познания своего истинного «Я» и избавление от Эго. Тот, кто осознал себя вечной душой, прекратив процесс отождествления себя с телом, называется Дживанмуктой – «вживе освободившимся». Данное понятие наиболее распространено среди последователей Шанкары – направления адвайта-веданты.

Несколько схожей с понятием Мокши можно считать концепцию Нирваны. Наиболее точным будет сравнение с таким понятием, как Маха-пари-нирвана, то есть состояние, в котором достигается освобождение от круговорота перерождений. Что же касается концепции Нирваны, под данным понятием иногда подразумевается просто освобождение от желаний и привязанностей, что не совсем отражает концепцию понятия Мокша.

В Сутре о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы Будда развенчал «миф» о Нирване как о конечной цели. Он привёл сравнение с призрачным городом. Притча гласит, что есть некий проводник, который ведёт людей через пустыню и, видя, что те устали и стали роптать, своими мистическими силами создал «призрачный город» и сказал людям, что те достигли цели. Когда же путники отдохнули, проводник сказал людям, что это иллюзия, но цель близка. Так Будда пояснил, почему более сорока лет проповедовал о Нирване и лишь в своей последней проповеди рассказал о пути бодхисаттвы, цель которого – освободить всех живых существ из Сансары, а Нирвана воспринимается лишь как временный отдых.

Таким образом, буддизм даёт уникальный в своём роде взгляд на концепцию Мокши, где труд ради освобождения всех живых существ объявляется более приоритетной задачей, чем личное освобождение. В этом принципиальное различие между буддизмом и иными дхармическими религиями в вопросе понимания Освобождения.

Подводя итог, можно сказать, что в большинстве философских школ Мокша рассматривается как освобождение из круговорота перерождений. Принципиальные отличия существуют лишь в методах достижения этого состояния и трактовках того, что происходит с душой после Освобождения.

Прочитать и узнать о других терминах йоги можно в нашем словаре йоги.

Источник